龟兹石窟王族供养人像的形式与意义

——以踮脚尖的形象为例

2023-05-29祁晓庆

□祁晓庆

新疆龟兹石窟群(包括克孜尔、克孜尔尕哈、库木吐喇、森木赛姆、玛扎伯哈等石窟)中保留了许多龟兹供养人像,时代集中在6—7 世纪之间,且大多绘制在主室前壁门两侧或者左右甬道内外侧壁。这些供养人像形体高大,服饰和外貌特征明显,同时他们的双脚都被描绘成非常程式化的样式:尖头靴,脚跟抬起,脚尖向下站立,相邻两人的左右脚重叠。

最早关注此类供养人像的是格伦威德尔。他在《新疆古佛寺》一书中对每个洞窟的供养人像都作了细致描绘,并注意到了这些人像的“模式化”特征[1]49。勒柯克也注意到了“十六剑士窟”(克孜尔第8 窟)中供养人的服饰特征,并作了细致描述[2]64-65。日本学者原田淑人梳理了汉文典籍中有关西域人物服饰的文字记载,并结合西域绘画中的人物服饰,分析了中国古代西域服饰的特色[3]。广中智之重点对比了“十六剑士窟”中的供养人像与阿富汗、粟特等地壁画之间的关联[4]。中川原育子对龟兹石窟壁画中的龟兹供养人像作了较为全面的梳理,并按照考古类型学的方法将这些供养人像按照时代和类型进行了分期论述,认为这些供养人都属于印度——伊朗样式[5]。还有一些国内学者的研究则更多地关注了这些供养人的服饰特征①。

关于这些供养人像的服饰特色、人物身份或者在洞窟中的位置特点等,学界已有很多讨论,并无争议。本文聚焦龟兹石窟供养人像中“踮起脚尖”的姿势与供养人王族身份构建之间的关系,追溯这一图绘模式的来源,并考证图像所体现的供养者的绘制意图,从而分析龟兹王族供养人像的形式与意义之间的关系。

一、龟兹供养人像的独特站姿

新疆龟兹石窟很多洞窟的主室前壁门两侧或者左右甬道内外侧壁都绘制了成组站立的男女供养人像,年代集中在6—7世纪。由于克孜尔石窟屡遭破坏,尤其是前室倒塌,主室前壁毁坏,壁面剥落严重,使我们无法全面地探索这些供养人像。目前残存有供养人像的洞窟主要有第27、34、58、69、98、101、104、118、126、171、175、178、179、189、192、193、195、224、227 等[6]302。德国人剥走了第7、8、67、80、179、199、205 等窟的供养人像。

早期的供养人像主要画在主室前壁门两侧,如第38、171、118 窟,地位较高的如国王、王后和王子为立像,地位较低者呈跪姿。到了6世纪,供养人地位越来越高,供养人像也因此主要绘于主室两侧甬道的内侧壁,也就是主尊像的两侧,形象也越来越高大,几乎与真人等高,并且一直延续到7世纪。考察目前保存下来的所有站姿的供养人像,几乎都拥有统一的翻领束腰长袍和脚尖站立的姿态,被格伦威德尔称为“模式化”的人像。如克孜尔石窟第8窟后室左、右甬道内侧壁各绘8身供养人像,被称作“十六剑士”[1]100—102(图1)。他们剪发垂项,上身穿单翻领、窄袖、束腰长袍,领袖处有下缘。下身穿窄口裤,脚穿尖头朝上的长靴,脚尖朝下并排站立。所有人腰佩长剑,部分供养人的翻领、腰带、长袍上装饰有连珠野猪头纹和连珠团花纹。[7]这块“十六剑士”供养人壁画被德国探险队剥走。[8]273格伦威德尔最早注意到这些人物画像表现单一,内容程式化较强,应该是“在做这些画像时,使用了同一个透绘模板,并且还可以在其反面做透绘,然后只需要变化手臂姿势和象征物就可以了。”[1]101-102

图1 克孜尔第8窟

克孜尔石窟第205窟主室东壁门北侧下部绘一组4 身供养人,上方残留的婆罗迷字母题记表明左侧一男一女供养人像分别是龟兹国王和王后,他们二人的脚部也表现为“脚尖站立”的姿态,与旁边的僧人站姿有显著区别。

库木吐喇石窟第19 窟中心柱右侧甬道内侧壁绘有一组4身供养人像,第1人有头光,身穿短袖长外衣,外衣边缘装饰了很宽的边饰,胸前还有很宽的胸带,腰间系圆片连成的腰带,带上挂长剑剑柄,右手持香炉,左手握着腰间的剑柄。身后有两组人像,第一组3 人(2 男1 女),第二组3 名男性,他们拥有相同的模式化的面孔和发型。男供养人均穿翻领短袖开襟长袍,衣服边缘处均有彩色边饰,腰配长剑和短匕首。女性供养人面部和头前部发饰与男性一致,上衣款式与男性供养人像长袍的上半身一致,不同之处在于下身所穿的长裙,且腰间不佩剑。他们还有一个共同的姿态,即脚尖朝下站立,相邻两脚重合。中心柱左侧甬道内侧壁也绘一组7身人像,最前面为2名引导僧人,身后的5人似乎是一个家族的人,面貌和服装款式与甬道右侧壁供养人像类似,同样拥有脚尖站立的姿态。格伦威德尔将他们识别为一对父母和他们的三个儿子[1]49。

类似的龟兹供养人像还见于克孜尔石窟第17 窟、11窟、30窟、67窟(红穹窿顶窟)、69 窟、104窟、171 窟、192 窟、189 窟、199 窟、207 窟(画家窟),克孜尔石窟新1 窟,库木吐喇石窟第23窟和谷口区第17 窟,克孜尔尕哈石窟第13窟、14窟和第30窟等的供养人像中,时代均集中在6—7世纪。

还有一些供养人像画在说法图和故事画中。克孜尔石窟第67 窟供养人像绘在一幅因缘佛传故事图中(图2),第69 窟国王和王后供养人像位于《鹿野苑初转法轮》说法图的右下角位置,第24 窟王族供养人像画在《鹿野苑初转法论》说法图的两侧。

图2 克孜尔石窟第67窟因缘故事画中的龟兹供养人

二、龟兹供养人像的身份构建

如此多踮起脚尖站立的供养人像在石窟中以什么样的身份存在呢?由供养人题记可知他们大多是龟兹王族。如克孜尔石窟第205窟主室前壁门道左侧下方绘一组4身供养人(图3)[9],供养人像上方原有婆罗迷字母的题记:

图3 克孜尔石窟第205窟

由这则供养人题记可以确知这位女性供养人是龟兹王后,名为“斯瓦扬普拉芭”。在克孜尔石窟第66窟、67窟发现的梵文经书中记录了6位国王和1位王后的名字,其中就有“淘提卡和他的妻子斯娃亚姆布那哈”[11]。文书中提到的淘提卡妻子的名字与克孜尔第205 窟中的龟兹王后“斯瓦扬普拉芭”的题名一致,那么位于她前方的头光男性则一定是龟兹国王淘提卡(也有学者翻译为“托提卡”)。

德国学者吕德斯(H.Lüders)将其识别为隋末的龟兹王淘提卡(Tottika)[12]526—546。季羡林推断,大业年间(605―618年)的龟兹王白苏尼咥可能就是Tottika的音译②[13]260。表明克孜尔第205窟的开凿年代为7 世纪初,洞窟中的供养人像分别是龟兹国王、王后及其家族成员。

克孜尔石窟第69 窟主室南壁门东侧壁男性供养人(图4)头冠中有一行文字,直接将其身份指向了王族。学界对这则题记的识读有婆罗迷文和梵文两种观点。婆罗迷文字识读为“儿子为苏伐那·勃使功德造寺”[14]81,梵语观点认为“其本意是将供养人比定为龟兹王苏伐勃使……并没有儿子为父王造寺等语”[15]。这两种观点虽在翻译上存在差异,但都肯定了这身供养人的龟兹国王身份。苏伐勃使的名字还见于《旧唐书·西域传》:

高祖即位,其主苏伐勃使遣使来朝,勃使寻卒,子苏伐叠代立,号时健莫贺俟利发。贞观四年,又遣使献马……伐叠死,其弟诃黎布失毕代立,渐失蕃臣礼。[16]5303—5304

图4 克孜尔石窟第69窟

这段文字记载了唐初至贞观年间龟兹王向中原朝贡的情况,以及三代龟兹王的姓名。其中“苏伐勃使”的名字与克孜尔第69窟男性供养人题名一致,从而确证此窟为龟兹王族所开凿。

此外,在克孜尔石窟第75 窟、211 窟、39 窟、221窟,克孜尔尕哈石窟第12窟、25窟均发现了龟兹国王的题记[15]。表明这些洞窟都是龟兹王族开凿的洞窟,而龟兹王族供养人像都拥有相似的服饰和发式特征,他们还有一个显著特点就是双脚呈“脚尖站立”的姿态。

另,克孜尔尕哈石窟第13、14窟(图5,建造年代均为6—7 世纪[6]363)左右两侧甬道内侧壁分别绘有12身供养人像,服饰与站姿和上述所举龟兹王族供养人像类似。“显然是一个由家族出资建造的洞窟。”[17]不同之处在于,这两个洞窟供养人像的脚下出现了地神[17]193。

图5 克孜尔尕哈石窟第14窟龟兹供养人与地神

神托举人像的样式还见于于阗的热瓦克大塔佛像(图6)[18]540-541、和田县布盖乌于来克佛寺遗址壁画、策勒县托普鲁克墩佛寺塑像、策勒县巴拉瓦斯特佛寺遗址壁画和策勒县丹丹乌里克佛寺壁画[19]中。其中丹丹乌里克佛寺壁画中有地神形象的塑像年代为4—5 世纪[6]198,要早于克孜尔尕哈石窟壁画中的地神图像。敦煌地区发现的地神壁画、幡画和纸画作品,年代晚于新疆石窟中的地神图像,且无一例外地与于阗有着密切关系[20]。所以学界普遍认为这种地神承托供养人的图像都来源于于阗。

图6 于阗热瓦克塔院的地神雕塑

于阗地神图像的出现与天王或者君王观念有关。日本学者松本文三郎认为于阗的地神形象主要是依据《金光明经》《金光明最胜王经》中的《坚牢地神品》塑造[21]36—43。据《坚牢地神品》记载,坚牢地神在闻说此经后,发大誓愿:

若现在世,若未来世,在在处处。若城邑聚落,若山泽空处,若王宫宅……随是经典所流布处,是地分中敷狮子座。令说法者坐其座上,广演宣说是妙经典,我当在中常作宿卫,隐蔽其身于法座下,顶戴其足……阎浮提内药草树木,根茎枝叶华果滋茂,美色香味,皆悉具足;众生食已,增长寿命。[22]345

该经中强调了演说《金光明经》者多为君王,且广演此法将有助于国祚。《金光明经》中的《四天王品》中有四大天王发愿护持国土的内容:

如诸国王所有土境,是持经者若至其国……我等四王,复当勤心拥护是王及国人民,为除衰患令得安隐。[22]341

《金光明经·正论品》还以偈颂形式颂扬了“天子神性”,这在无形中增加了这部经对统治者的吸引力。从现存有关这部经典的艺术表现来看,地神形象多与君王或者天王像组合在一起。那么,克孜尔尕哈石窟第13、14窟地神托举的供养人为龟兹王族无疑。

也有学者提出不同的观点,认为莫高窟第98窟于阗国王李圣天,克孜尔尕哈石窟第13、14窟王族供养人与地神组合的图像与毗沙门天王与地神的组合图像有关[23]118,并进一步提出,不论是毗沙门天王与地神组合,还是王族供养人与地神图像的组合,都与《金光明经》无关,而与于阗的建国说有关[24]。这一观点的主要依据是《大唐西域记》《大慈恩寺三藏法师传》以及敦煌藏经洞所出《于阗国教法史》等文献中所记关于于阗建国的传说,其中提到于阗国始祖是从毗沙门天王额头上剖出来的,因此历代于阗王都自称是“毗沙门天之祚胤”。古正美也认为,毗沙门天王和于阗王的信仰在6 世纪初期或早在于阗国成立之后就已经出现,在7 世纪初期的中文文献中便见到此信仰有进一步与于阗的建国传说及王统成立说相结合的现象[25]34-46。

但是,不论将龟兹王族供养人与地神结合的图像归结为《金光明经》信仰、毗沙门天王信仰还是于阗王国的建国传说,这类图像组合都与王统观念紧密相关。这就更进一步证实了龟兹石窟中与地神结合的供养人像为龟兹王族,且他们都有非常固定且统一的描绘方式,即“脚尖站立”的姿态。

之所以说他们的描绘方式固定且统一,是因为这类供养人像极少用于龟兹石窟中的其他人像中。以克孜尔石窟第205 窟、17 窟等供养人像为例,王侯贵族供养人前方有时还绘有引导僧人等,共同组成一组人像,但王族供养人的站姿却与其他人的站姿全然不同,说明这种站姿是龟兹王族特有的姿态。那么,为何会将龟兹王族供养人表现为这种独特站姿以区别于其他人像呢?

三、龟兹王族供养人像与伊朗、中亚艺术之关系

龟兹石窟壁画中所描绘的这种独特的“脚尖站立”供养人像的画法在敦煌和中原其他地区的绘画和雕塑艺术中均未出现。现有的出土文物及考古资料显示,这种一组人物并排站立、相邻两人的脚重叠的形式在犍陀罗浮雕、帕提亚艺术或者帕提亚时代近东艺术中也没有看到过,但在公元3 世纪至公元7 世纪之间的伊朗到中亚广大地区的绘画和雕刻艺术中频繁见到,其图像模式受到伊朗萨珊、中亚粟特艺术的影响显而易见。

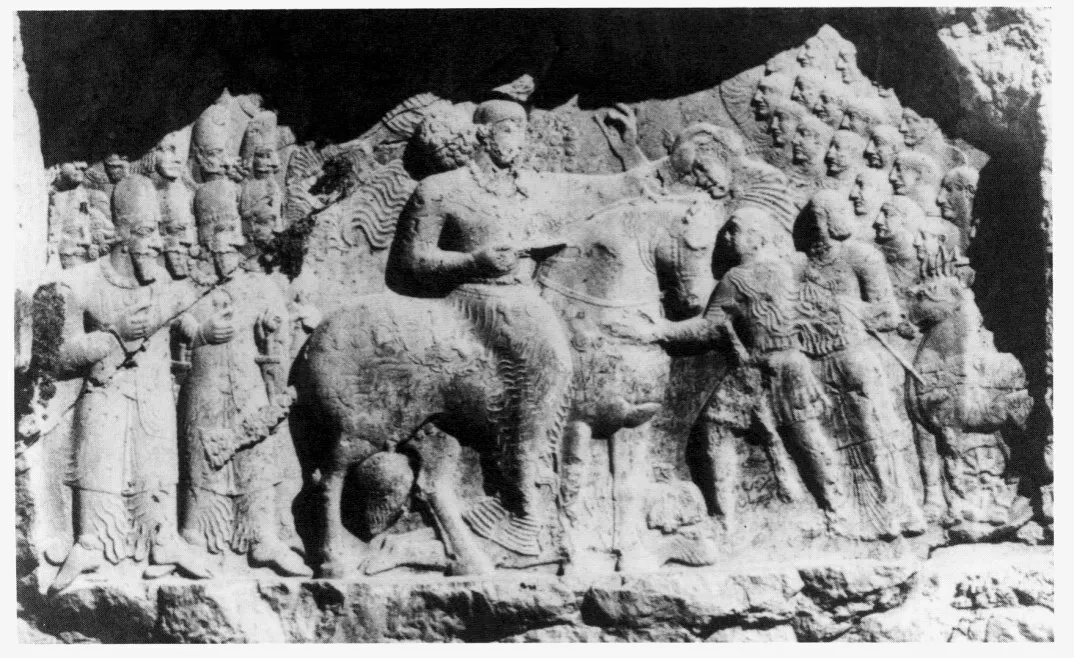

公元3世纪的萨珊岩石浮雕中有一幅保存完好的浮雕像,表现的是阿尔达希尔一世(ArdashīrI,224—241 年)或者沙普尔一世(Shāpūr I,241—272年,241—272年)[26]63-88在Dārābgird庆祝沙普尔一世取得胜利的情景。位于国王身后的一排人的双脚站立姿态与龟兹石窟王族供养人脚部的站立姿态和重叠方式类似(图7)。骑在马上的国王也表现为脚尖下垂的样式,这是目前所见时代最早的脚尖站立、且相邻两人双脚重合的王族人像。

图7 沙普尔一世(Shāpūr I,240—270年)在比沙普尔的胜利仪式(图片来自Vanden Berghe.Reliefs rupestres de I’Iran ancien,pl.22)

乌兹别克斯坦铁尔梅兹的法雅兹贴佩(Fayaztepe)佛寺西北壁残留一块壁画,共绘一排10身男性人像,但仅存人物的下半身(图8)。最中间一人以正面对着观众,双脚打开与肩同宽,脚尖朝外。左右两边(左侧4人,右侧5人)的人与中间的人并排,但全部以3/4 侧面站立,分别朝向中间的人[27]193。这组人像最引人注目的特点是所有人的双脚都呈八字形站立,而且彼此重叠,每一个人似乎都踩着旁边人的脚了。Al’baum认为中间正面站立的人为贵霜国王迦腻色伽,他们正在礼拜佛陀[28]25。

图8 法雅兹贴佩中佛寺西北壁国王及其侍从像线描复原图(图片来自Al’baum 1990a,fig.3)

在距离法雅兹贴佩仅1公里的卡拉贴佩(Karatepe)佛寺南壁壁画的残片中也发现了一组与之类似的并排站立人像[29]30(图9),仅残留脚部和衣服下缘部分画面,相邻二人的左右脚重叠的样式与法雅兹贴佩壁画同。在片治肯特古城II号寺院北侧礼拜堂壁画中也可见类似供养人像,时代为5世纪末[30]56。

图9 卡拉贴佩佛寺壁中的男性供养人线描图(图片来自Staviskij 1998,fig.11)

在今阿富汗北部,靠近巴尔赫(Balkh)附近的德尔巴尔金(Dilberjin)遗址东北角挖掘出了一座宗教遗址,其中第16号房间下层的壁画保存下来一列男性人像,全部为正面站姿,所穿服饰及佩饰与新疆龟兹王族供养人服饰类似。最突出的特点是所有人的双脚都取脚尖站立的姿势,且相邻二人的左右脚重合(图10)。

图10 阿富汗德尔巴尔金遗址16号房间发现的壁画

李特文斯基将德尔巴尔金绘画的年代定为5 世纪至6 世纪初,并认为德尔巴尔金壁画与龟兹壁画有联系[31]151—152。这组人像与巴米扬石窟、吐火罗斯坦的巴拉雷克贴佩(Balalyk-tepe)以及龟兹石窟壁画中的人物在造型、服饰方面也有关联性[4]。

我们看到,龟兹王族供养人像脚尖站立的姿态和并排站立的一组人像之间双脚重合的形式至迟到3世纪的时候已经在伊朗萨珊国王的雕像中有所表现,贵霜时期或萨珊贵霜时期中亚地区的寺院壁画中被频繁采用。龟兹王族供养人服饰特征在片治肯特、撒马尔罕等粟特壁画中更是普遍存在的人物服饰,充分说明龟兹王族供养人像与这些地区艺术之间的关系。

关于龟兹王族人像与伊朗文化之间的关系问题,文献中也有相关记载。从龟兹石窟王族供养人像中我们可以看到,无论男女都是剪发齐项,这与《旧唐书·西戎传》中的记载完全吻合:

龟兹……男女皆剪发,垂与项齐,唯王不剪发。学胡书及婆罗门书、算计之事,尤重佛法。其王以锦蒙项,著锦袍金宝带,坐金狮子床。[16]5303

《大唐西域记》亦云:“龟兹国……其王以锦蒙项,着锦袍金宝带,坐金狮子床”“服饰锦毼,断发巾帽”[32]16。从文献记载可知,龟兹古国对国王的服饰、仪仗有较为严格的规定,且比较强调和突出其王权特征。

剪发习俗并非龟兹人所独有。《周书·异域传》《魏书·波斯传》《旧唐书·拂菻传》《大唐西域记·波剌斯》等文献中也都记载波斯男性有剪发、齐发等风俗,说明龟兹人的服饰和发式与伊朗习俗有共同之处。

再从龟兹地区的人种因素来考察。古代塔里木盆地原本就居住着伊朗人[33]131,而且伊朗人的分布范围广泛延伸到了塔里木盆地北边一带[34]43-44。岑仲勉、刘义棠等中国学者亦持此观点③。

还有大量文献和考古资料显示,北魏至唐初,中国与波斯萨珊关系往来密切。仅《魏书》本纪所载萨珊在北魏时期就曾遣使10次到达北魏王廷,唐代萨珊与中国通使29 次。萨珊国王伊嗣俟三世(Yezdigerd III,?—651)被杀,其子卑鲁斯于咸亨年间(671—674)来到唐朝寻求庇护,卑鲁斯之子泥涅师于调露元年(679)返回吐火罗。这一系列的历史事件都表明,6—7世纪之间中国与伊朗萨珊王国往来密切,也表明了龟兹王族供养人像受到这些区域艺术影响的历史背景和可能性。

四、龟兹石窟王族供养人像的形式与意义

但是这种对相似图像的对比和对图像产生的历史背景的描述,并不能作为龟兹王族供养人像图绘模式产生的直接原因,还需要对图像本身作更为具体的分析。

对石窟壁画中的供养人像的研究通常围绕两个问题展开:一是他们的身份,主要依赖供养人题记获知;二是他们的服饰和面貌特征,主要通过对同一时期同类型服饰进行对比分析。审视龟兹石窟中的这类供养人像,如果没有供养人题记,我们实难判断这些供养人的具体身份。

上文所举伊朗、中亚和龟兹的脚尖站立人像并不属于同一时代,也不完全是同一类型或者身份的人,但是他们却拥有几乎相同的服饰和站姿,说明相同的图像母题或者图式结构并不总是用来表现固定的主题,图像的传播和相互影响应有其自身的逻辑。

仔细观察龟兹王族供养人像的面部特征,会发现他们几乎是千人一面,撇开他们的服饰,单看面部是无法识别出他们的身份的,甚至连性别也难以判断。格伦威德尔在一开始就注意到了这些供养人像的“模式化”特征,甚至注意到了画工采取了“透绘”的方式“复制”人像,仅通过改变人物手中的持物或手臂姿态来区分他们。德国探险队曾在龟兹石窟中发现了一些纸质的白描图,经研究,这些图可以单独重复使用,通过不同的组合方式组成不同的人像[8]183。克孜尔石窟墙壁上裸露出的一些婆罗迷字母符号,也被证明是画工在上色或勾线时使用的提示记号[35]。德国汉学家雷德侯提出,中国艺术创造范式以“模件化”“规模化”为基本特征,这是基于对古代中国器物、文字、绘画、建筑等制作过程的详细考察而得出的结论。“零件可以大量预制,并且能以不同的组合方式迅速装配在一起,从而用有限的常备构件创造出变化无穷的单元。”[36]4这样的模件化生产方式同样表现在龟兹石窟王族供养人像的制作方面。

从龟兹石窟仅存的一些洞窟的供养人题记可知,这些洞窟中的龟兹王族都是真实存在的特定人物,与画工生活在同一时代,画工见过他们本人的概率也是有的。从克孜尔第205窟中对托提卡国王和王后的描绘来看,对其服饰、佩饰以及人体构造的描绘已经达到了非常精细的程度,说明画工完全有真实再现人物肖像的能力,但他们却选择放弃对人物真实个性的描绘,采取一种模式化的表现方式,即用一种“标准”图绘方式映射真实人物,而不对人物本身进行个性化的表现。这种现象要么来自画工的绘画“传统”,要么是受到当时流行的社会观念或审美方式的影响。

通过对龟兹王族供养人站姿的图像来源追溯,可知龟兹王族供养人“踮起脚尖”姿态的图绘方式是一种“旧制”,是受到伊朗、中亚地区绘画传统的启发和影响后,在龟兹地区又进行了一番“精心设计”。人物脚部的画法毫无写实意味,完全是程式化的表现,是一种超越日常现实经验的完美图绘模式,使得所有龟兹王族都以一种完美的方式“亮相”。虽然所有人物都呈正面站姿或者3/4站姿,头部都微微斜向一侧,与画面内的其他人物目光对视,但是这些人物之间却并没有具体的故事情节发生,而只是机械地“站在”那里而已。画家意在将所有能够体现“王者”或者“圣者”特征的元素通通组合在龟兹王族供养人像中,以展示他们异于常人的独特身份和地位,而对他们的个性不作特别关注。其中来自伊朗、中亚等地的能够体现“王者”和“圣者”之姿的元素就都被画家吸收进他们的创作中了。

从这些供养人像在洞窟中的位置来看,绝大多数供养人都绘制在主室中心柱左右甬道的内侧壁,位于主尊佛像的两侧。由王室家族成员和引导僧人组成的一组供养人队列与主尊像结合,构成供养人朝向主尊佛礼拜的仪式结构。龟兹石窟中心柱的左右甬道与洞窟后部相连,共同构成一个可以围绕中心柱绕行的通道,这个通道也是中心柱石窟礼仪空间构成的核心。这些成组绘制的王族供养人像既以王族身份在洞窟中“亮相”,又以礼佛者、信仰者的身份巡礼佛窟。这种双重的“在场”,既实现了王室家族礼佛的需求,又可以作为前来观看洞窟的其他参观者观看的对象。龟兹王族供养人像夸大的形体、华美的服饰以及整齐划一的站姿,都成为画工们热衷的符号,以表现供养者的尊贵和庄严。这种模式化的人像表现方式是当时供养人和画工所认可的一种标准图式,专门用来凸显王侯贵族们特殊的身份和地位。这种表现形式无疑体现了那个时代艺术家和观众心目中的王者形象,以及他们共同的观看习惯和审美标准。

这种视觉表现方式又是为具体的礼仪环境而设计的,成组的家族供养人以真人大小出现在洞窟礼拜过程的必经之处,如果说石窟本身是一座千年的佛教纪念碑的话,那么这些家族窟也随着石窟的永久延续而成为了他们家族的纪念碑。在当时的视觉习惯背景下,艺术家和观众对龟兹王族供养人像这一题材的共同理解,体现为一种模式化的王权、等级和神圣的视觉意象。在这里,龟兹王族供养人像和其他世俗人物形象共同确认了这种统治的等级制度,通过与同一画面中的引导比丘像相比,强调了龟兹王族的威严,并以此强调了所有国王美德中最基本的美德——虔诚。

注释:

①参许静《龟兹石窟壁画中的供养人造型初探》,《美术大观》,2008年第10期,第170—171页;李云《新疆佛教石窟壁画中的供养人图像》,《大匠之门16》,2017年7月,第19—46页。

②“白苏尼咥”见如下文献:《北史·西域传》卷九七,中华书局,1974年,第3218页;《隋书·西域传》卷八三,中华书局,1973年,第1851页;《册府元龟》卷九七〇《外臣部》,中华书局,第11396页。

③参岑仲勉《从人种学看天山南北之民族》,《东方杂志》,第41卷第2号;刘义棠《维吾尔研究》,正中书局,1997年,第508—509页。