新发展格局下中国制造业价值链升级路径

——基于里昂惕夫分解的测度分析

2023-05-28潘秋晨

于 蕾 潘秋晨

(上海社会科学院 智库建设处,上海 200020;上海社会科学院 中国国际经济交流中心上海分中心,上海 200020)

现阶段,我国还未从制造业大国变为制造业强国,要素成本比较优势消失、关键环节把控不足、外部经济风险骤升等因素叠加,都使制造业价值链升级难度增大。加之全球价值链(Global Value Chain,GVC)步入深度调整期,要打破价值链升级的“天花板”效应,就还要考虑如何在呈新特征的全球价值链下构筑高质量嵌入路径。由此来看,制造业升级确是一个难上加难的问题。有学者指出,尽管产业升级话题频见于媒体与学界,但三十年来,中国并没有可执行的产业升级政策和策略,仅有开放的自由贸易和FDI政策。(1)张军:《产业升级为何这么难?》,《新民周刊》2010年9月13日。而这也意味着,产业升级始终与内外循环息息相关,透析这一难题要先准确把握和处理好内外关系。实际上,中国作为转型国家,向更高水平的开放型市场经济转变的最终目的,即是促使外部资源对国内市场产生有益的支撑作用。这就要求我们基于自身资源禀赋和发展路径,探索一种能够突破“依附性”、具有“替代性”的现代化经济增长模式。(2)黄群慧:《新发展格局的理论逻辑、战略内涵和政策体系》,《经济研究》2021年第4期。

为应对内生要求和外部变化,中央财经领导小组第十一次会议提出,加强“供给侧结构性改革”,提高供给体系质量和效率;(3)《习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议》,中国政府网,2015年11月10日,http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-11/10/content_5006868.htm。随后,2018年中央经济工作会议强调,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下工夫,明确提出“畅通国民经济循环”;(4)《中央经济工作会议在北京举行》,人民网,2018年12月22日,http://politics.people.com.cn/n1/2018/1222/c1024-30481785.html。2020年5月,中共中央政治局常委会首次提出“推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略决策;(5)《习近平主持中央政治局常务委员会会议》,中国政府网,2020年5月14日,http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/14/content_5511638.htm。同年7月,习近平总书记在企业家座谈会上发表重要论述,在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须集中力量办好自己的事,充分发挥国内超大规模市场优势,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(6)《人民日报评论员:集中力量办好自己的事》,中国政府网,2020年7月25日,http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/25/content_5530024.htm。由此可见,构建“双循环”新发展格局是我国主动应对世界经济动能转换和格局演变、维护本国经济安全稳定的长远考虑和战略需要,有利于畅通内部经济循环、处理好制造业自立自强与对外依存的关系。

立足于新发展格局为制造业价值链升级赋予的新内涵、提出的新要求,有必要调整和拓展价值链升级路径;反之来看,价值链升级路径的选择,同样是关系到新发展格局构建方式的重大议题,需统筹考量。尤其是在世界第一制造业大国的现实基础上,相对于关注中国制造业作为诸多产业链、供应链中心的地位,基于这一地位能获得多少增益?这一地位在内外变局之下是否稳固?如何基于国内大市场优势巩固和提升这一地位?这都是新发展格局下值得反思和研究的问题。但目前,较少有研究在新发展格局下探求制造业价值链升级路径,也未明晰新发展格局下价值链升级的内涵特征,基于这一特征展开实证分析的研究更少之又少。对此,本文尝试提出新发展格局下价值链升级的新特征、新内涵,并以此为基础,运用里昂惕夫方法对价值链进行分解核算,在经济循环增值过程的复杂联系中探析我国制造业价值链升级态势,洞悉其间的升级“空间”。

一、 文献综述

本文的研究选题主要与两支文献相关:一是从我国战略全局出发,考察构建新发展格局对制造业升级路径的导向效应;二是从世界大变局出发,探讨全球价值链演化对制造业升级路径的塑造效应。

从第一支文献来看,相关研究主要围绕制造业升级构建了三类逻辑主线。其一,提出升级应以满足国内需求为出发点,并以此落脚,强调“以内为主”。郭克莎等人的研究指出,新发展格局下的制造业升级表现为:以扩充国内大循环为导向,衍生新产品、新产业,并以此创造新的供给。(7)中国社会科学院工业经济研究所课题组:《提升产业链供应链现代化水平路径研究》,《中国工业经济》2021年第2期;郭克莎、田潇潇:《加快构建新发展格局与制造业转型升级路径》,《中国工业经济》2021年第11期。其二,提出产业需立足于国内大循环的有益因素集聚升级动能,进而对接国际循环,强调“双循环互动”。有研究指出,依托大国市场比较优势,有利于形成基于规模经济和产品差异化的、广泛多样的优势产业门类,进而汇聚推动出口升级的内在力量。(8)刘志彪:《重塑中国经济内外循环的新逻辑》,《探索与争鸣》2020年第7期;刘志彪、凌永辉:《在主场全球化中构建新发展格局——战略前提、重点任务及政策保障》,《产业经济评论》2021年第6期。其三,突出外循环赋能。(9)裴长洪、刘洪愧:《构建新发展格局科学内涵研究》,《中国工业经济》2021年第6期;王斌、阳镇:《双循环新发展格局下产业链供应链现代化:功能定位、风险及应对》,《社会科学》2022年第1期。与许多国家相比,我国制造业参与国际分工的链条更长且覆盖面广,许多战略性产业的市场和资源在国外,必须内外循环畅通,整个产业才能有效运转。因此,产业升级表现为依托自主可控的创新网络主动参与国际循环,从与世界经济的良性互动中获益。上述研究为在新发展格局下明确价值链升级路径提供了有益指引:我国制造业价值链升级的最终目的,历来不是总量增长,而是使资源要素在更大空间循环增值的过程中,获得更多内生增值机会。与上述研究倾向于强调新发展格局的“双循环”属性不同,本文充分考虑新发展格局高水平自立自强的本质特征。(10)我国“十四五”规划《建议》指出,“新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强”。尤其对制造业来说,相对于经济增长中,国内经济循环流量在数量占比上的提高,“质”的提升同样关键。同时,考虑到价值链升级受全球价值链演化影响,更需考虑被一些研究淡化的、国内国际双循环相互促进对国内大循环“主位”的影响机理,而非“就内循环论内循环”。

因此,在“双循环”视域下,有必要梳理另一支文献,探讨全球价值链演化对升级路径的塑造效应。已有研究可分为两个阶段。第一个阶段是在“价值链拓展和增长”时期探讨升级路径,此时学者们的共识是:全球价值链演化来自发达国家跨国公司的单向控制和垂直配置,因而升级也由其主导,表现为产业向更高增值环节移动,从而提高全球化生产循环收益的过程,强调“自下而上”的攀升。(11)M. E. Porter, “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,” New York: Free Press (1980): 29-33; B. Kogut, “ Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value Added Chains,” Sloan Management Review 26.4 (1985); G. Gereffi, “ Designing Global Strategies: International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain,” Journal of International Economics 48 (1999); R. Feenstra, “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy,” Journal of Economic Perspectives 12.4 (1998); J. Humphrey, H. Schmitz, “Chain Governance and Upgrading: Taking Stock,” Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading, Cheltenham: Elgar (2004); K. Fernandes-Stark, P. Bamber, G. Gereffi, “The Offshore Service Value Chain: Upgrading Trajectories in Developing Countries,” International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, Economics 4.3 (2011).此后,随着价值链在全球范围内的增加值创造、流动和分配,逐步进入“价值链深层结构调整”的第二阶段,即相对于过去的总量增长和网络拓展,增值结构变化更加明显。主要表现为:一是在新一代信息和数字技术加持下,复杂技术产品全球分工程度提升,价值链向复杂价值链或全球创新链演化,任一经济主体独自畅通经济循环的难度上升;(12)江小涓、孟丽君:《内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践》,《管理世界》2021年第1期。二是在“逆全球化”趋势下,国际区块内部的利益相关性、合作便利性等优势凸显,全球价值链“区块化”增强;(13)钱乘旦:《区块互动将催生新一波“全球化”》,《社会科学报》2020年9月24日。三是随着新兴经济体的群体性崛起,使“东升西降”成为权力转移和国际格局变化的重要方向,全球价值链多方参与不断扩大,并向全球“共赢链”方向演化(14)戴翔、宋婕:《“一带一路”倡议的全球价值链优化效应:基于沿线参与国全球价值链分工地位提升的视角》,《中国工业经济》2021年第6期。。也就是说,这一阶段的演化趋势不同于以往价值链的单项控制,总体上呈现出:分工在纵向、横向上的“伸”与“缩”,以及网络节点的位移,各个节点均具备在这一时期塑造网络形态的能力。基于此,发展中经济体逐步意识到,当前或有机会改变与弥补制造业价值链在本土延伸太短而对链条把控不足的缺陷,实现对外循环的制衡。对此有研究提出,相对于为跨国公司提供产品或服务倒逼升级,应更多结合本国行业发展的阶段性特点,探索多元化、多维度的价值链升级路径;(15)徐华亮:《中国制造业高质量发展研究:理论逻辑、变化态势、政策导向——基于价值链升级视角》,《经济学家》2021年第11期;毛蕴诗:《重构全球价值链——中国企业升级理论与实践》,北京:清华大学出版社,2017年,第41~61页。也有研究认为,价值链升级整体表现为国内外价值链协调安全高效的循环运转。其中,国内价值链是推动价值攀升的主要动力。(16)H.F. Ni, Y. Tian, “China’s Industrial Upgrading and Value Chain Restructuring Under the New Development Pattern,” China Economist 16.5 (2021).还有研究认为,行业升级应充分考虑区域价值链的作用,升级路径为:首次嵌入区域价值链,拓展价值链与本国投入的后向联系,以及最终市场的高端化与多元化。(17)宋怡茹、喻春娇、白旻:《中国高技术产业如何参与全球价值链重构?》,《科学学研究》2021年第9期。可见,价值链演化的塑造效应已“由外转内”,大多关注内生力量的作用。在“主场”全球化中驱动价值链升级的普遍规律固然准确,却对具体行业的指导作用不足。实际上,按照比较优势理论,我国的很多产业尚不具备比较优势,(18)林毅夫:《构建新发展格局的必然性和实现路径》,《文汇报》2021年3月9日,全国两会特刊。加之复杂技术产品的分工程度仍在提升,要实现高水平自立自强,须为国内循环的畅通提供更多空间,建构更平衡的升级路径。

二、 新发展格局下的价值链升级路径:理论与测度框架

(一) 内涵与特征

基于两类效应的探讨,本文认为新发展格局下制造业价值链升级表现为:经济主体在国内国际双循环相互促进的过程中获得内生增值机会,并基于此实现增加值结构性优化,进而巩固国内大循环的主体地位,即核心要义是“经济循环增值”。且考虑到,增加值结构实际映射了价值链深层结构,(19)庞珣、何晴倩:《全球价值链中的结构性权力与国际格局的演变》,《中国社会科学》2021年第9期。因此价值链升级的本质特征为:依托双循环相互促进,驱动各链节间循环畅通和链条升级的高水平自立自强,进而实现价值链深层结构优化;或者说是我国与全球价值链各链节的普遍连接扩大,在更多领域成为优化全球结构的关键推动者和参与者。具体而言,我们将价值链升级路径拓展定义为下述四类:

第一类,由外及内的转变。需要明确的是,内外循环关联对接并非新发展格局的内涵特征。改革开放以来,内外循环始终息息相关、连为一体,(20)刘世锦:《“中国要由外循环转成内循环为主”说法不符合事实》,“中国金融四十人论坛”2020年9月9日;陈爱贞、陈凤兰、何诚颖:《产业链关联与企业创新》,《中国工业经济》2021年第9期。这是我国经济与改革开放前的一个根本区别。因此,新发展格局下的价值链升级就不应仅表现为国内外增加值“量”的提高,由外及内的升级应是“相对价值增值”提高的过程。即在跨国交换协作中,内循环相对于外循环创造了更多增益,我国制造业在价值链升级竞赛中掌握了更多主动权,表现为动态的增加值结构优化和由国内大循环主导的产业升级。

第二类,自下而上的攀升。我国“十四五”规划《建议》指出,“新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强”,即经济主体间不仅改变了原来的垂直分工关系,横向增值空间也有所拓展,我国制造业在更高层次和更大空间范围上实现了自主增值。在全球价值链这一高连通性网络中,体现为增加值持续流动,直到最终被消费,并非仅经历了一阶直接交换,而是历经了遍及全网的高阶交换和循环增值。也就是说,若我国与国际生产体系间发生更高阶的价值交换并由此获得更多的自主增值,才意味着制造业在更大规模经济循环中的控制力和影响力提升。

第三类,由短到长的延伸。“国内国际双循环相互促进”作为新的世界经济动态平衡观,展现了中国与世界经济理想的动态平衡状态。(21)裴长洪、刘洪愧:《构建新发展格局科学内涵研究》,《中国工业经济》2021年第6期。而较长一段时间内,我国对外开放的特征是“两头在外、大进大出”,利用外部资本、技术、管理、原料和半成品进行加工制造,最后再出口到国际市场。诚然,该模式并非是基于国内市场的自然扩张而实现的国内国际循环对接,而是一定程度以本土要素市场发育滞后为代价推动价值链升级。但在国内市场规模优势还未凸显为价值链升级的主要优势时,该路径也是我国向发达国家持续追赶、攀升价值链的合理选项。(22)唐东波:《贸易开放、垂直专业化分工与产业升级》,《世界经济》2013年第4期。而当前,潜在的市场规模优势正逐步成为中国参与价值链并虹吸全球先进生产要素的主要优势。(23)潘秋晨:《全球价值链嵌入对中国制造业资源错配的影响研究》,《上海对外经贸大学学报》2021年第5期;刘志彪:《建设国内统一大市场:影响因素与政策选择》,《学术月刊》2021年第9期。基于各地区间要素流动和经济循环畅通无阻,驱动全球价值链向本国内部收敛,进而实现对外循环的补充、制衡、支撑和促进,是中国制造业创造和获取更多内生增益的可持续升级路径,也是新发展格局下达成内外循环理想的动态平衡状态的应行之径。

第四类,由单一到多元的扩展。“以国内大循环”为主体并不意味着什么事都自己干,而是强调依托本土自主可控的创新网络,主动参与国际循环,甚至引领一些行业、一些区域的国际循环,在世界格局和力量对比加速演变的环境下,提高国内经济增长的适应性,从与世界经济的良性互动中获益。其中,发达经济体与发展中经济体的互动,能促使发展中经济体具备一定发展基础的行业,借助于“链主”企业的生产销售网络获得更强的规模效应,并通过前后向的产业关联承接外溢效应。与此同时,发展中经济体之间的要素合作也能构造新的、层次更高的国内要素需求,这主要是因为发展中经济体的收入水平与需求能力相近,但需求结构具有不同程度的差异,因而能激发更多的相互投资,创造新的、更为先进的要素需求。(24)张幼文、薛安伟:《要素流动对世界经济增长的影响机理》,《世界经济研究》2013年第2期。由此来看,吸引和利用更多类型的国际产品和资源要素,实际暗合中国制造业嵌入和攀升价值链的多种方式。当与不同发展水平的经济体合作博弈时,我国也经历了在价值链分工中从“被动参与”到“主动构建”的角色转变。(25)刘会政、朱光:《全球价值链嵌入对中国装备制造业出口技术复杂度的影响——基于进口中间品异质性的研究》,《国际贸易问题》2019年第8期;潘秋晨:《全球价值链嵌入对中国装备制造业转型升级的影响研究》,《世界经济研究》2019年第9期。

(二) 实证方法与数据处理

1. 方法与模型

为了对经济循环增值过程进行数理分析,里昂惕夫构建了投入产出分析法。运用投入产出表对价值链进行分解核算,使得追溯各个行业出口增加值的来源、阐明循环增值过程的复杂联系成为可能。Leontief在研究中指出,经济系统的个体要素之间往往存在因果联系,某一商品的生产可能关联多个部门的投入;同样地,该商品也会被用于多个生产过程。(26)W. Leontief, “The Economy as a Circular Flow,” Structural Change and Economic Dynamics 2.1(1991); Z. Wang, S. J. Wei, K. F. Zhu, “Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels,” NEBR Working Paper, No.19677; 黄群慧、倪红福:《中国经济国内国际双循环的测度分析——兼论新发展格局的本质特征》,《管理世界》2021年第12期。因此,本文拓展运用里昂惕夫分解法(Leontief Decomposition),进行内循环、外循环增加值的测度和分解,并在不同的增值模式下,探讨内外循环的动态变化。具体如下:

图1 一般贸易长链和加工贸易短链循环增值模式(28) 图1参考下述研究绘制:黎峰:《国内国际双循环:理论框架和中国实践》,《财经研究》2021年第4期;唐东波:《贸易开放、垂直专业化分工与产业升级》,《世界经济》2013年第4期。

(1) 外循环增值率(External Value-Added Rate,EVAR):

(1)

(2) 内循环增值率(Domestic Value-Added Rate,DVAR):

(2)

(3) 间接循环增值率(Higher-Order Value-Added Rate,HVAR):

(3)

2. 数据处理与行业划分

本文选择OECD和WTO联合发布的国家间投入产出表(ICIO)进行里昂惕夫分解。在发布世界投入产出表的机构中,ICIO权威性高且时效性更强。该表包含1995—2018年全球66个国家的投入产出情况,行业划分标准为ISIC Rev.4。为使行业分类更贴合我国制造业实际,本文将ISIC Rev.4与GB/T 4754-2017二分位行业一一对应,共探讨17个制造业行业的升级情况。(32)受篇幅限制,这里仅列出最终的行业分类,详细的行业匹配结果可向作者索取。创新密集型包括:C26、C28化学原料、化学制品和化学纤维制造业,C27医药制造业,C39、C40计算机、通信和其他电子设备制造业,C38电气机械和器材制造业,C34-35通用和专用设备制造业,C36汽车制造业,C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,共7个行业;劳动密集型包括:C17-C19纺织业、纺织服装和皮革及其制品制造,C21、C24、C41家具、文教娱乐和其他制造业,C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制造业,共3个行业;区域生产型包括:C13-C16食品、饮料和烟草制造业,C22- C23印刷和记录媒介复制业,C29橡胶和塑料制品业,C33、C34金属制品业,共4个行业;资源密集型包括:C30非金属矿物制品业,C31-32黑色金属和有色金属冶炼和压延加工业,C25石油加工、炼焦和核燃料加工业,共3个行业。同时,考虑到制造业行业异质性强、升级路径差异大,为便于观察行业性特征,本文利用麦肯锡 (McKinsey Global Institute, MGI)提出的分析框架,(33)Mckinsey Global Institute, “Globalization in Transition: the Future of Trade and Value Chains,” January 16, 2019, https://economic policy forum.org/global-news/globalization-transition-future-trade-value-chains.在研判各行业价值链类型的基础上,将17个行业划分为四大类,包括劳动密集型、区域生产型、创新密集型和资源密集型。

三、 制造业价值链升级路径的实证观察

(一) 基于内循环增加值分解的价值链升级路径

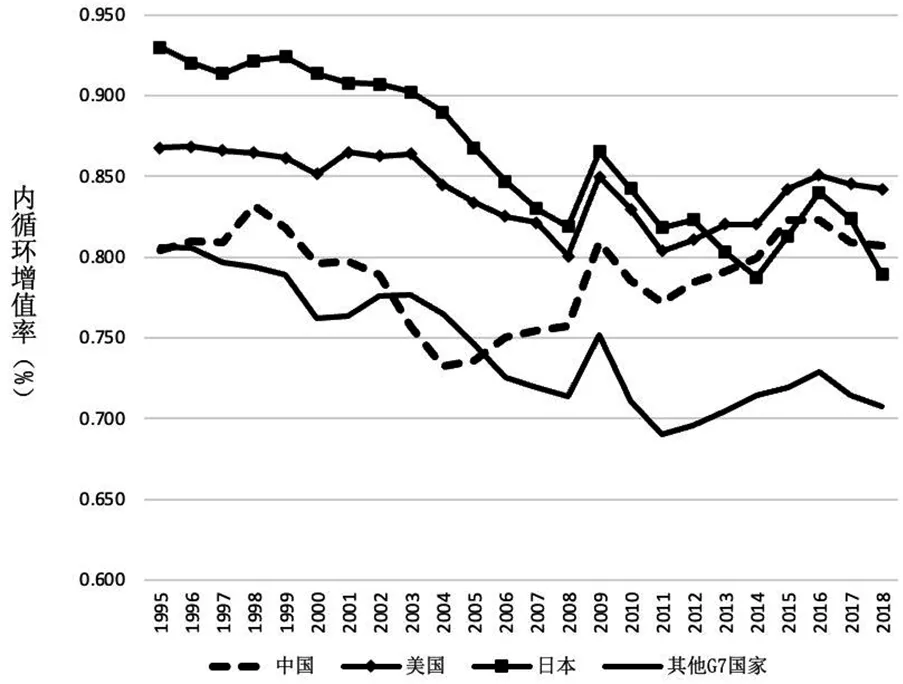

1. “由外及内”的升级路径:双循环互动使国内大循环对价值链升级的主导作用增强

内循环增值率测算结果显示(见图2),1995—2018年,我国制造业价值链升级路径呈两个波幅渐趋收敛的“V”型变动,且不同于G7国家整体“降级”的变动态势,我国内循环“稳中有进”。分阶段看,第一阶段是“外循环探索和扩大”时期(1995—2002年),内循环增值率由升转降,尤其是加入WTO之初下降态势明显。原因可能是,这一时期进出口关税壁垒大幅下降,加之地方政府为获得外部优势资源而展开对劳动力、自然环境等要素的“逐底竞争”,增强了发达国家对本土要素的议价能力,带来国内要素价格低估和国外要素价格的相对高估。且考虑到当时,本土企业与链主企业技术差距大,对先进技术吸收能力有限,利用外循环配置资源的效率较低,内外循环相互促进的态势并不明显。第二阶段是“双循环相互促进和转折”时期(2003—2009年),在发达国家通过垂直专业化分工剥离价值链非核心环节的趋势下,我国外向配套和自主增值能力提升,并开始有意识地转变对外开放方式和模式。如“十一五”规划首次提出,要调整“两头在外”的贸易模式。更值得注意的是,金融危机下,与主要发达国家相较,我国制造业价值链升级态势更稳定,内循环增值率“逆势上扬”。这契合习近平总书记的研判,“自2008年金融危机以来,我国经济已经在向以国内大循环为主体转变”。(34)《习近平主持召开经济社会领域专家座谈会并发表重要讲话》,中国政府网,2020年8月24日,http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/24/content_5537091.htm。第三阶段是“内循环支撑带动”时期(2010年至今)。尽管这一时期,各主要发达国家陆续推动产业再转移、生产再组织,但我国内循环增值率持续增长,说明内循环正逐步“主位”,并以此推动更高水平的双循环。即整体来看,形成了“双循环相互促进——国内大循环主导价值链升级——更高水平的双循环”这一演进过程,而这也意味着,相较于资源要素的流转往复,双循环是不断扩大的“螺旋式”上升过程。

图2 中国与G7国家制造业内循环增值率变化趋势比较(1995—2018年)(35)图片来源:笔者绘制。

2. “自下而上”的升级路径:“中低阶升级”的中国制造业

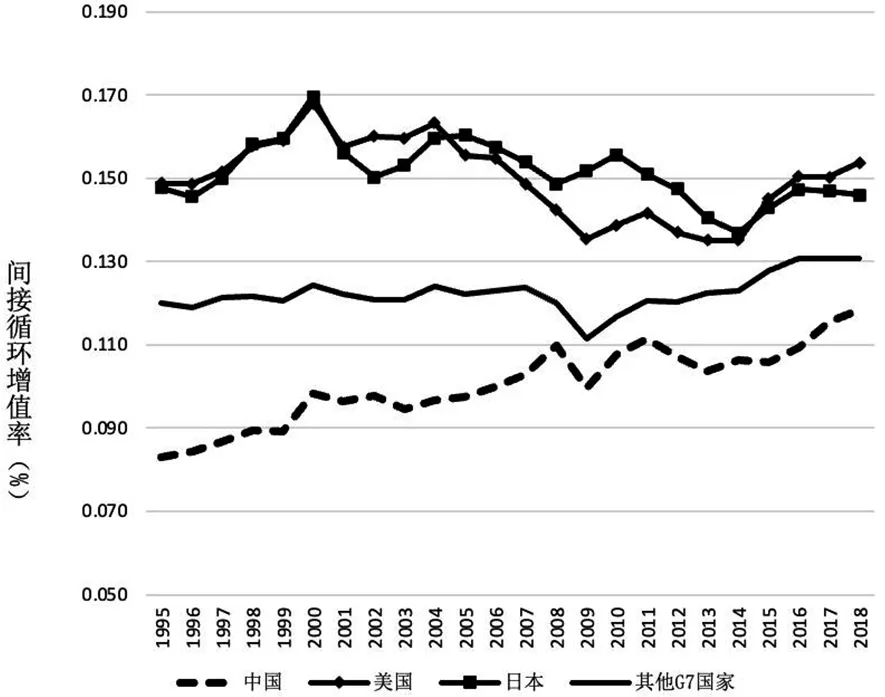

如图3所示,间接循环增值率上升态势较内循环增值率更明显,尤其是2013年以来,中国制造业间接循环增值率与G7国家之间的差距明显缩小,增长幅度不仅超过美国, 也远高其他G7国家两倍以上。但横向对比,也能发现我国制造业“中低阶升级”的特征:相较于内循环增值率处于上游,间接循环增值率还与领先国家存在较大差距。即国内大循环显示度虽有提升,但还未同步推动我国制造业在高阶交换中形成在位优势。这意味着,在建设齐全行业门类的同时,还要依托既有优势资源,实现更高层次、更大范围的循环增值,把控高阶交换所需的基础性、关键性、延展性环节。当前,我国一些地区在产业部门实力还不强的情况下,就加快提升上游研发和下游营销服务环节,急于衍生高附加值行业和未来领域,而忽视增强支撑价值链两端的制造能力。这虽一定程度完成了“由外向内”的转变,却没能实现“自下而上”的攀升,造成对价值链把控不足,容易被取代而不能形成优化全球价值链的关键支点。当然,这也不意味着使内部市场优势转化为价值链升级优势的过程被淡化,这是支撑高阶循环增值的根基和前提,需统筹把握。

图3 中国与G7国家制造业间接循环增值率变化趋势比较(1995—2018年)(36)图片来源:笔者绘制。

3. 异质性行业的价值链升级路径:“高阶挺进”的区域生产型行业和未迈入内循环“门槛”的创新密集型行业

考虑到制造业行业异质性强,故有必要观察细分行业的内循环增值率和间接循环增值率。与制造业整体相较,(37)1995—2018年制造业整体的内循环增值率为0.789,间接循环增值率为0.100。受篇幅限制,这里仅就核算结果进行分析,细分行业详细数据可向作者索取。呈高国内增值率、低间接增值率的细分行业包括:食品和饮料及烟草制造业、医药制造业、通用和专用设备制造业、纺织业、家具制造业。即上述领域中,国内大循环更通畅,本土企业对价值增值的贡献度更高。但该类行业还未充分利用国内市场优势,把控参与高阶交换的关键产品。有研究指出,近年来,在纺织业、家具制造业、食品和饮料制造业等领域,资源要素更多向低生产率的低端服务业“逆向转移”,(38)蔡昉:《生产率、新动能与制造业——中国经济如何提高资源重新配置效率》,《中国工业经济》2021年第5期。资源配置分散和退化造成对核心制造环节支撑不足。而在医药制造业、通用和专用设备制造业等领域,虽形成了庞大规模的产业集群和相对完善的产业体系,但容易衍生一哄而起的创新泡沫,尚缺乏能够压倒对手和参与高阶交换的关键中间品供应商。另一方面,呈低国内增值率和高间接增值率的行业多为资源密集型行业,其升级困境在于较难破除区域壁垒,推动跨区域资源要素整合和优化配置。其典型如石化行业,虽组建了庞大的产业集群,却未走上类似发达国家的“一体化经营”路径,将产业集群衔接为产业链集群的局面尚未打开。同时,本文还识别了两类增值率双低的行业,均为创新密集型产业,包括计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业等。对该类行业来说,由内循环主导的增值过程尚未开启,高阶交换也很少发生。值得关注的是,区域生产型行业价值链升级效果优于其他三类行业,该类行业有较强的中间衔接属性,通常为创新密集型行业提供中间品。因此,倘若能在该行业形成生产制造优势,或掌握不易取代的基础材料、资源型材料等,那就有可能汇聚高阶挺进的价值链升级动力。

(二) 基于循环增值模式分解的价值链升级路径

1. “由短到长”的升级路径:“两端拓展”的一般贸易循环和“外缩内展”的加工贸易循环

区分循环增值模式的测度结果显示(如表1),我国制造业50%以上的内循环增值份额来自以长链循环为特征的一般贸易,且2011年以来,一般贸易对间接循环增加值的贡献也已超过加工贸易。即从长、短链的转换来看,内循环增值过程已由长链主导,升级动力主要来自国内大市场。值得注意的是,2010年以来,加工贸易增加值占增值总额的比例虽以每年1.25%的速度下跌,但其对内循环和间接循环增加值的贡献度保持稳定。这意味着,短链模式对内循环的依赖程度上升,国内大循环主体地位凸显,带动加工贸易短链循环模式呈“外缩内展”的特征。同时,本文对外循环增加值也进行了区分长、短链循环模式的分解,发现一般贸易当前虽未主导外循环增值过程,但主导作用正在增强。也就是说,一般贸易长链循环的规模拓展,是指向国内、国际市场的“两端拓展”,并非仅与国内生产体系联系加深。因此从这一角度看,有必要矫正两个认知:一方面,自中国加入WTO之后,国际循环对我国国内循环的依赖程度更快上升,中国制造业对国际循环非单向依赖,而是在双循环相互促进的过程中实现与世界经济的动态平衡。另一方面,“逆全球化”趋势下,我国制造业参与国际循环的强度仍在提升,并在新形势新环境下呈现新的开放方式和模式,转换为以长链循环增值模式参与,绝非一些研究所述“构建新发展格局是中国推进‘脱钩’的战略举措”。(39)B. Jude, A. Polk, “Dual Circulation and China’s New Hedged Integration Strategy,” August 24, 2020, https: //www. sis.org/analysis/dual-circulation-and-chinas-new-hedged-integration-strategy.

表1 按长、短链循环模式分解中国制造业增加值(1995—2018年)(40) 表格来源:笔者绘制。内循环全面转向长链主导的时间节点为2011年,这里仅详细列示2011年以后的数据变动情况,1995—2010年间的分年度数据可向作者索取。

2. 异质性行业的价值链升级路径:“长链”循环更快拓展的创新密集型行业和“短链”循环更快升级的区域生产型行业

本文对各细分行业增加值也进行了区分长、短链循环模式的拆解。结果显示,在“由短到长”的价值链升级路径下,劳动密集型行业、资源密集型行业升级效果显著,区域生产型行业次之,而创新密集型行业对短链循环模式依赖较深。在劳动密集型、资源密集型行业的内循环增加值中,一般贸易贡献率均值达72.7%和76.8%,远高于制造业整体的52.1%。对劳动密集型行业来说,一般贸易对内、外循环增值过程的主导作用均在增强,长链模式向国内国际市场“两端拓展”的态势显著。资源密集型行业的循环增值过程虽由长链主导,但主导作用正在削弱。以精炼石油制品业为例,1995—2018年,一般贸易对内循环、间接循环增加值的贡献度均从约80%跌至50%,进入“十三五”后下降更快,表明了价值链“由长变短”的降级过程。这也佐证了上文的分析,若内部资源要素循环不畅,行业可能会失去持续升级的根基和前提。尤其是对产业链长、产品覆盖面广、上下游联系紧密的资源密集型行业来说,若缺乏合理布局,产业链供应链不成体系,即使实现关键技术突破,也难以支持价值链可持续升级。(41)何祚宇、高重阳、李敬子:《中国外部循环内部化的潜力、短板与福利——基于保留价格和供需匹配的视角》,《中国工业经济》2022年第6期。区域生产型行业的长链模式对内循环增加值的贡献度明显高于制造业整体,对间接循环增加值的贡献度相对较低。但结合上文实证结果来看,区域生产型行业高阶升级态势保持相对稳定,说明该行业也应关注由短链循环构筑的升级空间。实际上,由加工贸易主导的短链循环,其长期以来的低端锁定特征,一定程度上受各地方政府偏向出口的扩张政策的影响,企业有动机将“非市场性”的低成本优势转化为价值链升级优势,导致议价能力较差、升级空间受限。当前,随着市场在资源配置中发挥决定性作用,这种基于要素扭曲的升级“空间”也有所矫正。而这同时意味着,区域生产型行业通过长链模式掌控关键环节或材料,依托自主可控的国内循环引领价值链高阶升级的潜力还可以进一步挖掘。创新密集型行业的升级过程虽仍由短链循环模式主导,但从变化趋势看,计算机和运输设备制造业是所有制造门类中升级效果最好的。一般贸易长链模式对内、外循环增加值贡献度快速增加。尤其在运输设备制造业,长链模式对间接循环增加值的贡献度上升最快,说明该行业正在更大范围、更高层次的全球生产网络中衍生高阶交换所需的关键环节。

(三) 基于外循环增加值分解的价值链升级路径

1. “由单一到多元”的升级路径:中国制造业更均衡、更多元的外循环增加值结构

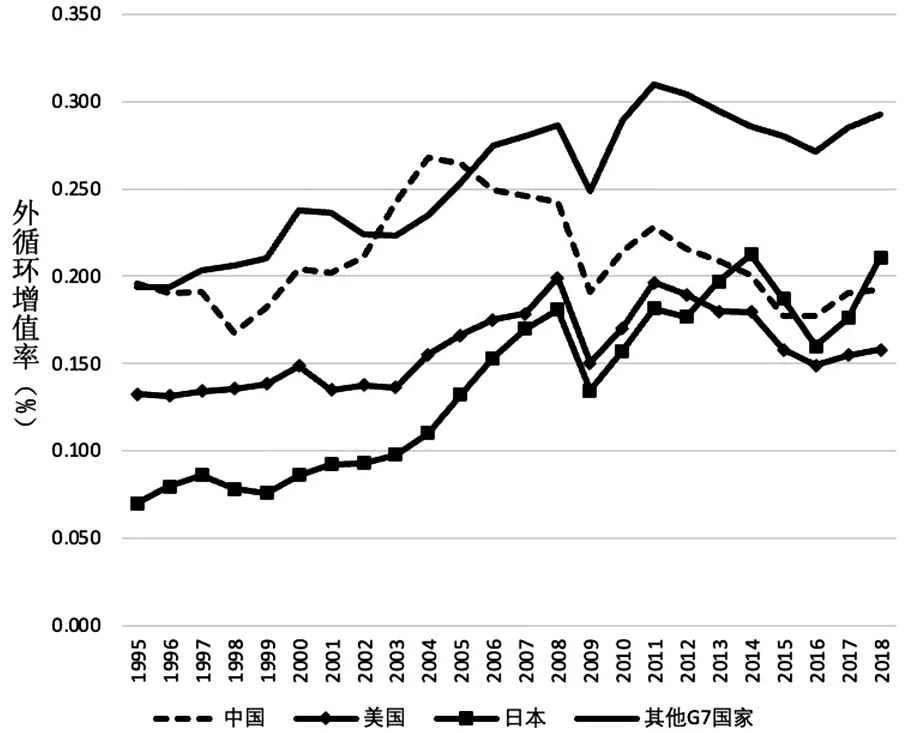

如图4所示,1995—2018年,我国制造业外循环增值率的变动与G7国家不同,呈“彼升我降”态势。具体而言,中国制造业外循环增值率呈向右下方倾斜的“M”型,且从变动趋势上可以看出,我国从2005年左右就开始控制对国际循环的过度依赖。这里之所以使用“控制”而不是“削减”,是因为外循环增加值实质呈更多元和均衡的结构(见表2)。2005—2008年,中国制造业外循环增值率以每年2.8%的速度下跌,EVARed则以4.24%的速度更快下跌,但同期,EVARing保持稳定,EVARBR呈逆向上升态势。由此来看,“一带一路”沿线国家早在2013年之前就成为我国制造业增加值结构优化调整的主要参与者。2009—2018年,制造业外循环增值率整体有所增长,增速为0.12%,“一带一路”沿线国家主要支撑了该增长过程。到2018年,EVARing为9.16%,EVARed为10.11%,两者相对差距较1995年缩减了5.66%,制造业外循环增加值结构向更均衡和多元的方向演进。

表2 中国制造业外循环增加值结构(1995—2018年)(43) 表格来源:笔者绘制。外循环结构明显改变的时间节点为2005年,这里仅详细列示2005年以后的数据变动情况,1995—2004年间的分年度数据可向作者索取。

图4 中国与G7国家制造业外循环增值率变化趋势比较(1995—2018年)(42) 图片来源:笔者绘制。

2. 异质性行业的价值链升级路径:创新密集型行业从“被动嵌入”向“主动构建”价值链新阶段转化

四、 结 语

本文探讨了新发展格局下制造业价值链升级的内涵、特征和路径,并以此为基础,拓展运用里昂惕夫方法分解世界投入产出表,提出价值链升级路径的测度体系,初步构建新发展格局下制造业价值链升级路径的分析框架。主要结论如下:新发展格局下制造业价值链升级路径的核心要义是“经济循环增值”,本质特征为价值链深层结构的优化调整,包括由外及内的转变、自下而上的攀升、由短到长的延伸、由单一到多元的扩展四类升级路径,且不可偏废。

(1)通过对内循环增值率的分解,探讨“由外及内”和“自下而上”的升级路径。研究发现,2008年后,中国制造业升级动能转向以国内大循环为主,并在2013年左右,驱动制造业进入更高阶的循环增值过程。但与其他国家横向对比发现,我国制造业“中低阶升级”特征突出,创新密集型行业还止步于内循环主导的升级路径之外。

(2)将增值模式区分为基于一般贸易的“长链”循环增值模式和基于加工贸易的“短链”循环增值模式,探讨“由短到长”的升级路径。发现自2010年以来,长链模式主导了内循环增值过程,且对创新密集型行业的主导作用提升最快,短链模式则为区域生产型行业构筑了更多升级空间。

(3)通过对外循环增值率的分解,分析由“单一向多元”的升级路径,发现外循环增加值结构均衡化、多元化调整,为内循环“主位”赋能,有助于制造业价值链升级。且其中,“一带一路”沿线国家是我国制造业外循环增加值结构优化的主要参与者和推动者。

基于研究结论,我们提出如下政策建议:

(1)以实现内部可循环为根本,打破资源要素跨区域流动壁垒和互不协调的非一体化竞争机制,使市场在资源配置中起决定性作用。研究指出,医药制造业、石油制品业等产业链供应链体系庞杂的行业,出现了长链循环和高阶交换的“退化”,即在一般贸易对制造业内循环增加值、间接循环增加值贡献度上升时,这类行业反呈下跌趋势。对该类行业来说,较容易衍生“创新泡沫”,在地区间形成以邻为壑的要素流动壁垒,继而限制了企业在更大空间尺度下对现有资源重新的、更有效率的生产经营,阻断了熊彼特“创造性破坏”的过程,难以实现可持续的价值链升级。因而必须明确,双循环视域下,一国更难获取基于控制要素市场带来的“非市场性”优势,内部要素市场扭曲的负面影响超越国界,经由全球生产分工体系被放大,最终体现为高阶交换和长链循环的“退化”。

(2)将国内超大规模市场优势作为嵌入和攀升价值链的新优势,高质量的对外开放要以扩大价值链在我国国内的普遍连接为新目标。研究指出,我国制造业外循环正向更均衡、更多元的方向转化,而这实际上是制造业由“被动参与”到“主动构建”价值链的表现。下一步,我国要在“主动构建”价值链的基础上再升级,更新过去关于共建地理意义上“经济循环”的思想和路线,支持我国创新能力较强的地区承担塑造和引领国际价值链的使命,形成具有代表性的新技术新产品,开拓以我为主的新市场新区域。

(3)培育内需主导的价值链隐形冠军企业,更注重构建由隐形冠军驱动的升级路径。“隐形冠军”是聚焦单一产品和环节的中小企业,该类企业对整个价值链的正常运转和升级来说是不可或缺的。研究显示,一些行业虽依托内部配套和大市场扩大了内循环,却没能就此支撑“自下而上”的攀升。其典型如区域生产型行业,应依托内循环增值率的绝对领先优势,衍生更多“精耕细作”的关键成果。若能在此类行业上掌握不易取代的基础产品、资源型材料等,亦可形成向更高阶挺进的价值链升级动力。

(4)辩证看待制造业“中低阶升级”的特征事实。结论指出,我国制造业主要依赖于国内大循环驱动价值链升级,但这不意味着我国已进入以国内高水平自主创新为主驱动经济循环畅通无阻的阶段,创新密集型行业高阶交换极少发生说明了这一点。但当下,也可以说是工业革命以来的整个长周期发展中,我国最接近于自主创新的时期,创新密集型行业正主动构建“以我为主”的升级路径是最好的印证。因此,“十四五”“十五五”时期显得尤为关键。新时代若能通过自主创新完成“创新积累”,将支撑制造业突破中低阶升级,这也是推动我国迈向社会主义现代化强国的关键。