结构主义视域下叙事散文的“二元对立”艺术例析

2023-05-28孙振坤

摘要:在结构主义中“二元对立”是核心的理论主张之一,认为任何文本的构建都基于“二元对立”思想之上,该理论的提出为现当代散文教学和研究带来新的视点。叙事散文中主要是对人和事的构建,传统散文教学课堂注重对语言、人物以及思想主题的讲解,忽略了其中的“二元对立”思想。基于此,本文从结构主义的原理出发,结合具体的叙事散文就其中的“二元对立思想”进行深度透视,为叙事散文的教学提供案例借鉴。

关键词:二元对立 叙事散文 表现形式

孙振坤,江苏省南京市竹山中学教师。

乔纳森·卡勒认为“二元对立”是文本最为简单和普遍的结构形式,所谓“二元对立”就是指在文本当中所存在的具有明显对比和对立的两组文学元素,这些对立的文学元素可以是人物形象、情节发展、思想情感、价值观念等[1]。按照结构主义文本理论的观点,任何成熟的文学作品都会形成其独特的封闭性的结构系统,想要解开这种结构模式对文本进行深入的分析就需要一个准确的切入点,而“二元对立”恰好就是打开文本封闭结构的那个突破口。[2]在结构主义的理论之中,“二元对立”是解释人类基层思想,文化与语言的一种相当有力的工具,任何文学作品中都存在各种形式的对立,比如内容与形式的对立、人物之间的对立、环境的对立等,因为“对立”的存在,文学意蕴才能更加的深刻,由此也为我们解析文本提供了一个新的透视点和有效的切口。通过“二元对立”原理的指导对叙事散文《老王》进行深度透视和教学设计,我们发现文章中存在四个典型的“二元对立”层面,既:“有”与“无”的生存状态、“知”与“不知”的心理距离、“高”与“低”的身份意识、“幸”与“不幸”的特殊转化。通过“二元对立”结构的使用,杨绛先生回忆中的“老王”更形象、更具体,也使得文章本身立意更明确,杨绛先生将自己的情感和理解融入其中,深化文章主旨,引发读者深思。

一、“有”与“无”生存状态的对立

文章的题目直接以“老王”的人物形象命名,开门见山地概括了文章的写作内容,读者一眼就可以知道这是一篇写人的文章[3]。在文章的第一段中,作者就使用了“二元对立”的写作手法,首段中出现了“我”与“老王”这两个人物形象,将老王三轮车夫的身份一笔带过。“他蹬”和“我坐”只用了四个字就确定了“我”与“老王”在身份地位上的二元对立。“老王”是三轮车夫,而“我”是坐三轮车的顾客,一个“常坐”突出了“我”是“老王”的老主顾,这才有二人可以在路上聊天场景的出现,才能引出后文中二人交往的故事。作者仅仅靠首段中的两句话,就将“我”作为“消费者”和“老王”作为“服务者”的二元对立进行了明确的描写。身份地位的差别,是这一组二元对立的核心,在文章的后续描写中,这一组二元对立还体现在两个主要方面上。

(一)物质层面“有”与“无”的对立

在家庭生活环境和经济实力上,“我”与“老王”的对比體现了物质条件“有”与“无”的对立。第一,在家庭成员上,老王是瞪三轮车的单干户,被排斥在三轮车夫的组织之外,他赖以维持生计也只有那一辆破旧的三轮车。老王没有成家,是一个不折不扣的老光棍,有一个死去的哥哥,两个没有什么出息的侄子就是老王仅有的亲人了。通过第二段的叙述我们不难发现老王的孤寂,两个侄子也定然不会与他亲近,而“我”是下放到五七干校进行劳动锻炼的国家干部,与丈夫、女儿一起过着幸福的生活。第二,在居住环境上,老王的家是几间快要坍塌的小屋,房子所在的院子是“破破烂烂”的,整个家所处的位置也是在“荒凉僻静”的小胡同里,这三组词语的连用将老王家破烂衰败的条件赤裸裸地摆在了读者面前。而自卑的老王在我面前也不愿把这个地方称之为家,老王只说他在这地方住了很多年。既没有亲人在,又快要坍塌的房子确实没有一点家的温暖。而作者的家住在楼房的三楼,家里有冰箱,并且经常买冰用,在当时的社会环境中住得起楼房、用得起冰箱的当然算得上有钱人家。在居住环境上,“我”与“老王”的差别可以说是天差地别,种种日常生活于背景中隐现,在一张一弛的拉扯中展现二人在物质条件方面“有”与“无”的二元对立。

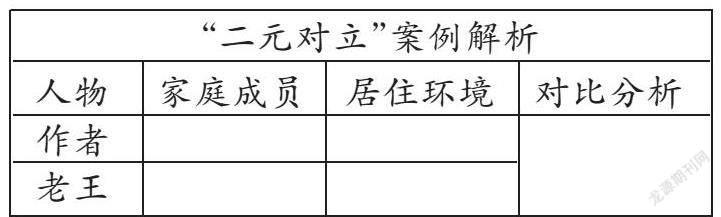

在具体的教学活动中,教师可以引导学生从这种对立中感受人物身份及精神的差异,为了让学生更直观感受“二元对立”的力量,笔者设计了随堂练的表格,让学生根据教师的提示和文本的内容进行填写和互动。

在讲解该内容的过程中,让学生根据文本的内容和“二元对立”的原理进行对比分析,不仅加深了学生对文本和原理的理解,同时锻炼了学生的整合思维和辩证思维,对以后的学习具有重要的价值和意义。

(二)身体层面“有”与“无”的对立

除了物质层面展现出“有”与“无”的对立,在身体层面同样具有对立的表现。根据文章中的内容可知,老王患有先天的残疾,他的一只眼睛是瞎的,安装的“田螺眼”。而他的另外一只眼睛同样有病,天一黑就看不见东西了。当然,文中作者对老王身体残疾的原因也进行了自己的猜测,也许是从小营养不良所致,也许是小时候得了恶疾,但是不管怎样,都指向老王身体健康的“缺失”,即“无”。除了以上的缺陷以外,老王的身体也十分的虚弱,“并没有什么力气运送什么货物”,更加指明了老王病态的躯体。尤其是老王到了生命的最后时刻,作者刻画出其极度虚弱的状态,表明了他油尽灯枯的身体境况,说明了老王一生都在与病痛斗争,缺少正常人拥有的健康,是身体层面的“无”。而相对于老王,杨绛先生当时身体健康,且正值人生的中青年鼎盛时期,身体是健康的、完整的,没有重大的身体缺陷,相对于老王的残缺,杨绛是“有”,拥有健康和身体的完整。由此,两个人呈现出身体层面“无”与“有”的二元对立,强化了人物形象构建,为我们展现出一个更加立体、真实的人物形象。

关于该内容的教学,教师可以借用多媒体进行教学设计与展示。老王的形象具有典型性和辨识度,教师可以利用网络等资源,搜集与老王形象相关的图片或场景,也可以整合相关的电影、电视或纪录片片段,然后在课堂进行展映,让学生审视图频内容,更加直观感受老王的形象,引起学生的移情和共鸣。

此外,也可以进行对比教学,文学作品中很多的形象都是像老王一样,外表丑陋但是内心十分的善良,具有人性的光辉与温暖,比如《巴黎圣母院》中的敲钟人卡西莫多,两者可以进行对比分析,让学生感受人物精神的伟大和永恒,实现情感教育的渗透和人文精神的滋养。

二、“知”与“不知”心理距离的对立

除了对看得见、摸得着的人物和事件进行构建,杨绛先生还利用独特的笔触,以无意识的行文技巧来展现自己与老王之间的心理距离,把内心的疏离付诸于无形之中,构建“知”与“不知”心理的二元对立。

文章中作者并没有直接展现自己与老王之间的关系和熟悉程度,而是利用细节和情节的铺垫,无意识地营造出自己与老王之间的心理距离,凸显人性的冷与暖。比如文章中写道:“老王每天清晨,抱着冰上三楼,代我们放进冰箱”,看似简单的情节和日常生活的小事,在这里却大有深意。“每天”“三楼”“代”等字眼充分说明了老王对我们家的熟悉,是一个“知”的展示,同时代我们放进冰箱,也说明了我們家对老王的信任。“我代他请了假,烦请老王送他上医院”也是基于对老王信任做出的行为。接送杨绛夫妇、夏天送冰、定期带钱钟书去医院做检查,这里都展现出老王对我们家情况和生活习惯的了解与知道。而相对于老王对自己家的了解,我们对老王情况的掌握却十分有限,凸显了知识分子的冷漠。“刚开始老王还能扶病到我家来,以后只能托他同院的老李代话”“过几天老王病了,不知道什么病,也不知道吃了什么药,总不见好”“他还讲老王身上缠了多少尺全新的白布——因为老王是回民,埋在什么沟里。我也不懂,没多问。”这些内容的表述都展现出我对老王的“不知”,不知道老王得了什么病,不清楚他吃了什么药,即使是老王死了以后,也不清楚他埋在哪里,更别提老王什么时候死的,什么时候下的葬,所有关于老王的一切,作者一概不知,对于老王的身份以及真实生活境况,杨绛是不清楚的。尤其是“我也不懂,没多问”更凸显出我的冷漠和“不知”。

总的来看,文中展现出老王对我们家情况和生活习惯的熟悉,是一种“知”;而我们家对老王的情况却不熟悉,甚至都不了解,不知道老王是回民,凸显出我们的“不知”。老王把杨绛一家当做亲人和挚友,杨绛一家仅仅把老王当做普通的朋友,老王与杨绛之间是一种“止乎于礼”的关系,“熟人”与“亲人”不对称的错位心理在“知”与“不知”的二元对立中构建完成。该内容教师同样可以采用对比教学的方法,引领学生深入文本细节之中,在只言片语间寻找对比的内容,实现对文本的细读与深度解析。

三、“高”与“低”身份意识的对立

杨绛先生利用情节与事件凸显出身份意识“高”与“低”的二元对立。身份意识其实是该文始终贯穿的一个问题,不论从哪个角度或层面来看,身份意识存在于杨绛的潜意识之中,对她的所作所为产生了一定的影响。[4]当然,这种身份意识也是传统知识分子身上的一种通病,形成接人待物“彬彬有礼”的中庸处世方式,看似亲近,实则生疏,这种关系在《老王》中被淋漓尽致地展现出来。

比如在文中写道老王病以后会“扶病”来杨绛家中,但是自始至终杨绛一家都没有去看望老王一次,体现出杨绛对老王的“疏远”和身份的对立,尤其是在老王最后一次来看望他们一家,这种对立更加明显,凸显出身份的“高”与“低”。老王最后一次来杨绛家里是为了给他们家送鸡蛋和香油,这也是老王临终前最宝贵的东西和对杨绛家最后的留恋,在这个情节中,作者以对话的形式展开情景叙述。我强笑:“老王,这么好的鸡蛋都给我们吃?”“他只说‘我不吃”、他赶忙止住我说:“我不是要钱”、我说‘我知道,我知道……”。看似平常的对话却包含很多的深意,在当时的时代背景下,对于老王这种残疾人来说,赚钱养活自己是最大的事情,但是在生命的最后时刻,老王将生活中最宝贵的东西全部送给非亲非故的杨绛一家,推脱说“我不吃”,害怕杨绛不领自己的好意,并“赶忙说‘我不是要钱”打消杨绛的疑虑,体现出老王的真心实意。那么,老王之所以这样做,其根本目的不是希望得到杨绛一家的回报,而是渴望得到精神的交流和蕴藉,希望杨绛一家也能像他一样把自己当成亲人和朋友,实现身份地位的平等。

我们再看当时杨绛的态度,与老王的态度和想法形成鲜明的对比。作为当时的高级知识分子,杨绛形成了阶层固有的思维和为人处世习惯,接人待物常常以“礼”出发,习惯性用金钱和人打交道,导致老王赶忙解释“我不是要钱”。杨绛嘴上说着“我知道”其实当时根本没有读懂老王言行背后的真正用意,即使当时自身也处在被批判的情境之中,但是她依然保持着知识分子的清高和优越感,因此坦然接受人民的馈赠或帮助是不可能的,是其身份潜意识之中不允许发生的事情。因此,文中她始终坚持给老王“钱”,其本质是与老王划清界限,区分身份和角色。由于身份和地位的不同决定了他们为人处世态度和方式的不同,老王对杨绛一家“掏心掏肺”,而杨绛对老王却“彬彬有礼”,是一种君子之交,两人精神的交流还停留在浅层,呈现一种“高”与“低”的身份意识对立。

四、“幸”与“不幸”特殊转化的对立

关于“幸”与“不幸”的讨论是文中的一个核心问题,做为一篇回忆性散文,杨绛先生在多年以后回忆种种往事,在“幸”与“不幸”的二元对立反思中由衷地生发出“愧怍”之情,表达了自己对老王的祭奠与怀念。随着这种情感的生发与升华,文章的人文精神绽放出耀眼的光芒,我们读懂了老王,也看透了作者的内心,获得移情和共鸣的力量。

关于“幸”与“不幸”杨绛在文中这样写道:“那是一个幸运的人对不幸者的愧怍”。这里的“幸”与“不幸”就是一种二元对立关系,并且具有转化效果。这是最后的点睛之笔,也是情感最终的升华,多种哲学矛盾意蕴包含其中,带来文章文化底蕴张力的生成。其实,结合历史现实来看,当时的杨绛一家也在“不幸”的行列,丈夫钱钟书和自己被打成“异端”,基本的生活保障都面临问题,而当时的杨绛却为别人的不幸而担忧,因此在她的思维之中,“幸”与“不幸”是一个二元对立的辩证概念,在文中得到了淋漓尽致的阐释和体现。对于老王和杨绛一家来说都有“幸”与“不幸”的遭遇。于老王而言,他是“不幸”的,他的不幸在于身体的残疾、受到时代的排挤和周边人的嘲笑,最终在忙于疲命结束了自己悲苦的一生;他的“幸运”是在充满恶意的社会中遇到了杨绛一家,杨绛一家的温暖让他感受到人性的温暖与美好,也让自己的生命有了更多的动力和可能。对于杨绛一家来说也是如此,他们是“幸运”的,因为有着健康的身体和正规的职业,有着经济来源,基本的生活不用担心;“不幸”的是在畸形的社会背景中,他们被打成了“学术权威”,受到无情的批斗,家庭遭受了重大的变故。从这个层面来看,没有人是幸运的,各有各的不幸,幸运都是相对而言的。与老王相比,杨绛的幸运在于有一个健康的身体,同时还好好的活着。老王的不幸在于身体的残缺以及因病遗憾离世,而他的病也是社会的“病”。因此,文章的结尾已经跳脱出文字本身,上升到更加厚重的社会和精神层面,在特殊的历史背景下,审视“幸运”与“不幸”,并对两者进行哲学意义的转化,区别于前文中的对立关系。在“幸”与“不幸”的讨论中,我们见证了人性,见证了历史的荒诞以及人间的冷暖,引发新的反思。

总之,“二元对立”思想作为结构主义的核心主张之一,让我们看待事物有了新的视角,加深了人们对世界和生活的认知。将“二元对立”思想应用于文学批评领域,是对结构主义理论的再次发展与实践检验,也给现当代散文的评价提供了一个新的理论范式和切入点。利用该理论及观点透视杨绛先生的叙事散文《老王》,可以深化对文章的理解,同时给语文教师提供新的教学思路和灵感。文章通过四个层面的对比,我们也更加深刻体会到作者与老王独特的情感纠葛,无形中增加了该文的人文内涵和人性精神,具有一种独特的情怀和教育意义,是当前进行感恩教育的重要资源和素材,值得我们继续去深度挖掘与研究。

参考文献:

[1]雷月梅,马海良.结构主义文学批评与二元对立[J].山西农业大学学报,2002(02):93-96.

[2]方汉泉.二元对立原则及其在文学批评中的运用[J].外语与外语教学,2004(07):34—37.

[3]黄素琴.如何实现与文本的深度对话——以统编教材七年级下册《老王》为例[J].语文天地,2021(11):75-76.

[4]颜敏.梦魂长逐漫漫絮,身骨终拼寸寸灰——探秘杨绛散文《老王》的几条阅读路径[J].名作欣赏,2009(28):103-107.