建筑模因的概念解析和研究追溯*

2023-05-25姚强安纳

姚 强 安 纳

(同济大学建筑与城市规划学院, 上海 200092)

模因学(Memetics)是达尔文进化论应用于文化领域的重要成果,重点关注人类社会发展中长期潜存的文化传播和演变规律。建筑模因理论是一种融合建筑学、模因学和复杂系统基础理论的学说,建筑模因所具有的粒子性、稳定性、适应性和复合体特性,为研究建筑现象、建筑风格和地域特征的传播和演变提供了新的研究视角,并逐渐应用到城市、乡村聚落等建筑复杂系统的特征和演化研究中。

1 模因的概念及研究状态

达尔文生物进化论在文化学研究中有两个最新的研究分支:美国生物学家威尔逊等把原始的达尔文主义延伸到社会和文化,产生了社会生物学;[1]英国生物学家Dawkins及其追随者的观点则被称为模因学[2-3]。模因(Meme)具有多种译名,如模因、幂母、米姆、谜米等。何自然等于2003年首次将meme翻译为模因[2],并为国内学界所接受。模因一词最先出现于Dawkins1976年发表的《自私的基因》[3]中,认为模因是一种文化传播的最小单位,在人类思维之间进行复制和模仿,并适应社会发展而进化。模因是文化进化中生物基因的概念对等物。由于众多研究者的认知视角存在差异,目前尚未取得统一的“模因”定义。Susan Blackmore、Francis Heylighen、Richard Brodie、Kate Distin等普遍认为模因的特性至少包含两个层面,即直接复制和间接模仿;各类权威英文词典大多围绕模因的初始定义进行阐释,主要包含3点特性,即携带信息、感染记忆和模仿进化。

模因学研究大致可分为三个发展阶段(表1)。1870年,德国心理学家Ewald Hering率先创造了“die Mneme”(希腊语意为记忆)的概念并将其应用于文化进化研究中。1903年,模因学奠基者Tarde在其著作《模仿律》[4]中,最先阐述了模因学的基本观点,认为在社会起源中的所有相似之处都是多种直接或间接“生成性模仿”的结果。随后,《自私的基因》[3]的问世标志着模因学研究的正式开始。在早期的模因学研究中(尤其是概念界定阶段)出现了与生物基因过度类比的现象,如对遗传、变异等生物学词汇的大量使用,而对模因特有的感染人类思维、进入浅层及深层记忆的能力和过程未有足够的重视。表征一词最初来源于生物学,迪斯汀将其用于解释模因与物质实体之间的关联逻辑,即表征内容(信息)和表征形式。[5]模因以表征形式(即某种可被表述的思维或可被人类直接观察到的物质形态)具现于物质世界,而表征内容是区分不同模因的基础。[6]根据模因表征理论和模因定义共性,将模因界定为:在文化进化中自发适应人类认知和外部环境的一种极小而稳定的记忆片段,具有从潜意识转化为可被人类直接观测到的物质实体的表征能力,在人类思维中传播和进化。

表1 模因学的三个研究阶段Table 1 The three research stages of memetics

2 建筑模因的概念解析

模因具有物质和非物质两种表征形式。曲调、理念、时装、流行语乃至制造工具、建筑艺术和建造方式都是模因的实例[3]。萨林加罗斯首次将模因理论引入建筑学领域。他发展了其导师Alexander Kristoff的“建筑模式”理论,结合模因学原理提出了术语——“建筑模因”[21],将其定义为“特定建筑风格的视觉要素,是建筑形态、几何构型、表面等要素的一种再现”,是“建筑模式极大简化后的信息实体”。这一定义实质上将建筑模因视为一种具有传播和进化能力的、包含建筑形式、空间特性的固定组合,自此开始了真正意义上的建筑模因研究。他认为建筑模因具有简单性、新颖性、实用性、形式性、权威性、宣传性和从众性七个特点,并提出了建筑模因独特的封装机制,以此对现代主义建筑和信息时代的众多建筑模因进行个案分析。基于对模因概念的修正,将从以下三方面完善建筑模因定义。

2.1 固有的建筑信息

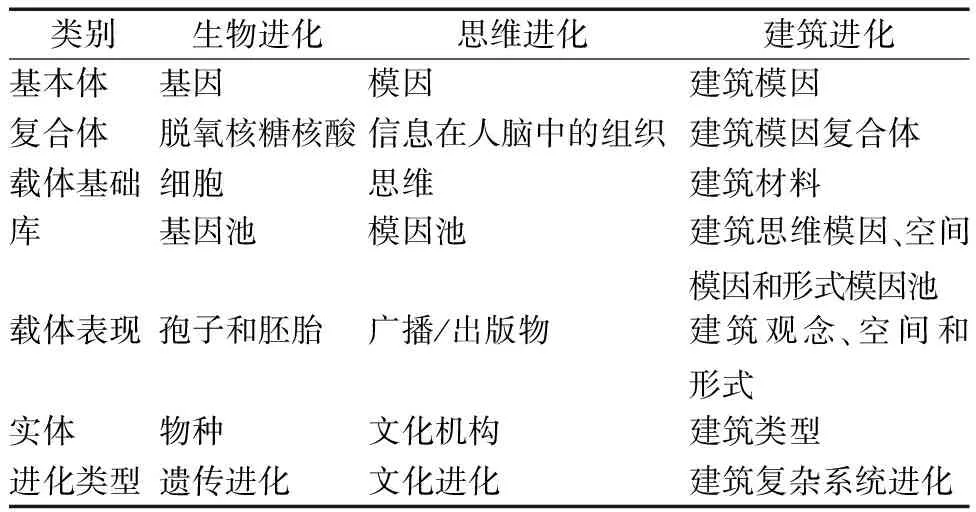

无论是生物族群还是文化领域,进化的核心内容都是信息的复制。模因学认为如同生物的进化以脱氧核糖核酸(DNA)作为载体,文化进化中的复制因子则是模因。建筑作为人类文化的一部分,遵循文化进化的基本规律。在模因学思维下,建筑系统的演化是建筑模因群集涌现的表征和结果。建筑模因首先具有广义模因的一般特征,即在信息传递方面包含了对被拷贝信息的保存方式以及进行信息传递的方式(表2[23])。

表2 生物进化、思维进化及建筑进化的模因学类比Table 2 The memetic analogies of biological evolution, thinking evolution and architectural evolution

建筑模因有别于一般模因的特点在于其特有的表征内容,即其中包含的建筑特征信息。当人通过视觉看到某一风格的建筑时,大脑中出现了“看到这栋建筑(而不是看到其他建筑或物体)”这一生物内在而自然的结果。人无法选择是否要察觉到这栋建筑(带来的信息),也无法有意识地控制在看到建筑时大脑进行的基本活动。建筑模因的“表征内容”与单纯信息的区别在于:其包含了人类由感知器官得到的若干建筑信息,通常包含大小、材质、颜色等基本建筑信息以及建筑组群、空间构成和构件形式等复杂度较高的信息。

2.2 特有的表征能力

表征可以将某个行为和对特定物体或事件的感知联系起来,表征内容是构成模因的基础。建筑模因的表征形式既可以是某种建筑思维或建筑口号,也可以是聚落形态、建筑空间和建筑形式。基于不同的表征形式,可以将某种建筑实体、建筑思维与人类感知到的建筑特征紧密地结合起来。可表达和传递的建筑思维、空间和形式信息构成了建筑模因的“表征内容”,提供了区分建筑模因与其他模因、并对自身分类的依据。

除仅能表征为建筑思维的建筑模因(如建筑口号、标语等)之外,包含空间、形式信息的建筑模因不但有能被复制的物质表征形式,并且具有通过其表征形式的复制而使表征内容得以传递的特性。建筑模因的物质表征形式会在现实世界中引发新的传播过程,如一座标志性建筑的产生是某些建筑模因作用的结果,而其建成则又促进了此类建筑模因的传播。

2.3 传播和进化特性

建筑模因既有确定的可被感知的建筑信息(表征内容),还具有对携带信息进行保存、传播和进化的特性。表征内容是由进行表征的人的认知能力和社会发展程度决定的,其多样性取决于被表征事物的核心信息及其与人类认知水平之间的契合程度。人类个体和社会群体的认知能力都会对建筑模因的传播和复制产生影响,即建筑模因的传播基础是人的个体性与社会性的学习能力的结合。建筑模因表征内容的形成取决于人类对建筑基本信息的表达和认知形式,因此在概念中须要明确描述其“思维感染”和传播能力以及对社会文化适应性的进化能力。

综上,建筑模因的概念中应包含对特有建筑信息属性、建筑信息表征形式以及适应性传播进化的三点核心内涵。据此可将建筑模因定义为:在建筑发展中可观察到的历史痕迹与自然、经济、文化中大量不可预期的影响因素相复合,自发形成的携带思维、空间和形式的建筑信息,以物质或非物质表征形式在人脑中适应性传播进化的极简建筑特征记忆片段。[24]

3 对建筑模因内涵的研究追溯

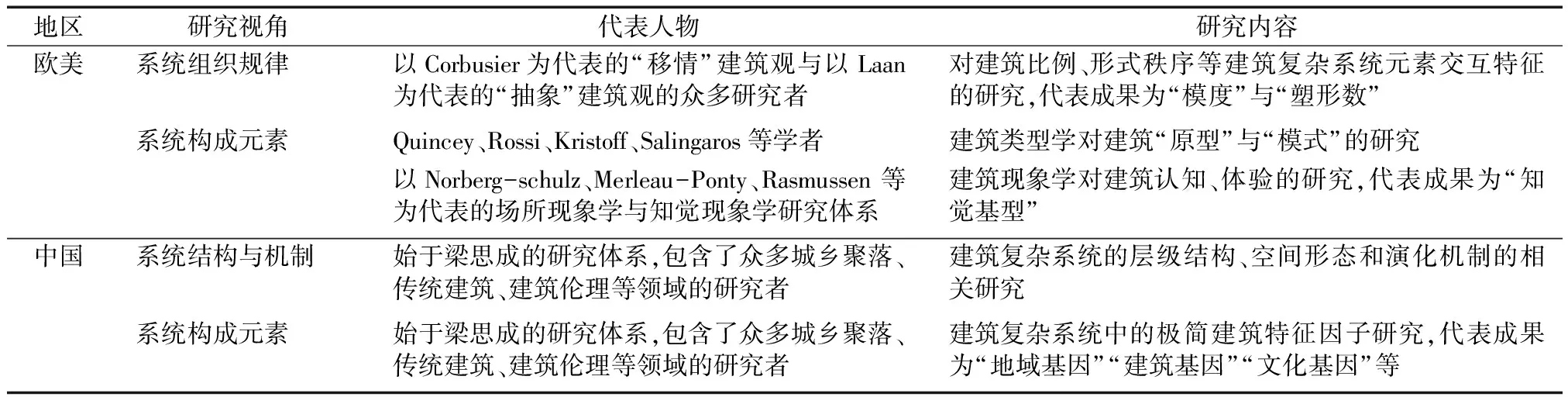

严格意义上的建筑模因研究并非古而有之,而是散布于对建筑本质特征及其传播进化原理的解读和探索中。在建筑模因理论出现前,各国研究者已从不同角度表达了对建筑模因基本内涵的追寻。可将东、西方研究者对建筑模因内涵的探索划分为对建筑复杂系统层级结构和演化机制特征的研究(对应建筑模因的表征内容、表征形式和群体组织规律)以及对建筑极简基本特征因子的研究(对应建筑模因的认知基础和传播进化规律)两部分内容(表3)。

3.1 国外对建筑模因内涵的研究脉络概述

3.1.1对建筑复杂系统秩序的追寻

在西方传统建筑观中,比例被视为建筑学的基础。帕多万将建筑比例定义为一种“厘清建筑物各层级尺寸之间的关系,因而也是这些尺寸所引起的二维和三维形状之间关系的方法”[25]。建筑空间与形式是建筑模因的物质表征形式,以此为研究对象的建筑比例观在建筑学发展中逐渐形成了相应的建筑模因内涵研究体系。西方建筑体系中向来有追寻形式与数的和谐宇宙倾向,其建筑比例观长久以来受到了“移情”和“抽象”两种人类认知流派的影响,形成了相应的两类建筑模因集群。Worringer于1909年首次将“移情”和“抽象”划分为两种对立的艺术范畴。“移情”哲学观又被称为理性主义或自然主义,“不是人的自然化,而是自然的人格化”[26];“抽象”哲学观则源于经验主义理论,认为“科学和艺术是人为的建构物,与自然界相互分离”[27]。现代建筑学的两位杰出人物Corbusier和Laan分别被视为“移情”和“抽象”建筑观的代表人物,两者的标志性成果为《模度》[28]和《塑性数》[29]。“移情”和“抽象”建筑观的哲学基点分别为理性主义和经验主义。其中,“移情”建筑观是一种自然主义,以理性心智为出发点去认识由数学式规律构成的自然,认为艺术中的比例源于自然的数学式和谐;“抽象”建筑观则强调人与自然之间的二元对立,认为科学和艺术是人为的建构物,而非直接来自对自然的模仿。西方对两类建筑观的探索过程,既体现了人类长久以来对建筑(物质)与人类心灵(精神)关联性的思考,也表达了对建筑本质特征(或称设计起点)的追求和渴望。

表3 中、西方建筑学对建筑模因内涵的研究追溯Table 3 The connotation reviews of architectural memes in Chinese and Western architecture

3.1.2对建筑极简特征因子的探索

在建筑发展中存在着许多具有明确内容、被多次复制的建筑特征信息。对建筑模因的无意识探索散布在对建筑本质特征和建筑认知体验的探索过程中。众多建筑理论都极为重视建筑与人类心智、情感、记忆的关联性以及对建筑特征因子(信息片段)的抽离,故属于建筑模因的同源性研究。例如,建筑现象学重视人类对建筑场所的体验认知、对建筑特征的感知和由此产生的“主体间性”[30]。建筑类型学对人类思维中建筑“原型”[31]的研究;建筑伦理学对物质家园与精神家园统一性的研究等。[32]以上建筑理论从侧面反映出“人们对于某种所谓的独特建筑体验的期望促进了某个主体的形成——从历史、哲学和伦理学的角度来讲,这个主体都是难以理解的”[33]。

如建筑现象学承认存在对主体(人类)来说具有共同经验的世界,人类通过“主体间性”先验式地认识客观世界。在认知过程中对客体之物的理解独立于单个主体的主观经验之上,这正是建筑模因得以存在并传播进化的人类认知基础。人类个体具有相似的生物特征、生活经验和理解能力,人与建筑、场所三者之间基于人类感知产生了复杂的时间序列特征。这种时间序列既是人们在不同年代、不同年龄段对某些场所产生的体验和感受,也表现为人们在一天中特定时间段对建筑、颜色、材料、气味和由空间产生的光照和气流引发的感知结果,由此形成了所谓的“日常经验的生活世界”。Norberg-Schulz曾讨论过“知觉基型(perceptual schemata)”[34]的概念,认为这是建筑体验中的基本单元。无论是存在主义现象学还是知觉现象学均将“人”作为理论系统中的主体,通过接收自身生理感官获得的信息去体验建筑。在建筑现象学框架内,所有对场所、建筑的感知和体验行为的基础都是人类的主观感受。建筑现象学与建筑模因理论的分歧在于:虽然建筑模因的传播和进化同样需要人类参与,但其存在和传播能力并非由人类主观决定。建筑模因是一种人脑潜意识中的极简信息片段,人类的感知和认知能力在其进行同化、记忆、表达和传播的进化过程中影响度最高,即建筑模因的存在和传播并不受人类主观性的直接影响。

3.2 国内对建筑模因内涵的研究脉络概述

国内对建筑模因的研究尚处于探索时期,但已有众多研究者从不同角度对其内涵开展了大量的同源性研究。由早期对聚落和建筑可传承特征的识别和分析,逐渐发展为对聚落和建筑基本特征因子的还原、抽离和进化研究。

3.2.1对建筑复杂系统结构和演化特征的追寻

系统理论是我国学术界研究传统聚落和建筑特征的主要切入点,也是开展建筑思维、空间和形式信息关联性研究的方法论。研究者普遍发现中国传统建筑具有完整的层级结构和构成元素的系统特征。建筑特征演化的实质是建筑形式、空间和思维信息的传播和进化结果,故将携带以上建筑信息片段的建筑模因视为建筑复杂系统的适应性主体。基于此,可将传统聚落特征研究分解为建筑复杂系统的层级结构及演化机制两类研究倾向,用以对应建筑模因群体组织结构、群体进化机制的研究内容。

中国传统建筑观在长期发展中,既有象形古字、语义装饰等文化模因的演变,也有天圆地方、左右均齐等建筑思维模因的生成,亦有择中立宫、左右同形的建筑空间和形式模因。早在梁思成时期即对中国传统建筑中的建筑立面、厅堂平面、梁柱和斗栱等典型特征及其演变的复杂现象做出了展开了探索。从这一时期的研究成果中能够清晰地看出中国传统建筑的“有机”结构体系及其整体特征和组成要素的演变现象。[35]自本世纪初,国内建筑界对于对城乡聚落与可传承建筑特征的探索开始呈现多元化倾向。在聚落层级结构方面,研究者对传统聚落的公共空间结构[36]、尺度层级量化[37]、聚落形态测度[38]及空间体系结构[39]等方面进行了探索。在聚落演化机制方面,研究者分别从聚落的时空演化及驱动机制[40]、聚落规模体系的演化路径[41]、空间格局演化机制[42-43]、聚落形态的生成模式[44]等议题展开了研究。以上众多研究成果虽非直接从建筑模因视角对传统聚落和建筑本体开展研究,但与建筑模因集群的连接规则、层级结构和演化机制研究具有较高的同源性。

3.2.2对建筑极简特征因子的探索

建筑模因理论认为:城市、乡村聚落等建筑复杂系统的演化现象是众多携带建筑形式、空间和思维信息的建筑模因集群进行传播、变异和进化的结果。自20世纪末,研究者逐渐倾向以系统论视角将聚落元素分解为各类乡土建筑;乡土建筑以聚落为单位与所处自然、人文环境共同构成建筑复杂系统;众多建筑复杂系统又进一步形成开放的复杂巨系统。[45]传统聚落受到自然环境、地域文化、生产经济、军事行动和民族传统等因素的影响,产生了具有传承和进化特性的特征因子[46],存在于聚落的选址布局[47]、空间形态[48]、景观形态[49]、人文场景[50]及建筑的形制、材料和装饰[51]之中。基于建筑模因的表征类型,可将表现型的建筑模因细分为建筑形式模因和空间模因,将基因型的建筑模因称为建筑思维模因[52],三类建筑模因的进化、传播、变异和进化过程自下而上地促进了建筑复杂系统的整体进化。[53]

另有研究者借鉴生物基因从不同视角提出了“地域基因”“建筑基因”“文化基因”等概念,例如建构特定地区的地域基因库[54]和住居营建评价体系[55];研究乡村聚落形态基因的地域表达[56]、肌理形态特征识别[57]、传承方式[58]和形态转译[59],建构形态基因数据平台[60];应用生物基因分析方法研究建立建筑“基因图谱”[61],研究景观基因胞的生物特征[62],运用地质信息系统等技术手段研究乡村聚落景观基因信息图谱[63];基于木作设计流派的假说提出“算法基因”的概念和量化方法,用以分析中国传统建筑中的特征因子[64-65];基于模因论从不同视角研究藏传佛教建筑[66]和清真寺[67]的特征传承;研究景观基因在乡村聚落地方认同建构中的作用效应[68]和变异机制[69];识别乡村聚落文化遗产的景观基因特征[70]等。

此外还有众多关于建筑现象、建筑风格、地域性建筑、乡村聚落和中国传统建筑特征因子的研究,或基于自组织理论研究聚落特征的更新机制[71]和生成机制[72],均为建筑模因理论提供了较好的研究基础。

4 结束语

4.1 结 论

从模因学发展和模因的概念切入,辨析建筑模因的概念和内涵,追溯国内外建筑模因内涵的同源性研究,探寻建筑模因理论的研究脉络,讨论建筑模因的研究趋势和应用前景。得出了三条研究结论,希望在后续研究中能为城乡聚落、建筑现象、建筑风格等建筑复杂系统的演化研究提供具有显著进化分析优势的系统适应性主体。

1)建筑模因的内涵和定义。现有模因的定义共性包括直接复制、简捷模仿、携带信息、感染记忆和模仿进化,由此重新界定模因的概念。基于代表人物和著作,将模因学的发展划分为初步探索、学科确立和多元应用三个研究阶段。将所得模因概念引入建筑学,从固有的建筑信息、特有的表征能力、传播和进化特性三方面,对萨林加洛斯提出的建筑模因定义进行了修正。

2)国外建筑模因理论的研究脉络。国外建筑模因研究具有对建筑复杂系统秩序特征的追寻、以及对建筑极简特征因子的探索两条研究脉络。其中,建筑复杂系统秩序的研究脉络围绕建筑比例观的延伸,表现为“移情”与“抽象”两种对立的建筑观,并形成了两类相应的建筑模因集群。建筑极简特征因子的研究脉络以对建筑本质特征和建筑认知体验的探索为代表,涉及了建筑现象学、建筑类型学、建筑伦理学等关注“原型”“模式”“符号”“主体”等议题的研究倾向。

3)国内建筑模因理论的研究脉络。国内建筑模因研究有对建筑复杂系统层级结构和演化特征的追寻以及对建筑极简特征因子的探索两条研究脉络。其中对建筑复杂系统结构和演化特征的研究脉络包括对建筑模因集群的层级结构和演化机制研究。建筑极简特征因子的研究脉络包括以系统论视角分解建筑复杂系统并解读其特征传承机制,借鉴生物基因提出“地域基因”“建筑基因”“文化基因”等概念探索中国传统建筑特征因子

4.2 展 望

模因学是一门新兴的源于生物进化论的文化进化学说,建筑模因理论的出现为已有建筑学议题提供了新的思路,在后续研究中可从以下三方面进行探索。

1)建立和完善以建筑模因为适应性主体的建筑复杂系统理论模型,作为重新审视城乡聚落、建筑现象、建筑风格、建筑本体等建筑学基本议题的研究框架。例如,分析在当代具有历史传承特征的建筑现象的传播和进化规则;发现历史上某种建筑设计风格的哲学和建筑学的思想脉络;探寻不同文化的建筑伦理观对建筑空间、形式和建筑观念的影响过程;认知不同自然和人文地域中,聚落、建筑的尺度层级和构造装饰做法的传播规则等等。

2)建立建筑模因的影响因素综合数据库,研究特定时空范围内的建筑复杂系统实例。在各类建筑复杂系统的实际发展中,多种主导性的建筑模因通常会在共时与历时(大致对应系统结构和演变过程)两个层面产生交互作用。因此将单个建筑模因隔离分析具有片面性,须对其所在环境的共时性静态数据和历时性动态数据进行整理分析。抽离建筑模因表征信息,分析建筑思维、空间、形式模因的表征形式及其影响因素,逐步建立各类建筑复杂系统在特定时间段内的强势文化模因和建筑模因的影响因素综合数据库。

3)探索建筑模因的进化模拟技术方法,实现对建筑模因单体、复合体、集群和建筑复杂系统演化机制的分析和模拟。适用于进化分析的遗传算法和建筑模因的适应性进化原理均源自达尔文生物进化逻辑,如能明确建筑模因传播和进化中的自然环境、社会文化和人类需求等外界限制因素,便能以遗传算法模拟其进化过程。在后续研究中可基于建筑模因数据库和计算机遗传算法软件建立一整套包含聚落、建筑的特征分析、进化模拟和适应性设计的建筑模因定量分析体系,便于对各类建筑复杂系统的层级结构和演化现象进行定量分析和模拟。