八十年代师大校园里的先生们(四)

2023-05-18与之

与 之

20 世纪80 年代的北京师范大学图书馆夜景

一

在20 世纪80 年代的师大校园,蓝棣之是富有传奇色彩的独具魅力的老师。

新时期的中国文学界以种种思想论辩拉开了历史的帷幕,“朦胧诗”论争就是其中最具情绪色彩的、可能也是影响时间最长的一场论辩。直到新世纪初年,在香山召开的一次诗歌研讨会上,提及当年论争中的某次人际纠葛,已近退休年龄的当事人还激动不已,情绪激昂地向年轻的与会者倾诉过往的委屈与郁闷。

当年,蓝棣之老师也是在这样的激情氛围中亮相师大讲堂的。我还清清楚楚地记得,那是1985 年秋天的一个夜晚,在日常讲座人气最旺的新一教室,朦胧诗论争的主角、北京大学的谢冕老师应邀出场。那不是一种悠然道来的知识性传授,而是重重压力之下的申述、剖白与呐喊,自始至终都裹挟着一种左冲右突的激愤。踏进教室的那一瞬间,你无须听懂什么道理,就会立即被这样的激情所感染,迅速成为谢老师诗歌命运的同情者。那天晚上,主持讲座的便是师大“中国现代诗歌”课的主讲老师蓝棣之。不过,与谢冕老师情绪激昂的表现有异,蓝棣之老师始终不紧不慢,操一口“四川普通话”,对谢老师的“朦胧诗学案”穿插点染,入乎其内又出乎其外,入则两肋插刀,执火助攻;出则跃身天外,鸟瞰历史经纬,机智透辟,妙趣横生。不得不说,在这里,学者的智慧和诗人的情志兼而有之、相得益彰,散发着一种极其特殊的迷人的风采。

大学三年级,蓝棣之老师为我们开设“中国现代诗歌”选修课。依然是用那种不紧不慢的讲述,对中国现代新诗的史实与文本细细梳理,让一大批的台下学子神魂颠倒。80 年代的师大中文课堂是五彩缤纷的,王富仁老师首重理论思辨,讲述中外文化的演化发展,汪洋恣肆、大气磅礴,以开天辟地之奋勇召唤每一个人紧随其后;童庆炳老师善于在社会生活的丰富案例中提炼理性的判断,是师者循循善诱的典型;任洪渊老师将个人的艺术追求融化进历史的讲述,叙述的是他人的史实,渗透的却是自我的故事。一批更年轻的青年博士教师也是卓尔不群:王一川老师儒雅、温和地讲述他的“审美体验”,郭英德老师的元代文学故事深沉而隽永,还有一位激情四射的文艺学学科的青年博士,在童老师的课堂上教学实习,第一次让我们知道了弗洛伊德理论的震撼。他一边展示心理分析学说的惊艳,一边有节奏地狠狠踢着身后的白色墙壁,最后在那里留下了难以抹除的历史印记。总之,在那个时代,各种形式的激情式表达可能还是主流。与他们相比,蓝老师是平和的,常常在波澜不惊的叙述中谈论现代诗歌艺术,但也不似古典学者的克制和对文献知识的倚重,如王富仁老师那样纵横捭阖的社会历史考察也不是他的兴趣,出现在他口中的主要还是对诗歌的艺术感悟,包括意象、语言、节奏,等等,不过也并不陷入那些技术性的形式论,而是浸透着丰润的情感性的解读和分析。他后来将自己的这种文学阐释方式命名为“症候式批评”,结集为《现代文学经典:症候式分析》出版。其实所谓的“症候式阅读”,本来是法国哲学家、结构主义马克思主义的奠基人阿尔都塞提出的概念,指的是抓住那种被隐藏在作品所表达的明确意图之外的意义。受到精神分析学派影响的阿尔都塞相信,在作者有意识的文字下面一定隐藏了某些不容易被知晓的东西,而这些东西不能简单地通过表面的阅读来了解,而需要利用一种更深层的方法来加以挖掘。

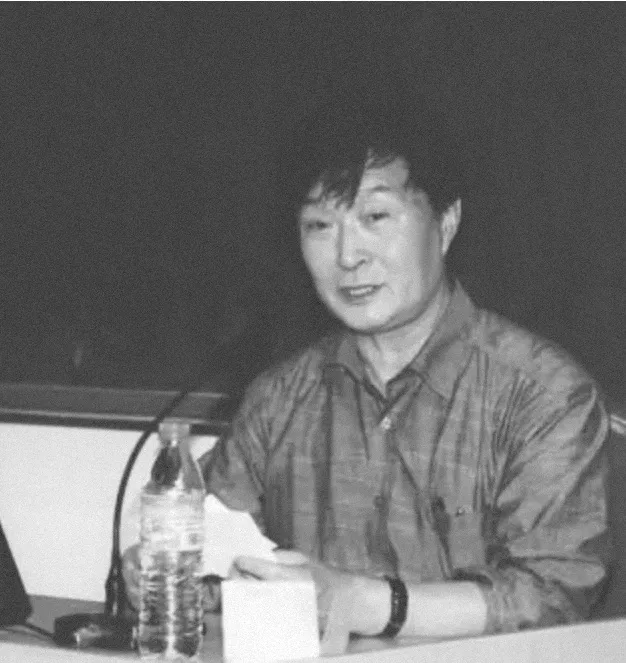

课堂上的蓝棣之老师

阿尔都塞的“症候式阅读”主要还是竭力挖掘文本断裂处、空白处的意识形态内涵——那些被掩盖、被忽略、被扭曲了的意识形态的因素,而这类社会政治内涵却不是蓝老师所感兴趣的东西,讲新诗、讲现代文学经典,他还是集中于探讨人生况味,尤其侧重于开掘人与人之间的各种隐秘情感——夫妻之间的厌弃、远距离的爱慕、男性内心的“洛丽塔情结”,等等。他善于运用锐利的目光洞穿世事人情,又在文学艺术的字里行间发现蛛丝马迹,最后得到出人意料的结论。比如“诗歌史上只有古典主义、浪漫主义和现代主义,根本不存在所谓的‘现实主义潮流’”;比如“新月派就不是浪漫主义,更接近法国的‘巴那斯主义’”;比如“《二月》中的肖涧秋并不真爱陶岚,更不爱文嫂,最让他动心的是年仅七岁的小女孩采莲,只有这位少女才具备了‘魔鬼引诱’的魅力”;比如“《骆驼祥子》《围城》之中所透露的不过是作家对现实家庭与婚姻的失望”,等等。这些结论猛然问世,常常令人瞠目结舌,不敢置信,但细细回想,却又能够觉察出其中所蕴含的真知灼见。蓝老师颇为看重自己的这一套阅读方法,对自己的艺术领悟力也相当自信。一次课余,他不无自得地告诉我们:“应当好好体会一下这类研究的精妙之处,不要被那些雄辩滔滔的社会历史之论所迷惑了,他们的判断只能存世五年,而我的这些研究可以存在二十年而不止!”

“文革”结束后,刚刚进入新时期的思想文化界,深受机械唯物主义的社会历史批评之害,普遍向往“回到文学本身”,蓝老师对诗歌艺术阐发和对文学经典文本的解读显然都是80 年代的学术“新路”,是他超越陈旧方法的得意之作。不过,新时期同样有“新启蒙”的思想建构,有王富仁老师那样宏大磅礴的历史论述,所以蓝老师对自我学术选择的信心也还包含了另外一层含义:在同时代人的学术新潮中,他依然有自己的笃定和确信,他相信文学的艺术自身具有经久不衰的魅力。

二

这份笃定有蓝棣之老师特有的执拗,但却没有多少文人相轻的狭隘。在当时,在热爱现代文学的学生眼中,长于历史文化分析的王富仁老师似乎更多被时代的追光灯所照射,而沉浸于诗歌艺术欣赏和“症候式批评”的蓝棣之老师却相对冷寂,但是这些明显的冷热之别并没有造成那一代学者之间的间隙。1987 年,围绕王富仁老师的鲁迅研究方法论问题,一场论战发生了,关于其研究与马克思主义学术道路的关系,学界传出了不同的声音,而每一个从“文革”时期过来的人,都明白这样的争议之于王富仁老师学术前途的巨大影响。有一天,在蓝老师家中,谈到正在发生的这场论争,他突然严肃起来,神色严峻地说:“王富仁的鲁迅研究是有重要时代价值的,现在一些人的指责既没有什么道理,也相当危险,作为师大的一员,我们是应该站出来写点东西啊。”这番话,说实在我还是有点意外的,因为我们都知道蓝老师并不从事鲁迅研究,对于王富仁老师研究所涉及的一些历史文化问题,他可能也不那么感兴趣。在以往的课堂上,个性鲜明的蓝老师也主要是专注于自己的艺术理念,很少恭维过其他领域的学术成果。今天这一番仗义执言真诚而动人,我一时间也是血脉偾张,暗下决心,打算呼应蓝老师的倡议,立马撰写声援之作。进入90 年代以后,学界论争多多,似乎已成时代常态,少了些当年的紧张和焦虑,或者谁也不那么当一回事儿了。而如蓝老师那样跨越疆域的“袍泽之谊”也在淡漠,即便没有剑拔弩张的公开论战,知识分子圈子里的内在撕裂却在潜滋暗长,每念及此,我都不禁想起1987 年。那个年代,是不是还有一种被称作“学术共同体”的东西在隐约构成?当然,可能它最终也还是未能成型。

课堂下的蓝老师也是这样性格鲜明、立场坚定的人,他真实、坦诚、不加掩饰,常常毫不客气地批评我们的思想和学习。有一段时间,他的居所也是门庭若市,各方诗人墨客纷至沓来,日夜无休。终于,他不愿如王富仁老师一般隐忍妥协了,某天清晨,赫然在大门上贴出大字通告:“本室定于每周一三下午接待访客,其他时间恕不接待。”当天上午,一批不请自来的学生、诗人兴冲冲登门,却悻悻然而返,“蓝棣之告示”不胫而走,传遍学生寝室。在自由闯入老师家门已蔚然成风的80 年代,蓝老师的告示的确引起了一点小小的议论。现在想来,如果没有这段插曲,我们这些放浪任性的学子何以能够领略到应有的“规则”,又何以能够真正触及老师的原则与个性呢?时过境迁,应该是信服胜于抱怨。事实在于,蓝老师的原则和严肃不过是人际关系所应有的“界限”和“尺度”,并不是什么苛刻怪异的癖好,只不过,在师生关系自由无拘、学生们愣头愣脑慢慢放任,而老师也大多宽仁迁就的氛围中,突然有人提醒人与人之间的轸域分寸,稍微有点懵懂而已。

日常中的蓝老师,绝大多数时候都是亲切随和的,乐于与同学们交流。与蓝老师聊天是一件轻松愉快的事,他话题广泛,无论文坛掌故、世事人情还是艺术鉴赏,都说得津津有味,关键时刻常常都有出人意料的发现和结论,他的“症候式分析”早已融化为观察人生、世界以及文学艺术等一切事物的基本态度。不知道从哪一天开始,他突然对“星相学”有了心得,一有机会就拽住我们谈星相,剖析人性和命运,一些女同学被他一番“侦测”以后,尽数大呼小叫,惊为仙人。他又将“星相学”转移到文学研究,剖析贾宝玉、林黛玉、薛宝钗甚至孙悟空、猪八戒和沙僧的星座属性,既诡谲新奇,又醍醐灌顶。90 年代,蓝老师和我见面,特地告诉我说,凤凰卫视邀请他主讲“星相学”。怕我不相信,还送我一册最新文集,扉页的作者介绍明明白白地写着:“蓝棣之,属双子星座。据说双子座的人,喜欢观察,好奇心强,求知欲旺盛,对于不知道的事情,一定会设法了解。”我知道,这就是蓝老师对自己的一点归纳总结。

三

蓝棣之老师从不掩饰自己的内心世界,喜怒哀乐形于色,甚至不惧于表现自己精神深处的忧郁、脆弱和迷茫。在稳重矜持依然是师生交往常态的今天,蓝老师却比较另类,他不时将自己性情的本真暴露于众,让一批年轻的学生触摸到人性的真相和深度,可能这本身也是“言传身教”的重要形式。蓝老师有一双儿女,当时女儿念中学,儿子在念大学,都是他的情感所系,好几次我们在他家,都目睹了一位父亲的温柔和耐心,其细腻动人,着实令人感动。师大住房紧张,好长一段时间蓝老师都只能住在四合院的筒子楼中,一个逼仄的小单间里塞满了他全部的家当、工作和生活,两个孩子只能继续爬着一张学生上下铺。就在我们大学三年级的时候,蓝老师的儿子发生了意外。有好长一段时间,蓝老师都无法从巨大的悲恸中恢复过来。因为蓝老师,我们班的一大批文学人,诗歌人也都同时堕入了前所未有的阴郁时期,大家时时都在留意蓝老师的动向和他的精神情形,为他揪心,为他焦虑。从中,也不知不觉地走过了一道关乎生死的人生关隘。

蓝老师是我走上新诗研究的领路人。因为他的“中国现代诗歌”课,我对新诗史产生了浓厚的兴趣,开始系统阅读相关的作家作品,原本散漫的文学知识有了一个自觉的认知框架,并以此为基础,吸收其他的知识和思想。在这个过程之中,蓝老师的指点和鼓励在许多关键时刻都产生了重要的作用。阅读其他诗歌史著作,我发现象征派的开路人李金发一直缺乏足够的关注,甚至被称作 “诗怪”,问题是,从20 世纪20 年代的象征派到新时期的朦胧诗,这种象征主义的诗歌艺术早已经深入骨髓,理当见怪不怪了,何以还有如此论断?蓝老师对我的疑惑大加赞赏,鼓励我坚持探索、撰文阐述。于是,我搜寻文献,苦读“怪诗”,终于觉得有了自己的答案。我一方面将誊抄的文稿面呈蓝老师讨教,一方面又按捺不住“发现”的激动,冒冒失失地将底稿直接投寄给《中国现代文学研究丛刊》(以下简称《丛刊》)。这是我从图书馆期刊阅览室读到的杂志,发现它专门刊登我关注的现代文学的文章,就记录下了编辑部地址。过了一段时间,并没有杂志的消息,却被蓝老师找过去表扬了一番。蓝老师说:“文章写得不错,我帮忙推荐给学术期刊吧!”我吓了一跳,心想:“完了,我擅自投稿给《丛刊》的事情也没有给老师汇报,这一回两边撞车了,肯定不好交代。”就支支吾吾表示打算自己去投稿试试。蓝老师还是坚持己见,继续好言相劝:“自己投,那可能两年都没有消息哦!”蓝老师的坚持让我更加紧张,生怕他知道了我的莽撞和冒失,更发现我缺少在写作上精益求精的精神。那一天究竟是怎么从蓝老师的坚持下脱身的我已经记不清楚了,倒是一年多以后,这篇文章被《丛刊》刊登了,而蓝老师似乎也完全忘了这个细节,在校园里碰到我还热情夸奖呢!

蓝棣之:《现代文学经典:症候式分析》《现代诗的情感与形式》

也是在学习新诗史的过程中,我对穆旦的新诗产生了极大的热情,用了差不多整整一年的时间来阅读相关的作品和历史文献,最终以穆旦研究作为我本科毕业论文的题目,而指导教师也是蓝老师。在当时,穆旦研究才刚刚起步,远远没有今天如此热门。出于对中国新诗发展史某些症结的不满,穆旦成了我诗歌理想的寄托人,我几乎在对他的描述中用上了所有的热情和赞美。其中的勇气自然也来自蓝老师的鼓励,虽然他并不一定认可我的那些溢美之词。汲取了李金发论文的教训,这一篇论文我格外用心,反复打磨,多次请蓝老师提出意见。不过毕业季到了,每个人都陷入了社会性的迷茫和不安之中,最后一次向蓝老师讨教论文修改的时候,蓝老师只是扫了一眼,叹了口气说:“唉,学术研究之外,还有更大的社会关怀啊,将更多的学术时间留到毕业以后吧!”这话出自一向强调“文学自身”的蓝老师真的是罕见的。然而,在告别20 世纪80 年代的那个燥热的初夏,我们谁都觉得这样的结论是那么的不容置疑、理所当然。