窦融:经略河西

2023-05-18焦天然

更始二年(24)的张掖郡,刚被隗嚣军队劫掠,百姓流离失所,军备废弛,汉王朝百多年建立起的西北防线濒临瓦解。在这一年,一队兵马自长安辚辚而来,为首的是新获封的张掖属国都尉窦融,由此,河西地区开启了长达十余年的窦融统治时期。

窦融,字周公,扶风平陵(今陕西省咸阳市西北)人。他的七世祖窦广国是汉文帝窦皇后的弟弟,封为章武侯。

史书对窦融的早年经历记载得非常简略。窦融居摄元年(6)为强弩将军司马,强弩将军即明义侯王俊。《后汉书》本传言窦融“东击翟义,还攻槐里,以军功封建武男”[2]。翟义为汉丞相翟方进之子,王莽居摄,翟义时为东郡太守,聚众十万起兵讨莽,后兵败被杀。“槐里”是指居摄二年(7)槐里人赵明(一称赵朋)、霍鸿等在三辅起兵响应翟义。赵明、霍鸿自称将军,攻击官府,斩杀官吏,当时长安空虚,遂进攻长安,队伍发展到十余万人,沿途纵火,火光映红未央宫前殿。虎牙将军王邑破翟义还军,与虎贲将军王极等合军击赵明、霍鸿,窦融即在此战随军。居摄三年(8)二月,义军被击灭后,王莽在未央宫白虎殿置酒劳军,核定功劳,按照周制五等爵封赏功臣。五等爵,即公、侯、伯、子、男五级。此次共封爵三百九十五人,窦融名列其中,被封为建武男[3]。

窦融的妹妹是大司空王邑的妾室,王邑为王莽从弟,被王莽引为心腹。因着这层关系,窦融一家徙居长安,《后汉书》本传言其“出入贵戚,连结闾里豪杰,以任侠为名”[4]。窦融可能就这样在长安居住了十余年,经历了始建国元年(9)王莽践祚时将长安改名为“常安”[5]。

直至地皇三年(22)王莽派太师王匡前往镇压“青、徐贼”,窦融为助军,随军东征。此处“青、徐贼”,就是樊崇所率义军,樊崇起兵于莒,初有百余人,一岁间至万余人,逄安、徐宣、谢禄、杨音等各起兵追随樊崇,合数万人,转战青、徐、兖、豫各州,“所过虏掠”[6]。因听闻太师王匡与更始将军廉丹来讨,为了和官军作出区分,樊崇便下令士兵将眉毛染红,号称“赤眉”。王匡与廉丹合兵十余万,东出都门外时,天降大雨,似乎昭示着此次出征的不顺利。官军风纪败坏,沿途劫掠,百姓哀嚎:“宁逢赤眉,不逢太师!太师尚可,更始杀我!”王匡、廉丹率部与樊崇军交战,官军大败,廉丹战死,王匡溃逃,窦融当也在此中。

地皇四年(23),刘秀率军攻下昆阳、郾、定陵,王莽惊惧,派遣大司空王邑与司徒王寻发众郡兵百万,其中甲士四十二万,号称“虎牙五威兵”,平定山东。窦融便随从王邑前往征讨更始政权。王莽征召了天下明晓兵法者六十三家数百人作为军吏,选练武卫,招募猛士,又倾尽府库,让王邑率军携带大量珍宝猛兽,希望以此助长威势,震慑山东。各州郡集结向洛阳进发的部队旌旗千里,络绎不绝。这是新朝最后一次大规模军事行动,史书称“车甲士马之盛,自古出师未尝有也”[7]。但恢宏壮观的军队并未给王莽带来期望中的胜利,王邑、王寻与严尤、陈茂合兵围昆阳,列营数百,旗帜蔽野。王邑深恨当初未能生擒翟义,放言:“百万之师,所过当灭,今属此城,喋血而进,前歌后舞,顾不快邪!”意欲屠城。此时昆阳城中只有八九千人,于是更始守军王凤等请降,而受降便不能屠城,所以请降被王邑拒绝了。昆阳被围前夕,刘秀连夜率十三人纵马出城,六月率领从郾、定陵所征调的部队回援昆阳。刘秀奋战,挑选敢死者三千人从昆阳城西沿护城河直冲王邑、王寻军中垒。王邑、王寻亲自率万余人列阵单独迎战,并命令诸营按兵不动。未想到两军交战后官军失利,大部队没有接到命令不敢擅自出兵救援,于是官军阵地动摇,更始军趁势猛烈攻击,在阵前斩杀王寻。昆阳城守军击鼓而出,里应外合。王邑溃逃,官军大乱,逃兵相互践踏而死,百余里间尸体遍地。其时狂风骤起,雷雨交加,官军所携虎豹猛兽瑟瑟发抖,士卒万余人溺死在暴涨的滍水中。王邑独与从常安带来的骑兵数千人逃回洛阳,窦融应裹挟其中。

王邑兵败回常安后,官军接连败退,更始军长驱直入。邓晔与于匡率百余人起兵于南乡,得武关及守备兵众数千,自称辅汉左将军,开武关门迎汉。

更始丞相司直李松率二千余人到达湖县,与邓晔合兵进攻京师仓,未能攻克,遂引军至华阴。新莽政权覆灭在即,此时王邑向王莽举荐了窦融,窦融被封为波水将军,获赐黄金千斤,引兵至新丰。李松重新布置军力,以弘农掾王宪为校尉,率领数百人北渡渭水,入左冯翊界,向北至频阳,所过之处望风而降;又派遣偏将军韩臣等从西边小路挺进新丰。窦融在新丰率军迎击韩臣,此战窦融依旧没有获胜,窦融军败退,被韩臣等一路追奔至长门宫。

九月一日,常安宣平门被攻破,王邑与王林、王巡等分别将兵据守未央宫北门。王邑率军日夜奋战,士兵死伤将尽。九月三日,王邑奔回宫中,在渐台见其子侍中王睦正脱下官服准备逃走,王邑呵斥王睦令其放弃逃亡,父子同心共护王莽,终在弓箭射尽后战死在肉搏中。窦融在新丰战败后逃回常安,我们不知道他是否参加了未央宫最后的战斗,但因为他的妹妹与王邑的关系,窦融至少应该在未央宫之战前都没有背叛新朝,当然他也没有像王邑那样为新朝战死,而是在王莽死后率军投降了更始政权。《后汉书》本传记载:“莽败,融以军降更始大司马赵萌。”[8]

更始政权入长安(更始政权复将常安改回长安)后,封赏功臣,以赵萌为右大司马,李松为丞相,二人共同秉政。赵萌的女儿是更始帝刘玄的夫人,更始帝日夜在后宫欢宴,将政务委托给赵萌,于是赵萌大权在握。窦融投降后,被赵萌任用为校尉,赵萌非常器重窦融,又举荐窦融出任巨鹿(今河北省平乡县)太守。

此时更始政权形势大好,史书称:“更始西都,四方响应,天下喁喁,谓之太平。”[9]但窦融不这样认为,他觉得更始政权刚刚建立,东方尚不稳固,不愿出关到巨鹿赴任,又考虑到他的高祖父曾为张掖太守,从祖父任护羌校尉,从弟为武威太守,几代人都在河西经营,熟悉河西的风物习俗,便对兄弟们说:“天下安危未可知,河西殷富,带河为固,张掖属国精兵万骑,一旦缓急,杜绝河津,足以自守,此遗种处也。”[10]河西殷实富饶,倚靠黄河为屏障,张掖属国有精兵万骑,一旦局势急迫,只要封锁黄河渡口,就足以自保,是可以安家立命的宝地。兄弟们都赞同窦融的观点。于是,窦融去请求赵萌,推辞掉巨鹿太守一职,谋图出镇河西。赵萌替窦融向更始帝进言,窦融被改授张掖属国都尉。窦融非常高兴,立即携家眷西行赴任。窦融到河西后,史书称其“抚结雄杰,怀辑羌虏,甚得其欢心,河西翕然归之”[11]。

河西,号称“天下要冲,国家藩卫”[12],是通往西域的交通要道,也是汉、匈奴、羌等民族杂居之地。在刘邦建立汉朝之后大约七十年的时间里,汉王朝致力于巩固中原统治,对外被迫采取守势,匈奴不时入侵边郡,甚至长驱直入京畿。

武帝初年,西域与汉朝为匈奴所间隔。正如《史记·大宛列传》所言:“匈奴右方居盐泽以东,至陇西长城,南接羌,鬲汉道焉。”[13]汉武帝发兵与匈奴进行多次战争,《汉书·武帝纪》记载,元朔二年(公元前127)春,“匈奴入上谷、渔阳、杀略吏民千余人。(武帝)遣将军卫青、李息出云中,至高阙,遂西至符离,获首虏数千级。收河南地,置朔方、五原郡”[14]。此事在《史记·匈奴列传》中也有记述:“卫青复出云中以西至陇西,击胡之楼烦、白羊王于河南,得胡首虏数千,牛羊百余万。于是汉遂取河南地,筑朔方,复缮故秦时蒙恬所为塞,因河为固。”[15]卫青收复“河南地”,将汉朝的西北边界恢复到秦朝的规模,黄河以北的防御阵地被重新夺回,以此为基础,汉朝对匈奴由守势转为攻势。

大约元朔三年(公元前126)张骞出使西域归来,向武帝汇报了西域的地理环境和诸国情况。元狩二年(公元前121)活动于河西走廊的匈奴浑邪王率众降汉,武帝以其地为酒泉郡。元狩四年(公元前119)之后,“匈奴远遁,而幕南无王庭。汉度河自朔方以西至令居,往往通渠置田,官吏卒五六万人,稍蚕食,地接匈奴以北”[16]。汉王朝在黄河西岸自朔方到令居一线进行屯戍活动,修亭鄣,筑烽燧。元鼎六年(公元前111),武帝派遣浮沮将军公孙贺率一万五千骑出九原二千余里,匈河将军赵破奴率万余骑出令居数千里,皆不见虏而还。随后,武帝分酒泉地置张掖、敦煌郡,并“徙民以实之”[17]。元封三年(公元前108)武帝遣赵破奴、王恢攻破楼兰、姑师,举兵威以困乌孙、大宛等国,将亭鄣从酒泉向西修筑至玉门关。张骞第二次从西域出使归来,建立了汉与西域各国的联系,史载“使者相望于道……汉率一岁中使多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而反”[18]。太初元年(公元前104)至太初四年(公元前101),汉征伐大宛,由张掖筑塞至居延泽、由休屠筑塞至休屠泽,并在轮台屯田。太初至征和年间汉继续对匈奴开战,天汉初年(公元前100—公元前99)由敦煌西筑亭隧至盐泽。征和三年(公元前90)李广利败降匈奴,武帝在河西发动的战争暂时结束。汉代的西北边境由此稳固,正如赵充国所言:“窃见北边自敦煌至辽东万一千五百余里,乘塞列隧有吏卒数千人,虏数大众攻之而不能害。”[19]

汉昭帝末年,匈奴击乌孙,乌孙向汉求救,宣帝本始二年(公元前72)霍光辅政,汉发五路大军共计十六万兵力击匈奴,“匈奴闻汉兵大出,老弱奔走,驱畜产远遁逃”,经此役,“匈奴民众死伤而去者,及畜产远移死亡不可胜数。于是匈奴遂衰耗”[20]。

地节二年(公元前68)宣帝亲政后继续经营河西,设武威郡,又于渠犁置三校尉屯田。地节三年(公元前67)由媪围筑塞至揟次。神爵二年(公元前60),匈奴逐日王来降,遂设西域都护府,郑吉为都护,治乌垒城,镇抚西域诸国,汉烽燧由此从连城修筑至乌垒城。匈奴势力被逐出西域,史称“僮仆都尉由此罢,匈奴益弱,不得近西域”[21],“汉之号令班西域矣,始自张骞而成于郑吉”[22]。五凤二年(公元前56)呼遬累单于率众五万余人降汉。甘露二年(公元前52),呼韩邪单于亦率众降汉,郅支单于则率部向西远徙坚昆。至此,《汉书·宣帝纪》方写下了“匈奴遂定”四字[23]。

敦煌、酒泉、张掖、武威、金城皆为边郡,紧邻外族,经常有领地变动或接纳降民,故在郡县制体系之外,边郡另设道、属国等与县同级的特殊行政区划。窦融获封的“张掖属国都尉”即为边郡特有之职官。都尉之制始于秦代,秦有郡尉,汉承秦制,景帝中元二年(公元前148)更名为都尉,秩比二千石。都尉辅助太守分管军事,或者说一郡的具体军务皆由都尉执掌。汉代内郡一般设一都尉,边郡防御武备任务重大,加之地广人稀,故将一郡划分为若干区域,设复数都尉统领,称为部都尉。以张掖郡为例,有居延、肩水两个部都尉。每个部都尉下辖若干候官,候官下有部,部下有隧[25]。属国都尉的设置始于汉武帝,《汉书·武帝纪》记载:“匈奴昆邪王杀休屠王,并将其众合四万余人来降,置五属国以处之。”颜师古注曰:“言属国者,存其国号而属汉朝,故曰属国。”[26]属国通常设置在边郡,用来安置归附的少数民族,由属国都尉管辖。张掖属国位于张掖郡南部的黑河上游一带。

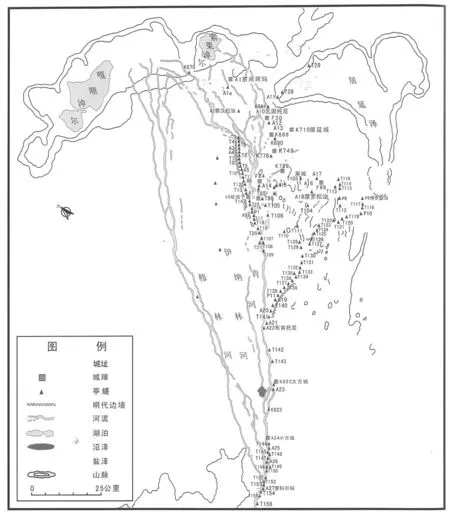

内蒙古自治区额济纳河流域汉代亭障分布图[24]

窦融来到张掖郡,看到的不是宣帝以来的安宁局面。王莽的官制改革和地名改易波及广泛,从中央到地方郡县无不深受影响,张掖郡被改名为设屏,武威郡改名为张掖,酒泉郡改名为辅平,敦煌郡改名为敦德。频繁的地名更易致使天下扰动。史载:“其后,岁复变更,一郡至五易名,而还复其故。吏民不能纪,每下诏书,辄系其故名。”[27]此时,汉匈战事复起,匈奴各部入塞寇盗,杀雁门、朔方太守、都尉,掠夺百姓畜产不可胜数。王莽“怙府库之富欲立威,乃拜十二部将率,发郡国勇士,武库精兵,各有所屯守,转委输于边。议满三十万众,赍三百日粮,同时十道并出,穷追匈奴”[28],此举大为加重了百姓的负担,大军集结在边郡,吏士放纵,而内郡愁于征发,百姓纷纷抛弃城郭流亡为盗贼。《汉书·匈奴传》写道:“北边自宣帝以来,数世不见烟火之警,人民炽盛,牛马布野。及莽挠乱匈奴,与之构难,边民死亡系获,又十二部兵久屯而不出,吏士罢弊,数年之间,北边虚空,野有暴骨矣。”[29]

窦融到河西后首先安抚各方势力,结交联合了酒泉太守梁统、金城太守厍钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等地方长官。面对天下群雄并起的时局,窦融与梁统等谋划说:“现在天下扰乱,鹿死谁手尚未可知,河西孤悬斗绝在羌与匈奴之间,如果不同心勠力,就不能自保,权力均衡分散,又缺乏统一领导。应该推举一人为大将军,共同保全五郡,静观局势变化。”一番谦让之后,众人认为窦融家族世代在河西为官,人心所向,一致推举窦融“行河西五郡大将军事”。当然也存在反对的声音,武威太守马期、张掖太守任仲对窦融不满,但“孤立无党”,便解印绶离去。于是,作出如下人事调整:以梁统为武威太守、史苞为张掖太守、竺曾为酒泉太守、辛肜为敦煌太守、厍钧为金城太守。窦融居张掖属国,领属国都尉之职如故,设置从事监察五郡。根据《后汉书》本传记载,窦融为“行河西五郡大将军事”,“行某某事”在汉代指官职的暂代,即官缺代补,或者本官外出时暂由他官兼摄其事。汉简记载则直言“领河西五郡大将军、张掖属国都尉”,“领”为汉代官制习语,指官员已有主职,又领他官之职。在张掖郡的官文书中,窦融办公之所称“大将军莫府”,如居延新简EPF22:425“大将军莫府守府书曰:具言吏当食奉者,秩别、人名、数。谨移尉,以……”[30]中的“莫府”,通“幕府”,将军征行无常处,治所以幕帐言之。

河西民俗质朴,窦融施政亦宽和,于是官民亲睦,晏然富殖。边郡民风剽悍,如司马相如所写:“夫边郡之士,闻烽举燧燔,皆摄弓而弛,荷兵而走,流汗相属,唯恐居后,触白刃,冒流矢,义不反顾,计不旋踵,人怀怒心,如报私仇。”[31]窦融“修兵马,习战射,明烽燧之警”[32],习射备战,提高军队战斗力,又修缮了居延一线城、塞、鄣、坞、亭、燧等各种边防工事。当匈奴与羌胡进犯时,窦融亲自带兵驰援,不失期契,每每很快就能破敌。其后匈奴被创,减少了侵扰,保塞羌胡皆震服亲附,安定、北地、上郡诸地逃避战乱饥荒的流民不断归附河西。

居延甲渠候官遗址出土了“建武三年四月居延吏奉谷名籍”册书:

建武三年四月丁巳朔辛巳,领河西五郡大将军、张掖属国都尉融,移张掖居延都尉,今为

都尉以下奉各如差。司马、千人、候、仓长、丞、塞尉职间,都 尉以便宜财予。从史、田吏。如律令。

EPF22:70

六月壬申,守张掖居延都尉旷、丞崇告司马、千人官谓官县:写移书到,如大将军

莫府书律令。 掾阳、守属恭、书佐丰。 EPF22:71A

已雠。 EPF22:71B

居延都尉 奉谷月六十石

EPF22:72

居延都尉丞 奉谷月卅石

EPF22:73

居延令 奉谷月卅石

EPF22:74

居延丞 奉谷月十五石

EPF22:75

居延左右尉 奉谷月十五石

EPF22:76

· 右以祖脱谷给,岁竟,壹移计。

EPF22:77

居延城司马、千人、候、仓长、丞、塞尉 EPF22:78

·右职间,都尉以便宜予,从史令田。 EPF22:79

此册书共有十简,是窦融所下关于居延都尉府官吏俸谷标准的指令。文书由窦融大将军幕府下达,居延都尉府转发。值得注意的是,汉代公文常用语“如律令”,此文书已改为“如大将军莫府书律令”,体现了窦融这道命令的法律效力。

在窦融经略河西时,更始政权刘玄无能,诸将暴虐。史载:“更始诸将从横暴虐,所至虏掠,百姓失望,无所依戴。”[34]新政权很快被葬送,天下再度土崩瓦解。《后汉书·光武帝纪》记载:“是时长安政乱,四方背叛。梁王刘永擅命睢阳,公孙述称王巴蜀,李宪自立为淮南王,秦丰自号楚黎王,张步起琅邪,董宪起东海,延岑起汉中,田戎起夷陵,并置将帅,侵略郡县。”[35]赤眉大军入关,另立刘盆子为帝,扫荡关中。刘縯、刘秀兄弟出自舂陵宗室,初随更始起兵,刘縯为刘玄所杀,刘秀北上平定王郎后,以河北为根据地,逐渐脱离更始政权。更始三年(25),刘秀率军南下,直指洛阳,众将一路劝进,行至鄗,遂即皇帝位,改元建武,十月,定都洛阳。

窦融等人想归顺刘秀,但河西远隔,难以联系。隗嚣出身陇右大族,初归顺更始帝刘玄,入长安获封右将军,因告发同族隗崔、隗义谋反,受封御史大夫,位列三公,赤眉军入关后,逃亡回到天水故地,自称西州上将军。建武二年(26),刘秀派遣大司徒邓禹西击赤眉,邓禹裨将冯愔反叛,西向天水,隗嚣在高平击败冯愔叛军,邓禹承制遣使持节命隗嚣为“西州大将军,得专制凉州、朔方事”,隗嚣受封后乃上书诣京师,归附东汉。西州地处河西与洛阳之间,窦融便通过隗嚣受东汉正朔,隗嚣也向窦融等人赐将军印绶,河西由此改行建武年号。通过出土简牍,我们可以直观地看到河西地区所奉正朔。居延新简EPF22:483 中记载“新始建国地皇上戊亖年(23)十一月丁丑朔甲午〼”,表明在当年十月张掖郡仍行新莽年号,简文中“亖”,是新莽时期“四”字的改写。随即,隗嚣“分遣诸将徇陇西、武都、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌,皆下之”[36]。居延新简EPF22:423“复汉元年(23)十一月戊辰”,用隗嚣政权复汉年号,当正处于隗嚣寇掠河西之时。从居延新简EPT43:62“更始二年(24)正月丙午朔戊午”、EPF22:337“更始三年(25)十一月己卯”可知,窦融至河西后,即改用更始年号。赤眉立刘盆子,杀更始帝,河西改用刘盆子建世年号,居延新简中有若干枚简纪年为建世二年(26),如EPF22:277“建世二年正月甲子朔癸酉”、EPF22:292“建世二年三月甲子”。至建武三年(27)年初,河西改用建武年号,居延汉简457·5“建武三年二月”[37]、居延新简EPF22:80“建武三年三月丁亥朔己丑”,可证其事。

史载隗嚣“外顺人望,内怀异心”,即表面尊奉刘秀以顺应民心,却暗怀不臣之心,隗嚣派遣辩士张玄来到河西游说,言:

更始事业已成,寻复亡灭,此一姓不再兴之效。今即有所主,便相系属,一旦拘制,自令失柄,后有危殆,虽悔无及。今豪杰竞逐,雌雄未决,当各据其土宇,与陇、蜀合从,高可为六国,下不失尉佗。[38]

张玄先说汉室姓刘,刘玄也姓刘,更始政权已经建立又转瞬覆灭,这是“一姓不再兴”的体现。如果尊奉主君,便隶属于人,一旦受到限制,失去权柄,后来随着主君覆灭,即使懊悔也来不及了。隗嚣和窦融都曾尊奉更始,隗嚣前往长安几乎丧生,窦融转赴河西才得以安身。暗含的意思是更始如此,同样姓刘的刘秀也会重蹈覆辙。张玄接下来说现在天下豪杰竞争,胜负未分,理应各自据守,河西与陇(隗嚣)、蜀(公孙述)结盟,运气好的话则可成战国时期六国合纵之势,运气不好不妨当赵佗自立为王。赵佗在陈胜起义时为南海尉,故称尉佗,汉朝建立后赵佗仍割据南越,为南越王。张玄原话中的“雌雄”,按照《后汉书》李贤的注解,当用了项羽对刘邦说“愿与沛公决雌雄”的典故,“合纵”说法源于战国,苏秦游说六国诸侯联合抗秦称为“合纵”。《韩非子·五蠹》言:“从者,合众弱以攻一强也;而衡者,事一强以攻众弱也。”张玄劝说窦融与隗嚣结盟对抗刘秀,成功了便可分割天下,不成功也不失为一方诸侯。这里还要说明一下,“一姓不再兴”是公孙述的主张。公孙述字子阳,扶风茂陵人,公孙述起兵时诈称汉使者从东方来,任命自己为辅汉将军、蜀郡太守兼益州牧。及更始遣军徇蜀、汉,公孙述倚仗地势险峻、人心归附,在绵竹击退更始军,自立为蜀王,定都成都,继而称帝,割据益州。公孙述称帝利用了谶纬,史载:“述亦好为符命鬼神瑞应之事,妄引谶记。以为孔子作春秋,为赤制而断十二公,明汉至平帝十二代,历数尽也,一姓不得再受命。”[39]这是说汉朝视孔子为圣人,把《春秋》作为典范,《春秋》记述鲁国十二公,而汉朝到汉平帝正好十二帝,与《春秋》对应,故汉朝气数已尽,不再受天命眷顾。隗嚣曾在刘秀与公孙述之间犹豫,最终倒向公孙述,遣使称臣,自然赞同公孙述的说法,并用来劝说窦融。

窦融于是召集河西豪杰和诸郡太守计议,其中智者皆曰:

汉承尧运,历数延长。今皇帝姓号见于图书,自前世博物道术之士谷子云、夏贺良等,建明汉有再受命之符,言之久矣,故刘子骏改易名字,冀应其占。及莽末,道士西门君惠言刘秀当为天子,遂谋立子骏。事觉被杀,出谓百姓观者曰:“刘秀真汝主也。”皆近事暴著,智者所共见也。除言天命,且以人事论之:今称帝者数人,而洛阳土地最广,甲兵最强,号令最明。观符命而察人事,它姓殆未能当也。[40]

智者首先驳斥了“一姓不再兴”的说法。所谓“汉承尧运”出自五德终始说。五德终始说被认为由阴阳家邹衍所创,五德终始说以五行为基础,所谓“五德转移,治各有宜”,是根据统治者的“德”解释天命的转移,即将王朝更替与五德循环对应,王朝开创者需找到自己的德,并以相应的统治方式施政。五德终始说在汉代经历了复杂的变化,其中公羊家利用《左传》提出刘氏出于陶唐,即“汉家尧后”的说法:按照谶纬,伏羲为木德,黄帝为土德,少昊为金德,颛顼为水德,尧为火德,舜为土德,夏为金德,商为水德,周为木德,秦为金德,汉承尧为火德。刘歆《世经》则言太昊为木德;木生火,炎帝为火德;火生土,黄帝为土德;土生金,少昊为金德;金生水,颛顼为水德;水生木,帝喾为木德;木生火,唐尧为火德;火生土,虞舜为土德;土生金,夏禹为金德;金生水,商汤为水德;水生木,周武王为木德;木生火,汉高祖刘邦为火德[41]。所以,汉朝作为尧帝之后应当效法尧道治理天下,事实上之后光武帝刘秀也确实这样做了,东汉拨乱反正,用尧道否定王莽效法周公的政治路线,此为后话。

“今皇帝姓号见于图书”是指《河图赤伏符》里有一句谶语:“刘秀发兵捕不道,四夷云集龙斗野,四七之际火为主。”谷子云指谷永,汉成帝时为太中大夫,善言灾异,曾上书曰:“陛下承八世之功业,当阳数之标季,涉三七之节纪。”[42]夏贺良为汉哀帝时待诏,建平二年(公元前5)六月丁太后驾崩,夏贺良等建言“汉家历运中衰,当再受命,宜改元易号”[43],哀帝遂改建平二年为太初元年,号曰“陈圣刘太平皇帝”,计时漏刻从一百度改为一百二十度,大赦天下。哀帝本希望改元易号能为海内获福,改后却没有嘉应,于是八月哀帝复下诏除赦令外前诏皆蠲除,夏贺良等人因“反道惑众”被处死,不到两个月的改元易号由此结束。刘子骏指刘歆,刘歆在哀帝建平元年(公元前6)改名秀,字颖叔,刘歆的改名恐怕不是为了应谶,而是因为新继位的哀帝名刘欣,为避帝讳故改名。《东观汉记》记载了一则轶事,王莽时刘秀与兄长刘縯、姐夫邓晨、穰人蔡少公闲聊。蔡少公说:“谶言刘秀当为天子,或曰是国师刘子骏(刘歆)也。”刘秀开玩笑说:“何知非仆耶?”在座之人都大笑。从众人的反应来看,刘秀说“怎么知道不是我呢”,这句话是好笑的。地皇四年(23)卫将军王涉素养道士西门君惠,君惠好天文谶记,对王涉说:“星孛扫宫室,刘氏当复兴,国师公姓名是也。”王涉相信了,就和大司马董忠多次去国师殿中,劝刘歆发动政变,取代王莽,此事记载见《汉书·王莽传》[44],所以《河图赤伏符》中“刘秀发兵捕不道”在当时人的认知中指的就是国师刘歆,直到东汉建立之后,谶纬所言“刘秀”方改指光武帝。智者又说现在称帝的几个人中,洛阳即刘秀政权“土地最广,甲兵最强,号令最明”,上观符命,下察人事,天下还要姓刘,其他姓氏的人恐怕不能承当。

虽然这番话《后汉书》的叙述中用了“智者皆曰”,但核心的观点当出自班彪。在更始政权覆灭、三辅大乱时,班彪避难天水,投奔隗嚣。隗嚣问班彪:“从前周朝灭亡,战国并争,天下分裂,数代之后才统一。合纵连横的故事会在现今重演吗?承运迭兴,在于一人吗?”班彪对答:“周的兴亡与汉代不同。周朝采用五等爵制,诸侯把持自己的封国,本根衰弱,而枝叶强大,所以末期有合纵连横的事,是形势造成的。汉承秦制,改立郡县,君王有独裁的威严,臣子没有积累百年的权柄。到了成帝,王凤、王商等外戚辅政,哀帝、平帝在位时间短,成、哀、平三帝均无子嗣,所以王氏把持政权,窃号篡位。危机自上起,没有伤害到百姓,所以王莽继位后,天下之人没有不伸头叹息的。十余年间,中外骚动,远近俱发,假借名号之人风起云涌,都不约而同地自称是刘氏。现今割据州郡的雄杰都没有战国七雄那样世代积累的资本,而百姓们讴歌称颂,仍旧在怀念汉朝的德行。”隗嚣说:“你分析周、汉的形势还不错,但看到愚民习惯于刘姓的统治,就说汉家会复兴,见解有疏漏。从前秦失其鹿,刘邦追逐并捕获了,难道那时也人心思汉吗?”班彪与隗嚣的对话不欢而散,又感伤时事艰难,于是写了《王命论》,阐述“汉德承尧,有灵命之符”[45]。《王命论》被记载在《汉书·叙传》中,其中有“刘氏承尧之祚,氏族之世,著乎《春秋》。唐据火德,而汉绍之”之语[46]。但隗嚣终究不听从班彪的意见,于是班彪避祸河西,窦融任命班彪为从事,礼遇有加,以师友之道待之。班彪为窦融谋划尊奉刘秀,总西河以拒隗嚣。

可以看出,这番“智者皆曰”的观点与班彪《王命论》“汉德承尧,有灵命之符”正相符合。诸郡太守也各有宾客,对这样的观点或赞同,或反对。窦融仔细研究了众人的意见,决定向东归附刘秀,于是在建武五年(29)夏派遣长史刘钧前往洛阳奉书献马。

此前,刘秀听闻河西强盛富饶,地接陇、蜀,希望招安窦融以逼迫隗嚣、公孙述,所遣使者正与刘钧在途中遇到,便一起回到洛阳。光武帝见到刘钧很高兴,宴饮招待之后,令刘钧返回河西,赐窦融玺书,授窦融为凉州牧。玺书曰:

制诏行河西五郡大将军事、属国都尉:劳镇守边五郡,兵马精强,仓库有蓄,民庶殷富,外则折挫羌胡,内则百姓蒙福。威德流闻,虚心相望,道路隔塞,邑邑何已!长史所奉书献马悉至,深知厚意。今益州有公孙子阳,天水有隗将军,方蜀汉相攻,权在将军,举足左右,便有轻重。以此言之,欲相厚岂有量哉!诸事具长史所见,将军所知。王者迭兴,千载一会。欲遂立桓、文,辅微国,当勉卒功业;欲三分鼎足,连衡合从,亦宜以时定。天下未并,吾与尔绝域,非相吞之国。今之议者,必有任嚣效尉佗制七郡之计。王者有分土,无分民,自适己事而已。今以黄金二百斤赐将军,便宜辄言。[47]

玺书,为皇帝亲自下达某官的诏书。吴讷《文章辨体序说》言:“汉初有三玺,天子用玉玺以封,故曰玺书。”[48]使者奉皇帝旨意诏谕臣子时,称“承制诏某官”,此处“制诏行河西五郡大将军事、属国都尉”,则承认了窦融在更始政权时的官职“张掖属国都尉”以及窦融在河西自称的“行河西五郡大将军事”。刘秀的玺书肯定了窦融在河西的功劳,外挫羌胡,内抚百姓,又陈说了洛阳与河西道路阻隔,奉书献马均已收到,深知厚意云云,都是客套话,核心的内容是分析局势,给窦融指出两条路:现在益州有公孙述,天水有隗嚣,如果对东汉政府发动攻击,决定权便在将军(窦融)手上。时机难得,如果打算像齐桓公、晋文公那样建立霸业,辅助弱小的中央政府,就当努力完成;如果打算三分天下,鼎足而立,也应及早决断。现在天下尚未统一,洛阳与河西远隔绝域,并不能相互吞并。刘秀猜测一定有人献出了任嚣教导赵佗控制七郡的计谋。这里又提到了赵佗,“任嚣效尉佗制七郡”指秦胡亥时,南海尉任嚣病重濒死之际,召来龙川令赵佗说:“闻陈胜等作乱,秦为无道,天下苦之,项羽、刘季、陈胜、吴广等州郡各共兴军聚众,虎争天下,中国扰乱,未知所安,豪杰畔秦相立。南海僻远,吾恐盗兵侵地至此,吾欲兴兵绝新道,自备,待诸侯变,会病甚。且番禺负山险,阻南海,东西数千里,颇有中国人相辅,此亦一州之主也,可以立国。郡中长吏无足与言者,故召公告之。”[49]赵佗即行南海尉事。“七郡”为苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、南海、日南。最后,刘秀告诫窦融君王可以分割土地,但不能分割人民,也就是东汉可以封疆授土,但不允许再有独立政权的存在。从文字上来看,光武帝的态度并不热切,主要还是陈说利害,迫使窦融坚定立场与隗嚣彻底决裂。玺书到达河西,河西官员都大吃一惊,认为刘秀在万里之外竟明察秋毫,预料到了隗嚣派张玄献赵佗之计这件事。

窦融受封凉州牧,简牍中也有所体现,如居延新简EPF22:825:

〼月甲午朔己未,行河西大将军事、凉州牧、守张掖属国都尉融,使告部从事,

〼城、武威、张掖、酒泉、敦煌大守,张掖、酒泉农都尉。武威大守言:官大奴许岑 EPF22:825A

〼 祭酒永、从事主事术、令史霸。 EPF22:825B

此简上部残断,为窦融下发金城、武威、张掖、酒泉、敦煌诸郡文书,被认为是“购偿科别”册的一部分,可以看出窦融在河西行事时职衔加上从东汉获封的凉州牧。

莎车国王延(姓不详)汉元帝时曾在京师为侍子,仰慕中原文化,新莽时期匈奴重新控制西域,唯独莎车国王延不肯附属,并且经常告诫他的儿子们说:“当世代侍奉汉家,不可背叛!”延逝世后,其子康继位。康率军与邻国共同抗击匈奴,保护了西域都护府无法返回汉朝的官员与家眷千余人。康向河西发檄书,询问中原情形。窦融承制立康为汉莎车建功怀德王、西域大都尉,西域五十五国都归属莎车。此事也在建武五年(29)。

窦融收到光武帝玺书后,立即向刘秀表达忠心,派遣刘钧上书,曰:

臣融窃伏自惟,幸得托先后末属,蒙恩为外戚,累世二千石。至臣之身,复备列位,假历将帅,守持一隅。以委质则易为辞,以纳忠则易为力。书不足以深达至诚,故遣刘钧口陈肝胆。自以底里上露,长无纤介。而玺书盛称蜀、汉二主,三分鼎足之权,任嚣、尉佗之谋,窃自痛伤。臣融虽无识,犹知利害之际,顺逆之分。岂可背真旧之主,事奸伪之人;废忠贞之节,为倾覆之事;弃已成之基,求无冀之利。此三者虽问狂夫,犹知去就,而臣独何以用心!谨遣同产弟友诣阙,口陈区区。[50]

窦融在上书中陈说了自己的家世经历,并向光武帝剖明了本心:我虽然没什么见识,但也知道什么是利害,什么是顺逆。岂能背叛真旧主,而去侍奉奸伪之人;岂能废弃忠贞的节操,而去做颠覆国家的事;岂能抛弃已经建立的基业,而去追求不能指望的蝇头小利?这三个问题,即使去问一个疯子,也知道如何抉择。窦融派弟弟窦友前往洛阳口陈诚心,窦友走到高平,正逢隗嚣起兵反叛,道路断绝,窦友遂返回河西,并派司马席封走小路到达洛阳。刘秀再遣席封赐书窦融、窦友,恳切安慰,甚为周备。隗嚣起兵发生在建武六年(30)五月,窦友赴洛也当在此时。

窦融向洛阳上书,同时写信责让隗嚣,言:

伏惟将军国富政修,士兵怀附。亲遇厄会之际,国家不利之时,守节不回,承事本朝,后遣伯春委身于国,无疑之诚,于斯有效。融等所以欣服高义,愿从役于将军者,良为此也。而忿悁之闲,改节易图,君臣分争,上下接兵。委成功,造难就,去从义,为横谋,百年累之,一朝毁之,岂不惜乎!殆执事者贪功建谋,以至于此,融窃痛之!当今西州地势局迫,人兵离散,易以辅人,难以自建。计若失路不反,闻道犹迷,不南合子阳,则北入文伯耳。夫负虚交而易强御,恃远救而轻近敌,未见其利也。融闻智者不危众以举事,仁者不违义以要功。今以小敌大,于众何如?弃子徼功,于义何如?且初事本朝,稽首北面,忠臣节也。及遣伯春,垂涕相送,慈父恩也。俄而背之,谓吏士何?忍而弃之,谓留子何?自兵起以来,转相攻击,城郭皆为丘墟,生人转于沟壑。今其存者,非锋刃之余,则流亡之孤。迄今伤痍之体未愈,哭泣之声尚闻。幸赖天运少还,而将军复重于难,是使积疴不得遂瘳,幼孤将复流离,其为悲痛,尤足愍伤,言之可为酸鼻!庸人且犹不忍,况仁者乎?融闻为忠甚易,得宜实难。忧人大过,以德取怨,知且以言获罪也。区区所献,唯将军省焉。[51]

信中首先肯定了隗嚣在反对新莽政权时的义举,表示自己愿意追随隗嚣正因为此。“伯春”是隗嚣的儿子隗恂的字。隗嚣初附汉时,刘秀欲令隗嚣讨伐公孙述,隗嚣推脱,刘秀便知其有异心。隗嚣与来歙、马援交好,刘秀派来歙劝隗嚣遣子入侍,隗嚣遣长子隗恂诣阙洛阳。“改节易图,君臣分争,上下接兵”指隗嚣起兵背叛光武,“去从义,为横谋”指隗嚣背山东、通西蜀,批评隗嚣此举可谓百年积累一朝倾覆。其后又为隗嚣找了借口,是手下之人(执事者)贪图功劳富贵而谋逆,并分析了西州情况,西州地势狭小,百姓贫苦,士兵离散,难以建立独立政权,假如迷途不返,最后结果不是南投公孙述(子阳),就是北投卢芳(文伯),倚仗着虚假的交情,又如何能抵抗强敌呢?卢芳假称自己是汉武帝的玄孙刘文伯,故此处称卢芳为“文伯”。接下来对隗嚣说:自起兵以来,城郭沦为废墟,人民辗转沟壑,至今受伤的身体未能痊愈,哭泣之声尚能听到,将军现在重演当年的苦难,使旧疾未瘳,幼童孤儿再度流离,说起来便忍不住悲痛鼻酸,昏庸的人尚且不忍心,何况将军这样的仁者呢?信中最后说:我听闻忠心容易,但选择效忠的时机很难,忧虑朋友犯大错,直言劝诫,反而可能遭到怨恨,希望将军自省。

这封《让隗嚣书》全文录在《后汉书》窦融本传,虽然用窦融的口气来写,但应当不是窦融亲笔。《后汉书·班彪列传》记载了窦融征还京师,光武帝问他:“所上章奏,谁与参之?”窦融回答:“皆从事班彪所为。”[52]此封书信或许也出自班彪之手,但就像当年隗嚣没有采纳班彪的意见一样,隗嚣仍旧没有听从此信的劝诫。于是,窦融与武威、酒泉、张掖、敦煌、金城五郡太守砥砺兵马,上疏光武帝,请求指示出师,共同征讨隗嚣。

对于窦融的态度,光武帝“深美嘉之”,赐以外属图及太史公《五宗》《外戚世家》《魏其侯列传》。诏报曰:

每追念外属,孝景皇帝出自窦氏,定王,景帝之子,朕之所祖。昔魏其一言,继统以正,长君、少君尊奉师傅,修成淑德,施及子孙,此皇太后神灵,上天祐汉也。从天水来者写将军所让隗嚣书,痛入骨髓。畔臣见之,当股栗惭愧,忠臣则酸鼻流涕,义士则旷若发蒙,非忠孝悫诚,孰能如此?岂其德薄者所能克堪!嚣自知失河西之助,族祸将及,欲设闲离之说,乱惑真心,转相解构,以成其奸。又京师百僚,不晓国家及将军本意,多能采取虚伪,夸诞妄谈,令忠孝失望,传言乖实。毁誉之来,皆不徒然,不可不思。今关东盗贼已定,大兵今当悉西,将军其抗厉威武,以应期会。[53]

外属,即外戚。所谓“五宗”,是指汉景帝的子嗣十三人为王,这十三人有五位母亲,同母者为一宗,所以称“五宗”。景帝为窦氏所生,窦婴是窦太后的侄子,平定七国之乱,受封魏其侯。光武帝诏报中特意强调了自己出身的舂陵宗室与外戚窦氏的渊源。“昔魏其一言,继统以正”是说景帝未立太子时,其弟梁孝王来朝,宴饮酒酣时景帝说:“千秋之后传梁王。”窦太后听了很高兴,因为梁王也是她所生。窦婴则举着酒杯进言:“天下是高祖取得的,父子相传是汉朝的约定,陛下怎能传位梁王呢!”景帝于是作罢。刘秀说窦融出兵征讨隗嚣的义举正如昔年窦婴匡扶汉室正朔,窦融写的《让隗嚣书》鞭辟入里,叛臣看到当股栗惭愧,忠臣看到则酸鼻流涕。

光武帝与窦融约定日期,窦融收到诏书即与诸郡太守率军在金城郡集结。在更始时先零羌酋长封何杀金城太守,占领金城郡,建武六年“隗嚣使使赂遗封何,与共结盟,欲发其众”[54]。窦融等攻击封何,大破之,斩首千余级,得牛马羊万头,谷数万斛,沿着黄河展示军威,等待光武帝车驾。但当时东汉大军尚未出动,窦融等即行回师。

光武帝认为窦融诚信守诺,已经表明立场,于是更加嘉勉窦融,下诏右扶风修整窦融父亲的坟茔,用太牢祭祀,又多次派遣轻装使者,致送四方珍馐给窦融。

武威郡太守梁统为防止河西诸郡仍有犹疑,使人刺杀隗嚣派到河西的使者张玄。河西诸郡正式与隗嚣彻底决裂,解除了当初隗嚣颁发的将军印绶。梁统字仲宁,安定乌氏人,是春秋时晋国大夫梁益耳的后人,本传称他“性刚毅而好法律”,更始时任酒泉太守,窦融来到河西后,改任武威太守,“为政严猛,威行邻郡”[55]。

从窦友赴洛到窦融准备发兵击隗嚣的这段时间里,河西地区进行了一系列的军事布置。居延新简中有一封书信,刚好提到此事:

·范君上月廿一日过当曲,言窦昭公到高平,还,道不通。·天子将兵在天水,闻羌胡欲击河以西。

今张掖发兵屯诸山谷。麦熟石千二百,帛万二千。牛有贾,马如故。七月中恐急忽忽,吏民未安。

EPF22:325A

史将军发羌骑百人,司马新君将,度后三日到居延,居延流民亡者皆已得度。今发遣之居延,

它未有所闻。·何尉在酒泉,但须召耳。·闻赦诏书未下部。·月廿一日。守尉刺白掾。·甲渠君有恙,未来,趋之莫府 EPF22:325B

此简正反面两行书写,是一封私人书信,寄信人在信中述说了他这段时间所听闻诸事。“窦昭公到高平,还,道不通”即指窦友赴洛行至高平时,隗嚣起兵反叛,道路断绝,遂返回河西之事。“天子将兵在天水”亦指刘秀派军平叛隗嚣之乱。“羌胡欲击河以西”,此处“羌胡”可能就是隗嚣“与共结盟,欲发其众”的先零羌封何。因此,窦融调发张掖郡屯兵,并筹集粮草、布帛、牛马等物资备战。“史将军”可能是张掖太守史苞,“羌骑”为张掖郡所辖少数民族骑兵。“闻赦诏书未下部”,所言或为刘秀建武六年(30)五月辛丑诏:“惟天水、陇西、安定、北地吏人为隗嚣所诖误者,又三辅遭难赤眉,有犯法不道者,自殊死以下,皆赦除之。”[56]此诏书颁布在隗嚣反叛之后,所赦仅为战事波及的天水、陇西、安定、北地四郡,这或许能解释寄信人只听闻有“赦诏书”,但张掖郡居延都尉府甲渠候官所辖各部却没有收到的缘故。东汉建国初刘秀多有赦令颁布,诏书颁行郡国,最终传抄至候官及下辖诸部等帝国统治的末梢,居延新简EPF22:164“诏书曰:其赦天下自殊死以下诸不当得赦者,皆赦除之。上赦者人数罪别之”就是这样的诏书抄件。

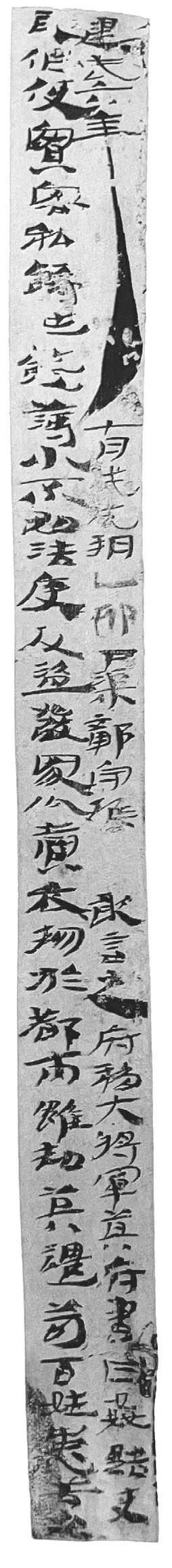

居延新简EPF22:38A 图版

为了应对一触即发的战争,除了信中所述军事行动外,窦融在建武六年(30)应当还作了一系列的部署,颁布了诸多相关政策措施,备战的同时也保障民生,我们在出土简牍中可略见端倪。破城子22 号房屋遗址出土了一系列建武六年(30)窦融幕府下达至甲渠候官的政令。具体内容见下:

(一)“毋铸作钱”、毋“发冢贩卖衣物于都市”

1. 甲渠言:部吏毋铸作钱、发冢

●

贩卖衣物于都市者。 EPF22:37

2.建武六年七月戊戌朔乙卯,甲渠鄣守候 敢言之。府移大将军莫府书曰:奸黠吏

民,作使宾客,私铸作钱,薄小不如法度,及盗发冢,公卖衣物于都市,虽知莫谴苛,百姓患苦之。

EPF22:38A

掾谭、令史嘉。 EPF22:38B

3.书到,自今以来,独令县官铸作钱,令应法度。禁吏民毋得铸作钱,及挟不行钱,辄行法。诸贩卖

发冢衣物于都市,辄收没入县官。四时言,犯者名状。·谨案:部吏毋犯者,敢言之。 EPF22:39

4. 甲渠言:部吏毋

●

铸作钱者。 EPF22:40

5.不如旧时行钱法□,自政法罚,令长吏知之,及铸钱所依长吏豪强者名。有无四时言。·谨案:

部吏毋铸作钱者,敢言之。

EPF22:41

以上五简可以分为两份册书。简1 至简3 命名为“建武六年七月甲渠言部吏毋铸作钱发冢贩卖衣物于都市者”册。简1 简首有大墨点,为标题简。“部吏”此处指甲渠候官所下辖的部与烽燧的属吏。“大将军”指窦融,简2、3 为文书正文,分两部分,第一部分为对大将军莫府书的转写。府书主要禁止了二事,“铸作钱”及“贩卖发冢衣物于都市”。“铸作钱”是指吏民私下铸钱,铸钱权力当在官府,汉武帝元鼎四年(公元前113)“悉禁郡国毋铸钱,专令上林三官铸”[57],即简文“独令县官铸作钱”。“奸黠吏民”私铸之钱“薄小不如法度”。“不行钱”当为新莽时所铸之劣币,王莽币制改革引发了极大的经济混乱。史载:“农商失业,食货俱废,民涕泣于市道。”[58]当时,市场亟待肃整,故窦融通告候官、部、隧严查私铸钱币及挟“不行钱”。又,“发冢”指盗墓,“发冢贩卖衣物于都市”即盗取墓中死者衣物在市场贩卖。此时,河西衣物价格极贵,故多有发冢盗卖死者衣物的行为。对于以上两条禁令,府书要求将违反者上报。第二部分为甲渠候官汇报所辖部隧对府书的执行结果。“谨案”前有墨点作为标识,之后为候官的上报内容:所辖部吏并无违犯者。

简4、5 命名为“甲渠言部吏毋铸作钱者”册。简4 为标题简,简5 为册书正文后半部分,当有前半部分遗佚。根据残余简文可知,民间私铸钱币所倚仗的是“长吏豪强”。新莽末期至东汉初期,币制混乱,私铸猖獗,可能是当时河西边郡的普遍情况,所以窦融发文书禁止私铸。

(二)“毋作使属国秦胡卢水士民”

6.建武六年七月戊戌朔乙卯,甲渠鄣守候敢言之。府移大将军莫

府书曰:属国秦胡卢水士民,从兵起以来□□困愁苦,多流亡在郡县。吏…… EPF22:42+322

7.匿之,明告吏民,诸作使秦胡卢水士民畜牧、田作不遣。有无四时言。·谨案:部吏毋作使

属国秦胡卢水士民者,敢言之。

EPF22:43

8.甲渠言:部吏毋作使属国

●

秦胡卢水士民者。 EPF22:696

以上三简缀合编连为“建武六年七月甲渠言部吏毋作使属国秦胡卢水士民者”册书。“属国”即张掖属国,属国骑兵由胡人组成,独立于郡兵。卢水在张掖黑水、若水一带。“属国秦胡卢水士民”指张掖属国下的卢水胡,其身份为“士民”。“作使”意为役使劳作。从简文可知,“秦胡卢水士民”流亡在郡县,被役使劳作,窦融下令禁止这种情况,调查各官府机构及民间有无奴役秦胡卢水士民的现象,要求将流落郡县者遣送回属国。甲渠候官接到大将军莫府下达的“毋作使属国秦胡卢水士民”文书后,将部吏情况上呈居延都尉府。属国强劲骑兵的存在,正是窦融在河西的军事倚仗之一,此时窦融下府书保护安抚“秦胡卢水士民”,既为巩固属国军事力量,也是备战的措施。

(三)“毋伐树木”

9.建武六年七月戊戌朔乙卯,甲渠鄣候 敢言之。府书曰:吏

民毋得伐树木。有无四时言。·谨案:部吏毋伐树木

EPF22:53A[59]

掾谭、令史嘉。 EPF22:53B

简9 当属于“建武六年七月甲渠言部吏毋伐树木者”册,标题简佚失。内容为甲渠候官对所辖部隧无伐树木的情况向居延都尉府进行案验汇报。悬泉置墙壁题记平帝元始五年(5)《使者和中所督察诏书四时月令五十条》(以下简称《四时月令诏条》)载孟春月令:“禁止伐木。·谓大小之木皆不得伐也,尽八月,草木零落,乃得伐其当伐者。”[60]“尽八月”指直到九月,此简为七月抄写,在《四时月令诏条》所言禁止伐木期限内。

(四)“毋犯四时禁”

10.建武六年七月戊戌朔乙卯,甲渠鄣守候 敢言之。府书曰:吏

民毋犯四时禁。有无四时言。·谨案:部吏毋犯四 EPF22:51A

掾谭、令史嘉。 EPF22:51B

11.时禁者,敢言之。EPF22: 52

简10、11 可编连为“建武六年七月甲渠言部吏毋犯四时禁者”册。所谓“四时禁”,即“谓月令所当禁断者也”[61]。银雀山汉简有《禁》篇,而悬泉置《四时月令诏条》更对从孟春到季冬十二个月逐月规定了禁行之事。窦融发布此令为遵月令授民时之举。

建武七年(31)夏,酒泉太守竺曾的弟弟竺婴报仇杀了属国候王胤等,竺曾惭愧而辞去郡太守之职。窦融承制任命竺曾为武锋将军,以辛肜代替竺曾为酒泉太守。

同时,窦融下令要求部隧巡视所辖部界中的日迹情况,对没有遵守规定的要及时上报。甲渠候官遗址出土了甲渠候官将这条命令发往第四部的抄件:

建武桼年六月庚午,领甲渠候职门下督盗贼凤谓第四守候长恭等。

EPF22:166

将军令:月生民皆布在田野,以塞候望,为耳目。檄到,恭等令隧长旦蚤迹,士吏、候长常以日中迹。

EPF22:167

加慎,务如将军令。方循行考察不以为意者,必举白。毋忽如律令。

EPF22:168

“将军令”即领河西五郡大将军窦融幕府所下命令。

同年秋,隗嚣发步兵与骑兵三万人攻击安定郡,光武帝亲自率军西征,先与窦融约定出兵日期。但遇到大雨,道路阻断,且隗嚣军已经撤退,于是作罢。窦融行军至武威郡姑臧县,被诏罢归。窦融上书曰:

隗嚣闻车驾当西,臣融东下,士众骚动,计且不战。嚣将高峻之属皆欲逢迎大军,后闻兵罢,峻等复疑。嚣扬言东方有变,西州豪桀遂复附从。嚣又引公孙述将,令守突门。臣融孤弱,介在其闲,虽承威灵,宜速救助。国家当其前,臣融促其后,缓急迭用,首尾相资,嚣势排迮,不得进退,此必破也。若兵不早进,久生持疑,则外长寇仇,内示困弱,复令谗邪得有因缘,臣窃忧之。惟陛下哀怜![62]

这里窦融担心大军日久不出,隗嚣联合公孙述进攻河西,将有不测之祸,请光武帝及早出兵,得到了刘秀的赞许。同年,窦融颁行“捕斩匈奴虏反羌购偿科别”册书,言“前诸郡以西州书免刘玄及王便等为民,皆不当行”(EPF22:221),否定隗嚣“西州书”的政令效力,颁行新令[63]。

建武八年(32)夏,光武帝亲征隗嚣,窦融率河西五郡太守及羌人、小月氏等部落兵团,步兵、骑兵数万人,辎重五千余辆车,与大军会师在高平第一城。当时,军旅代兴,东汉政府草创,会师时诸将领与三公等高官在道路上交错,还有人背着使者窃窃私语,窦融则派遣从事询问朝见时的礼仪,刘秀听闻窦融此举,非常欢喜,宣告百官效法,于是置备丰盛的酒筵,以尊贵的礼节招待窦融。

会师后,窦融的弟弟窦友被封为奉车都尉,从弟窦士被封为太中大夫。大军共同进军,分兵数道向陇山进击。刘秀命王遵写信招降牛邯,牛邯献出瓦亭,受封太中大夫,于是隗嚣大将十三人、天水郡十六属县、部众十余万人全都归降东汉。这场战争在《后汉书》窦融本传中仅有“遂共进军,嚣众大溃,城邑皆降”[64]寥寥数语,在《光武帝纪》以及隗嚣、来歙、寇恂、冯异等人的传记中则记载甚详,可以看到主要战役均由刘秀主力完成,并不见河西军队参与,但窦融的支持本身削弱了隗嚣的实力,加快了东汉统一的步伐,堪称“功高”,所以光武帝下诏以庐江郡安丰、阳泉、蓼、安风四县封窦融为安丰侯,以汉阳郡显亲县封窦融弟弟窦友为显亲侯。河西五郡太守也都封侯:武锋将军竺曾为助义侯,武威太守梁统为成义侯,张掖太守史苞为褒义侯,金城太守厍钧为辅义侯,酒泉太守辛肜为扶义侯。封爵礼毕,光武帝御驾东归,窦融等西还所镇。

窦融因为兄弟一起封爵,且在一个地方掌权太久,心不自安,多次上书请辞,请求朝廷派人接替。诏报曰:“吾与将军如左右手耳,数执谦退,何不晓人意?勉循士民,无擅离部曲。”此时的光武帝正着手讨伐公孙述,尚需要窦融坐镇河西,维护隗嚣旧地的稳定,所以诏书对窦融加以安抚,自称与窦融关系如“左右手”,让窦融勉力安抚士民,不要擅自离开部队。

建武十二年(36),光武帝平定公孙述后,便不能允许窦融久镇凉州了,诏令窦融与五郡太守到京师奏事。窦融接到诏书后,随即动身,官属宾客相随,车驾有千余辆,所携马牛羊漫山遍野。窦融到洛阳后,趋赴城门,上交凉州牧、张掖属国都尉、安丰侯印绶,光武帝接收了凉州牧与张掖属国都尉印绶,诏遣使者将安丰侯印绶还予窦融,梁统等人也被免去了原来的官职。至此,窦融结束了对河西长达十余年的统治经营。窦融入京师,也是光武帝加强中央集权的惯常做法。早在收复关中时,刘秀即遣冯异“稍诛击豪杰不从令者,褒赏降附有功劳者,悉遣其渠帅诣京师,散其众归本业”[65],占领州郡后,也会悉数变更属县令、长,重建统治秩序。

数月后,窦融被拜为冀州牧,十余日,又迁为大司空,此时已是建武十三年(37)。窦融自知不是光武帝的故旧臣僚,而入朝后官位却在功臣之上,每次朝见都表现得非常谦卑恭谨,光武帝对窦融的主动退让给予回报,“以此愈亲厚之”。窦融内心不安,多次辞让爵位,又上疏曰:

臣融年五十三。有子年十五,质性顽钝。臣融朝夕教导以经艺,不得令观天文,见谶记。诚欲令恭肃畏事,恂恂循道,不愿其有才能,何况乃当传以连城广土,享故诸侯王国哉?[66]

窦融上疏说自己早晚教导儿子研读儒家经典,不准他学习天文,也不准他看谶纬书,只盼他谦恭畏事,遵守正道,不愿他有才能,何况竟要将广大封地传给他,使他享受?窦融因此请求单独召见,光武帝不许。有一次朝会完毕,窦融在席后逡巡,光武帝知道他又要辞让官爵,令左右催促他离开。又有一天,光武帝会见窦融,对他说:“那天知道你要让职还土,今天见面,宜论它事,勿得复言。”窦融遂不敢再坚持。

建武二十一年(45),窦融加位特进。建武二十三年(47),窦融代行卫尉事,又兼领将作大匠。其弟窦友为城门校尉,兄弟并典禁兵。窦融的长子窦穆尚内黄公主,窦友去世后,窦穆接任城门校尉。内黄公主不知所出,疑为诸王女。窦穆的儿子窦勋尚东海恭王刘彊的女儿沘阳公主,窦友的儿子窦固亦尚光武帝女儿涅阳公主。儿女姻亲是刘秀笼络重臣的重要工具,窦氏三人尚主,实为莫大荣宠。窦勋同沘阳公主的婚姻则将窦氏与东汉外戚郭氏联系在一起。郭圣通为刘秀所立第一位皇后,是真定王刘扬的外甥女,更始二年(24)刘秀与王郎相争,刘扬率众十万附王郎,刘秀去劝降王郎,“纳郭后”,方得进兵拔邯郸,灭王郎。刘秀称帝后立郭氏为后,立郭氏所生子刘彊为太子。但随着统一战争的推进,东汉政权日益稳固,建武十七年(41)废郭氏为中山王太后,改立阴氏为皇后,太子刘彊恳陈愿就藩国,建武十九年(43)贬刘彊为东海王,立阴氏子刘庄为太子,是为明帝。光武帝不希望刘庄与阴氏日后迫害郭氏及其诸子,故厚待刘彊,命窦勋与刘彊的女儿联姻,可能正是出于这样的考虑[67]。

汉明帝刘庄继位,任命窦融从兄的儿子窦林为护羌校尉。此时,窦氏一门有一公(大司空)、两侯(安丰侯、显亲侯)、三公主、四二千石(卫尉、城门校尉、护羌校尉、中郎将),史书言其“自祖及孙,官府邸第相望京邑,奴婢以千数,于亲戚、功臣中莫与为比”[68]。

与郭氏的联姻不可避免地将窦氏一门卷入了东汉阴郭相争的政治风暴中。光武帝驾崩时,刘庄的同母弟山阳王刘荆授意苍头(即家奴)作飞书诈称刘彊的舅舅大鸿胪郭况,教唆刘彊起兵谋反,刘彊“得书惶怖,即执其使,封书上之”[69],结果是刘荆事败自杀,刘彊一年后病死。明帝永平二年(59),护羌校尉窦林被手下官吏欺骗,先上奏“滇岸”为羌族大豪,承制封为归义侯,又上奏“滇吾”为羌族第一豪,与之诣阙献见。明帝奇怪为何一个羌族却出现了两个豪族,下令彻底查验此事,免了窦林的官职。继而凉州刺史又奏窦林贪污,遂将窦林下狱处死。窦林所犯并非大罪,明帝因此诛窦林,还多次下诏切责窦融,以窦婴、田蚡祸败的前事告诫他,颇有借题发挥之嫌,不难看出刘庄打击郭氏集团成员的政治意图。窦融遂惶恐“乞骸骨”。“乞骸骨”指官员老病乞求令骸骨归葬故乡,意为自请退职。诏书令窦融回府第养病,一年多以后,窦融上交卫尉印绶,明帝赐养牛,上樽酒。可以看出窦融辞官,确实是刘庄所希望的。

永平三年(60),汉明帝追思中兴功臣,命人在南宫云台上画出二十八位将领的肖像,以邓禹为首,其次是:马成、吴汉、王梁、贾复、陈俊、耿弇、杜茂、寇恂、傅俊、岑彭、坚镡、冯异、王霸、朱祐、任光、祭遵、李忠、景丹、万脩、盖延、邳彤、铫期、刘植、耿纯、臧宫、马武、刘隆;之后又增加了王常、李通、窦融、卓茂,共三十二人。

窦融像[70]

云台画像的殊荣并没能阻止窦家的连绵祸事,窦氏一门已经煊赫了十余年,“融在宿卫十余年,年老,子孙纵诞,多不法”,这是史书的说法,史称其长子窦穆等“交通轻薄,属托郡县,干乱政事”[71]。因为窦融的封地在安丰,窦穆想和六安侯刘盱结亲,这样窦氏姻亲就能占据故六安国,于是假造阴太后诏书,令六安侯刘盱离婚,将女儿嫁给刘盱。永平五年(62),刘盱弃妻家上书告发此事,明帝大怒,将窦穆等人免官,窦氏族中担任郎、吏的人都携同家眷逐回故乡平陵,只留窦融在京师洛阳。窦穆等到函谷关时,受诏书返还洛阳。但窦融在此时逝世,时年七十八岁,谥号为“戴侯”,赙送甚为丰厚。

汉明帝因为窦穆自身德行不好却拥有巨额资产、居住在占地广大的豪宅,于是派遣谒者一人监护其家,代为管理家政。几年之后,谒者禀告窦穆父子失势后屡屡有怨望之语,明帝遂命令窦穆等携家眷返归本郡(右扶风)。窦穆的儿子窦勋因为是沘阳公主的夫婿,仍留在洛阳。窦穆回乡后,又因贿赂小吏被郡府逮捕,与其子窦宣俱死在故乡平陵狱中,窦勋也死在洛阳狱中。窦穆、窦宣、窦勋父子三人同死狱中,应当不是因为史书所称“赂遗小吏”这样的轻罪,真正的死因可能仍旧与明帝对郭氏姻亲的打击有关。

在窦穆父子死后很久,明帝诏还窦融的夫人和小孙一人返居洛阳家舍。永平十四年(71),窦勋的弟弟窦嘉继承了窦融安丰侯的爵位,食邑二千户。阴郭之争持续了整个明帝朝,明帝死后,章帝刘炟继位,开始收拾局面,弥补阴郭裂痕。章帝纳窦勋的女儿为皇后,窦勋死在狱中,窦氏女显然不符合选例中“良家”的标准,但窦皇后的生母为沘阳公主、外祖父是东海王刘彊、曾外祖母是郭太后,窦皇后的儿子继位可使郭氏血脉重新融入东汉帝室,可以推想,这样的结果是章帝极力促成的。

最后以《后汉书》本传的“论曰”为窦融的一生作出总结:

窦融始以豪侠为名,拔起风尘之中,以投天隙。遂蝉蜕王侯之尊,终膺卿相之位,此则徼功趣势之士也。及其爵位崇满,至乃放远权宠,恂恂似若不能已者,又何智也!尝独详味此子之风度,虽经国之术无足多谈,而进退之礼良可言矣。[72]