持续性心房颤动射频消融术前血清醛固酮与左心房基质相关性研究

2023-05-18张名扬宁彬

张名扬,宁彬

近年来,心房颤动(房颤)的发病率在全球呈持续上涨的趋势,截止到2017年,全球房颤患者估测约3760万例,其中包括1980万男性与1780万女性,在各个年龄段中男性房颤的患病率均高于女性[1],我国即将步入老龄化社会,房颤患病率随着年龄增长而逐渐增高,80 岁以上人群中约有35%出现房颤[2],房颤给医疗保健系统和患者生活质量均带来沉重负担,应迅速采取行动,以提高对房颤潜在机制的认识。导管消融是房颤患者恢复窦性节律的重要措施之一,对于持续性房颤患者,很多临床试验已证实了导管消融的疗效,但其仍有一定的复发率,心房纤维化在房颤的发生和发展中起到重要作用,是影响心房颤动复发的重要指标,肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RASS)可通过多种通路参与心房纤维化的发生和发展[3]。本研究通过观察房颤射频消融患者术前血清醛固酮水平及术中左心房低电压区二者之间有无相关性,从而探讨术前血清醛固酮水平对左心房基质的预测价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象连续纳入2021年3月~2022年3月就诊于阜阳市人民医院心内科首次接受射频消融治疗的持续性房颤患者60例作为研究对象。纳入标准:①持续性房颤:房颤持续时间≥7 d且<5年;②患者签署知情同意书自愿参与本研究;③患者按照研究方案要求完成本研究,包括手术和随访等。排除标准:①阵发性房颤(房颤持续时间<7 d);②房颤持续时间≥5年;③可逆性原因引起的房颤,如未经治疗的甲亢;④既往因房颤进行过手术治疗(包括外科迷宫手术、导管消融、左心耳封堵等);⑤近3月内应用过RASS抑制剂;⑥严重器质性心脏病(如重度心脏瓣膜病,肥厚型梗阻性心肌病,扩张型心肌病等);⑦左房内存在血栓;⑧左房前后径>55 mm(2D 心脏超声,胸骨旁长轴视角);⑨使用肝素或口服抗凝药存在绝对禁忌症;⑨肌酐清除率<30 ml/min。所有入组患者均签署知情同意书。本研究由阜阳市人民医院伦理委员会审批通过。

1.2 手术方案术前准备:①完善术前检查,包括血尿便常规、血生化、血清醛固酮水平、甲状腺功能、体表及动态心电图检查,术前1 d行心脏彩超及经食管超声心动图检查、血清醛固酮测定(普食),卧位6 h采血;②所有患者均口服华法林至少3周,并保持国际标准化比值(INR)2.0~3.0之间,或口服治疗剂量的新型抗凝药物;③术前停用抗心律失常药物至少5个半衰期(不包括胺碘酮)。手术方案:进行环肺静脉电隔离,终点为肺静脉与左心房形成双向阻滞,必要时加做线性消融(顶部加底部线、二尖瓣峡部线、三尖瓣峡部线等),若未能转复成功则行电复律。直流同步双向200 J复律。如果三次复律均不能转复则认定转复失败,不再继续电转复;三次电复律失败后可考虑静脉使用抗心律失常药物或继续增加消融步骤后再次尝试电复律,具体策略由术者决定。窦性心律下在三维标测系统结合Confidence软件自动标测辅助下,应用pentaray电极完成左心房电压基质标测,记录标测信息,标测中相邻电压点≥3个且<0.5 mV的区域被视为低电压区(LVA),LVA计算为所有LVA的总和,然后表示为占左房面积(TSA)的百分比。将以下区域排除在TSA计算之外:①消融包围圈内肺静脉的管状和窦状部分;②左心房附件(LAA);③邻近卵圆窝的区域,由于几乎不含心肌,因此始终呈现低电压,记录低电压区面积及所在区域;④二尖瓣环区域。

1.3 患者资料收集详细记录患者的左心房低电压区的面积、左房占比、一般临床资料,包括性别、年龄、体质指数(BMI)、房颤病程、高血压病史、糖尿病史等,记录患者心脏超声左房前后径、术前血清醛固酮水平。

1.4 统计学分析统计分析采用SPSS 26.0软件进行数据分析。定量资料符合正态分布者采用均数±标准差(±s)表示,两组间数据符合正态分布、方差齐时使用两独立样本t检验,否则用非参数秩和检验,对于定性资料的分析使用卡方检验。将是否有左心房低电压区作为因变量,单因素分析中差异有统计学意义的因素为自变量带入Logistic回归分析中进行多因素分析,发现持续性房颤患者左心房低电压区的独立危险因素;若醛固酮水平有显著性,将是否具有低电压区作为状态变量,醛固酮水平作为检验变量进行ROC曲线绘制,计算约登指数及其敏感度和特异度;再将低电压区面积作为作为因变量,血清醛固酮水平作为自变量进行线性回归分析两者的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

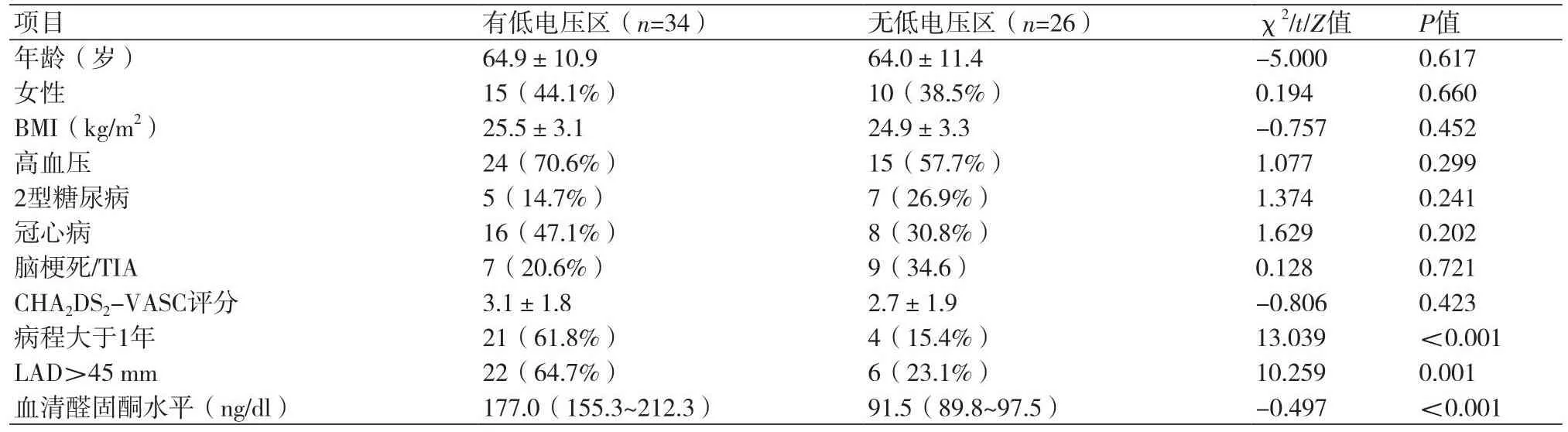

2.1 基本临床特征比较比较两组患者性别、年龄、合并基础疾病情况等基本临床特征。病程>1年、左房前后径(LAD)>45 mm、血清醛固酮水平(ng/dl)组间比较有差异,其余特征无统计学差异,表1。

表1 两组患者基本临床特征比较

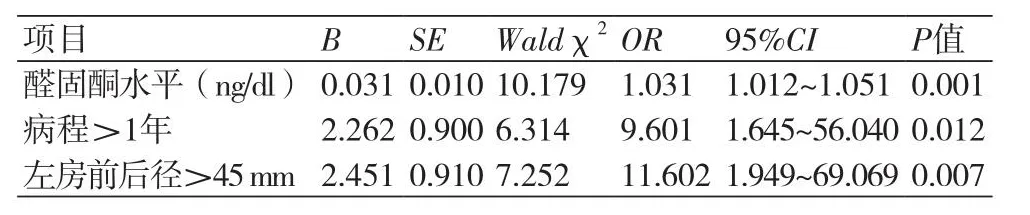

2.2 多因素Logistic回归分析以左心房是否具有低电压区为因变量,将单因素分析中有统计学意义的因变量进行多因素Logistic回归分析。结果显示,血清醛固酮水平、病程>1年和左房前后径>45 mm是持续性房颤患者左房具有低电压区的独立影响因素,表2。

表2 持续性房颤患者是否有左房低电压区的多因素Logistic回归分析

2.3 ROC曲线分析将是否具有低电压区作为状态变量,醛固酮水平作为检验变量进行ROC曲线绘制,根据约登指数作为术前血清醛固酮最佳截断值为157 ng/dl,此值预测左房是否具有低电压区的敏感度为76.5%,特异度为96.3%。

2.4 线性回归分析将低电压区面积作为作为因变量,血清醛固酮水平作为自变量进行线性回归分析,标准化系数为0.777,P<0.01,绘制线性分析图像,结果显示醛固酮水平越高,左房低电压区面积越大(图2)。

图2 血清醛固酮水平与左心房低电压区面积的线性回归分析

3 讨论

导管消融是治疗心房颤动的重要手段之一,对于阵发性房颤患者,相较于抗心律失常药物,多项随机大型RCT结果证实绝大多数阵发性房颤患者可从导管消融中获益[1,4,5],但对于持续性房颤患者,有研究指出[6]导管消融后其房性心律失常的复发率2年时为13.0%,3年时为21.8%,4年时为35.0%,5年时为46.8%。影响其复发的因素包括房颤类型、房颤持续时间、心房肌纤维化、有无基础心血管疾病及其严重程度、术者经验等。心房肌纤维化是术后复发的重要危险因素,房颤属于一种特殊的心房心肌病[7],这种病变的基质在组织学上表现为心房肌纤维化,在心肌MRI中表现为瘢痕区,在电解剖标测中表现为低电压区。有研究表明[8]:对于复发性心律失常,左心房纤维化每增加1%,复发增加的总体危险比为1.15(95%CI:1.06~1.25),按照病变的面积可分为4级(Utah分级),该研究还认为:对于Utah1期、Utah2期纤维化及Utah3期局部纤维化患者,建议选择导管消融术;对于Utah3期弥漫性心房纤维化患者,首选抗心律失常药物联合抗凝治疗;对于Utah4期的大面积心房纤维化患者,仅适宜使用药物治疗。但心肌MRI因技术原因尚未大范围开展,电解剖标测为有创性操作,因此,找到识别心房基质的生化标记物尤为重要。

图1 术前血清醛固酮水平与左房是否具有低电压区的ROC曲线图

房颤时心房肌组织中RASS系统活性增高[9]。刺激RASS系统可引起细胞内Ca2+浓度升高、细胞肥大、凋亡、细胞因子释放、炎症、氧化应激,而且对离子通道和缝隙连接蛋白起到调节的作用,促进心房结构重构和电重构,有助于房颤的发生和维持[10]。一项双盲双中心的随机对照研究[11]给予行导管消融的房颤患者RASS抑制剂治疗,发现相较于安慰剂组,实验组3个月及1年后的复发率均明显下降;Hadar等[12]采用一种微型装置植入大鼠心房,大鼠给予过量的醛固酮,在植入后2周和4周对大鼠进行电生理检查和组织学分析,发现醛固酮增加心房颤动底物和心房纤维化;Reil等[13]给予实验大鼠持续泵入醛固酮,8周后对大鼠心房进行组织学分析及心房有效不应期测定,发现醛固酮组大鼠心房局部传导时间延长、心房成纤维细胞和间质胶原增加,活性基质金属蛋白酶降低,心房肌细胞肥大,该试验得出醛固酮是房性心律失常的底物,其特征为心房纤维化、心肌细胞肥大和局部传导障碍,由于血流动力学在该模型中没有发生改变,因此将房性心律失常归因于醛固酮的直接作用。在体外的大鼠心脏中醛固酮可增加Ⅰ型和Ⅲ型胶原的分泌,诱导心肌成纤维细胞增殖和分化[14]。另外醛固酮可增加一些如COX-2、骨桥蛋白、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、单核细胞趋化蛋白-1 等促炎基因的表达,已知这些因素会参与氧化应激,氧化应激参与醛固酮引起的心肌重构已被许多实验证实[15,16]。测定血清醛固酮水平在操作上简单易获取、经济上相对便宜,本研究结果中显示有心房低电压区的病例血清醛固酮水平较不具有低电压区的高,且是持续性房颤患者具有左房低电压区的独立危险因素,期待后续在此研究基础上,在后期药物干预试验中有更大的进展。

本研究的局限性在于,血清醛固酮水平在操作上简单易获取、经济上相对便宜,但作为RASS的靶激素,其水平易受全身激素水平及病理变化的影响,且临床中合并高血压者部分应用RASS抑制剂,限制了其应用范围,本研究样本量相对较少,后续需多中心、大样本的研究进一步论证其临床应用价值。

综上所述,术前血清醛固酮水平可独立预测持续性房颤患者是否具有低电压区,且血清醛固酮水平越高,低电压区面积越大,可根据患者术前血清醛固酮的水平评估左房基质情况选择合理的治疗策略以及术前术后干预延缓心房纤维化的进展。