胸腰椎骨折单纯内固定术后骨桥形成的影响因素分析

2023-05-17张大刚

陈 东,余 江,张大刚

四川大学华西广安医院骨科,四川 广安 638000

胸腰椎骨折常由高处坠落、交通事故及重物砸伤等原因导致,损伤暴力大,脊柱脊髓损伤重[1]。研究发现椎体“空壳”现象导致术后矫正角度的丢失,也有研究发现非手术治疗的病例中骨桥的形成与骨折不愈合及后凸角度呈正相关[2-3]。有研究认为骨桥是椎体骨折后身体重心前移脊柱自我修复和重塑,也增加了脊柱的稳定性[3-5]。骨桥形成对脊柱起到稳定作用,因此骨桥形成的因素直接影响手术方案的制定。本研究回顾性分析2019年5月—2021年5月四川大学华西广安医院骨科收治的80例经后路椎弓根螺钉内固定治疗胸腰椎骨折患者临床资料,就骨折内固定术后骨桥形成的相关影响因素进行探讨。

资料与方法

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)根据明确的创伤史以及胸腰椎影像学资料(X线片、CT或MRI)诊断为胸腰椎骨折;(3)伤后1周内行单纯后路肌肉间隙入路内固定。排除标准:(1)骨折局部有先天融合畸形;(2)病理性及骨质疏松骨折;(3)有神经损伤;(4)伴随脑损伤不能正常下地行走;(5)不能耐受手术。

本组80例患者,男性46例,女性34例;年龄18~66岁,平均47.6岁;高处坠落伤32例,跌倒伤27例,道路交通伤19例,重物砸伤2例;AO分型:A3型骨折71例,A2型6例,B2型3例;L130例,L214例,L312例,L42例,T1215例,T114例,T8、T10、T6各1例。根据是否存在骨桥分为骨桥形成组(32例)和无骨桥形成组(48例)。本研究通过笔者医院医学伦理委员会批准(2021-011)。

2 椎体间骨桥形成的诊断

诊断依据:复习术后CT水平面、冠状面及矢状面(随访时间>12个月)资料,伤椎椎体与邻近椎体间跨越椎间盘有新发生的CT显示高密度的骨性连接,即可诊断为骨桥形成。

由于目前没有椎体骨折形成骨桥的统一分型,本研究参考Mata等[4]根据骨赘分型:Ⅰ型:无骨赘形成;Ⅱ型:有骨赘形成,但与邻近椎体未形成桥接;Ⅲ型:与邻近椎体有桥接骨赘形成,但并未相互融合;Ⅳ型:与邻近椎体有完全桥接的骨赘,即相邻椎体相互融合。将其中的Ⅲ型和Ⅳ型纳入统计。所有病例由本组固定2名主治以上职称医师根据复查时CT(随访时间>12个月)矢状面及冠状面检查判断。

3 观察指标

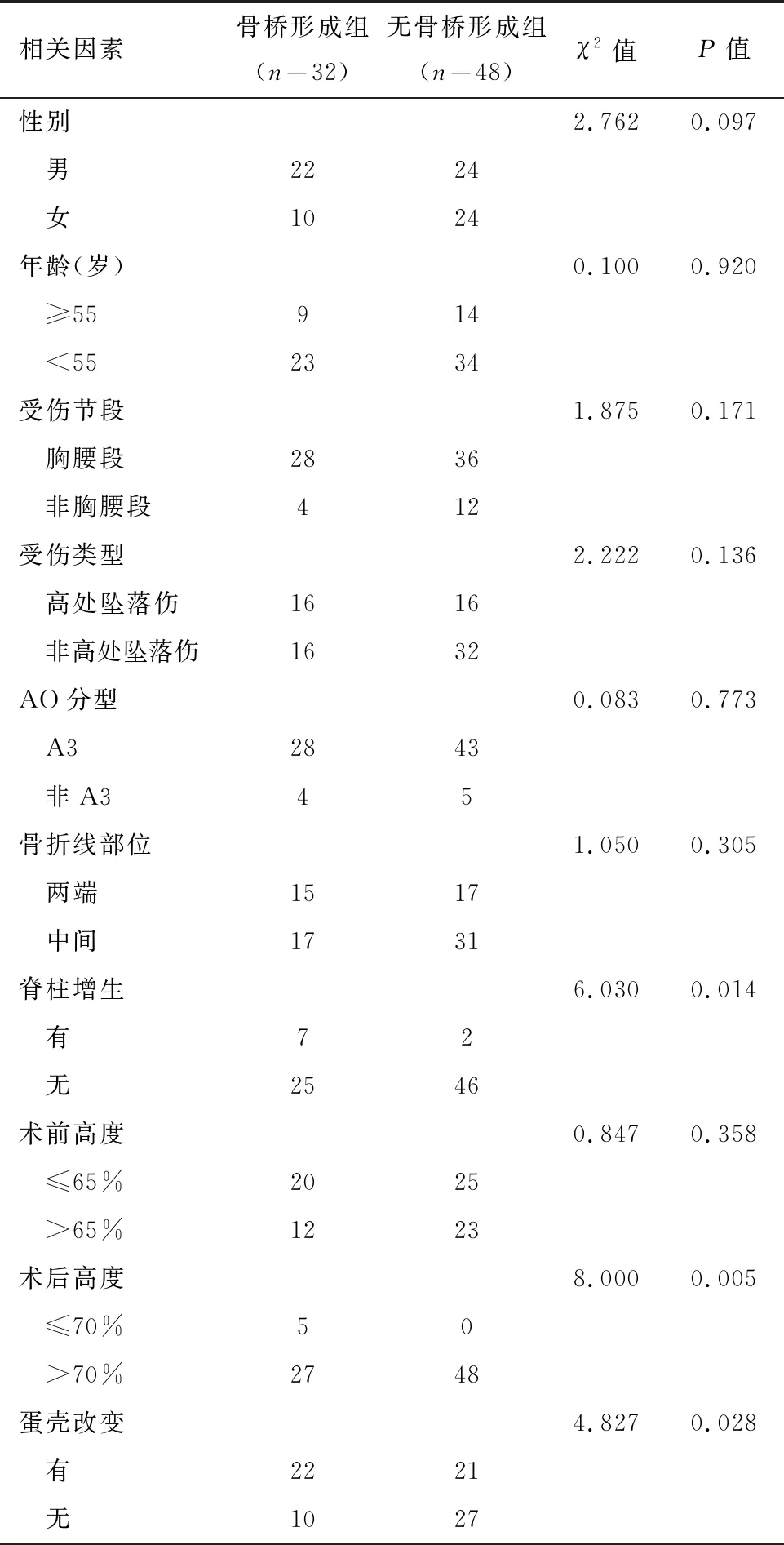

统计患者性别、年龄、受伤的节段、致伤原因、骨折AO分型、骨折线的部位、是否有≥3个节段的脊柱退变性增生、术前及术后椎体高度、伤椎有无“蛋壳”样改变,有无骨桥形成。

4 统计学分析

应用SPSS 19.0统计软件行分析。采用χ2检验对胸腰椎骨折术后骨桥形成行单因素分析,采用多元逐步非条件Logistic回归分析对胸腰椎骨折术后骨桥形成行多因素分析。以患者是否术后骨桥形成作为因变量,自变量为各统计因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

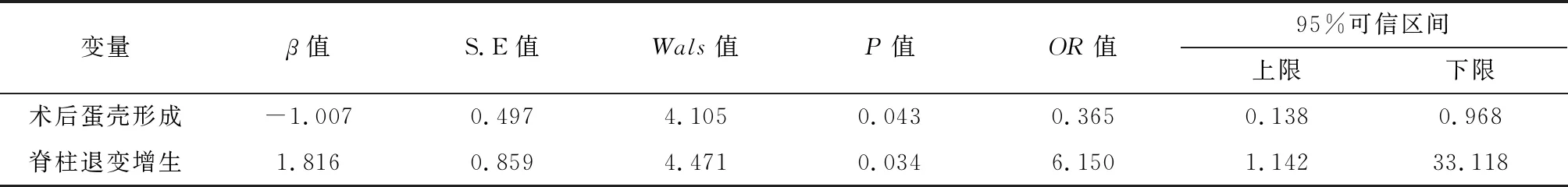

骨桥形成32例,Mata Ⅲ型20例,Ⅳ型12例,胸腰椎骨折术后骨桥形成行单因素分析发现蛋壳形成、脊柱≥3个节段的脊柱退变性增生及术后椎体高度低的病例胸腰椎骨折术后骨桥形成发生率较高,χ2检验差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。胸腰椎骨折术后骨桥形成的多因素分析发现,术后“蛋壳”形成(OR=0.365,95%CI=0.138~0.968)、脊柱≥3个节段的脊柱退变性增生(OR=6.150,95%CI=1.142~33.118)是胸腰椎骨折术后骨桥形成的危险因素,见表2。典型病例见图1、2。

讨 论

骨桥形成的具体机制目前还不明确,有研究认为椎体骨折脊柱后凸加重,重心前移,椎体前沿微骨折导致骨桥形成,是脊柱自稳的表现[3-5]。本研究结果提示脊柱骨折术后骨桥的形成与伤椎“蛋壳”样改变和脊柱≥3个节段的退变性增生两个因素有关。骨桥形成与脊柱退变性骨赘形成机制有相似之处,也有其独特性。

表1 胸腰椎骨折术后骨桥形成的单因素分析

1 胸腰椎骨折术后骨桥的影像学特征

总结本组病例骨桥的形态,有两种典型的类型。Mata Ⅳ型位于椎体前向两侧延伸,多位于上位椎体的下缘和伤椎的上缘之间,沿前纵韧带呈片状紧贴分布于椎体前方,骨桥面积较大。Mata Ⅲ型面积相对较小,以伤椎为基底向邻近椎体边缘桥接,主要在椎间隙平面,深入椎体部分较少。骨桥主要分布在椎体前方和侧方,仅有2例位于椎管内。Mata Ⅳ型一般在椎体前方和(或)侧方,Mata Ⅲ型一般位于侧方,在椎间孔及侧隐窝未见分布;一般位于伤椎和上位椎体之间,少数位于伤椎和下位椎体之间,伤椎粉碎程度重的和纵向劈裂的病例在上下椎体均形成骨桥;骨桥沿前纵韧带和后纵韧带走行。

2 胸腰椎骨折术后骨桥形成的影响因素“蛋壳”样改变的分析

胸腰椎骨折术后常伴有椎体“蛋壳”样改变,其发生率52%~100%,与椎体过度复位、椎体受伤时压缩程度重、椎间盘及终板的损伤、骨质疏松以及脊柱不稳定有关[6-8]。其影像学转归可以分为缩小型、消失型和塌陷型。术后“壳样”改变为导致术后内固定松动断裂、椎体塌陷、高度丢失的主要原因[9]。Aono、宋正东等[10-11]认为椎体高度的丢失由术后椎管内骨块的再吸收导致,与“蛋壳”样改变体积变化存在间接关系。本组病例“蛋壳”样改变发生率为53.75%,共计43例,其中22例出现骨桥。推测“蛋壳”的存在导致脊柱不稳定,然而脊柱前柱承受80%的力,脊柱反复屈伸运动导致椎体间骨桥的形成;“蛋壳”发生的椎体一般压缩程度较重,韧带与椎体发生剥离为脊柱骨折术后骨桥形成创造了条件;骨折周围出血将椎体终板上软骨细胞带到椎体与韧带间隙中,软骨细胞在椎体周围软骨内化骨形成骨桥。

3 胸腰椎骨折术后骨桥形成的影响因素脊柱退变性增生的分析

退变性增生骨赘存在的患者发生骨折,由于骨赘增加了脊柱的硬度和稳定性,使骨折线的位置及类型发生改变。本组研究中共计9例,主要在骨折椎邻近的椎体发生,发生在骨折近端2例,远端5例,近端和远端均发生2例。椎体增生性骨赘是骨关节炎的表现形式,为增生性骨赘沿椎间和关节生长形成,是脊柱退变进入稳定期的标志[5]。脊柱退变存在功能障碍期、不稳定期和稳定期3个阶段,前两个时期由于椎间盘及脊柱韧带的退变导致不稳定,进入稳定期后脊柱骨赘导致脊柱稳定僵硬。有研究认为脊柱退变时,椎间盘高度丢失、韧带及关节突关节松弛导致脊柱不稳定[12-13]。当脊柱做屈伸运动时,关节软骨或者上终板软骨的应力变大,进一步软骨细胞增生,经过软骨内化骨形成骨赘[13-15]。脊柱退变时各个椎体可能出现在不同的时期,在骨折前已经存在增生性骨赘的病例,骨折椎可能已经进入脊柱退变的功能障碍期或者不稳定期,骨桥可能为骨赘病理上的延续。脊柱内固定将脊柱固定在稳定的状态,为椎体间骨桥形成进一步创造了一个稳定的条件。

表2 胸腰椎骨折术后骨桥形成的多因素分析

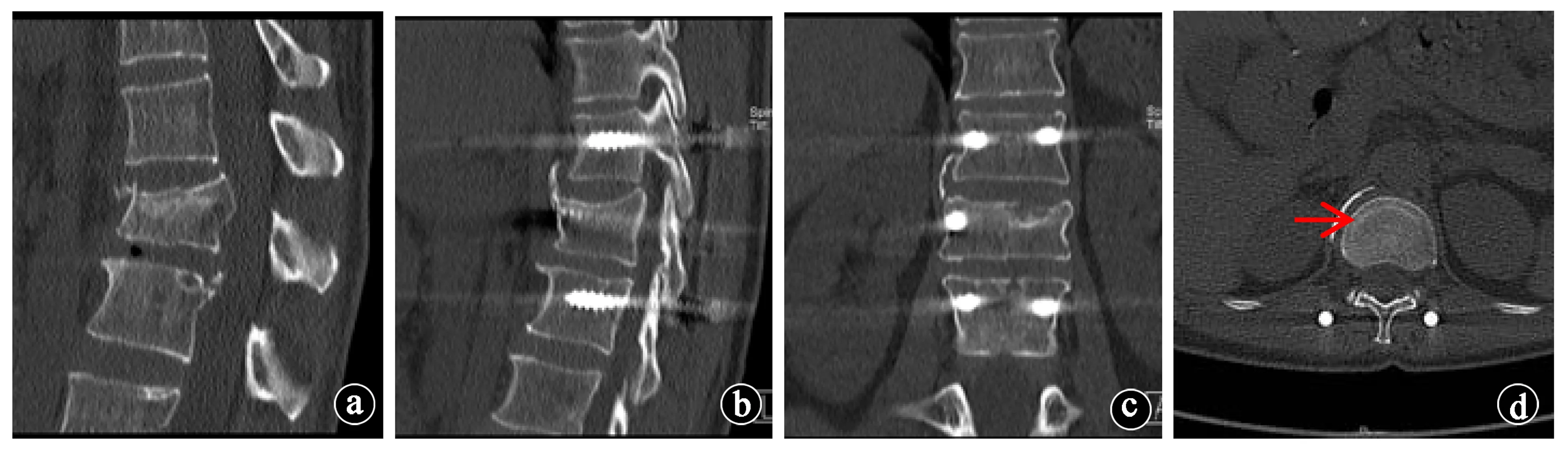

图1 患者女性,53岁,高处坠落致伤,L1骨折术后骨桥形成(图1d中箭头所标处),见T12和L1右侧形成典型的Mata Ⅳ型骨桥。a.术前CT重建;b.术后1年随访时脊柱CT矢状面影像,见椎体前方骨桥形成;c.术后1年冠状面图像,见右侧骨桥形成;d.术后1年水平面图像

图2 患者男性,45岁,高处坠落致伤,L2骨折术后骨桥形成(图1d中箭头所标处),见L1与L2之间形成典型的Matav Ⅲ型骨桥。a.术前CT重建矢状面影像;b.术后1年随访时脊柱CT矢状面影像,见伤椎前下方骨桥形成;c.术后1年冠状面图像;d.术后1年水平面图像

综上所述,脊柱≥3个节段退变性增生及术后“蛋壳”形成是脊柱骨折内固定术后骨桥形成的独立因素,能够影响这两者形成的因素有可能导致术后骨桥形成,在制定手术计划时可以考虑到这方面的影响。

作者贡献声明:陈东:研究设计、资料搜集、文献检索、统计学分析、论文撰写;余江、张大刚:研究指导、论文修改