不同施肥方式对黑土农田弹尾目群落结构的影响

2023-05-09陈玮林琳李艳芹张利敏

陈玮,林琳,李艳芹,张利敏

(哈尔滨师范大学地理科学学院/寒区地理环境监测与空间信息服务黑龙江省重点实验室,哈尔滨 150025)

东北黑土区农田面积约3 200 万hm2,占全国耕地面积的26.56%,是中国重要的粮食生产基地,被誉为“北大仓”[1]。东北黑土富含有机质,土质肥沃,且分布聚集,雨热同期,适宜农田耕种,为中国商品粮生产的核心区域[2]。长期以来人们对黑土资源重用轻养,加快了土壤中营养物质的分解消耗,导致黑土退化加剧,严重影响了粮食持续增产的能力[3]。而施肥是改善黑土退化最直接有效的方法之一[4],能有效提高土壤肥力,激发土壤生物活性,改善土壤理化性质[5],增加粮食产量。同时施肥也对土壤动物的多样性及分布特征产生复杂而又深刻的影响[6]。施肥造成植物凋落物的质量和数量、根系分泌物的含量以及土壤理化性质的改变[7],进一步影响着土壤动物群落及多样性的发展。

弹尾目(Collembola)又称弹尾虫或跳虫,分布广、数量大、种类极为丰富,其以动植物残体以及微生物为食,并通过撕碎凋落物、取食活动增强微生物活性进而参与凋落物的分解,影响土壤的形成[8],是维持土壤生态系统平衡的重要组成部分[9,10]。同时,弹尾目在参与土壤物质循环和能量流动过程中,能够增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,有益于作物对土壤养分的利用[11]。此外,弹尾目对环境变化与人为干扰极为敏感[12],能够作为土壤质量评估的特征指标[13],反映土壤生态系统健康状况[14]。随着施肥对黑土退化和可持续性生产力的影响逐渐加深,大量肥料用于黑土农田恢复,致使生态环境发生变化,影响了黑土农田土壤动物群落结构和多样性。已有研究表明,土壤动物群落结构组成和多样性对不同施肥方式的响应有所差异,能够反映不同施肥方式下土壤环境的变化[15]。但目前多聚焦于不同施肥类型和不同施肥梯度对土壤动物整体群落影响的研究。关于黑土农田弹尾目群落对不同施肥方式的响应研究鲜有报道。

黑土中含有大量腐殖质,具有土壤结构疏松、透气性良好和生物活性强等优点,并且东北地区受纬度和气候影响,冬季较长,且冻融交替明显,使得黑土农田生态系统的弹尾目群落优势类群和物种组成具有一定的独特性。因此,本研究探讨不同施肥方式下黑土农田弹尾目群落组成和多样性的变化特征,旨在进一步揭示在黑土农田生态系统中弹尾目群落对不同施肥方式的响应机制及其对土壤肥力、土壤质量的指示作用,明确弹尾目群落中对黑土肥力较为敏感的种类,分析不同施肥方式对黑土退化恢复的意义,为东北黑土农田生态系统的可持续发展和土壤动物的多样性保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究选取黑龙江省哈尔滨市呼兰区黑土农田为研究区域(126°34′E,45°51′N),区域内气候属于温带大陆性季风气候,年平均气温为4 ℃,月均温最高为23.1 ℃,最低为-19.4 ℃,年均降水量为569.1 mm,降水主要集中在6—9月,占全年降水量的70%,无霜期为130~145 d。研究区域内无山地、丘陵等复杂地形,地势平坦开阔,属于波状平原,海拔115~150 m。全区总面积21.4 万hm2,已开垦耕地15.5 万hm2,占总面积的72.6%(哈尔滨市呼兰区人民政府网)。耕地以黑土为主,土质养分含量高,土壤肥沃,主要作物为大豆、玉米,是全国百家产粮大县之一和全国粮食生产先进县,是中国重要的粮食生产基地。

1.2 试验设计

于2012—2021 年对样地实行肥料长期定位试验,种植作物为大豆。保持黑土农田处于施肥及耕作模式,使黑土农田达到稳定状态。试验样地共设置4 种处理方式,分别为单施有机肥(OM)、施加半有机肥(OM+NPK)、单施无机肥(NPK)、不做任何处理的对照(CK)。4 种不同处理之间间隔10 m,排除干扰,每个处理设置8 个重复样地,共32 块样地,每块样地大小为5 m×4 m×30 cm。

1.3 样品的采集分类与鉴定

2021 年9 月完成样地采样,每个地块随机进行4次取样,每个取样点大小为20 cm×20 cm,取样点间隔2 m,除去凋落物和杂草层。每个取样点取直径5 cm,深度5~15 cm 的土柱,采用三点混合法排除干扰,共采集128 个土壤样品。将土壤样品分别装入密封袋中,做好标记,在实验室中采用Tullgren 漏斗法将弹尾目分离,分离得到的弹尾目置于75%乙醇中固定保存。在实体显微镜下统计弹尾目个体数和物种数量,并鉴定到科。土壤动物参考《中国土壤动物检索图鉴》[16]《昆虫分类》[17]来进行分类鉴定。

1.4 数据处理与分析

1.4.1 土壤动物多度等级划分 个体数占样地总捕获数量10%以上为优势类群,占1%~10%为常见类群,占1%以下为稀有类群。

1.4.2 α 多样性 通径分析用于研究自变量对因变量的直接作用和间接作用[18]。本研究采用通径分析方法确定在科的分类阶元上,计算土壤弹尾目优势类群和常见类群对土壤弹尾目群落多样性指数的直接和间接通径系数,分析弹尾目群落对多样性指数的贡献。

土壤弹尾目群落α 多样性特征采用Shannonwiener 多样性指数(H)、Pielou 均匀度指数(E)、Simpson 优势度指数(C)和Margalef 丰富度指数(D)进行分析。计算公式分别如下。

式中,Pi为群落第i个物种的个体数占总个体数的比例;S为群落所有物种数;ni为该群落内第i个物种的个体数;N为全部物种的总个体数。

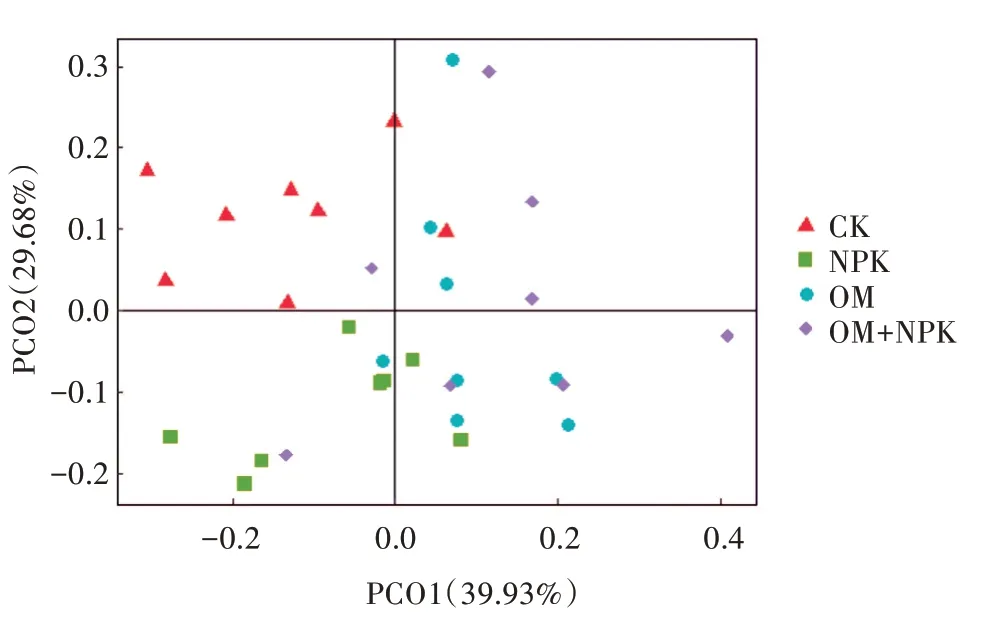

1.4.3 β 多样性 采用相似性分析(Analysis of similarities,ANOSIM)法研究土壤弹尾目群落之间及群落内差异性,并绘制弹尾目群落主坐标排序图,进一步分析土壤弹尾目β 多样性。

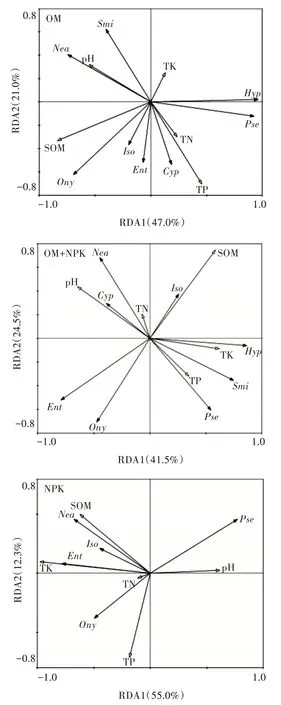

1.4.4 土壤弹尾目与环境因子的关系 运用主成分分析(Principal component analysis,PCA)法研究各样地对土壤弹尾目群落及多样性特征的影响,通过指示物种分析明确各样地指示物种。此外,应用冗余分析(Redundancy analysis)法研究不同施肥处理下土壤弹尾目群落与土壤理化性质的相关性。

1.4.5 数据统计分析 采用SPSS 25.0 软件和R4.1.2 软件进行数据统计,采用R4.1.2、Canoco for windows 4.5 软件绘图。

2 结果与分析

2.1 黑土农田弹尾目群落组成特征

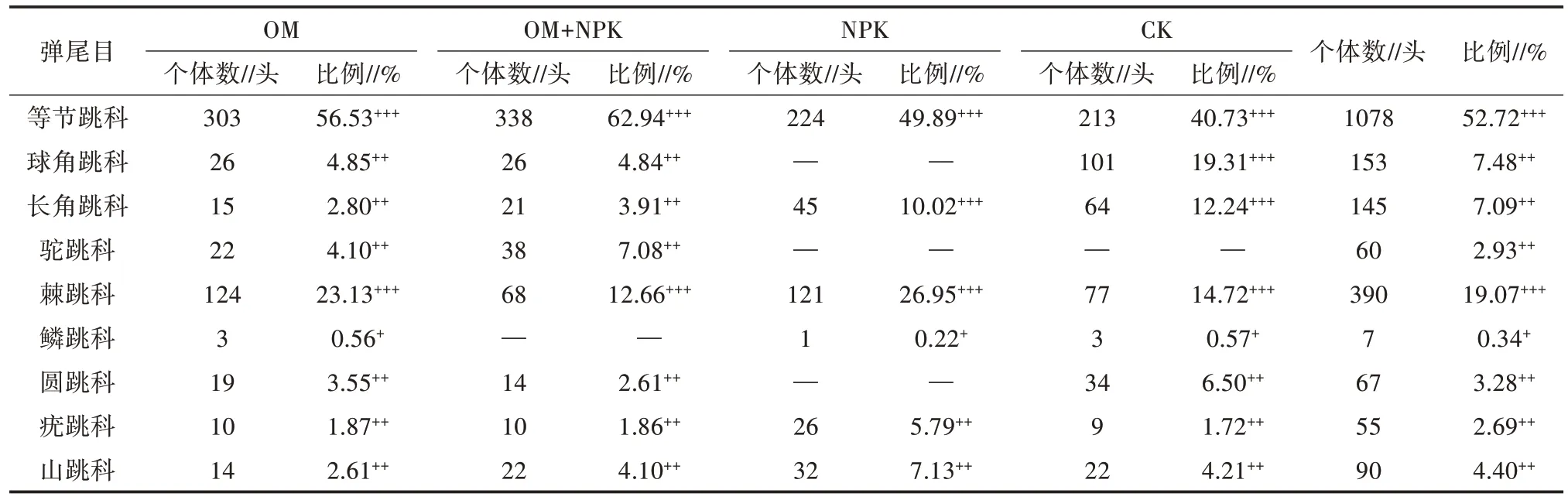

在研究区4 个样地内,共捕获弹尾目2 045只,隶属于9 科(表1)。其中优势类群为等节跳科(Isotomidae)和棘跳科(Onychiuridae),占总个体数的71.79%,常见类群为球角跳科(Hypogastruridae)、长角跳科(Entomobryidae)、驼跳科(Cyphoderidae)、圆跳科(Sminthuridae)、疣跳科(Neanuridae)、山跳科(Pseudachorutidae),占总个体数的27.87%,稀有类群为鳞跳科(Tomocetidae),仅占总个体数的0.34%。4 种处理方式下捕获的弹尾目个体总数高低表现为OM+NPK(537 头)>OM(536 头)>CK(523 头)>NPK(449 头),捕获类群数由高到低依次为OM(9 种)>OM+NPK(8 种)=CK(8 种)>NPK(6 种)。

表1 不同施肥处理下黑土农田弹尾目数量组成及占比

2.2 黑土农田弹尾目群落主要类群的变化特征

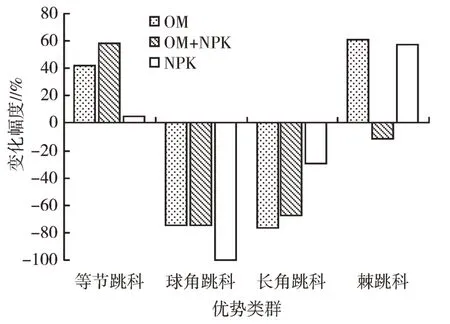

不同施肥方式下黑土农田弹尾目数量及变化幅度(与CK 相比)分析结果如表1、图1 所示。CK 的优势类群为等节跳科、球角跳科、长角跳科和棘跳科,分别占CK 弹尾目个体数的40.73%、19.31%、12.24%、14.72%。在OM 处理中,等节跳科、棘跳科弹尾目个体数为正增长,增幅分别为42.25%、61.04%,而球角跳科和长角跳科弹尾目个体数为负增长,减幅大于70%;OM+NPK 处理仅有等节跳科弹尾目个体数为正增长,增幅达58.69%,其余均为负增长或未变化;NPK 处理等节跳科和棘跳科弹尾目个体数为正增长,球角跳科和长角跳科为负增长,球角跳科减幅高达100%。等节跳科在OM、OM+NPK和NPK 处理中弹尾目个体数均为正增长,球角跳科和长角跳科弹尾目个体数均为负增长,说明施肥处理为等节跳科提供了适合生存与发展的微环境,且等节跳科对环境变化的适应能力更强,生态幅较宽,而球角跳科、长角跳科与其相反。

图1 与对照相比不同施肥处理下黑土农田弹尾目优势类群个体数变化幅度

2.3 黑土农田弹尾目群落多样性变化特征

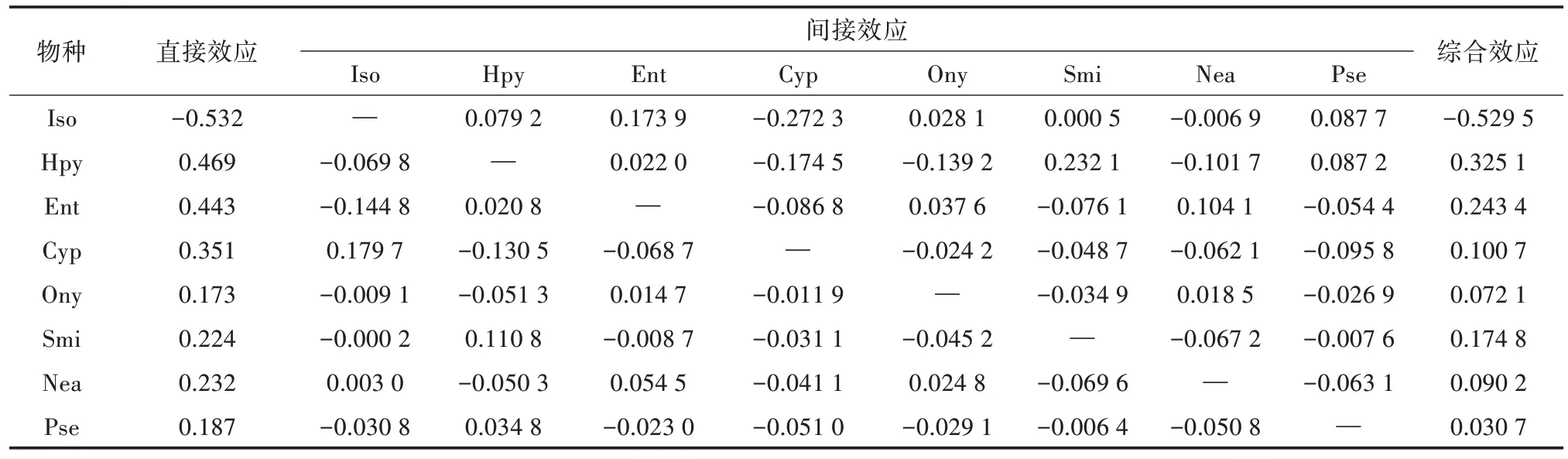

3 种不同施肥方式下,弹尾目群落的优势种和常见种的多样性指数通径分析(表2)表明,等节跳科对多样性指数的直接效应、间接效应和总效应均为最大,其次为球角跳科。与其他弹尾目物种相比,等节跳科通过驼跳科对多样性指数的间接贡献率最高,这表明等节跳科在多样性指数的提高上具有积极作用。优势种和常见种中棘跳科间接效应最小,其他物种对弹尾目多样性指数的间接贡献率均大于直接贡献率,表明弹尾目物种之间共生环境更有利于物种多样性的提高。

表2 不同施肥处理下黑土农田弹尾目群落对多样性指数影响的通径分析

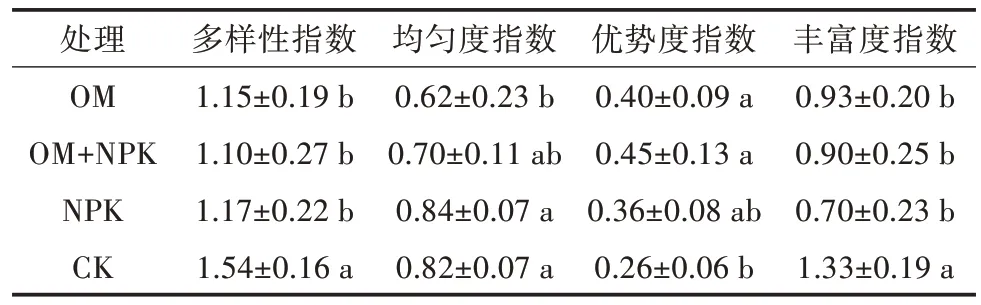

2.3.1 黑土农田弹尾目群落α 多样性分析 OM、OM+NPK 和NPK 3 种施肥处理的弹尾目群落多样性指数显著低于CK,其中,OM+NPK 处理的多样性指数最低,表明施肥降低了黑土农田弹尾目群落的多样性水平。不同处理方式下弹尾目群落均匀度指数表现为NPK(0.84)>CK(0.82)>OM+NPK(0.70)>OM(0.62),NPK 处理的均匀性显著高于OM 处理,表明NPK 处理的弹尾目物种分布比较均匀。OM 处理的等节跳科和棘跳科2 类占比较大,导致样地弹尾目群落均匀性最差。OM+NPK 处理的优势度指数最高,显著高于CK,其中等节跳科个体数占弹尾目总个体数的62.94%,在该处理中是最具优势的类群。从丰富度指数来看,OM、OM+NPK、NPK 3 种施肥处理显著低于CK,表明3 种施肥处理造成的土壤环境变化不适合弹尾目丰富度的发展。

表3 不同施肥处理下黑土农田弹尾目α 多样性特征(平均值±标准误)

2.3.2 黑土农田弹尾目群落β 多样性分析 对不同施肥方式下黑土农田弹尾目群落进行相似性分析(Analysis of similarities,ANOSIM)和主坐 标分析(Principal coordinate analysis)。相似性分析结果显示,各样地土壤弹尾目群落组间差异大于组内差异,并且组间差异极显著(R=0.343 3,P=0.001)。主坐标分析(图2)显示,PC1 轴(PCO1)、PC2 轴(PCO2)分别解释变量的39.93%和29.68%,二者累积解释变量的69.61%。两轴将各样地分隔开,PC1 分隔NPK处理与CK,PC2 将OM、OM+NPK 处理与NPK 处理、CK 分隔开,各样地间距离越远,土壤弹尾目群落间物种组成差异性越大。CK、NPK、OM 3 种处理下土壤弹尾目群落组间距离较远,样地差异性明显,表明受施肥影响不同样地中弹尾目的共有种有所减少。

图2 不同施肥处理下土壤弹尾目群落β 多样性分析

2.4 黑土农田弹尾目功能类群特征

样地捕获腐食性弹尾目有等节跳科、驼跳科、圆跳科、鳞跳科、疣跳科和山跳科,菌食性弹尾目主要有球角跳科、长角跳科和棘跳科。腐食性和菌食性弹尾目个体数各占捕获总数的66.36%、33.64%,腐食性弹尾目在施肥处理下占绝对优势,其中等节跳科占腐食性类群的79.43%、棘跳科占菌食性类群的56.68%,为主要优势类群。由图3 可以看出,就类群数而言,3 种施肥处理的菌食性类群数显著低于CK,NPK 处理的腐食性类群数显著低于CK;就个体数而言,OM+NPK 处理与CK、NPK 处理相比,腐食性个体数显著增多,3 种施肥处理的菌食性个体数显著低于CK。

2.5 黑土农田弹尾目群落对土壤环境的响应

2.5.1 黑土农田弹尾目群落指示物种分析 对弹尾目优势类群和常见类群进行主成分分析(Principal component analysis,PCA),如图4 所示,第一、第二主成分轴分别解释了弹尾目群落变异的68.9%、18.1%。等节跳科与OM、OM+NPK 处理密切相关;球角跳科和驼跳科与NPK 处理密切相关。

图4 不同施肥处理下弹尾目群落指标的主成分分析

为进一步明确弹尾目在农业生态系统中对土壤肥力的指示效果,对弹尾目物种进行指示值分析。由表4 可知,OM+NPK、NPK 和CK 3 种处理中具有指示物种,驼跳科是OM+NPK 处理的指示物种,疣跳科是NPK 处理的指示物种,球角跳科、圆跳科和长角跳科是CK 处理的指示物种。OM 处理中物种多度与频度不突出,缺乏指示物种。

表4 不同施肥处理下黑土农田弹尾目群落指示物种分析

2.5.2 黑土农田弹尾目群落与土壤理化性质间的关系 不同施肥方式会造成土壤理化性质的改变,而土壤动物群落组成、分布格局也因土壤理化性质的不同产生一定差异[19]。通过RDA(Redundancy analysis)分析(图5)表明,在OM 处理中,第一、第二排序轴累积解释了土壤弹尾目群落结构变异的68.0%,有机质含量对弹尾目群落影响最大,棘跳科与土壤有机质含量显著正相关(P<0.05),驼跳科与全磷和全氮含量呈正相关,疣跳科、圆跳科与pH 呈正相关;在OM+NPK 处理中,第一、第二排序轴累积解释了土壤弹尾目群落结构变异的66.0%,土壤有机质含量对弹尾目群落影响最大,等节跳科与土壤有机质含量呈显著正相关(P<0.05),球角跳科与全钾含量呈正相关,驼跳科与pH 呈正相关;在NPK 处理中,第一、第二排序轴累积解释了土壤弹尾目群落结构变异的67.3%,全钾含量对弹尾目影响最大,等节跳科、长角跳科与全钾含量呈显著正相关(P<0.05),棘跳科与全磷含量呈正相关,疣跳科与有机质含量呈正相关。

图5 不同施肥处理下弹尾目与土壤因子RDA 分析

3 讨论

3.1 不同施肥方式对黑土农田弹尾目群落结构的影响

不同施肥方式引起土壤环境变化,导致黑土农田弹尾目群落结构改变。本研究中,与CK 处理相比,OM 和OM+NPK 处理可使弹尾目群落的个体数和类群数增加,选用的有机肥料为鸡粪,其含有大量有机质、未消化的饲料和营养物质[20],能够促进微生物繁衍和植物根系生长[21],为腐食性和菌食性弹尾目群落提供了充足的食物。施用有机肥有助于弹尾目群落生存、繁衍和稳定[19];而施加NPK 弹尾目群落的类群数和个体数明显减少,原因是单一施用无机肥会造成土壤板结,使土壤保水、保肥能力下降,通透性降低,引起土壤弹尾目缺氧[22],从而降低了弹尾目的丰富度。

土壤动物群落组成结构不仅与土壤环境条件有关,也受物种生态学特性差异的影响[23]。等节跳科是各处理中的优势类群,在3 种施肥处理中均为正增长,可能与等节跳科是单性生殖物种[13],有较高的繁殖率和恢复潜力[24],同时又具有较强的环境适应能力[25],受环境的变化和外界干扰较小有关。球角跳科和长角跳科在3 种施肥处理中均为负增长,可能与球角跳科和长角跳科属于间接受精,需雄虫将精球置于地上等雌虫发现并收入体内[13],这个过程极易受外界影响有关。3 种施肥处理下土壤理化环境变化较大,受干扰程度较强[26],对球角跳科和长角跳科的繁育产生了不利影响。

此外,土壤动物功能类群也可解释物种对环境变化的响应。相对CK 处理而言,OM+NPK 处理使腐食性弹尾目的个体数量增多,但降低了菌食性弹尾目的数量,这表明施用半有机肥有益于腐食性弹尾目生存而对菌食性弹尾目具有抑制作用。半有机肥中的有机肥料比例下降导致土壤酸化[27],使土壤微生物活性减弱[28],微生物生物量减少,进而影响了菌食性弹尾目取食位点,此外腐食性弹尾目的增多会竞争菌食性弹尾目的生态位,也可导致菌食性弹尾目数量下降。而施用NPK 对腐食性和菌食性弹尾目的生存均有不利影响,主要是无机肥中过量的硝酸盐等化学有毒物质对土壤弹尾目有直接的毒害作用[29],对弹尾目功能类群的发展具有抑制作用。

3.2 不同施肥方式对黑土农田弹尾目多样性的影响

物种多样性是群落生物组成结构的重要指标[30],反映了群落内物种的丰富程度及其与环境之间的关系,体现了群落内物种食物网的复杂性和健康程度[31]。在3 种施肥处理中,OM+NPK 处理多样性指数最低,而优势度指数最高,这表明OM+NPK处理使土壤弹尾目群落的多样性下降,物种数量分配不均衡,这与以往研究[19]并不相符。分析其原因可能是等节跳科(Isotomidae)个体数量占绝对优势,对群落结构形成起到了控制作用,抢占了其他弹尾目物种的生存空间,造成物种间竞争加剧,物种多样性减少[32]。OM、NPK 处理弹尾目的多样性指数和丰富度指数都低于CK 处理,这可能与作物根际效应有关。作物根际效应是控制弹尾目群落多样性发展和群落组成的主要因素[33]。大豆根系的生长发育依赖土壤肥力,大豆根系越发达,其释放的分泌物如2,4-二叔丁基苯酚和香草酸浓度越高,对微生物生长发育的化感作用也就越强[34],可抑制微生物繁衍,减少了弹尾目食物来源。

基于弹尾目主要类群的通径分析,3 种施肥处理中,优势类群等节跳科对多样性指数的直接、间接和综合效应比其他弹尾目物种都要高,其间接效应最大为0.648 6。这表明等节跳科与其他弹尾目物种共生更加有益于弹尾目群落多样性水平的提升,等节跳科可能是弹尾目群落多样性向好发展的关键物种,这还需进一步验证。此外,疣跳科、长角跳科、山跳科、球角跳科、驼跳科和圆跳科通过弹尾目其他物种对多样性指数的间接效应均大于直接效应,可见弹尾目物种在共存环境中协同互补更有益于物种多样性的提高[35]。

β 多样性主要反映群落间环境异质性大小和不同群落间物种组成的差异[36]。土壤动物生存环境不同,群落分布格局也会存在差异。本研究相似性分析中,3 种施肥处理下土壤弹尾目群落组间差异显著,说明不同施肥处理弹尾目群落组成具有很高的异质性,反映出各样地弹尾目共有种较少,物种更替速度较快。不同肥料的投入作物长势各不相同,作物长势不同可回馈给土壤的植物残体也不同。由此,不同处理中弹尾目食物资源产生差异,导致弹尾目群落间产生差异。

3.3 不同施肥方式下黑土农田弹尾目群落对土壤环境的响应

本研究中,土壤有机质和全钾对弹尾目群落的影响较大,且均达到显著水平。李淑梅等[37]研究指出,有机质含量的增加对土壤动物数量有直接的积极作用。棘跳科、等节跳科分别在OM 和OM+NPK处理中密度有所提高,可能与OM 和OM+NPK 处理中有机质含量增加有关。土壤有机质一般是由植物残体和腐烂物质组成,有机质含量的增加为腐食性的等节跳科提供了食物资源,而有机质又是碳源的主要来源,为微生物生长提供了所需的碳源,进而引起菌食性棘跳科的增加。陈欢等[38]研究发现肥料中含钾能够促进植物根茎叶快速生长,增加收获期的凋落物,凋落物的增多不仅能抵挡紫外线对弹尾目群落的直接照射[39],还可提高土壤保湿能力,为喜湿的弹尾目提供了良好的栖息环境[40],良好的土壤环境和充足的食物资源是弹尾目生存的重要条件[41]。这也是全钾能够促进等节跳科相对密度增加的原因,这也表明弹尾目作为农田生态系统中的重要组成部分,对农田土壤环境变化极为敏感[12,14],可作为衡量土壤健康的指示生物。本研究对3 种施肥方式中弹尾目物种进行分析发现驼跳科、等节跳科、疣跳科、圆跳科和长角跳科5 个物种对土壤肥力的变化最为敏感,可作为黑土农田肥力的指示物种。

4 小结

在黑土农田中施入有机肥、半有机肥和无机肥可对土壤弹尾目群落产生不同影响。施用有机肥和半有机肥使土壤弹尾目群落数量和类群数显著提高,尤其对等节跳科的个体数量影响最大,有益于弹尾目优势种的发展,但显著降低了弹尾目群落的多样性水平。而施用无机肥引起了一系列土壤健康问题,对弹尾目群落造成负面影响,阻碍了弹尾目群落的生存与繁衍。这表明不同肥料对农田生态系统各有利弊,保护性耕作才是黑土农田生态系统恢复中的重要举措。同时施肥还改变了黑土农田的土壤理化性质,使土壤中有机质含量和全钾含量增加,进而提高了弹尾目的个体数量。弹尾目群落发挥着重要的指示作用,其中驼跳科、等节跳科、疣跳科、圆跳科和长角跳科有作为黑土农田土壤质量评估指示物种的潜力,对黑土农田生态系统恢复和粮食安全具有重要意义。