棕背䶄不同部位体毛红外光谱特征分析

2023-05-09杨文建周思宇苏航万祥旭金志民

杨文建,周思宇,苏航,万祥旭,金志民

(牡丹江师范学院生命科学与技术学院,黑龙江 牡丹江 157011)

棕背䶄(Myodes rufocanus)隶属于啮齿目仓鼠科䶄属,主要分布于大兴安岭、小兴安岭及长白山等地的林区[1]。啮齿动物是鸮形目鸟类的重要组成食物,通过对啮齿动物进行解刨获得胃容物,并利用其中含有的啮齿动物体毛进行分类鉴定,丰富鸮形目的食性分析数据[2,3]。相关学者对鸮形目的食性进行鉴定时发现其食物组成中包含棕背䶄[4,5],因此棕背䶄体毛的红外光谱数据可以为鸮形目鸟类食性鉴定提供参照。学者们对食肉目动物中的貉、狼、豹猫、金猫、大灵猫、小灵猫、豺、果子狸、云豹、藏狐、水貂、紫貂等动物的体毛进行了红外光谱的比较分析[6-10]。同时,也有相关学者利用红外光谱对啮齿目动物中的灰鼠和麝鼠体毛的特征进行对比分析,证实了利用红外光谱鉴定分析啮齿动物体毛的可行性[11,12]。哺乳动物不同部位的体毛具有差异[13,14],体毛的主要成分是角蛋白[15,16],而由于动物的遗传进化、生活环境、行为习惯等因素使得不同部位体毛角蛋白的结构和成分有一定的差异,角蛋白之间的差异是红外光谱进行分析的基础。FT-IR 是一种发展迅速的检测技术,其作为光源的红外光是连续波长,在对样品进行照射后能够使分子发生振动,并且实现转动能级之间的跃迁,从而获得分子的振转光谱。通过分析光谱的变化,获得细胞内生物分子结构、构型、构像和数量变化等信息[17,18]。目前,对啮齿动物体毛的相关研究较少,利用体毛进行分类鉴定的数据不充足,无法快速有效鉴别。本研究对棕背䶄不同部位的体毛进行红外光谱及其二阶导数分析,为啮齿动物体毛特性的研究和鸮形目鸟类食性分析提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

棕背䶄为2019 年9 月捕于黑龙江省牡丹江市横道河子林区的成年健康个体。横道河子林区位于张广才岭主脊东部余脉,具有丰富的啮齿动物种类资源[19]。捕获后用镊子分别拔取棕背䶄背部和腹部的体毛于-80 ℃中保存。

1.2 试验设计

将待测样品置于无水乙醇中清洗,用超声波清洗器清洗10 min,弃无水乙醇,清洗4次,将样品置于80 ℃烘箱中烘干8 h 后取出备用。加入液氮对鼠毛进行研磨,研磨至粉末状。取1~2 mg 的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末,与干燥的溴化钾粉末(约100 mg)均匀混合,装入模具内,在压片机上压制成片。将压片置于傅里叶变换红外光谱仪的样品光路,扫描波数设置为400~4 000 cm-1,开启自动分析系统得到分析数据,重复压片和扫描5 次。

1.3 数据处理

数据采用Excel软件进行录入和预处理,处理后的数据用Origin 2018 软件绘图。

2 结果与分析

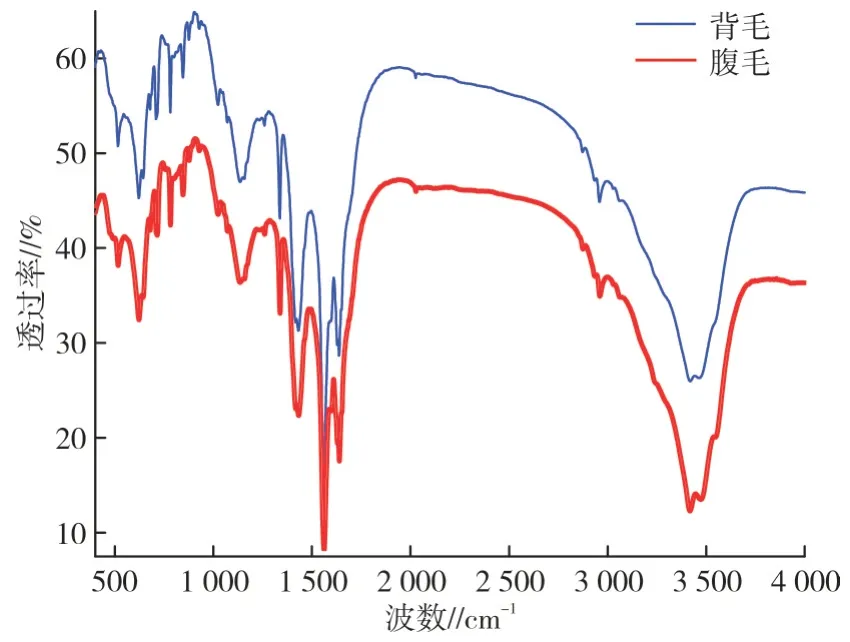

2.1 棕背䶄背毛和腹毛红外光谱分析

体毛是哺乳动物的重要特征之一,不同部位的体毛品质性状具有差异,对棕背䶄背毛和腹毛进行扫描,得到红外光谱如图1 所示。由图1 可知,在400~4 000 cm-1范围内的棕背䶄背毛和腹毛具有极大的相似性,吸收峰出峰位置和峰形基本一致,但也有一定的差异。棕背䶄不同部位体毛在红外光谱中的相似性表现为背毛和腹毛均在1 560 cm-1附近(酰胺Ⅱ带)、1 637 cm-1附近(酰胺Ⅰ带)形成明显的吸收峰,均在1 337 cm-1处有C-H 基团的曲振动吸收峰[20]。不同部位体毛的差异性表现为背毛在910 cm-1处有峰强较小的C-N 基团伸缩振动吸收峰,而腹毛未观察到。

图1 棕背䶄背毛和腹毛红外光谱

2.2 棕背䶄背腹毛红外光谱放大分析

为更好地比较棕背䶄背毛和腹毛的特点,对600~800 cm-1的红外光谱进行放大比较,结果如图2所示。由图2 可知,在600~800 cm-1范围内,棕背䶄的背毛和腹毛红外图谱的相似性极大,但也具有一定的差异,说明在不同部位角蛋白家族的表达也有所不同。同一动物不同部位体毛的相似性表现在蛋白质红外光谱中典型的酰胺基团吸收特征峰之一的酰胺Ⅳ带的O=C-N 基团的弯曲振动吸收峰相同位置621、643 cm-1,酰胺Ⅴ带的N-H 基团的弯曲振动吸收峰均在678、781 cm-1出现。同一动物不同部位体毛的差异性表现为背毛在685 cm-1处有酰胺Ⅴ带的N-H 基团弯曲振动吸收峰,腹毛则未观察到;背毛和腹毛在712 cm-1处的酰胺Ⅴ带的N-H 基团弯曲振动吸收峰明显不对称,而且峰形不同。

图2 棕背䶄背毛和腹毛红外放大图谱

棕背䶄背毛和腹毛的吸收峰基本一致,说明这两种体毛的组成物质是一致的,构成棕背䶄物种特征的一部分,但是背毛和腹毛之间还存在一定的差异,不同部位体毛组成蛋白的含量或者蛋白侧链的种类导致差异较小。

2.3 棕背䶄背毛和腹毛二阶导数谱分析

二阶导数可以对红外光谱的分辨率进行加强,区分红外光谱中不易观察到的微小差异,为更好地比较棕背䶄背毛和腹毛的特征,分别对两种体毛在600~800 cm-1和1 600~1 800 cm-1范围内的二阶导数进行比较。

2.3.1 二阶导数谱600~800 cm-1范围内分析 由图3可以看出,背毛和腹毛在702、777、786 cm-1等处均具有明显的吸收峰,峰形基本一致。二阶导数谱中的出峰位置和峰形虽然基本一致,但也具有一定的差异,主要表现为背毛在726 cm-1形成一个较小的峰,而腹毛则未观察到;腹毛在667~676 cm-1形成明显的W 形图谱,在688~695 cm-1形成明显的M 形图谱,而背毛表现不明显;腹毛在626~640 cm-1由4 个峰形和峰强相近的单峰形成两个相似的W 形图谱,背毛的4 个峰则由于峰形和峰强的差距形成1 个M形和1 个W 形图谱;背毛在651~667 cm-1由4 个峰形成2 个W 形图谱,而腹毛的峰强变化较大,在653、664 cm-1两处各形成明显的单峰。

2.3.2 二阶导数谱1 600~1 800 cm-1范围内分析由图4 可以看出,棕背䶄的背毛和腹毛均在1 646、1 633、1 654 cm-1等处具有明显的基本一致的吸收峰。但是也有一定的差异性,主要表现为背毛在1 626、1 754 cm-1各有一个较小的峰,而腹毛未观察到;腹毛在1 687~1 694 cm-1范围内有一个明显的单峰,背毛则有一个不明显的W 形图谱;背毛在1 765~1 771 cm-1形成W 形图谱,而腹毛形成了一个肩峰。

图4 棕背䶄背毛和腹毛1 600~1 800 cm-1范围二阶导数谱

3 讨论

棕背䶄背毛和腹毛的红外光谱对比分析,两种体毛的红外光谱基本一致,吸收峰大致相同。不同部位体毛之间的微小差异主要表现在600~800 cm-1和1 600~1 800 cm-1,这与相关学者对几种小型哺乳动物体毛的红外光谱研究结论类似[11]。但相关学者的图谱差异主要表现在600~1 800 cm-1,本研究中800~1 600 cm-1光谱数据差异不明显,可能是因为采用同一种动物不同部位的体毛进行分析,体毛中成分高度相似,出现的差异较小。同时,目前对于同种动物不同部位体毛之间微小差异的研究不充分,利用红外光谱可以有效实现对蛋白质二级结构的无损检测[21,22],对不同部位体毛由于遗传信息和外界环境所导致的蛋白质结构上的微小差异具有一定的鉴定作用。

4 小结

棕背䶄背毛和腹毛的红外光谱特征基本一致,但不是完全相同,存在一定的差异,尤其是根据红外光谱数据得到的在600~800 cm-1和1 600~1 800 cm-1范围的二阶导数谱更能反映出二者之间的差异。利用红外光谱可以对棕背䶄进行鉴定并对其不同部位体毛的识别。同时,由于体毛的耐腐蚀性和耐磨性,其较肌肉更容易保存,在鸟类消化道内停留时间更长,对鸮形目鸟类的食性进行鉴定时可以利用体毛的红外光谱数据作为参照。