不同地理种源筇竹实生苗基株和构件生物量比较研究

2023-05-09董文渊刘金龙

阳 丽,董文渊,刘金龙,浦 婵

(1.西南林业大学林学院,云南昆明 650224;2.西南林业大学筇竹研究院,云南昆明 650224;3.云南省林业调查规划院生态分院,云南昆明 650000;4.大关县林业和草原局,云南大关 657400)

生物量是生态系统结构优劣和功能高低最直接的体现,可作为评价生态系统内部群落生长状况的重要指标,生物量的大小也直观地反映了植物对于周边资源利用能力的差异[1]。相关研究表明,植物的生物量关系着植物自身的生存能力,在生长初期生长较快、生物量累积较大的植株,往往具有更强的环境适应能力[2]。因此,对植物生物量进行研究是深入了解植物生态学及农业生物学的重要途径。

筇竹是复轴混生型的小型竹类植物,分布于金沙江下游的云南省昭通市北部9 个县和四川省雷波县、叙永县、兴文县、筠连县、马边县等地的中山湿性常绿阔叶林地区,具有重要的经济价值、生态价值和观赏价值[3-5]。目前,关于筇竹无性系种群的生物量结构与动态、筇竹无性系种群构件生物量积累分配、混交林中筇竹地上部分生物量模型构建、筇竹不同种源种子播种品质等研究已有报道,但对于不同地理种源筇竹实生苗基株及各构件生物量的研究则未见报道[6-9]。因此,本文测定5 个不同地理种源筇竹实生苗基株及各构件生物量并进行比较,旨在了解不同地理种源筇竹幼苗的生长适应性及差异性,并试图从实生苗苗期生物量的差异中探索其对无性系种群未来生长的影响,从而为筇竹优良无性系的早期选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于云南省昭通市大关县翠华镇黄连河村草坪子的大关县国有林场保障性苗圃基地,地理位置为103°55'13″E,27°44'50″N,海拔1 771 m。试验地属北亚热带季风气候区,年平均气温14.5 ℃,年平均日照时间966.3 h,年平均降水量991.3 mm,年平均无霜期308 d,土壤为山地黄壤,坡度约30°,具备灌溉条件。

1.2 供试种子及其制备

2021 年4 月中下旬,分别于大关县天星镇沿河村(104°01'57″E,27°56'40″N,海拔1 609 m)、大关县木杆镇元亨村(103°55'34″E,28°7'29″N,海拔1 821 m)、盐津县柿子镇岔河村(104°04'36″E,27°56'51″N,海拔1 680 m)、盐津县豆沙镇长胜村(104°6'10″E,27°59'17″N,海拔1 650 m)、永善县团结乡东胜村(103°53'31″E,28°13'25″N,海拔1 797 m)的开花竹林中采集成熟种子用于播种育苗试验,将种子的地理种源分别记为天星、木杆、柿子、豆沙、团结。

将采集回来的种子放置于0.1%的高锰酸钾溶液中消毒30 min,消毒完成后立即用50%多菌灵可湿性粉剂500 倍液杀菌30 min。待消毒和杀菌完成后,用蒸馏水将残留在种子表面的溶液冲洗干净,然后将冲洗干净的种子放置在阴凉通风的室内晾干表面水分,而后装入保鲜袋置于4 ℃冰箱中储存备用。

1.3 试验设计

播种育苗试验采用单因素完全随机区组设计,共设置3 个区组,每个区组5 个小区,每个种源为1 个小区,在每个小区内放置100 个无纺布袋,规格为12 cm×12 cm,配好营养土(羊粪9%、生土54%、腐殖质土34%、缓释型复合肥3%)后上袋,将无纺布袋按照10×10 的方式排列成正方形。于2021 年4 月27日在排列好的无纺布袋内播种,每袋播种1粒种子,覆土厚约1 cm。在育苗过程中,苗期管理均按照相同的方法进行。

1.4 生物量测定

2021 年12 月,在各小区内随机选取10 袋(丛)幼苗测定生物量,每个种源30 袋(丛),共150 袋(丛)。起苗时,直接将营养袋连苗一起带回实验室,用清水洗净竹苗根系泥土并在阴凉处晾干,保持竹苗根系完整。由于1 年生实生苗枝短而少,将秆、枝合并,计为秆枝生物量。将每一株幼苗仔细地按照根、鞭、蔸、秆枝、叶、笋芽等构件分开,称量其鲜质量。将所有构件装入纸袋内并做好标记放入烘箱,105 ℃杀青0.5 h,而后将烘箱温度调至85 ℃烘干至恒重,取出称量其干质量。各构件的鲜质量和干质量均用电子天平称量,精确至0.01 g。得到各构件的鲜质量和干质量后,通过计算得出实生苗基株、各构件及地上、地下部分生物量。

1.5 数据处理与分析

利用Excel 2010 将试验数据初步整理后,用IBM SPSS Statistics 26.0 对数据进行分析。如果数据不符合正态分布则采用指数或开根号转换,当数据符合正态分布且方差齐时采用单因素方差分析(One-way ANOVA),并用LSD 法进行多重比较;数据符合正态分布但方差不齐时则采用Welch 方差分析(Welch ANOVA),并用Tamhane's T2检验进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同地理种源筇竹实生苗生物量方差分析

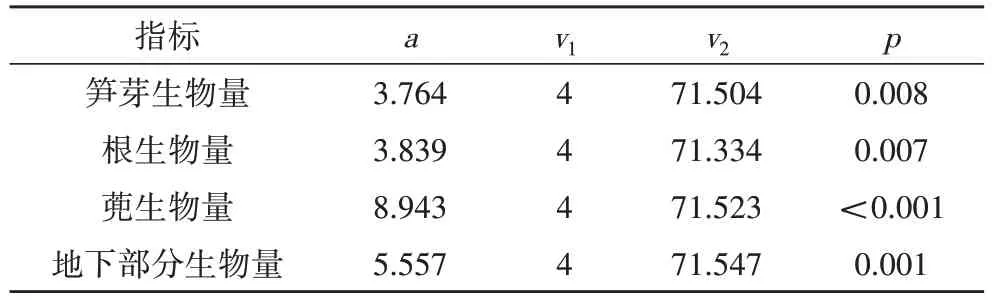

在播种时间、苗期管理技术相同的前提下,植物生物量的大小反映了植物对资源的利用情况和生产能力。不同地理种源筇竹实生苗基株、各构件及地上、地下部分生物量方差分析结果如表1、表2 所示。经方差分析后发现,不同地理种源筇竹实生苗基株生物量差异极显著(p<0.01);不同地理种源筇竹实生苗地上部分、秆枝、笋芽生物量差异极显著(p<0.01);不同地理种源筇竹实生苗蔸生物量差异极显著(p<0.01)。筇竹实生苗地下部分生物量由根、鞭、蔸的生物量组成,但1 年生实生苗鞭的分化比例较低,在5个不同地理种源150丛样苗中,仅有4丛竹苗有鞭,因此未对实生苗鞭的生物量进行统计分析。

表2 不同地理种源筇竹实生苗生物量Welch方差分析结果

2.2 不同地理种源筇竹实生苗基株生物量多重比较

对不同地理种源筇竹实生苗基株生物量进行多重比较后发现,不同地理种源筇竹实生苗基株生物量大小顺序依次为豆沙>木杆>天星>柿子>团结,豆沙种源筇竹实生苗基株生物量是团结的1.66 倍。豆沙种源筇竹实生苗基株生物量与天星、柿子、团结种源差异极显著,与木杆种源无极显著差异(见表3)。

表3 不同地理种源筇竹实生苗基株生物量多重比较 单位:g

2.3 不同地理种源筇竹实生苗各构件生物量多重比较

对不同地理种源筇竹实生苗各构件生物量进行多重比较后发现,不同地理种源筇竹实生苗叶、秆枝的生物量大小顺序依次为豆沙>木杆>天星>柿子>团结,豆沙种源筇竹实生苗叶生物量是团结的1.25 倍,豆沙种源筇竹实生苗秆枝生物量是团结的1.39 倍;不同地理种源筇竹实生苗笋芽生物量大小排序依次为柿子>木杆=豆沙>天星>团结,柿子种源筇竹实生苗笋芽生物量是团结的1.34 倍;不同地理种源筇竹实生苗根的生物量大小顺序依次为木杆>豆沙>柿子>团结>天星,木杆种源筇竹实生苗根生物量是天星的1.25 倍;不同地理种源筇竹实生苗蔸的生物量大小顺序为豆沙>木杆>天星>团结>柿子,豆沙种源筇竹实生苗蔸生物量是柿子的1.69 倍(见表4)。从地下部分不同构件生物量看,5 个不同地理种源筇竹实生苗根生物量均大于蔸生物量,表明在个体发育的幼年阶段,基株将更多生物量分配到具有吸收、支持、繁殖、贮存功能的根构件中,有利于无性系未来生长和空间的拓展。

表4 不同地理种源筇竹实生苗各构件生物量多重比较 单位:g

2.4 不同地理种源筇竹实生苗地上、地下部分生物量多重比较

对不同地理种源筇竹实生苗地上、地下部分生物量进行多重比较后发现,不同地理种源筇竹实生苗地上部分生物量大小顺序依次为豆沙>木杆>天星>柿子>团结,豆沙种源筇竹实生苗地上部分生物量是团结的1.31 倍,与不同地理种源筇竹实生苗基株生物量的差异一致,表明不同地理种源筇竹实生苗基株生物量的差异主要取决于地上部分生物量的差异;不同地理种源筇竹实生苗地下部分生物量大小顺序依次为豆沙>木杆>天星>柿子=团结,豆沙种源筇竹实生苗地下部分生物量是柿子、团结的1.25 倍(见表5)。地下部分生物量较大可以为苗木生长提供更多的资源和空间,根系和鞭蔸发达的植株也能更好地起到保持水土的作用,这对于山地造林尤为重要。

表5 不同地理种源筇竹实生苗地上、地下部分生物量多重比较 单位:g

3 结论与讨论

通过对5 个不同地理种源筇竹实生苗基株、各构件及地上、地下部分生物量进行比较研究,发现筇竹实生苗基株、各构件及地上、地下部分生物量在5 个地理种源间均存在极显著差异,这与黄勇、杨汉奇等的研究结果一致[10-11]。

筇竹实生苗基株、叶、秆枝、地上部分生物量最大的为豆沙种源,最小的为团结种源;笋芽生物量最大的为柿子种源,最小的为团结种源;根生物量最大的为木杆种源,最小的为天星种源;蔸生物量最大的为豆沙种源,最小的为柿子种源;地下部分生物量最大的为豆沙种源,最小的为柿子、团结种源。筇竹实生苗基株与各构件生物量的最大、最小未全部出现在同一种源,说明筇竹实生苗各构件生物量与基株生物量之间无协同变化规律。

除豆沙种源筇竹实生苗各构件生物量大小表现为秆枝>叶>根>蔸>笋芽外,其他种源筇竹实生苗各构件生物量大小均表现为叶>秆枝>根>蔸>笋芽。地上部分各构件(叶、秆枝、笋芽)是筇竹进行光合作用的主要场所,地下部分各构件(根、蔸)则为筇竹的生长提供水分和养分,筇竹实生苗将主要的生物量分配到地上部分的叶或秆枝,说明叶和秆枝能更好地增强基株的竞争力,而将地下部分的生物量更多地分配到根中,为植株生长奠定了良好的基础。

生物量积累情况的差异表明了植物对其生存空间的资源利用能力的不同,不同种源种子播种的生境、生长期及苗期管理措施相同,其生物量却存在差异,这主要是由于种子本身的遗传差异造成其在生长发育过程中对环境的适应能力不同[12-13]。综合分析不同地理种源筇竹实生苗基株及各构件生物量,发现豆沙种源表现较好,其次是木杆、天星种源,柿子和团结种源表现较差,说明豆沙、木杆、天星种源筇竹在苗期对资源的利用能力和对环境的适应能力更强,能为无性系种群未来的生长提供更多的营养物质,可作为后期造林的优选种源。以县为单位来看,永善县种源表现最差,盐津县的2 个种源一个属优选种源,一个则属较差种源,大关县的2 个种源均入选为优选种源,因此大关县筇竹种源在今后营林生产中可作为首选。但随着植株后期的生长,各构件生物量是否还会保持无协同变化规律,苗期表现好的种源在今后的造林实践中是否能延续良好的表现都有待进一步跟踪研究。