健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床研究※

2023-05-07刘雪芳高志成

刘雪芳 高志成

(武汉科技大学附属武昌医院中医科,湖北 武汉 430063)

原发性痛经好发于青春期与青年女性,临床表现为下腹痉挛性疼痛、头晕、乏力等,可对患者生活质量带来严重影响[1]。西医认为,子宫收缩异常、内分泌紊乱是引起原发性痛经疼痛的重要机制[2],多采用非甾体抗炎药、前列腺素合成酶抑制剂等治疗,虽可抑制前列腺素生成,减轻子宫平滑肌痉挛,起到镇痛效果,但无法达到根治目的,且副作用较多[3-4]。原发性痛经可归于中医学“经行腹痛”范畴,以寒凝血瘀证最多见。针刺与温和灸作为中医特色疗法,在原发性痛经治疗中显示出了良好效果,针刺通过不同选穴组合起到调理机体的作用,温和灸可起到散寒消瘀、温经止痛之效[5-7]。2018年11月至2019年11月,我们在口服布洛芬缓释胶囊对症治疗的基础上加用健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经60例,并与单纯采用口服布洛芬缓释胶囊对症治疗60例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部120例均为武汉科技大学附属武昌医院中医科寒凝血瘀型原发性痛经患者,按照随机数字表法分为2组。治疗组60例,年龄19~29岁,平均(24.74±3.05)岁;病程1~8年,平均(3.42±0.73)年;初潮年龄12~15岁,平均(14.09±0.86)岁;月经周期28~32天,平均(29.94±1.87)天;行经期4~6天,平均(5.72±0.90)天。对照组60例,年龄18~28岁,平均(24.29±2.62)岁;病程1~7年,平均(3.26±0.64)年;初潮年龄12~15岁,平均(13.85±0.92)岁;月经周期28~32天,平均(29.71±1.69)天;行经期4~7天,平均(5.63±0.82)天。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断参照加拿大妇产科医师协会(SOGC)制订的《原发性痛经共识指南》[8]中原发性痛经的诊断标准。中医诊断参照《中医妇科学》[9]中寒凝血瘀型痛经的诊断标准。

1.2.2 纳入标准 符合上述中、西医诊断标准;经前或经期疼痛视觉模拟评分(VAS)[10]≥4分,未生育,月经周期规律,生殖器官未见器质性病变;近3个月未使用镇静、止痛、激素类药物;患者自愿参加本研究,签订知情同意书,经过医院医学伦理委员会批准。

1.2.3 排除标准 月经周期≥35天或不规律者;施灸或针刺穴位皮肤存在瘢痕、破溃、皮肤过敏,不宜采取针灸治疗者;有晕针史者;继发性痛经者;合并造血、肝肾、心血管系统等严重的躯体疾病者;合并精神系统疾病者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 予布洛芬缓释胶囊(广州柏赛罗药业有限公司,国药准字H20043148)1粒,每日2次,经期痛经期间服用,连续服用3天。

1.3.2 治疗组 在对照组基础上加用健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗。

1.3.2.1 健脾和胃、调补任脉针法 取穴:三阴交(双侧)、足三里(双侧)、地机(双侧)、中脘、归来(双侧)、关元。患者选取仰卧位,以酒精棉球消毒穴位附近皮肤,选用华佗牌0.30 mm×50 mm一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),先直刺三阴交、足三里、地机,深度25~40 mm,再直刺中脘、归来,深度25~40 mm,向下斜刺关元,深度25~40 mm,捻转补法得气后留针30 min,期间以捻转补法行针3次,每次行针1 min,每日1次,经前1周开始治疗,至月经来潮。

1.3.2.2 温和灸 取穴关元。患者取仰卧位,显露关元穴,取一支艾条(北京同仁堂中药饮片有限责任公司)点燃,手持艾条垂直悬于关元穴上方,距离皮肤2~3 cm,可依据患者感觉适当调整施灸距离,以出现温热感但无灼热感为宜,施灸时间为15 min,每日1次,经前1周开始治疗,至月经来潮。

1.3.3 疗程 2组均治疗3个月经周期后统计疗效。

1.4 观察指标及方法 ①对比2组治疗前后中医症状评分,参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]中相关内容拟定评分标准,主症小腹冷痛按重、中、轻、无4个等级,依次评为9、6、3、0分,次症畏寒肢冷、经血量少、经色紫暗伴血块及面色青白按重、中、轻、无4个等级,依次评为3、2、1、0分,评分越高表示症状越重。②比较2组治疗前后痛经症状及疼痛程度变化情况,分别采用COX痛经症状量表(CMSS)[12]及疼痛VAS进行评价,CMSS评分越高表示症状越明显,疼痛VAS评分越高表示疼痛程度越剧烈。③比较2组治疗前后子宫微循环指标变化情况,应用经腹三维彩色多普勒超声(西门子,ACUSON X150)测定子宫动脉的收缩期血流速度(Vs)、舒张期血流速度(Vd)及平均血流速度(Vm)水平。④比较2组治疗前后辅助性T淋巴细胞(Th)因子血清干扰素γ(IFN-γ)、白细胞介素10(IL-10)及IL-4水平变化情况。

1.5 疗效标准 痊愈:下腹痛与其他伴随症状均消失,且连续3个月未见复发;显效:下腹痛与其他伴随症状均显著缓解,在不服用止痛药情况下可坚持工作;有效:下腹痛与其他伴随症状均有所减轻,服用止痛药的情况下可坚持工作;无效:下腹痛与其他伴随症状均未见明显减轻[8]。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结果

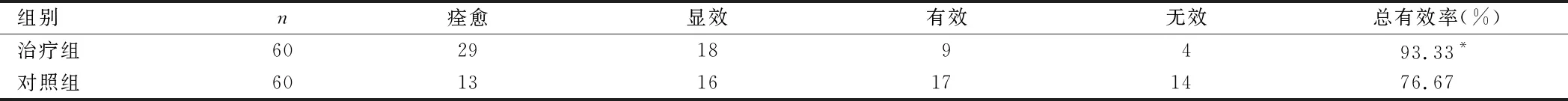

2.1 2组临床疗效比较 治疗组总有效率93.33%(56/60),对照组总有效率76.67%(46/60),治疗组疗效优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组临床疗效比较 例

2.2 2组治疗前后中医症状评分变化比较 与本组治疗前比较,2组治疗后小腹冷痛、畏寒肢冷、经血量少、经色紫暗伴血块及面色青白评分均降低(P<0.05),且治疗组治疗后小腹冷痛、畏寒肢冷、经血量少、经色紫暗伴血块及面色青白评分均低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后中医症状评分变化比较 分,

2.3 2组治疗前后CMSS评分及疼痛VAS变化比较 与本组治疗前比较,2组治疗后CMSS评分及疼痛VAS均降低(P<0.05),且治疗组治疗后CMSS评分及疼痛VAS均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后CMSS评分及疼痛VAS变化比较 分,

2.4 2组治疗前后子宫动脉Vs、Vd及Vm变化比较 与本组治疗前比较,2组治疗后子宫动脉Vs、Vd及Vm均升高(P<0.05),且治疗组治疗后Vs、Vd及Vm高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗前后子宫动脉Vs、Vd及Vm变化比较

2.5 2组治疗前后血清IFN-γ、IL-10及IL-4水平比较 与本组治疗前比较,2组治疗后血清IFN-γ水平均升高(P<0.05),IL-10及IL-4水平均降低(P<0.05),且治疗组治疗后血清IFN-γ水平高于对照组(P<0.05),IL-10及IL-4水平低于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组治疗前后血清IFN-γ、IL-10及IL-4水平比较

3 讨论

原发性痛经属中医学“经行腹痛”范畴,认为其病位在胞宫、冲任,病机为不荣则痛、不通则痛。《金匮要略》中有言:“带下,经水不利,少腹满痛。”因气血亏损,冲任、胞脉、胞宫失于濡养,致不荣则痛;寒凝经脉,气血瘀阻,使冲任、胞宫的气血不畅,致不通则痛,其中临床上寒凝血瘀型原发性痛经更常见[13]。患者素体虚弱,外感寒邪,或因经期过食寒凉之品,致阳气损伤,冲任虚寒,无以助血行,寒则难以温脉,血得寒而凝,继而成瘀,胞宫失于濡养,气血运行失畅,引起腹痛[14]。《妇人大全良方》中记载:“妇人冷劳,属气血不足、脏腑虚寒,以致脐下冷痛。”故寒凝血瘀型原发性痛经以寒凝血瘀为标,气血虚亏、冲任不调为本,治疗时应遵循健脾和胃、调补任脉、温经散寒、化瘀止痛的原则。

针刺疗法可对经络系统起到直接刺激作用,调理机体阴阳、气血[15],灸法在多种虚寒性、疼痛性疾病治疗中具有良好效果[16],相关研究报道也显示针刺联合温和灸治疗原发性痛经具有良好止痛效果[17]。故我们尝试采用健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经。中医学认为,脾胃乃后天之本,气血生化之源,能增强正气,抵御外邪,脾胃不和百病生。脾主统血,胃属水谷之海,两者互为表里,多血多气,阳明充盛,冲任得养,则女子经行正常[18]。因此健脾和胃、调补任脉针法中取三阴交、足三里、地机、归来,以奏健脾和胃、补益气血之功。其中三阴交属肝、肾、脾三经交会穴,针刺可使三经气血调和,经脉调畅,胞宫得养,腹痛得消[19];足三里属足阳明胃经下合穴,针刺补气血,健脾胃,止腹痛;地机属足太阴脾经郄穴,可治血证,针刺可调经活血止痛;归来属足阳明胃经,针刺可温经散寒,调气止痛。同时,任脉主一身之阴,起于胞宫,循行下腹部,与经行腹痛密切相关。因此,配合取任脉中脘、关元,以奏温阳调任之功。其中中脘为脾胃生化输布枢纽,刺之可滋养脾胃,调补冲任;关元为调精血、理冲任要穴,针刺可升阳益气,温通胞脉,固本培元。《灵枢·周痹》中有言:“痛从上下者,先刺其下以过之,后刺其上以脱之。”因此,在针刺时,先直刺三阴交、足三里、地机,再直刺中脘、归来,向下斜刺关元,施针顺序合理,更利于调畅气机,结合捻转补法行针可激发机体正气,温阳散寒,最终起到健脾和胃、调补任脉、温经散寒之效。《本草从新》中有云:“艾叶苦辛,……能回垂绝之阳,通十二经,走三阴,理气血,逐寒湿,暖子宫。”我们在健脾和胃、调补任脉针法基础上结合温和灸,通过艾叶点燃后的温热效应及其自身药效,进一步发挥温经散寒、活血行气、通经止痛之效[20]。所选关元穴具有较强的补益、温阳作用,通过关元穴温和灸可辅助起到调补任脉、温经散寒、化瘀止痛之效,增强治疗效果。相关研究表明,艾灸可防止原发性痛经患者子宫异常收缩,改善子宫动脉血液循环,减轻子宫痉挛,进而缓解疼痛[21]。本研究结果也显示,治疗组治疗后总有效率高于对照组(P<0.05),中医症状小腹冷痛、畏寒肢冷、经血量少、经色紫暗伴血块及面色青白评分及CMSS评分、疼痛VAS均低于对照组(P<0.05),说明健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经疗效确切。

本研究结果显示,治疗组治疗后子宫动脉Vs、Vd及Vm均高于对照组(P<0.05),说明应用健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗可更有效改善子宫微循环情况,利于减轻子宫平滑肌异常收缩,发挥止痛效应,这也可能是其治疗作用机制之一。治疗组治疗后血清IFN-γ水平高于对照组(P<0.05),IL-10及IL-4水平低于对照组(P<0.05)。提示应用健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗可调节Th1/Th2平衡,具有一定的免疫调节作用。

综上所述,健脾和胃、调补任脉针法联合温和灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经疗效确切,可有效改善患者中医症状和痛经症状,减轻疼痛,其作用可能与改善子宫微循环,调节Th1/Th2平衡有关,但具体机制仍需将来进一步探讨。