“探究感应电流的产生条件”案例教学有效性探讨

2023-05-04吕婧陈刚

吕婧 陈刚

摘 要:学习者习得物理概念和规律的信息加工机制,可为有效教学提供稳定一致的评价标准。以“探究感应电流的产生条件”教学为例,分析教学中需要获得的各个结论及每个结论获得的学习机制、必要信息的呈现方式,以此为依据评析案例教学的有效性,并进一步提供合理的建议。

关键词:感应电流;产生条件;学习心理学;加工机制

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)4-0069-6

1 问题的提出

感应电流的产生条件是高中物理电磁感应教学的重难点之一。鉴于学生在初中对于电磁感应的学习并不深入,可能存在错误认知:只有切割磁感线才能产生感应电流;切割磁感线一定能产生感应电流[1],不同版本的《物理》教材尝试通过多个实验引导学生修正错误认知、发现本质原因。以2019年版人教版教材为例,它根据导体棒和通电螺线管两个实验的现象(图1),直接概括出产生感应电流的条件是磁通量发生变化。倘若教师理所当然地“教教材”,那么由表面现象直接跃迁到磁通量的要求可能超出学生的认知能力,并且按照两个实验的逻辑难以严谨地说明感应电流的产生必须是与磁通量变化有关,而与闭合导体回路面积变化或磁感应强度变化等没有必然联系。一些教师意识到问题,创造性地改进实验,期望通过实验探究展开教学,促进学生深度学习。那么,究竟这些教学改进是否有效呢?有效性的依据是什么呢?其次,这些教学方案是否还有改进的空间呢?若有,该如何改进呢?基于以上问题,笔者认真观看了一些全国中学物理青年教师教学大赛的录像,选取其中一个教学录像,从学习心理学视角分析其在获得感应电流产生条件过程中的教学有效性,并提出改进建议。

2 基于學习心理学的习得机制与教学要求

2.1 物理概念和规律建立与排除因果联系的逻辑机制

学习心理学揭示学习的内部机制,证明学生的学习过程是信息加工的过程,符合学习机制的教学才是有效的教学[2]。物理概念和规律都是通过与其他物理概念间的定性、定量关系来界定的,界定方法主要包括求同求异法、求同法、差异法以及演绎法等。求同求异法考查被研究对象出现和不出现的若干场合(即正事例与负事例),若正事例组的各场合只有一个共同情况,并且它在负事例组的各场合都不存在,那么这个情况就是被研究现象的原因。其结构如表1所示[3]。求同法通过多个正事例确定唯一共同情况与被研究现象的因果联系,差异法则通过一组正负事例确定唯一不同情况与被研究现象的因果联系。

稳定的因果关系存在可重复性和可预见性,可归结为:等价的原因—等价的结果。如果本质原因存在,则结果也应存在;如果本质原因改变,则结果也应变化。由此,可得到两种排除物理量间因果联系的演绎推理方式,如表2、表3所示。

2.2 有效教学的基本要求

基于物理概念和规律的习得机制,获得结论环节的有效教学应符合三个要求:(1)提供给学生获得结论所需的信息应保持在适度范围,减少干扰信息;(2)提供信息的方式应满足呈现一次加工所需的信息,获得一个新结论;(3)信息呈现应符合特定结论获得的加工方式[3]。因此,笔者认为只有厘清教学中所需要建立的各个结论、每个结论获得的逻辑加工机制以及获得结论应该呈现的必要信息,才能有据可依地评价教学的有效性,并进一步给出教学建议。

3 “探究感应电流的产生条件”教学案例

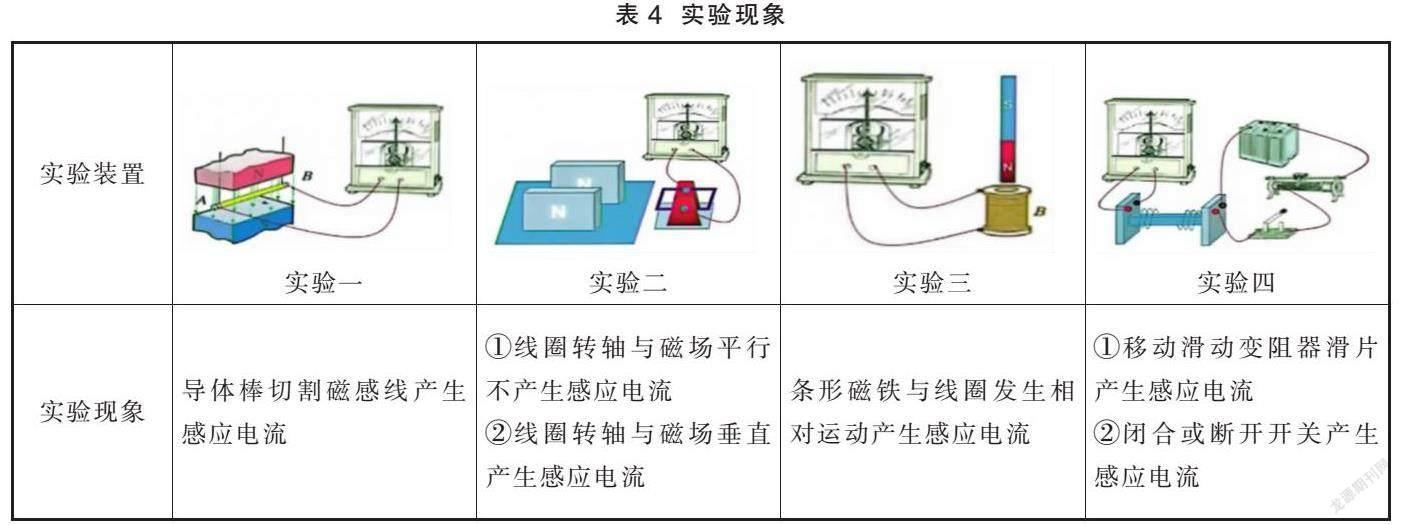

课堂上四组学生分别进行不同的实验,实验现象如表4所示。

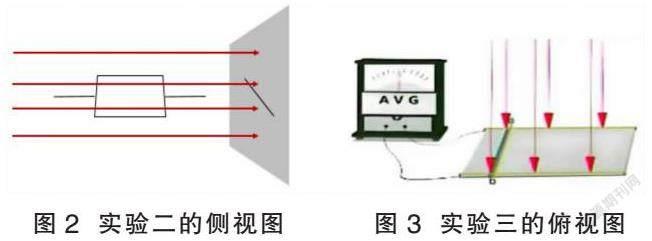

师:实验一说明导体切割磁感线产生感应电流。实验二中线圈绕平行磁场的转轴转动时,是否切割磁感线?

生:否。

师:(呈现图2)线圈竖直方向的两条边在转动过程中切割磁感线,但回路不产生感应电流。实验四,线圈没有切割磁感线,但回路中产生感应电流。说明切割磁感线可能不产生感应电流,而不切割磁感线可能产生感应电流。因此,初中学习的“切割磁感线产生感应电流”并不完全准确。

师:实验一中究竟哪个物理量发生变化而产生感应电流呢?(呈现图3)

生:闭合导体回路的面积。

教师继续提问实验二中变化的物理量,呈现图4所示的实验装置:手电筒光线模拟磁感线,可转动的矩形金属片模拟线圈,白屏显示金属片的影子,进行实验:当手电筒光线与线圈轴垂直时,随着线圈绕轴转动,线圈影子面积变化;当手电筒光线与线圈轴平行时,随着线圈绕轴转动,线圈影子面积不变。

师:手电筒实验说明实验二中变化的物理量是“线圈影子的面积”,在数学上将它称为投影面积。实际上,实验一中切割磁感线时,变化的物理量也是闭合导体回路在垂直磁场方向的投影面积(S⊥)。

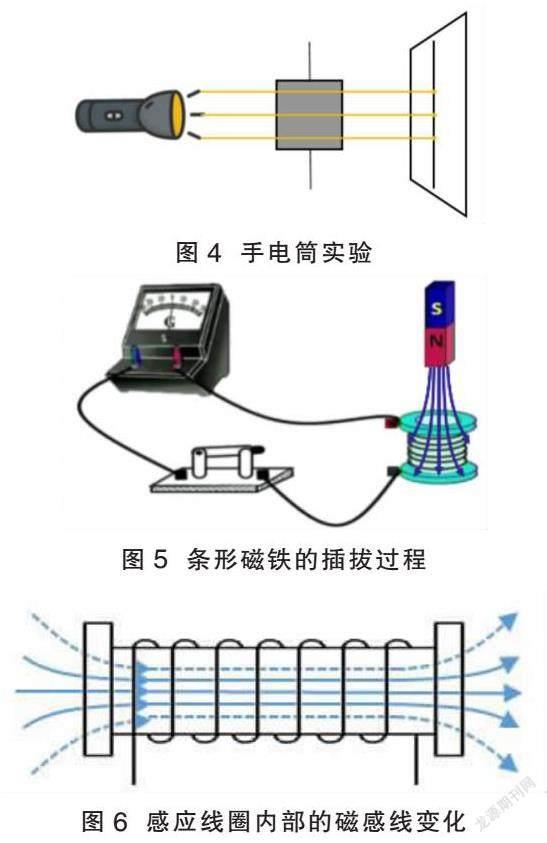

师:(呈现图5所示的条形磁铁插拔动态图)实验三中条形磁铁相对线圈运动变化的是什么物理量?

生:(比较迟疑)磁感应强度B?

师:很好!实验四中感应线圈内部哪个物理量发生了变化呢?(呈现图6所示的感应线圈内部磁感线变化的动态图)

生:B。

师:四个实验说明,当B不变,S⊥变化,产生感应电流;而S⊥不变,B变化,也产生感应电流。那么,是否只要S⊥或B变化就能产生感应电流呢?如果二者同时变化呢?

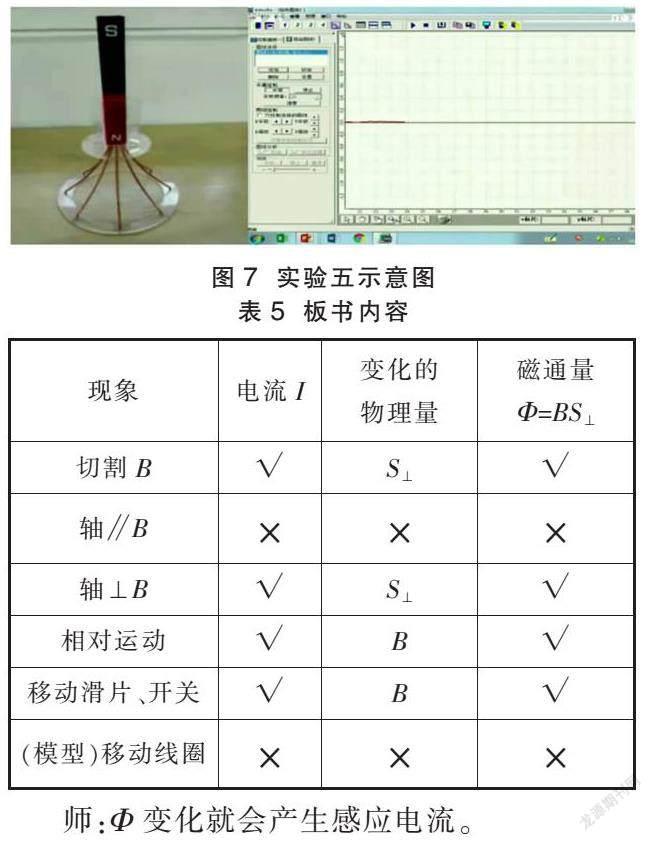

教师呈现图7所示的实验装置:铜丝制成的条形磁铁磁感线空间分布模型,面积可变的弹簧线圈连接电流传感器。

进行实验:将线圈套在条形磁铁模型上,并紧贴着磁感线模型上下移动。

实验现象:电流传感器的示数始终保持在0附近。

师:线圈移动过程中,B变化,S⊥变化,却不产生感应电流。这说明B和S⊥都不能作为产生感应电流的条件。能否寻找一个更合适的物理量,将B和S⊥涵盖起来呢?

生:磁通量Φ。

师:实验五中当线圈顺着铜丝移动时,线圈内部的铜丝条数不变,其实是什么不变呢?这个实验说明了什么呢?

生:Φ。说明当Φ不变,不产生感应电流。

师:如果Φ变化,能否产生感应电流呢?

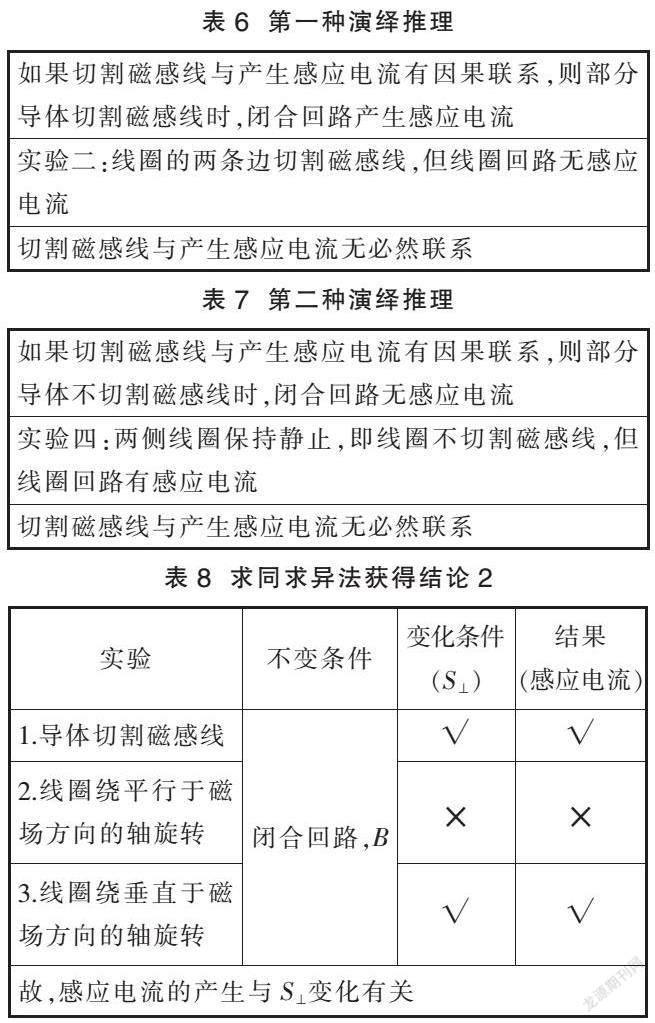

板书(表5)。

师:Φ变化就会产生感应电流。

4 案例教学有效性分析

案例教学中,学生通过实验一至实验五的现象探究产生感应电流的条件,由“切割磁感线”“相对运动”的浅层认识深入到“S⊥”“B”两个中介变量,进而理解变化的本质物理量为“Φ”。在此过程中,学生主要获得六个结论:

结论1:闭合回路部分导体切割磁感线与产生感应电流没有必然联系;

结论2:感应电流的产生与S⊥变化有关;

结论3:感应电流的产生与B变化有关;

结论4:S⊥变化与产生感应电流没有必然联系;

结论5:B变化与产生感应电流没有必然联系;

结论6:感应电流的产生条件是闭合导体回路的Φ变化。

4.1 结论1建立的逻辑机制及评析

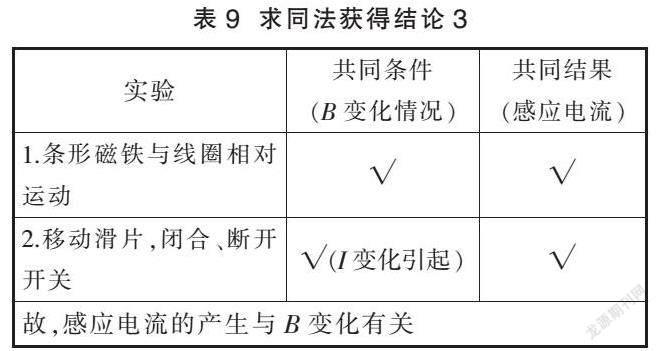

基于实验二、实验四的现象,通过演绎推理排除“切割磁感线”与“产生感应电流”之间的因果联系,具体过程如表6、表7所示。

评析 教师通过实验二装置的侧视图(图2),直观展示线圈各边与磁感线的位置关系,引导学生识别“线圈绕平行于磁场方向的轴旋转”“竖直方向的两条边切割磁感线”以及“无感应电流”的必要信息,与原有认知“切割磁感线一定能产生感应电流”产生冲突。其后,教师指出实验四“线圈不切割磁感线却产生感应电流”的信息,根据两种认知冲突引导学生排除切割磁感线与产生感应电流的因果联系。该结论的教学中教师的引导合理有效,学生识别的必要信息充分,获得结论的过程符合演绎推理的基本机制,而且两种演绎推理方式的结合增强了获得结论的严密性与说服力。

4.2 结论2建立的逻辑机制及评析

基于实验一、实验二的现象,通过求同求异法获得结论2,具体过程如表8所示。

评析 教师巧用实验一的俯视图(图3),帮助学生快速识别导体切割磁感线时实质变化的是闭合导体回路面积,教学效果良好。而后,教师选用源于生活的实验器材,设计了手电筒实验,直观地显示出线圈影子面积的变化,引導学生识别出线圈旋转时变化的物理量是S⊥。手电筒实验使实验二中难以发现的变量形象可见,大大降低了学生获得必要信息的困难程度。同时,教师还将必要信息“发生变化的物理量”“是否产生感应电流”简洁地记录在表格中(见表5的板书),符合求同求异法的信息呈现方式。

4.3 结论3建立的逻辑机制及评析

基于实验三、实验四的现象,通过求同法获得结论3,具体过程如表9所示。

评析 结合形象的动态图,教师试图通过提问的方式让学生识别实验三的必要信息“B变化”,但可能由于缺乏具体的分析引导,学生回答时显得有些迟疑困惑。其后,学生顺利回答出实验四的变量,但教师并没有进一步追问原因,便难保他们没有受到之前问题答案的强烈暗示。细究以上教学行为,可见学生在识别B时存在一定的不确定性,对此有必要进行教学改进。此外,根据板书,可认为获得该结论的信息呈现方式符合求同法的要求。

4.4 结论4和结论5建立的逻辑机制及评析

基于实验五的现象,通过演绎推理排除“S⊥变化”“B变化”与“产生感应电流”之间的因果联系:

(大前提)如果S⊥变化与产生感应电流有必然联系,则当S⊥变化时,闭合回路会产生感应电流。

(小前提)实验五:线圈紧贴磁感线模型上下移动时,S⊥变化,但线圈回路无感应电流。

(结论)S⊥变化与产生感应电流无必然联系。

(大前提)如果B变化与产生感应电流有必然联系,则当B变化时,闭合回路中会产生感应电流。

(小前提)实验五:线圈紧贴磁感线模型上下移动时,B变化,但线圈回路无感应电流。

(结论)B变化与产生感应电流无必然联系。

评析 教师利用自制的磁感线模型进行实验,引导学生识别实验现象中蕴含的“S⊥变化”“B变化”“无感应电流”的必要信息,进而与原有推理(结论2和结论3)产生矛盾,从而分别排除“S⊥变化”“B变化”与“产生感应电流”的因果联系。该部分教学基本遵循演绎推理的逻辑过程,独特的实验巧妙呈现“S⊥变B变Φ不变”的场景,为后续猜测Φ变化作铺垫。

4.5 结论6建立的逻辑机制及评析

基于实验一至实验五的现象,通过求同求异法获得结论6,具体过程如表10所示。

评析 根据“S⊥变化”“B变化”与“产生感应电流”之间的联系,教师引导学生猜测产生感应电流的条件可能是Φ发生变化。之后要求学生重新回顾实验一至实验五的现象,识别每次实验Φ是否变化,并引导学生将感应电流情况、Φ情况列在同一表格中。该部分教学中教师引导学生识别的必要信息明确且准确,而且必要信息的呈现方式符合求同求异法的结构,能够有效促使学生进行信息加工、获得结论。

5 改进建议

5.1 增加排除因果联系的结论

案例中教师引导学生分析纷繁的实验现象,由浅及深,由表及里,逐步得到产生感应电流的充要条件。其中,从“切割磁感线”到“S⊥”的过渡、从“S⊥”和“B”到“Φ”的深入,别出心裁、行之有效,但从“相对运动”到“B”的过渡却略显生硬,没有指明“相对运动”不能作为感应电流的产生条件及其原因。因此,笔者认为可以增加“排除相对运动与产生感应电流的因果联系”的环节,使学生认识到用“相对运动”描述感应电流产生条件的局限性,进而思考产生感应电流的本质条件。例如,可以利用实验四的现象,引导学生按照演绎推理的逻辑机制排除二者的因果联系,具体如下:

(大前提)如果“相对运动”与“产生感应电流”有因果联系,则导体与磁场无相对运动时,闭合回路不产生感应电流。

(小前提)实验四:左右两侧的线圈保持相对静止,但左侧线圈回路产生感应电流。

(结论)“相对运动”与“产生感应电流”无必然联系。

5.2 精细必要信息的呈现

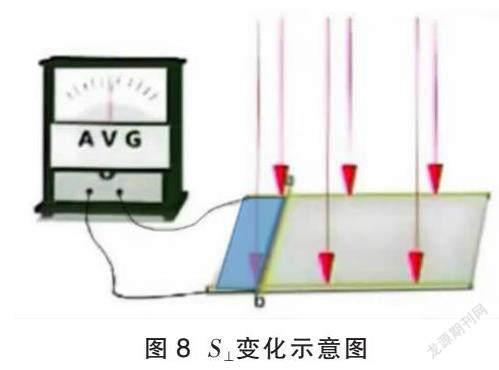

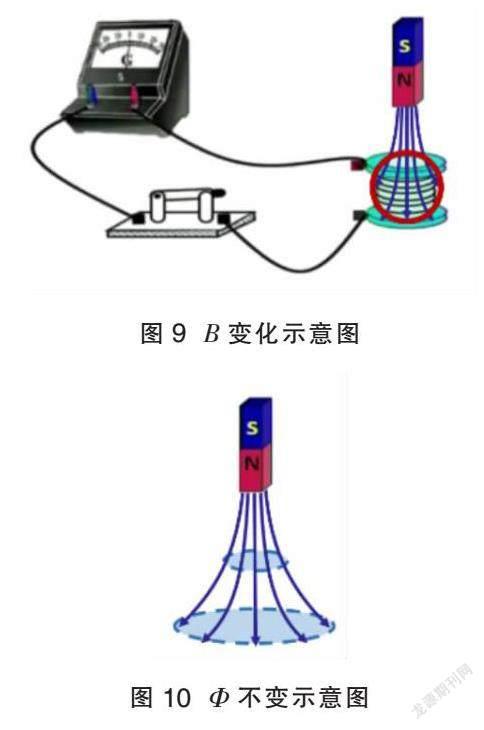

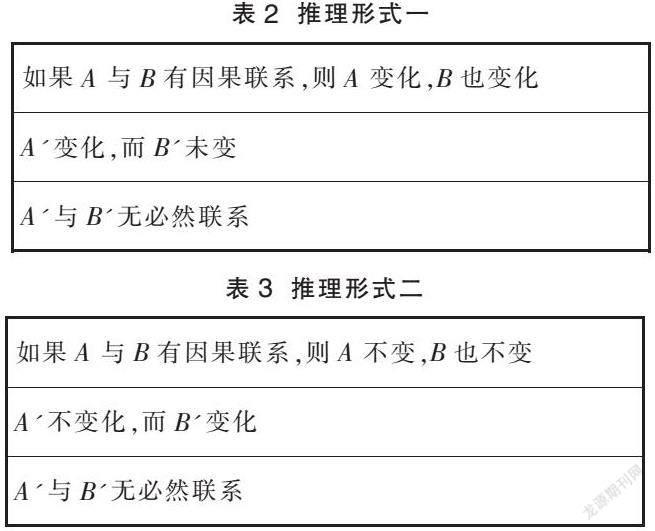

识别获得结论所需的必要信息是学生进行信息加工的前提,精细化必要信息的呈现将大大提高教学有效性。首先,笔者认为可以考虑在图3标出切割磁感线的两条边,在图2标出“S⊥”(图8),突出必要信息以提高识别效率。其次,对于实验三,建议在图5圈出条形磁铁插拔时线圈中的磁感线(图9),引导学生获得必要信息:线圈中的磁感线疏密程度变化—磁场强弱变化—B变化。对于实验四,建议教师结合图6,通过问题链辅助学生获得一系列有效信息:移动滑片或闭合、断开开关—右侧线圈电流变化—电流产生的磁场的强弱变化—此磁场穿过右侧线圈、也穿过左侧线圈—左侧线圈的B发生变化,使学生知其然更知其所以然。此外,对于实验五,或可增加线圈移动过程的示意图(图10),标出线圈的不同位置,对比突出“S⊥,B变化”与“Φ不变”的信息。

6 结 语

基于学习心理学理论,本文对案例中学生的学习过程进行微观剖析,详细阐述学生需要获得的各个结论及其逻辑加工机制,以此为依据对教师的教学过程进行评析并提出建议。由以上讨论可见,若教师清楚学生获得每个结论的信息加工过程,那么就可能选择出更合理的信息和更高效的呈现方式,提高教学的有效性,促进培养学生认知、推理等思维能力。

参考文献:

[1]谢建伟.基于实验创新培养学生的思维品质——以优化设计“探究感应电流的产生条件”为例[J].物理教师,2020,41(12):55-57,59.

[2]陈刚.论物理概念和规律意义学习的教学设计——学习心理学的视角[J].全球教育展望,2014,43(12):58-71.

[3]陈刚.物理学习与教学论[M].上海:华东师范大学出版社,2019:86-87.(栏目编辑 李富强)