胡适日记阅读札记两则

2023-05-02段怀清

段怀清

王云五劝胡适课余之暇多译小说

胡适《藏晖室日记》一九一○年二月二十二日记载:

餐已,复同至云五,时云五已归,畅谈至十时余始归。

云五劝余每日以课余之暇多译小说,限日译千字,则每月可得五六十元,且可以增进学识。此意余极赞成,后此当实行之。

胡适上面这则日记中所提到的王云五之建议,其实就是王云五自己当年半工半读时期曾经使用过的经济上的“自救”之法。对此,王云五《岫庐八十自述》中有相关叙述:

我在同文馆任教生的时候,因有半日和晚间的余暇,除广读西籍外,还开始练习中文的写作。某日见上海《南方日报》征求翻译的小品文,并稱有长期约稿之可能。我以偶读法国文豪雨果(Hugo)的名著《可怜的人》(Les Miserable’s)的节本,仅数千言,而有二三十万字鸟瞰之作用,于是一口气把它译完投去,该报社经即接受,于数日连续刊完。又以对我的译稿深表满意,遂约我常在社外供应译稿,内容以有关世界珍闻为范围,间日刊登一次,每次以一千字为度,每月给酬六十元,连续了两三年之久。

王云五这里所提到的在布茂林(Charles Budd)同文馆任教生,时间上为一九○四、一九○五年间,而为《南方日报》供稿持续了二三年之久,应该是在一九○七、一九○八年间,也就是在向胡适提上述建议的前两三年。而此间,王云五除了专修英文西学,在益智书室教授英文,还与一帮粤籍在沪青年组织成立振群学社,创办出版《振群丛报》,并以出岫、王之瑞等名字在《振群丛报》上发表了不少文章。

王云五劝胡适在课余之暇翻译小说投递报端,一方面可以增长自己的学识,另一方面也可在经济上对自己有所收益,同时还能合理安排好自己的时间与生活。只是从胡适此间日记来看,王云五的这种勤勉努力,并非当时沪上每一个知识青年皆能效仿追随。一九一○年出国之前的胡适,一度与一帮同龄人耽搁于吃茶、观剧、打牌、交游,“连日百无聊赖,仅有打牌以自遣。实则此间君墨、仲实诸人亦皆终日困于愁城恨海之中,只得呼卢喝雉为解愁之具云尔”(《藏晖室日记》,1910年1月31日)。这种生活以及精神上的双重苦闷与困顿,在梅溪学堂、澄衷学堂乃至中国公学时期的胡适身上,是并不多见的。

为了帮助胡适从这种虚掷光阴的生活中摆脱出来,王云五在上述建议之外,还曾经规劝胡适能够“迁居”:

云五先生见访,谈一时许,知先生来年仍留中国公学。先生询余近况,力劝迁居,实则此间藏垢纳污,万难久处。

在“迁居”之外,王云五还积极为胡适介绍工作。胡适在中国新公学的“教生”之后真正的一份工作,应该就是王云五为他推荐的上海工部局成立的华童公学汉文教习。王云五当时不过为胡适在中国公学时期的英文教员,却能够为一个学生的出路及前途如此费心出力,此种情谊,显然让当时一时看不到前途出路的胡适甚为感动。

实际上,早在一九○六年前后,胡适就开始以“期自胜生”的笔名,在《竞业旬报》上撰文了,只是当时胡适所写,主要是地理学以及科学普及方面的文章,他后来所擅长的政论时评一类的文章尚少,而王云五所建议的翻译小说,从时间上来看,则是要到胡适赴美留学之后,才真正启动。不过,尽管翻译小说未曾开展,但胡适却以“希彊”这一名字,在《竞业旬报》上连载社会小说《真如岛》了。这一时间,与王云五在《南方日报》上译文连载差不多。当时两人的年纪,一个十四五岁,另一个则是十六七岁。所谓时势造英雄,又所谓英雄出少年,在当时王云五和胡适师生身上,似乎都得以印证。

胡适后来在《四十自述》中回忆《竞业旬报》时期的这一段文字经历时,倒是认同呼应了王云五当初建议他通过翻译小说来“增进学识”的观点:

这几十期的《竞业旬报》,给了我一个绝好的自由发表思想的机会,使我可以把在家乡和在学校得着的一点点知识和见解,整理一番,用明白清楚的文字叙述出来。

与王云五的“增进学识”一说又多少有所不同的是,胡适似乎更为享受《竞业旬报》时期这种“自由发表思想的机会”。这一点,几乎贯穿了胡适思想言论的一生。

相较于胡适当时在沪上新式学堂中接受正规学校教育,王云五早年获得知识教育的方式,则多为私塾与自学,尤其是在英文西学方面,多为从沪上当时一些民办私立培训机构中所获得。这一方面与王云五当时的家庭背景和家庭条件有关,同时也是清末民初社会、教育及文化转型过渡的一种具体体现。

前文所引王云五自述中提到的来沪西人布茂林主持的同文馆,其实就是一家私立培训机构,以英文培训及西学教育为主:

同文馆是一位英国老教师布茂林先生私人所设。其所设学程固以英文为主,但是历史、地理、普通科学以及经济学、论理学无所不教。据说各科目的程度,原按照英国的中学,以能投考英国剑桥、牛津等大学为准。

这里的“同文馆”,其全称为上海同文馆,与京师同文馆的官办性质不同,布茂林的这家上海同文馆为民办、外资、私立。据《申报》一八九三年四月十三日文化教育广告版面,其中有“教授英文西学”广告一则,而所授内容,与王云五上面所述大体相当:

英国教师布茂林先生,前教国家学堂,现到上海开设同文馆,教授英文西学。凡绅商子弟欲就业者,请至江西路第42号洋房内面订可也。

上海同文馆启

广告中提到“教授英文西学”,可见上海同文馆并非只是一所业余英文进修班,而是带有一定常规学校教育性质的,否则广告词中也不会特别点出布茂林之前“教国家学堂”的身份与经历。

上海同文馆的招生广告,一直在《申报》上发布,但广告文字内容,却有几种不同版本。《申报》一八九三年四月十八日的“教习英文西学”广告一则,其内容文字上较之前一则广告更为详细:

今之经营于洋务者,必先精于西学。而西学中尤以英文为官商首要。本教师布茂林自来中国,叠承中国诸大宪延主教习官塾有年。兹拟创设上海同文馆,凡一切英文算学概诸式课艺,无不尽心循诱。或商务中人专需语言文字,亦可随意讲求,本教师乐于教授,不责重修,法美意良,但期善效。倘远处绅商子弟,亦可在塾餐宿,无不克臻美备。有志就业者,请临面议,或函致江西路第42号门牌可也。

上海同文馆主教师布茂林谨启

上面这则广告,进一步说明了上海同文馆英文、西学兼授的宗旨定位,而且还提到布茂林在自外洋来华之后,曾被当时地方政府延聘主持教习官塾的资历。这一经历,在清末来华西人中,尽管不是特例,但要想招录绅商子弟入学,无疑还是有一定说服力的。这里所提到被地方官员延聘教授官塾一事,或指布茂林曾被刘铭传延聘在台北教授西学堂。

一八九三年五月一日,布茂林又在《申报》发布人才招聘广告一则:

招人帮事

启者。兹欲请一人帮同教习英文等事。欲来者请至江西路42号洋房内面议可也。

上海同文馆主教布茂林启

这一招人帮同教习英文的广告,在一八九三年六月连续刊登,显示出上海同文馆当时事业的扩张,或者说教师的短缺。或许亦正是因为此,后来还在同文馆专修英文西学的王云五,会被布茂林选中,来担任“教生”,就是一方面在同文馆做学生,另一方面又在同文馆做初习者之教师。担任“教生”的福利,看起来亦并不算太少:

我十七岁。在春季开学之始,我即担任同文馆的教生。除无须缴付学费外,每月领津贴二十四元,还可于每日下午布先生教第一级的功课时随班听讲,而且随时可以作文请布先生评改,自己读书有疑问时,亦可向布先生请教。

也就是说,在一九○四年至一九○五年间,十六岁左右的王云五,月收入已经超过八十元。这样的收入,在当时的上海无论如何不算低(四五年之后,胡适由王云五引介给上海工部局所创建的华童公学,担任汉文教师,月薪为40元)。而在益智书室的一段时间里,王云五的收入则要更高。

早年沪上这种英文西学民间私立培训机构的兴办及繁荣,一方面为上海这座开埠口岸对外贸易、中西运输和都市商业的快速发展,提供了大批亟需之语言人才,另一方面也为像王云五、胡适这样的时代知识青年,认识、理解上海这样的近代都市以及中国在世界中的位置,提供了在文学、学术视角之外的其他一些差异化经验—一种基于都市民生及日常生活的经验。

值得一提的是,通过上海同文馆这种外语培训班而在沪上谋生、捞金的布茂林,却在“挣钱”余暇,还翻译了一册汉文诗选《古今诗选》(Chinese Poems),并于一九一二年由牛津大学出版社出版。而王云五劝胡适在课余之暇多译小说的建议,则在一两年之后胡适留美之际着手翻译都德的《割地》(今译《最后一课》)和《柏林之围》这里得到了落实。

胡适读“林译小说”

胡适的读书史,与胡适的思想史、学术史之间,存在着显而易见的交集关联,这一点早已为读书界之共识。但胡适对于阅读对象的态度,却并非只有肯定认同,尤其是持续不变的肯定认同这一立场态度,这一点则有必要进一步细查深究。

五四新文学运动时期的胡适与林纾,俨然是一对敌人。林纾的《妖梦》《荆生》以及《致蔡鹤卿太史书》等文本,其中对于胡适及其白话文学思想主张的深恶痛绝和攻讦诋毁,令人印象深刻。

一九二八年二月,在致曾孟朴的一封书札中,胡适谈到了晚清以来中国人对于西洋文学的翻译输入,其中亦提到了在清末民初西方文学翻译进入汉语中文世界这一历史性的事业中林纾的“显赫存在”:

中国人能读西洋文学书,已近六十年了;然名著译出的,至今还不满二百种。其中绝大部分,不出于能直接读西洋书之人,乃出于不通外国文的林琴南,真是绝可怪诧的事!

胡适上面的观察与议论,看上去还较为客观,并没有对林琴南以及“林译小说”进行情绪化的批评。但胡适在新文学及新文化运动时期对于林纾反对白话文学立场的批评,却是广为人知的。但是,如果翻查胡适的阅读史,尤其是胡适早年的阅读史,会发现林纾及“林译小说”,不仅是一个较为频繁被胡适提及的存在,而且还对胡适此间的西洋文学阅读,提供了近乎无可替代的读本,而此时胡适自己似乎已经初步可以“直接读西洋书”。由此看来,胡适对于林纾及“林译小说”的“反目”,其中缘由未必完全在于“林译小说”的以文言译西方文学,亦未必完全在于林纾的不能直接读西洋书,更关键的原因,恐怕与胡适们这些能直接读西洋书的年轻一代的崛起有关,与这年轻一代试图造就的属于他们自己这一代的宏大“事业”有关。

胡适《澄衷日记》中,记载他一九○六年的课外读书经历处不少,其中有些地方的记载,与一般印象甚至胡适自己后来《四十自述》中的叙述,并不完全一致。

譬如,《四十自述》中在叙述到梅溪学堂时期的课外阅读时,有这样一段话:

这一年之中,我们都经过了思想上的一种激烈变动,都自命为“新人物”了。二哥给我的一大篮子的“新书”,其中很多是梁启超先生一派人的著述;这时代是梁先生的文章最有势力的时代,他虽不曾明白提倡种族革命,却在一般少年人的脑海里种下了不少革命种子。

这段文字说得比较模糊,不清楚“梁启超先生一派人的著述”,究竟指的是哪些人的哪些著述。相较之下,目前能够查阅到的胡适日记中有关梁启超的阅读,时间上是从他转入到澄衷学堂后开始的。一九○六年三月二十九日日记记载:

本斋国文,程度不齐,近由杨师分为三组:

甲组 读饮冰室文

乙組 读粹化新编

丙组 读春风馆国文教科书

亦就是从这个时期开始,胡适的日记中开始出现与学生们组织的阅书社、讲书会等有关的活动,或者个人读书的记载议论。像此间日记中的“记学”一栏中,胡适就经常摘录并记述自己对于中国古代思想人物语录言论的心得体会。而胡适对于“林译小说”的阅读,亦就是在这种个人阅读氛围之中展开的。

不过,《澄衷日记》中所记载的时代文学读物中的第一种,并不是“林译小说”,而是《小说林》所出的《海天啸传奇》,作者为江阴刘步洲。只是对于这一种取材于日本逸事的“传奇”文本的阅读,胡适日记中并没有相应的心得体会,亦未见有任何议论,只是记载“在棋盘街购《通史》一本,《海天啸传奇》一本”。

《澄衷日记》中出现的第一种“林译小说”,是一九○四年初版的《吟边燕语》。《澄衷日记》一九○六年四月七日记载:“阅《吟边燕语》竟。是夜宿栈中。”从这一记载来看,推测《吟边燕语》不一定是胡适自己所购。这部翻译自莎士比亚著作的中译本,估计也是胡适第一次读到莎士比亚作品的中译本,译者署闽县林纾、仁和魏易,商务印书馆出版。而从此间胡适日记记载来看,他已经开始阅读英文原版的历史读本。换言之,胡适此时已有一定的直接读西洋书的能力。已可初读西洋文的胡适,却还是选择去读不识西洋文的林纾所翻译的西洋文学著述,此中道理,当时的胡适似乎并未像后来那样格外地在意。

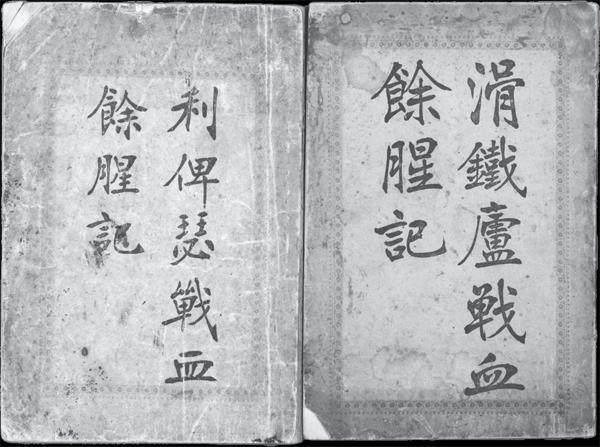

同月二十一日日记记载:“连日考试,惫甚。予最嗜小说,近已五日未看矣。考毕,阅《战血余腥记》一帙,竟之,始稍愈。”

《战血余腥记》,法国阿猛查登原著,英国达尔康原译,闽县林纾、长乐曾宗巩重译,上海文明书局一九○四年出版。《吟边燕语》《战血余腥记》中译本,均出版于一九○四年,胡适在出版后不久即能读到,这不仅反映出胡适当时的文学阅读尤其是文学翻译文本的阅读情况,而且胡适当时文学读本的购买力亦可见一斑。胡适此日日记中还提到了自己当时对于小说的嗜好,也提到了考试之后以小说阅读来调节自我身心的方式,同时对于林纾等的翻译小说,亦未见胡适后来对于“林译小说”的那种“苛责”,相反,从日记中倒是能够感觉到,林译小说对于少年时期的胡适的文学阅读所带来的填补或补偿作用。

对于这一点,胡适自己倒是有另一种认识自觉。在一九○六年五月一日日记中,胡适特别提到了自己对于小说的这一嗜好中需要有所反省的地方:

予幼嗜小说,惟家居未得新小说,惟看中国旧小说,故受害滋深。今日脑神经中种种劣根性皆此之由,虽竭力以新智识、新学术相挹注,不能泯尽也。且看浅易文言,久成习惯,今日看高等之艰深国文,辙不能卒读。缘恶果以溯恶因,吾痛恨,吾切齿而痛恨。因立誓,此后除星期日及假期外,不得看小说。惟此等日,亦有限制:看小说之时限,不得逾三小时;而所看除新智识之小说,亦不得看也。

上面这段文字,对于理解胡适沪上时期对白话文学尤其是传统小说的认识立场,不无裨益。而且,对于他当时对待“林译小说”的看法,应该亦有所帮助。可以肯定的是,“林译小说”肯定不属于胡适当时所需要警惕的“中国旧小说”,而当属于“新智识之小说”,亦就是属于胡适觉得可以看、应该看的小说。而且,应该看的原因,不仅在于这类小说能够提供“新智识”这一效益,而且还有助于提升自己对于艰深国文的阅读训练及阅读能力。胡适当初这样看待“林译小说”的两个观察点,在后来—他赴美留学之后—基本上都消失了。首先,当然是胡适已经不再需要通过阅读“林译小说”来获得新智识;其次,留学时期的胡适,显然也不再有迫在眉睫地提升自己对于艰深国文的阅读力的需要了。

从此间日记中所记载的翻译小说阅读情况来看,胡适的阅读偏好或兴趣,确实与上述两点关注不无关系。譬如一九○六年七月二十二日日记记载:

《新闻报》所载之《眼中留影》小说,余看至廿六日为止,以下以栈中不定此报,故未能看,因至汪美春借来一观,以救此小说癖也。

《眼中留影》是一部中译的侦探小说,从一九○六年四月二十四日开始在沪上《新闻报》连载,未署明原著作者及译者。有学者指出,这部原著当时至少有两个不同的中文译本,而且差不多同时在香港和上海的报刊上连载,在香港《东方报》上所载之《虚无弹》,与在上海《新聞报》上所载之《眼中留影》,出自同一原著。不过,对于胡适来说,《眼中留影》之所以能够吸引他,除了侦探小说特有的扣人心弦、让人读后欲罢不能外,小说中所写到的现代医学、逻辑推理等,与胡适此间所看重的“新智识”,应该也是相契合的。

相较于澄衷学堂时期,中国公学及中国新公学时期的胡适,对于“林译小说”的阅读能力和阅读量,似乎都有明显提升。日记中的相关记载,亦明显增多。

一九一○年一月二十四日日记记载:

是日读迭更司《冰雪因缘》六册竟。是书叙一孝女所历身世,极悲怨苍凉,较之前所见《滑稽外史》《块肉余生》《耐儿传》等书尤佳。余前尝以十绝句题《块肉余生》,他日有暇,当亦以诗题此书后也。

这则记载,应该也是胡适沪上日记中有关“林译小说”阅读最值得关注的文字之一。尽管并没有直接就林纾的翻译发表见解议论,但对“林译小说”却甚为推崇,而且其中提到了四种“林译小说”,反映出胡适此间对于“林译小说”的阅读,不仅没有停止,相反还在延续。就在这则日记之后的二十七日日记中,又提到了“林译小说”:“读迭更司《贼史》二册竟。此书叙英伦贼窟,俨如吴道子画地狱变相也。”尽管这里并没有直接评价或肯定林纾的翻译,但狄更斯原著的“惟妙惟肖”,却是通过林纾的中文翻译来实现的,所以,某种意义上,对于译本原作的肯定,其实也可以视之为对于译本翻译或译本本身的肯定。

从这一时期的胡适日记来看,自从胡适自中国新公学毕业并到上海工部局成立的华童公学担任汉文教员之后,日记中有关“林译小说”阅读或一般意义上的小说阅读之记载,就明显减少了。尤其是在胡适准备参加赴美留学考试之后,日记中更鲜有相关文字。究其缘由,似不用过多解释。

令人并不感到奇怪的是,一九一○年六月的《藏晖室日记》中,还记载了胡适读《林畏庐集》的相关情形:

读《林畏庐集》。畏庐忠孝人也,故其发而为文,莫不蔼然动人。《集》中以《先太宜人玉环环铭》《寿伯茀行状》《谢秋浔传》及诸记为最佳。

早年胡适对于林纾的态度,一则见之于他读“林译小说”,再则见之于他读《林畏庐集》。这里的《林畏庐集》,当为《畏庐文集》,而不包括《畏庐续集》和《畏庐三集》。所列三文中,《先太宜人玉环环铭》,当为《先母陈太宜人玉环铭》;《寿伯茀行状》,当为《祭宗室寿伯茀太史文》。

胡适在这里称赞林纾的文章,“发而为文,莫不蔼然动人”,反映的应该也是胡适早年阅读史上的一种个人真实。至于此间为什么他对林纾的翻译著述,并没有后来的那种态度与立场,说到底还是与胡适自己对于古文与白话的立场态度发生了改变有关,与他对于新文学和新文化的倡导、推动有关,当然也是与他对自己“但开风气”的立誓和不懈追求有关。

有意思的是,一九一七年四月七日,胡适结束在美留学回国之前的一则日记中,专门摘录了林纾的《论古文之不宜废》一文。而这一时期,亦正是胡适构思并撰写《文学改良刍议》一文的时期。这一摘录,似乎亦宣告胡适早期与“林译小说”以及更广泛意义上的对林纾著述的关注,就此进入了一个完全不同的新阶段。