媒介变革时代的艺术传播学:知识范畴、理论实践与发展路径

2023-04-29顾亚奇李笑颖

顾亚奇 李笑颖

[摘要]艺术传播学是包含了“艺术学”与“传播学”两类知识范畴的交叉学科。立足艺术传播学已有的研究成果,可剖析这一新兴学科的研究范式:传播理论主要系统性研究人类艺术传播行为,文化研究搭建了可供持续讨论的概念和研究框架,文艺理论则提供了交叉融合、积淀丰厚的理论资源。当前,以数字信息技术为基础的媒介变革重塑了艺术实践方式,元宇宙、虚拟现实等新事物中的艺术蓬勃发展,艺术传播媒介也朝着“去物质性”的路径演进;“总体屏幕”时代正在生成虚实一体化的媒介新生态。基于此,建设本土化、原创性的艺术传播学,要以中华传统艺术的传承与传播研究为根基,在数字跟踪技术与媒介环境变革的基础上开拓研究新视域,加强艺术产业、消费群体、传播效果等维度的研究,并主动回应时代要求与国家战略需求,对中华民族现代文明的国际传播涉及的新问题进行理论构建,推动中国艺术传播学本身成为知识生产与传播的力量。

关键词 艺术传播 学科建设 数智技术 知识体系

简而言之,“艺术传播”旨在通过一定的媒介和渠道将艺术作品、艺术价值、艺术美学及艺术哲思传递给公众。它主要涉及两个学科领域的知识范畴,即“艺术学”与“传播学”。在国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录(2022年)》中,艺术学学科迎来重大调整,原一级学科“艺术学理论”更名为“艺术学”(1301),其中包含“一般艺术学”和“门类艺术学”,(彭锋:《艺术学的再定位》,《艺术百家》2023年第3期。)以含美术、电影、音乐、戏剧等在内的艺术史、艺术理论与艺术批评为研究对象。传播学则是跨学科研究的产物,一般认为诞生于20世纪三四十年代,其突出特点是交叉性、边缘性、综合性,主要在媒介、社会、认知等信息传播的过程与效果中,搭建系统性的研究范式与模型。“艺术学”与“传播学”二者的联系在于,艺术构成传播的对象,传播成为艺术发展的可能。概言之,艺术传播学实际上是包含了艺术分类、艺术史、艺术理论及其传播的知识体系。

有论者指出,“学科”一般有两层含义:一是知识体系,即相对独立的知识领域及其体系;二是围绕相对独立的知识领域及其知识体系而在大学等专门性学术机构建立的教学科研体制,具体体现为教学科研机构或平台。(杜卫:《论艺术学理论学科与文学、美学学科的关系》,《文艺研究》2020年第11期。)由此来看,艺术传播学学科建设在教学实践、人才培养之外,也涉及关于知识体系与理论方法的学术话语建设。在近年来国家大力推进“新文科”建设的背景下,作为一个新型交叉研究领域,艺术传播学的学科体系建设符合以学科跨界、专业融通为特征的新文科建设发展导向。与此同时,艺术传播学的学科建设和学理框架的发展路径,事实上还必须面对技术变革与媒介融合带来的数字赋能与传播新形态。一方面,技术改变了艺术的生产、表现、观看、审美方式,以科学技术的研究视角重新审视艺术历史、艺术现象已成为必需的方法自觉;另一方面,艺术媒介正逐渐脱离原地、原境等的限制,在非物质性/去物质化的数字海洋中,走向“总体屏幕”的影像现实。尽管大数据、人工智能的不确定性时有外显,但毫无疑问,技术与媒介正让艺术朝着“融”与“跨”的影像实践策略不断演进,并以商品的形式流通于市场、被大众所消费。因此,新时代艺术传播学的学科建设与学术体系应立足于中国性与本土化,进行方法迭代、知识扩容和体系构建。

一、艺术传播学的学科属性与知识范畴

在学科层面的讨论中,关于艺术传播学的最基本的问题,即“艺术传播学”的学科归属问题,尚未完全达成共识。艺术传播学应属于“艺术学”的分支还是“传播学”的分支?有学者认为,从“艺术传播学”的构词法中可判断艺术传播学隐含着以“传播学”为方法和视角,以“艺术学”为研究对象的意思。(王冰、祝帅:《中国艺术传播学研究的历史进路与理论反思》,载黄惇主编《艺术学研究》(2013年刊,总第7卷),南京大学出版社2013年版,第240-251页。)笔者认为,要回应这一问题,需要立足艺术传播学已有的相关研究成果进行考察。

在传播学研究领域,相关的研究成果主要包括邵培仁的《艺术传播学》(南京大学出版社1992年版),包鹏程、孔正毅的《艺术传播概论》(安徽大学出版社2002年版),陈鸣的《艺术传播原理》(上海交通大学出版社2009年版)、《艺术传播教程》(上海大学出版社2010年版),陈立生、潘继海、韩亚辉的《艺术与传播》(东方出版中心2010年版)等著作。这些作者结合各自的研究经验和教学实践,在艺术的符号、媒介、文本,艺术传播的类型、过程、主体和效果等层面展开了较为全面、系统且深入的考察,并明确提出要开展有中国特色的艺术传播学研究以及面向本土的艺术传播学学科建设,自觉自主地将艺术传播学纳入传播学的知识视域。

与此同时,一些更侧重艺术学研究的学者同样具有鲜明的学科意识。此类著作主要有杜骏飞、万新华的《艺术中的传播》(吉林美术出版社2006年版),曾耀农的《艺术与传播》(清华大学出版社2007年版),段炼的《视觉的愉悦与挑战:艺术传播与图像研究》(河北美术出版社2010年版),邹文的《艺术的信源——邹文谈艺术与传播》(首都经济贸易大学出版社2014年版),郑川的《当代视觉艺术传播及策划》(中国人民大学出版社2017年版)等。这些论著基于艺术学知识范畴,将艺术形式、艺术理论、图像学、视觉文化等领域的研究范式引入艺术传播学的研究体系之中。值得注意的是,这些成果是与研究者个人最擅长的艺术领域相辅相成的——他们把艺术实践与传播规律相结合,将艺术传播与文化消费相融通,其话语在对艺术传播学的学科认知上体现出兼收并蓄、积极开放的特征。

诚然,艺术实践涉及信息的交流与传播活动,但倘若以传播学去界定艺术传播的框架,换言之,以大众传播的知识框架和研究方法去研究艺术传播,那么有关艺术本体、艺术哲学等历史性、系统化的知识架构和知识集群就会在此境况中失去艺术文本自身的主体性。反之类似,如果一味强调艺术传播的理论范式和经验逻辑,而忽视传播维度上的科学主义、实证主义的研究方法,也意味着一套规范的、可供借鉴参考的模型的缺位,从而让艺术传播的过程和效果无规可循。由此推论,艺术传播学的学科归属是在“艺术学”还是在“传播学”,实在应依具体且客观的现状归纳之。

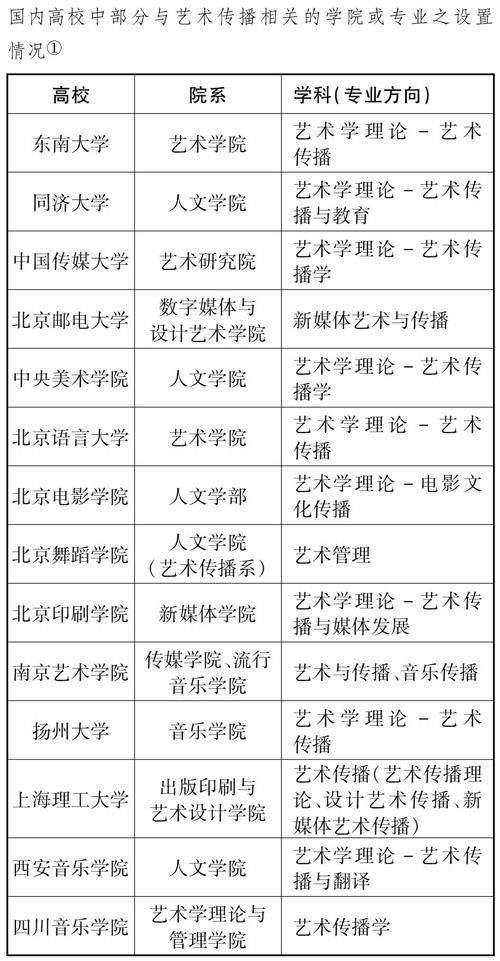

由学科建设的主体即高校开展的具体实践,也为我们探讨艺术传播学的学科属性提供了另一个重要维度。中国高校的艺术传播教育起步较早,但此类教育正式成为一门学科的重要前提和基础是艺术学在2011年的学科“升门”。笔者根据相关高校的官网材料,对与“艺术传播”相关的专业进行了不完全统计(见下表)。

尽管艺术学已从文学门类下独立出来升级为第13个学科门类十余年,但从高校学科调整和专业设置的实际情况看,许多院校的艺术学科依然归在文学门类之下,开设艺术传播学的院系亦因各类高校的实际情况而异,常设置在艺术学院、人文学院或传媒学院等。与之对应,艺术传播专业或方向授予的学位类型(以硕士研究生层次为例)主要是艺术学或文学。一个突出的现象是,不少高校以自身艺术学科的优势与特色去定位艺术传播学,聚焦点有美术传播、公共艺术传播、影视传播、新媒体艺术传播、音乐传播等。例如,中国传媒大学立足于传媒领域进行艺术传播领域全流程的专业培养,北京电影学院立足于电影文化的传播,北京舞蹈学院立足于舞蹈在传播维度的拓展,等等。这种将“艺术”具体化、门类化的举措,是当前高校建设差异化“艺术传播学”学科的显著特点。

从期刊论文发表情况来看,以“艺术传播”为主题词在“中国知网”进行检索,截至2023年8月12日,显示与此相关的结果共1300余条,作者主要为从事艺术研究的学者,论文大多从特定艺术门类入手,讨论美术、戏曲、戏剧、影视、音乐、舞蹈等的传播问题。主体研究队伍的学术背景表明,艺术传播学的知识贡献主要源自艺术学界。这些学术论文的议题大多以艺术作品为基础,关注艺术创作的观念、语境、审美问题以及艺术文化传承、艺术产业发展等方面,与整个艺术学门类构成强劲的共生关系。

此外,艺术学“升门”后,尽管一直没有明确二级学科的设置,但国家颁布的《学位授权审核申请基本条件(2020)》在关于“学科方向”的规定中,于“艺术学理论”一级学科下属的交叉与应用理论类学科方向处提及“艺术管理、艺术教育、艺术传播、艺术遗产和艺术与文化创意等”,“艺术传播”被作为二级学科纳入其中。随着国家学科目录的调整,目前仅保留“艺术学(1301)”一级学科,显然艺术传播学作为下属二级学科既是对原有学科规划的延续,也是对艺术学科整体发展水平的提升。综上所述,关于“艺术传播”学科属性的探讨,并非一定要解决其“归属”问题,更大的意义在于加深对这一学科的知识范畴、研究路径的认识。

二、现有理论成果的学术实践与方法路径

如前所举,目前国内关于艺术传播研究的专著数量不多。因此,解析其学术探索,有助于获得有关艺术传播学方法维度的启示。综合来看,人文学科的研究方法依然是艺术传播学的主要路径,传播学、文化研究和文艺学则提供了最常用的理论资源。

(一)传播理论:开放式、系统性地研究人类艺术传播行为

包鹏程、孔正毅的《艺术传播概论》按照艺术传播活动的构成因素,分别从艺术传播符号、艺术传播媒介、艺术传播者、艺术传播类型、艺术传播过程、艺术接受者和艺术传播效果等方面论述了艺术的传播规律。该书全面考察了古今中外各艺术门类的传播现象,但较少涉及艺术理论的整体分析,更多是以传播学的理论及最新研究成果为框架,来确立艺术传播的知识谱系。“艺术传播”的问题,显然不是单凭传播学研究范式就能涵盖的,也并非简单的对传播主体与接受主体的二元表述,而是有待更加广泛和深入地探源艺术本体、剖析艺术文本。

邵培仁的《艺术传播学》对什么是艺术传播学、艺术传播学的整体构想、艺术传播学的研究方法做了梳理,认为艺术传播学要研究的不只是支持艺术传播过程的要素和单纯的艺术传播现象,而是一个有机的艺术传播整体,既要重视对艺术信息传递的基本过程、内在机制和外在关系进行动态分析,又要注重对艺术传播中创作、编辑、导演、发送、翻译、评论、鉴赏等环节的具体人员心理与行为的表现特征和相互作用进行动态研究。

更重要的是,艺术传播学研究具有开放性,并非将研究对象局限在单一的艺术传播现象上,而是基于一定的理论视域并遵循一定的思考方法,向现象本身的所有问题路径开放。也就是说,凡是同艺术传播学的研究任务有关的各种因素,都可以通过一定的角度和窗口进入该学科的研究视野。除了对象的开放性之外,艺术传播学还具有知识和方法上的开放性,尤其是融合和内化许多学科的知识,借用、移植、改造其研究方法为己所用,而且还可以在此基础上孕育、分离出艺术传播心理学、艺术传播社会学等一系列新型分支学科。

概而言之,所谓“艺术传播学”是指从动态的艺术传播系统的整体出发,以人类的艺术传播行为为核心,综合地、开放地研究艺术信息传播的本质和规律的科学。因此,艺术传播学的研究对象就是艺术传播的内在机制和外在联系,以及各种因素之间的相互关系。(邵培仁主编《艺术传播学》,南京大学出版社1992年版,第5页。)要把握这一点,既可以从它的科学特点和定义上得到阐释和规定,还可以进一步从它与其他相关学科的关系上找到依据与坐标。

(二)文化研究:搭建可供持续讨论的概念和研究框架

杜骏飞、万新华的《艺术中的传播》,段炼的《视觉的愉悦与挑战:艺术传播与图像研究》,郑川的《当代视觉艺术传播及策划》等,在艺术哲学、图像学、文化研究、社会学等更宽广的研究视野中,尝试把握艺术传播学研究的理论导向。这些成果从艺术史、图像、媒介等理论跨界问题入手,为构建艺术传播的学理体系提供了新的视角和方法,搭建了可供持续讨论的概念框架。毋庸置疑,艺术传播学的内涵与外延也由此进入到艺术哲学与艺术理论的学理体系中,并打通了艺术美学与传播学的分析和阐释。

应予以特别关注的是,近年有论者在人类学视野中研究艺术传播,这方面的文献尽管主要聚焦西方的艺术传播理论研究,但却通过人类学的研究范式,为艺术传播学引入了实证方法。人类学本就以实证方法作为学科支撑,从而区别于艺术学、哲学的研究,因此人类学视野中的艺术传播研究更强调“田野”。从具体的研究框架来看,礼物交换理论、跨文化语境中的艺术挪用与传播等是其主要研究内容。总体而言,在人类学的广阔视域下研究艺术传播问题,可以借助人类学丰富的理论成果和民族志资源,并善用田野调查、跨文化传播、语境研究等方法,这不仅能为艺术传播学的学术体系引入学理分析的新思路,也能够给艺术传播学的学科建构提供新视角。(姚远:《人类学视野下的西方艺术传播理论研究》,博士学位论文,东南大学,2020年。)

(三)文艺理论:提供交叉融合、积淀丰厚的理论资源

从某种程度上看,文艺理论的核心命题也构成了艺术传播学学术研究的核心议题,所以西方马克思主义、结构主义与符号学、文化研究与大众文化批判、现代性理论问题等,都为艺术传播学研究提供了可以借鉴的理论资源。邵培仁的《艺术传播学》就意识到,艺术传播学与文艺学之间有着复杂的交叉关系。这两者都研究文艺现象,但传统的文艺学是以哲学观念或思想去研究文艺在静止状态下的基本规律和原理,而艺术传播学可以用传播学的原理与方法去研究文艺活动的现象,主要揭示其在活动状态下的内在机制和根本规律。传统的文艺学大多以文艺作品的创作为核心,以文艺鉴赏为辅助,以社会作用为旨归,研究的范围相对狭窄;而艺术传播学以艺术传播的全过程(包括创作、把关、转化、中介、接受等)为核心。艺术传播学是文艺学与传播学两大学术领域之间相互交叉、融合、渗透的一块共属“飞地”。(参见邵培仁主编《艺术传播学》,南京大学出版社1992年版,第6页。)

事实的确如此,学术研究与学科建设需要秉承唯实理念。在新的媒介环境下,艺术传播学研究要突破传统文科的思维模式,强调内容、方法上的聚合与凝练,以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径,促进多学科深度交融探索,从阐释论证转向自主建构。

三、媒介变革对当代艺术传播学的影响

媒介变革改写艺术文化产品的生产与传播状态。以数字信息技术为命脉的媒介技术也正在重塑和再造艺术实践方式——艺术的传播媒介和艺术实践正在融合。(李敏敏、胡吉:《无可回避的世界——总体屏幕时代媒介技术下的艺术实践》,《艺术工作》2023年第1期。)技术革新对艺术生产制作、艺术传播空间和方式的改变,让当代的艺术传播更依赖于影像呈现。技术带来的元宇宙、虚拟现实等新形态的艺术的蓬勃发展,更是驱动艺术传播媒介朝着“去物质性”的路径演进。艺术传播学的建构也应主动回应当代的艺术实践,在学理框架层面理清研究进路。

(一)技术奇点对艺术传播发展的影响

以计算机为依托的数字信息技术已成为社会发展的一种“源动力”,(李敏敏、胡吉:《无可回避的世界——总体屏幕时代媒介技术下的艺术实践》,《艺术工作》2023年第1期。)不断因此而更新的媒介技术也为艺术生产与实践提供了“试验场”,激发着艺术家们的创作想象以及艺术传播观念革新。

在具体的艺术实践中,数字媒介技术的运用已经涉及诸多领域。这一方面表现为将知觉技术整合到艺术生产与传播中,如触觉感应、声音感应、视觉感应、温度感应等可以增强作品的交互性及用户的沉浸感,为艺术带来更广阔的表现空间;另一方面表现在影像技术上,比如LED屏幕、远程投影以及3D全息投影技术实现的全角度立体影像的投射,结合一些对应于图形处理、矢量动画、数字跟踪等技术的计算机软件,不仅改变了艺术的生产流程,也为艺术传播提供了新的条件。此外,随着数字技术不断发展,立体虚拟技术已经从虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)阶段迅速拓展到扩展现实(XR)阶段,进一步突破了现实与虚拟的边界,追求二者的深度融合。这些情况都不断颠覆着消费者对艺术产品的认知。

于此,传统文化类综艺节目的当下呈现最为典型。比如,2022年总台央视“春晚”节目《只此青绿》以舞蹈表现名画《千里江山图》,节目《忆江南》则以《富春山居图》为蓝本,二者皆着眼于媒介的技术属性、符号表征、审美特质的综合表达,极大地推动了传统艺术的传播。在这些节目中,虚拟场景实现了与现场舞美的更加精细化、沉浸式的“无缝对接”:例如运用4306平方米大型LED屏幕打造了“720度”穹顶屏幕,在演播厅侧面和顶部制造出一种带有高度包裹感的视觉奇观,将“星辰大海、浩瀚太空”搬上舞台;又如融合了扩展现实、全息扫描、8K超清、裸眼3D等技术,让虚拟再造影像与现场实体舞台交替呈现、浑然一体。(参见刘俊:《科技赋能电视媒体创新发展:实践前瞻与关系辨析》,《中国电视》2022年第4期。)

技术革新亦推动艺术生产与传播的优化升级。对传统的艺术产业、网络视听艺术产业与流媒体视听产业而言,技术赋能促成产媒融合。基于此,要建构布局合理、竞争有序、特色鲜明、形态多样、可持续发展的业态新格局,就要聚焦视听产业生态系统的数字化技术变革,探索“数智化”视听推进中华优秀传统文化现代表达的路径,从视听艺术产品的生产端、制作端、营销端、传播端与受众端多点切入,重塑数字智能技术参与当前视听内容生产的多重样态。

数字技术的媒介环境正在促使新的艺术传播方式形成,所以在媒介技术快速变革的时期,尤其需要探讨艺术传播的技术逻辑、运营手段与传达方式。一方面,应探究受众对增强现实、虚拟现实、混合现实等虚拟技术所打造的艺术传播视听场景的诉求,分析相应的拟真场景如何激发受众的多重身体感知系统,使之更好地体验媒介内容,让艺术效果评估更加具象,更有可测量性;另一方面,宜探究全息成像技术的应用,如影像互动直播给受众带来的沉浸感、具身感,着重以“身体介入”对艺术传播过程中的受众体验进行深入挖掘,并在“虚拟空间”层面分析多维度、多模块、多情景的感官交互式沉浸体验。应该看到,艺术传播学的边界处于开放状态,理应能够适应媒介技术的革新,对新的艺术类型、艺术表达给予理论回应。

(二)审视“总体屏幕”时代艺术新生态的必要性

当代的艺术实践以“总体屏幕”([法]吉尔·利波维茨基、[法]让·塞鲁瓦:《总体屏幕:从电影到智能手机》,李宁玥译,南京大学出版社2022年版。)为主要传播方式,艺术的呈现不仅是视听综合的,更是跨越时空距离的。屏幕已经成为我们获取各类信息的关键途径,正如列夫·马诺维奇在《新媒体的语言》中指出的:“我们已经进入了一个屏幕社会。”([俄]列夫·马诺维奇:《新媒体的语言》,车琳译,贵州人民出版社2020年版,第94页。)既然世界是屏幕,那么艺术形式也要与视听媒介进行融合重组,这就使艺术门类之间的界限进一步消弭,并使艺术走向跨界、跨屏的融合。例如电影便综合了戏剧、美术、音乐、舞蹈的艺术语言和表现方式。而当代的艺术生产与传播更是立足于“屏幕”介质,并且已从“单屏”到“多屏”,直至升级为“跨屏”。艺术传播借助电影、电视剧集和综艺节目,以及短视频等视听形态“无限扩散”,从“大屏”到“小屏”、从“横屏”到“竖屏”,建立起屏与屏之间各种形式的链接与交互。

视听媒介有重组艺术门类与元素的能力,它将传统艺术与新兴数字艺术统揽于“总体屏幕”之中,“覆盖”和“兼容”了此前所有的媒体形式。在“总体屏幕”时代,这种重组艺术门类的能力也因为数字信息技术的升级而变得越发强大,如网络媒体不仅“覆盖”和“兼容”以前的各种媒体形式,还基本上“覆盖”了所有的艺术种类。(李敏敏、胡吉:《无可回避的世界——总体屏幕时代媒介技术下的艺术实践》,《艺术工作》2023年第1期。)新媒体视听产品已然成为大众赖以认知现实的一种最主要甚至最有共情力的媒介;视听影像不仅成了大众建构“真实”的主要依据,也是知识传播的重要手段。

在“总体屏幕时代”,艺术传播学的研究视域面临着艺术的“再媒介化”(remediation)问题。“再媒介化”在由杰伊·戴维·波尔特(Jay David Bolter)和理查德·格鲁辛(Richard Grusin)合著的《再媒介化:理解新媒介》[WTBX](Remediation:Understanding New Media)一书中有详细论述,它“用来描述媒体经济中各种形式和种类之间竞争与合作的复杂关系”(参见[美]杰伊·戴维·波尔特:《再媒介化》,李健译,载周宪主编《艺术理论与艺术史学刊》(第四辑/2019年第2期),中国社会科学出版社2019年版,第387-390页。),“意指一种媒介出现在另一种媒介中”(David Bolter and Richard Grusin,[WTBX]Remediation: Understanding New Media(MIT Press,2000),p.45.)。相关概念的讨论主要是在关于电脑等数字媒介的研究中展开的,通常认为数字媒介的根本特性在于对传统媒介的包容与再使用,比如一个最普通的桌面窗口通常也会出现文字、图像、照片甚至动画、视频等多种形式的信息。由此可见,新媒介系统具备强大的“再媒介化”能力,善于调动多种传播形态,将传统媒介的内容资源吸纳进自身的媒介场域。以往的艺术实践大多聚焦于艺术自身,但在总体屏幕时代的艺术实践中,媒介的多样与混合性会将艺术纳入一种更为广阔的文化历史和观念表达之中。(参见李敏敏、胡吉:《无可回避的世界——总体屏幕时代媒介技术下的艺术实践》,《艺术工作》2023年第1期。)仅就中国传统文学艺术的“再媒介化”来说,近年来我们看到的例子就有:河南卫视《唐宫夜宴》“活化”博物院的隋代乐舞俑;总台央视文化类节目《中国诗词大会》将古典诗词转化为益智游戏形式;连载动画《中国奇谭》改编古代神话并演绎志怪传奇,以传统绘画和剪纸技艺营造视觉风格……这些视听作品无不体现出“再媒介化”的创作策略,有效弥合了艺术在新旧媒介之间的历史距离与空间分野。

正因如此,艺术传播学应该重新审视“总体屏幕”与艺术生态的多种关系。细分来说,第一,基于单一艺术向综合的视听艺术发展的趋势,要重视对新媒体艺术、跨媒介艺术、数字艺术等艺术呈现新样式的研究;第二,“总体屏幕”既然带来了一系列如界面交互、虚拟空间、影像技术等方面的问题,带来了艺术生产与呈现手段的改变,并同步革新了艺术传播的方式,也就会带来艺术观念和艺术理论的嬗变,启发艺术传播研究的新范式;第三,艺术传播学应当参与建构足以融通传统艺术与新形态艺术的艺术理论和艺术史。

(三)虚实一体化的媒介生态亟需跨媒介研究范式

新技术的出现让艺术门类、艺术媒介间的融合成为趋势,而近年来的艺术更体现出向多感官、多知觉联动的“多觉艺术”和“全觉艺术”发展的趋势。周宪教授引述奥地利学者沃尔夫的跨媒介研究范式,认为这一趋势主要包含这样几个层面的阐释:“一是超媒介性,它不限于特定的媒介,而是不同的异质媒介符号物之间所具有的某种显而易见的相似性;二是媒介转换关系,包含部分转换、整体转换、体裁转换;三是多媒体性,如歌剧就包含了多种媒体——表演、戏剧、音乐和舞美等;四是跨媒介参照或指涉,它往往是暗含的或间接的,是某种在欣赏者那里所唤起的另一媒介效果。”(周宪:《艺术史的范式转换——从门类史到跨媒介史》,《探索与争鸣》2022年第8期。)例如,近年来业界与学界颇为关注的“元宇宙”虽然尚未真正实现,但已指向了艺术从跨界到融合的新的可能。“元宇宙艺术”既可以被理解为再现现实的艺术,也可以是表现人类理想的艺术,还可以是超出人类想象的“超级艺术”,从而涵盖了包括再现、表现和创造在内的几乎全部功能,以及图像、音响、语言等几乎全部媒介。

元宇宙整合多种新兴技术建构出的虚实相生的媒介生态,将会在艺术传播内容领域构建新的系统。艺术传播学的研究可以据此围绕时空伴随、数字具身、体验复制过程、虚拟文旅等一系列角度,探究以虚拟歌手、虚拟偶像、虚拟主播等为代表的虚拟视听产品的研发,并思考数字孪生、“平行世界折叠”以及相关的硬件与辅助装置等介入艺术生产与传播过程后引发的关于内容形态与传播路径的复合模式。在艺术内容生产与数字化业态语境的动态交互中,数字化、生活化、情景化、伴随式社交化与实用性相整合的传播策略将成为重要的研究对象。另外,还可以探究艺术文本之间的“索引”与“超链接”,以“影迷属性”“游戏趣味”激活艺术文本之间的“自来水”传播效应。可以说,“元宇宙”的提出打开了艺术传播研究的一批新视域——艺术视觉符号体系的场景搭建,虚实交互相融、空间迁移再构的外在呈现与内隐特征,人的真身与数字分身,物质媒介技术与场景的交互……艺术传播实践的更新迭代,也意味着理论研究亟待扩容。

四、基于中国艺术本体发展原创性的艺术传播学

建构具有中国特色、中国风格、中国气派的话语体系,是当下包括艺术传播学在内的所有人文社会学科光荣的历史性任务。艺术传播学作为具有生产力和实践性的交叉学科之一,既要承续传统的人文研究路径,又应大量结合传播学的量化、实证方法,以服务当今国家文化战略、响应中国文化艺术发展需求为方向,坚定新时代赋予的学科自信与自强态度。围绕这一目标诉求,笔者认为至少须着重把握以下几点。

首先,以传统艺术的传承与传播研究奠定学科根基。受西方艺术与欧美理论译介的影响,关于中国优秀传统艺术的传承与传播的研究一度被“边缘化”,而在新时代语境下,“中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展”已然是艺术传播学的建构工作要面对的一个核心课题,它既是一个重大的理论问题,也是一个关键的实践难题。诚然,艺术传播学中的“艺术”二字涉及古今中外一切艺术形态、艺术现象,但本土传统艺术在传播中的当代适配问题与大众普及问题,应当被视作这一学科为回答时代之问而必须承担的现实任务。基于此,首先要充分挖掘传统艺术中可供传播的艺术内容,从“抽象—具体”“固态—活化”“个别—杂糅”“传统—当代”等维度入手,截取并淬炼传统艺术的内容精华。其次要创新传统艺术的传播形态,研究其当代表达与视听呈现,以中国式视听美学实现其当代“创化”。此外,还应以传统经典文本为支点,以贯通中西的多维理论视角考察传统艺术的审美实践,分析其中的现代精神、思想情感与价值观念,从而重塑一批融通中外的概念,展现中国文化的思想内涵和精神力量。

其次,在数字跟踪技术与媒介环境变革的基础上开拓研究视域。一方面,除了传统的有实体存在的艺术作品外,无疑也应把以数字形态存在的艺术创作,包括虚拟世界中的“数字孪生”纳入艺术传播学的研究视野。另一方面,媒介环境的变化更充分地体现在“传播”维度,大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新兴技术不断改写信息传播格局,“融媒”“全媒”“智媒”不断“进化”,让现实世界与虚拟空间深度关联,艺术生产与传播的“视听化”则成为其间最具影响力和感染力的新趋向之一,不断重构跨域性、流动性的文化语境。应该看到,当前及今后的艺术传播问题,虽然与新闻信息的传播有所不同,但在平台维度上存在共享界面的现象。艺术传播正在融合和贯通不同传播主体、不同传播方式,实现文化资源跨域配置、产品跨屏传播和价值跨界创造,这不仅涵盖横屏、竖屏、大屏等屏幕界面,也包括从主流媒体到移动视听媒介的制播新界面。在万物皆媒、虚实同构的传播潮流下,由界面衍生的观演新模式以及接受过程中的参与性、互动性、融合性、沉浸感等新特点,理应成为艺术传播研究的新热点。

再次,加强艺术产业、消费群体、效果评估等方面的研究。传统的艺术研究主要偏向艺术生产体系,艺术家、艺术作品是其最关注的研究对象;当前的艺术生产则高度关联着艺术消费,关于艺术产业的研究也方兴未艾,所以如何将产业研究与“艺术传播”问题密切关联,还是一个颇待开掘的方向。“数智时代”的艺术品不仅是一种有特色的商品,也是离不开传播的消费品,文化艺术产品的形态、用户分发模式等也正在发生全方位变革,因此,如何理解用户思维,把握艺术内容在接受端的需求及其趋势,对艺术传播的效果研究而言同样至关重要。与此同时,对“效果”的评估一直是传播学的重中之重,艺术传播学也不妨借助其他学科的工具,深入研究艺术传播效果的评估体系——这又将涉及技术治理、人机关系、监测评价,以及与之有关的效能建设、伦理规制、主体作用等方面的前沿课题。

最后但非常重要的是,“艺术传播学”的学科建设应当面向时代要求与国家战略需求,比如要提升到促进中华民族现代文明对外传播的高度,对一系列的新概念、新范畴予以高品质的学术回应。党的二十大报告指出,要增强中华文明的传播力与影响力。2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上,从连续性、创新性、统一性、包容性、和平性这五个方面对中华文明的“突出特性”进行了科学归纳和提炼,这对文化和艺术学界来说是一次重大的思想解放。艺术是中华文明极其重要的组成部分,中华优秀文化艺术的传播与中华文明的国际影响力密切相关。艺术有别于新闻,艺术传播在承担“讲好中国故事,传播好中国声音”的使命时也有着独特的优势——艺术传播的核心意义在于构建叙事体系,以“叙事”内隐“文化”,在“讲故事”的过程中传递民族精神与价值观念。在移动互联、万物互联的网络世界里,包括艺术在内的各类信息高度自由地流动,所以,就国际传播而言,可进一步合理运用智能算法推荐等技术,呼应海外用户群体的差异性艺术消费需求。对此,尤其要洞悉各国年轻群体的媒介使用习惯和内容选择偏好,梳理受众在艺术文本、叙事形态、审美旨趣方面的特点,对艺术内容适度进行当地化、具身化、个性化的精准对位分发。

在这个由数字技术驱动的媒介变革时代,特别是在加快建设中国自主的哲学社会科学知识体系的时代背景下,构建本土化、原创性的艺术传播学是十分紧要的工作。“艺术”不仅涉及文化传统、民族美学、典型文本、叙事体系、思想精神等抽象的概念,也关乎文创产品开发、跨媒介传播、市场监管等实践问题。要想阐述并传播好中华传统艺术、中华民族现代文明,艺术传播学的学科建设与学理体系就不仅要宽容地、开放地借鉴其他学科的理论范式与研究路径,扩充本学科的知识疆域,使多个学科从分立走向融通,而且要致力于深度整合研究视野,尽可能克服学科边界与知识分化的弊端,更加生动地呈现对人类艺术活动多元面向的把握。不仅如此,中国艺术传播学的建设本身也应成为一种知识生产与传播的力量,最终促进中国文化事业的繁荣——这既是学科建设的题中之义,也是学科发展的必由之径。

Art Communication Studies in the Era of Media Transformation:Knowledge Categories,

Theoretical Practice,and Development Paths

Gu Yaqi and Li Xiaoying

Abstract:Art Communication Studies is an interdisciplinary field that encompasses two categories of knowledge:“Art Studies”and“Communication Studies”.Based on the existing research results of art communication,the research paradigm of this emerging discipline can be analyzed:Communication theory mainly systematically studies human artistic communication behavior,cultural research establishes concepts and research frameworks for continuous discussion,and literary theory provides cross integration and rich theoretical resources.The media transformation based on digital information technology reshapes the way of artistic practice,and new forms of art such as the metaverse and virtual reality are flourishing.Art dissemination is evolving towards a path of de-media materiality; the era of “global screen” is generating a new media ecosystem of virtual and real integration.Based on this,in order to build a localized and original art communication science,we need to lay a disciplinary foundation on the inheritance and communication of traditional Chinese art,explore new research horizons on the basis of digital tracking technology and changes in the media environment,strengthen research on the art industry,consumer groups,and communication effects dimensions,actively respond to the requirements of the times and national strategic needs,and carry out theoretical innovation on new issues related to the international communication of modern Chinese civilization,promoting the art communication studies of China as a force for knowledge production and communication.

Keywords:art communication; discipline construction; digital intelligence technology; knowledge system