重庆大水田新石器时代遗址出土人骨的健康状况及葬式

2023-04-29滕逍霄代玉彪原海兵白九江

滕逍霄 代玉彪 原海兵 白九江

摘要:重庆大水田遗址是近年三峡地区考古的重要发现,其墓葬出土的数量较多、葬式丰富的人骨材料在长江中上游地区十分罕见。本文立足于该遗址2014 年度出土的大溪文化时期的248 例人骨材料,研究了该人群的人口特征、健康状况、营养水平、身高和埋葬姿势等,并结合考古背景探讨了生业经济、人地关系和丧葬葬式演变特征等。研究表明,三峡地区史前人群非常适应周边聚落分散、水网密集、野生资源富集的山地环境,当时人们以采集渔猎为主,原始旱作农业为辅,过着安定和平的生活。同时,山地陡坡和相对封闭的地貌制约了当地社会经济的发展,一定程度上影响了人们的生存与健康。该研究为我们考察本区域史前人类与环境的双向互动提供了新的视角。此外,对葬式的考察表明时人在埋葬亡者时对尸身进行了有意识地屈肢陈置,且葬式存在由“屈”向“直”的历时性演变特征。随着大溪文化的衰落,三峡地区屈肢葬式渐次退出历史的舞台。

关键词:三峡;新石器时代;大溪文化;人骨;葬式

大水田遗址位于重庆市巫山县曲尺乡,地处长江北岸的缓坡台地。2013 年,重庆市文化遗产研究院和巫山县文物管理所发现了该遗址,并于次年进行了发掘。主体堆积属大溪文化,涵盖一至四期。遗迹包括墓葬、灰坑、房址和沟,其中墓葬212 座,均为竖穴土坑墓,以单人葬为主。出土器物丰富,包括陶器、玉器、石器和骨器[1]。目前,遗址对动物坑和植物遗存开展了研究。邓晓等认为狗坑与动物崇拜相关[2]。马晓娇等鉴定了植物遗存,认为采集渔猎是重要的经济来源,农业以种植黍、粟的台地旱作农业为主[3]。

大溪遗址因发现于巫山大溪镇而得名。1962 年,林向命名了大溪文化,分布区域为东起鄂中南,西至川东,南抵洞庭湖北岸,北达汉水中游沿岸[4-5];属新石器时代晚期1),绝对年代为6300~5300 BP[6]。大溪文化在南方地区可与同时期黄河流域的仰韶文化比肩,堪称长江流域史前文化的明珠[7]。大溪文化遗址出土的人骨大多保存较差,少部分遗址只进行了性别年龄鉴定,体质人类学研究成果少。朱泓对中堡岛遗址出土人骨进行了性别和年龄鉴定并记录了牙齿磨耗和疾病情况,王建华等对大溪遗址出土人骨进行了古人口学分析,潘其风和陈山分别研究了大溪居民的种系类型[8-11]。

对人骨的研究,不仅能够直观地反映古代居民的人口、健康、发育等信息,更能全面地展现文化的全貌。大水田遗址出土的人骨,为我们探讨三峡地区新石器时期的生业方式、丧葬习俗、人与环境的关系等考古学问题增添了新的线索和材料。

1 研究材料和方法

本文的研究材料为大水田遗址2014 年度发掘出土的248 例人骨。研究内容包括人口结构、创伤、疾病和身高水平,在此基础上探讨了生业经济、健康与营养以及人群与环境间的互动关系。此外,本文还研究了大水田居民的葬式,总结其特征和演变规律。受埋葬环境的影响,遗址出土的颅骨保存状况差,尤其是细小易碎的面部骨骼大多已缺失或碎片化程度高,很多重要的测点丢失,故本文未进行颅骨形态学研究。

性别与年龄是人骨研究的基础。鉴定方法依据朱泓、Tim D. White、邵象清建立的标准[12-14]。性别以骨盆作为主要观察项,辅以颅骨、下颌骨和长骨特征判定。年龄依据耻联面、耳状面、颅骨骨缝、牙齿萌出、骨骺、臼齿磨耗和骨骼老年性变化判定。同时,采用阶段性年龄分期法对结果进行归纳,分为婴儿期(0~2 a)、幼儿期(3~6 a)、少年期(7~14 a)、青年期(15~23 a)、壮年期(24~35 a)、中年期(36~55 a) 和老年期(>56 a)[12]。

本文研究的创伤与疾病包括龋病、骨折、贫血和骨关节炎。龋病是一种破坏牙体组织的疾病,以牙体缺损形成龋洞作为判定依据。在统计时,患病率P=(n/N)×100%, 式中,n— 患龋个体数,N— 牙齿可供观察的个体数;龋齿率Pt=(nt/Nt)×100%, nt— 龋齿数,Nt—可供观察的总牙齿数;龋均( 指某一人群中平均每人患龋的牙齿数)n1 =nt/n。骨折是古代居民中最常见的创伤类型,以出现骨折线、新骨生成和骨骼形态改变作为判断依据,并记录愈合和感染情况。贫血是营养代谢类疾病,作为“生存压力的生物学指标”,它可以研究古人的饮食和营养。在古病理学研究中,贫血表现为眶顶板筛孔样和多孔性骨肥厚[15]。

眶顶板筛孔样为眶顶壁多孔样病变,多孔性骨肥厚为颅骨板障层增厚,枕骨、额骨和顶骨表面有粗颗粒状多孔,呈“橘皮”样。骨关节炎是考古中常见的慢性、进展性关节疾病。

本文参考Tony Waldron 建立的标准[16],以骨质增生、新骨生成、表面疏松多孔、关节形态异常和骨质象牙化为判断依据。在统计创伤与疾病时,参考患病率P=(n/N)×100%,式中,n— 患创伤或疾病的个体数,N— 保存相应骨骼的总个体数,对于不完整的骨骼,如保存可判定疾病的关键部位,则纳入统计。

身高是生长发育的一个重要生理参数。对身高的研究不仅可以反映个体和群体的发育状况,还能阐明身高族群差异性和环境适应性的历史变迁过程。根据人骨推算身高的方法包括在原墓葬骨架未变动原位置的情况下测量颅顶最高点至跟骨结节的最远点[17],测量长骨长度以及颅骨、胸骨、锁骨、肩胛骨、髋骨、骶骨、掌骨等的对应尺度[18]。此外,残骨的局部测量结果也可间接地用于身高推算[18],但采用完整长骨长度推算身高的方法准确度更高[19]。

因此本文参照《人体测量手册》中的方法[14],测量保存完整的肱骨、尺骨、桡骨、股骨和胫骨的最大长。身高与长骨长度之间存在着线性关系,可建立反映变量之间的数量变化关系的回归方程[19]。目前,基于不同国家和地区的材料已有很多方程,但它们有着种族和区域性差异。

为减少误差,本文选择适用黄种人或依据中国南方地区标本所建立的一元回归方程,使用长骨最大长代入对应的公式推算身高。若同一个体可测多根长骨,则在使用每一种方程时分别计算每根长骨所对应的身高,最终取均值为该个体使用某一方程推算的身高结果。

通过骨的长度(L) 推算人身高(H) 的公式为H=kL+C,式中,参数k—系数,C—常量。具体有5 组参数供选择:

I:黄种人组,C=5( 不随骨骼不同或性别不同而发生变化),k 值男(M) 女(F) 有别[20]。肱骨k(M)=5.06,k(F)=5.22; 尺骨k(M)=6.41,k(F)=6.66; 桡骨k(M)=6.86,k(F)=7.16;股骨k(M)=3.66,k(F)=3.71;胫骨k(M)=4.53,k(F)=4.61。

II:选用南、北方九省区31~40 岁组材料[19]。左侧肱骨:C=704.10,k=3.05;右侧肱骨:C=751.77,k=2.88;左侧桡骨:C=870.15,k=3.30;右侧桡骨:C=885.91,k=3.22;左侧尺骨:C=810.19,k=3.32;右侧尺骨:C=845.92,k=3.15;左侧股骨:C=640.21,k=2.32;右侧股骨:C=635.64,k=2.33;左侧胫骨:C=776.34,k=2.44;右侧胫骨:C=759.27,k=2.49。

III:选用华南地区材料[21]。肱骨C=74.91,k=2.82;尺骨C=93.65,k=2.66;桡骨C=92.23,k=2.93;股骨C=81.58,k=1.85;胫骨C=86.53,k=2.10。

IV:选用重庆地区材料[22]。肱骨k=3.48,C=55.54;桡骨k=3.58,C=78.89;尺骨k=3.38,C=78.39;股骨2)k=2.52,C=54.69;胫骨k=2.80,C=64.33。

V:选用南、北方九省区材料,仅适用于女性[23]。左侧肱骨C=638.470,k=3.242;右侧肱骨C=741.288,k=2.875;左侧尺骨C=742.932,k=3.530;右侧尺骨C=463.228,k=4.786; 左侧桡骨C=565.720,k=4.721; 右侧桡骨C=519.208,k=4.873; 左侧股骨C=483.913,k=2.671;右侧股骨C=459.290,k=2.752;左侧胫骨C=597.332,k=2.899;右侧胫骨C=603.069,k=2.908。

此外,本文在原始埋葬中对埋葬姿势进行了记录,使用解剖学术语[12] 对其进行系统分类,并以颅骨朝向的地理方位记录头向。为了解居民是否有意识地对男女进行不同的埋葬,本文运用IBM SPSS Statistics 26 对实施屈肢葬的个体进行分析,利用卡方检验分析差异显著性。若P>0.05,无显著差异;若0.01

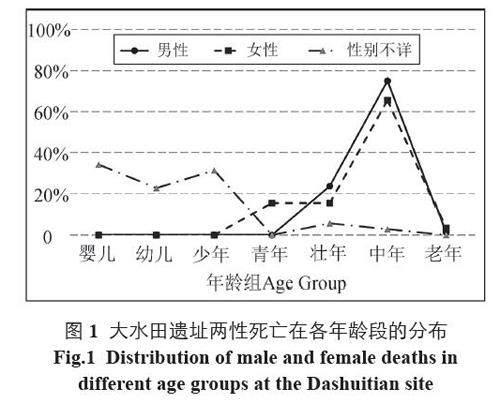

2 性别与死亡年龄

本文研究的248 例人骨中,202 例个体可判定性别,鉴定率为81.45%(202/248)。其中,男性115 例(56.93%),女性87 例(43.07%),性别比Rs=115/87×100=132.18。173 例个体可判定年龄,鉴定率为69.76%(173/248)。大水田居民总体平均死亡年龄为34.76 岁。死亡年龄段占比从高至低依次为中年期(n=99; 57.23%)、未成年(<14 a, n=33;19.08%)、壮年期(n=30; 17.34%)、青年期(n=8; 4.62%) 和老年期(n=3; 1.73%)。图1 表明两性死亡年龄高峰均在中年期,在这一年龄段中,男性(n=60; 75.00%)死亡率高于女性(n=38; 65.52%)。两性在壮年期的死亡率均居第二,且男性死亡率(n=19; 23.75%) 仍高于女性(n=9;15.52%)。此外,在青年期阶段,女性也有较高的死亡率(n=9; 15.52%)(图1)。

3 创伤与疾病

3.1 龋病

大水田人骨中共有105 例个体保存牙齿及颌骨,其中26 例个体患龋病,占24.76%(26/105)。附着在颌骨上的牙齿及能够确定牙位的游离齿共1478 颗,其中龋齿共80 颗,均恒齿,占5.41%(80/1478);DMFT 为0.76(80/105)。女性患病率(n=13, 32.50%) 和龋齿率(n=38; 6.28%) 均高于男性(n=13; 26.53%; n=42; 6.00%)。龋病在各成年组中均有发现,患病率从高至低为老年组(n=1; 50.00%)、中年组(n=21; 33.33%)、青年组(n=1; 25.00%) 和壮年组(n=3;14.29%)。龋齿率从高至低为中年组(n=71; 8.31%)、老年组(n=1; 6.25%)、壮年组(n=7; 1.83%)和青年组(n=1; 1.51%)。

3.2 创伤

248 例人骨中,4 例个体骨折,占比1.61%(4/248)。在保存椎骨的90 例个体中,3 例个体脊柱压缩性骨折,患病率为3.33%(3/90)。在保存胫骨的137 例个体中,1 例个体胫骨骨折,患病率为0.73%(1/137)。

压缩性骨折个体均为女性。2014WQDM153 个体(简称M153,下同)和M239 个体受损部位分别为第5 腰椎和第12 胸椎,M288个体受损部位为第1 腰椎,累及相邻两节椎体。

受损椎体呈楔形改变,椎体表面塌陷变扁,骨皮质断裂,腹侧面有不规则褶皱。压缩性骨折的原因分为外伤性和自发性,后者指因骨质疏松、肿瘤、感染、退行性变等病理性原因所致[24]。所有患者椎体不见肿瘤所致的椎体溶骨性骨质破坏,未伴感染,整体脊柱形态、椎弓根及椎间隙均正常,故排除肿瘤与感染。M153 和M239 个体均处于中壮年期,未发现骨质疏松,病变非多发性,创伤应为外力所致。外伤引起的压缩性骨折多因屈曲暴力,如从高处坠下或不慎跌倒,脊柱处于屈曲位,当外力超过脊柱承受限度时,椎体受挤压而变形[25]。M288 个体为老年,椎体严重骨质疏松,退行性病变明显,因此骨质疏松可能是骨折的原因。老年人的关节、肌肉、韧带功能逐步减退,应变能力差,轻微的外力就会骨折。

M179 为45 岁男性,左侧胫骨干骨折,伴有相应位置的腓骨骨折。因为胫骨全长约1/3表面位于皮下,骨折往往伴有表皮的损伤,所以胫骨的开放性骨折比其他长骨更为常见,并极易引发感染、迟延愈合或不愈合等并发症[26]。多数胫骨开放性骨折由高速和高能量的创伤引起,这在医疗与卫生条件有限的新石器时代是非常致命的,但该个体骨折愈合情况较好,未发生感染,应是轻度的、低能量的闭合性骨折的可能性更大,可能是日常劳作中受到创伤。

3.3 贫血

大水田居民中,有64 例个体的枕骨、额骨、顶骨和眼眶保存较好。30 例个体患贫血,患病率为46.88%(30/64)。2 例为眶顶板筛孔样(1 男1 女),28 例为多孔性骨肥厚( 男18 女9 不详1)。患病个体均为成年人,表明损伤已愈合。男性患病率为46.15%(18/39),女性患病率为40.90%(9/22)。男性患病率高于女性,这与现代医学中观察到现象相反[27]。食物与营养、创伤、疾病和感染等都会导致贫血。患有贫血的个体中,有2 例个体骨折,其余个体均未发现感染与疾病。因此,食物与营养是引发贫血的关键原因。

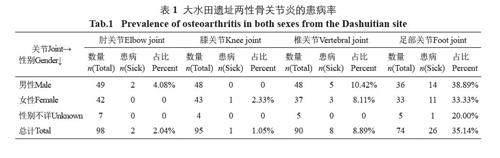

3.4 骨关节炎

248 例人骨中,34 例个体患骨关节炎,占比13.71%(34/248)。患病部位37 处,累及膝、肘、椎和足部关节,总体上男性患病率高于女性(表1)。1 例肘关节患病个体为中年期,另1例年龄段不详。膝关节患病个体年龄段不详。患椎关节炎的个体大多超过50 岁,表明年龄是重要的致病因素。患病椎位主要为上部胸椎,下部颈椎、胸椎和腰椎。足部关节炎在青、壮、中和老年期均有发现,主要累及跟骨、距骨、第三楔骨和趾骨,常见象牙化。

4 身高

重庆大水田新石器时期遗址出土人骨的两性身高分别见表2 和表3。I、II、III、IV 方程推算的男性平均身高分别为164.19 cm、164.94 cm、162.31 cm、163.96 cm,分别较现代中国南方汉族男性(165.53 cm) 低1.34 cm、0.59 cm、3.22 cm、1.57 cm,分别较现代重庆郊区男性(159.12 cm) 高5.07 cm、5.82 cm、3.19 cm、4.84 cm;I 和V 方程推算的女性平均身高分别为155.81、156.69 cm,分别较现代中国南方汉族女性(154.56 cm) 高1.25 cm、2.13 cm,分别较现代重庆郊区女性(150.30 cm) 高5.51 cm、6.39 cm[28,29]。

5 埋葬姿势

5.1 葬式的分类

可判断葬式的个体共166 例。上肢长骨姿势无规律,根据下肢长骨的姿势,可分为(A 类) 直肢葬和(B 类) 屈肢葬两类(图2;表4)。

直肢葬身体直立,上肢带骨、躯干骨、骨盆和下肢长骨呈解剖学姿势,共41 例个体。

根据身体朝向分为A1、A2 两型:A1 型为仰身直肢葬,身体呈现自然的仰卧姿态,为直肢葬的主要形式,例M3(图2: 1);A2 型为俯身直肢葬,身体呈现趴倒的姿态,仅2 例。

屈肢葬下肢弯曲,共125 例。根据中轴骨朝向和下肢屈曲度可分为B1、B2 和B3 三型。

B1 型为仰身屈肢葬,上肢带骨和躯干骨呈解剖学姿势,下肢长骨微屈、折屈或折叠。根据下肢长骨屈曲的类型和程度可分为B1-a、B1-b、B1-c 三个亚型。B1-a 型为仰身跪屈葬,下肢长骨折屈一次,胫腓骨向后方折屈,与股骨平行或形成小夹角,呈现跪的姿势。胫腓骨远端在上、近端在下。根据股骨的方向、胫腓骨折屈的方向以及双侧膝关节与人体测量基准面中矢状面的关系,仰身跪屈葬的方向可分为三种:正跪屈姿势中,双侧股骨内翻,前面向内,远端并拢相对,呈现倒“八”字形。双侧膝关节分别位于矢状面两侧,双侧胫腓骨向后上方折屈,后面向前,置于股骨外侧,与股骨平行,亦呈现倒“八”字形,例M78(图2: 3)。左侧跪屈姿势中,双侧股骨均朝向左下方,前面向左。双侧膝关节均位于矢状面左侧,双侧胫腓骨向右后方折屈叠压于股骨下,例M130(图2: 6)。右侧跪屈姿势则相反, 例M299( 图2: 4)。B1-b 型为仰身蹲屈葬,下肢长骨向前方折屈两次,双侧股骨向上方折屈,紧贴胸廓与骨盆,远端在上,近端在下。胫腓骨向下方折屈,紧贴股骨,与股骨形成小夹角,近端在上,远端在下,呈现蹲坐姿势。根据下肢长骨的方向及双侧膝关节与人体测量基准面中的矢状面的关系,仰身蹲屈葬的方向可分为三种:正蹲屈姿势中,下肢长骨方向大致与中轴骨方向一致,双侧膝关节分别位于矢状面两侧;左侧蹲屈姿势中,股骨朝向左上方,胫腓骨朝向下方或右下方,双侧膝关节均位于矢状面左侧,例M98(图2: 9);右侧蹲屈姿势则相反,例M124(图2: 10)。B1-c 型为仰身微屈葬,下肢长骨微屈,股骨和胫腓骨形成大于90° 的大夹角。例M76 为叠肢葬,上、下两层人骨陈置方向相反,上层人骨呈仰身微屈(图2: 2)。

B2 型为侧身屈肢葬,上肢带骨和躯干骨非解剖学姿势,身体转向一侧,下肢长骨卷曲或折叠,呈侧跪或侧蹲的姿势。根据下肢长骨卷曲的程度可分为B2-a 和B2-b 两个亚型。

B2-a 型为侧身跪屈葬,下肢长骨折屈一次,双侧胫腓骨向侧上方折屈紧贴或叠压于股骨下,远端在上、近端在下。股骨与中轴骨夹角较大,呈现侧跪的姿势。根据身体的朝向和股骨的方向,侧身跪屈葬可分为两种:右侧跪屈姿势中,双侧股骨均朝向右下方,前面向右。胫腓骨向左上方屈折,例M73(图2: 5);左侧跪屈姿势则相反。B2-b 型为侧身蹲屈葬,下肢长骨折屈两次,双侧股骨向侧上方折屈,紧贴胸廓与骨盆,近端在下,远端在上,股骨与中轴骨夹角较小。胫腓骨向下折屈,紧贴股骨,近端在上,远端在下,呈现蹲坐姿势。根据身体的朝向和股骨的方向,侧身蹲屈葬的方向可分为两种:左侧蹲屈姿势中,身体朝向左侧,股骨向左上方折屈,后面朝向左侧,胫腓骨向下方或右下方折屈,前面朝向左侧,双侧膝关节位于躯干骨左侧,例M87(图2: 11);右侧蹲屈姿势则相反,例M147(图2: 7)。

B3 型为俯身屈肢葬,仅1 例,个体呈俯身蹲屈状,例M253(图2: 8)。

5.2 头向

大水田居民中可辨别头向的个体共204 例。埋葬头向有东、西、南、北、东北和西南6 种,其中东和东北向分别占62.75%(128/204) 和23.53%(48/204),是主要流行的朝向。

5.3 葬式的性别分布

大水田居民中共79 例男性可辨葬式, 其中实施屈肢葬的男性共61 例, 占77.22%(61/79);68 例女性可辨葬式,其中实施屈肢葬的女性共48 例,占70.59%(48/68),没有显著差异性[χ2=0.837; P(0.360)>0.05]。由此看出,屈肢葬在两性间的流行程度一样。仰身屈肢葬在两性间的分布也不具有显著差异性[χ2=0.418; P(0.518)>0.05]。但侧身屈肢葬具有显著差异[χ2=6.229; P(0.013)<0.05],男性更流行此类葬式。

6 相关问题讨论

6.1 人口结构与特征

在大水田遗址中,男性居民多于女性,性比偏离平衡值在103:100 至107:100 范围[30],呈现微弱的“高性比”现象。大溪遗址中,早晚期男性居民共34 例,女性居民共57 例[9],女性多于男性,性比(Rs=59.65) 严重失衡。与之相比,大水田遗址居民人口结构更加稳定。

大水田居民人口死亡集中在中年期,平均死亡年龄低于大溪遗址早期人口的平均年龄42.77 岁和晚期人口的平均死亡年龄42.52 岁[9],这与老年个体的数量有关。大溪遗址老年期个体占比较多,而大水田遗址老年个体极少。相较大溪遗址居民,大水田遗址居民寿命短,生存状况差。此外,大水田遗址中未成年死亡率很高,占近五分之一,以婴幼儿为主。这一现象也出现在大溪遗址中,其早、晚期未成年的死亡率分别为23.40% 和27.03%[9]。未成年生存状况差,食物匮乏、营养不足、医疗短缺、传染病和艰苦的生存环境等都易导致未成年人夭折。

两性死亡年龄分布具有两个特点。首先,男性的中壮年期死亡率高于女性。这通常与男性承担危险、繁重的生业劳动和发生群体间的冲突有关。遗址出土器物多为工具、装饰品和生活用具,不见武器[1],也未见砍创、钝器伤、箭簇伤以及颅面部骨折等与冲突暴力有关的创伤,因此生业劳动可能是中壮年男性高死亡率的主要原因。居民的生计活动为采集渔猎和农业[1],渔猎可能存在一定危险性,尤其是狩猎大型动物。原始农业劳动强度高,中壮年男性作为渔猎和农业生产的中坚力量,承担着更繁重的体力劳动和更大的死亡风险。其次,男性的青年期死亡率为0,而女性的青年期死亡率较高,这可能与适孕期女性的生育有关。艰苦的环境和卫生、匮乏的医疗和饮食,一定程度上增加了女性在怀孕期、产褥期和生育期的死亡率。例如1 例16 岁的年轻女性盆腔处有一胎儿遗骸,母体未见创伤与疾病,可能是难产或医疗的局限导致了母亲和孩子的死亡。

6.2 健康发育、生业与环境

龋病与生业经济密切相关,因此龋齿率可为研究史前居民的生业经济类型提供线索。Turner 通过对世界范围内不同经济类型的人群龋患情况的调查后认为采集狩猎型经济的居民龋齿率为0~5.30%( 平均龋齿率为1.30%),混合型经济的居民龋齿率为0.44%~10.30%( 平均龋齿率为4.84%),农业型经济的居民龋齿率为2.14%~26.9%( 平均龋齿率为10.43%)[31]。大水田遗址居民龋齿率为5.41%,接近混合型经济居民龋齿率的平均值,其生业经济包括采集渔猎和农业。大水田遗址滨临长江,水网密布,植被繁茂,生物富集,野生动植物和水生生物资源为采集渔猎活动提供了物质基础。遗址中发现了由河滩砾石制作而成的石镞、骨矛和骨锥等渔猎工具,以及许多鱼骨、螺蛳壳等水生生物遗骸[1],表明采集渔猎是重要的经济来源。受山地型环境的制约,大水田农业处于初期阶段。大溪遗址发现了石锄,反映农业水平不低[4],而大水田遗址并未发现此类农具,其农业发展水平应不及大溪遗址。人们生计方式以采集渔猎为主,农业为辅,与以往对大水田居民生计方式的研究相符[1]。

为比较大水田居民与其他史前居民的健康,为比较大水田居民与其他史前居民的健康,本文统计了贾湖[32]、西坡[32]、沟湾[33]、姜家梁[34]、蒋庄[35]、白羊村[36]、焦家[37]、梁王城[38]、磨沟[39] 九个新石器时代遗址中居民罹患贫血、创伤和骨关节炎的情况(表5)。大水田居民46.88% 的个体患有贫血,远高于其他组,表明其居民营养状况较差,这可能与过渡型经济有关。早期农业生产水平低下,渔猎受野生资源的分布与丰度制约,稳定性低,可能出现食物短缺的情况。此外,谷物中富含的肌醇六磷酸(植酸)为抗营养因子,会降低蛋白质及矿物元素的利用率[40],干扰营养吸收。原始农业导致人群食谱发生改变,部分野生动植物被谷物替代,微量元素含量高的野生动植物摄入降低,营养水平下降。此外,男性贫血率高于女性,表明男性营养和生存状况更差。相较其他各组,大水田居民骨关节炎的患病率处于中等水平,但男性椎关节和肘关节患病情况却十分突出。男性患病椎位主要为下部胸椎和腰椎,是负重大、活动多的承重关节。男性在农业生产中发挥了重要作用,承担了垦荒、种植、收割等环节中的大部分劳动,胸腰椎的活动量多,承受较大的压力。同时,肘关节炎患病个体均为中年男性,这也与农业生产相关。遗址出土的砍伐工具以斧、锛、凿为多,尤其石斧占极高的比例。这类砍伐工具通常与实行刀耕火种式的森林耕作制有关[41]。长期使用石斧砍伐树木会造成肘关节负荷重,关节间受到更多的摩擦与冲击。值得注意的是,足部关节炎是大水田居民发病率最高的关节疾病,这在其他遗址中非常少见。大水田居民各年龄段均有患病个体,因此年龄并非致病的原因。两性患病率均超过30%,差异性并不显著,说明足关节炎并非由社会分工导致,男女在日常生活中都可能接触到致病因素。因此,山地环境可能是该地区足关节炎高发的重要原因,长期上下坡、爬山的机械性活动所带来的重复压力会使关节软骨结构遭到破坏,导致骨与骨的直接接触和软骨下骨的异常磨损,引发足部关节疾病。

从表5 可以看出,大水田居民中创伤率仅1.61%,为所有组中最低,反映出大水田遗址所代表的社会较为安定,冲突较少。压缩性骨折是主要的类型,均为女性,这个现象十分特别,可能与遗址的环境有关。山地环境高差悬殊,女性进行采集时,从高处不慎坠落或跌倒所致臀部触地,椎体受到上下两个方向的挤压力而造成压缩性骨折。

身高是生长发育的重要指标之一。为了解大水田居民在古代人群中的身高水平,本文选择了使用与本文相同方程推算身高的新石器遗址进行对比。南方地区遗址包括鲤鱼墩[42]、鲤鱼嘴[43]、甑皮岩[44]、鱿鱼岗[45]、蚝岗遗址[46],北方地区遗址分别为梁王城[38]、柘林[47]、白羊村[36]、汪沟[48]、姜家梁[34]、磨沟[39] 和沟湾[33] 遗址。表6 表明,大水田组男、女两性平均身高低于全部北方组。在南方地区各组中,大水田遗址男性平均身高处于中等水平,而女性平均身高则处于较高水平,仅低于鲤鱼墩组,表明该遗址男性的身高发育水平比女性差。

6.3 葬式的特征及历时性变化

大水田居民在埋葬死者时对尸体进行了有意识的陈置,大部分死者的头向朝东和东北。葬式多样,可分为屈肢葬(75.30%) 和直肢葬(24.70%) 两类,基本涵盖了以往大溪文化中发现的所有类型。屈肢葬为主流葬式,以仰身屈肢为主,这种类型为大溪文化所开创,并成为其特色的埋葬习俗,影响后世甚大[4]。遗址还发现了蹲屈葬,这种葬式最早发现于甑皮岩遗址,在我国新石器时代墓葬中少见[49]。人死后尸体会逐渐僵硬难以折屈,仅凭下葬前有意识地摆放无法完成,需使用绳索、藤蔓、树皮等对尸体进行捆绑固定。因此相较其他类型的屈肢葬,折屈程度很大的蹲屈葬实施起来更复杂。此外,大水田遗址的俯身葬仅2 例,数量极少。大溪遗址中的俯身葬也仅占6.66%,表明俯身葬并不是大溪文化流行的葬式,这种葬式可能为特殊身份的人所使用。

在以往对西南地区葬俗的研究中,常常可见男性仰身直肢葬,女性侧身屈肢朝向男性,暗示男性享有崇高的社会地位[49],大水田遗址并未体现这种差异。双人合葬墓以个体均屈肢而葬最为流行,常见同性并排,其中一人仰身正跪屈,另一人侧身跪屈,也可见两人以相对的跪屈姿势埋葬。此外,侧身屈肢葬在大水田遗址男性中更为流行,这可能暗示两性地位分化的观念并不明显。

大水田遗址的葬式体现出了时间上的差异,演变关系明确。遗址尚未发现大溪文化一期明确葬式的墓葬,因此不予探讨。大溪文化二期早段以屈肢葬为主,直肢葬数量极少。屈肢葬有B1-a、B1-b 和B2-b 型,以仰身正跪屈葬最为流行,侧身葬和蹲屈葬非常少。

二期晚段直肢葬数量增加,但仍主要流行屈肢葬。类型丰富,包括B1-a、B1-b、B2-a、B2-a 和B3 型。同时,这一阶段蹲屈葬数量最多。第三期直肢葬进一步发展,其数量和屈肢葬数量相当。屈肢葬类型减少,以B1-a 型为主,蹲屈葬数量极少。这一阶段还出现了B1-c 型仰身微屈葬。在第四期仅发现1 座明确葬式的墓葬,为仰身直肢葬。

整体来看,屈肢葬最迟在大溪文化二期早段出现,此后数量增加,类型更为丰富,卷曲程度更甚,至二期晚段达到鼎盛。从大溪文化三期开始,屈肢葬数量开始下降,类型减少,直肢葬开始发展。到第四期,仅可见直肢葬。可见,以大水田遗址为代表的大溪文化的葬式演变经历了由早期以屈肢葬为主逐渐发展到末期以直肢葬为主的演变过程。屈肢程度经历了由屈幅较大的“跪屈”到折屈最甚的“蹲屈”,再到屈幅较小的“微屈”的变化。葬式是最坚固而稳定的文化传统之一[7],葬式的变化与其他外来文化的影响紧密相连。

三峡地区屈肢葬最早发现于城背溪文化时期,仅见于秭归朝天嘴遗址。到了大溪文化时期,屈肢葬和直肢葬同时流行,但屈肢葬分布范围较大。从大溪遗址到杨家湾遗址的三峡东部区域(奉节- 宜昌区域)发现了数量众多、类型丰富的屈肢葬,其中以大溪遗址和大水田遗址为代表。结合大水田遗址中屈肢葬的演变特征,在大溪文化中期,屈肢葬在三峡地区发展至鼎盛,晚期逐渐衰落。到了屈家岭文化时期,直肢葬已替代屈肢葬成为主流葬式。这一时期屈肢葬仍在东部地区流行,但范围缩小,见于宜昌的中堡岛和杨家湾遗址。在石家河文化时期,屈肢葬也非常少,其分布范围从三峡东部转移至了三峡西部,主要集中在忠县附近的中坝和哨棚嘴遗址。可见,大溪文化是屈肢葬在三峡地区发展的鼎盛时期。随着汉东地区油子岭文化及其后续屈家岭文化向西扩展,屈肢葬逐渐被仰身直肢葬所替代[7]。伴随着大溪文化的衰落,三峡地区的屈肢葬也渐渐退出历史的舞台。

7 结语

作为一个特殊的地貌单元,山地有着自身独特的自然环境特征,这些特征给古代居民提供生存资源和发展机会的同时,也对其生存构成了巨大的挑战。从人骨的视角出发,我们可以看到大水田遗址表现出了文化与环境相适应的特征。山地具有丰富的自然资源,在森林、野生动植物和水能资源方面有着巨大的优势。居民的生存策略以野生动植物资源利用为主,尤其是水生生物,这为人们的生存与文化的发展奠定了根基。同时,由于高山河谷阻隔,山地聚落具有地域分散性和闭塞性的特点,这在一定程度上避免了人群间的抢掠与冲突,降低了发生暴力和创伤的频率,为居民营造了一个稳定和平的生存环境。然而,也正是这种封闭性导致了农业发展的原始与落后,生产力低下,人们用石斧进行着刀耕火种的原始生荒耕作制,这直接影响了居民的生存、发育、营养与健康,尤其在承担繁重劳动的男性群体中表现非常突出。此外,高差悬殊的环境也对居民的生存和健康构成了威胁,人们易高处坠落,上下坡的机械活动也给足骨带来很大的压力。这显示了史前居民在适应山地环境的过程中与环境的非良性互动。

屈肢葬是大溪文化的重要特征,也是三峡地区新石器时代的代表性葬式。大溪文化在发展过程中,不断地与外来文化交流与互动。大溪文化特色的仰身屈肢葬,深刻地影响了中原地区的葬俗[4]。同时,在这一过程中,大溪文化也受到其他文化的冲击和影响,其葬式经历了由“屈”向“直”的变化。随着直肢葬的持续渗透,三峡地区的屈肢葬渐趋末路。

致谢:本文所使用的人类骨骼和牙齿样本是由重庆市文物考古研究院提供,在此深表感谢!

附属材料:本文网络版附有如下相关材料:附表1—长骨测量表,敬请查阅。

参考文献

[1] 重庆市文化遗产研究院,巫山县文物管理所.重庆市巫山县大水田遗址大溪文化遗存发掘简报[J].考古,2017, 1: 42-60

[2] 邓晓,刘晓亮.重庆巫山大水田遗址中独立“狗坑葬”初探[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2019, 41(1): 21-24

[3] 马晓娇,白九江.三峡地区大溪文化时期的生业经济:重庆巫山大水田遗址2014 年浮选结果分析[J].南方文物,2022, 2: 127-134

[4] 林向.大溪文化与巫山大溪遗址[A].见:中国考古学会(编).中国考古学会第二次年会论文集(1980)[C].北京:文

物出版社,1982, 124-132

[5] 中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会,中国大百科全书出版社编辑部.中国大百科全书· 考古学[M].北京:

中国大百科全书出版社,1986, 83

[6] 白九江.重庆地区的新石器文化:以三峡地区为中心[M].成都:巴蜀书社,2010, 22-25

[7] 白九江.三峡地区大溪文化的边缘效应:廊道效应、互惠交换、在地精神和简单聚落[J].重庆师范大学学报(社会科学版),

2019, 3: 33-38

[8] 国家文物局三峡考古队.朝天嘴与中堡岛[M].北京:文物出版社,2001, 307-311

[9] 王建华,曹静.大溪遗址单人墓葬人口自然结构及相关问题研究[J].东方考古,2014, 11: 274-283

[10] 潘其风.中国古代居民种系分布初探[A].见:苏秉琦.考古学文化论集(1)[C].北京:文物出版社,1987, 221-232

[11] 陈山.大溪文化居民种族类型初探[A].见:徐州博物馆(编).徐州博物馆三十年纪念文集(1960-1990)[C].北京:

北京燕山出版社,1992, 186-199

[12] 朱泓.体质人类学[M].北京:高等教育出版社,2004, 17, 92-106, 152-154

[13] White TD, Black MT, Folkens PA. Human Osteology (Third Edition) [M]. Burlington: Elsevier academic press, 2011, 379-426

[14] 邵象清.人体测量手册[M].上海:上海辞书出版社,1985, 34-56, 150-158, 174-184

[15] El-Najjar MY. Maize, malaria and the anemias in the pre-columbian New World[J]. American Journal of Physical Anthropology,

1976, 46: 329-337

[16] Waldron T. Palaeopathology[M]. London: Cambrige University Press, 2009, 27-28

[17] 杜百廉,张松林,等.河南青台原始社会遗址人骨的研究[A].见:郑州市文物考古研究所.郑州文物考古与研究( 一)[C].北京:

科学出版社,2003, 1298-1310

[18] 陈世贤.法医人类学[M].北京:人民卫生出版社,1998, 82-93

[19] 公安部课题组.中国汉族男性长骨推算身高的研究[J].刑事技术,1984, 5: 1-49

[20] 陈世贤.法医骨学[M].北京:群众出版社,1980, 226-227

[21] 莫世泰. 华南地区男性成年人由长骨长度推算身长的回归方程一文的更正[J]. 人类学学报, 1984, 3(3): 295-296

[22] 王永豪,翁嘉颖,胡滨成.中国西南地区男性成年由长骨推算身高的回归方程[J].解剖学报,1979, 10(1): 1-6

[23] 张继宗.中国汉族女性长骨推断身高的研究[J].人类学学报,2001, 20(4): 302-307

[24] 施杞.常见骨伤疾病的中医预防和护养[M].上海:复旦大学出版社,2013, 76-77

[25] 朱少廷.躯干骨折与脱位[M].南宁:广西科学技术出版社,1998, 51

[26] 黄公怡,刘长贵,温建民.现代创伤骨科学[M].上海:第二军医大学出版社,2007, 367

[27] 张之南,殷德厚.贫血[M].重庆:科学技术文献出版社(重庆分社),1989, 57

[28] 李咏兰,郑连斌,宇克莉.从体质特征看中国南方汉族的人种归属[J].人类学学报,2017, 36(2): 248-259

[29] 徐玖瑾,杜若甫.北京与重庆地区成人身高变化的研究[J].人类学学报,1985, 4(2): 151-159

[30] 金文俊,刘红亮.人口公共管理:理论、政策与思考[M].兰州:甘肃人民出版社,2014, 30

[31] Turner C. Dental anthropological indications of agriculture among the Jomon people of central Japan: X. Peopling of the Pacific[J].

American Journal of Physical Anthropology, 1979, 51: 619-635

[32] 王明辉.中原地区古代居民的健康状况:以贾湖遗址和西坡墓地为例 [J].第四纪研究,2014, 34(1): 51-59

[33] 王一如.沟湾遗址新石器时代人骨研究 [D].长春:吉林大学,2015, 25-28, 42-49

[34] 李法军.河北阳原姜家梁新石器时代人骨研究 [D].长春:吉林大学,2004, 160, 203-208

[35] 朱晓汀.江苏兴化蒋庄良渚文化墓葬人骨研究 [D].长春:吉林大学,2018, 109-116, 142-143

[36] 赵冬月,朱泓,闵锐.云南宾川白羊村新石器时代遗址人骨研究 [J].南方文物,2016, 1: 160-165

[37] 张晓雯.章丘焦家遗址大汶口文化居民生存状态研究 [D].济南:山东大学,2017, 60

[38] 朱晓汀,林留根,朱泓.江苏邳州梁王城遗址大汶口文化墓地出土人骨研究 [J].东南文化,2013, 4: 53-64

[39] 赵永生.甘肃临潭磨沟墓地人骨研究 [D].长春:吉林大学,2013, 22-33, 59-70

[40] 傅启高.植酸对单胃动物的抗营养作用 [J].动物营养学报,1998, 10(4): 1-10

[41] 郭立新.论长江中游地区新石器时代晚期的生计经济与人口压力 [J].华夏考古,2006, 3: 33-39

[42] 李法军,王明辉,朱泓,等.鲤鱼墩:一个华南新石器时代遗址的生物考古学研究[M].广州:中山大学出版社,

2013, 222-224

[43] 刘文,罗安鹄,朱芳武,等.柳州大龙潭鲤鱼嘴新石器时代遗址的人骨[J].广西民族研究,1994, 3: 22-37

[44] 张子模,漆招进,朱芳武,等.桂林甑皮岩新石器时代遗址的人骨[J].广西民族研究,1994, 3: 1-21

[45] 黄新美,刘建安.广东南海县鱿鱼岗新石器时代晚期墓葬人骨[J].人类学学报,1988, 7(2): 102-105

[46] 张德兴,张文光,贺新红,等.东莞新石器时代“ 蚝岗人” 遗骸的鉴定和保存[J].解剖学研究,2004, 26(1): 58-59

[47] 熊建雪,郑秀文,黄翔,等.上海柘林遗址良渚文化墓地人骨初步研究[J].南方文物,2020, 6: 238-245

[48] 周亚威,周贝,顾万发.汪沟遗址仰韶文化居民的肢骨特征[J].解剖学报,2020, 51(1): 114-123

[49] 丁长芬.我国西南地区的屈肢葬俗[J].四川文物,1991, 3: 12-19