乡土研学旅行基地遴选及其课程设计

2023-04-29侯刘起李帅

侯刘起 李帅

【摘 要】乡土研学旅行基地地域特色明显,能够对全国性的研学旅行基地进行补充,从而助力研学旅行活动课程体系的完善。文章在述评研学旅行基地研究现状的基础上,以广西南宁市为例,探讨乡土研学旅行基地的遴选与课程设计。在遴选方面,可以根据课程标准及当地实际系统性地进行选择。在课程设计方面,可以结合基地实际,从课程目标、课程内容、课程总结等方面进行探讨。

【关键词】遴选 课程设计 研学旅行基地 乡土

【中图分类号】G623.45 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)01-32-04

【基金项目】广西教育科学规划2021年度课题“基于乡土地理的情境教学设计与实施研究——以广西壮族自治区为例”(2021B225)

2016年12月19日,教育部等11部门印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出要“建设一批具有良好示范带动作用的研学旅行基地”。教育部办公厅在《关于公布第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》中公布全国中小学生研学实践教育基地、营地,并强调各地各校充分利用研学实践教育基地、营地,组织开展丰富多彩的研学实践教育活动。到2020年12月10日为止,全国性的研学实践教育基地、营地共622个。但是我国幅员辽阔、地域差异明显、中小学生数量庞大,这些全国性的研学旅行基地还不能完全满足研学旅行的需求。乡土研学旅行基地地域特色明显,能够对全国性的研学旅行基地进行补充。另外,《关于推进中小学生研学旅行的意见》还强调:“学校根据学段特点和地域特色,逐步建立小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系。”开发乡土研学旅行基地有助于研学旅行活动课程体系的建立。

本文先述评研学旅行基地的研究现状,再以广西南宁市为例,探讨乡土研学旅行基地的遴选及其课程设计。

一、研学旅行基地研究现状

我国许多学者对研学旅行基地展开研究。杨振之认为研学旅行中,“基地是载体”[1]。刘萍对萍乡市中小学研学旅行基地进行调查后发现,48.3%的人“认为没有达到研学旅行的要求,普遍认为研学旅行基地的基础设施薄弱、相关配套设施不完善、安全措施不到位、育人导向不明显、对学生的吸引力不够等”[2]。车云、袁书琪、陈清认为研学旅行基地建设存在“基地资源欠缺,缺乏科教力量”“缺乏专业人员”“缺乏体系化教材与配套专业课程”[3]等问题。周林兴、邹莎认为“研学旅行基地建设还存在基地制度待规范、服务动力待增强、基础配置待完善、教育产品待丰富等困境”[4]。施玥、郑杨柳借助SWOT分析,探讨了打造南京科院化工研学旅行基地的可行性。[5]陈俊英认为“地理学科由于其学科性质,在研学旅行基地建设中优势突出”[6]。

在遴选与课程设计方面,教育部办公厅在《关于开展“全国中小学生研学实践教育基(营)地”推荐工作的通知》中指出,研学旅行基地需属于优秀传统文化板块、革命传统教育板块、国情教育板块、国防科工板块、自然生态板块等主题板块之一的优质资源单位。并“具备承接中小学生开展研学实践教育的能力”“能够积极配合教育部门工作”“财务管理体制明确,内部保障机制健全”“近三年来没有受到各级行政管理(执法)机构的处罚”。钟业喜、吴筱恬、熊小英、鞠民认为“基地的选择必须遵循地方性、综合性、教育性和安全性的原则”[7]。陆庆祥、孙丽认为应从“‘学段对接、深挖内涵、立体呈现三方面着手,系统开发研学旅行基地课程资源”[8]。邱涛认为“地方性地理研学旅行基地建设必须体现‘地域性,突出‘地理味”[9]。许迎霞、朱江、董晓鹏认为研学旅行“课程目标的设计要体现知行合一”“选取优势资源设计课程”“依托品牌项目开发特色课程”“融合地域特色,传承传统文化”[10]。

二、以南宁市为例的乡土研学旅行基地的遴选

(一)南宁市全国性的研学旅行基地

2017年、2018年教育部办公厅公布的全国研学实践教育基地中,包括廣西民族博物馆、南宁青秀山风景区、广西药用植物园、南宁三峰能源有限公司、南宁昆仑关战役遗址等5个南宁市全国性的研学旅行基地。

从数量来看,南宁市全国性的研学旅行基地较少,还不能满足南宁市中小学生研学旅行的需要。

从内容来看,广西民族博物馆是优秀传统文化基地,南宁三峰能源有限公司是国情教育基地,南宁昆仑关战役遗址是革命传统教育基地,南宁青秀山风景区、广西药用植物园是自然生态基地。

从地理学科来看,南宁青秀山风景区、广西药用植物园、南宁三峰能源有限公司属于自然地理类的研学旅行基地。广西民族博物馆、南宁昆仑关战役遗址属于人文地理类的研学旅行基地。具体而言,南宁青秀山风景区、广西药用植物园是生物(植物)地理方面的基地,南宁三峰能源有限公司是环境地理(环境保护)方面的基地,广西民族博物馆、南宁昆仑关战役遗址是文化地理(区域文化)方面的基地。

(二)乡土研学旅行基地遴选的方向

《义务教育地理课程标准(2022年版)》专门设置了“认识家乡”这一板块,并指出家乡的范围一般指县一级行政区,根据各地实际情况,认识家乡内容的教学可讲授本地区(省辖市)地理,或者本省(自治区、直辖市)地理。其规定的“家乡”的范围与《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出的研学活动范围一致。并从“归纳家乡地理环境的特点”“对家乡的看法”“家乡环境及生产发展给当地居民生活带来的影响和变化”三个方面规定了“认识家乡”的具体内容。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》从地貌、土壤、植被等自然要素,人口、聚落、交通、区位、人地协调等人文要素以内容标准的形式列出具体的内容以及实践活动的建议。两个阶段的地理课程标准基本囊括了研学旅行的所有内容,这为系统性地遴选乡土研学旅行基地指明了方向。

此外,《义务教育地理课程标准(2022年版)》强调:“学生能够初步掌握地理实验、社会调查、野外考察等地理实践活动的基本方法。”《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》强调:“学生能够运用所学知识和地理工具,在室内、野外和社会的真实环境下,通过考察、实验、调查等方式获取地理信息,探索和尝试解决实际问题,具备活动策划、实施等行动能力。”义务教育和高中阶段的地理课程标准都提到了考察、实验、调查等实践方式,这为乡土研学旅行基地的分类指明了方向,可以据此将乡土研学旅行基地分为考察型、实验型、调查型三种。

(三)南宁市乡土研学旅行基地遴选结果

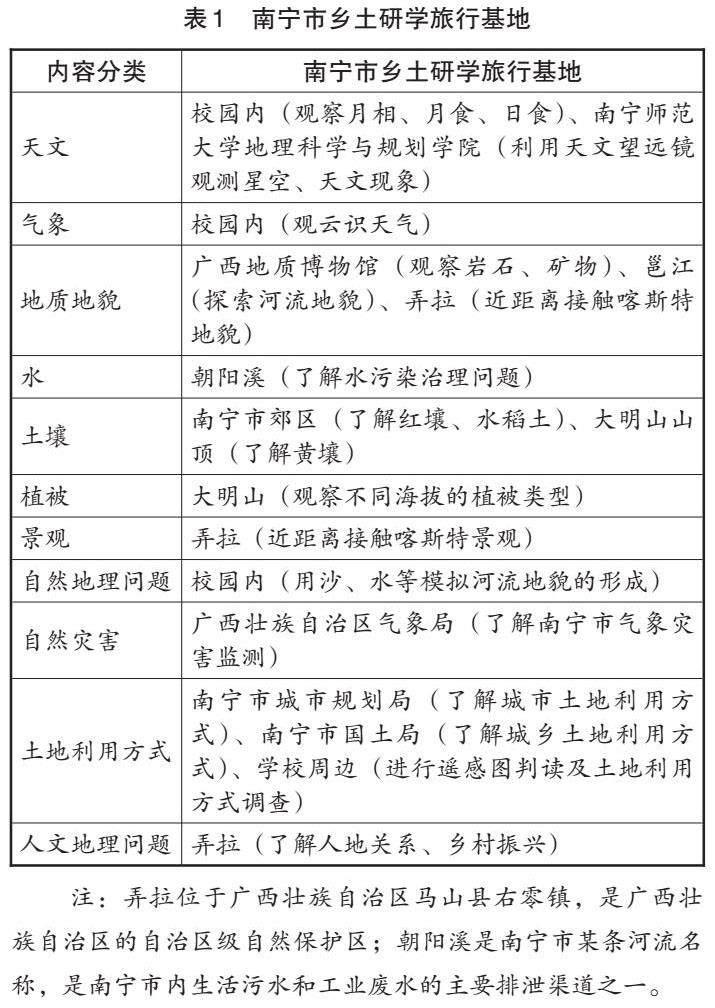

本文根据课程标准,系统性地遴选了南宁市典型的乡土研学旅行基地,如表1所示。

根据表1可总结出以下三个方面的内容:①从适用范围看,考察型基地主要适用于自然方面的参观考察,调查型基地主要适用于人文方面的社会调查,实验型基地既适用于自然方面的参观考察,也适用于人文方面的社会调查。②从基地来源看,既有南宁市城市规划局、南宁师范大学等行政、教育单位,也有邕江、大明山等校外自然场所。③从基地内容看,有的基地侧重自然或人文的某个方面,有的基地综合了自然、人文多方面的内容。

三、乡土研学旅行基地课程设计案例

在建设研学旅行基地时,设计科学的课程非常重要。课程设计也被称为课程建设,是按照教育目标和课程理论,拟定课程计划、课程内容及其组织的过程。本文以弄拉研学旅行基地为例,从课程目标、课程内容、课程反思等方面探讨乡土研学旅行基地课程的设计。

(一)弄拉研学旅行基地介绍及课程目标

1.弄拉研学旅行基地介绍

弄拉研学旅行基地是典型的喀斯特岩溶地区。20世纪50年代,该地树木被砍光,山石裸露。70年代,该地开始封山育林,栽竹种果,移植中草药。

针对基地特点,可以根据峰丛岩溶的特征,设计喀斯特地貌课程;可以根据不同海拔植被的分布,开发山地的垂直地带性课程;可以根据不同年代植被的变化,开发弄拉生态环境的变化课程;可以根据生态环境变化的原因,开发生态文明建设、乡村振兴等方面的课程。

2.弄拉研学旅行基地课程目标

根据弄拉研学旅行基地的实际情况,结合研学旅行特点,具体制定了以下课程目标:①在实地考察弄拉喀斯特地貌的过程中,能够说出其特点,分析喀斯特地貌地区易缺水、易石漠化的原因。②在实地考察弄拉植被的过程中,能够说出该地山地景观的垂直变化,识别喀斯特地区常见的植物类型。③在调查弄拉生态环境变化的过程中,能够说出其变化,分析其原因。④在调查弄拉致富原因的过程中,能够说出该地生态文明建设、乡村振兴的策略。⑤在合作探究的过程中,能够以小组为单位完成研学旅行报告。

(二)弄拉研学旅行基地课程内容

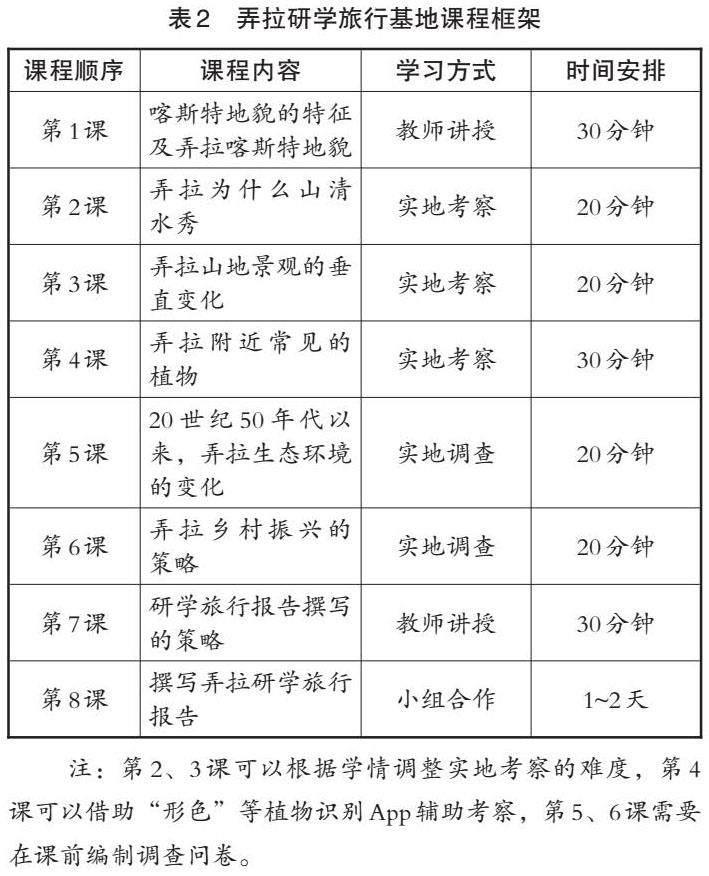

根据上述课程目标,设计了弄拉研学旅行基地课程框架内容,如表2所示。

根据表2可获得以下三个方面的信息:①从时间安排看,可以分为课程实施前、课程实施中、课程实施后三个阶段。课程实施前这一阶段对应第1课,主要是教师讲授喀斯特地貌方面的理论知识;课程实施中这一阶段对应第2~6课,主要是学生进行实地考察与调查;课程实施后这一阶段对应第7~8课,主要是教师讲授研学旅行报告撰写的策略以及小组合作撰写研学旅行报告。②从课程内容看,凸显了该基地的特点,既有喀斯特地貌、弄拉山地景观的垂直变化以及弄拉附近常见的植物等反映“家乡地理环境特点”的内容,也有弄拉为什么山清水秀等反映“对家乡的看法”的内容,更有20世纪50年代以来,弄拉生态环境的变化以及弄拉乡村振兴的策略等对“家乡环境及生产发展给当地居民生活带来的影响和变化”的内容。③从学习方式看,既有教师对喀斯特地貌的特征、研学旅行报告撰写的策略等理论知识的讲授,也有调查、考察等具身体验的方法的应用,还有小组合作等探究性的学习方式的应用。

(三)弄拉研学旅行基地课程总结

第一,本课程从喀斯特地貌的特征、喀斯特地貌地区山地景观的垂直变化、喀斯特地貌地区常见的植物、弄拉的生态环境及其变化、弄拉乡村振兴的策略等方面设计研学旅行基地课程,凸显了乡土研学旅行基地的特色。

第二,本课程知识覆盖面广,既包括地貌、植被、生态环境等自然方面的内容,也包括生态文明建设、乡村振兴等人文方面的内容。

第三,本课程适应性强,在课程实施过程中可以根据学情调整课程难度。

第四,本课程技术性强,需要借助App、調查问卷等技术手段开展课程。

总之,乡土研学旅行基地地域特色明显,能够对全国性的研学旅行基地进行补充,从而助力于建立研学旅行活动课程体系。在遴选方面,可以根据《义务教育地理课程标准(2022年版)》《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》以及当地实际情况,系统性地选择乡土研学旅行基地。在课程设计方面,可以结合基地实际从课程目标、课程内容、课程总结等方面进行探讨。

【参考文献】

[1]杨振之.研学旅行:基地是载体 内容是根本 关键在导师[N].中国文化报,2019-04-13(7).

[2]刘萍.萍乡市中小学“研学旅行”基地建设的调查与研究[J].西部皮革,2018,40(2):24.

[3]车云,袁书琪,陈清.以智能航空研学基地为平台解决当前研学旅行存在问题的探索[J].地理教学,2020(15):55.

[4]周林兴,邹莎.文旅融合时代档案馆研学旅行基地建设:基础、困境与路径[J].档案与建设,2020(12):17.

[5]施玥,郑杨柳.打造南京科院化工研学旅行基地的可行性研究[J].营销界,2019(30):116-117.

[6]陈俊英.发挥地理学科优势,助力研学旅行基地建设[J].中学地理教学参考,2018(13):32.

[7]钟业喜,吴筱恬,熊小英,等.对研学旅行基础能力建设的探索[J].地理教学,2019(10):43.

[8]陆庆祥,孙丽.研学旅行基地课程资源的开发之道[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2019,36(5):8.

[9]邱涛.地方性地理研学旅行基地建设研究[J].中学地理教学参考,2017(7):4.

[10]许迎霞,朱江,董晓鹏.公共图书馆研学旅行课程设计研究:以鞍山市图书馆研学基地课程设计为例[J].图书馆工作与研究,2020(7):110-111.