地理学科大观念引领的复习课提问策略

2023-04-29武德川刘晓东

武德川 刘晓东

【摘 要】地理学科大观念引领的课堂提问有利于教师形成科学合理的教学逻辑,与落实学业质量标准具有互补关系。其关键步骤是形成概念体系;表征学科大观念,划分课时;构造问题情境,进行结构化的问题设计。文章借助学业质量标准探索基于学科大观念的复习课提问,以期为教师理顺教学逻辑提供借鉴。

【关键词】地理学科 大观念 课堂提问 学业质量标准

【中图分类号】G623.45 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)01-29-03

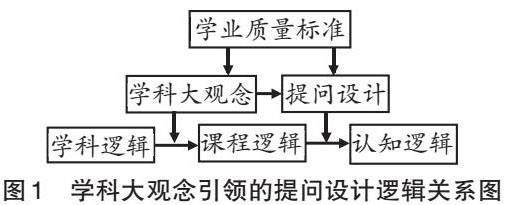

“地理教学逻辑存在于地理教学的动态转换过程之中。”[1]以学科基本问题、学科核心概念体系为代表的知识结构体现的是学科逻辑;教材学习内容及顺序安排体现的是课程逻辑;依据学业质量标准制订学业测评任务、教学评价任务的过程体现的是认知逻辑。理想的教学应该贯通学科逻辑、课程逻辑、认知逻辑,这对教师的专业素养要求较高,需要借助辅助资源或者“脚手架”。本文借助学业质量标准为教师落实基于学科大观念的提问设计,理顺教学逻辑提供借鉴。

一、学科大观念和课堂提问的理论梳理

学科大观念衔接学科逻辑和课程逻辑,课堂提问衔接课程逻辑和认知逻辑,因此学科大观念和课堂提问可以作为帮助教师理顺教学逻辑的“脚手架”。学业质量是学生结束课程学习后的关键表现,联结学生与课程,提供了教学逻辑转化的质量依据、路径、层次、关键表现,“高中地理学业质量标准从问题情境、知识和技能、思维方式、实践活动和价值观念等维度进行描述”[2],可以为学科大观念凝结和提问设计提供支持,其逻辑关系如图1所示。

(一)学科大观念

结合袁孝亭、王向东在《中学地理素养教育》中的论述,从中学地理素养教育的视角看,地理视角、地理观点(念)、地理意识、地理思维方法,本质含义相似,都可以看成是对地理核心概念的深层理解。笔者在阅读文献过程中发现,地理思想方法、地理学科(大)观念、地理学科大概念、地理视角、“地理眼”的概念内涵相似,其使用情境有学科情境、课程情境、教学情境、生活情境的差异。课程情境和教学情境中多使用“学科大观念”“学科大概念”的提法。需要注意,不能将“‘大概念等同于(地理)‘大概念”[3]。不能简单地把学科大概念理解为统摄力和解释力足够强的学科“大”概念。考虑到本文主要在课程情境、教学情境中使用上述概念,为方便讨论,本文统一将上述概念称为“地理学科大观念”。本文赞同苏小兵对学科大观念的界定,即“学科大观念居于学科的中心位置,是问题解决者对学科核心概念心理化的结果”[4]。

地理核心概念是对地理核心问题的总结。地理学科核心问题可以概括为在哪里、是什么样子、为什么在那里、什么时候发生的、产生了什么作用、怎样使它有利于自然环境和人类,上述问题概念化后分别是地理位置、地理特征、地理成因、地理过程、地理联系、人地关系。学科大观念承接地理核心概念,统摄学科内容,起着承上启下的作用,学科大观念引领的教学蕴藏着打通学科—课程—教学的内在逻辑。尤其是在复习课中,凝结学科大观念是统整知识点,形成单元教学设计方案,培养学生的学科核心能力,落实学生的学科核心素养培養的必经阶段,基于学科大观念的学业进阶可以充分发挥不同课型的育人功能,避免教学机械重复。

学科层面和课程层面的学科思想方法研究成果较多,可以为教师理解课程内容提供帮助。但从贯通学科核心概念、学科大观念、地理学科内容的视角看,目前的研究成果多面向教师的教,没有充分考虑学生的学业质量水平评价的问题;没有阐释教师的学科大观念如何向学生的认知逻辑转换的问题,对基于学科大观念的教学设计仅有指向性价值,缺乏贯彻到底的清晰路径、方法,导致学科大观念研究成果可操作性不强,影响了成果的普及和教师学习的实效性、积极性、获得感。

(二)课堂提问

提问是帮助学生巩固知识、引起学生注意、管理课堂的手段,也是课堂上师生互动的主要形式,联结着教与学。教与学是一体的,从教的逻辑向学的逻辑转化的关键环节就是提问。学科逻辑转化为知识逻辑,塑造了教的逻辑,知识逻辑转化为认知逻辑成就了学生的学习,认知逻辑的内化就是思维结构。学科逻辑和知识逻辑是外在的,实施主体是教师。认知逻辑的思维结构是内在的,主体是学生。当然教的目的是引导学,学的高效依赖于教,提问最明显地体现了师生之间教与学的辩证关系。从教与学的辩证关系看,有效提问是保障教与学转化的关键,是教学高效的保障。提问有可能为凝结学科大观念提供操作性框架,为教师的学科大观念向学生认知逻辑转化提供切入点,为评价学生的思维结构提供关键表现参考。目前一线教师大多摒弃了“满堂灌”的教学模式,但是一些教师容易陷入“满堂问”的误区,且存在提问随意的现象,根本原因是这部分教师的教学逻辑不清晰,未能用学科大观念统领问题情境,最终实现知识的结构化、关联化。

(三)学科大观念引领的课堂提问

学业质量标准引导教师把握教学的深度和广度,使教学能够更关注育人,为制订教学评价任务和评价学科素养的落实情况提供依据。学业质量标准的落实和基于学科大观念的提问设计分别是课堂的暗线和明线。基于学科大观念的提问,保障了学业质量标准的落实,进而保障教学指向培养学生的学科核心素养,执行明线能保障暗线的落实。基于学业质量标准凝结学科大观念是科学的,并为学科大观念向课堂提问的转化提供路径、方法,为课堂评价提供支撑。

学科大观念的凝结对提问设计具有直接的指导作用。在凝结学科大观念的过程中,教师完成了地理学科知识的关联与结构化,且表述学科大观念的过程也是地理学科关键能力的情境化表征过程。这是提问设计的目的,也是保障提问设计顺利进行的基础。核心问题、加工性问题、追加问题构成了课堂提问的主要结构。教师根据学科大观念提取核心概念,并基于核心概念设计核心问题。加工性问题是课堂提问结构的关键,加工性问题需要依据学生的学情设计。学业质量标准是学科核心素养的关键表现,学业质量标准的层级可以指导学情分析,使加工性问题更符合学情。追加问题是根据学生的学习表现而设计的。

二、地理学科大观念引领的复习课提问案例

从新课学习,到一轮复习,再到二轮复习,最后到三轮复习,这几个环节的时间越来越短,如果不能凝结学科大观念“以少驭多”,随着高考临近,师生焦虑感可能会越来越强,因此凝结学科大观念、培养学生“把书读薄”的能力显得十分迫切、关键。在高中地理教学中,岩石圈及地质地貌部分知识因概念多、情境远离学生的生活经验,普遍被视为难点。

(一)形成概念体系

这部分知识涉及必修课程“1.4 通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点”,选择性必修课程“1.2 运用示意图,说明岩石圈物质循环过程”“1.3 结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系”。需要说明的是,高考地理需要整合初中地理课程的内容,初中地理课程还涉及海底地形、火山地震带的分布等。

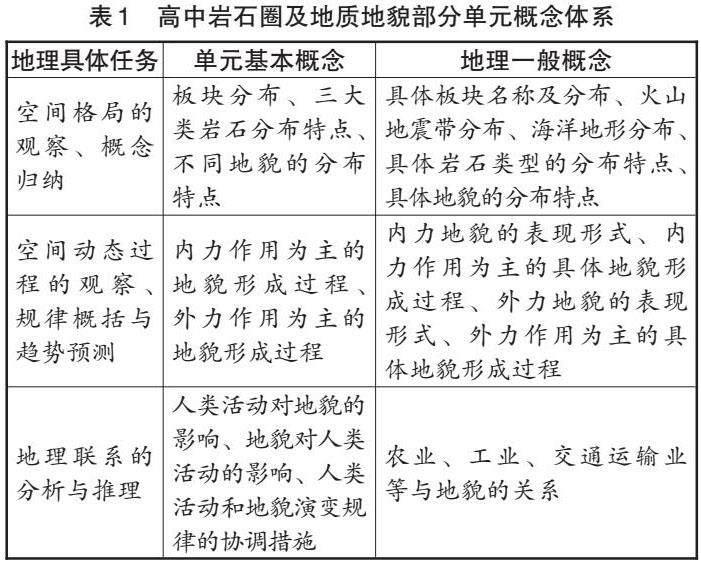

在复习课中,教师的教学重点在于引导学生体验学科大观念的统摄力、解释力对于完成习题和作业的作用。形成概念体系的顺序是在罗列教材概念的基础上,逐步形成1~3个地理核心概念为中心的概念体系。在梳理单元概念体系的过程中,建议借鉴学业质量标准具体任务设计内容,并进一步总结单元核心概念所反映的学科核心概念(见表1)。本单元中的地理核心概念之间至少能够反映出空间相互作用、人地关系、地理环境三个地理学科核心概念。

(二)表征学科大观念,划分课时

教师组织大单元复习教学,设计核心问题的问题链,突破教学重点难点,都需要进行逻辑转换,重新组合具体的问题情境。例如地表形态差异嵌入地理环境差异,是由物质能量传输的差异引起,并处于人地关系地域系统之中的。这个学科大观念具体到本单元,可以细化为第一课时:岩石圈是地球外部圈层的重要组成部分;第二课时:地球的内力和外力共同驱动地球表面物质的循环过程,塑造地球表面的基本格局;第三课时:地表形态嵌入地理环境之中,是人地关系地域系统的一部分。

(三)构造问题情境,进行结构化的问题设计

复习课的教学设计过程与问题解决过程是同构的。问题设计过程的重点是问题情境设计和问题认知的设计。提问的过程重点是基于给定的问题情境根据学生学情进行加工性问题设计。核心问题的情境设计可以借鉴学业质量标准的不同维度,加工性问题设计可以依据学业质量标准的水平层级进行设计。追加性问题设计主要考虑学生的学业层次滞后时,如何依据学业质量标准进行补救教学,从而实现学业进阶。结构化的问题设计来源于教师的结构化思维,在问题情境中理解学业质量标准的描述是教师形成结构化思维的重要途径。以第二课时的教学片段为例进行说明。

教师在复习课中让学生完成以下题组:

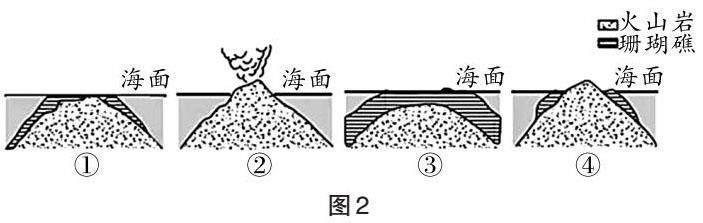

(2021年高考文综全国甲卷)珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩,主要分布在热带浅水海域。造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域。图2示意珊瑚礁发育的一种模式的不同阶段。据此完成9—11题。

9.判断图示珊瑚礁的发育阶段依次是( )

A.②①④③ B.③①④②

C.②④①③ D.③④①②

10.图2所示④階段珊瑚礁的形成过程中,海平面可能( )

A.先升后降 B.先降后升

C.持续上升 D.持续下降

11.西太平洋35[°]N附近海域也分布有珊瑚礁,主要原因是这里( )

A.岛屿众多 B.受副热带高压控制

C.受暖流影响 D.受东亚季风影响

上述题组要求学生能够把握地理事物的本质特征与内在联系,运用学科思维方法和逻辑进行深入分析和恰当推理,着重考查学生对地理学“尺度—结构—时间—过程—机理”这一逻辑思维脉络的理解和掌握,契合本节课突出过程与格局耦合的学科大观念设计意图。理想的试题评讲是通过讲一道题使学生明白一类题,但是一些教师不理解其中的关键,试图通过归纳题型、设问角度,进行行为动词分析帮助学生突破瓶颈,往往收效甚微。更严重的是本意为避免题海战术的方法训练却在不断的归纳总结中不知不觉再次陷入题海战术的窠臼。凸显学科大观念的试题评讲有利于教师引领学生形成“高观念”,走出“题海迷宫”。

从学业质量评价的层次看,这组高考试题是学业质量评价的第4层级,难度较高,复习课应该以学业质量评价的第3层级为主。所以评讲这组高考试题时,需要在落实学科大观念的前提下降低难度,保障试题评讲在学生的最近发展区,同时也保障教学和评价的方向,落实学业进阶。以第9题为例,学生对这题情境是陌生的,题目的约束条件包括海平面变化、地壳运动、火山活动、岩石性质、水文、珊瑚虫生长特性、时间尺度等,条件多且关系复杂,其中海平面的变化、地壳的变化是关键约束条件且条件内隐。核心问题是落实过程与格局耦合的学科大观念。为降低难度,加工性问题的设计可以从提供情境支撑、凸显内隐的关键因素、阐释约束条件、提供结构化知识等思路出发,使试题难度降低到学业质量水平的第3层级。追加性问题主要是更进一步细化影响试题难度的因素,帮助学生突破情境认知与情境识别方面的障碍,例如在讲解试题前,教师可以补充珊瑚礁的形成条件。

综上所述,本文以学业质量标准为指引,阐释了基于学科大观念设计复习课提问的逻辑、前提、标准,明确了复习课提问设计的关键步骤,并提供了案例片段,以期为一线教师提供参考。

【参考文献】

[1]袁孝亭.地理课程与教学论[M].2版.长春:东北师范大学出版社,2020:154.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.2020:27.

[3]陈浩然,钟嘉灏,邱坚坚.中学地理“大概念教学”之误区与主张:兼论其与情境教学和单元教学的关系[J].地理教学.2022(5):50.

[4]苏小兵.中学地理学科大观念的概念辨析及建构路径[J].课程·教材·教法.2022,42(3):115.