基于语文学科大概念区分策略性知识和过程性知识

2023-04-27郭跃辉

郭跃辉

【摘 要】“知识”是包含静态信息和动态技能、价值观、态度的综合元素。梳理知识分类理论有助于辨析策略性知识和过程性知识的内涵及差异,便于教师精准把握语文学科大概念的构建方向。在阅读教学范围内,学科大概念不仅包括各种阅读方法和策略,还包括过程性知识。强调过程性知识有助于教师找到语文阅读教学的重心,纠偏语文课堂中的“伪过程性知识”教学。

【关键词】策略性知识;过程性知识;学科大概念;知识分类;阅读教学

联合国教科文组织编写的《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》一书中对“知识”这样定义:“可以将知识广泛地理解为通过學习获得的信息、理解、技能、价值观和态度。”[1]按照这一定义,知识不仅是书本上的静态信息,还包含了理解、技能、价值观和态度等动态的综合元素。梅耶认为,学习是指由经验引起的学习者知识的变化,而这里变化的知识包含“事实、程序、概念、策略以及信念”[2]14。由此可见,知识是“动静结合”的综合体,它并非单一、纯粹的概念。以教育者的身份来看,辨析知识的内涵可以帮助我们教授知识。如果从学科大概念的角度对知识分类理论进行梳理,就能得出策略性知识和过程性知识两类知识,区别这两类知识对我们的教学无疑有一定的辅助意义。

一、对知识分类理论的梳理分析

分类是学术研究的重要方法之一。在教育学、心理学以及人文社会科学的发展历程中,不少学者都曾对知识分类进行过深入的研究。如果具体到教育教学研究者的身份和立场,以下是几种影响较大的分类理论。

著名教学设计专家加涅与其他学者从学习结果的角度对知识进行分类,得出了五类习得的性能:智慧技能、认知策略、言语信息、态度、动作技能[3]。每一种学习结果,都要与不同的教学方法适配。加涅等人所说的智慧技能与认知策略,本质上都属于策略性知识。他对知识习得的性能没有真正涉及过程性知识,即做一件事的具体过程的知识。

同时代的分类学体系中,产生较大影响的还有布卢姆、安德森等人的知识分类学。他们将知识分为事实性知识、概念性知识、程序性知识和反省认知。事实性知识是学生通晓一门学科或解决其中的问题所必须掌握的基本要素,包括术语知识、具体细节和要素的知识。概念性知识是能使各成分共同作用的较大结构中的基本成分之间关系的相关知识,包括分类或类目的知识,原理和概括的知识,以及理论、模型和结构的知识。程序性知识是“如何做事”的知识,包括具体学科的技能和算法的知识、具体学科的技术和方法的知识、决定何时运用适当程序的标准的知识。反省认知是一般认知知识和有关自己的认知的意识和知识,包括策略性知识、情境性的和条件性的知识在内的关于认知任务的知识、自我知识。[4]令人困惑的是,这一理论将有关技能、技术等知识归为程序性知识,而将我们认为应属于策略性知识的“有关学习、思维和解决问题的一般策略”归入了反省认知。

美国教育家梅耶(迈耶)在《学科教学心理学》一书中将知识分为如下五种:语义性知识、概念性知识、图式性知识、程序性知识、策略性知识。语义性知识指的是关于世界的事实性知识,概念性知识是某系统中主要概念的表征,图式性知识是有关问题类型的知识,程序性知识是具体情境中算法或一系列步骤的知识,策略性知识是如何学习、记忆或解决问题的一般性方法,也包括使用策略过程中的自我监控。[5]随后他在《应用学习科学——心理学大师给教师的建议》一书中又进行了调整,将知识分为:事实性知识、概念性知识、程序性知识、策略性知识和信念性知识五种。对比前后两种分类法可以发现:语义性知识和事实性知识是一回事,但之前提出的图式性知识被更替为信念性知识。这是因为他认为策略性知识包括关于所要开发的策略知识和其他知识的“元策略”。这里的“元策略”用来判断特殊的解决方案是否有效,或者某一策略是否适合给定的任务[2]60。笔者认为,梅耶将布卢姆、安德森程序性知识中的技能和元认知知识中的策略、“元策略”等内容进行整合,对策略性知识形成了独特的见解,并将之与程序性知识并列,这一做法很有见地,是知识分类理论的一大进步。此外,梅耶说的程序性知识着眼于“步骤”,实际上指的是做事的过程,将这类知识称为过程性知识更合适,反观布卢姆、安德森所说的程序性知识却没有包含这类知识。

我国的皮连生、卞春麒教授认为,将知识分为陈述性知识、程序性知识、策略性知识三类是最适合一线教学的分类方案,三类知识分别对应加涅所说的言语信息、智慧技能、认知策略[6]。如果从语文课程的角度来看,知识主要分为陈述性知识和程序性知识两类,前者包括记忆性知识、理解性知识和体验性知识;后者包括动作技能、智慧技能和策略性知识[7]。

由以上知识分类的研究可以看出,对于程序性知识的定位及策略性知识的归属,不同学者有不同的理解,对知识的分类也是有差异的。笔者认为,出于教学的实用主义,我们不必像专家一样那么严谨地考究知识的具体分类,而应着眼于技能、策略、方法等策略性知识,以及过程、步骤等过程性知识的区分。

二、语文学科大概念与知识分类

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中提出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”[8]这就是说,往后的课程内容应该以结构化的形式存在,且这种结构化要以学科大概念为核心。这个要求决定了学科大概念在语文课程体系中的地位,但学科大概念的内涵、内容并没有具体阐述。为了明确概念、加深理解,我们可以尝试从知识分类的角度分析学科大概念,如此一来就会产生新的理解与认识。

首先,对所有学科而言,大概念与概括性知识有关。埃里克森等人提出了“概括性知识”和“概念性理解”的概念,他们倡导的“以概念为本的教学”构建了不同层面心智处理的描述:在事实性层面上能“知道”,在概念性层面上能“理解”,在技能和过程层面上能“做”[9]13。王荣生教授在梳理了知识分类理论以及埃里克森等人的观点后,认为可以以埃里克森等人提出的概括性知识为角度理解学科大概念,因为这个术语凸显了事实、概念、概括之间的相互联系,也指示了原理形成的认知过程。而大概念实际上就是“核心的概括性知识”[10]。这一解读揭示了大概念与概括性知识的本质关系,但其解读主要从内容的角度去理解大概念,并不仅限于语文学科,因此虽然具有普遍的指导意义但欠缺针对性。

其次,语文学科的大概念应侧重于以过程技能为核心的知识。布卢姆、安德森、梅耶等人所说的事实性知识、概念性知识属于内容知识。语文学科中的字词、语法、文学常识、文体知识,以及有关自然、人文、社会等方面的知识多属于这一类。而他们说的程序性知识、策略性知识、元认知知识等知识则侧重于技能方面,如阅读策略、写作方法等。高晶、王荣生在《过程技能与“大概念”——以语文学科为背景》一文中从“过程技能”的角度理解大概念,并对语文学科大概念进行了梳理。他们认为,关于学习策略、阅读理解策略、自我监控和调节的概括,应该都是过程技能的“大概念”。[11]刘徽教授在《大概念教学:素养导向的单元整体设计》一书中也提出过相似的观点:

大概念更为常见的形式是观念和概念,因为只知道论题或主题,并不能促进人的理解,所以“复述故事”只是单元主题,而“复述故事要忠实于原文的重要信息,比如故事情节、人物性格等”,“不同的对象、目的和场合对复述故事的要求有所不同,会影响复述的内容详略、时间长短、形式结构等”,“复述是一种再加工的过程,在忠实的基础上可以进行适当的调整”,才是大概念。[12]

刘徽教授提到,“复述故事”只是主题或内容,而如何复述故事的方法与策略,才能称之为大概念。这里将语文学科的大概念确定为过程技能,尤其是向阅读策略倾斜,是笔者较为认同的一种解析。

再次,如果从区分策略性知识和过程性知识的角度来看,有关过程、步骤的过程性知识应该也是学科大概念体系的重要组成部分。过程技能涉及“怎么做”的知识,还隐含着“做的方法”和“做的过程”两个不同的侧面,前者是策略,后者是过程。埃里克森等人构建的“过程的结构”模型中,最下层是“行”,包括过程、策略、技能三种成分。所谓“行”,就是“怎么做”的知识。该模型将策略与过程区分,认为“过程是产生结果的行动。过程是连续的,同时它会经历不同的阶段,在每个阶段中不同的输入(材料、信息、人们的意见和时间等)可能会变换或改变过程演进的方式。”[9]39以阅读教学为例,采用何种方法、策略阅读一篇文章和采用何种步骤、流程阅读一篇文章,两者并不等同。因此,如果只是将阅读教学大概念的重心放在阅读策略层面,这个观点是失之偏颇的。

三、区分策略性知识和过程性知识对阅读教学的意义

区分策略性知识和过程性知识,有助于教师辨析“如何做”的不同层面。对于阅读教学而言,将两种知识进行区分,还具有以下重要意义。

(一)有助于准确把握语文知识的含义

倪文锦教授认为:“从课程论的角度看,我们对语文知识既不应该也不可能加以回避,因为任何一门成熟的课程都不可能没有知识。所以问题的实质不在于要不要语文知识,而是需要建构什么样的语文知识的问题。”[13]想要解答这一问题,需要教师对语文知识有全新的理解。王荣生教授认为,语文课程内容包括了“事实、概念、原理、技能、策略、态度等方面的语文知识”[14],这也说明语文知识不仅仅是静态的事实、概念、原理,同时也包含了阅读与写作的策略、技能、态度。这一点与上文提过的联合国教科文组织的观点是一致的。不过从策略性知识与过程性知识的区分来讲,策略和技能都属于策略性知识。而体现阅读步骤、阅读流程的过程性知识在语文知识体系中是缺席的。那么,在全面理解语文知识这一概念时,就需要加入“过程”的维度。

(二)有助于凸显语文阅读教学的重心

初中语文统编教材的一大亮点是明确提出了阅读方法和阅读策略的教学。但在一线课堂中,以分析、解读课文为主要授课内容的教学思路依然大行其道,教师“碎问”和学生“碎答”的对话方式依然是主流。学生停留在课文“写了什么”的表层上,阅读能力无法真正有效提升。统编教材虽然利用单元导语、预习提示、课后习题等助学系統构建了完整的阅读方法体系,但却未能充分地得到利用。正如冯善亮老师所说:“单篇课文的教学目标、教学重点必须定位于通过有指导的课文阅读实践掌握方法技能,进而提高学生的阅读能力。”[15]不过,阅读方法和策略属于策略性知识,具有一定的抽象性,缺乏一定的操作性。例如学习“浏览”的阅读方法时,重点不是“浏览”的概念和要求,而是“如何浏览”;学习“厘清思路”的阅读策略时,重点是如何做才能厘清思路。这就势必要从策略性知识的学习进一步转变为过程性知识的学习。

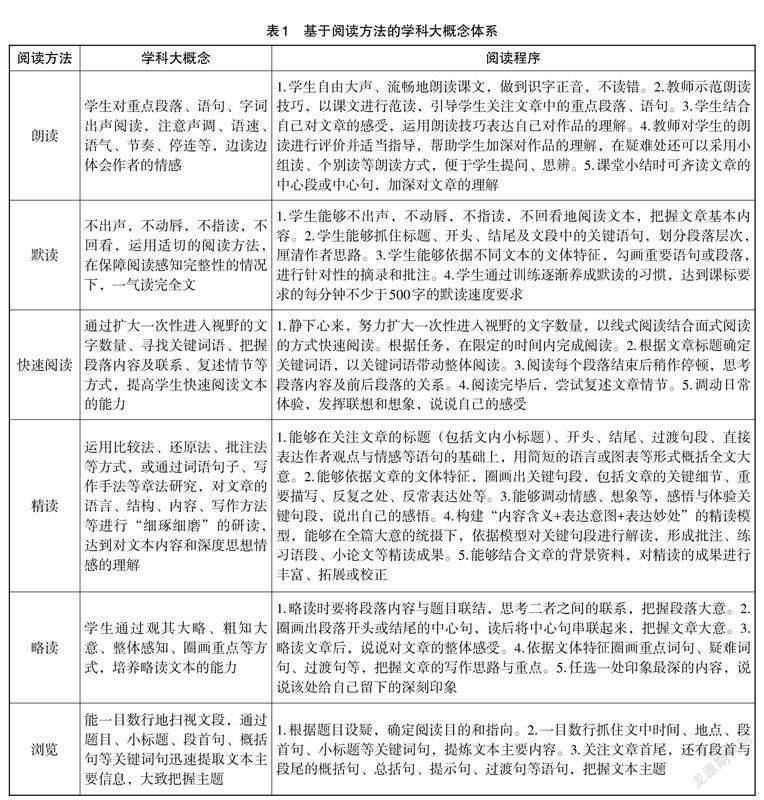

针对统编教材中提到的阅读方法,提炼学科大概念,进一步细化为阅读程序后,就可以构建基于阅读方法的学科大概念体系(见表1),也就是从学科大概念的角度将策略性知识转化为过程性知识。

(三)有助于纠偏当前语文课堂中的“伪过程性知识”

当前阅读课堂上,有些教师也会提供所谓的“过程性知识”。只不过这种知识是以答题套路、答题公式的形式出现的。例如执教《紫藤萝瀑布》时,教师请学生通过赏析描写紫藤萝的文段来把握其语言特点,并且提供了“找到了哪个句子—运用什么修辞手法—表现出紫藤萝花的何种特点”的框架让学生回答。这里提供的框架与学生考试时解答赏析类题目的思路是一致的。这样做的直接后果就是答案并不是学生依靠自己认真阅读得来,他们没有真正与文本对话、与作者对话,而是在文中找到相关句子,再联系上修辞手法等琐碎的知识点得出“套路式”的解答,这无助于学生阅读能力的真正提高,甚至有可能促使学生仅在“文本”和“结论”之间建立起简单的关联。这也是为什么在错误的教学方式下,学生文本解读的回答逐渐高度同质化。这样的知识便是“伪过程性知识”,而非真正的阅读流程。并且像这样的“伪过程性知识”,在概括大意、概括故事情节、分析人物形象、理解中心思想等教学环节中也大量存在。面对这种局面,提炼学科大概念,凸显真正的“过程性知识”,是迫在眉睫之事。

参考文献:

[1]联合国教科文组织.反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,2017:8.

[2]梅耶.应用学习科学:心理学大师给教师的建议[M].盛群力,丁旭,钟丽佳,译.北京:中国轻工业出版社,2016.

[3]加涅,韦杰,戈勒斯,等.教学设计原理[M].王小明,庞维国,陈保华,等译. 5版.上海:华东师范大学出版社,2007:47-49.

[4]安德森,克拉斯沃尔,艾雷辛,等.学习、教学和评估的分类学:布卢姆教育目标分类学修订版[M].皮连生,主译.上海:华东师范大学出版社,2008:43.

[5]迈耶.学科教学心理学[M].姚梅林,严文蕃,等校译.南京:江苏教育出版社,2010:12-13.

[6]皮连生,卞春麒.论知识的分类与教学设计[J].铁道师院学报(社会科学版),1991(2):81-89.

[7]张青民,潘洪建.语文知识分类与教学方式选择的探讨[J].教育导刊(上半月),2005(2):31-33.

[8]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:前言4.

[9]埃里克森,兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2018.

[10]王荣生.事实性知识、概括性知识与“大概念”:以语文学科为背景[J].课程·教材·教法,2020(4):75-82.

[11]高晶,王荣生.过程技能与“大概念”:以语文学科为背景[J].课程·教材·教法,2021(7):91-98.

[12]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022:163.

[13]倪文锦.挑战与应答:语文教学科学化、艺术化的追求[M].济南:山东教育出版社,2012:81.

[14]王荣生.求索与创生:语文教育理论实践的汇流[M].济南:山东教育出版社,2013:66-67.

[15]冯善亮.统编本初中语文教材阅读目标设计与达成策略[J].语文建设,2018(5):14-16.

(责任编辑:朱晓灿)