大食物观下我国重要农产品稳产保供的现实困境与政策思路

2023-04-20韩磊

[摘 要] 新中国成立以来,在党和国家的高度重视和各种惠农政策的支持下,我国粮食等重要农产品供给在数量和种类上不断丰富,供给质量不断提升,居民营养状态得到持续改善。当前,我国农产品稳产保供仍面临农业资源环境约束增强导致农产品供给能力增长受限,城镇化快速推进导致农产品生产成本居高不下,农业科技支撑能力不足导致农产品生产效率不高,国际贸易环境恶化导致农产品国际供给不稳定等风险和挑战。进入新时代,为满足人民对重要农产品供给在数量、质量和结构方面的更高要求,需要优化农产品保供的目标、路径和调控激励机制,并从国内生产、国内消费和国际进口三个层面采取相应措施。

[关键词]重要农产品;稳产保供;现实困境;食物需求管理

[中图分类号] F323.5[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2023)04-0001-10

一、问题的提出

保障粮食等重要农产品供给安全,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中,是加快建设农业强国的重要内容,对于国家经济安全具有全局性的重大战略意义。2022年3月6日,习近平总书记看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时指出:“要树立大食物观,从更好满足人民美好生活需要出发,掌握人民群众食物结构变化趋势,在确保粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给,缺了哪样也不行。”党的二十大报告又再次强调,要“全方位夯实粮食安全根基”,“树立大食物观,构建多元化食物供给体系”,体现了新时代新形势下党中央对粮食等重要农产品稳产保供的高度重视。

新中国成立以来,在党和国家的高度重视和各种惠农政策的支持下,我国重要农产品供给在数量和种类上不断丰富,农产品质量不断提升,居民营养状态得到持续改善。进入新时代,人民对美好生活的需求进一步升级,对粮食等重要农产品供给在数量、质量和结构方面提出了更高要求,消费目标从“吃得饱”不断向“吃得好”转变。在此背景下,分析当前我国粮食等重要农产品稳产保供的现状和问题,并在剖析稳产保供面临的风险和挑战基础上,提出中长期重要农产品稳产保供的思路与对策,对于更好地在大食物观视角下不断满足人民对农产品供给的新要求具有重要意义。

二、我国重要农产品稳产保供的现状与特征

自2004年以来,在国家强农惠农政策的有力支持下,我国农业进入了持续快速稳定发展的轨道。2004—2021年,我国农林牧渔业增加值从21 410.7亿元增加到86 775.0亿元,年均增长8.6%。同期,我国农产品品种不断丰富,农产品供给在数量和质量上不断改善,城乡居民消费需求得到有效满足,营养状况得到持续改善。

(一)供给总量持续增长,供给种类更加丰富

(1)粮食安全保障能力持续提升,“谷物基本自给、口粮绝对安全”目标稳步实现。我国历来重视粮食生产,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央更加重视粮食安全问题,确定了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。1949—2021年,我国粮食总产量从1.13亿吨增长到6.83亿吨,增长了5倍,粮食安全保障能力持续提升。在数量上,我国粮食生产实现了由绝对短缺向供需基本平衡的历史迁越,这是中国70年粮食发展成就的最重要的体现之一[1]。在各项支农惠农政策的支持下,自2013年以来,我国粮食生产一直保持稳定发展,粮食产量始终保持在6亿吨以上,2015年以来粮食产量始终维持在6.5亿吨以上。当前,中国是全球最大的粮食生产国,粮食产量约占全球粮食生产总量的1/4。

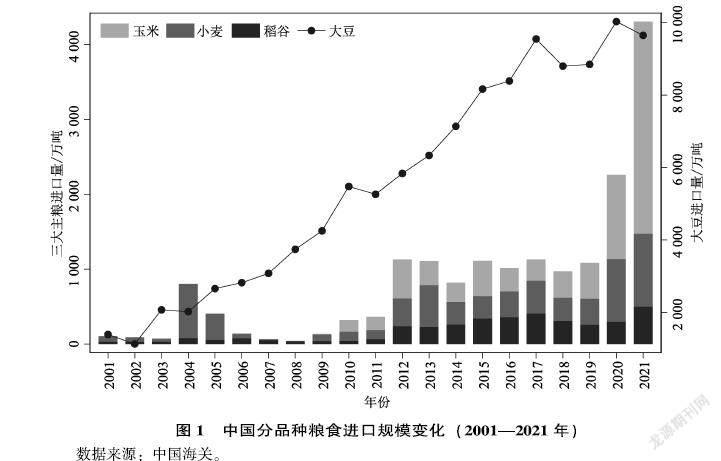

随着粮食进口的持续增加,我国粮食自给率①呈下降趋势,2013—2021年我国粮食自给率从88.2%下降到80.9%。其中,大豆进口规模增长是我国粮食进口规模持续增长的最主要原因,谷物进口量占国内产量的较低(见图1),“谷物基本自给、口粮绝对安全”目标稳步实现。2013—2021年,我国谷物进口量从1 458万吨波动增加到6 538万吨,除2021年外谷物自给率均在95%以上,实现了谷物基本自给。2001—2021年,小麦和稻谷自给率的均值分别为98.2%和99.3%。根据FAO公布的最新数据,2001—2019年,小麦和稻谷的国内产量与食用(口粮)消费量比值的均值分别为1.3和1.2,确保了口粮绝对安全。

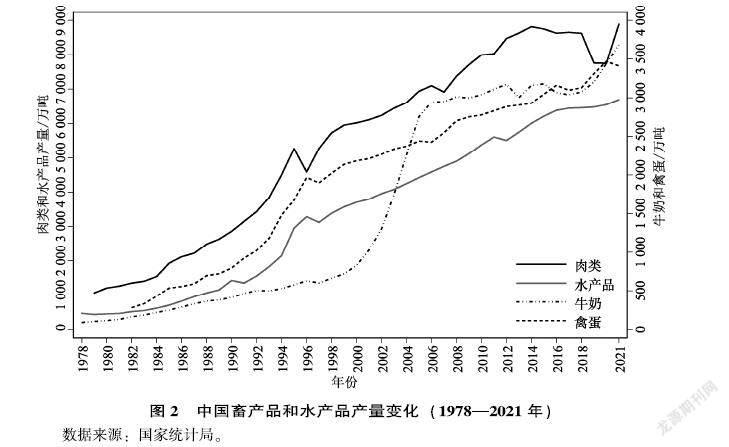

(2)畜产品和水产品供给快速增加,城乡居民动物性食物需求得以满足。随着经济发展和居民消费结构转型,我国农业结构呈现农业占比大幅下降,林业占比基本稳定,牧业和渔业占比显著提高的变化特点。1978—2021年,我国农业产值占农林牧渔业总产值的比重从80.0%下降到53.3%,林业产值占比稳定在3.5%~5%范围内,牧业产值占比从15.0%上升到27.1%,渔业产值占比从1.6%上升到9.9%。同期,畜产品和水产品供给快速增加,有效保障了城乡居民对动物性食物需求的快速增长(见图2)。

我国肉类总产量整体呈现稳步增长趋势,但由于非洲猪瘟疫情以及新冠肺炎疫情的影响,2019年和2020年肉类产量出现明显下滑,2021年肉类产能快速恢复,肉类产量达到近9 000万吨的历史最高水平。1982—2021年,我国肉类产量增长了5.6倍。在肉类需求向多元化转变的驱动下,我国肉类生产结构实现了从“一猪独大”向多元化发展的转变,猪肉产量占比下降的同时,禽肉因为价格优势产量占比增长明显,牛肉和羊肉产量占比稳步增加。我国是全球猪肉生产大国,2019年中国猪肉产量占全球猪肉产量的38.6%,对于牛肉、羊肉和禽肉,这一比例分别为9.2%、30.1%和17.0%②。

我国牛奶供给在经历1999—2007年高速增长阶段后,进入了一段较长的徘徊期,2018年以后产量增速加快,2021年产量达到历史最高值3 683万吨,大约占全球牛奶产量的5%。1982—2021年,我国牛奶产量增长了21.8倍。我国禽蛋产量和水产品产量变化趋势基本一致,即经历前期快速增长后进入低速增长阶段。1982—2021年,我國禽蛋产量增长了11.1倍,水产品产量增长了11.5倍。2021年,我国禽蛋和水产品产量分别达到3 408.8万吨和6 463.7万吨。

(3)蔬菜和水果供给充足,产量均居世界首位。我国是世界最大的蔬菜生产国,蔬菜产业发展成为农村经济发展和农民增收致富的重要途径,也是满足居民“菜篮子”消费需求的重要保障。经过多年的发展,我国蔬菜已经彻底摆脱供需短缺,达到平衡有余的阶段。1996—2021年,我国蔬菜总产量从3.0亿吨增加到7.8亿吨,增长1.6倍。近年来,我国蔬菜产业稳定发展,一直保持净出口和贸易顺差局面。我国也是世界第一大水果生产国,水果产业是巩固脱贫攻坚成果、实现全面乡村振兴的重要依托产业之一。1996—2021年,我国水果产量从4 652.8万吨增长到3.0亿吨,增长5.4倍。

(4)油料供给不断增加,生产潜能将进一步释放。我国油料作物主要包括油菜、花生、芝麻、胡麻籽、葵花籽和其他油料作物,根据FAO数据,当前中国花生产量居世界第一位,油菜籽和芝麻产量均居世界第二位,胡麻籽和葵花籽产量均居世界第四位。1996—2021年我国油料产量从2 210.6万吨增加到3 613.0万吨,增长63.4%,在经过之前的较快增长后,油料产量2004年以来保持年均1.0%的速度稳定增长。其中,2004—2021年花生产量从1 434.2万吨增长到1 830.8万吨,年均增长1.5%;油菜籽产量从1 318.7万吨增长到1 471.4万吨,年均增长0.6%。2022年中央一号文件明确指出,要“大力实施大豆和油料产能提升工程”,未来“扩大豆、扩油料”将成为农业生产的主旋律之一,油料供应将进一步增加。

(二)人均占有量显著提高,居民消费需求得到有效保障

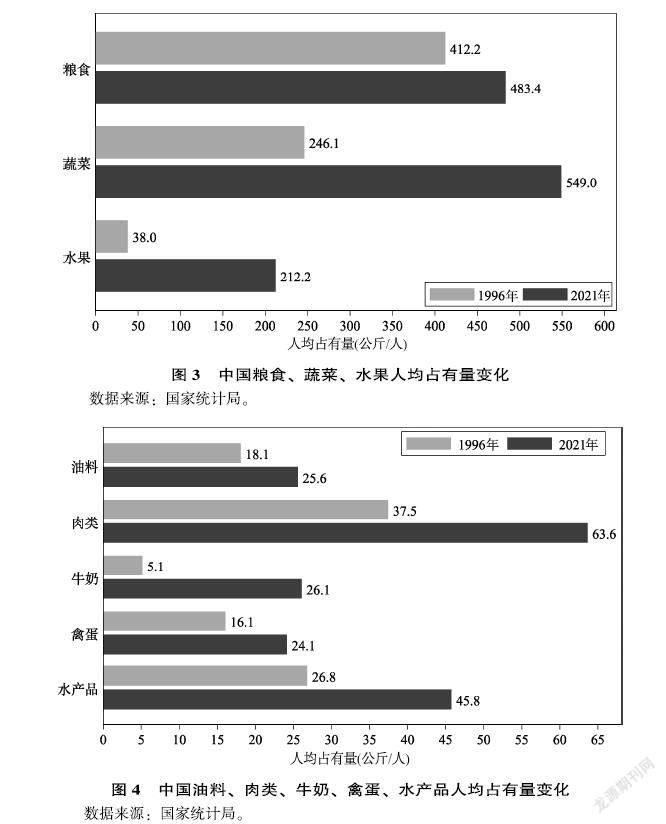

随着供给总量的不断增加,我国居民各类农产品的人均占有量也显著提高,尤其是水果、牛奶、蔬菜、水产品和肉类产品人均占有量增幅较大(见图3和图4),有效保障了城乡居民对于各类农产品的消费需求。

对于粮食和油料供给而言,我国人均粮食占有量在1996年首次突破400公斤,在经历1996—2007年的波动后,2008年以来一直高于国际公认的400公斤安全线。1996—2021年,我国人均粮食占有量从412.2公斤提高到483.4公斤,增长17.3%。同期人均油料占有量持续增加,从18.1公斤提高到25.6公斤,增长41.6%。

对于畜产品和水产品供给而言,1996—2021年,我国肉类人均占有量从37.5公斤提高到63.6公斤,增长69.6%。同期,我国牛奶人均占有量从5.1公斤提高到26.1公斤,增长了407.0%;禽蛋人均占有量从16.1公斤提高到24.1公斤,增长50.3%;水产品产量从26.8公斤提高到45.8公斤,增长70.9%。

对于蔬菜和水果供给而言,1996—2021年,人均占有量提高幅度较大。该期间,我国人均蔬菜占有量从246.1公斤提高到549.0公斤,增长123.0%;人均水果占有量从38.0公斤提高到212.2公斤,增长458.1%。

(三)供给质量稳步提升,居民营养状况持续改善

党和国家高度重视农产品质量安全工作,2013年中央农村工作会议提出:“食品安全源头在农产品,基础在农业,必须正本清源,首先把农产品质量抓好。用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众舌尖上的安全”。同时,修订公布《农产品质量安全法》,为保障农产品质量安全提供法律保障。农业农村部(原农业部)每年开展的国家农产品质量安全例行监测结果显示,2005年以来,我国蔬菜和水产品质量安全监测合格率大幅提升,畜禽产品质量安全监测合格率一直稳定在较高水平。党的十八大以来,我国农产品质量安全监测合格率稳定在97%以上。2021年,蔬菜、水果、茶葉、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为97.1%、96.5%、98.0%、98.8%和96.9%。

在农产品质量稳中向好保障了“吃得安全”的同时,我国城乡居民膳食能量得到充足供给,优质蛋白摄入增加,营养水平持续改善。在中国居民收入水平不断提高的背景下,食物消费结构由传统的粮食消费为主向注重营养搭配转变,食物消费中粮食等主食消费比例减少,肉蛋奶和水产品等动物性食品比例增加[2]。根据国家统计局公布的食物消费数据,2013—2019年,我国居民人均谷物消费量减少15.1%;人均肉类、蛋类、奶类和水产品消费量分别提高5.1%、30.5%、6.8%和30.8%③。

从膳食能量供给总量和来源结构上看(见表1),过去40年期间,我国居民每标准人日膳食能量呈下降趋势,但相对身体活动状况,居民能量摄入量是充足的。膳食能量中谷物提供的能量占比下降,动物性食物提供的能量占比上升。具体地,居民膳食中谷物供能比从1982年的71.2%下降到了2015—2017年期间的51.5%,动物性食物供能比从1982年的7.9%上升到2015—2017年期间的17.2%。

从三大营养元素摄入情况看,《中国居民膳食指南2022》数据显示,过去40年虽然我国居民日均蛋白质摄入量变化不大,但优质蛋白的摄入量不断增加,人均动物蛋白的摄入量呈上升趋势。有研究测算,2021年我国人均动物蛋白需求已处于世界较高水平,扣除全产业链损耗与不可食部分,折合人日均动物蛋白消费量37.7克,与1978年的6.5克相比增加了近5倍,比世界平均水平高13.7%,比亚洲平均水平高29.5%[3]。

(四)进口数量快速增加,国际供给成为国内供给的重要补充

丰富扩大食物来源是树立大食物观的应有之义,需要放眼全球,大力拓展国际市场,构建安全稳定的食物供应链,形成充分利用国内国外两种资源、两个市场的食物有效供给大格局[4]。2001—2021年,我国农产品进口额从118.5亿美元增加到2 198.2亿美元,农产品进口对外依存度从6.2%波动上升到16.3%。1983—2003年,我国农产品贸易一直保持顺差,2004年农产品进口总额首次超过出口总额后,农产品贸易逆差不断扩大,2021年贸易逆差达到1 354.7亿美元(见图5),进口成为满足国内农产品需求增长的重要来源。

在粮食进口方面,我国稻谷和小麦的进口需求以品种调剂为主,高品质、多样化品种进口规模增加,而玉米和大豆的进口主要是满足畜牧业快速发展带来的饲料粮需求增加。2010—2021年,我国玉米进口量年均增长30.1%,2021年大幅增加到2 835万吨。我国大豆进口量经历了由2000年前每年不足1 000万吨到2020年的超过1亿吨。大豆进口增长最快的阶段是2007—2017年,进口量从3 082万吨增加到9 553万吨,年均增长12.0%。

在肉类进口方面,我国自2008年首次出现肉类贸易逆差以来,肉类产品的进口规模和进口依存度大幅提高,且肉类进口结构逐渐从以禽肉为主向以猪肉为主转变[5]。2000—2021年,我国猪肉进口比例从13.5%提高到46.7%,禽肉进口比例从84.1%下降到18.6%。在非洲猪瘟和新冠疫情期间,我国猪肉进口量逐年攀升,2020年达到430.4万吨,分别是2018年和2019年进口量的3.6倍和2.2倍,有效缓解了国内产需缺口较大带来的压力。

在乳制品进口方面,近年我国乳制品进口快速增长,国内新增需求主要由进口来满足。2010—2021年,进口乳制品折合原料奶的数量年均增长12.9%。值得关注的是,婴幼儿配方奶粉进口量经过快速增长后,自2020年连续2年下降。2021年,婴幼儿配方奶粉进口量下降到26.2万吨,同比下降22.1%,降幅与2020年相比大幅增加。尽管进口量减少包含了疫情影响和价格上涨的抑制作用,但也反映出当前中国人口数量变化对农产品消费的影响[6]。

在其他农产品进口方面,我国是最大的食用油籽进口国,2021年,进口食用油籽10 205.2万吨,食用植物油消费的70%以上需要靠进口满足。近年我国水产品和水果进口增长主要是满足个性消费需求增长,水果一直是我国的出口优势农产品,但2018年,我国水果贸易首次出现逆差以后水果进口快速增加。2021年,我国水果进口量达759.8万吨,占国内水果产量的2.6%,同比增长12.9%;水产品进口144.5亿美元,同比增长11.8%。

三、我国重要农产品稳产保供存在的问题

我国重要农产品稳产保供在取得一系列成就的同时,仍面临供需结构性矛盾凸显、多种产品对外依存度过高且进口来源高度集中、供给市场价格不稳定等问题,值得引起关注。

(一)供需结构性矛盾凸显,国内饲料粮供给长期不足

我国重要农产品供给在产量维持较高水平的同时,供需结构性矛盾凸显,品种间供大于求与供给不足并存,尤其是以玉米和大豆为主的饲料粮供不应求问题值得关注。近几年,作为口粮的稻谷和小麦的国内产出始终维持在较高水平,但国内消费增长乏力,尽管贸易量保持相对稳定,但是其库存不断提高。对于玉米而言,2016年以来随着价格市场化,国内玉米的饲料消费量快速增长,去库存效果明显。根据国家粮油信息中心的估计数据,2010/2011—2019/2020市场年度中国玉米饲用消费量从1.20亿吨上升到1.96亿吨,上升了63.3%。对于大豆而言,我国自1996年成为大豆进口国以来,大豆进口量持续增长,是严重供不应求的粮食品种,2015—2021年大豆进口一直维持在8 000万吨以上。

有研究预测,随着畜产品需求增长和畜牧业发展,未来国内玉米生产增长将低于需求增长,到2025年和2035年需求总量将分别超过国内产量的2 000多万吨,玉米自给率将下降为92%和82%[7]。根据农业农村部的预测,2021—2031年大豆生產量和消费量的缺口维持在9 000吨左右[8]。因此,未来中长期玉米和大豆的消费增长速度要远高于小麦和稻谷消费的增长速度,玉米和大豆的供需缺口较大,保障我国粮食安全的主要问题是畜产品消费增长带来的饲料粮短缺。

(二)多种产品对外依存度过高,进口来源高度集中

自加入WTO以来,中国农业与世界市场的关联程度日益增强,农业快速融入全球化在很大程度上增加了农业资源,农产品进口的快速增加使得国内农产品供应更为丰富,可选择性极大地扩展。与此同时,我国农产品进口也面临部分产品对外依存度过高且进口来源单一的问题。

从进口数量上看(见表2),我国多种农产品进口量占国内产量的比重较高。2021年,在国内供应趋紧及中美第一阶段经贸协议执行的背景下,玉米进口量大幅增加到2 835万吨,是国内玉米产量的10.4%;大豆进口量为9 652万吨,接近国内大豆产量的6倍,大豆消费量的85%以上需要靠进口满足。2021年,猪肉和牛肉进口量分别是国内产量的7.0%和33.4%;进口乳制品折合原料奶的数量是国内原料奶产量的60.5%。2021年,我国进口食用植物油1 039万吨,食用植物油自给率仅大约为30%。

从农产品进口来源的分布情况来看,我国部分农产品进口来源高度集中。2010年以来,我国进口的玉米中,90%以上来自美国和乌克兰;大豆进口中85%左右来自巴西和美国。2021年,我国乳制品进口总量(折原料奶后)的60%以上来自新西兰和美国;猪肉产品进口量的50%以上来自西班牙、美国和巴西;油菜籽进口量的90%以上来自加拿大;棕榈油完全依靠进口,且99%以上进口来自印尼和马来西亚。

(三)供给市场不稳定,猪肉价格频繁大幅波动

猪肉及猪肉产品是全球重要的肉类消费品之一,也是我国最大众化的肉类食品。我国是全球重要的猪肉生产和消费大国,2019年,中国猪肉产量接近世界猪肉总产量的40%,猪肉消费量接近全球猪肉消费量的50%。在居民收入水平不断提高和食物消费转型升级的背景下,我国猪肉消费量在肉类消费中的占比虽然逐渐下降,但仍为第一大肉类消费品种。2021年,我国猪肉产量占肉类总产量的比重仍高达58.9%。因此,猪肉的稳产保供与居民的生活密切相关。

由于生猪生产的周期性及利润驱动导致的供需错配循环,生猪产业通常存在“猪价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少—猪价上涨—母猪存栏上涨—生猪供应增加—猪价下跌”的“猪周期”,导致猪肉价格波动频繁且波动幅度较大。2013年以来,我国猪肉价格经历了2013—2014年的波动下降、2015—2018年上半年的先上升后下降、2018年下半年至2020年的急速上升后高位震荡、2021年以来的断崖式下降后波动反弹等几个阶段(见图6)。2018年以后,我国进入了新一轮猪周期,非洲猪瘟疫情和周期性因素的叠加,对我国生猪产业发展造成较大影响,猪肉价格出现了剧烈波动。2020年,猪肉价格最高时接近60元/公斤,2021年底价格最低时大约21元/公斤。猪肉价格的频繁大幅波动,进一步影响了生猪养殖主体的预期,不利于猪肉的稳定供给。

四、我国重要农产品稳产保供面临的风险和挑战

新时代保障我国重要农产品稳定供给,满足人民对重要农产品供给在数量、质量和结构方面的更高的要求,还面临诸多风险和挑战。主要体现在:农业资源环境约束增强导致农产品供给能力增长受限,城镇化快速推进导致农产品生产成本居高不下,农业科技支撑能力不足导致农产品生产效率不高,国际贸易环境恶化导致农产品国际供给不稳定。

(一)农业资源环境约束增强导致农产品供给能力增长受限

我国资源禀赋条件具有“人多地少水缺”的特征,淡水资源只占世界的5%,可耕地资源只占世界的8%,人口占世界的18.5%。我国为接近全球20%的人口提供了高达95%的食物,创造了举世瞩目的成就,也为全球的减贫事业做出了具体贡献。而我国农业的快速增长是以牺牲资源环境为代价的,许多地区出现了地下水下降、耕地质量退化、农业面源污染等新问题,对农业的可持续发展和农产品供给能力增长带来了巨大挑战。

我国耕地本底质量较低,基础地力贡献率为50%左右,比发达国家低20个百分点;现有耕地中中低产田占耕地总面积的2/3,其中低产田超过30%;全国耕地土壤有机质平均含量为2.08%,低于世界土壤有机质含量平均水平的43%[9]。尽管近年来在国家政策的推动下,我国每公顷耕地的农药和化肥使用量已开始下降,农业废弃物的资源化利用水平不断提高,但单位面积耕地的化肥农药使用量仍处于较高水平。2021年,按播种面积计算的化肥施用强度为307.7公斤/公顷,远高于世界公认警戒线225公斤/公顷的水平,与美国、欧盟均低于150公斤/公顷的水平相差更大。

在耕地数量方面,根据第三次全国国土调查数据,2009—2019年期间,我国耕地面积减少了1.2亿亩,2019年为19.2亿亩,坚守18亿亩红线的任务日益严峻。而且,近年国家坚持最严格的耕地保护制度,积极落实“藏粮于地”战略,实行耕地轮作休耕制度试点,2016—2021年,轮作休耕试点面积从616万亩增加到4 000万亩。在现代农业发展水平还有待提高的背景下,全国耕地总面积的减少叠加耕地保护制度实施带来的实际用于生产的耕地数量的减少,也制约了农产品供给能力的增长。

(二)城镇化快速推进导致农产品生产成本居高不下

改革开放以来,我国城镇化率持续提升,尤其是近十年城镇化快速推进。2010—2021年,我国常住人口城镇化率从49.9%提高到64.7%,年均增长1.35个百分点。根据中国社会科学院的预测,2025年、2030年和2035年城镇化率将分别达到67.99%、72.13%和75.27%④。城镇化率的提高对中国经济带来一系列的影响,对农产品生产和供应的影响主要体现在两个方面,一是城镇人口的增加将提高对畜产品的需求,进而增加对饲料粮的需求;二是城镇化率提高的过程也是农村转移人口增加的过程,农村人口的减少将大幅提高农产品生产的人工成本。

近年来,我国农产品生产的成本不断攀升,尤其是人工成本和土地成本快速增长。2010—2020年,我国稻谷、小麦和玉米三大主粮的平均生产总成本上涨了66.4%,其中人工成本上涨了81.9%;同期,花生生产总成本上涨了88.9%,其中人工成本上涨了114.3%。2014—2020年,生猪养殖中每公斤主产品的生产成本上涨了52.7%。

从国际比较来看,我国农产品生产的成本竞争力不足。以粮食生产为例,2010—2020年,我国小麦、稻谷、玉米和大豆单位产量的成本分别增长42.3%、57.7%、54.4%和86.0%,而同期美国以上四大粮食作物单位产量的成本分别仅增长-8.7%、3.4%、5.0%和18.8%,远低于中国成本的增长幅度(见表3)。当前,我国主要粮食品种生产成本已经全面超过美国,且中美饲料粮生产成本的差距更大,2020年我国小麦、稻谷、玉米和大豆单位产量的总成本分别比美国高47.8%、46.4%、100.0%和120.8%。

農产品生产成本不断攀升的同时,生产利润空间也不断压缩。2011—2019年,三大主粮的平均净利润从250.8元/亩下降到-30.5元/亩,2020年得益于玉米价格的上涨三大主粮净利润有所回升,达到47.1元/亩。一方面,粮食等农产品生产成本的提高与利润的下降,对农民的收入增长产生较大影响,导致农民生产意愿普遍下降,对国内配套的农业生产支持和补贴政策改革提出更多新的要求,提高了稳产保供的政策成本。另一方面,考虑到国内工业化、城镇化尚未完成,人工成本和土地成本仍将不断上升,由成本倒挂决定的价格倒挂或将成为常态,价差驱动型进口压力有增无减[10],将对国内农产品生产和农民增收造成巨大冲击。

(三)农业科技支撑能力不足导致农产品生产效率不高

近年,我国农业科技发展对农产品供给的增长具有重要作用,到2020年底,农业科技进步贡献率突破60%,农作物耕种收综合机械化率超过70%,农作物良种覆盖率稳定在96%以上。但是,当前农产品生产中的关键核心技术与农业发达国家相比还存在很大的差距。以种业为例,生物技术等关键核心技术的应用是促进种业快速领先发展的重要基础,中国多数生物育种的基础研究仍然处于“跟跑”阶段,难以支撑关键核心技术的开发。就基因编辑技术核心专利而言,目前全球基因编辑技术核心专利共17件,美国有15件,而中国没有此类核心专利[11]。

农业科技支撑能力的不足,导致我国农产品生产效率不高。以粮食生产为例,我国粮食单产水平与国际先进国家的单产水平相比还有较大的差距(见表4)。2019年,我国小麦单产375.3公斤/亩,虽然比世界平均水平高68.8%,但却比世界最高水平低37.0%;稻谷单产远超过世界平均水平,但比世界最高水平低15.7%;玉米单产为421.1公斤/亩,虽然比世界平均水平高24.8%,但却仅为世界最高水平的60.0%;大豆单产为124.4公斤/亩,和世界平均水平持平,但仅为世界最高水平的48.9%。

(四)国际贸易环境恶化导致农产品国际供给不稳定

2008年金融危机后,全球增速放缓,发达国家与发展中国家以及发展中国家内部的增长趋势出现明显分化,全球化红利逐渐消退,全球贸易环境也呈恶化趋势。近期有所抬头的逆全球化思潮,尤其是贸易保护主义的潜在复苏,可能会阻碍可持续发展目标、经济增长以及改善食物安全和营养的进程[12]。与此同时,美国内部经济和社会问题越来越凸显,收入不平等程度加剧,结构性失业问题严重,由此引发民粹主义、贸易保护主义抬头[13]。国家贸易环境的变化,增加了我国农产品国际供应的不确定性和不稳定性。

以中美贸易摩擦对我国大豆进口格局的影响为例来看,美国于2018年3月单方面对我国发起贸易争端,中美贸易摩擦由此开始。大豆是中美农产品贸易规模最大的单品,2017年自美大豆进口额为139.4亿美元,占我国从美国农产品进口总额的57.9%。中美贸易摩擦开始后,大豆成为自美国进口金额绝对值下降最大的单品,2018年我国从美国的大豆进口金额下降为70.6亿美元,下降了49.3%。同时,大幅减少来自美国的大豆进口以后,我国对巴西大豆的进口显著增加,导致2018年来自巴西的大豆占我国大豆进口总量的比例超过2/3,大豆进口来源进一步集中。

五、我国重要农产品稳产保供的政策思路

基于我国重要农产品供需形势及面临的潜在风险和挑战,未来保障粮食等重要农产品供给安全的主要思路在于“三个优化”,即优化农产品保供目标、优化农产品保供路径和优化农产品保供调控激励机制。为此,需要从国内生产、国内消费和国际进口等层面分别施策。

(一)主要思路

(1)优化农产品保供目标。粮食安全及农产品稳产保供的内涵、保障的手段和水平都应根据经济社会发展环境适时调整。在农产品短缺时代,为了解决人们“吃得饱”的问题,保障农产品特别是粮食的供给数量是首要目标。随着经济的发展,居民的消费需求逐渐从“吃得饱”向“吃得好”转变,即更加追求农产品的质量和多样化。2021年,我国人均GDP达到80 976元,按年平均汇率折算达12 551美元,已经开始向高收入国家迈进,人均可支配收入达到35 218元,比2012年翻一番。在此背景下,农产品稳产保供的目标应逐渐从主要追求数量向“保产量、提质量、优结构”并重转变。

(2)优化农产品保供路径。我国传统农产品稳产保供的重点在供给侧,主要通过促进国内生产、稳定国外供给、加强物流体系建设等措施来实现农产品的稳定供给。2020年12月召开的中央经济会议首次提出“需求侧管理”,新时代保障农产品稳定供给的路径应该兼顾供给侧和需求侧,从多领域出发保供给。要由重在生产领域兼顾流通领域向生产、流通和消费并重转变,从全链条保障农产品有效供给。

(3)优化农产品保供调控激励机制。优化农产品保供调控激励机制根本上就是优化政府调控与市场调节之间的关系。党的二十大报告再次强调,要“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”。保障农产品有效供给,在发挥好政府宏观调控作用的基础上,需要让市场成为资源配置的主要机制,其核心是完善价格形成机制,让价格真正成为调节农产品生产和供需关系的信号。

(二)对策建议

(1)改善农业生产结构,重视饲料粮供给安全。现有对粮食安全的研究大多将小麦、稻谷、玉米、大豆统称为“粮食”,并没有区分不同粮食类型,在四大粮食品种供需形势差别较大的背景下,这容易对粮食安全问题造成误判,不利于相关政策的实施效率。当前“谷物基本自给,口粮绝对安全”的目标已稳步实现,畜牧业发展带来的饲料粮短缺是粮食安全的突出问题。促进农产品稳产保供的重要任务之一就是保障饲料粮安全,需要通过改善农业生产结构、健全主产区利益补偿机制、促进饲料粮多样化、稳定国际供给等措施来实现。

(2)强化农业科技支撑,提高农业生产效率。加快推进农业现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务,是解决发展不平衡不充分问题的重要举措,是推动农业农村高质量发展和加快建设农业强国的必然选择。中国的农业现代化建设和农产品稳产保供必须适应新时代国际国内环境变化,大力转变农业生产方式,不斷推动农业向良种化、机械化、规模化、智慧化等方向发展。为此需要继续实施种业振兴行动,加快农业基础设施建设,不断提高数字技术在农业中的应用。

(3)完善价格形成机制,健全市场信息服务体系。农产品价格波动是由国家政策调整、生产成本变动、生产周期及供求弹性变动等多种因素共同作用引起的,降低多因素对农产品市场的影响需要完善价格形成机制,改善信息传导不畅通、信息发布滞后等现状。不仅要充分发挥市场在资源配置和价格形成中的作用,健全优质优价机制,充分发挥期货市场发现价格、管理风险和引导生产的功能。而且要从全国层面统一规划健农产品市场信息服务体系,科学适度发布生产、供需、加工、疫病等信息。同时鼓励建立农产品行业协会作为政府相关部门联系广大生产者的纽带,通过行业协会的信息传播科学引导生产。

(4)加强食物需求管理,优化消费结构减少食物浪费。与《中国居民平衡膳食宝塔》给出的食物最高限量相比,我国居民膳食存在精细粮、食用油、肉类摄入较多而奶类摄入不足等问题。同时,我国食物浪费严重,有研究表明我国平均每年损失和浪费3.49亿吨食物。兼顾供给侧和需求侧,加强食物需求侧管理,有利于缓解农产品供给端压力。通过加大宣传、征收消费税等方式引导居民合理膳食,推动膳食结构合理转型。构建食物节约减损的责任体系,努力形成“政府大力促进、企业积极自律、社会全面协同、公众广泛参与”的共治格局。

(5)畅通国内国际循环,提升国际供给稳定性。党的二十大再次强调,要“增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国家循环质量和水平”。在农产品贸易逆差不断扩大的背景下,应理顺“两种资源、两个市场”的关系,充分利用国际资源和国际市场,以满足国内对粮食数量、结构、品质等方面的需求。为提升国际供给的稳定性,不仅需要促进农产品进口多元化,推动农产品在区域结构、渠道来源、运输路线等方面的多样化,还需要加强农产品贸易风险监测和预警,强化农产品国际市场的监测、研判、预警等基础工作,及时跟踪全球和重点国家供需动态,切实提高应对国际市场波动和风险的能力。

[注 释]

①

自给率用国内产量与表观消费量(国内产量与净进口量之和)的比值来衡量。

② 根据国家统计局公布的国内产量和《中国农村统计年鉴2021》公布的世界总产量计算得到。

③ 2020年可能由于新冠肺炎疫情的影响,我国居民食物消费呈现人均谷物消费上升、人均肉类消费下降的趋势。

④ 数据为中国社会科学院2021年底发布的《人口与劳动绿皮书:中国人口与劳动问题报告No.22》预测结果。[BFQ][ZK)]

[参考文献]

[1]杜志雄.70年中国粮食发展的成效与经验[J].人民论坛,2019(32):16-19.

[2]杜志雄,韩磊.供给侧生产端变化对中国粮食安全的影响研究[J].中国农村经济,2020(4):2-14.

[3]程广燕.“大食物观”理念下动物蛋白供给保障方案[EB/OL].[2022-06-06].https://kepu.gmw.cn/2022-06/06/content_35790940.htm.

[4]陈萌山.大食物观——运用新发展理念解决粮食安全问题的生动实践[J].中国食物与营养,2022,28(3):2.

[5]韩磊.中国肉类供需形势及稳产保供对策研究[J].价格理论与实践,2020(7):57-61.

[6]胡冰川.2021年农业对外开放形势及2022年展望[M]//中国农村经济形势分析与预测(2021—2022).北京:中国社会科学文献出版社,2022.

[7]黄季焜.对近期与中长期中国粮食安全的再认识[J].农业经济问题,2021(1):19-26.

[8]农业农村部市场预警专家委员会.中国农业展望报告(2022—2031)[M].北京:中国农业科学技术出版社,2022.

[9]包晓斌.“十四五”时期水土资源保护与高效利用的重点任务与对策[M]//中国农村发展报告(2020).北京:中国社会科学出版社,2020.

[10]朱晶,臧星月,李天祥.新发展格局下中国粮食安全风险及其防范[J].中国农村经济,2021(9):2-21.

[11]王术坤,韩磊.中国种业发展形势与国际比较[J].农业现代化研究,2022,43(5):814-812.

[12]樊胜根,张玉梅,陈志钢.逆全球化和全球粮食安全思考[J].农业经济问题,2019(3):4-10.

[13]于爱芝,杨敏.中美贸易摩擦与我国重点农业产业走向[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(1):1-8.

Realistic Dilemma and Policy Thinking to Ensure Stable Production

and Sufficient Supply of Important Agricultural Products in China

under “Greater Food” Approach

Han Lei

(Rural Development Institute Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China)

Abstract: Since the founding of the Peoples Republic of China, the supply of important agricultural products, such as grains, has been continuously enriched in quantity and varieties since the party and the government attach much importance to it and have made various beneficial policies for agriculture. The nutrition status of residents has been continuously improving due to the improvement of supply quality. At present, to ensure stable production and sufficient supply of import agricultural products, we are still facing with some risks, such as the low capacity of agricultural growth caused by increasing constraints of agricultural resources and the environment, the high production cost caused by the rapid urbanization, the low production efficiency caused by the lack of scientific and technological support, and the instability of international supply caused by the deterioration of international trade environment. Entering the new era, in order to meet the peoples higher requirements on the quantity, quality and structure of important agricultural products supply, it is necessary to optimize the goals, the channels and the incentive mechanism of the supply of agricultural products, and take corresponding measures from the levels of domestic production, domestic consumption and international import.

Key words:important agricultural products; ensuring stable production and sufficient supply; practical difficulties; food demand management

(責任编辑:张丽阳)