开瓶后的矿泉水,隔夜后还能喝吗

2023-04-20朱弘毅

朱弘毅

一、研究背景

一天傍晚,刚踢完足球的我饥渴难耐,一到家就打开了一瓶矿泉水,“咕嘟”喝了起来。那时的我,感觉能把整瓶水倒进肚子里!结果,还剩了一半没喝完。

第二天上午,我拿起剩下的矿泉水正准备喝,立即被妈妈制止了,她说:“隔夜水有细菌,不能喝!”我不以为然,嫌她“瞎讲究”。不过,这件事引起了我的好奇,没喝完的矿泉水第二天到底能不能喝?

二、研究内容

我国食品标准《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)对饮用水的食用安全作了详细规定,要求饮用水中菌落总数≤100 CFU/mL。同时,重金属、硝酸盐等有害物质须符合相关限值。

我通过检索文献、查看新闻报道得知,“隔夜水”中的亚硝酸盐含量远低于国家标准值下限,正常饮用不会引起亚硝酸盐中毒,细菌等微生物数量增加才是导致隔夜水变质的主要原因。

因此,我以菌落总数为评价指标,分别考察不同放置时长、不同饮用方式、不同贮存方式对矿泉水饮用安全性的影响,以期对人们健康饮水提供参考。

三、研究过程

1.实验准备

(1)实验材料:矿泉水(380 mL/瓶)、菌落总数测试片。

(2)实验设备:SPM型智能生化培养箱、XK97-A型威兹力菌落计数器。

2.实验过程

(1)比较饮用后不同放置时长对矿泉水菌落总数的影响。

第一步:打开瓶盖,立即检测矿泉水的菌落总数。第二步:采用小口喝水的方式,将矿泉水喝掉1/2后,立即检测矿泉水的菌落总数。第三步:将剩下的矿泉水拧紧盖子后,静置于常温下,分别在第12 h、24 h,检测矿泉水的菌落总数。

每个样品测定3次,取平均值,结果用平均数±标准差的方式表达。

(2)比较不同饮用方式对矿泉水菌落总数的影响,见图1。

第一步:打开3瓶矿泉水,采用小口喝水的方式,分别喝掉1/3、1/2、2/3。第二步:打开1瓶矿泉水,倒出一半到杯中。第三步:将4瓶矿泉水拧紧盖子后,静置于常温下,24 h后检测矿泉水的菌落总数。

(3)比较不同贮存方式对矿泉水菌落总数的影响,见图2。

第一步:打开4瓶矿泉水,采用小口喝水的方式,分别喝掉矿泉水的1/2。第二步:选择1瓶上盖和1瓶敞口的矿泉水,静置于常温下。第三步:另选1瓶上盖和1瓶敞口的矿泉水,静置于冰箱上层。第四步:24 h后检测矿泉水的菌落总数。

(4)檢测瓶中矿泉水的菌落总数。

第一步:将菌落总数测试片平铺在无菌操作台上,使用移液枪将1 mL样液滴在测试片中央。操作过程见图3。

第二步:用圆形模具将测试片按压5~10 s后,写上处理代号,置于37 ℃智能生化培养箱中。操作过程见图4。

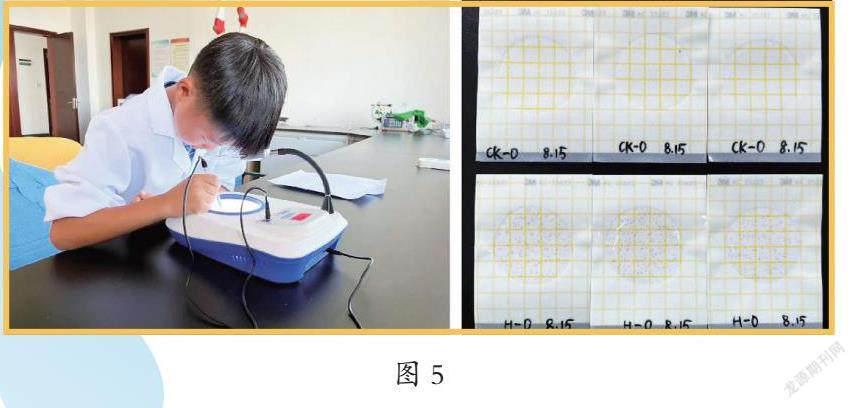

第三步:培养24 h后,采用菌落计数器计算菌落数,单位为CFU/mL。操作过程见图5。

(5)处理数据。

采用Excel录入数据并进行标准差分析,菌落总数采用平均数±标准差的方式表达,用Origin 2021b软件制图。

四、结果与分析

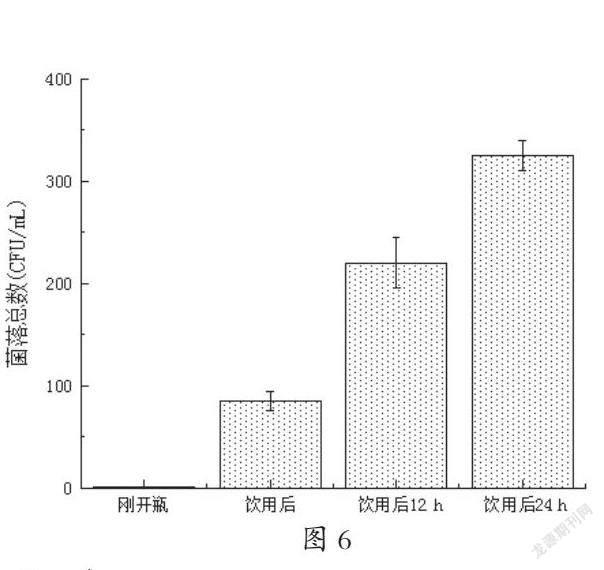

1.检测刚开瓶和喝掉1/2的矿泉水在不同时间的菌落总数,结果见图6。

从图6可以看出,刚开瓶的矿泉水基本无菌;喝掉1/2后,菌落总数立即上升;放置12 h、24 h后,菌落总数远超《生活饮用水卫生标准》规定的限值100 CFU/mL。

由此得出,以口腔接触水瓶的方式直接饮用,会大幅增加瓶中矿泉水的菌落总数,隔夜后不宜饮用;放置时间越长,细菌越多。

2.检测以口腔接触水瓶的方式直接饮用(分别喝掉1/3、1/2、2/3),以及倒入杯中饮用后矿泉水的菌落总数,结果见图7。

从图7可以看出,喝掉的水越多,口腔与水瓶接触的时间越长,放置24 h后的矿泉水的菌落总数越多,且超过限值100 CFU/mL,不宜饮用;而倒入杯中饮用,余下的矿泉水放置24 h后,菌落总数依然很低,符合标准,可以饮用。

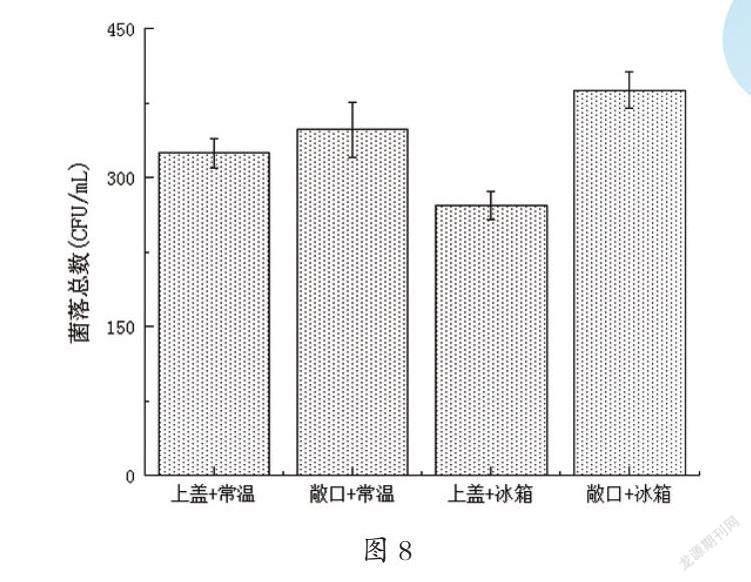

3.检测直接饮用后的矿泉水在上盖与敞口、常温与低温四种方式下,放置24 h后的菌落总数,结果见图8。

从图8可以看出,在常温下,上盖与敞口放置对矿泉水的菌落总数影响不显著;在冰箱的低温条件下,上盖放置可以减缓细菌繁殖,但敞口放置会加速细菌繁殖,这可能是冰箱中细菌较多等原因造成的。

五、结论

刚开瓶的矿泉水基本无菌,但以口腔接触水瓶的方式直接饮用矿泉水后,水中菌落总数急剧上升,放置12 h后,菌落总数远超《生活饮用水卫生标准》规定的限值100 CFU/mL。因此,直接饮用后的矿泉水隔夜后不建议饮用。

在生活中,建议将矿泉水倒入小杯中饮用,这样可以减少细菌滋生,延长保质期。饮用后的矿泉水建议上盖后存放于低温环境中。

指导老师 姚珂 詹蕾蕾