中国式现代化道路研究述评及展望

2023-04-12潘东梅

摘要:以中国知网数据库中篇名含“中国式现代化道路”的文献作为研究对象,选取582篇文献作为样本,利用CiteSpace可视化软件对该主题的发文量、关键词、核心作者群、期刊来源及研究基金资助情况等进行知识图谱分析。当前研究热点主要聚焦于中国式现代化道路的生成逻辑、科学内涵、成功之道和经验启示、世界意义和未来进路等议题。未来的研究方向应从研究视角、推进创新方法、研究内容等方面寻找新的学术增长点,推动中国式现代化道路研究的深化与拓展。

关键词:中国共产党;中国式现代化道路;CiteSpace;知识图谱

中图分类号:D619文献标识码:A文章编号:1674-3652(2023)02-0026-08

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2023.02.004

基金项目:武汉理工大学自主创新研究基金研究生自由探索项目“全过程人民民主的生成逻辑研究”(2022-zy-007)。

2021年7月1日,在庆祝中国共产党成立一百周年大会上,习近平总书记深刻指出:“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”[ 1 ]习近平总书记提出“中国式现代化新道路”这一新命题后,该主题逐渐成为国内学术界研究的重点和热点问题。学术界从不同角度对中国式现代化道路进行了多维度研究,取得了部分有影响力的学术成果。本文利用CiteSpace软件,运用文献计量方法对该主题的学术成果进行梳理并绘制知识图谱进行分析,以期推进中国式现代道路研究走向深入。

一、研究工具及数据来源

(一)研究工具

本文采用CiteSpace 5.8.R3软件作为主要分析工具。利用CiteSpace 5.8.R3绘制可视化知识图谱,对国内关于中国式现代化道路研究成果进行整理分析,以期从整体上详细梳理国内学术界在该方面的研究现状、研究热点和未来趋势,为今后的深入研究提供参考。

(二)数据来源

本文的文献来源于中国知网数据库,主要检索主题条件为“中国式现代化”“中国式现代化道路”,检索时间范围为1979年1月1日—2022年6月1日,检索条件为精准。为提高研究数据的可信度和权威性,本文将“核心期刊”和“CSSCI”选为文献来源类别再次进行检索,人工剔除报纸类、新闻通讯、重复文献等非学术性文献以及研究主题与中国式现代化道路没有直接相关性文献,得到有效文献582篇,然后将样本文献导入CiteSpace 5.8.R3软件,时间切片设置为1,阈值设置为TopN=50%的条件下生成知识图谱。

二、中国式现代化道路研究的文献计量分析

(一)期刊发文量分析

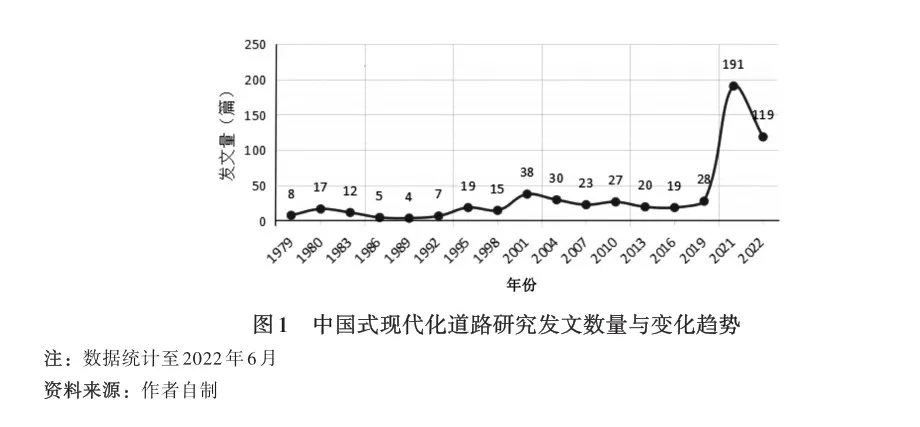

期刊文献发文量能反映该学术研究领域的研究热度。按照年度论文发文数量,制作年度发文量趋势图(见图1)。从图1可见该主题的文献发文数量逐渐增长,学术研究热度持续攀升。以“中国式现代化”和“中国式现代化道路”为主题的研究文献最早出现于1979年,1979年成为中国式现代化研究兴起的关键时间节点,主要是因为国家当时明确提出要走出一条“中国式的现代化道路”。以此起步到现在,发文量呈现出一个从缓慢积累到逐年增长的势态。该主题发文量在2020年开始增加,并在2021年呈爆发式增长,出现第一个最高峰值(191篇)。2021年成为中国式现代化道路研究最高峰值的主要原因是在庆祝中国共产党成立一百周年大会上,习近平总书记提出了“中国式现代化新道路”的重要论断。预计今后一段时间内将会超过第一个最高点。同时,也可以预见,随着中国式现代化道路实践的不断深化,该主题的研究成果也将会更加丰硕。

(二)高频关键词分析

关键词的分布能详细反映该主题的研究细化程度。根据582篇期刊论文,笔者进行关键词共现分析,该主题的研究关键词分布逐渐增多,研究细化程度不断加深。该主题所出现的高频关键词依次为:现代化(95次);中国道路(47次);新道路(32次);社会主义(30次);共同富裕(19次);人类文明(17次);物质文明(8次);生态文明(7次);乡村振兴(7次);国家治理(5次);人民至上(2次);五位一体(2次);中华文明(2次)等方面。其中,“现代化”是出现频率最高的关键词,其次是“中国道路”,这说明目前的研究成果是紧扣中国式现代化道路的科学内涵展开。然而,在中国所探索的现代化道路不同于西方现代化模式,国内学术界把中国式现代化道路研究以具体的视野进行研究,贯穿“共同富裕”“中华文明”“物质文明”“生态文明”“乡村振兴”“五位一体”“人民至上”等具有中国特色社会主义、时代特征等属性进行论证。

(三)核心作者分析

核心作者的发文数量可以反映研究领域的广度与深度。本文使用CiteSpace软件绘制关于中国式现代化道路文献发文作者合作网络。本文使用CiteSpace软件绘制关于中国式现代化道路文献发文作者合作网络。图中可清晰直观地看到该主题的文献发文作者具有“点多、线少”的特点。其中,发文数量最多的作者为苏州大学马克思主义学院的林于良,发文共计9篇。中共中央党校(国家行政学院)的韩庆、华中科技大学国家治理研究院的欧阳康,这两位作者都各自发文4篇。华东政法大学马克思主义学院的阮博、北京科技大学马克思主义学院的陈广亮、广州大学马克思主义学院的黄罡、中共中央党校(国家行政学院)马克思主义学院的张占斌都各自发文3篇。北京大学政府管理学院的燕继荣、华东师范大学马克思主义学院的齐卫平、江苏省社会科学院马克思主义研究所的孙肖远,都各自发文2篇。综合来看,中国式现代化道路研究领域取得了一定的成果。但是根据(图2)来看,整个图谱网络较为分散,作者之间节点为零,可知该主题的研究绝大部分作者是独立研究,核心作者群还未完全形成,机构之间合作交流紧密程度不够,交流合作有待加强。此外,根据研究者的学科背景,可知现阶段关于中国式现代化道路的研究主要是以马克思主义理论、政治学等学科学者关注最新理论成果而完成,专门从事该领域研究的专家较少,还未形成跨学科合作研究,学科间的学术交流较少。这种独自、缺乏合作与交流的研究态势,不利于今后对该主题开展深入研究。

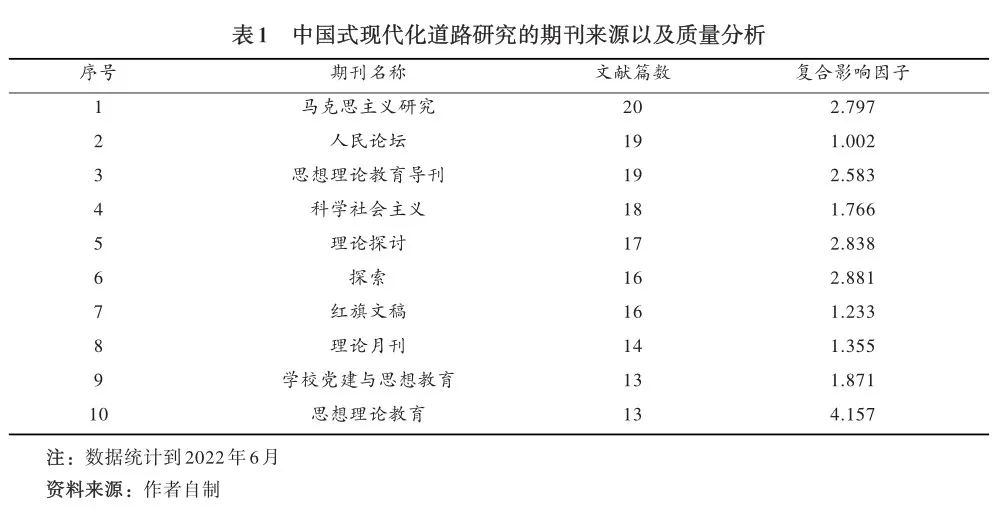

(四)期刊来源以及质量分析

文献来源期刊所属的学科方向、质量和层次能反映该学科、学术共同体对该主题的关注程度。从刊载文献的期刊来看,该主题所属学科方向主要分布于中国政治和国际政治(41.04%)、农村经济(24%)、马克思主义(9%)、中国共产党(4%)、行政管理(2%)、政党及群众组织(2%)、经济体制改革(6%),思想政治教育、法学、哲学、文化等学科也涉及该主题。现阶段已发表的期刊文献主要集中在中国共产党历史与理论、马克思主义中国化等领域。绝大部分学者基于中国式现代化道路的基本概念、科学内涵、时代价值、世界意义等方面对中国式现代化道路进行论证,而且学科领域相对集中,跨学科和交叉学科研究有待加强。对于文献来源期刊的质量,根据文献检索,CSSCI期刊刊载中国式现代化道路研究成果数量较多(表1)。进一步分析以下期刊的复合影响因子可以发现刊载关于中国式现代化道路研究的CSSCI期刊的复合影响因子均在1.0以上。此外,《中国社会科学报》《人民日报》《人民政协报》以及地方日报也刊发了关于中国式现代化道路研究的文章。综上可知,现阶段关于中国式现代化道路的文献质量较高且具有较大的学术影响力。

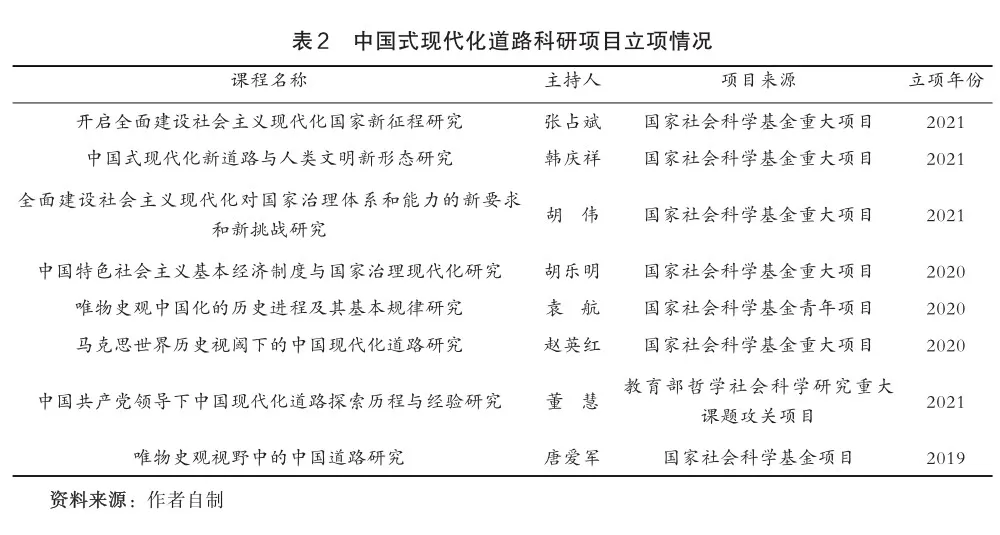

(五)各类科研机构支持力度分析

研究基金资助情况可以反映科研机构对该主题研究的重视程度。关于中国式现代化道路科研项目立项情况(表2)可知,各类科研机构支持力度不断加大,重视程度不断增强。从基金项目来源看,以中国式现代化道路为研究对象的课题主要在“马列·科社”学科领域。从研究类型看,绝大部分选题侧重理论阐释,实证性研究较少。从近三年来关于中国式现代化道路研究的立项情况来看,主要是国家社会科学基金重大项目居多,少部分是国家社会科学基金青年项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。这反映出关于中国式现代化道路的理论研究在近三年逐渐得到科研机构的关注与支持,为今后的研究奠定了基础。

三、中国式现代化道路研究的核心议题

基于以上分析,笔者在582篇样本文献的基础上,进一步选取部分具有权威性、代表性的学术文献进行内容分析,主要归纳为以下六个方面:

(一)关于中国式现代化道路的科学内涵研究

中国式现代化道路不同于西方模式的现代化道路,深刻把握中国式现代化道路的科学内涵是深化中国式现代化道路研究的基本前提和条件。现阶段,从中国式现代化道路的研究成果分析来看,就其科学内涵而言,国内学者从不同的维度进行了深入解读。张智等对中国式现代化道路的科学内涵从理论、制度、价值、文化内涵等维度进行了阐释,充分彰显了中国式现代化道路的鲜明形象以及人类文明的内在特质[ 2 ]。张艳涛等认为中国式现代化道路的科学内涵彰显了人的全面发展和社会全面进步的社会主义现代化观,具体表现为坚持以人民为中心的价值导向,坚持“五位一体”协同共进的发展方式、实现全体人民共同富裕的目标旨向、走和平发展的文明之路的实践路径[ 3 ]。董志勇等基于文明新形态的视角,认为中国式现代化展现了文明的价值与意涵,其基本内涵是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的现代化[ 4 ]。臧峰宇从哲学的视角阐释了中国式现代化道路的内涵,他认为中国式现代化道路体现了现代化的普遍性、中国发展的特殊性、历史规律的决定性和历史主体的选择性、社会发展的系统性与实践探索的创新性[ 5 ]。从内涵上来讲,刘军认为中国式现代化新道路是一条追求“五个文明”综合发展的现代化道路,即追求物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明综合发展[ 6 ]。

(二)关于中国式现代化道路的出场逻辑研究

“中国式现代化道路”重大命题蕴含着历史逻辑、实践逻辑、现实逻辑。现阶段,部分学者从历史逻辑和现实逻辑、理论逻辑与实践逻辑等维度阐释了“中国式现代化道路”新命题的出场逻辑。何爱华等从马克思现代化视野角度阐释了中国共产党对中国式现代化道路百年探索进程的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑。她们认为中国式现代化道路是中国共产党人始终坚持以马克思主义作为行动指南,并在指导中国革命、建设和改革实践的过程中形成中国式现代化道路的独特逻辑进路[ 7 ]。张润峰认为,中国式现代化道路的出场逻辑在理论逻辑层面是马克思主义经典作家关于现代化与社会主义由历时性向共时性的时空转变,在历史逻辑层面上是现代化在中国到中国式现代化的伟大飞跃,在实践逻辑层面是经典现代化与后现代化双重合的复合过程,在时代逻辑层面是开启全面建设社会主义现代化国家的理论格局[ 8 ]。张青卫立足世界历史的视野,深入中国共产党百年奋斗历史挖掘中国式现代化道路的生成逻辑[ 9 ]。任平从方法论自觉的深度及唯物史观原则的制高点分别阐述了中国式现代化道路的历史、现实、中国和文明逻辑。其中,对于中国逻辑,任平认为中国式现代化道路的开辟是用新时代中国方案的创新回答世界现代化的“马克思主义之问”“列宁之问”,理解中国逻辑应从五个坐标系或谱系的综合参照进行把握[ 10 ]。

(三)关于中国式现代化道路的成功之道和经验启示研究

中国式现代化道路是中国共产党带领中国人民历经百年不懈努力奋斗,成功走出的一条迥异于西方国家现代化发展范式的道路,在探索实践的过程中掌握了成功密码,积累了宝贵的经验启示。国内学者大致从以下角度对中国式现代化道路的成功之道和经验启示进行了阐述:就成功之道而言,胡洪彬认为,中国式现代化道路的成功之道在于其在自身的系统属性上坚持五个方面的统一,即在理论基础上坚持继承性与创新性的统一、在具体运行上坚持自主性与开放性的统一、在生发立场上坚持权威性与为民性的统一、在方法嵌入上坚持统筹性与协调性的统一、在目标实现上坚持整体性与渐进性的统一[ 11 ]。张三元认为中国式现代化道路的成功密码在于坚持党的领导、坚持以人民为中心、坚持制度建设和坚持新发展理念[ 12 ]。黄相怀认为,中国式现代化成功之处在于合理把握了规律,妥善处理了物质与精神、同一与差异、效率与公平、开放与自主等重大关系[ 13 ]。就经验启示而言,张占斌将中国式现代化道路的基本经验概括为坚持党的全面领导,坚持以马克思主义理论为指导、胸怀天下的格局,坚守人民立场根本政治立场[ 14 ]。王晓青将经验概括为坚持中国共产党领导,为实现现代化强国目标提供根本保证;高举社会主义旗帜,坚定中国式现代化道路的正确方向;坚持以人民为中心的根本立场,为中国式现代化道路提供价值旨归;坚持立足于中国国情,为中国式现代化道路的发展提供基本遵循;坚持全面深化改革开放,为中国式现代化道路持续注入发展动力[ 15 ]。也有部分学者从制度建设、文化自信、全面深化改革开放、建党精神等方面深入总结探索中国式现代化道路的宝贵经验,在文中不一一展开。总的来说,学者们形成一个共识,中国式现代化道路的成功最根本的经验在于坚持中国共产党的领导。

(四)关于中国式现代化道路的世界意义和未来进路研究

就中国式现代化道路世界意义而言,黄一兵认为中国式现代化道路使科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,推动构建人类命运共同体,弘扬全人类共同价值,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案[ 16 ]。宋学勤从人类文明和世界变局角度进行论述,他认为,中国式现代道路打破了现代化即西方化的传统思维定式,为那些既想保持自身独立又想实现现代化的国家提供了中国智慧和中国方案,也通过构建人类文明新形态为解决困扰人类的社会、生态、国际关系等问题提供了经验[ 17 ]。郭晗等认为,中国式现代化道路深刻改变了世界现代化的版图和进程,打破了现代化的一元论谬误,改变了现代化的传统逻辑,不仅开拓了人类文明发展进步的崭新形态,推动世界现代化进程迈向更高台阶;而且丰富了世界现代化模式的多样性,为其他还在探寻现代化路径的国家提供了更多可能[ 18 ]。就中国式现代化道路的未来进路而言,中国式现代化是一项实现中华民族伟大复兴的事业,任务艰巨且意义重大。程刚认为中国式现代化未来发展之路需要科学的理论武装、坚实的政治保障、务实的行动纲领和崇高的精神指引,坚持实践推进和理论创新同频共振,才能开创中国式现代化的崭新局面,在新的历史起点上实现现代化强国目标[ 19 ]。田鹏颖等认为中国式现代化道路未来指向应在中国共产党的正确领导下和科学战略规划下,坚持和发展中国特色社会主义促进中国式现代化发展的美好前景[ 20 ]。

四、中国式现代化道路研究的展望

综上所述,国内学者从各个角度对中国式现代化道路进行了深入的研究,实现了文献研读到学理性研究的转变,取得了丰硕的研究成果,为继续深化该主题的研究奠定坚实的基础。但笔者认为该主题在研究主体、视角、内容、方法等方面仍有较大的拓展空间。

一是研究主体要加强合作,凝聚力量。自中国式现代化道路提出以来,受到学术界的广泛关注,研究成果不断涌现。但从CiteSpace软件的分析结果来看,目前没有核心作者间的合作以及研究团体机构。当前,关于中国式现代化道路的研究处于发展阶段,在今后的研究中可以加强国内学者以及科研团队之间的合作,包括中央与地方研究机构之间、地方不同高校和研究机构之间的合作,凝聚力量,充分利用资源,提升科研实力,营造良好的学术氛围。

二是拓宽学科和研究视角,进行跨学科交叉研究。当前,关于中国式现代化道路研究大部分是采用文献研究方法,主要通过对马克思主义经典文献、党和国家领导人的讲话等文献材料进行分析,属于马克思主义理论学科的范畴或以马克思主义理论学科研究为主,缺乏交叉性学科、跨学科学术研究。在今后的学术研究中可以拓宽学术视野,加强跨学科之间的交流合作,增强学科之间的融合。特别是可以以不同角度和视野,从法学、社会学、政治学、管理学、经济学等多学科研究中国式现代化道路问题,从不同的学科体系、范式,搭建起研究中国式现代化道路的理论体系,阐明中国式现代化道路的出场逻辑、科学内涵、基本经验、成功之道、世界意义、未来进路等,充分彰显中国式现代化道路的优势,继续开创中国现代化建设新局面,继续为人类发展作出新贡献。

三是推进方法创新,加强运用比较研究方法。由于历史传统以及基本国情不同,各国选择的现代化道路也迥异。因此,在中国式现代化道路的学术研究中也应利用比较研究的方法,综合对比世界其他国家在探索现代化道路的优秀做法、成功经验,吸收和借鉴世界各国现代化模式的优点,并在符合我国基本国情和社会主义制度的要求的情况下,创造性地进行资源整合和创新,形成适合我国自身现代化发展的思维方式和有效路径。

四是拓宽研究内容,提升中国式现代化道路研究的实践性和整体性。就实践性而言,现阶段,关于中国式现代化道路研究成果是一个“重文本、轻实践”的问题,中国式现代化道路研究非常有必要创新研究方法对该主题进行深入研究。开展实证进行研究可有效推动理论与实践相结合,例如,在中国式现代化道路实践推进过程中,如何应对世界百年未有之大变局给中国式现代化道路带来的危机与挑战、如何处理自身发展与世界发展的关系、如何构建起中国式现代化道路与人类命运共同体彼此之间的内在逻辑关联,如何持续探寻实现共同富裕阶段性目标的实践路径。我们只有深入考量这些实际问题,才能继续深入推进中国式现代化道路研究。就整体性而言,中国式现代化道路是在中国共产党的领导下进行的百年实践和探索[ 21 ],对于中国式现代化道路的出场逻辑,不应仅囿于实践逻辑、历史逻辑、现实逻辑等几方面,还需从运行逻辑、文化逻辑和价值逻辑等维度深入诠释中国式现代化道路的多维生成逻辑,以期从整体性阐释中国式现代化道路问题;对于中国式现代化道路的科学内涵,加强指导理论、价值取向、制度设计、文化蕴含等多维元素,超越表层对中国式现代化道路的科学内涵做出更深入的阐释,致力构建起中国式现代化道路的内涵体系。

参考文献:

[1]习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话(2020年7月1日)[N].人民日报,2021-07-02(2).

[2]张智,刘龙垚.中国式现代化道路科学内涵的多维研究[J].学校党建与思想教育,2022(3):28-31.

[3]张艳,王婧薇.中国式现代化的基本内涵及其开创意义[J].中国浦东干部学院学报,2021(6):5-13.

[4]董志勇,毕悦.中国式现代化的发生逻辑、基本内涵与时代价值——基于文明新形态的视角[J].政治经济学评论,2021(5):23-39.

[5]臧峰宇.中国式现代化新道路的哲学内涵[J].中国人民大学学报,2021(4):8-9.

[6]刘军.中国式现代化新道路的科学内涵与动力源泉[J].人民论坛,2021(28):89-93.

[7]何爱平,李清华.马克思现代化视野下中国式现代化道路的逻辑进路[J].中国特色社会主义研究,2022(1):13-22.

[8]张润峰.论中国式现代化道路的生发逻辑与独特内涵[J].探索,2022(2):13-26.

[9]张青卫.中国式现代化道路的生成逻辑、独特经验与世界意义[J].理论与现代化,2022(4):1-15.

[10]任平.论全面认识“中国式现代化新道路”的出场逻辑[J].阅江学刊,2022(1):5-14,171.

[11]胡洪彬.中国式现代化新道路:生发逻辑、内在机理与成功密码[J].学术界,2021(10):94-104.

[12]张三元.中国共产党对中国式现代化道路的百年求索[J].贵州社会科学,2021(10):14-22.

[13]黄相怀.从现代化规律看中国道路成功奥秘[J].特区实践与理论,2022(1):23-27.

[14]张占斌.中国共产党领导中国式现代化的经验启示[J].人民论坛·学术前沿,2021(22):4-13.

[15]王晓青.中国共产党探索中国式现代化道路的百年历程及经验启示[J].贵州省党校学报,2022(2):21-28.

[16]黄一兵.中国式现代化道路的丰富内涵和世界意义[J].国家现代化建设研究,2022(1):9-15.

[17]宋学勤.中国式现代化道路生成的历史逻辑[J].人民论坛,2021(24):82-89.

[18]郭晗,任保平.中国式现代化新道路的世界意义[J].国家治理,2021(37):2-6.

[19]程刚.新时代中国特色社会主义现代化:逻辑理路、内容思路与未来进路[J].理论建设,2019(3):40-45.

[20]田鹏颖,李雨珊.论人类文明新形态的未来指向[J].思想教育研究,2022(1):3-7.

[21]杨芳.论中国式现代化的“中国特色”——学习党的二十大精神[J].学理论,2022(12):15-17.

Current Situation Research and Prospect of Chinese Modernization:Based on CiteSpace Knowledge Graph Analysis

PAN Dong-Mei

(School of Marxism,Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, Hubei China)

Abstract: Taking 582 documents named“Chinese Modernization”in the database of CNKI as the research object, this pa? per uses CiteSpace visualization software to analyze the knowledge map of this topic, such as the number of articles published, keywords, core authors, periodical sources and research fund support. Current research focuses on its generative logic, scientific connotation, the way to success and experience enlightenment, world significance and future path, etc. The future research direc? tion should seek new academic growth points from the perspectives of research, promoting innovative methods and research con? tents, so as to deepen and expand the research on the path to Chinese modernization.

Key words: Communist Party of China; a Chinese path to modernization; CiteSpace; knowledge graph analysis

(责任编辑:赵庆来)