语类教学法在高中英语阅读教学中的应用

2023-04-10黄洪亮

黄洪亮,叶 薇

(广东技术师范大学 外国语学院,广东 广州 510450)

《普通高中英语课程标准》(2017年版2020年修订)对高中学生完成课程学习后的语言能力目标提出了要求:“理解口头和书面语篇所表达的意义,识别其恰当表意所采用的手段,有效地使用口语和书面语表达意义和进行人际交流。”[1]但是在实际英语教学中,学生们普遍反映阅读难度大,难以理解不同类型的语篇、识别对应的表达。改进高中英语阅读教学、提高学生的语言能力是一个亟待解决的问题。

语类教学法( Genre-based Pedagogy)(以下简称GBP),是悉尼学派教育研究方面的成果,有效解决了澳大利亚学生语文成绩差异[2]。通过解构文本,对教学文本进行语类分析,挖掘其概念意义,有利于在教学中提升学生的语言能力。本文首先对GBP和语类分析框架进行介绍,然后基于语类分析框架对人教版高中《英语》必修一(2019版)的Unit1、Unit2 Reading for writing进行分析对比,从中得出培养学生语言能力的阅读教学启示。

在语类分析框架和GBP指导下,本文主要解决以下问题:(1)如何使用语类教学法理论对高中的教学文本进行分析。(2)总结语类教学法对高中英语阅读教学的启示。

一、语类教学法及语类分析框架

(一)语类教学法

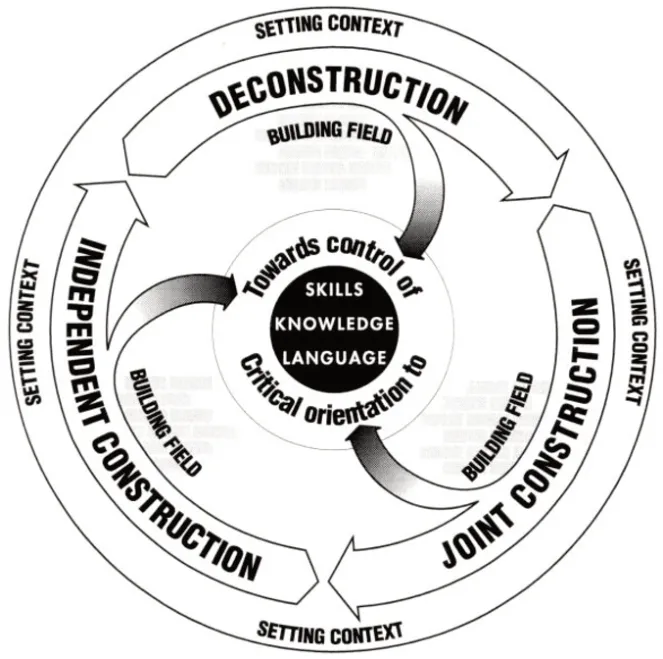

语类教学法的核心理念是在师生共享经验的基础上,通过互动进行读写教学。语类理论循环教学圈由解构(Deconstruction)、师生共同建构(Joint Construction)、学生单独建构(Individual Construction)构成,见图1。

图1 语类理论循环教学圈[3]

在解构阶段,教师选择一篇合适的文本和学生进行详细的文本解构,讲解语类的语言知识;随后,师生共同构建,由教师指导,师生或生生互动,共同对解构阶段的某一类语篇进行建构;最后,学生进行写作。通过这三个环节,可以使不同水平的学生完成同等难度的任务,有效缩小学生之间的差距,让学生主动进行语篇建构,有效培养学生的语类意识,从而提升读写能力。

(二)语类分析模式

语类的识别可以通过三个方面进行:语篇的语域构型;语篇的语类结构;语篇中的语法体现模式。

1.语篇的语域构型。功能语法认为语类(genre)由语场(field)、语旨(tenor)和语式(mode)组成,三者共同构成了语域(register)。语类包含三种意义,分别是概念意义(ideational)、人际意义(interpersonal)、语篇意义(textual)。三种意义分别对应语场、语旨、语式,在语篇中通过词汇语法层体现。语场指的是语篇所涉及的社会活动或实际发生的事,通过文本中的词汇、及物性选择体现;语旨是指交际活动所涉及的人和他们之间的关系,由情态系统体现;语式则是文体的正式与否,由主位结构体现。

2.语篇的语类结构。语类结构或语类潜势,可以理解为语类中的必要成分和非必要成分,可用^做连接表示。每一语类都具有特定的语类结构潜势,它显示出语篇结构的必要成分、可选成分和可重复的成分。

3.语篇中的语法体现模式。在分析过程中,需注意语类中词汇语法层的表现形式。不同语类代表的社会目的是不同的,而根据语言使用目的不同,使用者会选择不同的词汇语法资源。如议论文结构分为thesis,arguments,restatement三节,arguments又细分为topic和elaboration,通过分析句子中的词汇语法,能清晰判断该节是否缺失相应结构。

二、基于语类分析框架的文本分析

语类分析模式基于文本进行客观分析,以辨析文本对应语类背后的社会功能与目的。

(一)Unit 1 Reading and writing 文本分析

1.语场分析:语场主要通过及物性和词汇选择体现,及物性分析一般包括三个成分:参与者、过程和环境。由这三个变量产生了六种过程:物质过程、心理过程、存在过程、关系过程、行为过程和言语过程。Unit 1、Unit 2 Reading and writing及物性分析,见表1。

表1 Unit 1-2 Reading and writing及物性分析(单位:次)

在这封建议信中,文本主要讲述了作者收到来自于Worried Friend对其朋友沉迷游戏的求助信。作者需要使用较多的词语去表达自己对寄信人所处状况的同理心,因此心理过程较多。作为事件的1号参与者I多次作为感觉者位于句子中的主位,通过一系列心理过程understand/ think/ be sure等表示作为建议者对咨询者的理解和鼓励,呈现一种积极正面的态度。本文的两个参与者,I和You,分别在其任主位的句子中,大量使用了表心理过程的词语。而寄信人使用表心理过程的词语,包括anxious,feel terrible等足以表示其担忧的态度。物质过程的用语如recommend/try/talk等则表示了作者尝试提供建议和进行沟通的做法。

2.语旨分析:语旨分析集中在语气和情态系统分析上。文本主要以第一和第二人称为主进行讲述,语气缓和。文本使用第二人称可以把受众拉进会话语境中,模拟体验说话者的经验[4]。从功能语法的角度看,该信具备建议信的人际意义——会话双方的交流。文中共有六处表情态的词汇,分别是信的开端too often表示高频率,指出玩游戏是一件程度严重的事情;作者提建议的时候隐藏的should,是中等强度的情态助词,表示作者体贴的态度;后接It is not unusual则是显性客观的表达和双重否定的表达,不仅增加说服力,也强调了沉迷网络这件事是非常常见的;后续的should和上面分析同理;最后的will表高程度的意愿,表示作者对寄信人朋友的信任与肯定。文本既考虑到了作者作为建议者应有的体贴与理解,也考虑到了寄信人作为读者阅读信件的看法。

3.语式分析:文本的学术性不强,使用的语言为相对不严谨的书面语。在主位分析上,文本的主位模式为:you- I- you- your friend- I- you- Itspending too much time- Some students- I- you-Why- I- you。作为建议信需考虑到作者和寄信人的交互,因此文本多以I和you来充当主位。在主位推进模式上则以交叉型主位为主,述位基本上围绕主位服务,推动文本信息流动。文本中的衔接手段也需留意,but和since是显性的衔接手段,but表让步,since表因果。此外文本存在一些隐性的因果关系,如在主体段中,第一句和第二句,第三句和第四句,第五句和第六句均存在topic-elaboration的关系,这些隐藏的语句推动着语篇的发展。

根据以上语域分析,该语篇的语类结构,在人际主位上体现较为明显。整个语篇可以分析为五个阶段:日期^寒暄^内容^结束语^签名 。从谋篇意义上看,五个部分都是必选的。但从概念意义上看,内容部分可以分为三个语步:主题^论点^复述,文本的内容部分缺少了复述这一语步。

(二)Unit 2 Reading and writing 文本分析

1.语场分析:文本以第一人称的角度向读者介绍了旅游计划,对旅游计划的内容进行了概念上的强化。及物性分析如表1所示,物质过程占比多是因为文本主要对所计划活动如 are planning,knew,visit,go等进行描述,为读者提供计划的概念信息。心理过程的描写侧重于heard,can’t wait,love,looking forward,hope等,均用以表示作者对即将开始的旅途的期待和乐观的感受。存在过程用于表示秦始皇陵的8 000座雕塑的客观事实。关系过程则侧重于描写景点的特色,如博物馆是中国财富屋等。行为过程增加了计划生动性的刻画,如to see...等。言语过程talk的存在同行为过程一样,强化了语类的生动性,还原了面对面沟通的场景。

2.语旨分析:文本通篇使用直陈语气,作者在主体的最后一段使用了疑问语气和读者进行互动。主体的第一部分没有使用情态用语,但从amazing,almost unbelievable以及显性客观表达It is amazing that引入客观事实,可以看出秦始皇陵给作者带来的震撼感受。主体的第二部分,没有情态用语的使用,但该部分句子的主位we,引入作者的父亲作为描写对象,多了一个人与读者互动。主体的第三和第四部分,两次使用高程度情态动词will,一是用于表达该计划能被落实,二是和读者进行互动,表明作者会再次写信与读者联系,带有读者意识。从表评价意义的词汇famous,treasure等,可以看出作者对当地景点的评价持积极态度。

3.语式分析:文本用语简洁,多使用并列、短句,表达口语化,符合旅行计划与信件的要求。文本的主位推进模式为:my time- I- over the October holiday- I- it- I- to me- it- there- no one- we- my dad and I- my dad- I- museum- we- we- we- I- we-I- I- do- hope,主位推进模式呈交叉型辅以发散型。we第一次和最后一次作为主位出现后文章信息流的变化:第一次是承接主体部分第一段景点的计划,最后一次暗示计划的终结。对于叙事性文本来说,这样的主位推进模式能让读者发现前一事件与后一事件间的衔接。另外,文本中表示事件间外部连接的词and,表延续性的also也多次被使用,结合主位推进模式,在没有使用组织语篇的内部连接词的情况下,作者也有意识地对语篇进行了设计。

从语域分析的角度来看,文本属于典型的叙述性文本,符合旅游计划的要求。作为电子邮件,语篇结构清晰,可以分为六个阶段:信头^标题^称呼^内容^结束语^签名。从谋篇意义上看,六者都是必选内容。而单从概念意义上看,导向^事件已经符合叙事性文本旅游计划书的呈现。

三、文本分析结果对比

在概念意义上,两个文本虽然都是信件,但是两封信的语场是不同的,一封是寻求建议,另一封则是介绍旅行计划,这就意味着所涉及的及物性使用是不同的:第一封信在撰写上,更强调心理过程词语的使用,强调作者作为建议人所表示的同理心以及寄信人对其朋友的担忧;在第二封信中,更多的是物质过程词汇的使用,强调的是计划进程中的活动。

在人际意义上,第一篇文本主要是作者与寄信人的交互,第二篇文本是作者与朋友间交互,二者不同的人际关系在语气以及情态上也得以体现。第一篇里,更多的是作者对寄信人的体贴与关怀,使用第二人称拉近关系,使用understand,recommend等词,表示理解的同时以不太强硬的态度提出建议,如should talk... should encourage...等,而第二篇仅仅在结束时询问读者,通篇单方面向读者传输信息。

在谋篇意义上,一封是手写信,一封是电子邮件,在结构潜势上存在些许差异。第一篇实质上表述的是对观点的说明论证,属于说明文,但结构潜势为主题^论证^复述,说明文结构不明显,需补足。而第二篇介绍旅行计划则属于记叙文,即导向^事件。两篇语篇的主述位呈现模式和句间逻辑关系也是不同的,第二篇出现较多的and和also等外在传递信息的手段,第一篇中却并没有体现。

四、对高中英语阅读教学的启示

通过对比和分析两篇文本,高中英语阅读教学,可以通过以下路径进行:

(一) 课前解构文本,有的放矢选择教学重点

课前,教师可以用上述语篇解构的方法进行教学文本解构,选择教授重点,有的放矢地从语场、语旨、语式等方面进行备课和讲授,以促使学生掌握语篇解构能力为授课目标,从宏观向微观的角度设计课堂,培养学生语篇阅读能力。

(二) 课中共同建构,合作探讨阅读文本

以Unit1的建议信为例,课中,教师在讲解时,可以着重对心理过程和人际意义进行讲解。如从读者意识这个维度,和学生剖析文本中的人际关系,提出以下问题:谁去写这封信?谁去读这封信?读这封信的人前后可能会出现的态度、观点和看法是怎样的?设置一系列连续性的思考问题,提升学生的读者意识,让学生理解写作是社会活动。也可以从概念意义的角度讲解:教师引出两篇文章语场的不同,让学生找到关键词进行区分,提升学生推断作者态度的能力。或者从谋篇意义的角度讲解:教师可以和学生共同补足说明文的结构,使该建议信结构更完整,说服力更强。教师也可以补充一些内外部衔接手段的使用等,提高学生的谋篇意识。

(三) 课后反思评价,读写结合巩固教学效果

课后,教师可以布置学生独立撰写课中讲授的文本。利用同伴互评表,让学生从结构潜势、读者意识及语场的维度进行自评和互评,从语篇高度对所撰写习作进行反思和评价。学生通过课后习作、互评会更熟悉所学习内容,得到语言能力和元认知能力的提升[5]。

五、结语

本文首先介绍了语类教学法理论、语类分析框架,随后利用语类理论的分析模式对人教版高中《英语》必修一的两篇文本进行分析对比,旨在呈现如何使用语类分析框架对教学文本进行分析,为后续共同的文本建构和独立建构扫除障碍,发展学生的语言能力。

本文也存在一定的局限性:一是本文仅从理论角度对语篇进行分析,虽得出了教学启示,但并未实际运用到课堂教学中。二是本文仅对两篇语料进行分析,高中英语教材阅读文章众多,涉及不同语类、文化和主题,不同的语类呈现出来的语场语旨语式以及其结构潜势也不同,需进一步进行分析归类,以便找出教材文本的规律。