多源流理论视域下的中国高考科目设置政策变迁研究

2023-04-09徐祥运高海鑫徐博昌

徐祥运 高海鑫 徐博昌

[摘 要]恢复高考以来,我国高考科目设置政策变迁大体上可以概括成三个主要阶段:“文六理七”和会考基础上的“3+2”模式阶段;以“3+理综(文综)”为主流的“3+X”模式阶段;新一轮高考改革中的“3+3”和“3+1+2”模式阶段。这些科目设置政策的变迁,涉及和影响了不同的利益群体。在多源流理论视域下,我国高考科目设置的变革都是问题源流、政策源流和政治源流共同推动的结果。其中,政治源流发挥着更为重要的作用,能够单独地促成政策之窗的开启。基于此,为了教育更加契合立德树人的本质要求,未来高考科目设置政策变革既要聚焦高考科目设置的现实问题、重视政策源流的“软化”作用,又要重视国家重要战略的引领作用。

[关键词]多源流理论;高考科目设置;政策变迁

[中图分类号]G640 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2023)04-0098-08

A study on the policy changes of subject setting in college entrance examination in China from the perspective of multi-source theory

XU Xiang-yun1,GAO Hai-xin2,XU Bo-chang3

(1. School of Marxism,Liaoning Vocational University of Technology,Jinzhou 121007,China;2. School of Public Administration,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025,China;3. College of Education,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Abstract:Since the resumption of the college entrance examination in China,the changes of the subject setting policy of the examination can be summarized into three main stages: the mode of“six subjects for liberal arts,and seven subjects for sciences ”and“3+2”based on the pre-college entrance examination;the mode of“3+X”with“3+1 comprehensive subject of science courses(or 1 comprehensive subject of liberal arts courses)”as the mainstream;and the mode of“3+3”and the mode of“3+1+2”in the new round of college entrance examination reform. These changes in subject setting policies involve and affect different interest groups. From the perspective of multi-source theory,the reform of the subject setting of college entrance examination in China is the result of the problem source,the policy source and the political source. Among them,political source plays a more important role,which can independently facilitate the opening of the policy window. Based on this,in order to better meet the essential requirements of moral education,the future reform of college entrance examination subject setting policy should not only focus on the practical problems of examination subject setting,pay attention to the“softening”role of policy sources,but also pay attention to the leading role of important national strategies.

Key words:multi-source theory;subject setting of college entrance examination;policy change

一、引言

高等學校招生考试(简称高考)制度的改革内容包括招生录取方式的改革、高考内容的改革、高考形式的改革以及高考科目设置改革四个部分[1],其中高考科目设置改革一直是高考改革最为重要的部分。高考科目的设置对中等教育和高等教育都起着“指挥棒”的作用,这种调控功能能够迅速内化为中学师生的内在行动,也对高等教育的发展起着支撑和保障作用。多源流理论自约翰·W·金登(John W Kingdon)提出之后逐渐成为一种主流的政策分析工具和研究方法[2]。多源流理论的核心是将复杂的政策议程设立过程细分为问题、政策、政治三个源流的互相作用。事实上,这三股源流也是影响高考科目设置政策变迁最为重要的因素。政策源流对高考科目设置政策变迁过程起着“软化”作用,问题源流和政治源流以间接或直接的方式开启高考科目设置的政策之窗。因此,多源流理论是解释高考科目设置政策变迁的合适工具。

从历次高考改革的实施可以看出,不同的高考科目设置方式都是利弊共存的,没有哪一种科目设置模式能够同时满足所有群体的利益诉求,也没有哪一种科目设置方案能够适应于任何社会经济发展阶段。但总体来看,高考科目设置改革一直在向着与教育本质目标相契合、与经济社会发展相适应的方向努力。基于此,本文在多源流理论的视域下,试图对高考科目设置政策经历了哪些变迁、每次变迁中不同群体发挥了何种作用以及如何满足不同群体的利益诉求尽力实现政策的最优化等问题进行一些探索。

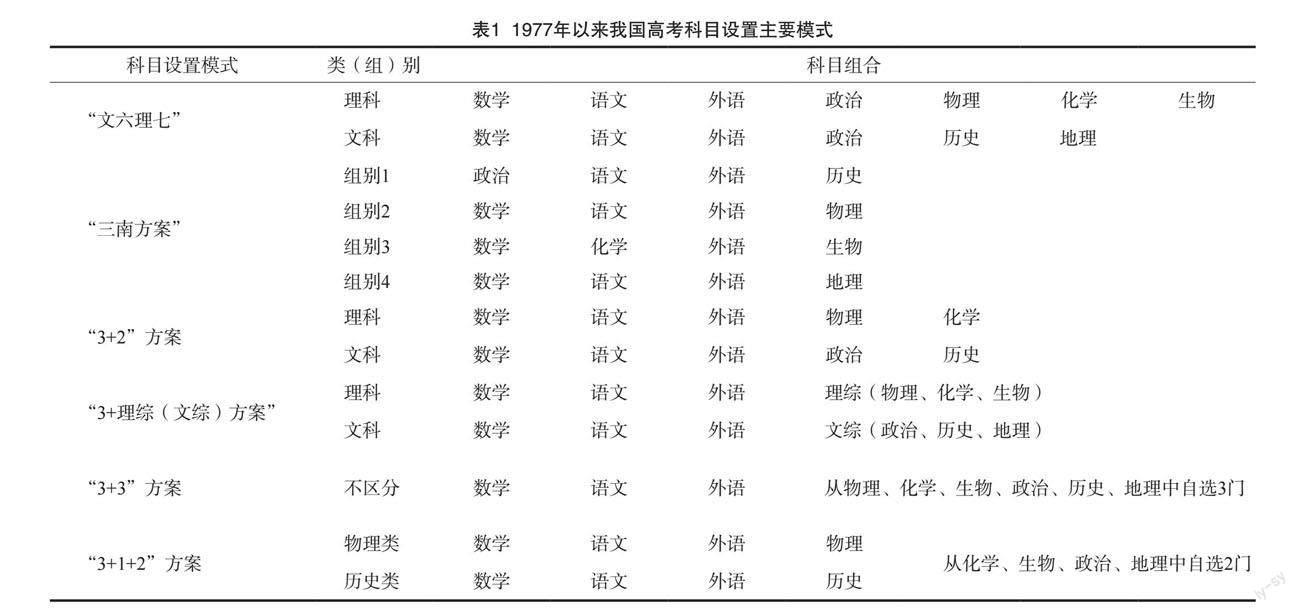

二、高考科目设置的政策变迁历程

自1977年恢复高考以来,按照重要政策颁布的时间节点划分,我国高考科目设置政策变迁大体上可分为三个阶段:高考刚刚恢复后的20世纪八九十年代“文六理七”和会考基础上的“3+2”模式阶段;以1999年《关于进一步深化普通高等学校招生考试制度改革的意见》为开端的“3+X”及其变式阶段;2014年《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(以下简称《实施意见》)引领的新一轮以“3+3”模式为主的改革阶段(见表1)。

(一)1977—1998年:“文六理七”和会考基础上的“3+2”模式

20世纪八九十年代是中国高考科目设置政策发展的关键时期,高考科目设置从起初简单的文科为主转向文理分科,形成和完善了“文六理七”模式,后期通过增加选考科目的选择性,在会考的基础上逐渐形成了“3+2”模式,以适应当时社会需求和教育改革的要求。这些变革也为后续高考科目设置政策的进一步调整和改革奠定了基础。

1.“文六理七”模式的形成与发展:1977—1987年

在恢复高考之前,我国高校一度采用“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的推荐制进行招生[3]。1977年,随着改革开放拉开序幕,为了适应新的社会需求,国家决定废除高考推荐制,恢复全国统一高考。1977年的高考大体上承袭了“文革”前的“二元分科”模式,但在具体的科目设置上有明显的调整。如文理考生均须考察数学,物理和化学合并成1门科目、历史和地理合并成1门科目等。恢复高考后的第二年,根据《关于1978年高等学校招生工作的意见》,高考开始实行全国统一命题。物理、化学、历史、地理分别作为单独考试科目,在统考语文、数学、政治的基础上,外语也被列为统考科目,“文六理六”的科目设置模式基本成型。在两年的“文六理六”模式后,随着1981年生物科目开始作为理科考生的统考科目,“文六理七”的科目设置模式正式确立。

2.会考基础上“3+2”模式的形成与实施:1988—1998年

“文六理七”的分科模式在实行一段时间之后其弊端也逐渐显现。“文六理七”的模式在一定程度上强化了高中教育的应试性,固定的考察科目导致学生偏科严重。并且,在中学和地方政府的压力下,升学率成为评价教师和学校的唯一标准,这种“唯分数论”的导向在一定程度上强化了高考的“指挥棒”效应,使得中学的教育教学严重偏离了教育原本的目标和轨道。因此,教育部决定在原本高考制度基础上增加毕业会考制度,以选拔考试和水平考试相结合的方式来达到高考选拔人才的目的,同时满足学生全面发展的需求。1985年,上海首次试验了会考和高考并行制度,允许学生在数学、语文、外语3门统考科目的基础上,在会考科目中自由选择1门,被视为“3+1”高考科目设置方案。但由于教育资源分配不均衡等客观因素,上海“3+1”科目设置方案并未在全国推广。同时,湖南、云南、海南三省试行的“三南方案”由于试题难度过低、缺乏区分度等,也未得到高校的普遍认同,在试行一年后不再实行。

1992年《关于普通高中毕业会考基础上的高考科目设置意见》出台。此意见的重点在于回归传统的文理分科模式,文理考生在统考数学、语文、外语科目的同时,分别加考政治和历史、物理和化学,这就形成了“3+2”模式。但“3+2”模式忽視生物和地理的设置也引起了广泛的社会讨论和质疑。1996年70余名中科院院士联名致信党中央,呼吁取消高考免考生物的决定[4],说明了继续进行高考科目设置改革的必要性和紧迫性。

(二)1999—2013年:推行“3+X”模式及其变式

1999年广东省根据《关于进一步深化普通高等学校招生考试制度改革的意见》要求,率先试行“3+X”的高考科目设置方案,此后推广至全国。“3+X”科目设置模式是我国高考科目设置多样化的开端。除主流的“3+理综(文综)”模式外,江苏“3+学业水平考试+综合素质评价”模式也颇有特点。

1.“3+理综(文综)”模式

广东试行的“3+X”方案的特点在于将“X”的选择权交由高校,由高校自主决定从物理、化学、生物、政治、历史、地理六个科目中选择数门。但为了在招生中占据优势,大多数高校只选择1门,这就导致“3+X”实质上变成“3+1”。在此驱动下造成了考生普遍的偏科问题,尤其是物理学科试题难度大,得分困难,许多考生因此“弃理从文”,导致几年内广东省报考物理的考生由十万多人迅速降至五六万人[5]。为了解决这一问题,2000年广东省将“X”变为由文理六科组成的大综合,此后,又经历2001年、2007年两次调整,最终于2010年将科目设置调整为“3+理综(文综)”模式。在广东试点后,其他实行“文理不分”的省份也先后采取了文理分科模式,“3+理综(文综)”逐渐成为“3+X”的主流模式。“3+理综(文综)”模式成为最具代表性的“3+X”方案,也是“3+X”方案较为完善的变式。

2.“3+学业水平考试+综合素质评价”模式

江苏省在1999年后进行了多次“3+X”科目设置的尝试和探索,经过2000年和2002年的两次试点,于2003年开始实行“3+2”模式。2008年,江苏开始实行“3+学业水平考试+综合素质评价”,其中“3”为统考科目,考生最终的高考成绩也仅由这3门成绩构成。另外,又设置政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术七门,考生需要从中选择两门作为测试科目,考试成绩以A、B、C、D等级形式出现,并不计入高考成绩,仅作为志愿填报的准入门槛。但区分度不足的问题使得这种模式远离改革初衷,进一步强化了考生趋易避难的功利性选科行为。

总而言之,“3+X”模式可以视为对传统“3+2”模式的改进,丰富了科目设置的多样性,给予高校一定程度的自主权,并且尊重学生的特长和兴趣。但三门统考科目权重较大也影响了“文综”和“理综”所包含科目的正常教学。事实上,“3+X”并未在真正意义上促进学生的全面发展。因此,新一轮的高考科目设置改革迫在眉睫。

(三)2014至今:新一轮高考试点改革

2014年,《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出:“2014年启动考试招生制度改革试点,到2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度。”[6]浙江、上海以及北京、山东、海南、天津分别作为前两批试点于2014年、2016年、2018年启动了高考改革。2019年,在总结前两批新高考试点改革的经验和教训,尤其是新科目设置政策下物理选科困境问题的基础上,又有15个省市自治区于2019年陆续进行了第三批和第四批新高考改革。

1.第一批和第二批新高考试点改革

根据《实施意见》的要求,考生在划定的科目范围内自主选择考试科目。前两批新高考试点省市基本采用了“3+3”的科目设置方案,其中“+3”的选考科目由考生自主选择。但这种将自主权赋予考生的模式导致了科目组合增加的现象,如浙江新高考组合方案高达35种[7]。针对这种情况,浙江和上海均采用等级赋分制的办法来增强不同科目组合之间的可比性。但这种由排名决定分数的计分办法很容易受到考生基数的影响。在选考人数较多的科目组合中,即使考生原始成绩并不突出,但在大基数的作用下,也能对应进入较高的分数等级中。相反,对于选考人数较少的科目组合,则要求考生有一个较高的原始成绩。在“趋易避难”的选科心理和等级赋分制的双重作用下,很多考生在科目选择时刻意避开物理等难度较高的科目,进而出现选科“田忌赛马”的现象。这种基于考生自身利益最大化的选科行为既导致高校生源结构失衡,也不利于高等教育学科建设和长久发展。因此,专家们呼吁进一步完善科目设置方案。

2.第三批和第四批新高考试点改革

第三四批新高考改革在“3+3”模式的基础上探索出了“3+1+2”模式。必考科目的“3”与前两批试点的科目相同,但选考科目的“+1+2”与“+3”有较大差异。“+1”为考生需先从物理和历史中选择1门,“+2”为考生再从其余科目中选择2门作为最后的选考科目。除科目组合方式的变化外,第三四批新高考改革在计分方式上也做出了调整。3门必考科目以及选考科目中的“1”以原始分数计入总分,其余选考的2门继续按照等级赋分制转换后计入总分。在考试次数方面,则继续实行第二批新高考改革的措施,即所有科目均有一次考试机会。这种新的“3+1+2”的科目组合方案在一定程度上缓解了选考过程中的“田忌赛马”现象,对物理学科建设有一定的推动作用。但实际上,无论是第一二批的“3+3”方案,还是第三四批的“3+1+2”方案,实质上都是“3+X”的变式发展。“3+3”方案将此前的文理综合科目拆分,给予考生更多的选择范围,“3+1+2”方案在一定程度上又似乎是对“3+理综(文综)”模式的回归。

总体而言,有学者认为,在《实施意见》指导下的新一轮高考试点改革是数次高考改革中最全面、最系统、最重要、最复杂的改革[8]。这次改革体现了政府对高考从管理到治理的态度转变。新实施方案在使考生获得更大自主权的同时也避免了学生选择过度分散导致的教育资源浪费问题。

三、高考科目设置政策变迁的多源流分析

基于多源流理论的视角,我国高考科目设置的变革都是问题源流、政策源流和政治源流共同推动的结果。其中,政治源流发挥着更为重要的作用,能够单独地促成政策之窗的开启。在高考科目设置的政策之窗开启前,问题源流、政策源流和政治源流三股源流独立运作,它们都有着各自的作用和特点。

(一)问题源流

高考所引发的社会问题是社会矛盾与教育竞争的集中体现[9],这些问题在实践中不断接受全社会的审视与检验。

1.指标变化:高考政策评价指标的变化

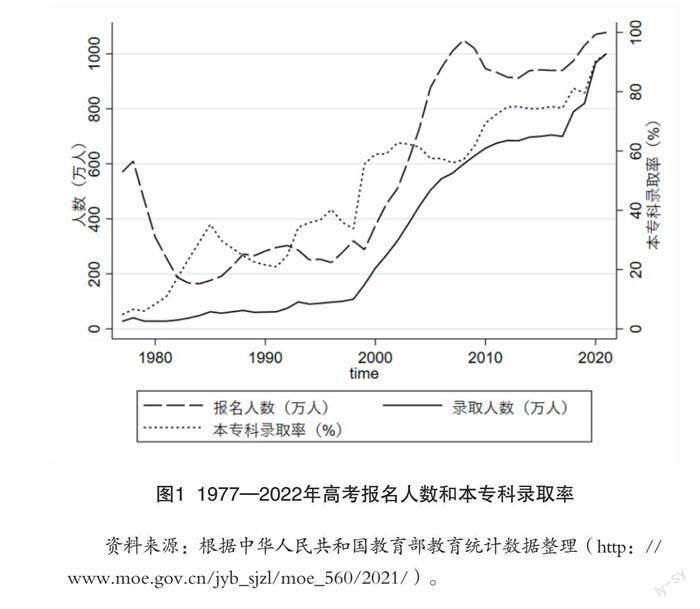

人们以往通常关注高考录取率这一指标,以图达到通过各省市录取率来判断教育发展情况的目的。但随着经济社会的发展,我国高等教育的发展模式由规模扩张转向质量提高,因此高考录取率不再适宜作为衡量政策的重要指标。

由图1可知,我国恢复高考之后高考报名人数和录取率都大幅提高,尤其在1999年后本专科录取率呈直线上升的趋势。教育部为解决经济和就业问题于1999年出台《面向21世纪教育振兴行动计划》,提出到2010年要实现15%适龄青年接受高等教育的目标。因而,录取率成为当时评价高考科目设置政策科学与否的指标。在这一评价指标的驱动下,各省市“3+X”及其变式的高考科目设置改革政策纷纷出台。2012年,高等教育过度扩张导致教育质量下降,教育部叫停了长达13年的高校扩招。之后几年内,本专科录取率基本呈现平稳趋势,提升高考录取率不再是评价高考政策的重要指标,高等教育的培养质量受到广泛重视。2014年在《实施意见》的指导下,新一轮高考改革拉开序幕。2019年教育部印发的《高职扩招专项工作实施方案》中指出要重视优质高职院校发展,培育紧缺专业。此时,教育分流成效和职业教育发展成果成为评价高考政策的新指标,这也必将引起高考科目设置评价指标新的调整和改革。

2.焦点事件:高考录取公平的关注

优质教育资源的稀缺性决定了高考的选拔性和竞争性,这就要求高考在录取时要保证公平,科目设置要消解个性差异、心理差异、性别差异对成绩的影响,或在社会资本等差异客观存在的情况下兼顾不同社会背景的考生。同时要尽力消解不同地区由考试内容差异带来的不公平现象,给每个考生都提供一个相对公平的竞争起点。因此,在不同的社会发展阶段,高考录取公平这一焦点事件也影响了历次科目设置的调整与改革。

回望我国高考科目设置改革的历程可以发现,科目设置在数量上一直在走“精简路线”。从“文六理七”到“3+2”“3+1”,从不分文理的“大综合”到文理分科的“理综(文综)”都体现了教育部门试图减少考试科目的意图。但这种以减负为目的的科目减少会对公平性产生较大影响。例如1999年广东试点的加试英语听力的“3+X”方案曾被提议在全国推广,此举虽然能够提高英语听说能力,增强考生英语综合素质,但城市与乡村、重点中学与非重点中学在师资、视听教学设备等物质资源上存在差异,加试听力这一行为对教育资源匮乏地区的考生并不公平。因此,在后续的高考科目设置的改革过程中,国家并未要求各省份增加英语听力的测试,即使实行英语听力计入总分的部分省市也给予考生多次考试机会,取最高分计入成绩,这在最大程度上保证了高考公平性的实现。而上海、浙江的高考方案将技术、体育、健康、音乐、美术等科目列入高中学业水平考试,并将考试成績作为高考录取依据,这对高考公平性带来更多非议。因此,为照顾到各地区教育资源差异,少有省份的高考政策将这些科目与高考成绩直接挂钩。

(二)政策源流

根据多源流理论,政策议程设立过程中政策内外部参与者的尝试与呼吁以及已有政策的实施经验都对政策过程起着“软化”作用。政策内部参与者主要包括教育部和地方教育部门在内的政府机构,政策外部参与者主要包括学生家长、社会公众、专家学者、高中、大学等。

1.政策内外部参与者的尝试

专家学者、学生、家长、高等院校等政策外部参与者的呼吁是推动高考科目设置政策变迁的重要政策源流,他们对高考科目设置政策发表的建议、提出的需求都对政策变革起到了重要影响。如专家学者们认为高考应当侧重学生综合素质的考量和评价,而不应将高中教育简化为应试工具;学生和家长希望能够根据学生自身兴趣和特长选择考试科目;高校追求的则是在招生录取上拥有更大的自主权,并且希望高中教育能够更好地与高等教育衔接。这些呼吁和建议都在一定程度上影响政策议程的设立。但实际上,政策外部参与者一般只起到政策咨询的作用,他们的建议和提案大多是基于自身立场和角度,在特定的情境中或许可行,但将视角延伸至宏观情境则未必合适。此时,内部参与者的活动就发挥了不可替代的作用。1977年《关于一九七七年高等学校招生工作的意见》出台,统一高考得以恢复,并基本沿用“文革”之前的高考科目设置[10]。1985年《关于教育体制改革的决定》打破了全国统一考试模式,将高考具体的科目设定权交给各地方省市。1993年《中国教育发展与改革纲要》进一步明确了各地方教育部门要充分发挥能动性,在坚持中央指导精神的同时,自主探索不同的高考科目组合模式。2001年国务院印发《关于基础教育改革与发展的决定》,素质教育新目标的确立引发了中学教育方式、培养目标的大变革。高考科目设置方案和考核内容也随着培养目标的调整发生了变革。2014年,随着《实施意见》的颁布,高考进入新一轮的改革,在政策指引下各省市也进行了新的科目设置方案的设计和实施。由此可见,我国历次高考科目设置的变革都是由政府内部参与者主导实施的。

2.政策实施成效基础上的调整

数次高考科目设置政策的变迁都是以既往政策的试点实施成效或教训为参考的,并在此基础上进行下一轮科目设置政策的改革。“政策原汤”不仅需要新元素的流入,还需要对原先存在的旧元素进行重组,形成新经验[11]。在“文六理七”模式实行一段时间后,片面追求升學率带来的学生压力过大以及应试主义导致的知识储备不足、知识体系不完善等问题逐渐显现。1984年《人民教育》“科目设置”专栏,探讨了关于科目设置数量和学生学业负担[12]、科目设置导致偏科[13]、科目分类不精细未能照顾到大学专业特点[14]等问题。“减负”和“纠偏”成为下一次高考科目设置改革的重点。随后,会考基础上的“3+2”模式针对上述问题,科目设置由一元化向多元并置转变,增强了人才培养和选拔的科学性。随着经济社会发展和科学技术的进步,会考基础上的“3+2”模式忽略生物和地理学科,不利于学生综合素质培养的弊端又引起社会各界广泛关注。因此,在“3+X”模式的改革中,生物和地理分别被加入理综和文综。与此同时,赋予高校自主招生权也是意图通过高校自主挑选人才的方式来引导中学素质教育的开展和人才选拔标准价值取向的转变。但“3+X”模式有其内在局限性,科目设置的固定使得学生无法自由选择,文理分科大传统的保留也会导致学生理性思维或人文精神的缺乏。这两方面问题也成为2014年新一轮高考综合试点改革的关注点。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》从国家层面取消了长达数十年之久的文理分科传统[15]。此外,无论是浙江方案的“7选3”、上海方案的“6选3”,还是其他试点省份的方案,均有超过10种科目组合供考生选择,基本能够满足考生自主选考的需求。回顾我国高考科目设置的历次改革,都是在既往政策基础上结合新时代的要求所进行的调整和变革。既往政策的实施成效也成为高考科目设置政策变迁的重要力量。

(三)政治源流

高考科目设置政策的变迁往往由社会政治经济转变所引起[16],科目设置是否改革、何时改革、如何改革都是由政治源流最终决定的。国民情绪的催化和政府理念的变动都是其重要的影响因素。

1.国民情绪的催化

国民情绪对议事日程的设定有着双向的作用。在国民情绪与政府政策目标和价值取向相符的时候,国民情绪就是议事日程设立的催化剂;反之就是议事日程设立的阻碍。高考的任何变化都能引起社会公众的广泛讨论,在科目设置调整的过程中,如何引导国民情绪与政府政策目标一致,以及在二者不一致时如何回应国民情绪,进而适时推动政策变迁,是政府部门需要考虑的重要问题。推荐制的高校招生方式并不符合“文革”后广大普通学生的教育需求,在社会各界的呼吁下,为满足人们对高等教育权利的要求,高考制度得以恢复。但20世纪八九十年代的科目设置模式由于忽略生物、地理学科、学生综合素质较差等原因倍受诟病,此后“3+X”及其变式的改革也正是对这种国民情绪做出的回应。进入21世纪后,人们对接受高等教育的需求愈发强烈,但受限于教育资源总量、分布等问题,社会公众对教育公平的满意度极低[17],全国统一的考试模式、唯分数论的教育方式引起社会质疑和批判。在国民情绪的推动下,政策制定部门积极进行改革以解决相关问题。如外语学科听力测试成绩不计入总分的规定就是对城乡教育差异引起的教育不公平做出回应的措施。即使在改革的过程中部分省市因频繁的变动调整引起社会争议,但总体而言,这些变动都是对国民情绪的积极应对。

2.政府理念的变化

政府关于素质教育和全面发展理念的提出也直接影响高考科目设置的政策变迁。20世纪80年代,日本、美国等西方发达国家开展以促进学生综合素质全面发展为目的的教育改革,我国也于1985年提出素质教育的理念[18]。所谓素质教育,就是要摒弃唯分数论的观念,不再片面地以升学率作为衡量中学教育水平和教育质量的唯一指标,而是要培养学生自主学习能力,使学生拥有独立面对问题、解决问题的能力[19]。当时的教育政策制定者意识到,单一的分数评价体系不仅会造成教育资源的浪费,培养出大批高分低能的应试型学生,而且违背教育发展规律和学生培养的初衷。会考制度正是在这种背景下应运而生的。会考作为一项通过性考试,以考试范围广、科目覆盖面大为特点,重视对学生知识全面性和基础性的考核,发挥完善学生知识体系的作用。在会考制度的保障下,高考科目设置则以精简为主,打破原有“文六理七”的科目设置模式,减少了科目考核数量,既做到学生学科知识的全面发展,也不失高考自身的选拔特性。这无疑是符合素质教育理念的。此外,政府理念变化引起高考科目设置改革也体现在2014年《实施意见》的颁布中。为了适应新时代我国经济社会发展对交叉性、综合性人才的需要,也为了尽快推动我国高等教育与世界接轨,新一轮的高考改革不仅打破了以往文理分科模式,还在很大程度上赋予高校招生自主权,高校可根据各自专业发展和培养目标,指定部分高考科目供考生选择。因此,政府理念会随着社会的发展发生改变,未来高考科目设置的模式也必将随之调整。

(四)政策之窗开启:三流耦合促成高考科目设置政策变迁

问题源流、政策源流和政治源流这些原本相互独立的源流通过关键事件节点汇合到一起使得政策之窗打开,政策之窗的开启也意味着备选方案和政策建议进入政府议事日程,形成最终的政策输出。在西方某些国家,问题源流和政治源流都具备独立开启政策之窗的能力,但在我国特有的政治制度下,政治源流在三股源流中居主导地位,发挥着决定性作用。既往的科目设置政策改革大多是政治源流所推动的[20],也就是说,政府理念的变化、政府改革的决心、国民情绪的催化才是打开政策之窗的关键。即便如此,也不能忽视问题源流在促进高考科目设置政策变迁中所发挥的作用,政策评价指标改变、教育公平、高校培养重心转移等一系列问题也在政策变迁中发挥了独特的作用。尤其是在我国高等教育处于由数量扩张转向质量提高的新阶段,教育评价指标变化也势必引起科目设置政策的下一步变迁。自2014年《实施意见》发布至今,以文理不分科为特点的“物理+”和“历史+”新一轮高考科目设置改革已经持续了多年。如今,在普职分流、大力发展职业教育的背景下,新的高考改革也在酝酿之中。因此,在多源流理论视域下,如何充分发挥政策源流的“软化”作用,如何把握关键时间节点,重视问题源流、政治源流的推动和引领功能,促成新的高考科目设置政策依旧尤为重要。

四、总结与展望

综上所述,若要进一步提高高考科目设置政策的科学性、合理性,应在政策之窗开启前最大化发挥问题源流、政策源流、政治源流三股源流的作用,尽快促成三流耦合形成政策之窗开启。第一,关注问题源流,直面高考科目设置政策的现实问题。政策不是隔绝的、冰冷的,政策的生命力和真实性源于外界的输入。政策制定者要对高考科目设置政策所面临的现实问题予以足够的关心和回应。首先,聚焦政策评价指标变化带来的问题。评价指标的变化自然会带来一系列新的问题,政策制定者要有与时俱进的问题意识,摒弃传统的本专科录取率等教育评价指标,抛弃以录取率来衡量政策执行效果的既定思维。实践已经证明,本科扩招会导致高等教育质量降低和专业技能人才的缺乏,如果只重视录取率而不在意录取结构和高水平高技能人才的占比问题,就会导致高考政策的失败。政策制定者理应对这些问题给予更多的关注和思考。其次,保证高考录取公平原则不动摇。公平与效率的矛盾无论是在高考科目设置领域还是其他领域都是难以解决的[21],对于社会公众的争议和诉求,政策制定者应当基于专业严谨的调查分析做出科学的研究和判断。在符合我国目前的正义观框架下,立足教育发展的客观基础,盡量调和不同群体的利益诉求。第二,丰富政策源流,重视科目设置政策发展的“软化”过程。通过丰富政策源流,增加科目设置政策备选方案,强化政策参与者对政策过程的“软化”作用,促进政策的创新和优化。此外,政策源流的丰富也意味着解决方案的多样化。人大代表、政协委员、政府官员、新闻媒体、专家学者等发表的政策主张,提出的解决方案,促进了高考科目设置改革进入政策议程。第三,回归政治源流,关注国家重要战略的引领作用。首先,坚持教育为民的政治导向,重视国民情绪。高考改革要始终把人民利益放在首位,以人民公共利益的维护作为政策制定的价值基础,将国民情绪作为判定政策制定和实施质量的重要评估标准。其次,平衡利益相关方诉求,追求利益的最大公约数。在高考科目设置政策的制定和完善过程中,要确保利益相关者的合法权益,对其利益诉求与意见表达做政策性吸纳,以达成利益的最大公约数。再次,在科目设置政策变迁的制度层面追求公共利益,将立德树人的教育理念和国家重要发展战略融入新政策。

毋庸置疑,高考作为一项涉及千家万户的社会性考试,其任何方面的改革都会引起各方主体的热议。对政策制定部门而言,如何在坚守教育本质目标不动摇、高考选拔性考试性质不变的前提下,平复各种群体情绪,找到各方利益的平衡点,进而尽可能地制定出最优化政策是最大考验,也是最为重要的任务。政策是处于不断变化之中的,任何政策都需要在实践中逐渐完善,同样,高考科目设置政策既需要在高考改革实践的基础上不断完善,也离不开科学的理论指导以及各方主体的协调合作。

[参考文献]

教育部关于进一步深化普通高等学校招生考试制度改革的意见(教学[1999]03号)[EB/OL].[2023-06-07].http://www.reformdata.org/1999/0213/6631.shtml.

宗钰,邹放鸣.新高考改革政策解读:基于多源流理论的视角[J].现代教育管理,2019(10):66-70.

谢青,汤德用.中国考试制度史[M].合肥:黄山书社,1995:804.

71位中国科学院院士联名呼吁务必十分重视生命科学恢复理科高考生物[J].生物学教学,1996(10):49-50.

黄晓慧.标准分,还能挺多久[N].人民日报,2013-12-04(12).

国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见(国发〔2014〕35号)[EB/OL].[2023-06-07]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content_9065.htm.

刘宝剑.关于高中生选择高考科目的调查与思考:以浙江省2014级学生为例[J].教育研究,2015(10):142-148.

戴亮,杨婉,郭东波.统一高考招生改革对高校招生录取工作的影响及对策研究[J].江苏高教,2017(2):80-83.

刘海峰.理性认识高考制度 稳步推进高考改革[J].中国高等教育,2013(7):14-16.

珍贵档案!1977,高考恢复全过程[Z/OL].[2023-06-07]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2176598.

文敏,杨红荃.独立学院转设政策变迁的多源流理论阐释[J].职教论坛,2022(12):113-121.

南朝政.关于高考分类及科目设置的一点看法[J].人民教育,1984(4):32.

梁鸿.现在的高考科目设置必须改进[J].人民教育,1984(1):26-27.

常湛.试谈高考分类及科目设置的改革[J].人民教育,1984(1):24-25.

任子朝,赵轩,陈昂.深化高考内容改革 助推素质教育发展:新高考改革中的关键问题与解决措施[J].中国高教研究,2019(1):38-42.

刘海峰,李立峰.高考改革与政治经济的关系[J].教育发展研究,2002(6):34-38.

王华菊,乌仁塔娜.中国教育与社会分层研究的回望与前瞻(1990-2015):基于科学知识图谱的分析[J].内蒙古社会科学(汉文版),2016(5):171-177.

文雯,吴玥.以“西方”作为方法:建设有中国特色高等教育话语体系的知识论维度和方法论立场[J].清华大学教育研究,2023(4):1-10.

徐祥运,马胜男,王羽.我国高考招生制度存在的问题及其解决途径[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2019(2):103-110.

徐东波.新高考改革政策议程设置分析:基于多源流理论视角[J].教育与经济,2021(1):89-96.

刘海峰.高考改革:公平为首还是效率优先[J].高等教育研究,2011(5):1-6.

[责任编辑 张桂霞]