阅读教学中的思维训练策略

2023-04-07陈德兵

陈德兵

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)的颁布实施,思维能力培养被提高到了应有的高度,我们一线教师也对思维训练给予了应有的重视。不过,每个学段训练学生哪些思维能力,利用哪些课文来训练学生的思维能力,怎样结合课文训练学生的思维能力,课标并没有给出明确的规定或建议,这些“空白”区域,需要我们一线教师去研究和探索。笔者一直在关注语文阅读教学中学生思维能力的培养,现以统编本小学语文教科书的教学为例,谈谈自己运用过的一些思维训练策略,供大家参考。

一、浓缩

所谓“浓缩”,就是将文本内容进行高度概括,用凝练的词语或短语将其表达出来。这个(些)凝练的词语或者短语,有两个来源:一个来源于文中,需要学生在文本中寻找、比较和选择;一个来源于文外,需要学生对文本内容进行整合、提炼和概括。这样的“浓缩”策略,能较好地训练学生的逻辑思维能力、顿悟能力。比如,学习《雷雨》这一课,我们将课文分为了“雷雨前”“雷雨中”“雷雨后”三部分,也知道了雷雨每个阶段景物的特点,教学到此,学生并没有多少思维的参与,因为需要提取的信息都在文中写得清清楚楚。于是,我适时加入了“浓缩”策略:请你用一个字形容你在雷雨不同阶段的感受。学生再次走进文本,结合自己的生活经验,经过讨论和交流,决定用这三个字来分别表达自己的感受——闷、快、爽,并一一给出解释和理由。“闷”就是很压抑、很不舒服、透不过气来的感觉;“快”就是雷雨来得快,去得也快;“爽”就是特别清新、舒服、畅快的感觉。

“浓缩”不仅适合低年级,高年级运用得甚至更多。比如学习《将相和》,老师们一般满足于让学生给三个故事分别拟小标题,我在此基础上更进一步,请学生分别用一个字概括蔺相如的行为。起初,学生感到为难,我便让他们从简单的故事入手,先易后难。学生很快就对“负荆请罪”和“渑池之会”这两个故事达成共识,分别用“让”和“逼”概括,我表示赞同。但“完璧归赵”这个故事中,蔺相如用了哪一招呢?学生各抒己见,最后终于达成一致,用“骗”,蔺相如骗秦王,是一骗再骗,而且骗得理直气壮,骗得秦王无话可说。至于蔺相如为什么敢这么做,可以作为接下来讨论的话题。

二、舒展

所谓“舒展”,就是将文章浓缩的部分,通过想象和联想加以展开、还原,让文章的细节更加丰富、画面更加动人。“舒展”策略多用于古诗词、现代诗歌学习,有利于培养学生的形象思维能力。比如,學习《童年的水墨画》,三节小诗既跳跃又含蓄,那欢快的画面、喜悦的心情,可以通过“舒展”的办法获得。在教学中,我设计了一个“诗改文”的环节,即通过将原诗每小节最后两行改写成散文的形式,引导学生充分展开想象,把诗歌的画面和童年的欢乐还原出来,收到了很好的效果。

学习王昌龄的《出塞》,“秦时明月汉时关,万里长征人未还”这两句诗内涵无比丰富,同时语言无比凝练,怎样引导学生将这两句诗理解到位呢?“舒展”是不二选择。首先,引导学生这样展开想象:诗人王昌龄在一个月明之夜,登上边塞的一座城楼,会看到什么、听到什么?毫无疑问,诗人会看到一轮皎洁的明月之下,高高的城楼之上,边塞将士身穿铠甲,手握长矛,像雕像一般静静地站立着,双眼炯炯有神,注视着前方,月光洒在他们身上,铠甲和矛尖反射出银光……此情此景,不仅发生在今天,也一定发生在昨天、前天,不仅发生在如今的唐朝,也一定发生在遥远的汉朝、秦朝……月,还是那一轮月,关,还是那一座关,只是驻守边关的将士换了一茬又一茬。接着,我们把注意力放在守关将士身上,如此漫漫长夜,如此孤单寂寥,将士们坚毅果敢的外表之下,那一颗柔软的内心,又在琢磨着什么、思量着什么?毫无疑问,他们一定在思念家乡的亲人,年迈的父母,身体可还康健?辛劳的妻子,生活可还顺心?可爱的孩子,是否又已长高?……这样的思念,何止发生在今晚!再接着,我们还可以进一步“舒展”,就在守关将士思念家乡思念亲人的时候,远在万里之外的亲人呢?毫无疑问,亲人一定也无时无刻不在牵挂着出征在外的将士们,一定无时无刻不在期盼他们早日回家团聚!这样的牵挂,这样的盼望,绝对不止发生在今晚!但是,无论家人怎样盼望,等来的却是一次又一次的失望,等来的是一个个人间悲剧,因为“万里长征人未还”。这样的人间悲剧不仅发生在当下,也发生在遥远的汉朝、秦朝……经过这样一轮一轮“舒展”,学生便摸到了诗人的脉搏,随着诗人的思绪一起心跳。

三、唤醒

所谓“唤醒”,就是利用文本内容,充分激活学生的生活经验和知识积累,让学生把自己的生活经验、知识积累与文本无缝对接起来,以便更好地理解文本。比如,学习南宋词人辛弃疾的《清平乐·村居》这首词,为了正确理解这首词,就不能陷进“机械反映论”的泥淖,我坚持运用“唤醒”策略,达到了预期的效果。“茅檐低小,溪上青青草”,词人走进这个村落,看到了哪些景物?学生的认识一般都局限在“茅屋”“小溪”“青草”这三个景物上面,除了这些景物,词人还有可能看到什么?除了小草,还有大树;除了青草,还有红花;除了植物,还有蜜蜂蝴蝶、鸡鸭猫狗;除了看到的美景,还有听到的美妙声音……当学生的生活经验被唤醒后,学生的思维就挣脱了字词的束缚,“看”到了美丽的画卷。“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”,词人看到了村里的老人们聚在一起,干什么呢?学生说:老人们有的在喝茶聊天,有的在打牌玩耍,有的在哼戏娱乐……这就是一幅老有所养、老有所乐的动人画面。“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬”这四句,当然不能按照词句表面去理解,而是村里所有青壮年、小孩子劳动、活动的场面。各家各户的大孩子,随父母到地里干活,半大的孩子们力气还不够,便在家里做力所能及的家务,而那些啥也不会干的小屁孩儿呢,在村里自由自在地找乐子,何止是剥莲蓬呀,追蝴蝶、捕蜻蜓、捉知了、玩泥巴……乐子多着呢!

四、正比

所谓“正比”,就是拿事物或者事情相同的几个方面、因素进行比较,从而发现事物或事情的特别之处、不尽合理之处,然后加以改进。“正比”还可以发现事物之间的内在联系,并利用这些联系创造新的意义。如学习古诗《暮江吟》时,我突然想到前不久学过的一首现代诗《秋晚的江上》:把这两首诗放在一起学,岂不妙哉?学生熟读《暮江吟》并初步理解诗意后,我把第一单元学过的《秋晚的江上》同时呈现在屏幕上,问学生:“暮江吟,意思是不是就是秋晚的江上?”学生纷纷点头。“那么,这两首诗有哪些相同或相似之处?”学生很快找出相同点:1.时间相同;2.地点相同;3.部分景物相同;4.修辞手法相同;5.情感相同。“那么,这两首诗又有哪些不同呢?”这当然难不倒学生:1.时刻不一样;2.一些景物不一样;3.景物状态不一样;4.有的修辞手法不一样;5.诗歌的格式不一样;6诗歌的意境不一样。两首诗歌,各有各的美,各有各的韵味。最后,我请学生尝试把现代诗改成古诗,把古诗改成现代诗,真好玩!当然,玩的过程中,少不了思维的参与。

五、反比

所谓“反比”,就是拿事物或事情相对立的两个方面进行比较,从而发现事物或事情的真实状况或本质特征。如在教学《将相和》这篇经典课文时,我发现最新版教科书对“负荆请罪”这个故事做了修改,那么,这个修改好不好呢?哪个版本更能体现出蔺相如的人物形象呢?于是,我运用“反比”的策略,引导学生自己去比较、发现,最后自己做出结论。两个版本最大的差异在蔺相如对门客说的一番话里:

秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。

秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。

起初,学生对两个版本见解不一,很难达成一致。大多数学生认为后一个版本更好,因为第一个版本有“害怕廉颇”之意,有“捧着廉颇”之嫌,后一个版本把两个人合在一起说,更能体现出两个人的团结。我拿出第三个版本问学生:改成这样说如何?

秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为文有蔺相如,武有

廉颇。

学生纷纷摇头,说廉颇听到这话肯定会很生气,哪里还会来负荆请罪呢!我顺势说:那哪个版本的说法最能打动廉颇呢?学生瞬间明白,第一个版本的表达最能打动廉颇,因为这种说法里表达了蔺相如对廉颇的肯定和尊敬。在蔺相如看来,廉颇老将军才是劳苦功高的,自己从内心深处是钦佩他的,所以将廉颇的名字放在自己的前面。而廉颇也被蔺相如的这种胸襟和气度所深深震撼,认识到了自己的褊狭和意气用事,幡然悔悟,于是登门请罪。这是何等的磊落和担当!如果没有新旧版本教材的比较,

学生是很难产生这样深刻的理

解的。

六、故谬

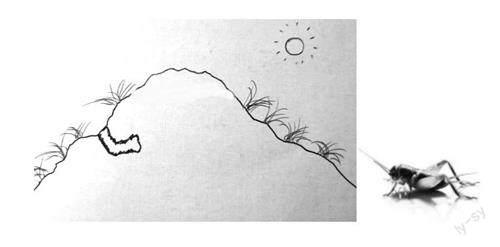

所谓“故谬”,就是故意制造谬误,让学生在文本和谬误之间进行对比,引发学生思考,指出谬误所在,并给出充足的理由,从而达到对文本的深入理解。谬误的制造要巧妙、隐蔽,不要让学生轻而易举就发现、破解。如我在执教《蟋蟀的住宅》时,根据蟋蟀住宅的特点,“精心”绘制了一幅剖面图(旁边附上了一张蟋蟀的照片),请学生作出评价。

学生经过仔细阅读、反复斟酌,一一发现了我绘制的剖面图存在的严重问题,并给出了让人信服的理由:1.洞口不安全,没有草丛遮挡;2.洞内不光滑,洞壁太粗糙;3.洞穴的方向不正确,这样遇到下雨必被淹,洞穴一定是向上倾斜的;4.洞的长度不够,洞长應达到蟋蟀身体长度的10倍左右,这个洞太浅,也不安全;5.选址有问题,蟋蟀的住宅是向阳的,图片里正好相反,背着太阳。于是,蟋蟀住宅的玄机被一一道破,蟋蟀的聪明、能干也被发现、感受,学生对这个小虫子的钦佩之情油然而生。

七、留白

所谓“留白”,就是在使用教材或教学资源设计教学活动时,特地留出一些空白之处,让学生开动脑筋去填补。学生若要将留白恰当地填补出来,必须对文本相当熟悉,且能将前后内容勾连起来,才能很好地完成任务。如教学老课文《草船借箭》时,我另辟蹊径,引入了原著第四十六回回目“用奇谋孔明借箭,献密计黄盖受刑”。不过,使用时,我将“奇”字隐去,让学生根据课文内容将这个空补起来。一个小小的“奇”字,将学生的思维全方位激活了。学生从“计谋”开始,一步步想到“阴”谋、 “智”谋、“密”谋、“巧”谋、“妙”谋,直到想出 “奇”谋。在寻觅“奇”的过程中,既要考虑这个词的词性、感情色彩,还要考虑这个字与“谋”合在一起的关系,以及回目的对仗特点,当然更要考虑整个故事中诸葛亮智慧的卓越之处、计谋的不同寻常之处。当学生填出了这个字,并能合理解释这个字的时候,我们就会发现这个留白实在留得太值得了!

学习《宿新市徐公店》这首古诗,我也用到了“留白”这一策略。在引导学生理解古诗时,我对原诗做了变形处理。第一步,将这首诗变成了六言诗:“篱落疏一径深,树新绿未成阴。童急走追黄蝶,入菜花无处寻。”第二步,将这首诗变成了五言诗:“篱疏一径深,树绿未成阴。童走追黄蝶,入花无处寻。”第三步,在学生都以为我会将这首诗变为四言诗的时候,我却将此诗变成了一首八言诗:“篱落疏疏一径深深,树头新绿还未成阴。儿童急走 追黄蝶,飞入菜花无处可寻。”不过,我特意在第三句中留出一个空来,让学生根据自己的理解去补充。学生便带着自己的理解,兴致盎然地参与到补白活动中来,既锻炼了思维,又增进了对诗句的理解。

八、重组

所谓“重组”,就是引导学生对文本进行重新排列,使其更加优化,并从中发现表达的秘妙。以老舍先生的散文《母鸡》为例,我在教学中引导学生进行了这样的文本重组活动。第一次,我请学生将课文读成11个自然段。全文原本一共有10个自然段,现在读成11个自然段,这就意味着要把其中一个自然段分为两个自然段。那么,这个自然段从哪里分最合适呢?这个活动很有意思,学生一下子就被带进了思维的旋涡。经过反复试探和商量,找到了合理答案:将课文第1自然段中的第一句划分出来,单独成段。理由呢?因为这里的第一句是一个中心句,但它“管”的不只是原文的第1自然段,而是原文的第1、2、3自然段,所以应该独立出来,不应该将它“矮化”为第1自然段的中心句。第二次,我请学生将课文再读成10个自然段。这次可不是把划分出来的第1自然段还原回去,而是找到另外两个自然段,将它们合并成为一个新的自然段。那么,应该把哪两个自然段合并在一起呢?学生

继续思考、继续探索。最后,找到正确方案:将第8自然段接到第5自然段后面。因为这两个自然段讲的都是母鸡怎么保护自己的鸡雏宝贝,区别在第5自然段讲的是白天,第8自然段讲的是

晚上。

九、齐整

所谓“齐整”,就是按照一定的标准或要求,将文本相应部分的语言文字或提炼出来的小标题、主要内容等做整齐化处理,使之看起来更准确、更整齐、更有震撼力。比如,学习《黄山奇石》时,我们将文中提到的奇石的名字全部板书在黑板上,不难发现,这些石头的名字不够整齐,有三个字的,有四个字的,还有五个字的,其中以四个字的名字居多,如“猴子观海”“仙女弹琴”等。既然如此,我们是不是可以将所有奇石的名字都改成四字词语呢?事实证明,这个想法是可以变为现实的。我们将所有四字名字拿出来,加以分析,就发现了其中命名的奥秘:前面两个字是一个名词,往往表示一个人或者一种动物,第三个字是一个动词,第四个字又是一个名词,后面两个字合起来表示“干什么”。按照这种思路,我们可以将“仙桃石”改名为“麻姑献寿”,显得更有文化味;可以将“金鸡叫天都”改名为“金鸡报晓”或者“金鸡啼晓”。结合练习题里的几张图片,我们也可以按照这种思路去给奇石命名,再展开描述。

十、替换

所谓“替换”,就是用同类的事物或者词汇换掉课文中的某些事物或词汇,引导学生发现替换后的表达效果,然后悟出新的含义。在实际教学活动中,学生会发现,原文的部分内容有的可以替换,有的不可以替换;有的经过替换,效果会打折扣,有的经过替换,效果更好;还有的经过替换,能产生意想不到的神奇效果。以《大自然的声音》一文来说,原文中有这样一句话:“走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。”我请学生将句中的“蝈蝈”替换为另一种动物,学生发现,用“青蛙”替换“蝈蝈”更好,第一,青蛙就是生活在水塘里、池塘边的,在水塘边散步听到它们的声音再正常不过;第二,这里的三个句子是并列关系,但蝈蝈只是昆虫的一种,是包含在里面的,而青蛙则符合并列关系。巧的是,教材后来修订时,真的把“蝈蝈”换成了“青蛙”。

更有意思的是,学习《秋天的雨》时,我请学生将题目和文中的“雨”换成秋天的另一样事物,学生的答案可谓五花八门,有的说“秋天的阳光”,有的说“秋天的云”,有的说“秋天的风”……还把替换的词带入课文,有声有色地朗读起来,证明他们的替换多么合适。最后,我引导学生进一步去发现,“秋天的( ),有一盒五彩缤纷的颜料”,不管是雨,还是风,都在告诉我们:秋天里层林尽染,景色非常美丽;“秋天的( ),藏着非常好闻的气味”,不管是雨,还是风,都在告诉我们:秋天里瓜果丰收,气味格外香甜;“秋天的( ),吹起了金色的小喇叭”,不管是雨,还是风,都在告诉我们:秋天里气温降低,大家都在忙碌。学生此时终于明白了,秋天的雨也好,风也罢,不过就是一个引子呀!全文想说的,就是一个意思:秋天真是太美了!这样的替换,带来的是意想不到的收获。在之后的写作中,学生会不会受到这篇课文的启发,借用一个“引子”去表达某种情感呢?

十一、推敲

所谓“推敲”,就是凭借语感和语识,对课文的语言文字进行仔细揣摩、品味,感受其精妙或不妥:语言文字运用精妙的,进一步揭示其为何精妙;语言文字运用不妥帖的,则进一步思考,怎样调整才能达到准确、妥帖的境界。比如,《爬山虎的脚》一文中,在总结爬山虎爬墙的动作时,这样写道:“爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。”这个“一脚一脚”就用得特别精妙,那它妙在何处呢?值得我们好好推敲一番。一般而言,我们描述人或动物往上爬的动作,都是说“一步一步地往上爬”,这里的“一脚一脚地往上爬”,是否也可以换成“一步一步地往上爬”呢?这就涉及往上爬的主体了,不同的主体,动作特点是不一样的。人或动物往上爬,是几只脚交替往前迈,迈一步,就往上爬一步,脚就不在原来的地方了。爬山虎往上爬,是长一只脚,才往上爬一步,脚就永远留在原地了,要想再往上爬,那就得再长出新的脚。哦,原来“一脚一脚”用得如此

精准!

再拿《四季之美》来说,这是一篇翻译过来的文章,文字基本做到了清通、晓畅。但是,仍旧有两个地方处理得不是很到位,教学时,我认为可以拿出来请学生推敲,发现问题,再解决问题,并在此过程中培养学生的语感、锻炼学生的思维。第一处,“明亮的月夜固然美,漆黑漆黑的暗夜,也有无数的萤火虫翩翩飞舞”。这一句里的“固然”和后面的“也”明显搭配不恰当,“固然”后面往往接一个表示转折的句子,所以可以这样修改:“明亮的月夜固然美,但是,漆黑漆黑的暗夜,无数的萤火虫翩翩飞舞,也特别美。”第二处,“落雪的早晨当然美,就是在遍地铺满白霜的早晨,或是在无雪无霜的凛冽的清晨,也要生起熊熊的炭火”。与前面问题一样,“当然”与“也”搭配不合理,“当然”后面也应该接转折句,不妨引导学生去琢磨琢磨怎么改更妥帖。我的建议是改成这样:“落雪的早晨当然美,不过,在遍地铺满白霜的早晨,或是在无雪无霜凛冽的清晨,生起熊熊的炭火,也别有一番风味。”

十二、假设

所谓“假设”,就是根据课文中提供的情景,假想提出另一种情况,如果假想的情况不成立或者效果不及课文情景,则说明课文中的情景是特别难得的;如果假想的情况成立或者比原文情景要好,则说明课文的表达是值得商榷的。如教学《西门豹治邺》这篇课文时,为了让学生感受到西门豹的智慧,我们也可以运用假设策略。“同学们,当西门豹通过调查了解,弄清了事情的来龙去脉之后,立即动手,将参与干这件坏事的巫婆、官绅头子和所有官绅都抓捕起来,然后公开宣判,这样是不是更加大快人心呢?”——这是我提出的假设。学生的思维一下子被打开了,他们给出了许多反对的理由:第一,这样抓捕坏人,一定会和坏人发生激烈的冲突甚至拼斗,一定会带来人员伤亡;第二,坏人的势力很大,当地的官员几乎都参与进来了,他们会拧成一股绳,甚至煽动不明真相的老百姓跟他们一起反对西门豹,很难把他们一网打尽;第三,就算把他们都抓起来了,有些官员不一定会认错,还会继续在背后作祟;第四,老百姓不能得到彻底的教育,有些人还会对河伯娶媳妇这样的迷信活动深信不疑,西门豹一走,说不定馬上就会死灰复燃;第五,外出逃难的家庭同样不敢回来;第六,衙门里缺少得力的官员帮忙做事;……相比之下,西门豹借“送新娘”麻痹所有坏人,然后将计就计,不费吹灰之力就除掉了首恶,而且让参与其间的官绅坦白真相,深刻地教育了所有老百姓,铲除了迷信的土壤,最后宽宏大量,赦免了这些主动认错的人,之后他们做事一定会尽心尽责,外逃的家庭会非常放心地回来……这个假设策略的运用,真是事半功倍!

十三、抽绎

所谓“抽绎”,就是将事情的本质从事情的表象中抽取出来,让学生对事情的真相看得更加清楚,有利于学生更准确地把握作者的表达目的和写作思路,让学习变得更加富有趣味、收获更加丰富。比如教学《蜘蛛开店》时,很多教师把时间花费在梳理故事经过上,花费在指导学生讲述故事上,而学生的思维几乎没有参与到学习中来。我在教学时,带领学生简单梳理故事经过后,抛出一个很有挑战的问题:“蜘蛛开的哪一个店赚了钱?”刚开始不少学生认为前面两个店赚了钱,只有第三个店没赚到钱。后来经过引导,全班学生终于明白:蜘蛛的三个店都没有赚到钱。大家想想,如果第一、第二个店赚了钱,蜘蛛怎么会不接着开了呢?接下来就是更核心的问题了:“蜘蛛的店为什么没赚到钱?”是呀,蜘蛛那么勤劳,一点儿也不偷懒,而且生意也很好,也不是没顾客,怎么就没赚到钱呢?学生慢慢就悟出来了,蜘蛛之所以没有赚到钱,是因为两个原因:一是来的顾客很特殊,二是蜘蛛定价的方式有问题。当然,根本原因是后者,如果定价没有问题的话,无论来什么样的顾客都不怕亏本的。最后来一次灵魂拷问:“如果蜘蛛开店,顾客都不特殊,或者定价没问题,你觉得这个故事还好玩吗?”当然不好玩了,作者就是为了好玩,才故意这样写的。那么,请你编一个蜘蛛开店的故事,你会怎么编呢?教学至此,学生复述故事哪里还有难度可言?不仅讲故事不难,编起故事来也头头是道呢!原因何在?因为我们运用“抽绎”的策略,抓住了故事的核心内容,摸到了作者的写作法宝,更重要的是,学生在学习中学会了开动脑筋。

十四、深究

所谓“深究”,就是在看似正常的表面下,继续深入探究背后的原因,从而发现更有价值的东西。有些课文在表面上把事情说得很清楚了,一般读者也都欣然接受了,但是,如果继续深入思考,就会发现事情远非大家想象的那样简单,而是别有洞天。所以,我们在引导学生理解课文时,不能满足于文字表面,不能满足于既成事实,而应该在关键处引导学生“深挖”下去,直到挖出令人惊喜的“寶贝”出来。比如教学《田忌赛马》时,多数教师都满足于引导学生弄清比赛的过程和结果,从而快速得出“孙膑智慧过人”这一结论,而忽略了孙膑之所以能帮助田忌获胜的根本原因,学生的思维基本上没有打开,这不能不说是一个巨大的遗憾。因此,我在梳理清楚比赛过程和结果后,问了学生一个关键问题:“孙膑要确保田忌在第二场比赛中获胜,必须具备哪两个先决条件?”学生根据比赛情况回答:“第一,田忌的上等马一定要比齐威王的中等马快,田忌的中等马一定要比齐威王的下等马快;第二,田忌调换马的出场顺序后,齐威王不能调换马的出场顺序。”“现在问题来了,1.孙膑凭什么断定田忌的上等马一定比齐威王的中等马快,田忌的中等马一定比齐威王的下等马快?这两对马在一起比过吗?2.孙膑凭什么断定齐威王一定不会调换马的出场顺序?”这两个问题应该没有多少人认真琢磨过,现在,学生必须根据比赛结果给出合理解释,因为田忌真的赢了,孙膑断定的这两个条件都具备了。学生不管怎样,开始了“深究”之旅。最后形成结论:第一,孙膑有独特的观察方法,即便两匹马没有同场赛跑过,但孙膑却使用了类似我们今天的秒表这样的工具,准确判断出这两匹马的速度;第二,孙膑非常懂人性,对齐威王的性格特点了如指掌,知道齐威王看见自己的马比田忌的马跑得更快时,完全沉浸在胜利的喜悦里,根本没有想到对方已经“掉了包”——换了马的出场顺序,而当他发现自己的中等马输了时,再醒悟过来已经来不及了。经过这样一番深究,学生便对孙膑的认识更加深刻了,思维也得到了一次前所未有的历练。

十五、冲突

所谓“冲突”,就是利用文本中的一些信息,引导从正、反两个方面去思考,引发学生的认知冲突,寻找最为合理的解释或者最佳解决方案,让学生在辩证思维中提高认知水平。我们阅读文学作品,最忌讳的就是单向度思考问题,这样得出的结论往往比较片面。在认知冲突中,若能全方位思考和看待问题,得出的结论往往比较可信,拟定的解决方案也往往比较可行。如学习《桥》这一篇小小说,学生会被老汉的高贵品质所震撼,被曲折的故事情节所吸引,但是有一个角色的安排却只被单向度解读,没有考虑这个角色安排的负面作用,值得大家深思。文中老汉对于某些自私自利的党员给予了无情的回击:“可以退党,到我这儿报名!”其他党员都不敢违抗老汉的命令了,但偏偏有一个青年党员不听,仍旧混在群众中间,企图趁早过桥,老汉毫不留情地将他揪了出来,还吼了他一顿。读完全文,我们才知道这个小伙子竟然是老汉的儿子。小伙子这个角色的安排,进一步表现了老汉不徇私情、讲究原则的崇高品质,这一点无疑是成功的。但同时,我们不禁要问:“为什么所有党员都能做到遵守命令而独独这个小伙子做不到呢?是因为他知道自己身份特殊他父亲不敢拿他怎样吗?还是他觉得自己就应该先过去?”不管怎样,这个小伙子作为一名党员,是不合格的!俗话说“老子英雄儿好汉”,这么优秀的一位党支书怎么就生了这么个不成器的儿子呢?还让他加入了党组织呢?老汉平时是怎么教育自己的儿子、要求自己的儿子、影响自己的儿子的?于是,这就产生了一个巨大的认知冲突:小伙子的出现,究竟是给老汉增了光还是给老汉抹了黑?为了解决这个问题,平息这场认知冲突,我引导学生这样思考:会不会是小伙子被老汉误会了呢?小伙子在群众队伍中是不是迫不得已呢?按照这个思路,学生又做了一次情节反转,给原文增加了一个新的结尾,这样就很好地化解了冲突。

十六、反弹

所谓“反弹”,就是在文本中找出一些逻辑不够严密或者不合事理的地方,抓住这些“漏洞”,故意和作者“唱唱反调”,以便将学生的思维引向深入,或展开思辨,达到培养学生思维能力的目的。如,我在执教《草船借箭》一课时,先让学生充分感受诸葛亮的神机妙算、足智多谋,紧接着来了一个“琵琶反弹”:“尽管诸葛亮如此智慧过人,但如果诸葛亮遇到我这位周瑜,怕是只有死路一条了!”学生不解,我说:“那是因为我抓住了诸葛亮的两处纰漏。”“啊?真有这种情况?”“是的,不信的话你们到文中去找找看,看看能不能找到诸葛亮的这两处纰漏。”学生一头扎进课文,赶紧研究起来。一番思维碰撞,学生真的找到了这两处破绽:一是诸葛亮说三天以后请派五百个军士到江边搬箭,二是鲁肃回报周瑜诸葛亮没有动静。为什么说这两处是破绽?理由很明显:1.诸葛亮造箭应该在军营里造,怎么会让人到江边去搬箭,这不合常理,说明箭有可能是从江面上来的;2.诸葛亮答

应三天造十万支箭,前两天却毫无动静,看来诸葛亮是压根儿不准备造箭呀,那他肯定是在想别的辙了。有了这样的判断和推理,周瑜会怎么做?当然会从中作梗,破坏诸葛亮的计划呀。比如,周瑜下道命令:“三天之内,任何船只不得出入我东吴江面。”你能奈何?比如周瑜令人全天候监视诸葛亮,一旦发现情况异常,立即报告给周瑜,你诸葛亮能完成借箭大计?再往回想,诸葛亮应该怎么做才能堵上这两处纰漏呢?又是一番绞尽脑汁。最后,我问学生:“这样明显的漏洞,为何我都看出来了,而聪明的周瑜却没看出来呢?”原因嘛,自然是在罗贯中身上呀!这样的“反弹”,不是要真的和文本唱对台戏,而是借助这些资源将学生的思维引向深入,磨砺学生的大脑,教会他们阅读的方法,培养他们思考的习惯。

钟启泉先生说,“培养学生的思维素养是核心素养的核心。”我深表赞同。语文教学,最适合全方位地培养学生的各种思维,最能促进学生思维能力的发展与提升。面对一篇课文,从内容到形式,从语言到情感,从逻辑到事理,都可以拿来作为训练学生思维的素材。面对全班学生,我们讲方法、讲策略,将思维训练做到更主动、更常态,何愁学生学不好语文呢?

(作者单位:广东深圳小学、广东深圳小学光明学校曙光校区)

责任编辑 郭艳红