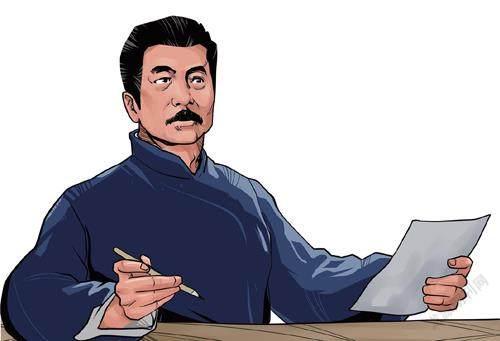

鲁迅

2023-04-07胡竹峰

谈鲁迅之前,先说其书法。鲁迅写字,落笔非常有力度,又非常无所谓,无意于书,也不屑取法。感觉是随随便便找来一张纸,轻轻松松拿起一支笔,慢条斯理地蘸点墨,一路写来,非常艺术,又非常自然。鲁迅的书法就应该是那样的,古雅厚重,又不失文人气。鲁迅的书法,非常配他的人,配他的文学,配他的脾气,配他的长相,配他的命运,配他的修养。鲁迅的书法是可以代表中国,代表五四精神的。

鲁迅真正进入文坛,是中年。少年是布鞋踩雨,中年是撑伞避雨,中年总是积累了一肚子经验。鲁迅生活的年代,有人挨过打,有人被暗杀,有人被关进了牢房。鲁迅也避难,也逃亡,但他从来不是风尘仆仆,不是丧家之犬,而是衣衫干净,步履从容,面带微笑地从北京到厦门,从厦门到上海,真不行,躲进租界的小楼。

鲁迅的序跋之美,古今第一,尤其所作自序以及后记,文字结了晶,除了文辞之美,更有思想之深。思想是枯燥的东西,到了鲁迅的序跋里,却转换为气。也就是说鲁迅将思想之力消化成文章之气,这个手段,即便放到整个华夏文学史,也不多见。以《呐喊》自序为例,有真性情,有大境界。有真性情者,多无大境界;有大境界者,常乏真性情。明清小品有真性情,无大境界。我只有在先秦的文章里读见了真性情大境界,我只有在晋唐的书法里看到了真性情大境界。鲁迅打通了先秦到明清的文学之路,这十分不简单。现代作家只有他一个人能常读常新、温故知新。他的很多文章,读了二十遍以上还觉得像刚泡的铁观音一样醇厚。

在我眼里,鲁迅本质上是一位学者,一位读书人。他一生几乎全部用毛笔写作,尊奉“有信必复”的古训,喜欢精美的笺纸,喜欢传统的书画,喜欢旧书,喜欢拓片,对于书本有洁癖,自称“毛边党”,等等,这些都具有浓郁的文人气息。但鲁迅又对古董、书法、绘画这些旧文人的把戏,多少持有警惕。偶有娱情,顶多买一点笺谱之类玩玩,即便是喝茶这样的事情,于他也有与周作人“纸窗瓦屋”完全不同的境遇。

对鲁迅而言,吃是充饥,饮是解渴,穿是求温,并非一味闲情雅致。鲁迅更多时候生活在一个夜读时间里,翻他日记,买书是重要花销之一。

鲁迅是极少数能让文字与思想共同抵达文学内核的人,他在思想上的深刻,汉语上的深刻,至今无人匹敌。

鲁迅这个人,眼光太毒,他在俄国小说和散文合集《争自由的波浪》小引中说:“英雄的血,始终是无味的国土里的人生的盐,而且大抵是给闲人们作生活的盐,这倒实在是很可诧异的。”这样的话,整个民国,也只有他能说出来。人间本来就是污垢的堆积地,鲁迅不想美化掩饰,而是用锐利、深切、苍郁与沉重的匕首划开包裹在外面的一层薄膜。

孙犁说文章最重要的是气,鲁迅文章的气是热的,散发着勃勃生机。

鲁迅的文章,在中国文学史上几乎是空前的。对我们写字的人来说,鲁迅就是一座山,看看就在眼前,顺道爬上去,到半山腰才发现这山太高,咬咬牙再往上爬,好不容易到山顶了,人家又变成了另外一座山。

一九三六年十月十八日,天还没亮,鲁迅病重,气喘不止,修书一封,托内山完造请医生,次日早晨五时二十五分,终不敌病魔。时间还很早,深秋的上海凉意浓浓,倘或没什么紧要事,很多人宁愿在暖和的被窝里多歪一会儿。上帝却早早起床了,他在等待鲁迅。

绍兴周伯宜家的长子,走过他不平凡的五十六年,独自一人在通往天国的路上踽踽而行。“褪色了的灰布长衫里裹着瘦小的身子,蓬乱的短头发里夹带着不少的白丝,腮很削,颧骨显得有点高耸,一横浓密的黑须遮住暗红的上唇。”迈进天堂之际,守门人问做什么,鲁迅淡淡地说:“和上帝吃早餐。”

(選自《民国的腔调》,胡竹峰著,安徽文艺出版社2019年版,本刊有删改)

—— 鉴赏空间 ——

两篇散文所回忆的对象都是现代文学史上的巨人——鲁迅先生,但内容与文风大异其趣。萧红的《回忆鲁迅先生》是以小儿女口吻,寄款款深情于平实琐碎的日常叙事之间,塑造出了一个极富人情味儿的鲁迅,全文以细节见长,读来亲切感人。胡竹峰的《鲁迅》则是从文化批评的视角切入鲁迅的艺术人生,在相当宏大的历史维度内发出恳切的主观议论,行文恣意,笔力雄健,节奏感强。同学们可将二者进行对比阅读,反复涵泳,体会玩味。

—— 读有所思 ——

鲁迅先生无疑是伟大的,这种伟大既表现在其为学(创作)上,又表现在其做人上。许广平女士曾说:“周先生(鲁迅)的做人,真是我们学不了的……”你能否结合两篇文章说说鲁迅先生究竟伟大在何处?哪一点给你留下了最深刻的印象?