解读仙女圈之谜

2023-04-02

在距离海岸80~140千米的非洲纳米布沙漠中,有数百万个被称为“仙女圈”的圆形干燥地貌。它们每个的直径都为2~11米,分布在方圆十余千米范围内。

过去近50年来,科学家对仙女圈的成因一直不解,但他们推测:仙女圈的“创造者”要么是白蚁,要么是植物本身。但究竟是谁呢?最近,一个科学团队对此进行了专门的探索。

并非白蚁所为

科学家探测仙女圈

白蚁是结群分布于世界各地的一种小昆虫,它们常被认为会造成草类死亡。但到底是不是它们造就了仙女圈呢?为了回答这个问题,科学家仔细调查了从雨季(雨季会激发草的生长)开始到雨季结束期间仙女圈内外草类死亡的情况。此外,科学家还在仙女圈内外安装了土壤湿度感应器,从2020年旱季开始到2022年雨季结束期间,每30分钟记录一次土壤中的水含量。由此,他们精准记录了仙女圈周围的新生草怎样影响仙女圈内外的土壤含水量。与此同时,他们还调查了整个纳米布沙漠中10个地区的多个仙女圈外部及各个仙女圈之间的水渗透情况。

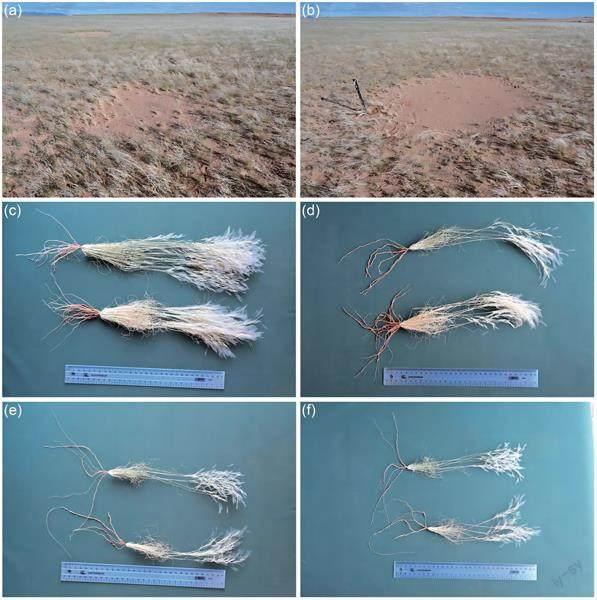

调查数据表明,在降雨后大约10天,仙女圈内部的草已经开始死亡,圈内大部分地方没有新草萌生。雨季开始后第20天,仙女圈内的草完全死亡,草色变黄,而仙女圈周围的草全都青青的。科学家对比仙女圈内的草根和圈外的草根,发现前者不比后者短,甚至比后者长。这说明仙女圈内的草拼命想汲取水分。此外,科学家没有发现白蚁吃草根的任何迹象。到了雨季开始后五六十天时,死草根部的损伤才更明显。

科学家由此得出结论:仙女圈内大部分区域中草的突然消失不可能是由白蚁造成的,因为这些区域的生物量根本不足以养活大群白蚁;更重要的是,这些草是在雨季后突然死亡的,并且草的根部没有被白蚁啃食的任何迹象,因此能证明白蚁不是仙女圈的“缔造者”。

仙女圈内死草发黄,但其根不比圈外绿草的根短,甚至更长。此外,没有任何迹象表明仙女圈内的草其根部被白蚁啃食

草也是“工程师”

当科学家分析土壤含水量数据时,他们发现:在雨季之初,仙女圈内外的土壤含水量下降都很慢,此时并无新生草;而当仙女圈周围长满新草后,雨季后仙女圈内外的土壤含水量下降都很快,但奇怪的是,在仙女圈内部几乎没有草来汲取水分。换句话说,一种很大的可能性是,仙女圈周围的草,尤其是新生草剥夺了原本属于仙女圈内的草可以汲取的水,从而加速、甚至直接导致了仙女圈内草的死亡,仙女圈由此逐渐变大。

近观仙女圈

多种环境中都可能出现仙女圈

科学家解释说,这并非意味着仙女圈周围的草“自私自利”。事实上,在纳米布沙漠中气候炎热,草类一直通过蒸腾作用失水。因此,草类在自己根部周围土壤中创造潮湿的环境,让自己能得到水。这一最新研究结果与之前一些研究结果是一致的:在一些沙漠地带,水在土壤中的传播很快,哪怕距离数米,土壤中的水在水平方向的传播依然有很高的效率。通过形成间隔有序的仙女圈,草类其实相当于生态系统的“工程师”:它们不仅“缔造”仙女圈,而且从植被间隙的水源中直接受益。

事实上,在全球其他多个干旱地带,科学家都发现了类似仙女圈这样能自我调节的植被结构。在这些地方,除了形成像仙女圈这样规整的几何图案地貌,植物别无他法来生存。也就是说,虽然仙女圈中的草死了,但保全了草类的集体生存。

当然,这项新研究还不能說已经完全破解了仙女圈之谜,而只能说更进一步对这个奥秘进行了解读。例如,地下草根之间的土壤空隙与仙女圈之间的对应关系依然不明。但在全球变暖这一大背景之下,这项新研究尤其有助于科学家了解类似的生态系统,毕竟,能自我调节的植物才能更好地抵御由干旱引起的负面效应。

从空中看仙女圈