从量子纠缠到量子通信

2023-04-02杨先碧

杨先碧

量子技术是当今世界最难懂的技术之一,因为它起源于更难懂的量子科学。但目前,只有少数人才通晓的前沿量子科技,却逐渐成为推动人类文明进步的重要力量。因此,诺贝尔物理学奖评奖委员会特别青睐这个领域的研究。美国科学家约翰·克劳泽、法国科学家阿兰·阿斯佩和奥地利科学家安东·蔡林格就是量子科技领域的顶尖科学家,他们用光学实验证明贝尔不等式不成立,并开创了量子信息科学。他们三人因在量子纠缠领域所做出的突出贡献,而获得2022年诺贝尔物理学奖。

贝尔不等式与量子力学的矛盾

1900年之前,物理学家认为物理量的变化是连续的。1900年,德国科学家普朗克认为,物理量的变化是一份份的,按照整数进行变化,由此提出了“量子”的概念。这个概念深刻地改变了人们的传统观念。一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,那个最小的基本单位就是量子。

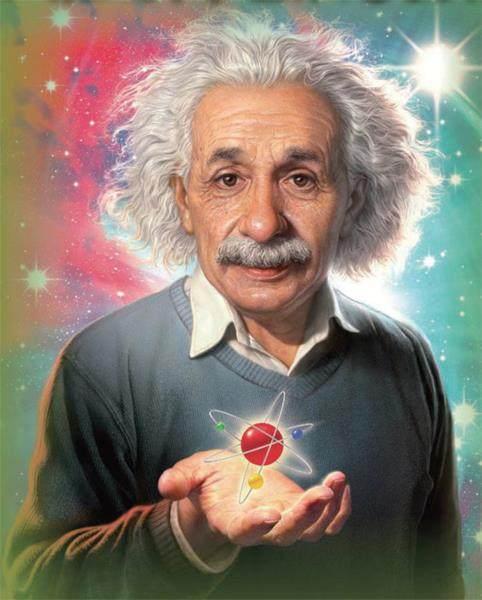

1905年,爱因斯坦引进光量子的概念,成功地解释了光电效应,他也因此获得了1921年诺贝尔物理学奖。1913年,玻尔在卢瑟福有核原子模型的基础上建立起原子的量子理论。1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为一切微观粒子都具有波粒二象性。在这些科学家新发现的基础上,量子力学建立了。由此,科学家发现,当物质以微观粒子的形式出现时,它们不再遵循牛顿所建立的经典力学,而是遵循量子力学的相关理论。

爱因斯坦虽然没有见过量子纠缠,但他推算出了微观粒子具有量子纠缠的特性

英国科学家贝尔提出了贝尔不等式

1935年,爱因斯坦等人在一篇论文中提出,量子力学允许粒子之间存在某种奇特的关联,这就是量子纠缠。比如,如果在实验室中制造出一对具有量子纠缠特性的电子,那么它们的总角动量为零。量子纠缠理论超越常识的是,粒子可以远距离纠缠。也就是说,不论它们相隔多远,都能存在一定的关联。

当然,爱因斯坦并没有见过量子纠缠,他只是推算出微观粒子具有量子纠缠的特性。爱因斯坦甚至怀疑量子纠缠中的远距离作用,他认为不太可能凭空出现两个远距离纠缠状态的粒子,一定有一些未知的隐藏变量在推动这些远距离粒子出现纠缠状态。这被称为“隐变量理论”。如果这个理论成立,那么量子力学就是一门不完备的科学。

根据隐变量理论,英国科学家约翰·斯图尔特·贝尔于1964年提出了贝尔不等式。根据这个不等式,如果量子纠缠存在隐藏变量,则大量的测量结果之间的相关性永远不会超过某个数值。如果贝尔不等式成立,就意味着隐变量理论也成立。要是能用实验证明贝尔不等式不成立,则表明量子力学的预言正确。几十年来,人们就把贝尔不等式成立与否作为判断量子力学与隐变量理论孰是孰非的试金石。

实验验证贝尔不等式不成立

1966年,还是大学生的克劳泽了解到贝尔不等式之后,就下定决心要用实验来证明这个不等式是否成立。其实,从贝尔不等式提出之后,不少物理学家开始尝试用实验来证明贝尔不等式是否成立,只不过难以设计出精巧的实验。终于,1972年,克劳泽率先完成了相关实验,并获得了不错的结果。他通过激光照射钙原子来产生一对具有量子纠缠特性的光子,每个光子射向不同的滤光片,以此来测量糾缠光子的偏振状态。他的实验结果证明了贝尔不等式不成立,因而支持了量子力学,也就意味着量子力学不会被隐变量理论取代。

不过,一些科学家认为克劳泽的这个实验还有种种不足和漏洞。比如,滤光片处于固定角度、制备和捕获粒子的效率太低、纠缠粒子之间距离太小……其结果并不具备说服力。尽管面对着诸多挑战,但克劳泽教授一直坚持着光子纠缠的实验方向,并不断改进实验,最终证明了量子纠缠的超远距离干涉确实存在。

不少科学家也参与到给光子纠缠实验补漏洞的研究中。不过,消除这些漏洞是很困难的,这不但需要深厚的理论基础,还需要出众的实验设计能力,因为这些实验要面对的是单个光子。或许是“初生牛犊不怕虎”,1982年,还在攻读博士学位的年轻人阿斯佩对克劳泽的实验进行了重大改进。他开发了一种新设备,能够在纠缠的光子离开发射设备后,迅速调整滤光片的角度,以此堵住滤光片处于固定角度的实验漏洞。

阿斯佩(左)、克劳泽(中)和蔡林格(右)的漫画像

量子纠缠示意图

克劳泽、阿斯佩和蔡林格的光子纠缠实验示意图

后来越来越多的人继续努力改进这个实验,而蔡林格的贡献无疑很大。1986年,他通过将激光照射在一个特殊的晶体上创造了纠缠的光子对,让测量设定使用随机数并可随意转换,从而堵住了一些实验漏洞。2015年,蔡林格完成了无任何漏洞的实验,证明了贝尔不等式不成立。从此,科学界对量子力学再无质疑。

在“堵漏洞”的过程中,蔡林格还完成了量子信息传输的实验。1997年,蔡林格成功地把一个光子的任意偏振态完整地传输到另一个光子上,这是科学家首次在实验室里完成了量子信息传输。这被公认为量子信息实验研究的开山之作。

蔡林格是中国科学院外籍院士,也是中国量子科技领军人物潘建伟院士的博士导师。蔡林格还受聘为南京大学、中国科学技术大学、西安交通大学的名誉教授。从1983年开始,蔡林格一直与中国科学院、中国工程院等机构定期交流与合作。

蔡林格是奥地利籍物理学家,现任奥地利科学院院长。通过“墨子号”量子科学实验卫星,蔡林格团队以合作形式参与了中国科学院主导的洲际量子通信实验,其成果入选美国物理学会评选的2018年度国际物理学十大进展。

量子力学催生量子科技革命

量子力学帮助我们理解宇宙万物,从光到基本粒子,到原子核,到原子、分子,以及大量原子构成的凝聚态物质,量子力学都起了重要的作用。自20世纪30年代以来,量子力学与核科学、信息学、材料学等学科交叉融合发展,催生了第一次量子科技革命。自从量子科技问世以来,已经先后孕育出电子显微镜、原子钟、激光器、半导体、芯片等新产品,为以信息技术为代表的高新技术打下了坚实的基础。早在20世纪90年代,诺贝尔奖得主莱德曼就指出,量子科技贡献了当时美国国内生产总值的三分之一。

“墨子号”量子科学实验卫星

因此,量子科技并非遥不可及,而是已经深入我们的日常生活。除了上述日常生活中的那些电子产品,量子科技还在一些我们意想不到的领域内发挥作用。比如,准确的天气预报要归功于安置在高空中的光电探测器,它们遥感遥测地球辐射信号,并通过基于半导体集成电路的数据处理、传递、成像,将大气云图显示在电视屏幕上。这些过程都以量子科技为基础。

三位获奖科学家对量子纠缠的研究,证明了量子纠缠可以远距离完成,最大的现实应用价值就在于推动现代量子信息技术的发展,尤其是量子通信和量子计算。当前,量子力学逐渐开始得到应用,关于量子计算机、量子网络、量子加密通信的研究越来越得到重视。

未来将是智能化的社会,智能汽车、智能机器人、智能家居将进入寻常百姓家。但在整个社会智能化之前,需要先解决信息安全的问题,这个问题的破解方法就是发展量子通信。量子通信是使用量子态携带所要传送的信息,并把量子纠缠作为信道,将该量子态从A地传送到B地的一种通信方式。量子通信利用单个光量子不可分割和量子不可克隆的特性,确保量子信道内传递的信息不会被窃取,是迄今唯一被严格证明的绝对安全的通信方式。

诺贝尔物理学奖评委托尔斯·汉斯·汉森在现场解读获奖成果时,展示了一张含有中国量子卫星的图片。他表示,中国在量子卫星和量子通信研究方面走在世界前列。2016年,我国发射世界上首颗量子卫星“墨子號”。2017年,我国建成全球首条商用量子保密通信线路——“京沪干线”,长达2000多千米。

进入21世纪以来,量子科技革命的第二次浪潮正在兴起,人类对量子世界的探索已经从单纯的“探测时代”走向主动“调控时代”。第二次量子科技革命将催生量子计算、量子通信和量子精密测量等一批新兴技术,将极大地改变和提升人类获取、传输和处理信息的方式和能力。总的来说,近年来不断突破的量子科技正在开启新的机遇之门,加快量子科技的发展,对促进社会经济高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。

获奖者简介

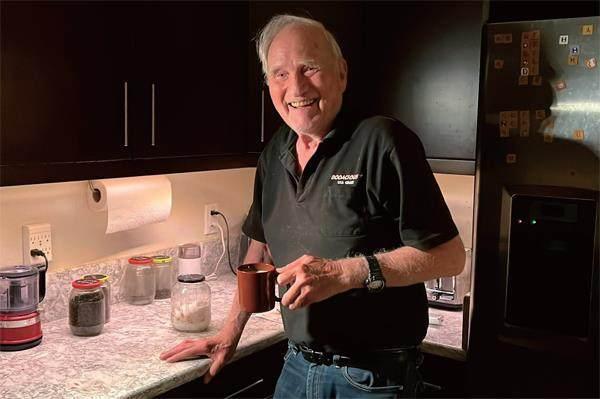

约翰·克劳泽(John Clauser),1942年出生于美国加利福尼亚州帕萨迪纳,1969年获得哥伦比亚大学博士学位,目前为汤森路透研究员、顾问。

阿兰·阿斯佩(Alain Aspect),1947年出生于法国阿让,1983年获巴黎第十一大学(现巴黎萨克雷大学)博士学位,目前为法国巴黎萨克雷大学和巴黎综合理工学院教授。

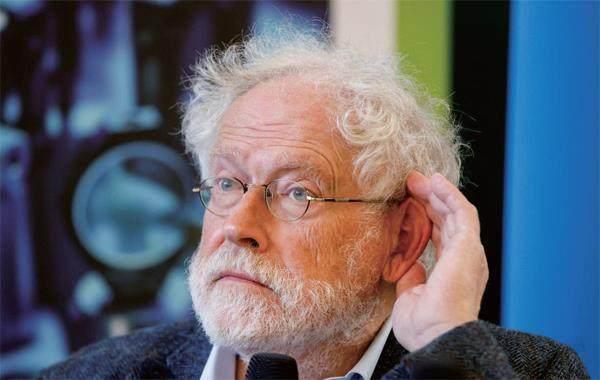

安东·蔡林格(Anton Zeilinger),1945年生于奥地利里德伊姆·因克瑞斯,1971年获维也纳大学博士学位,目前为奥地利维也纳大学教授。