非自愿搬迁、社会资本与移民身心健康

2023-03-31滕祥河文传浩

滕祥河 文传浩

摘要:移民身心健康水平是移民搬迁后能否继续实现“稳得住、能致富”发展目标的关键。既有研究对移民搬迁事件的丰富内涵剖析不足,且较少从生理健康和心理健康双重视角评估移民搬迁事件的健康效应。本研究使用2019 年三峡库区移民调研数据,考察了非自愿搬迁对移民健康的影响,并探讨了在不同安置情境中可能存在的异质性及主要作用机制。研究发现:非自愿搬迁整体上显著降低了移民身心健康水平;相比后靠安置,市内跨县安置对移民身心健康负向影响更大;非自愿搬迁发生在26~35 岁阶段和36~55 岁阶段分别显著降低了移民的生理健康和心理健康;进一步对社会环境中介机制分析发现,非自愿搬迁主要通过减少社会网络关系、降低社会融入和减少社会信任影响移民身心健康。本研究对推进移民身心健康的后续扶持政策的完善具有重要的政策启示。

关键词:移民;非自愿搬迁;健康

中图分类号:C912. 1 文献标识码:A 文章编号:1671?816X (2023) 01?0051?11

一、研究背景

非自愿搬迁移民是指因战争、环境变化等不可抗因素或工程兴建而引起的被迫搬迁人口。中华人民共和国成立以来, 交通运输、城市建设、能源供给与环境保护等国家工程建设引发了深刻的经济社会发展变迁,产生了大规模非自愿搬迁移民。非自愿搬迁对移民产生了多面系统性影响,其中,对移民的健康影响也是其中一个尤为值得关注的议题。健康作为移民人力资本的重要组成部分,是移民提高劳动生产率和获得人力资本投资总回报的基础,关系到移民能否實现“搬得出、稳得住、能致富”的发展目标。此外,不同于自愿搬迁移民,非自愿搬迁移民是一个相对更为特殊的群体。其一,移民健康问题的产生带有被动性质。移民搬迁的动因常常来自外部,移民个体的健康问题受到国家工程建设或国家政策主导下的强制性搬迁的影响。其二,移民可能会对政府扶持产生依赖。由于搬迁过程中移民能力受损相对严重,移民生产生活资料往往无法在短期内快速恢复,对新的生产生活方式也需要一段时间适应;在这种情况下,移民难以依靠自身的力量摆脱健康问题,移民需要政府给予补偿扶持来实现脱贫,至少在搬迁后置的前期需要政府给予相应的扶持和救助。其三,由于涉及搬迁人口规模较大,而且往往需要在特定时间内完成较大规模的人口搬迁,因而移民往往短期集中性地陷入健康问题。

早期的国外学者Cernea (在总结发展中国家多年移民搬迁项目经验过程中建立了移民贫困风险与重建模型,系统揭示了移民所面临的生计风险,同时也提出了重建移民生产生活的途径与措施,如开展以土地为基础的安置,改善移民家庭住所条件, 重建社区结构和社区所拥有的资源,保障儿童、老人以及孕妇等脆弱群体的食品供应和健康监测等[1]。这为分析非自愿搬迁安置引致的移民搬迁与移民健康关系建立了基础模型。其后不少学者利用该模型分析了因矿石开采,兴建道路、学校、医院等各种设施而被迫搬迁的移民健康问题,研究的基本发现是这些非自愿搬迁使移民面临不同程度的健康风险问题,但在如何应对这些健康风险方面还缺乏清晰的思路[2]。不过该模型所关注的仍是经济因素,对非自愿搬迁引起的移民社会、文化、心理方面的冲击重视不够。另有部分学者在多维贫困分析框架中探讨分析移民健康问题,发现落入健康维度贫困的移民户虽然不多,但大都处于极端境地,因而需实施针对非自愿移民的政策兜底工程,如低保、补充养老或医疗补贴等, 作为特殊人群的最后保障[3];而且,不少移民对未来生活缺乏信心,在适应当前社区环境和生活方式上存在较大困难[4]。此外,仅有部分学者直接探讨了非自愿搬迁的健康影响效应,如李忠斌等发现非自愿搬迁会降低移民的健康[5],但他对非自愿搬迁与健康的内涵理解相对单一,且对非自愿搬迁与健康之间更为复杂的机制缺少深入探讨。

基于此,本研究主要探讨非自愿搬迁与移民健康的内在理论逻辑关系,并基于2019 年三峡库区移民实地调研数据进行实证检验。三峡库区非自愿搬迁移民为本研究考查非自愿搬迁与移民健康关系问题提供了独特的历史场景。首先,三峡移民工程前后历时20 多年, 自1985 年开始进行试点,1993 年正式实施大规模搬迁安置,2009 年提前一年完成了初步设计规定的全部搬迁安置任务;期间共搬迁安置城乡移民129. 64 万人,这意味着每一千个中国人中大约就有一个三峡库区移民。其次,面对复杂的库区移民问题,开展了形式多样的移民安置方式。1993—1997 年第一期移民阶段,主要采取了就地后靠移民安置方式,即通过开发和改造土地的方式解决移民安置问题;二期移民安置前期(1998—2000 年) 又采取了通过调整村组内土地安置移民;由于有限的本地环境容量和持续增加的移民数量,二期移民安置后期又创立了本地安置与异地安置、集中安置与分散安置、政府安置和自找门路相结合的新安置方式。此外,20 世纪90 年代初期,国家确立开发性移民政策并在三峡库区移民中首次实践了该项政策,即采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法,使移民生活达到或者超过原有水平。这为系统考查非自愿搬迁对健康的影响效应、时空异质性以及作用机制提供了难得的研究样本。基于此,本研究重点关注以下三个问题:搬迁安置给移民身心健康带来了什么样的影响?在不同安置情境下,搬迁安置影响移民身心健康存在何种差异?搬迁安置影响移民身心健康的作用机制是什么?

与既有研究相比,本研究贡献在于:一是从对移民宽泛的理解范畴中将非自愿搬迁移民单独剥离出来进行独立考查,有利于清晰分辨出非自愿搬迁移民与自愿搬迁移民两个群体本身所存在的异质性,并基于移民的生理健康和心理健康视角整体把握非自愿搬迁与移民健康之间的关系。二是在既有探讨移民进行非自愿搬迁的研究基础上, 进一步引入搬迁安置距离与搬迁时机变量,进而从“是否搬迁—搬往何地—何时搬迁”多个维度丰富了移民搬迁事件的内涵。三是从非自愿搬迁对移民影响的实际出发,识别出非自愿搬迁影响移民健康的社会环境中介机制,具体包括社会网络关系、社会融入和社会信任。

二、理论分析

(一)非自愿搬迁与移民身心健康

从非自愿搬迁积极影响的一面来看,移民搬迁会引起资源要素的流动重组和社会利益的再分配,尤其能够带来新的发展机遇[6],移民安置点得到来自各级政府、社会团体以及社会服务机构等物质和心理的援助高于原居民,由此可能会改善他们的健康。而且,处于陌生环境中的安置地移民之间互动、互助频率高于普通居民,由此塑造出高度一体化的群体纽带,形成互帮互助的良好集体氛围, 从而对移民身心健康产生积极影响。但是根据素质—应激框架、风险缓冲模型和资源保存理论,长期成长于安土重迁社会环境当中的个体面对未预期到的非自愿搬迁这一外力冲击具有先天的脆弱性,搬迁过程中资源损失或可能的损失造成了移民身心压力,使得非自愿搬迁导致的消极影响超过了积极影响。如移民搬迁安置减少了获得保健服务的机会[7],先前处于健康状况边缘的移民因迁移的压力和创伤而更加恶化;被重新安置的移民在获得安全的饮用水方面经常出现问题,导致腹泻、痢疾和流行性感染的增加[8]。此外,非自愿搬迁不仅影响了移民物质层面的变动等,也会因生活习惯和价值观念等存在的差异给移民带来心理冲击。不少搬迁移民出现了明显的心理失衡,自我认同感偏低,焦虑和紧张情感比较强烈[9]。因而,在搬迁安置强制性和冲击性的外力作用下,移民身心健康的最终结果实则取决于不同安置地风险性与支持性因素的作用机制及其幅度之间的实际对比关系。

(二) 非自愿搬迁安置距离、安置时机与移民身心健康

从移民安置方式分類来看,移民安置方式主要形成了根据从事的产业、组织实施方式、补偿形式、居住地点等多种分类方式,这些不同安置方式对移民生产生活的影响程度不同,进而会对移民身心健康带来不同的影响。从安置距离来看,移民安置方式可分为近距离安置和远距离安置。一般而言,相比近距离安置,远距离安置离开了原有基于亲缘、地缘和血缘关系的熟人社会,较之于后靠移民、近迁移民面临更大的社会适应难题[10],短期内从安置地社会环境获得的社会支持减少,再加上与安置地当地人在生活习惯和行为方式上存在差异,给移民身心健康带来更强的不适应感。就原有的生产生活环境受冲击程度来说,就地后靠的移民较整体外迁安置移民损失会更小,那些跨区县、跨省市的外迁移民面临着更大的损失[11]。从三峡库区安置距离来看,三峡库区非自愿搬迁安置移民主要有重庆市外安置(市外安置) 和重庆市内跨县安置(市内安置,包括市内跨县安置和后靠安置)。其中, 后靠安置是指就近安置淹没线之上的区域, 如万州区;市内跨县安置是重庆市内跨区县安置, 如江津区,这类移民搬迁后,生产、生活、文化并没有发生太大的变化。

此外,依据生命历程理论中的时机原则,发生在不同的时机上的同一个事件对个体的影响不同[12],且在某种程度上,时机的重要性甚至超过事件本身。如移民搬迁安置对不同年龄阶段移民的福利影响差异明显,且不同年龄阶段移民的功能性活动的变化方向和变化程度也不同[13]。因而,从搬迁安置时机来看,发生在不同年龄阶段的非自愿搬迁事件对移民身心健康也有可能产生显著差异。

(三) 非自愿搬迁影响移民身心健康的社会环境机制

非自愿搬迁除上述直接影响移民健康外,还可能通过社会环境间接路径影响移民健康。其一,从社会关系网络来看,个体通过发展社会关系网络能够为个体发展带来社会资源支持,个体直接从这些资源中获得物质的或情感的帮助,从而有益于个人的身心健康。这些社会资源在当个体处于生活困难时能够降低生活困难所带来的负面冲击,在缓解紧张与焦虑情绪上也会呈现出积极的效果[14]。尤其在中国这样一个传统的关系型社会中,由血缘、亲缘、地缘等传统文化孕育出来的特殊社会关系网络,对移民的身心健康仍然持续发挥着影响。大多数移民在新迁入地短时间内无法形成社会网络资本,他们依靠自身力量很难恢复到原来的生活水平来摆脱生计困境,面临更多的健康方面不确定性和更高的风险。其二,从社会融入来看,如迁移过程中所产生的各种压力、大量朋友和关系的丧失以及各种各样的改变会使他们心情沮丧,甚至让他们感到疏离。如果遭遇到外界歧视,他们的幸福感和生活质量会下降的更明显[15],甚至会增加心理压力和心理疾病的发生率。其三,从社会信任来看,社会信任作为个人与他人联系的情感基础,是移民获得社会支持和有效信息的重要途径。社会信任能够缓解低社会经济地位群体由于低地位所带来的健康劣势[16],而且可以显著地提高精神健康状态[17]。

三、实证研究设计

(一)数据来源与数据处理

本研究数据来源于2019 年1 月12 日-25 日上游智库团队开展的三峡库区移民问卷(2019)。为保障调研区域的代表性,团队基于科学性和多样性原则,采用随机抽样方法在市外安置的11 个省市中抽取了江苏省和江西省两个省市。同时,考虑到地区自然环境和调研可行性因素,再次抽取了4 个市(区),包括重庆市万州区和江津区、江西省宜春市和江苏省盐城市。在上述样本市(区) 中各抽取5~10 个有代表性的乡镇,再对各乡镇所管辖的安置地进行调查。团队在江西省宜春市、江苏省盐城市(区) 以及重庆市万州区和江津区共发放问卷1207 份。

本研究具体根据以下标准选择样本:1. 考虑到三峡库区移民与市外原居民没有相同地理与历史情景,如果以迁入地的原住居民作为三峡库区移民对照,那数据结果很大程度上是有偏的,因而本研究剔除重庆市外当地原居民样本,即通过比较分析迁出地搬迁移民与迁出地未搬迁移民之间的差异捕获非自愿搬迁的影响;2. 根据三峡库区移民搬迁的前后时间,删除不在1993—2009 年期间搬迁的样本;3. 删除下文所选择变量为空白的样本。最终得到899 份样本数据。其中,移民样本585 个, 包括311 个重庆市内安置(重庆市万州区、江津区) 移民样本和274 个重庆市外安置(江西宜春市、江苏盐城市) 移民样本;重庆市内原居民样本314 个。

(二)变量说明与描述性统计分析

1. 被解释变量。本研究的被解释变量包括生理健康和心理健康两个维度。其中,对生理健康的衡量通过问题“ 您自身身体健康状况是?” 获得,根据受访者回答的5 个类别“非常不好、不太好、一般、比较好、非常好”由低到高分别进行1~5 赋值。本研究的心理健康变量主要参考ICD-10 相关指标,并根据样本数据可获得性选择问卷中对被调查者询问的信心程度、遇到困难的韧性程度以及乐观程度三个问题进行度量。每个问题均分别计1~5 分,得分加总后得到心理健康值,得分越低表明心理健康状况越差。

2. 非自愿搬遷变量。首先,根据受访者身份判断其是否为非自愿搬迁移民进行相应赋值,是三峡库区非自愿搬迁移民赋值为1, 是三峡库区原居民赋值为0。原调查问卷的对是否为非自愿搬迁变量设计的是否为三峡工程移民。这里的变换实际上不会影响结论。这是因为本研究调研的对象为三峡工程移民,从移民性质上来看,属于非自愿搬迁移民。这里变量设置为非自愿搬迁经历,与原问卷“是否为移民”实际上两者指向相同。其次,依据安置距离将移民样本分为市外安置和市内安置,同时考虑到研究区域安置距离的特殊性,进一步将市内安置分为后靠安置和市内跨县安置。值得说明的是,搬迁安置方式有不同类型的划分,如集中安置和分散安置以及非农安置与自找门路相结合。这些不同安置方式在理论都会影响移民的代际发展,都具有重要的研究价值。但由于数据所限,本研究没有对其进行系统考察。此外,根据搬迁时移民年龄情况,本研究创新设置了搬迁时机变量,根据最新的年龄阶段划分标准并结合样本分布,具体将搬迁安置时的年龄分为0~25 岁、26~35 岁、36~55 岁以及>61 岁四个阶段。

3. 社会环境中介变量。社会环境中介变量主要从移民社会关系网络、社会融入和社会信任三个方面进行考察。其中,移民社会关系网络用春节期间亲朋好友走动户数等级来表征,社会融入从移民与本地原居民交往程度度量,社会信任使用对周围人信任程度来表示,社会经济地位主要体现为与同龄人相比的社会经济地位变化程度。上述三种机制变量赋值方式均由低到高1~5赋值。

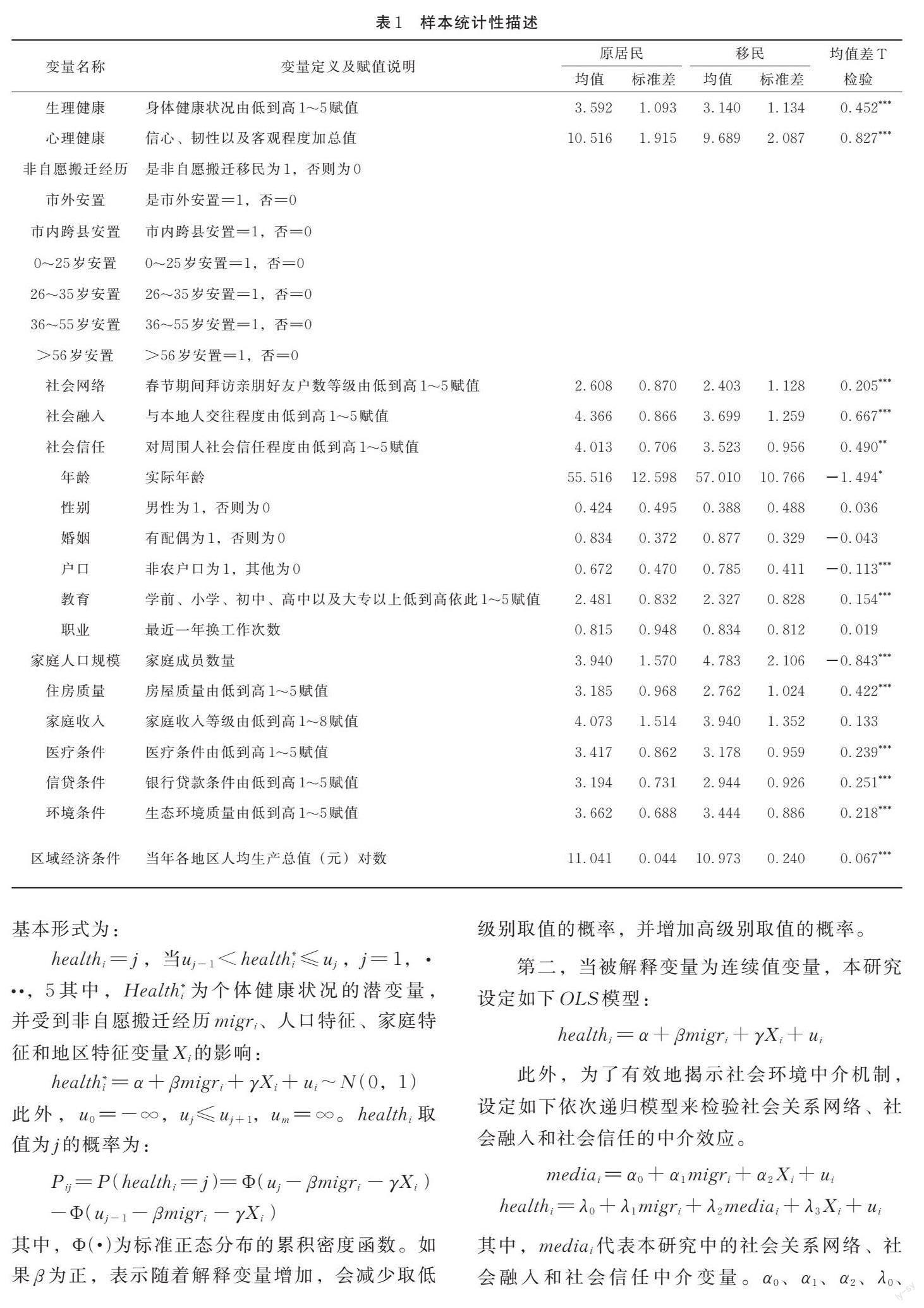

4. 控制变量。根据健康资本需求理论[18],为了尽量消除变量遗漏所带来的估计偏误,同时兼顾到移民与原居民群体内部可能存在较强的异质性特征,本研究从个体特征、家庭特征和地区发展特征三个维度选取控制变量,具体选取了个体年龄、个体性别、个体户籍以及家庭收入和地区经济发展水平等作为控制变量,见表1。

表1 为上述主要变量的定义与变量描述性统计结果。从身心健康均值差T 检验上来看,原居民平均身心健康水平与非自愿搬迁移民平均身心健康水平的差值为正,且通过1% 的显著性水平检验,说明不考虑其他影响因素的条件下,非自愿搬迁移民的身心健康水平显著低于原居民。从个体特征上来看,相较于原居民,非自愿搬迁移民的年龄、非农业户口程度偏高,但受教育程度偏低。在家庭特征方面,移民表现为家庭人口规模较大但居住房屋较差的特征; 在区域特征方面,移民医疗条件、信贷条件、环境条件以及区域经济条件相对弱于原居民。

(三)研究方法

由于衡量移民健康的指标包括五分类变量和连续值变量,因而本研究的基本计量经济学模型在设定时分为以下几类。

第一, 由于被解释变量为五分类有序变量,本研究选用Ordered probit 回归模型, 该模型的基本形式为:

其中,mediai 代表本研究中的社会关系网络、社会融入和社会信任中介变量。α0、α1、α2、λ0、λ1、λ2 和λ3 为待估计参数。具体检验过为:第一步, 检验回归系数β, 若β 显著, 则继续进行检验,否则停止检验。第二步,检验回归系数α1 和λ2,如果两者均显著,则进行下一步检验;如果至少有一个不显著, 则跳转至第四步。第三步,检验系数λ1 是否显著,若不显著,说明mediai 发挥完全中介作用; 若显著, 且λ1 <β, 则mediai发挥部分中介作用。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表2 为非自愿搬迁影响移民身心健康的估计结果。其中,(1)~(4)列是依次加入个体、家庭以及地区特征变量的生理健康Ordered probit 估计结果,(5)~(8)列是依次加入个体、家庭以及地区特征变量的心理健康OLS 估计结果。从回归(1) 和(4) 的结果可以看出, 在没有控制其他变量时,是否为非自愿搬迁移民变量在1% 的统计水平上显著,且系数符号均为负,说明相比原居民,非自愿搬迁显著降低了移民心理健康。在加入了个体、家庭以及地区特征变量的后,是否为非自愿搬迁移民变量始终显著, 且系数为负,表明回归结果具有较强的稳健性。因此,可以认为,非自愿搬迁给移民身心健康带来的负面影响超过了正面影响, 由此显著降低了移民的身心健康。

(二)稳健性检

在内生性方面, 本研究为解决遗漏变量问题,在设置控制变量时尽可能控制个体特征、家庭背景以及社区环境等影响因素,以减少不可观测因素所导致的遗漏变量问题。此外,由于本研究考察的对象属于非自愿搬迁移民,因而主要解释变量(是否非自愿搬迁) 和被解释变量(健康水平) 不存在双向因果关系。为此开展以下检验。模型检验方法替换。一是具体改变被解释变量身心健康的赋值方式,把生理健康程度的五个层级划分为两个层级,将低于“一般水平”的健康程度归为不健康并赋值为0, 其余合并为健康并赋值为1; 同时将心理健康程度高于平均值的赋值为1,否则为0;然后使用probit 进行重新估计,估计结果如表(1) 和(2) 列所示。结果依然表明,非自愿搬迁已让显著降低了移民身心健康水平。二是更换部分样本。考虑到样本年龄过小或过大可能带来的估计偏误,本研究在原样本基础上具体分别删除年龄过小和过大的样本进行稳健性估计,具体删除年龄小于30 岁和年龄大于75 岁的样本。结果如表3 中(3)~(6)列所示。结果表明, 非自愿搬迁依然显著降低了移民身心健康。

五、进一步讨论

(一) 基于搬迁安置距离、安置时长与安置时机的特征分析

表4 为不同搬迁安置距离影响移民身心健康的异质性估计结果。首先,表(1) 和(3) 列的估计结果显示,市外安置对移民生理健康和心理健康均有负向影响,但前者未通过显著性水平检验,而后者通过5% 的显著性水平检验,这表明市外安置显著降低了移民的心理健康水平。市外安置没有显著降低移民生理健康可能与市外安置地区的经济社会条件有关,尤其是外迁安置东部地区后,移民尽管存在加大心理创伤,但能够获得更多的发展机会改善自身生活。其次,从表的(2) 和(4) 列的估计结果可以看出, 市内跨县安置对移民生理健康和心理健康的影响系数均为负, 且均在1% 的显著水平上通过显著性检验,表明相比就近后靠安置,市内跨县安置显著降低了移民身心健康。可能的原因是,相对于市内跨县安置移民,后靠安置移民属于短距离搬迁,即从淹没区就近退向非淹没区,其生产生活环境受到的冲击都相对有限,其所面临的区域经济社会发展环境没有发生实质性变化,与原居住地在自然环境距离(如气候、土地类型、水文植被等)与社会环境距离(如价值观念和风俗习惯等) 上的差异较小,因而移民搬迁对后靠安置移民的身心健康影响不明显,但对市内跨县安置移民的身心健康产生了显著负向影响。整体而言,相比后靠安置, 市内跨县安置显著降低了移民身心健康,且市外安置对移民心理负向影响较生理健康更明显。

表5 为安置时机对移民身心健康的影响。从安置时机来看, 0~25 岁搬迁安置对移民的生理健康有显著正向影响;26~35 岁搬迁安置对移民的生理健康有显著负向影响;36~55 岁搬迁安置对移民的心理健康有显著负向影响。其中,26~35 岁属于移民人生的壮年阶段,处于这个阶段的移民大多面临组建家庭和发展事业的任务,非自愿搬迁安置对其家庭和事业冲击较为明显,但这个阶段的移民心态更加乐观,因而非自愿搬迁对其生理健康的影响较心理健康更加大。而处于36~55 岁阶段的移民基本完成组间家庭的重任,事业发展也基本定型,但对原居住地往往有更加深刻的眷恋情节,进而导致非自愿搬迁对其心理健康的影响更大。

(二) 非自愿搬迁影响移民身心健康的社会环境机制

首先,本研究将传导机制变量对非自愿搬迁变量进行回归,以检验非自愿搬迁是否直接影响社会关系网络、社会融入和社会信任。表6 为上述影响机制的估计结果。估计结果显示:非自愿搬迁对社会关系网络、社会信任和社会融入的影响系数均为负, 分别在5% 和1% 的置信水平上通过显著性检验。这表明相比原居民,非自愿搬迁降低移民的社会关系网络、社会融入和社会信任水平可能性更高。尽管移民搬迁也存在改善移民社会关系网络等积极因素,但由于前期移民搬迁经验不足,对移民社会关系网络的消极影响相比更大。如,前期搬遷对移民的集中安置考虑不足,对一些基于血缘、业缘、地缘形成的移民很少开展整体搬迁,移民原有的人际关系被很大程度上拆解。与搬迁前或原居民,移民社会关系网络损失更多,移民安置后的新社会网络难以在短期内冲抵原有社会网络的损失。加之移民与原居民之间在土地等生产要素上的分配不均,移民与原居民难以建立彼此深厚的信任关系。

表7 为(6) 式的回归结果。估计结果显示,社会关系网络、社会融入和社会信任对移民身心健康均存在显著的正向影响。与此同时,当控制中介变量之后,相比表2 非自愿搬迁的系数估计结果,表7 中的非自愿搬迁对移民身心健康的影响程度均有所下降。因此,本研究可以认为社会关系网络、社会融入和社会信任在非自愿搬迁影响移民健康的过程中发挥着部分中介效应,从而表明非自愿搬迁可以通过降低移民社会关系网络、社会融入和社会信任对移民健康产生负面影响。这表明社会环境机制是非自愿搬迁影响移民健康的主要间接路径。

六、结论与政策启示

非自愿搬迁移民是工程建设过程中产生的一个新特殊社会群体,但目前对该群体健康的关注和研究相对匮乏。本研究利用三峡库区非自愿搬迁移民微观调查数据,探讨非自愿搬迁对移民健康的影响。主要结论为:第一,非自愿搬迁显著降低了移民生理健康和心理健康水平。第二,非自愿搬迁安置距离和安置时机对移民健康具有异质性影响。相比后靠安置,市内跨县安置降低移民身心健康水平更大;非自愿搬迁对移民的身心健康的负向影响主要集中在26~55 岁阶段经历搬迁安置的群体,其中26~35 岁经历搬迁安置显著降低了移民的生理健康,36~55 岁经历搬迁安置显著降低了移民的心理健康。第三,非自愿搬迁减少了移民社会网络关系,并降低了移民社会融入和社会信任,进而阻碍移民的健康改善。

在以上分析的基础上,为推动中国非自愿移民健康发展,本研究提出如下建议。第一,把非自愿搬迁带来的移民健康损耗纳入移民安置补偿与后续扶持。以往非自愿安置补偿的对象主要是移民的物质损失,诸如移民的土地、房屋、牲畜以及农作物等显性的生产生活资料,而非自愿搬迁过程中诸如移民健康等非物质或比较隐形的生产生活资料损失尚缺少明确的补偿标准[19]。第二,继续深入开展有效的移民心理疏导及心理支持工程。即改善移民生产生活外部环境的同时,应特别重视非自愿搬迁移民的心理扶贫和心理健康贫困治理,尤其应统筹考虑贫困的心理成本和减贫的心理收益,结合群体内部差异提供制度性的心理疏导和融入社会服务,通过宣传、培训等多种方式,引导和培育移民积极健康的心理,增强移民提高生活水平的期望和信心,提高移民的心理资本水平,避免因移民心理、精神贫困而陷入贫困的恶性循环。第三,针对不同搬迁安置距离和安置时机情境下的移民提供差异化扶持,缓解不同搬迁安置距离和安置时机给移民内部带来的健康发展差距扩大状况。第四,移民建立良好的社会环境。从维持移民社会网络关系角度来看, 未来在移民搬迁安置过程中, 可允许血缘(家族)、业缘(亲友)、地缘(邻里) 实现整体搬迁,尽量保存移民原有的人际关系。同时,要加强移民安置地基层组织建设,为广大移民参与集体事务提供积极保障,不断增强移民的社会参与主动性和积极性。最后,加强移民群体同安置地非移民群体的信任工作,加强必要的法律法规宣传和执行力度,严格惩戒移民与非移民之间在生产生活中等方面不诚信行为。

参 考 文 献

[1] Cernea M. The risks and reconstruction model for reset?tling displaced populations[J]. World Development,1997,25 (10):1569?1588.

[2] Yntiso G. Urban development and displacement in ad?dis ababa:the impact of resettlement projects on low-in?come households[J]. Eastern African Social ScienceReview,2008,24 (2):53?77.

[3] 赵旭,陈寅岚. 水库移民多维介入型贫困的动态测度与致贫因素研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2021 (3):128?137.

[4] 李文静,帅传敏,帅钰,等. 三峡库区移民贫困致因的精准识别与减贫路径的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27 (6):136?144.

[5] 李忠斌,谭宇,程广帅. 非自愿迁移、相对收入与移民健康[J]. 中南民族大学学报(自然科学版), 2009(6):122?126.

[6] Wilmsen B. After the Deluge:a longitudinal study of re?settlement at the Three Gorges Dam,China[J]. WorldDevelopment,2016 (84):41?54.

[7] Yntiso G. Urban development and displacement in Ad?dis Ababa:the impact of resettlement projects on lowincomehouseholds[J]. Eastern African Social ScienceReview,2008,24 (2):53?77.

[8] Downing T. Avoiding new poverty:mining induced dis?placement and resettlement[J]. Mining,Minerals andSustainable Development,2002,58 (4):3?29.

[9] 唐贵忠,杨建设. 小浪底工程征地移民心理研究的启示[J]. 人民黄河,2005 (4):61?62.

[10] 周宜君,周银珍,胡红青,等. 三峡工程农村外迁移民安置效果区域差异及其启示[J]. 经济地理,2011,31 (8):1351?1357.

[11] 石智雷,杨云彦,程广帅. 非自愿移民、搬迁方式与能力损失[J]. 南方人口,2009 (2):40?48.

[12] George L K. Sociological perspectives on life transi?tions[J]. Annual Review of Sociology, 1993, 19(1):353?373.

[13] 陈银蓉,白昊男,甘臣林,等. 水库移民安置对不同年龄阶段移民的福利影响研究[J]. 资源开发与市场,2017,33 (11):1378?1383.

[14] 方浩. 社会资本对城乡老年人健康影响的实证研究——基于CGSS 混合截面数据[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2020 (2):88?97.

[15] Wang Bet al. The influence of social stigma and dis?criminatory experience on psychological distress andquality of Life among rural to urban migrants in Chi?na[J]. Social Science & Medicine, 2010, 71 (1):84?92 .

[16] 王甫勤,马瑜寅. 社会经济地位、社会资本与健康不平等[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2020,34 (6):59?66.

[17] 胡安宁. 社会参与、信任类型与精神健康: 基于CGSS2005 的考察[J]. 社会科学, 2014 (4):64?72.

[18] Grossman M. On the concept of health capital an thedemand for health[J]. Journal of Political Economy,1972,80 (2):223?55.

[19] 滕祥河,文传浩. 冗余资源配置视角下的可持续减贫策略研究[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,51 (4):108?115.

(编辑:牛晓霞)