巾帼英烈纪毓秀

2023-03-28牛铁航

牛铁航

1992年,父亲牛荫冠在弥留之际,口中一直念叨着一个名字——纪毓秀。这使我们倍感吃惊,为何父亲临终前会想到她呢?经多方了解和查找资料,在终于知道了父亲与纪毓秀曾经的革命往事后,我不禁深深感叹这两位清华学友在严酷的革命斗争中建立起来的似海情谊,不是亲人胜似亲人!

纪毓秀(1917—1939),又名纪雨秀,江苏宿迁人。1935年考入清华大学。1936年5月加入中国共产党。1937年2月,到太原参加牺盟会工作,担任“青年抗敌救国先锋队”副总队长,还兼任学生委员会委员。1938年9月,从决死一纵队调任牺盟总会组织部部长,是牺盟总会党的核心小组成员。两人在清华大学读书时就并肩战斗过,到牺盟总会后又一起担负起同阎錫山当局建立特殊形式统一战线的重任。特别是1939年七八月间,正当顽固分子积极准备向牺盟会和新军发动攻击时,父亲随薄一波赴晋东南开展工作,牺盟总会的工作暂由纪毓秀全权负责。她以虚弱的身体坚持战斗,但积劳成疾,牺牲在了工作岗位上,年仅22岁。她被誉为“硬骨头女英雄”“山西三大妇女领袖之一”和“中国妇女运动的先驱”。

恩师校长赠物明志 江苏女子北上清华

纪毓秀自幼聪颖好学,少时在南京实验小学读书。她非常珍惜学习时光,勤奋苦读,富有正义感,曾鼓励同学:“振奋起来吧,让我们一同和命运搏斗。”后考上南京女子中学。这是一所开明的女子中学,校长是著名的社会活动家陶玄。纪毓秀深受陶玄的影响和培养。本就聪颖好学的她在南京女中得到了系统的现代科学教育,增长了知识和才干。同时,她目睹了旧中国积贫积弱、屡受帝国主义欺压的状况,立志要科学救国。

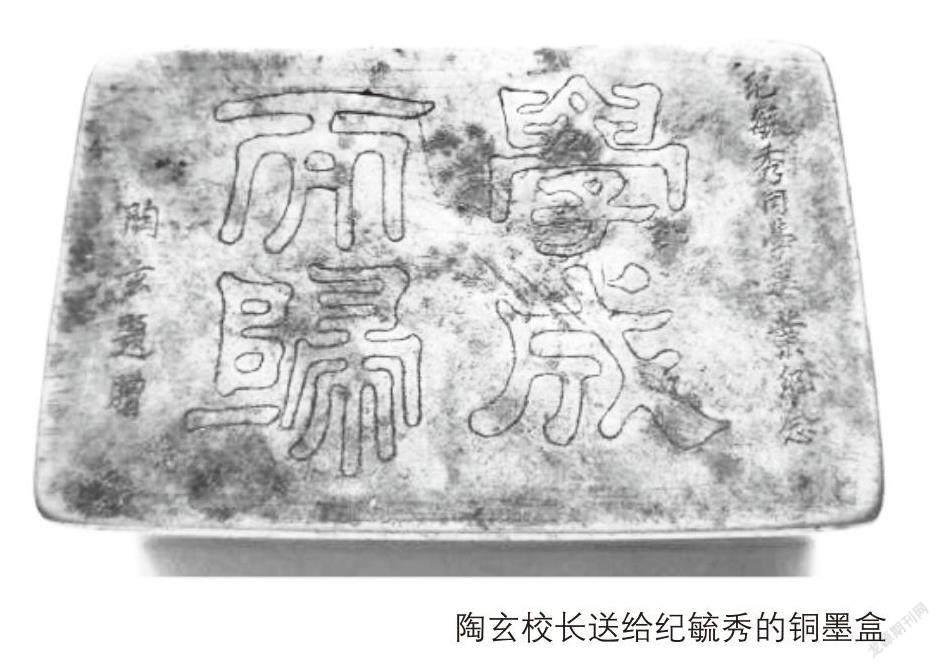

1935年秋,纪毓秀以优异成绩考入清华大学电机系。那年清华共招收300余人,女生更是凤毛麟角。作为恩师的陶玄校长临别时送给她一个精致的铜墨盒(底铭:北京两明斋),上书“纪毓秀同学毕业纪念”,正中镂空刻有4个大字“学成而归”,落款为“陶玄题赠”。“学成而归”,不仅是陶玄对学生的殷切希望,更是纪毓秀的决心抱负,亦可映照出20世纪二三十年代革命师生的共同精神追求。后来,纪毓秀不负初心,用年轻的生命成就了“学成而归”的最高境界——“视死如归”!

纪毓秀北上清华之时正值中国山河破碎、日本军国主义铁蹄步步进逼欲吞并华北之时,国民政府一退再退,与日本签订丧权辱国的“何梅协定”,而共产党则发出《八一宣言》,发动全民抗日救国、一致对外,形成抗日民族统一战线。清华大学和北平各高校学生群情激愤,一面反对国民党不抵抗的卖国行径,一面拥护共产党坚决抗日的主张。

清华园中的爱国学生早已在中国共产党的带领下行动起来。蒋南翔1932年考入清华大学中文系,1933年加入清华大学地下党组织。蒋南翔与1935年考入清华电机系的纪毓秀和1934年考入清华大学中文系的韦毓梅(又名孙兰)都是江苏同乡,父亲当时也与纪毓秀同在电机系,他们便组织起清华大学的抗日救国会,发动组织学生在党的领导下参加抗日救亡运动。

在清华大学进步同学的影响下,纪毓秀如饥似渴地大量阅读进步书刊并投身于爱国学生运动,经常半夜将写好的壁报贴在食堂门口或交通要道,第二天又与同学们一起看壁报,收集学生反映。她还与进步同学一道油印传单,秘密散发到学生中去。由于电机系课业重、时间紧,父亲带头转到经济系,以便腾出更多时间投入革命活动。化学系的学生姚依林也从化学系转入文学系,纪毓秀也转入外国语言文学系,从而有更多精力投入到抗日救亡的学生运动中。

接受革命斗争洗礼 成为学生运动领袖

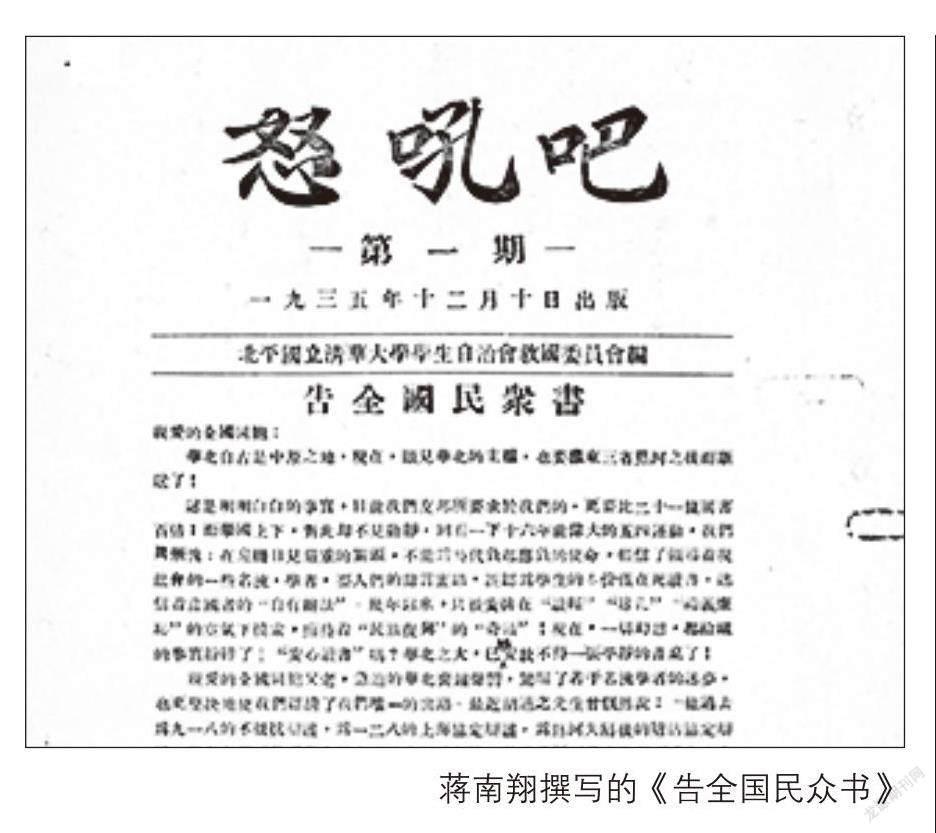

1935年12月9日晚,蒋南翔声泪俱下地写就清华大学学生自治会救国委员会《告全国民众书》,其中写道:“现在,一切幻想,都给铁的事实粉碎了!安心读书吗?华北之大,已安放不得一张平静的书桌了!”鼓舞了众多进步学生投身于抗日救亡运动。

1935年12月,父亲赴山东水灾赈济灾民并宣传抗日主张,回到北平后的第二天,即被清华大学地下党组织吸收为党员,不久接替蒋南翔担任清华大学地下党支部书记、北平西郊区委组织委员、北平地下党组织干事。其间,他在国民党军警包围清华大学搜捕共产党的紧急情况发生时,安排保护了清华大学的全部地下党员;同时建立和发展了清华大学、北京大学与海淀地区的中共地下党组织;卓有成效地发动西郊厂矿企业的产业工人组织起来,支持一二·九学生爱国运动。

民族危亡之时,在中共地下党员的带领下,纪毓秀的正义感和革命激情不断升华,毅然投入到抗日救亡的洪流中去。她先后参加了1935年底的“一二·九”大游行,“一二·一六”大示威,从中受到抗日斗争的洗礼。在这两次行动中,她英勇顽强,当时许多人还不知道她的名字,但大家常常提到的“清华那位女同学”,说的便是她。每次行动,她都全力投入,起到了先锋骨干甚至领导作用。1936年1月,她参加北平市学联组织的南下扩大宣传团。2月,南下宣传团归来后,清华学生成立“中华民族解放先锋队(简称‘民先)清华大队”,纪毓秀被选为大队队委。由于在历次抗日救亡运动中的突出表现,很快被吸收加入中国共产党,但同时也引起国民党反动当局的注意,她的名字被列入黑名单。

面对全国抗日爱国运动的高涨,国民政府开始实行高压政策。许多进步学生被捕甚至被开除,不少进步教授被解聘。在这种情况下,部分学生运动的骨干分子产生了急躁情绪。3月9日,北平十七中学学生郭清在狱中被折磨致死。消息传出,爱国学生纷纷要求学联抗议国民党当局的暴行。3月31日,在北京大学三院举行悼念大会,1300多名学生骨干参加了追悼会。国民党当局接到消息,立即派军警包围了北大三院。到会学生群情激愤,有人提出要抬棺游行,多数人同意,从后墙拆开一个缺口冲出,由北池子向南池子抬棺游行。队伍一出长安街,被大批军警冲散,许多学生受伤,54人被捕。被捕学生经多方营救,多数陆续出狱。北大校长趁机宣布将被捕学生开除,并停止北大学生会一切活动。其他学校的学生会和救亡团体也遭到了破坏。这次斗争虽然是英勇的,但却是失策的冒险行动,使学校中的进步力量受到不应有的损失,使学生爱国运动遇到了很大困难。

当时,纪毓秀也参加了“三·三一”抬棺游行,被军警打伤。她在养伤期间看到KV(即刘少奇)在《火线》上发表的《论北平学生纪念郭清烈士的行动》等纠正学运中错误倾向的文章,对之前参加的抬棺游行进行了反思。她对前来看望自己的杨淑敏说:“我真傻,只知道不怕打、不怕死,以为只要勇敢就行哩,真幼稚!”从此,她在抗日救亡运动中注意克服“左”的倾向,积极贯彻统一战线,运用合法斗争,团结广大群众,不断提高斗争艺术和领导艺术。由于学生中的一批革命骨干相继离开学校,或被开除,或毕业调走。许多繁重的工作担子压在年仅18岁的纪毓秀身上,她被推选为清华学生会代表会成员。

1936年秋,一些同学因参加救亡运动被捕入狱。一天,几位女同学谈论一位被捕同學的不幸遭遇,有的怒骂,有的悲泣。纪毓秀却一声不响地沉思着,等大家都静下来,她才沉重地说:“天气一天天冷了,她是穿着夹衣被捕去的,又有病……我们该怎么办呢?”这么一说,引起大家的思考。这时,她说道:“我们不能只是悲痛,应该想法子去营救被捕同学。我们的签名运动到现在还没有开展起来,这可不行啊!”就这样,把同学们从义愤中引向新的战斗,她还向同学们布置了具体任务。

奔赴山西抗日前线 走上工农革命道路

1936年绥远抗战期间,纪毓秀积极参与发起“援绥运动”,并参加“前线服务团”,离开学校,走上抗战前线。她先后担任清华民先大队队长、党支部委员(分管组织工作),成为深受同学爱戴的学生领袖。西安事变后,校内反动学生借机寻衅闹事,她冷静处事,因势利导,防止了事态扩大。她在同学们心目中的威望越来越高,但此时学业和革命工作已然无法兼顾。这时,北方局动员平津学生和干部到太原从事抗日工作。在清华,这一工作就是由纪毓秀直接组织的。其间,她作出一生中的重大抉择——勇赴国难,投笔从戎。

山西的抗战形势异常复杂。山西实力派代表阎锡山早年在日本加入同盟会,后加入国民党。1936年2月20日至5月5日,红军东渡黄河进入山西抗日,与阎锡山部队交火。阎锡山初尝共产党的厉害,向蒋介石求救,蒋介石派出10个师的嫡系部队开赴山西,然而蒋系部队不仅不抵抗日军反倒赖在山西,于是老谋深算的阎锡山玩起了以共产党、日本人和国民党中央军各为一方的所谓“在三个鸡蛋上跳舞”的平衡术。他自认会长,成立“山西牺牲救国同盟会”,邀请共产党加入其中,后来又以蒋介石授予的国民党第二战区司令长官名义压制共产党八路军,私下暗通日本人。

此时,以薄一波为代表的一大批共产党人经中共北方局批准,接受阎锡山的邀请,来到山西与之“共商保晋大事”,以牺盟会为平台,与国民党和阎锡山开展“特殊形式的上层民族革命统一战线”工作。为适应阎锡山的用人特点,北方局挑选了一些山西籍同志回到太原工作。我的父亲就是其中之一。当时,中共北平市委书记李雪峰和组织部长安子文找他谈话:“山西的政治形势好转,要挑选山西籍的同志回山西工作,因为阎锡山不信任外省人。”安子文问他:“你在清华学习差半年就要毕业,现在走拿不到文凭怎么办?建议你考虑好。”父亲回答:“我已考虑好了,服从党的需要,立即回山西。”自此,他离开清华,投身于山西的抗日前线。

父亲于1936年底回到山西,次年初进入牺盟会。1937年2月,牺盟会代表会议在太原召开,通过了改组后的新纲领,并充实了牺盟总会的领导班子。会长为阎锡山,常委有梁化之、薄一波、牛荫冠、宋邵文、雷任民、冯基平、傅雨田。除梁化之外全是中共地下党员。因父亲的身份并未暴露,我的祖父牛友兰又是山西著名士绅,因此父亲得到阎锡山的格外信任,被委任为少将参事,成为潜伏在阎锡山身边的“卧底”。

改组后的牺盟会主张全民抗战,积极发动群众,组织群众团体,很快就打开了局面,动员起百万民众加入牺盟会,山西抗日斗争蓬勃发展,如火如荼。4月,父亲组建了牺盟会太原市委员会和“抗敌救亡先锋队”(简称“抗先”)。七七事变后,协助薄一波组建“青年抗敌决死队”。紧跟着,北方局书记刘少奇安排薄一波专门从事抗日武装的组建工作,牺盟总会的工作交由父亲全权负责。他通过党组织将许多经历过一二·九学生运动洗礼的平津高校学子,安排到抗日前线的山西和共产党领导下的延安工作。纪毓秀就在这种情况下,从清华大学来到牺盟会,参加“抗先”的组建工作。

组织“抗先”的起步工作非常艰难。因为太原已有地下党领导的“民先”,当地民众因信赖共产党而信赖“民先”,对“抗先”既不了解也不信赖,认为其是阎锡山官办团体。一次,纪毓秀到太原女师去发展“抗先”,她动员一些“民先”队员加入“抗先”,无人响应,有的学校在行动上也不肯与“抗先”协调。纪毓秀耐心地向同学们介绍她历次参加抗日救亡运动的经历,说明成立“抗先”的意义。在她的努力下众人终于消除了隔阂,接受了“抗先”和牺盟会。

不久,纪毓秀接受组织安排,到沁县抗日决死一纵队政治部工作。她除负责为部队起草文件外,还办了个不定期刊物《战斗》,介绍牺盟会和各地抗日军民的战斗事迹;翻印马克思列宁主义著作供干部学习。此外,还兼任妇女队的领导工作。

由于刚开始做这种特殊形式的统一战线工作,纪毓秀宣传共产主义和阅读共产党的文件时被安插在牺盟会和新军内部的阎锡山密探发现,说她是共产党。阎锡山为此专门找到薄一波责问:“你们八路军彭德怀跟我说过,共产党不在牺盟会里发展组织,你们怎么把共产党纪毓秀送到牺盟会呢?”薄一波说:“纪毓秀是清华大学的学生,和牛荫冠是同学,这个问题还是交给牛荫冠处理好了。”梁化之便将此事转给父亲处理。当着梁化之的面,父亲给纪毓秀写信,信中他以牺盟会领导的口吻“批评”道,“有那么多文件要看都看不过来,你身为牺盟会的人,看别家的文件是不应该的”。言外之意是告诉梁化之,纪毓秀并非是共产党。此事才不了了之。

1938年在日军对晋东南发动九路围攻前,纪毓秀带着12名女同志组成的妇女工作队离开沁县,到和顺开展群众工作。她们依靠群众,发起向地主“借粮”的斗争,一个月内向大地主借出8万斤粮食,缓解了抗日军民的粮荒问题。她趁热打铁,把农、青、妇等各种救国会组织都建立起来。为此,纪毓秀经常不辞劳苦工作到深夜,被誉为“硬骨头女英雄”。

1938年下半年,纪毓秀被调回牺盟总会工作,担任组织部部长并兼任“民族革命青年团”执委。在父亲的直接领导下,她着手加强牺盟总会的组织建设,努力推动各地牺盟会积极发展抗日游击队。她与牺盟会印尼归侨李林、牺盟会夏县中心区女主任王竞成一道,被誉为“山西三大妇女领袖”。

为反顽积极工作 终因病献身革命

从1936年牺盟会成立到1939年底“十二月事变”的3年多时间里,牺盟会会员已经发展为150万人,其中有农救会、青救会、妇救会、工救会等完整的组织结构和下辖的决死一纵队、二纵队、三纵队、四纵队、暂一师、工卫旅等7万多人的武装力量。中国共产党与阎锡山开展的特殊形式的统一战线在山西取得了巨大发展,这使阎锡山寝食难安。

纪毓秀工作的范围及附近许多村镇都是阎锡山统辖下的区域,可以说是暗流涌动,各派势力角逐,政治空气非常紧张。20世纪30年代末,山西政局一步步走向武装冲突和血腥屠杀的险境。1939年3月,阎锡山召开“军政民高级干部会议”(史称“秋林会议”),这是其转向阴谋反共、对日妥协的重要一步。他把下辖的军、政、民3个系统的主要干部集中到秋林军政民干部集训团受训,同时成立军政民干部训练委员会,主管干部训练事务,调任纪毓秀、吕调元等为委员。集训团由阎锡山亲任团长。受训的牺盟会和新军干部中有不少人是中共地下党员,他们的安全受到严重威胁。纪毓秀和吕调元等与阎锡山斗智斗勇,设法说服其在集训团内增设行政和民运两个政治部,由吕调元、狄景襄两人分任主任,在纪毓秀主持下,从牺盟会调派一批干部,把两个政治部组建起来,摆脱了阎锡山的掌控。“晋西事变”前夕组织和掩护受训干部撤离秋林时,这两个政治部起到关键性作用。

1939年3月25日,在陕西宜川县城以北30里的秋林镇龙吟沟沟口大礼堂内,“巩固国共两党精诚团结”的横幅高挂主席台上方,“第二战区军政民高级干部会议”正在举行。阎锡山讲话说:“武汉失守以后,抗战越来越困难,二战区削弱了,只有共产党、八路军壮大了。现在我们要自谋生存之道。”接下来推出的方案是:取消新军的政治委员制度,文官不兼军职,推行“统一编制、统一训练、统一指挥、统一人事、统一待遇”方案——也就是将新军指挥、管理权归并到统一的晋绥军体制中去。会场出现了长时间冷场。为打破僵局,有人指出“牺盟会、决死队成分复杂”(意指存在中共组织),指责新军和八路军以及地方游击队“游而不击,空耗粮饷”。对此,共产党方面奋起反驳。坐在中后排位置、背着大草帽的小个子女兵起立发言,义正词严地问:“我李林在晋绥被敌人悬赏5000元大洋,而回到我们自己的会议上,却变成了‘游而不击!”她的发言使反对派感到突然,纷纷交头接耳起来。共产党人士适时响起掌声。掌声落地,李林再次起立,二度发言,直逼阎锡山:“牺盟会和决死队是按阎主任(阎锡山于1932年就任国民政府太原绥靖公署主任)的‘守土抗战主张办事的,他们这样不负责任地乱发言,把阎主任放在哪里?”李林第一次发言,阎锡山脸上红一阵白一阵,两条浓重的八字眉一跳一跳;李林第二次发言,阎锡山微闭双眼,默然无语,手中捏着的一支笔缓慢而有节奏地敲击着桌面。

阎锡山召集“秋林会议”,是想重新控制牺盟会和山西新军。原本参会的是军队师长和独立旅旅长以上军官、各区专员及保安司令以上的行政干部、公道团主要领導干部、牺盟会各中心区秘书。牺盟会与新军方面参会的有薄一波、续范亭、牛荫冠、戎子和等人。李林不在“高级干部”范畴,她是作为唯一的武装女代表,受举办方特邀而千里赴会的。“秋林会议”以“排共限共”为目的,开了3个多月却全然未达到阎锡山的目的。

“秋林会议”后,阎锡山同牺盟会中共产党的矛盾日益尖锐激烈,冲突随时都有可能发生。在极端艰苦和复杂紧张的环境中,纪毓秀坚持不懈地开展工作,终因日夜操劳而病倒。1939年上半年,她被确诊为干血痨,但仍然“三更灯火五更鸡”地拼命干。至9月,病情加重,已不能进食。父亲了解到纪毓秀生命垂危后马不停蹄地赶回牺盟总会,她在短暂清醒中仍争取时间向他汇报了工作。

9月18日,在牺盟会成立5周年之际,纪毓秀与父亲等牺盟会和新军的17名领导联合发表《为巩固团结、加强进步、抗战到底宣言》,揭露国民党顽固分子对牺盟会和山西新军的攻击,并提出牺盟会的奋斗纲领。

阎锡山越来越露出他反动的面目。在这个关键时刻,中共中央作出指示:为预防不测,我方干部要分期分批撤出秋林。父亲和纪毓秀等人在最后关头,用派遣出境、发放路条、写介绍信、开护照、秘密疏散等一切手段,从阎锡山眼皮子底下解救出数百名党员干部和一大批牺盟会决死队的军事干部。遗憾的是,还没来得及撤离的纪毓秀于10月6日晚病逝,年仅22岁。她践行了一个共产党员的先锋模范作用,牺牲在牺盟会总会所在地陕西秋林镇。

两天后,牺盟总会在秋林镇下葫芦村为她举行追悼会,音乐家马可为她谱写了哀乐。追悼会上,父亲深情总结了她短暂而辉煌的一生:“神大用则竭,形大劳则敝,形神离则死。纪毓秀同志的病是由于过于劳累加重,就如同一场耗尽了油的灯一样,于10月6日晚匆匆地熄灭了。这是一盏指引了多少青年走向革命道路的明灯啊!她的去世,与前方牺牲的烈士一样,是为民族的解放事业英勇献身的。”“纪毓秀的去世给牺盟会的工作带来了重大损失,也使我失去了一位在工作中智勇双全、顶天立地的好助手、好同志。一年来,凡是牺盟会的重要事务都少不了小纪的参与。对外和阎锡山、梁化之、赵戴文、李冠洋、王靖国等国民党军政要员斡旋,对内参与起草各种重要文件、通知、电文、宣言、评论,与各地来牺盟总会、新军干部联系、谈话、听汇报、传达指示,还要不时地代表我出席各种会议,发表讲演。山西省工、农、青、妇各个组织的筹备、恢复,几乎都是她代表牺盟总会负责操办的。尤其在同顽固分子斗争中,她更加机智勇敢,既能坚持针锋相对的斗争,又不失‘以斗争求团结的统战原则。小纪的确是牺盟会中的一位女中豪杰,中国共产党的优秀党员,反顽斗争中的一员闯将!”

远在汉口的清华大学同学韦君宜得知纪毓秀牺牲的消息,特写下文章(刊于《中国青年》1940年第2卷第2期),以示纪念:

夜已静,我已经要睡熟了,L君从山下来,隔窗唤我:“喂,告诉你,一个想不到的消息,小纪死了!在宜川病死了。”“什么?”我以为我听错,我以为是另一个小纪,又接连问了两三遍——但是,这竟是想不到的事实。我半夜都清醒着,辗转不能入睡。想起了前岁流亡在武汉,山西正混战中,我们听到许多某某同学阵亡的谣传,一群留汉同学谈论着。李江就说:“别人还可说,若是小纪死了我一定痛哭一场,我们大家都应当聚在一间屋里痛哭她一场!”啊!小纪,今天小纪当真死了。

1989年,清华大学召开纪念纪毓秀逝世50周年座谈会。根据校友们的强烈请求,学校决定将纪毓秀的骨灰由山西迁至水木清华北山上“清华英烈纪念碑”附近,立碑为记。

(责编 王燕萍)