重庆地区传统村寨建筑冬季室内热环境及空气品质特性

2023-03-27丁勇姚艳

丁勇,姚艳

(重庆大学土木工程学院,重庆 400045)

当前,针对村寨建筑的性能提升逐渐得到重视。2022年6月,住房和城乡建设部,国家发展改革委印发了《城乡建设领域碳达峰实施方案》,针对“打造绿色低碳县城和乡村”的任务,明确提出了“提升农房绿色低碳设计建造水平,提高农房能效水平”“引导新建农房执行《农村居住建筑节能设计标准》等相关标准,完善农房节能措施”“提高常住房间舒适性”等一系列要求[1]。由此可见,随着城乡建设领域绿色发展的不断深入,对于传统村寨建筑的性能要求也将明显提升,对于其室内环境的品质也将有本质的改善。基于国家西南民族村寨技术综合示范课题,以西南地区传统木结构村寨建筑为对象,开展了室内环境现状测试与分析,基于此,分析了当前基于村寨实际居住和感知状态的村寨建筑冬季室内热环境性能要求。

当前,涉及村寨室内环境的标准较少,目前只有《农村居住建筑节能设计标准》(GBT 50824—2013)[2]和《农村住宅卫生规范》(GB/T 9981—2012)[3]中有相关内容提及,而其他的都是针对城镇民用建筑适用的标准规范,例如《建筑环境通用规范》(GB 50016—2021),虽然这些标准针对民用建筑,但在实际中,由于村寨建筑的建设特性,往往并不会执行相关标准要求[4]。在涉及的针对性标准中,当前主要是针对农村建筑节能方面,并没有对农村建筑室内环境予以单独规定,且对农村建筑室内环境的各个环境参数也没有提出具体要求。而在一般的针对民用建筑的室内环境质量规范标准中,也并没有针对村寨室内环境的性能评价和指标要求予以确定。因此,对村寨室内环境适宜水平开展研究,以尽快确定相关环境性能要求,是应对国家发展目标的积极响应和科学支撑。

在对农村住宅的室内热环境状况的研究领域,已有一些中外学者开展了相关研究。在热环境状态方面,Singh等[5-6]对印度东北部的农村住宅的室内环境进行研究,发现农村住宅仅不能满足居民冬季的热舒适需求。Li等[7]对中国榆林地区农村住宅进行测试研究,发现住宅不能完全满足居民热环境需求。Zhu等[8]研究发现中国宁夏中卫地区农村住宅热环境不理想。谭良斌等[9]发现陕南商洛山区传统民居内部热环境呈现出冬暖夏凉的热性。任鑫佳等[10]研究了重庆地区的村镇住宅,发现村镇住宅的室内热环境大部分,都处于热舒适区外,都不满足人体热舒适的要求。唐方伟等[11]对四川传统民居进行了测试分析,表明传统民居室内存在常年结露现象,且传统生土墙围护结构保温作用不佳。宋冰等[12]研究发现安徽徽州地区民居的室内热环境不满意率高达71%以上,热舒适度低。丁勇等[13]针对重庆地区农村建筑室内热环境开展了主客观相结合的调研测试,发现当前冬夏室内热环境状态较恶劣。郑文亨等[14]对桂北山区乡村新民居和旧民居的热环境进行对比测试分析,发现民居夏季偏热、冬季偏冷。周忍等[15]对黄梅县的典型住宅的室内热环境进行测试,发现室内湿度水平偏高,总体热湿环境不佳。芮静雯[16]研究发现夏热冬冷地区农村住宅冬季低温高湿,室内最低温度仅为4 ℃左右,由低温导致的室内相对湿度持续较高。彭小洪等[17]对湘中地区的3种典型传统民居调查发现,民居在夏季和冬季室内热舒适度均较差,房间保温隔热性能不佳。丁勇等[18]分析了重庆地区农村建筑的热工性能,基于节能潜力分析了其性能差异。这些研究表明中国夏热冬冷地区的传统民居室内热环境状态普遍较为恶劣,建筑围护结构热工性能较差。在室内空气品质方面,当前研究主要针对城镇开展,对于村寨,由于大家普遍认为环境优美,因此往往忽略了其可能因为村寨生活习惯而产生的特有的空气品质问题[19-23]。

通过上述研究综述,可见当前针对村寨建筑室内环境的研究主要是在发现问题层面,大多数研究均是将测试结果与当前城镇民用建筑领域的环境标准进行对标,尚未见针对村寨生活需求和生活条件的适宜性研究[24]。现基于这一适宜性研究目的,通过主客观相结合的实地测试与访谈分析方法,对重庆地区传统村寨建筑冬季的热环境特性与空气品质进行适宜性评估分析。

1 测试与调研

1.1 测试方案

为了解村寨传统建筑室内热湿环境分布特性,选取了重庆市武隆区后坪乡文风村天池苗寨、黔江区小南海镇新建村十三寨各一栋具有代表性的传统村寨木结构建筑作为环境监测对象,还分别选取了两个地区各八栋具有代表性的木结构建筑作为实测对象。村寨建筑一般有2~3层,大致由客厅、卧室、厨房构成。在热湿环境监测中,采用Onset的UX100-011A温湿度记录仪对室内温度和湿度进行监测,在每栋建筑的客厅各自布置一个监测点,监测周期为2021年12月1日—2022年3月1日,监测数据间歇为10 min;对于空气品质,采用现场测试的方法,于建筑的客厅、卧室和厨房各设置测点一个,结合居民对房间的使用情况,分别对室内空气中PM2.5、PM10、总挥发性有机化合物(total volatile organic compounds,TVOC)、CO2的浓度,采用LX985温湿度空气品质监测仪器每日进行一次测试。

测试中相关测点布点原则和参数测试方法参考标准要求进行[25-27]。针对村寨居民大部分时间在客厅中度过,故选择客厅作为长期监测点,选择客厅、卧室和厨房作为测试房间。为了反映村寨建筑居民生活习惯,测试期间,村寨民居双扇门保持开启,而对于监测期间民居双扇门的开启与否则遵循居民的生活习惯,不做专门控制。

1.2 问卷调查

为了充分反映居民基于日常生活下对环境的主观感受,分析环境状态对应的人员适应性,研究在环境状态测试的基础上,还开展了主观访谈调研,调研内容涉及建筑围护结构、建筑空间大小、居民的生活习惯、门窗的开启习惯、居民对室内热湿环境的主观评价以及居民对现有居住热湿环境的期望等问题。

调研通过走访的方式开展,分别针对生活习惯以及热感觉,由调查者通过访谈被调查者完成并记录相关信息。其中热感觉调研等级划分参考PMV指标,设定为-3、-2、-1、0、1、2、3共7个等级,其中(-1,1)为可接受区间。

2 结果与分析

2.1 热湿环境测试与调查

依据上述测试方案,通过监测与测试,共收集到反映两个地区传统村寨建筑室内热环境分布状态的一年数据,选取12月、1月和2月时间段进分析,数据分布如图1所示。

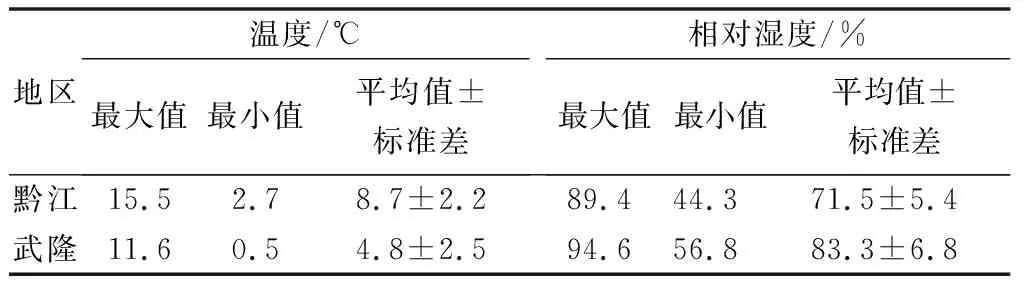

经统计整理的两地区典型住宅室内冬季温湿度的数据如表1所示。

表1 两地区温湿度分布统计Table 1 Distribution statistics of two regions

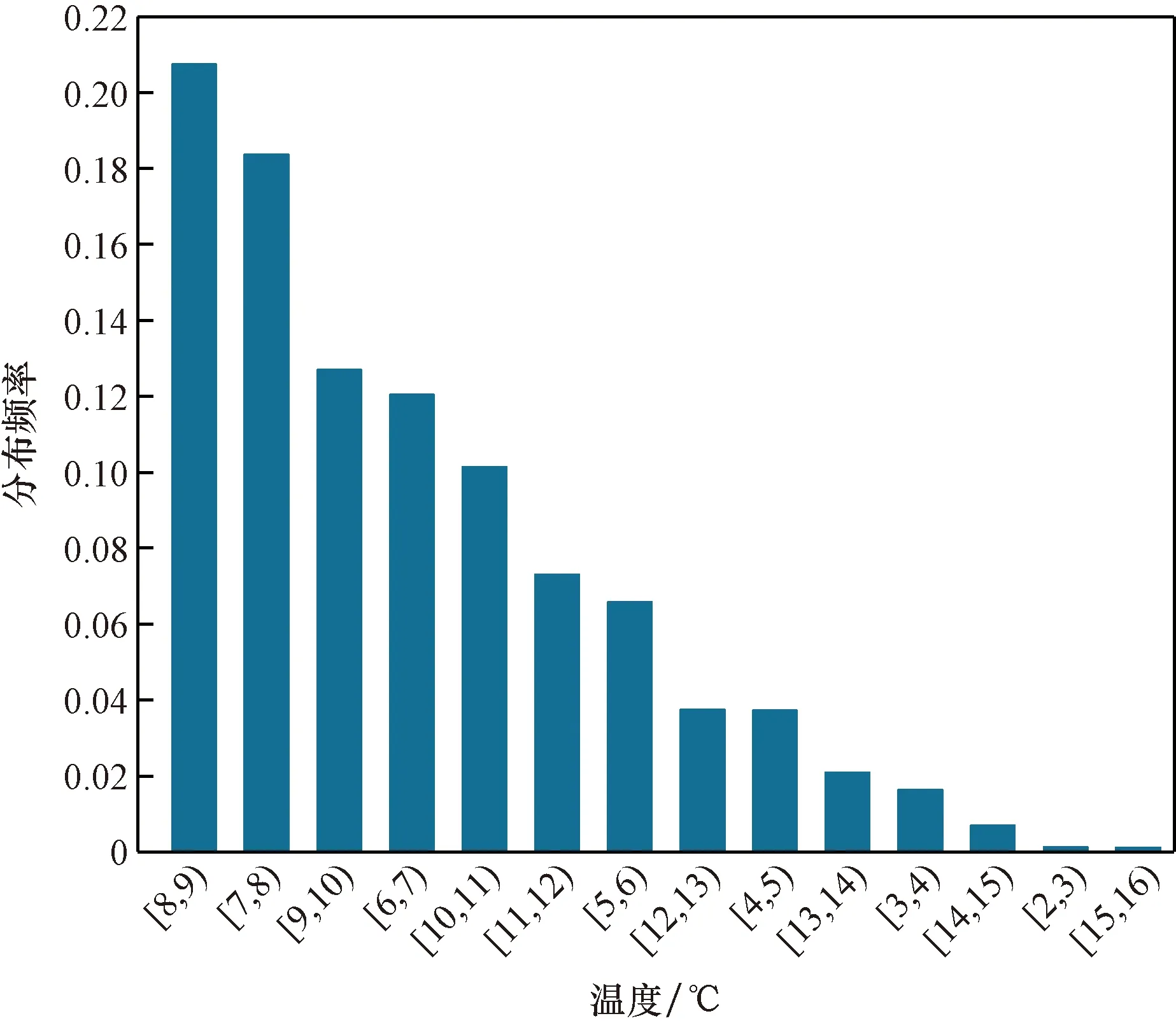

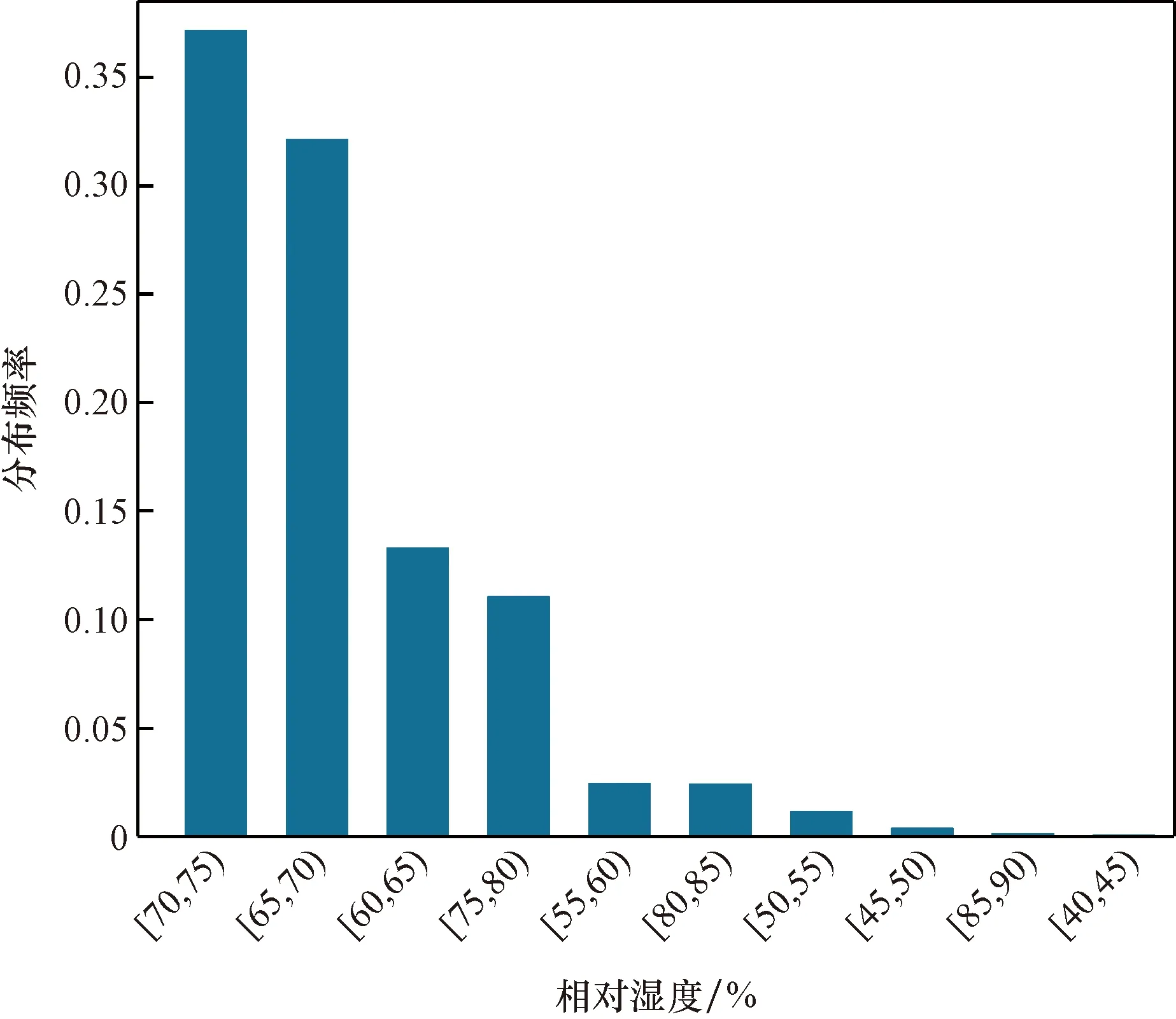

以1 ℃为区间,可得到黔江地区测试期间温度分布的频谱图如图2所示,根据温度分布频率图,8~9 ℃温度范围分布频率为0.21、7~8 ℃温度范围分布频率为0.18、9~10 ℃温度范围分布频率为0.13、6~7 ℃温度范围分布频率为0.12、10~11 ℃温度范围分布频率为0.10,累计可以得到近似分布频率70%的温度范围是6~11 ℃,平均温度为8.73 ℃;以5%为区间,可以得到黔江地区测试期间湿度分布的频谱图如图3所示,根据湿度分布频率图,70%~75%湿度范围分布频率为0.37,65%~70%湿度范围分布频率为0.32,累计可以得到近似分布频率70%的湿度范围是65%~75%,平均湿度为71.48%。

图2 黔江地区空气温度分布Fig.2 Temperature distribution in Qianjiang region

图3 黔江地区空气相对湿度分布Fig.3 Relative humidity distribution in Qianjiang region

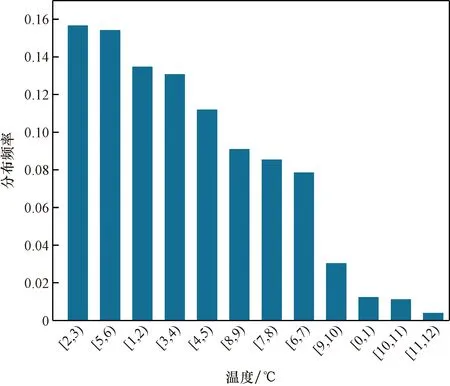

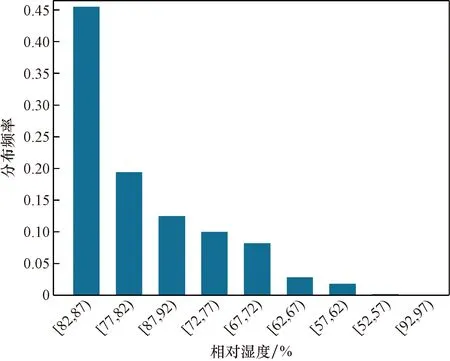

同理,对武隆地区,以1 ℃为区间,该地区测试期间温度分布频谱图如图4所示,根据温度分布频率图,2~3 ℃温度范围分布频率为0.16、5~6 ℃温度范围分布频率为0.15、1~2 ℃温度范围分布频率为0.13、3~4 ℃温度范围分布频率为0.13、4~5 ℃温度范围分布频率为0.11,累计可以得到近似分布频率70%的温度范围为1~6 ℃,平均温度为4.76 ℃;以5%为区间,可以得到测试期间湿度分布的频谱图如图5所示,根据湿度分布频率图,82%~87%湿度范围分布频率为0.45、77%~82%湿度范围分布频率为0.19、87%~92%湿度范围分布频率为0.12,累计可以得到近似分布频率70%的湿度范围是77%~92%,平均湿度为83.29%。

图4 武隆地区空气温度分布Fig.4 Temperature distribution in Wulong region

图5 武隆地区空气相对湿度分布Fig.5 Relative humidity distribution in Wulong region

通过对居民整个冬季热感觉主观调研,调研共获得16份问卷,虽然数量不多,但由于调研采用的是一对一访谈方式,结果具有针对性。经整理得到其热感觉投票频率分布如图6所示,依据热感觉等级划分依据,冬季黔江地区有71.5%的居民认为可接受,武隆地区有71.4%的居民认为可接受,其中处于热中性感觉的反馈分别为42.9%和71.4%。

图6 两地区居民冬季的热感觉Fig.6 Thermal sensation of residents in two regions in winter

将这一主观反馈结果与客观状态测试数据分布进行对照,可见在两地区冬季室内热环境状态的绝大部分(70%)分布区间(黔江6~11 ℃和武隆1~6 ℃),居民对环境的可接受度均达到了70%以上的比例。可见,虽然两地温度分布范围差异明显,但人员的满意程度并未出现明显的差异,这充分说明了在农村地区,由于对长期居住环境的适应,以及受生活条件的限制,人们对热环境的需求随环境特性而呈现了显著的趋同性。这一现象同样在相对湿度的分布区间中得到了验证,两地村寨居民所反映出来的对热湿环境空气相对湿度的可接受区间分别为65%~75%和77%~92%。由此可见,对于村寨居住环境的适宜性状态的研究,除了考虑健康因素外,还应充分结合各地不同的居住环境特性予以确定[28]。

对上述数据进一步分析发现,图6所反映出的热中性状态的比例,两地区差异较大,其中,黔江地区为42.9%,武隆地区为71.4%,对比分析两地区温湿度状态分布,从极端温度分布而言,武隆地区的热湿环境反而比黔江地区更为恶劣,其最低温度为0 ℃左右,温度处在0~5 ℃的分布频率为54%,而黔江地区的最低温度为2.5 ℃左右,温度处在0~5 ℃的分布频率仅为5%。但武隆地区人们对热中性的反馈比例却远高于黔江地区,这一方面进一步充分说明人员对长期生活环境具有强烈的适应性,虽然极端温度差异大,但由于长期生活在该环境中,具备了较好的耐受度,其仍然具有较高的满意度;而另一方面则表明虽然在某一状态上存在一定差异,但两地区在不同的低温环境下的整体热反馈却基本相同,说明低温环境达到某一状态时,人员的整体反馈具有一定的一致性。

上述测试分析表明,村寨由于生活环境和生活习惯的特殊性,居民对于村寨室内热环境的感觉明显有别于城镇建筑的热环境要求,其所感受的可接受热环境状态范围与其长期生活环境有着密切关系,而且基于研究可见,不同区域间的差异巨大甚至没有出现交集。

2.2 空气品质

针对农村的室内空气质量,根据相关研究表明,农村由于存在能源利用水平低、经济水平低、缺少机械排烟设备、通风条件差等特点,因此,其空气质量问题主要反映在由于人员活动引起的室内空气污染方面[22,29]。

通过测试调研发现,在冬季,传统村寨普遍采用秸秆、薪柴和煤等作为燃料进行取暖和炊事,且厨房没有机械排烟设备,加上卧室、起居厅通风条件不好,导致重庆传统民居室内空气质量影响因素并不是甲醛、苯、氨等,而是人员活动产生的CO、CO2、颗粒物等[30-31];而总挥发性有机化合物(TVOC)是反映室内空气品质的重要代表性参数。因此选择PM2.5、PM10、TVOC、CO2作为测试的对象,分别代表室内燃烧活动水平和人员活动水平。

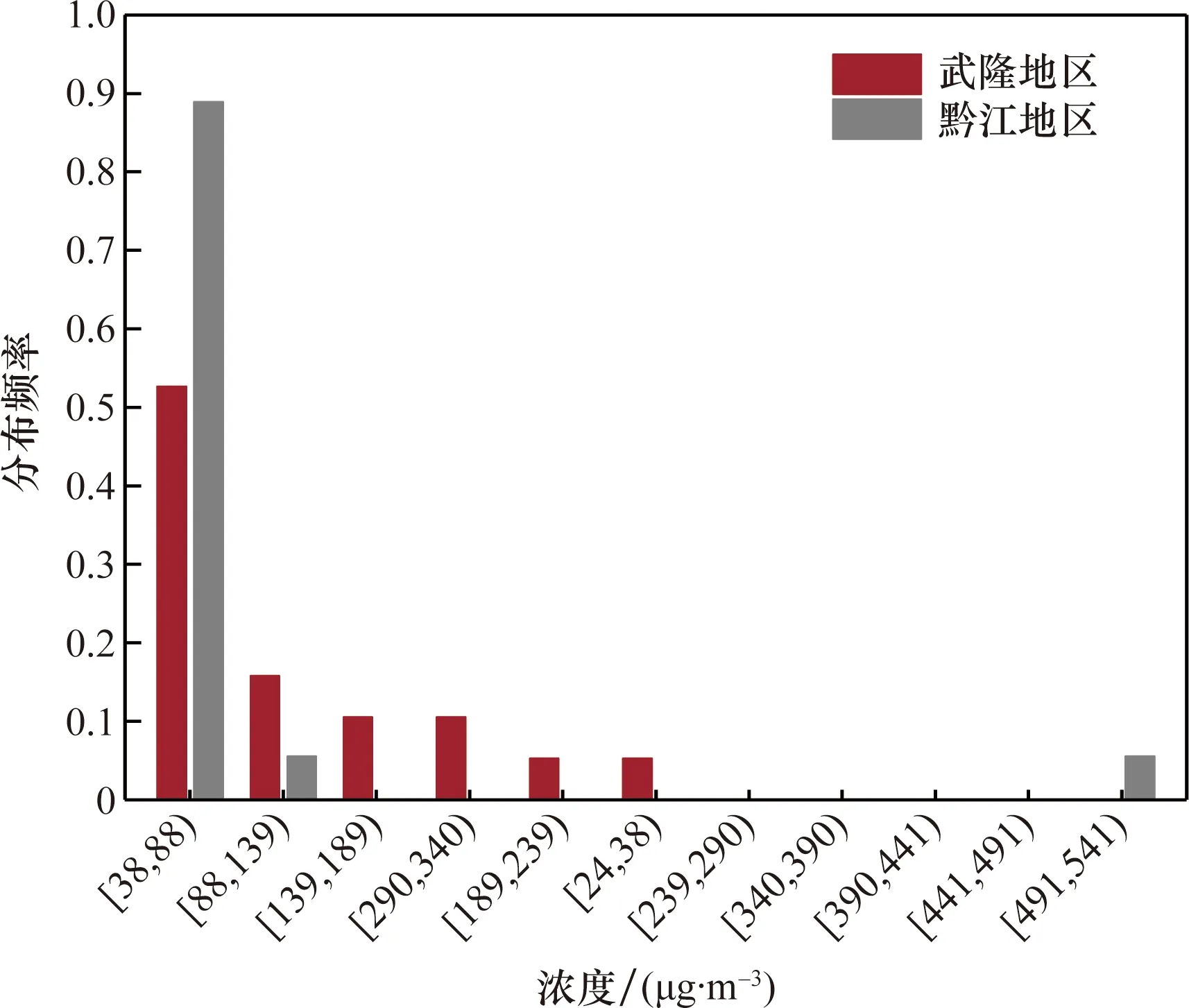

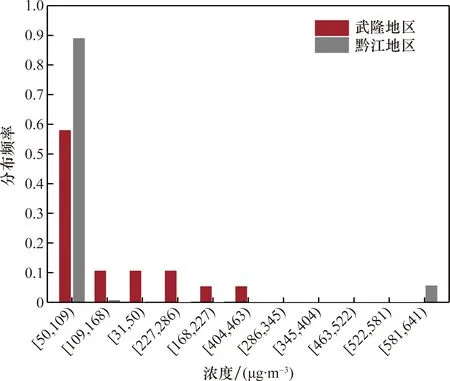

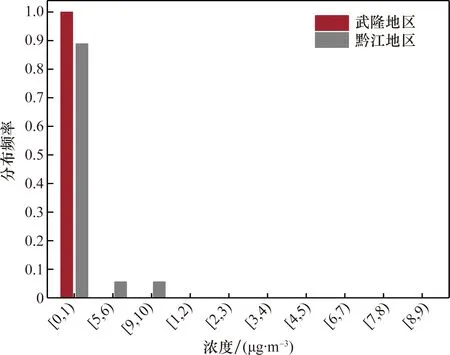

经统计整理的两地区典型住宅冬季室内污染物的测试数据,以50 μg/m3为区间,可以得到两地区测试期间污染物浓度分布频谱如图7~图10所示,可知两地区冬季室内PM2.5浓度集中分布在38.33~139.024 μg/m3,黔江地区平均浓度为84.45 μg/m3,武隆地区PM2.5平均浓度为112.61 μg/m3。对标《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)[26],黔江地区测试建筑室内PM2.5的超标率为16.7%,武隆地区测试建筑室内PM2.5超标率为52.6%。同理可得黔江地区测试建筑室内PM10的超标率为5.6%,而武隆地区测试建筑室内PM10的超标率为26.3%。还可知两地区冬季室内TVOC浓度集中分布在0~0.999 9 mg/m3,黔江地区平均浓度为0.51 mg/m3,武隆地区平均浓度为0.21 mg/m3。

图7 两地区PM2.5浓度实测分布Fig.7 Measured distribution of PM2.5 concentration in two regions

图8 两地区PM10浓度实测分布Fig.8 Measured distribution of PM10 concentration in two regions

图9 两地区TVOC浓度实测分布Fig.9 Measured distribution of TVOC concentration in two regions

图10 两地区CO2浓度实测分布Fig.10 Measured distribution of CO2 concentration in two regions

对标《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)[32],两地区测试建筑室内TVOC超标率均为11.1%。两地区冬季室内CO2浓度集中分布在(400~548.92)×10-6,对标《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002),黔江地区的测试建筑的室内CO2的超标率为5.6%,而武隆地区测试建筑室内CO2均无超标,且平均值为标准限值的46.6%。

综上,依据本次研究测试的4种污染物分布状态,黔江地区测试建筑室内污染物超标率排序为PM2.5>TVOC >PM10>CO2,室内空气质量问题主要反映在PM2.5和TVOC两方面,但PM10和CO2的仍然存在一定的超标情况;武隆地区测试建筑室内超标率污染物排序为PM2.5>PM10>TVOC >CO2,室内空气质量问题主要反映在颗粒物方面,但TVOC也存在一定的超标情况。

通过对两个地区典型的村寨建筑室内环境代表性污染物测试数据的分析,可见虽然农村地区整体环境质量较好,但由于村寨居民的生活习惯,会导致对室内环境质量产生影响的颗粒物浓度存在较大的超标情况出现,其首要污染物为PM2.5,PM10浓度整体情况较好,但随着生活习惯所采用的燃烧物不同,其也存在不同程度的超标状态。而对于表征空气整体质量的TVOC而言,由于村寨建筑往往存在通风欠佳、空气潮湿以及人畜共处的现象,TVOC也根据不同的生活习惯存在较大的超标现象。对于表征空气清新程度的CO2的超标率相对较低,甚至无超标,说明基于农村优良大气环境,以及村寨居住人数较少、习惯开门等特征,整体室内空气较为新鲜。

鉴于上述测试与分析,虽然村寨大气环境质量较好,但由于生活习惯和条件所产生的颗粒物污染却不容忽视。对于当前重庆地区典型的村寨建筑室内环境的改善,首先应该改善其生活燃料,减少甚至杜绝木材、煤炭等使用,并进行厨房、采暖方式的改造,以改善室内颗粒物超标的现象。另一方面,在新农村建设过程中,应积极引导村民实施人畜分处的模式,改变可能存在的生物细菌等的污染,最终改善室内空气品质。在建筑设计方面,还应更突出强调建筑的自然通风应用,进一步优化室内空气流通。

3 结论

对重庆市黔江地区和武隆地区的村寨建筑的室内物理环境冬季现状进行了测试分析,并针对居住者进行了主观访谈,了解掌握了重庆市典型村寨建筑室内热湿环境和室内空气品质现状,根据测试访谈结果分析,可以得到如下主要结论。

(1)同一地区村寨建筑室内热环境状态分布具有明显的差异,而不同地区对于热环境的可接受状态的区间也差异明显,这一方面说明当前在城镇建筑中广泛应用的标准,并不适合村寨居民;另一方面通过相关数据分析,由于村寨居民对热环境的适应性,不同的地区可接受热湿环境状态分布也因此具有明显差异。对于村寨建筑室内热环境标准的定量研究应充分考虑这一特性。

(2)村寨建筑由于所处的室外环境和居民生活习性特点,影响其室内空气品质的对象也与城镇建筑存在明显区别。在当前,重庆地区村寨建筑的室内空气质量主要受生活习惯的影响,具体反映在燃料应用、畜牧业养殖等方面,空气质量的改善更应从生活模式方面出发予以改善。