广东连南板洞省级自然保护区森林碳储量及其动态变化

2023-03-22廖水意彭友贵

廖水意,李 梦,彭友贵*

(1.广东连南板洞省级自然保护区管理处,广东连南 513300;2.华南农业大学林学与风景园林学院,广东广州 510642)

森林是陆地生态系统的重要组成部分,在地球碳素循环中发挥着重要作用,通过绿色植物光合作用将CO2转变为有机碳储存起来,从而降低大气中CO2的浓度,森林每年固定的碳约占整个陆地生态系统固碳量的2/3[1-2]。作为“碳汇”的森林生态系统,其固碳功能和碳素循环已成为当今研究热点问题之一[3-5]。Dixon 等开展了全球森林碳储量研究[3],方精云等[6]、周玉荣等[7]和李海奎等[5]研究了全国森林碳储量,许多学者开展了区域森林碳储量研究[8-11]。2020 年9 月,我国明确提出碳达峰、碳中和的“双碳目标”,森林碳汇在未来应对气候变化中将扮演越来越重要的角色。森林植被碳储量随时间呈动态变化,区域差异大,开展不同时期、不同区域森林植被碳储量的估算,对全球森林生态系统碳循环研究及森林生态系统碳汇管理具有重要意义。森林生态系统类型自然保护区保护了区域林分质量最好、生物多样性最丰富的森林生态系统,是区域重要碳汇。研究森林生态系统类型自然保护区的碳储量及其动态变化,以期为明确自然保护区的碳汇功能、了解其在区域碳循环中的作用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

广东连南板洞省级自然保护区(以下简称“板洞保护区”)位于粤北山区连南瑶族自治县最南端,南岭山脉南麓,地理坐标为112°14'25″~112°25'16″E,24°18'24″~24°26'09″N,面积10 195.8 hm2。区内海拔330~1 481 m,群峰矗立,超过1 000 m 的山峰有40多座,最高峰大磅山海拔1 481 m。板洞保护区所在区域为典型的亚热带湿润气候,兼具亚热带季风气候和山地气候特色,夏热冬寒,秋冬少雨,雨热同季,雨量充沛。2011—2020 年年均降水量2 059.1 mm,年均蒸发量1 289.6 mm,年均气温16.5 ℃。板洞保护区属森林生态系统类型自然保护区,森林资源丰富,是广东省亚热带面积较大、保存较完整的典型天然次生林分布区之一,森林覆盖率95.40%。

1.2 数据来源

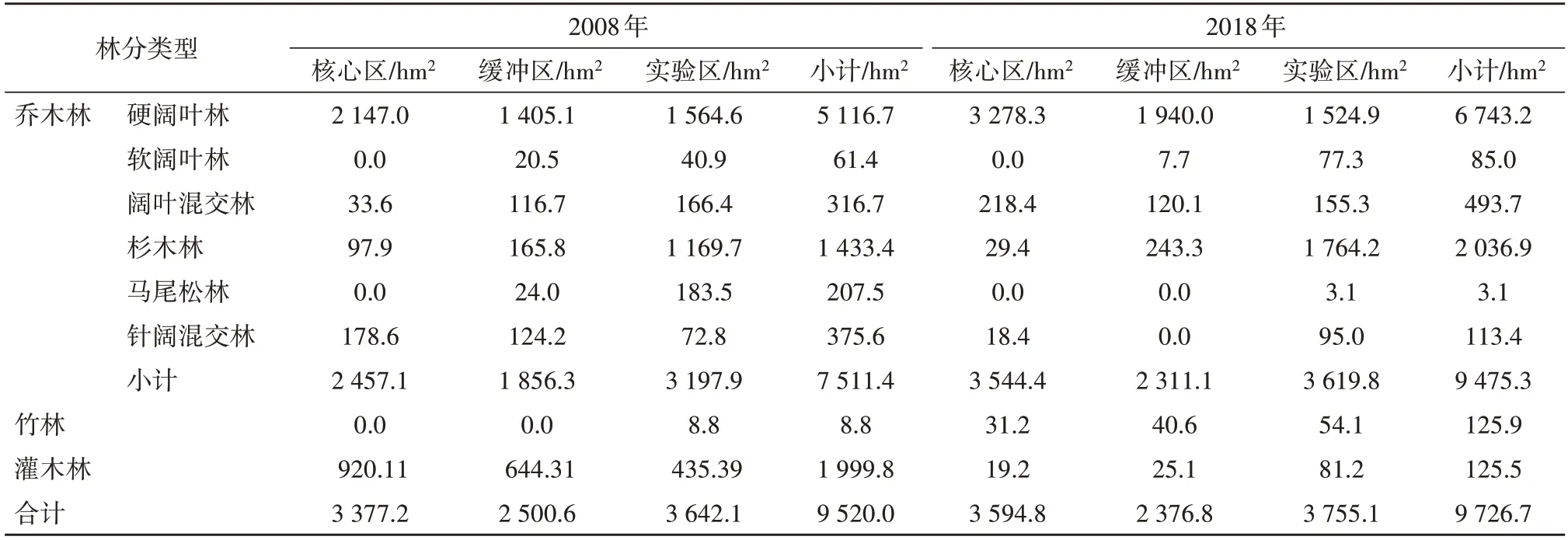

本研究数据来源主要为板洞保护区2008、2018年的森林资源清查数据,包括按小班统计的面积、蓄积、优势树种、龄组和功能分区等数据资料,其中林分面积汇总见表1。

表1 板洞保护区林分面积统计

1.3 研究方法

目前估算森林植被碳储量的方法主要为先测算森林植被生物量,再利用生物量和相应植被含碳率相乘得到碳储量。

1.3.1 乔木林生物量计算

板洞保护区乔木林有阔叶林、杉木林、马尾松林、针阔混交林等,乔木林生物量包括乔木层生物量、林下灌木层生物量和草本层生物量。乔木层生物量采用生物量转换因子连续函数法计算[6],公式如下:

式中,B为林分生物量(t·hm-2);V为蓄积量(m3·hm-2);a、b 为参数,其值采用《全国林业碳汇计量和监测技术指南(试行)》[12]推荐的数值(见表2)。

表2 生物量与蓄积量转换的参数值

乔木林中灌木层和草本层生物量采用我国亚热带地区森林下层植被生物量换算参数[12]计算(见表3)。

表3 森林下层植被生物量换算参数

1.3.2 竹林和灌木林生物量计算

竹林和灌木林单位面积生物量分别采用《全国林业碳汇计量和监测技术指南(试行)》[12]推荐数值74.26 t·hm-2和10.07 t·hm-2。

1.3.3 植被碳储量计算

植被碳储量等于生物量乘以植物含碳率。不考虑树种各器官、林龄等差异,含碳率采用《全国林业碳汇计量与监测技术指南(试行)》[12]推荐数值(见表4)。

表4 含碳率参数表

1.3.4 碳密度

森林植被碳密度(t·hm-2)等于森林植被碳储量除以森林面积。

2 结果与分析

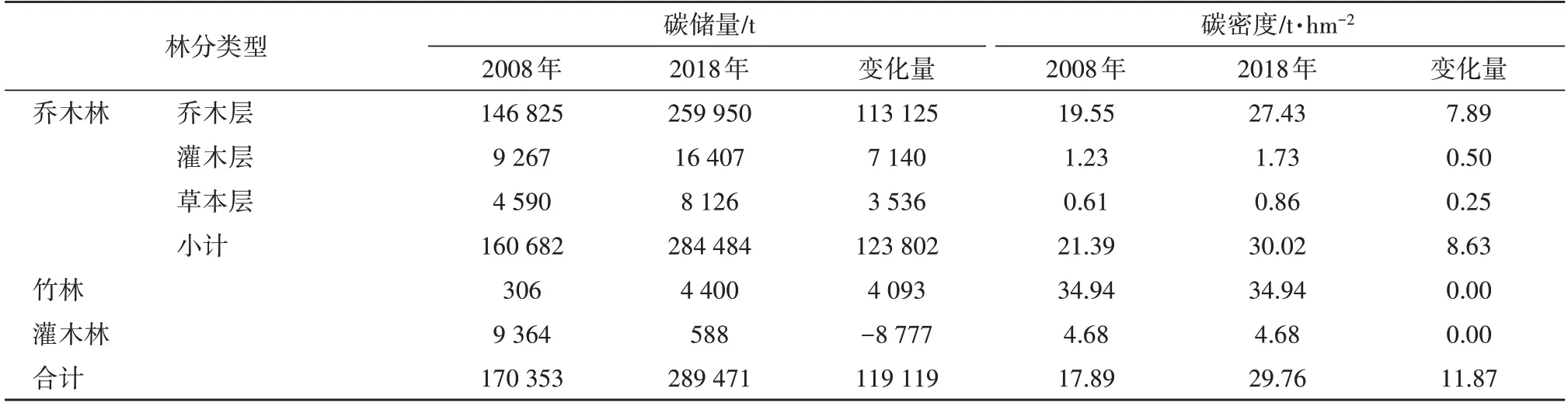

2.1 森林植被碳储量、碳密度及其变化

板洞保护区2008、2018年森林植被碳储量及其组成见表5。可以看出,板洞保护区2018 年的森林植被碳储量为289 471 t,其中乔木林碳储量284 484 t,占98.28%;其次为竹林碳储量,占1.52%;灌木林占0.20%。在乔木林植被碳储量中,乔木层、灌木层和草本层的碳储量占比分别为91.38%、5.77%和2.86%。与2008年的森林植被碳储量相比,2018年碳储量增加69.92%,其中乔木林和竹林的植被碳储量增加,其增加比率分别为77.05%和1 335.80%;灌木林的植被碳储量减少,减少比率为93.73%。灌木林植被碳储量的减少主要是灌木林面积减少所致。板洞保护区于2000年建立县市级自然保护区,2004 年晋升为省级自然保护区,通过近20 年的有效保护,林分质量不断提高,原划定为灌木林的1 874.3 hm2林地在2018年调查时转为了乔木林地,灌木林地面积减少了93.72%。乔木林地面积的增加及单位面积蓄积量提高40.83%,使得乔木林植被碳储量增加了77.05%。板洞保护区2018 年林地森林植被碳密度为29.76 t·hm-2,比2008 年提高了66.35%,其中乔木林碳密度增加8.63 t·hm-2,比2008年提高了40.35%,表现出保护区森林植被强大的固碳功能。

表5 板洞保护区森林植被碳储量及碳密度

2.2 各功能区森林植被碳储量及碳密度

自然保护区按照各区域的生态重要程度和不同的保护管理要求,分为核心区、缓冲区和实验区,其中核心区是自然保护区最为重要的区域,是保护区内人为干扰程度最轻、生态环境最好、物种多样性最丰富的区域,是保护区的精华和核心部分,需要进行重点保护;缓冲区是为了保护核心区,减少外界对核心区影响的区域;实验区是可以从事科研、教学实习、生态旅游和适宜性经营利用活动的区域。由表6 可见,2018 年板洞保护区的核心区、缓冲区、实验区的森林植被碳储量分别占全区森林植被碳储量的40.08%、25.12%、34.79%。各功能区碳储量不同是由林分面积和林分质量不同引起的。核心区面积大,林分蓄积量高,生物量大,因而碳储量多;其次为实验区,其林分蓄积量比核心区少,但面积最大,因而其碳储量仅比核心区少15 312 t。碳密度为核心区最高(32.28 t·hm-2),实验区最低(26.82 t·hm-2),核心区、缓冲区的森林植被碳密度分别为实验区森林植被碳密度的120.36%、114.09%,说明核心区的林分质量和碳汇功能强于缓冲区,而缓冲区的林分质量和碳汇功能强于实验区。

表6 2018年板洞保护区各功能区森林植被碳储量及碳密度

2.3 乔木林不同优势树种(组)林分的森林植被碳储量、碳密度及其变化

林分优势树种(组)不同,其碳储量和碳密度也会存在差异。板洞保护区乔木林各优势树种(组)林分的碳储量和碳密度见表7。可以看出,2018 年阔叶林(硬阔林、软阔林、阔叶混交林)、杉木林、针阔混交林、马尾松林的碳储量分别占77.01%、21.53%、1.14%、0.002%。硬阔林碳储量最多,其次是杉木林碳储量和阔叶混交林碳储量,2018 年三者分别占乔木林碳储量的66.92%、21.53%和9.16%,占森林植被总碳储量的65.76%、21.16%和9.01%;阔叶林碳储量合计219 076 t,分别占乔木林碳储量的77.01%和植被总碳储量的75.68%,阔叶林碳储量是保护区碳储量的主体。在2008—2018 年间,除马尾松林和针阔混交林外,乔木林其他林分的碳储量均有显著增长,其中硬阔林的碳储量增加最多,达到76 396 t;增长速度最快的是阔叶混交林,其2018 年碳储量比2008 年增加了196.90%,其次是杉木林碳储量增加了143.00%。2018年碳密度最高的林分是阔叶混交林(52.81 t·hm-2),其次为针阔混交林(36.12 t·hm-2);与2008 年相比,阔叶混交林、针阔混交林碳密度增长速度也最快,分别增加了90.48%、218.80%,杉木林和硬阔林的碳密度也分别增加了71.00%和26.76%。马尾松林由于采伐,软阔林因幼龄林的增加,这两种林分的碳密度下降。

表7 板洞保护区乔木林不同优势树种(组)林分的森林植被碳储量及碳密度

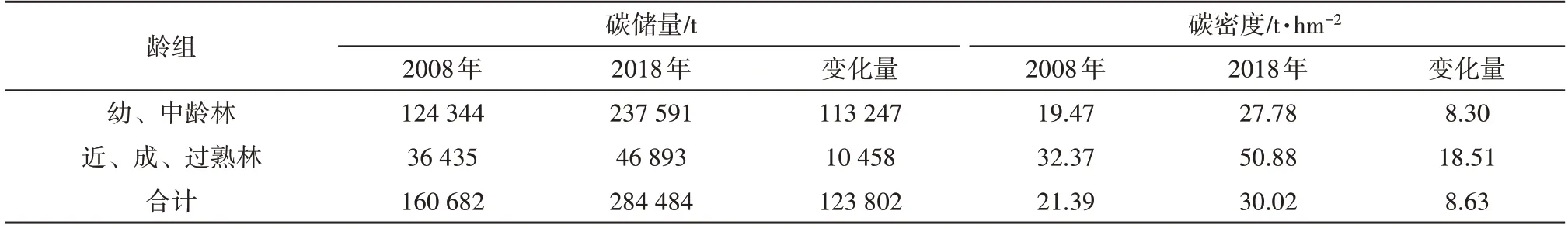

2.4 乔木林各龄组林分的森林植被碳储量及碳密度

按龄组结构划分,板洞保护区乔木林各龄组林分的森林植被碳储量、碳密度测算结果见表8。板洞保护区乔木林碳储量以幼龄、中龄林为主,2018 年幼、中龄林和近、成、过熟林的碳储量分别占83.52%和16.48%;2008、2018年幼中龄林的碳储量分别占乔木林总碳储量的77.40%、83.52%;各龄组林分的碳储量均增加,2018 年幼、中龄林和近、成、过熟林的碳储量分别比2008 年增加了91.08%和28.70%。2018 年幼、中龄林和近、成、过熟林的碳密度分别比2008年增加了42.63%和57.18%,说明板洞保护区的森林质量大幅提高,固碳能力增强。

表8 乔木林各龄组林分森林植被碳储量及碳密度

3 小结与讨论

3.1 小结

板洞保护区2018年的森林植被碳储量为289 471 t,其中乔木林碳储量、竹林碳储量和灌木林碳储量分别占98.28%、1.52%和0.20%;核心区、缓冲区和实验区的碳储量分别占40.08%、25.12%和34.79%;幼、中龄林和近、成、过熟林的碳储量分别占83.52%和16.48%,碳密度分别为27.78 t·hm-2和50.88 t·hm-2。在乔木林碳储量中,乔木层、灌木层和草本层的碳储量分别占91.38%、5.77%和2.86%;阔阔叶林(硬阔林、软阔林、阔叶混交林)、杉木林、针阔混交林、马尾松林的碳储量分别占77.01%、21.53%、1.14%、0.002%,亚热带常绿阔叶林在保护区碳汇中占主体。板洞保护区2018 年森林植被碳密度为29.76 t·hm-2,其中乔木林碳密度30.02 t·hm-2,阔叶混交林碳密度最高,为52.81 t·hm-2。在2008—2018 年间,板洞保护区的森林植被碳储量增加119 119 t,碳密度增加11.87 t·hm-2,分别增长了69.92%、66.35%,其中乔木林碳储量和碳密度分别增长了77.05%和40.35%,碳汇功能显著。

3.2 讨论

板洞保护区森林植被碳储量主要为乔木林碳储量。在2018年乔木林碳储量中,乔木层、灌木层和草本层碳储量分别占91.38%、5.77%和2.86%,与广州市成熟常绿阔叶林乔木层、灌木层和草本层碳储量的占比95.28%、4.30%和0.42%[13]比较,乔木层碳储量所占比例偏低,灌木层和草本层的碳储量所占比例偏高,主要是由于板洞保护区77.39%的乔木林为幼龄林和中龄林,林下植被相对于成熟林偏多。幼龄林和中龄林占比大,林分的固碳能力强,森林植被碳储量增长速度快,板洞保护区10年间森林植被碳储量增加了69.92%,而广东省森林植被碳储量在1997—2007年的10 年间只增加了22.11%[14]。2018 年板洞保护区乔木林平均碳密度为30.02 t·hm-2,低于同位于清远市的清新区2016年的乔木林平均碳密度32.15 t·hm-2[15],也低于深圳市2010 年的乔木林平均碳密度32.17 t·hm-2[16]和2018 年广东省国家级公益林的乔木林平均碳密度35.53 t·hm-2[17];乔木林乔木层碳密度为27.43 t·hm-2,低于广州市2011年乔木林乔木层碳密度的30.47 t·hm-2[8]和广东省2017 年乔木林乔木层碳密度的31.93 t·hm-2(2007年碳密度25.29 t·hm-2×10年增长率26.27%)[14],因而板洞保护区乔木林植被碳密度在广东省处于较低水平。与周边省份比较,不含乔木林的灌木层和草本层碳储量,板洞保护区2018 年森林植被碳密度27.24 t·hm-2,略高于江西省2004 年的25.38 t·hm-2[18]和湖南省2016年的24.27 t·hm-2[9]。

板洞保护区森林植被碳密度相对较低,主要是由于幼龄林和中龄林面积占比较高,同时也反映出保护区森林具有很大的固碳潜力。按照2018 年成熟林和过熟林碳密度52.92 t·hm-2测算,板洞保护区未来可增加森林植被碳储量221 182 t,比2018 年森林植被碳储量增长76.41%。板洞保护区森林固碳潜力大,随着森林资源保护管理的不断加强,林分质量不断提高,森林碳汇功能随之增强。此外,由于成熟林和过熟林的生长趋于平缓,其固碳能力减弱,对实验区的成熟林和过熟林可采取改造措施,将杉木林改造为固碳能力强的阔叶混交林,使保护区森林碳汇具有更大扩展空间。