发展学生数学探究能力的教学实践与思考

——基于教材和试题研究的视角*

2023-03-20颜波

颜 波

(江苏省张家港市教师发展中心 215600)

1 引言

《义务教育数学课程标准(2022年版)》[1]指出,教师要发挥主导作用,处理好讲授与学生自主学习的关系,引导学生独立思考、主动探究、合作交流,使学生理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得基本的数学活动经历.初中数学课程标准提出的过程目标着重强调了“经历、体验、探究”等术语.《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》[2]指出,高中数学教学以发展学生数学学科核心素养为导向,创设合适的教学情境,启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质.提倡独立思考、自主学习、合作交流等多种学习方式,激发学习数学的兴趣,养成良好的学习习惯,促进学生实践能力和创新意识的发展.同时,《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》[3]在创新教学组织管理部分也提出:“积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学,注重加强课题研究、项目设计、研究性学习等跨学科综合性教学,认真开展验证性实验和探究性实验教学.”现代数学哲学认为,数学是人类创造文明的成果,是一个探究和认知的过程.数学教学应该基于课程标准的理念展示这一创造性活动.数学教学应以发展学生数学学科核心素养为导向,创设合适的教学情境,启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质.多年来笔者一直努力践行“数学探究活动”教学,并在教学实践中形成了些许思考,现结合自身的教学实践与思考整理成文,敬请批评指正.

2 发展学生数学探究能力的教学实践

在人教A版教科书(2019年版)的主编寄语中有这么一段话:仔细阅读教科书,用心揣摩每句话,搞懂每个例题,在探究、质疑、反思中逐渐领悟概念及其蕴含的数学思想和方法,并用简明扼要的语言概括出来,从而实现认识的升华.这个过程,貌似慢而实为快,在反复推敲中悟出学习窍门,达到举一反三、触类旁通的效果,进而一通百通,由慢转快,这样的快是真快,是无后顾之忧的快,是充满智慧的快.

2.1 挖掘数学教材的文本内容来实施探究教学

从教学实践来看,教材中适合数学探究的问题很多,可以将教材中的数学公式、法则、性质、定理等作为探究问题,进行数学知识的过程性探究,也可以将教材中典型例、习题等作为基本探究问题,进行数学知识的迁移性探究.

案例1探究与发现:祖暅原理与柱体、锥体的体积

在研究了柱体与锥体体积之后,可以提出猜想:球的体积如何推导?

师:将半球(图1)放在平面M上,距底面M为x(0≤x≤r)的截面圆面积为π(R2-x2)=πR2-πx2.由此分析一下,应构造什么样的几何体?

生:面积为πR2-πx2的图形可以是一个圆环,该圆环外圆半径为定值R、内圆半径为x,当x由0增大到R时,内圆逐渐变大.因此,构造的几何体应该是一个底面半径和高都等于R的圆柱,挖去一个以上底面为底面、下底面圆心为顶点的圆锥后所得的几何体(图1).

师(继续提问):旋转体的母线是抛物线y=x2(0≤y≤H)的一部分,y轴为旋转轴,探讨该旋转体的体积.

案例2基本不等式的应用——求最值(复习课)

这是笔者开设过的一节市级公开课,借助课本上的例、习题变式教学示范引导学生学会探究问题,从而达到降低试题的“厚度”与“广度”,让学生深刻把握知识本质.本节主要凸显基本不等式在求最值中的应用.在“一正二定三等”这六字中最难的应该是“定”,它蕴含了构造的方法,教学中往往被过早的换元技巧讲解淡化了,影响学生对整体构造的理解.笔者根据课本题进行如下设计:

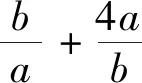

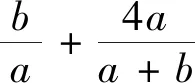

生:为了体现正数,需要a与b同号.

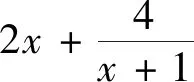

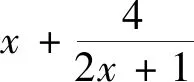

学生经过教师点拨以及小组合作,得到如下问题:

由课本题出发,通过设计一个变式让学生充分理解应用基本不等式求最值的三个要素,其中核心要素是定值的应用.那么定值的关键在于构造,教学中没有过早用换元法介入,而是让学生初步感受整体思想的应用,领悟换元法的本质.然后基于变式的思想鼓励学生自主设计问题,从而可以得到一组试题,进一步以基本模型的结构设计,通过代换重新得到一组问题;接着继续设置问题,让学生自主探究一个经典模型,打破了教学中对“1”的代换的理解.这样设计的探究教学,让学生学会通过变式探究加强对知识本质的理解,也通过变式教学逐步引导学生学会自主探究.

2.2 通过对试题的研究与开发来实施探究教学

高中每学期的期末试题、高三的历次模考题以及高考题都有很高的研究和开发价值,代表了命题专家的研究水平.一线教师应该通过对试题的开发研究引导学生学会研究试题,从而避免就题论题的现象,也加深学生对试题的理解,这样才能够深刻领悟知识本质.试题凝结着命题人的心血和智慧,深入学习、研究试题,探究其一般结论或改编其结构产生“新”的问题,能有效提升教师的解题能力和研究水平,同时可以带动学生对试题的探究,从而培养起探究数学问题的兴趣.基于这样的观点,笔者尝试从一道模考题出发组织教学,以便激发学生的探究意识.

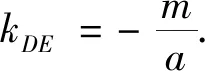

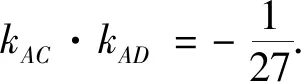

案例3(模考题讲评)已知抛物线M:y2=4x.过点(0,1)的直线l与抛物线M交于P,Q两点,过点F(-1,0)的直线FP,FQ与抛物线M分别交于点D(异于点P),E(异于点Q).证明:直线DE的斜率为定值.(学生解答后,提炼本题的思想核心,然后提出如何设置问题对本题进行探究.)

合作探究1 将点F(-1,0)换成F(1,0),那么直线DE的斜率为定值吗?

思考:已知抛物线M:y2=4x,F(-1,0).斜率为1的直线l与抛物线交于点D,E,直线DF,EF分别与抛物线交于点P(异于点D),Q(异于点E).证明:直线PQ恒过定点.

合作探究4 将F(-1,0)改为F(1,0),可得直线PQ恒过定点(0,1).

合作探究5 已知抛物线M:y2=4x,F(a,0).斜率为m的直线l与抛物线交于点D,E,直线DF,EF分别与抛物线交于点P(异于点D),Q(异于点E).证明:直线PQ恒过定点.(答案:直线PQ恒过定点(0,-am))

本题基于抛物线方程的结构特征及抛物线上两点间直线方程的结构特点来设计教学,通过特殊到一般的改变问题引导学生探究试题.学生在共同合作下得到了一系列探究问题;继续引导学生从逆向的角度对问题进行设计,继续开展探究.从本题的效果看,学生感受到了问题探究的思路与方法,进一步理解了知识结构的特点,从而学会了更好地解题.

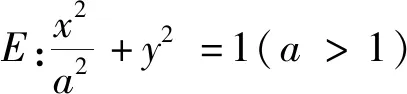

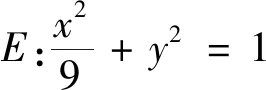

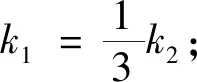

(1)求E的方程;(2)证明:直线CD过定点.

通过解答此题,你可以有哪些探究?(给学生一周的时间思考)

结果收集如下:

针对新高考模式下开放题的结构特点,学生分别从条件和结论出发设计了如下两个探究:

在以下三个结论中选择一个填在横线处进行证明.

本题基于椭圆第三定义的理解以及斜率之积为定值与直线过定点两个模型,引导学生探究本题,留给学生的时间较多,让学生对本题深入研究并提出一些探究想法.在整个过程中学生的思维得到了激活,能力得到了锻炼,研究兴趣得到了激发.

3 发展学生数学探究能力的几点思考

3.1 创设问题情境,引导学生积极探究

创设问题情境是指在数学课堂教学中教师通过营造氛围或提出预设问题,并使当下的问题情境与学生已有的认知结构之间产生矛盾冲突,学生凭借已有的知识不能独立理解或解决这一矛盾冲突,必须用到新知识或新方法,从而产生对新知识或新方法学习的迫切愿望,进而激发起强烈的求知欲.创设数学问题情境的目的就是使学生明确数学探究的目标,起到激疑诱思、打破原有认知平衡的效能[4].只有当学生对学习产生兴趣时,他们才能从“要我学”转变到“我想学”,再到“我要学”.为了让学生对学习产生浓厚的兴趣,教师在课堂上创设一些悬念和情景,启发学生把生活中的现象与学习的内容相结合,对之进行探究和思考,让学生认识到平时学习的知识对解决生活中的实际问题很有帮助,由此引起学生的注意,唤起学生对学习内容的好奇心,使学生对学习产生浓厚的兴趣.精心备课、突出重点、找准问题,课堂上留下足够的时间让学生动起来、有足够的内容让学生动起来,学生动手、动脑、动口,趣中生“疑”,让学生在质疑中发现问题,围绕问题各抒己见、深入学习.

3.2 营造开放环境,鼓励学生主动探究

学习中开放的探究环境,需要教师转变观念.教学中经常有教师认为这是“浪费时间”,其实不然,往往这样的学生未来更有创造力,这样的教学才符合课标要求、才落实了国家教育要求.为此,创造开放的环境可以从如下几方面入手:要善于培养“敢问”的学生,教师要让学生深入分析并把握知识间的联系,提出恰当的、富有启发性的问题,启迪和引导学生发散思维,同时用多种方法引导学生通过观察、试验、分析、猜想、归纳、类比、联想等思想方法主动地发现问题、提出问题、创造性地解决问题;要善于鼓励“不同”的见解,引导学生广开思路,重视发散思维,鼓励学生标新立异,大胆探究;要善于看见“特别”的地方.在教学中,教师要注意发现并肯定学生的探究性成果,尤其应强调学生的特别之处、高明之处,使学生探索的光华得以展现,使学生探究的自信心不断增强.布置“开放”的作业能有效帮助学生形成探究意识.比如高中数学习题中的实践与探索部分常常被忽略,而恰恰是这种类型的作业更能激发学生的探究意识.还有一些探究作业需要学生分工合作来进行,并且没有所谓的标准答案.学生先要确立主题并主动查阅资料,进行内容的筛选与整合.这种作业因为与生活和现实社会,甚至与科技发展紧密相连,所以能为学生创设广阔的空间,对学生而言,更能激发他们的创造意识,每一步都是他们全新的探索,真正达到以作业促探究.

3.3 组建兴趣团队,培养学生合作探究

培养学生的合作探究能力是教师需要用心用智去完成的一项系统工程,它包括培养学生的学习兴趣与合作兴趣、敢于质疑、积极创新、获得成功体验、习得探究方法等多方面的内容.教师应结合教育实践和理论学习,循序渐进地培养学生的合作探究能力.课堂上,教师要教给学生合作探究的方法,如:人人发言、组内展示,组长汇总、组间分享,学生点评、教师点拨.学生可以在合作探究中获取新知、获得感悟、提高学习力.在学习过程中,我们不仅要让学生学会探究,而且要鼓励创新,发展学生的创新能力,让学生创造性地学习.实际教学中,作为教师,要善于提升学生“自学”的能力,让学生能用科学的方法主动探求知识,让他们成为敢于质疑问难、个性充分发展的学习的主人.在提升学生自主学习过程中,教师要发挥好主导作用,教师需要经常启发、适时点拨、积极引导,需要长期、有计划地进行培养.这样的教学方式才可以激活学生思维,培养学生探究能力,开展创造性的学习.