喂养不耐受的低出生体重早产儿肠道菌群动态变化研究

2023-03-20邱玉芬高晓燕曾尚娟陈玉君

邱玉芬,高晓燕,赵 丹,曾尚娟,陈玉君△

(1.广西医科大学第二附属医院新生儿科,南宁 530007 2.广西壮族自治区妇幼保健院/广西儿科疾病临床医学研究中心新生儿科,南宁 530010 )

喂养不耐受(feeding intolerance,FI)是早产儿常见胃肠道并发症,在出生体重<2 000 g的早产儿中,FI的发生率为60%~70%[1],本院2017年统计的发生率约为50%。FI使患儿肠内营养进展缓慢,延迟的肠内喂养产生与饥饿相关并发症的风险,包括黏膜萎缩、绒毛变平滑及细菌移位等,严重影响个体生长发育,对于早产儿更有可能危及生命[2-3]。但FI的发病机制尚未清楚,有研究提示其与胎儿的肠道菌群有关[4-5],而通过微生态调整肠道菌群后,即使发生FI,全肠道喂养的时间可被缩短。可见,有益的肠道菌群构成对于胎儿肠道功能的恢复有积极作用,但目前关于发生FI的低出生体重的早产儿肠道菌群的研究较少,尤其是动态演变的观察。本研究旨在分析发生FI的低出生体重早产儿肠道若干菌群的动态变化,为临床应用微生态制剂治疗该类患儿提供临床依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

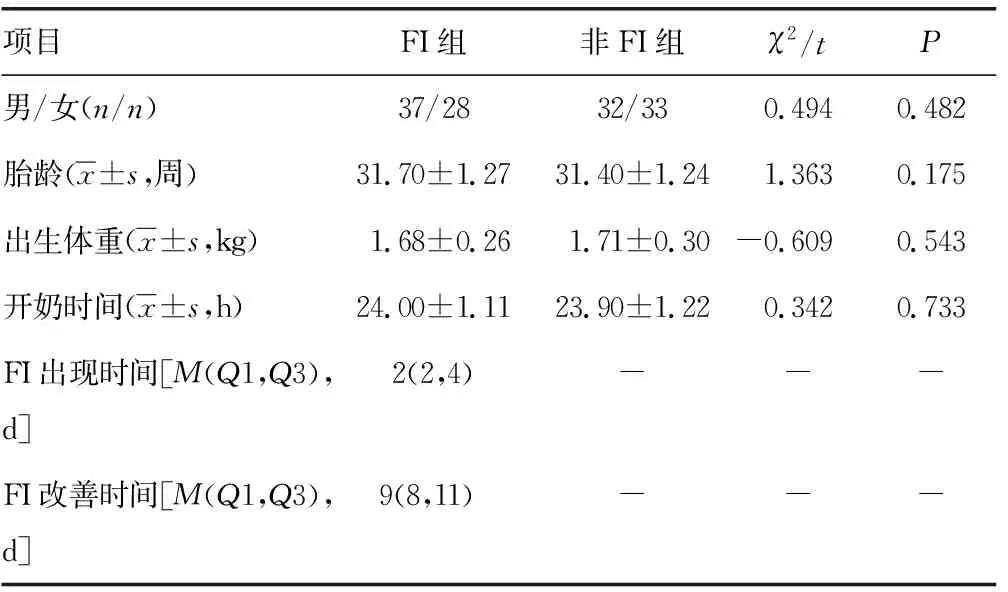

选取2018年1月至2019年12月广西医科大学第二附属医院分娩且在新生儿科住院,并出现FI的65例低出生体重早产儿作为FI组。纳入标准:(1)均为剖宫产,生后均给予配方奶粉喂养;(2)胎龄<37周;(3)出生体重为1 500~2 500 g;(4)出现FI,FI诊断标准如下:早产儿无法消化肠内食物,鼻饲下胃内残余量超过喂入量的50%,伴有腹胀、呕吐或二者兼有[6-7]。排除标准:(1)肠道畸形;(2)严重感染;(3)坏死性肠炎;(4)有抢救窒息史。另选择同期住院的与FI组胎龄、日龄、体重、剖宫产等相匹配,且未发生FI的65例早产儿作为对照(非FI组)。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。两组出院后在本院儿童保健门诊定期随访,并完成目标菌群检测。研究取得受试对象家长的知情同意,且研究过程遵循医学伦理委员会所制订的伦理学标准。

表1 两组儿童基线资料比较(n=65)

1.2 方法

1.2.1菌群采集

新生儿自然排便后,挑取粪便3~5 g盛于一次性无菌容器中送检,如不易获得粪便时或排便困难的患者及幼儿,可采用直肠拭子方法采集,取出后置于无菌容器内送检。所有粪便标本应立即送检,如不能立即送检,室温下保存≤2 h。标本运送过程中必须保证其安全,防止溢出,避免细菌污染。

1.2.2鉴定方法

菌落鉴定使用珠海迪尔生物细菌测试药敏板、梅里埃Vitek2鉴定卡进行细菌鉴定。粪便细菌DNA提取;粪便细菌DNA PCR扩增;DNA变性梯度凝胶电泳(denatured gradient gel electrophoresis,DGGE);DNA回收与纯化;T-A克隆及测序结果比对,以及DNA丰度分析等方法参考相关文献[8-9]。FI组检测时间点为出生后当天,即住院第1天(t1),以及FI改善后的第1、7、21、60、90天(t2~t6);非FI组t1检测时点也为出生后当天(入院第1天),以及此时间点后的第7、14、30、60、90天(t2~t6)。

1.3 统计学处理

2 结 果

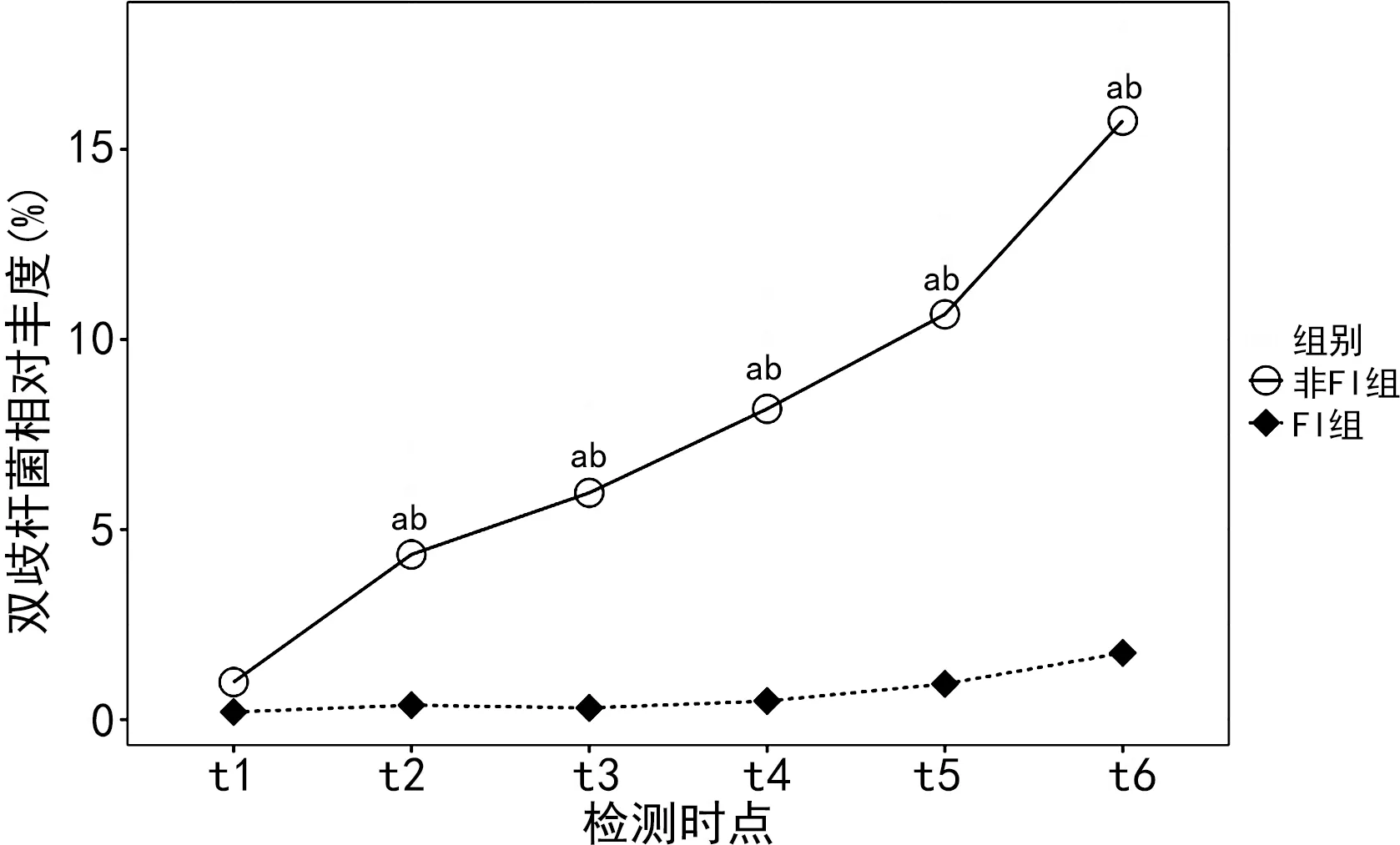

2.1 双歧杆菌相对丰度比较

t2~t6非FI组双歧杆菌相对丰度高于FI组,且与前一检测时间点比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图1。

aP<0.05,与FI组比较;b:P<0.05,与同组前一检测时间点比较。图1 两组双歧杆菌相对丰度比较

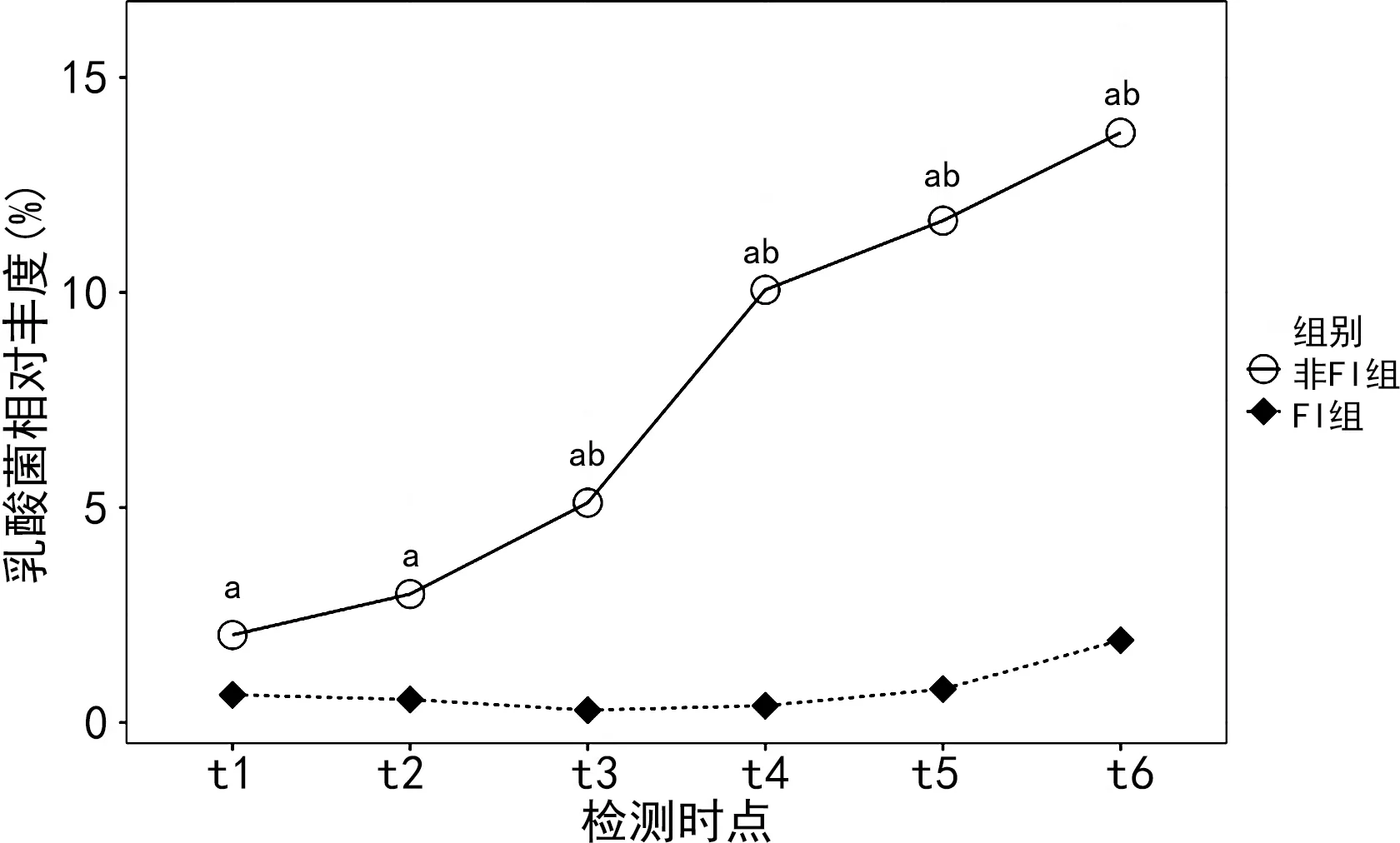

2.2 乳酸杆菌相对丰度比较

t1~t6非FI组乳酸杆菌相对丰度高于FI组,且t3~t6与前一检测时间点比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图2。

aP<0.05,与FI组比较;b:P<0.05,与同组前一检测时间点比较。图2 两组乳酸杆菌相对丰度比较

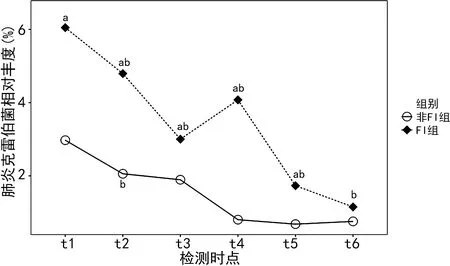

2.3 肺炎克雷伯菌相对丰度比较

t1~t5 FI组肺炎克雷伯菌相对丰度高于非FI组,且t2~t6与前一检测时间点比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图3。

aP<0.05,与非FI组比较;b:P<0.05,与同组前一检测时间点比较。图3 两组肺炎克雷伯菌相对丰度比较

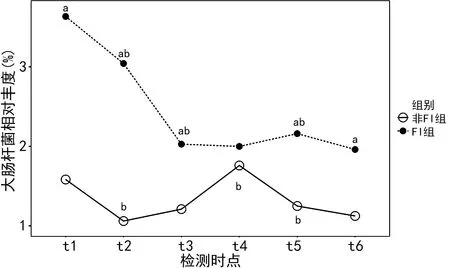

2.4 大肠杆菌相对丰度比较

除t4外,t1~t6 FI组大肠杆菌相对丰度高于非FI组,且t2、t3、t5、t6与前一检测时间点比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图4。

aP<0.05,与非FI组比较;b:P<0.05,与同组前一检测时间点比较。图4 两组大肠杆菌相对丰度比较

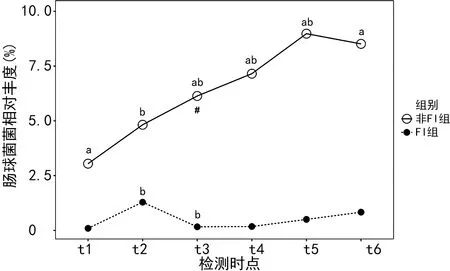

2.5 肠球菌相对丰度比较

除t2外,t1~t6非FI组肠球菌相对丰度高于FI组,且t2~t5与前一检测时间点比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图5。

aP<0.05,与FI组比较;b:P<0.05,与同组前一检测时间点比较。图5 两组肠球菌相对丰度比较

3 讨 论

本研究低出生体重早产儿发生FI的中位时间为出生后第2天,FI改善的中位时间为第9天。在时间上,本课题组设定6个检测时间点,t1 FI组还未发生FI,检测结果反映的是低体重出生的早产儿其肠道目标菌群是否存在差异。结果显示,除双歧杆菌外,FI组乳酸杆菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肠球菌相对丰度与非FI组有差异(P<0.05),提示低出生体重早产儿在FI出现前,如有肠道菌群紊乱,某种益生菌不足,以及条件致病菌过多可能导致FI。相关研究也发现,早产儿肠道菌群的定植模式异常,可导致FI[10-11]。因此,对于发生FI的低出生体重早产儿,能预防性使用益生菌干预,是否能减少其FI的发生,值得进一步研究。

双歧杆菌、乳酸杆菌和肠球菌是肠道益生菌[7]。其中,双歧杆菌是人肠道中最重要的益生菌之一,在维持肠道菌群平衡、提高机体免疫中起重要作用。其肠道水平提升可修复损伤肠壁,降低受损肠壁的通透[12-13]。乳酸杆菌可通过产生乳酸、细菌素及过氧化氢等抗菌物质抑制肠道有害菌的生长,进而起到保护肠道的作用[14-15]。而肠球菌可通过与肠上皮细胞相互作用,减轻宿主的炎性反应,保护肠道[8,16]。根据本研究结果,从入院第7天(t2)开始,未发生FI的低出生体重早产儿肠道双歧杆菌水平高于前一时间点,而发生FI的低出生体重的早产儿肠道双歧杆菌水平直到FI改善后第90天均未增加,更未达到未发生FI者的水平。两组肠道该菌群的动态变化及差异提示,发生FI的低出生体重早产儿肠道部分益生菌水平的恢复需较长时间。

肺炎克雷伯菌和大肠杆菌属于消化道的条件致病菌。其中肺炎克雷伯菌可影响肠-脑轴的调节,扰乱肠道微生态平衡,导致肠上皮细胞损伤,抑制早产儿的消化吸收功能,易导致肠炎[17]。大肠杆菌也可通过与人体细胞发生特异黏附、进而定居繁殖和产生肠毒素发挥致病作用[8]。根据本研究结果,从t2开始,FI组肠道肺炎克雷伯菌总体水平呈下降趋势,但直到t6才与非FI组水平无差异。而在大肠杆菌水平上,虽然FI组总体呈现下降趋势,但直到t6仍高于非FI组。这些均提示发生FI的低出生体重早产儿肠道条件致病菌水平的下降需要较长时间,考虑原因为发生FI的低出生体重早产儿住院时间长,缺乏各种益生菌的非母乳肠道营养支持。对于该群体,如在发生FI后,使用益生菌干预可能会改善其肠道菌群构成,减少其肠道营养时间,更早的回归正常喂养。

综上所述,低出生体重早产儿在FI出现前,肠道菌群紊乱可能导致FI,而发生FI后,其肠道部分益生菌水平恢复及条件致病菌水平下降需要较长时间。本研究不足之处在于:(1)仅检测了具有代表性的5种细菌,未检测肠道菌群多样性,而有研究认为肠道菌群的多样性与新生儿坏死性小肠结肠炎及脓毒血症有关[18-19];(2)由于未能很好地控制影响因素,在整个动态观察期间,未能将研究对象肠道疾病与菌群水平进行相关性研究。