宋代曹洞宗“大洪山時代”始末

2023-03-17沈國光

提要:曹洞宗在北宋初期面臨子孫難以爲繼的窘境,不得不由臨濟宗僧人浮山法遠代傳衣缽。到了北宋後期,由於報恩、道楷等僧人以隨州大洪山爲根據地展開弘法活動,曹洞宗方又得以復興。曹洞僧團的弘法策略有二:一是入京獲得宋廷的認可與護持;二是建立與地方士大夫之間的網絡關係。中央與地方成爲了曹洞宗弘法的兩個重要空間場域。這樣就保證了在十方制下,曹洞宗僧人依然能够持續擔任大洪山寺的住持。大洪山寺也因此成爲曹洞宗的專寺。北宋末至南宋時期,因地處南北政權交界地區的隨州屢屢受到戰亂干擾,大洪山寺僧侣與地方官員合作,組織成了一支重要的武裝力量。也正因爲戰亂的影響,隨州大洪山寺漸失曹洞宗復興以來的中心地位。與此同時,在大洪慶預、真歇清了以及天童正覺的努力下,曹洞宗在宋境内弘法的核心地帶逐步完成了向江南地區的轉移。

關鍵詞:大洪山寺 曹洞宗 弘法空間 戰亂

曹洞宗是由洞山良价與曹山本寂創始於中唐時期的一支禪宗法脉。唐末,曹洞宗興盛於江浙、兩湖一帶,。至洞山六世大陽警玄時,不得

曹洞宗法脉難以爲繼,(1) 至五代時式微

北宋時期的曹洞宗出現了復興態勢。由。相較五代而言,(2) 不依賴臨濟宗之浮山法遠代付

法遠代付法脉的投子義青被視爲曹洞宗振興的奠基人。對於宋代曹洞宗的發展,前彦的研

或個别大德的弘義理的闡明,。這些研究大多集中在法脉的傳承、(3) 究已基本廓清其脉絡

*匿名審稿專家對本文提出了寶貴的修改意見,特此申謝。

(1)楊曾文《宋元禪宗史》,中國社會科學出版社, 2006年,第 467頁。葛洲子《政局·法席·法脉 —唐末至宋初曹洞宗的興衰》(《早期中國史研究》第 8卷第 2期,2016年,第 1—52頁)詳細研究了唐末五代曹洞宗法脉的分布以及曹洞宗的衰落。

(2)浮山法遠代付義青曹洞法脉的問題,參石井修道《宋代禅宗史の研究―中国曹洞宗と道元禅》,東京:大東出版社, 1987年,第 209— 233頁。

(3)關於禪宗以及曹洞宗的研究相當豐富,不能一一。有關宋代曹洞宗的發展,除了上引楊曾文、葛洲子、石井修道的研究外,還可參[日]阿部肇一著、關世謙譯《中國禪宗史 —南宗禪成立以後的政治社會史的考證》,臺北:東大圖書公司, 1988年,第 747—784頁;Morten Schtter, How Zen Became Zen: The Dispute over Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism in Song-Dynasty China, University of Hawaii Press, 2008, pp. 78-121。

法等方面,無疑爲復原宋代曹洞宗發展的具體境遇提供了堅實的基礎。

坐落於隨州的大洪山寺是北宋曹洞宗復興所憑藉的一所重要寺院。大洪報恩得嗣於投子義青,於紹聖元年(1094)奉詔住持大洪山寺,成爲大洪山寺寺制更張後的第一代住持(1)。之所以認爲大洪山寺是宋代曹洞宗重要的寺院,是因爲在報恩之後歷任住持均爲曹洞宗法嗣,且事跡多清晰可考(2)。本文即通過研究宋代大洪山寺寺況,説明該時期曹洞宗復興運動的歷程。

另一個問題是,北宋曹洞宗何以“復興”?一方面是曹洞宗大德在佛學義理上的重要貢獻。另一方面需要注意的是,曹洞宗僧侣對於宗風的弘揚往往與具體的“環境”密切相關。這種“環境”可以説是僧侣行止與佛教政策,以及地方社會所凝成的一種“合力”。這種“合力”是如何形成的,又如何推動或者限制宋代曹洞宗的發展,也是本文所要解決的一個問題。

一、寺制更張與大洪山曹洞宗時代的開端

關於大洪山寺寺史的系統材料主要有兩份,一是宋人張商英撰於崇寧元年(1102)的

《大宋隨州大洪山靈峰禪寺記》(3),二是元人黄溍撰寫的《武昌大洪山崇寧萬壽寺記》(4)。據張商英所記,洪州開元寺僧善信爲大洪山寺的開山之祖。寶曆二年(826),善信至隨州祈雨抗旱,鄉民張武陵舍山爲善信興建精舍。至文宗時,寺院獲賜幽濟禪院之額。晉天福中改額爲奇峰寺,元豐元年(1078)改額爲靈峰寺,“皆以禱祈獲應”(5)。其後,靈峰寺之寺額又有更動。該寺第一、二以及第四代住持的塔銘皆稱該寺爲崇寧保壽禪院,這一寺額應是在徽宗崇寧年間獲賜。

(1)范域《宋故隨州大洪山十方崇寧保壽禪院第一代住持恩禪師塔銘》(簡稱《恩禪師塔銘》),張仲炘輯《湖北金石志》卷一〇,《石刻史料新編》第 1輯第 16册,臺北:新文豐出版公司, 1982年,第 12132頁下欄 — 12134頁下欄。《石刻史料新編》所收《湖北金石志》實爲張仲炘編《湖北通志稿》内金石部分。以下引文皆從《石刻史料新編》所稱《湖北金石志》。

(2)陳曦近期的研究同樣以本文所關注的石刻材料展開,但與本文旨趣有所不同。此外,這些石刻材料仍有不少值得開拓挖掘之餘地,該文的一些論斷亦有值得進一步推敲之處。參陳曦《宋代隨州大洪山的佛教變遷:以碑刻爲中心的考察》,《湖南大學學報(社會科學版)》2020年第 2期,第 19—27頁。

(3)張商英《大宋隨州大洪山靈峰禪寺記》(簡稱《靈峰禪寺記》),《湖北金石志》卷一〇,第 12126頁上欄—12128頁上欄;又見如巹編《緇門警訓》卷一〇,《大正新修大藏經》(簡稱《大正藏》)第 48册,臺北:新文豐出版公司, 1983年,第 1096頁上欄 — 1097頁上欄。《緇門警訓》所收作《隨州大洪山靈峰寺十方禪院記》。

(4)黄溍《金華黄先生文集》卷一二《武昌大洪山崇寧萬壽寺記》,《中華再造善本》影印上海圖書館藏元刻本,北京圖書館出版社,2005年,第 10b— 13a葉。(5)張商英《靈峰禪寺記》,第 12126頁下欄—12127頁上欄。大洪山寺寺額的更改,參王象之《輿地紀勝》卷八三《京西南路》“隨州·景物下·大洪山”條,影印道光二十九年刊本,中華書局,1992年,第 2705頁。

北宋初期,大洪山寺的寺産相當可觀。大中祥符年間,歐陽曄曾任隨州推官。此時奇峰寺内發生了糧食囤積事件。在歐陽脩爲歐陽曄撰的墓誌記載此事,云:

初爲隨州推官,治獄之難決者三十六。大洪山奇峰寺聚僧數百人,轉運使疑其積物多而僧爲姦利,命公往籍之,官爲出入。僧以白金千兩餽公,公笑曰:“吾安用此?然汝能聽我言乎?今歲大凶,汝有積穀六七萬石,能盡以輸官而賑民,則吾不籍汝。 ”僧喜曰:“諾。 ”飢民賴以全活。(1)

當時奇峰寺已有僧數百人,積穀六、七萬石,可見其在當地勢力之盛。《靈峰禪寺記》中亦稱此寺在善信圓寂之後“至今三百餘年,而漢廣、汝墳之間十數州民,尊嚴奉事,如赴約束,金帛粒米,相尾於道”,以至出現“貲强法弱”的現象(2)。大洪山寺寺制更張大概與此不無關係。

關於大洪山寺革律爲禪以及革甲乙子孫爲十方的時間,記載十分混亂。張商英《靈峰禪寺記》稱:“元祐二年秋九月,詔隨州大洪山靈峰寺革律爲禪。紹聖元年,外臺始請移洛陽少林寺長老報恩住持。崇寧元年正月,使來求十方禪寺記。 ”(3)大洪山寺於元祐二年

(1087)秋九月革律爲禪。劉長東以爲該寺在唐文宗時即賜號“幽濟禪院”,且《寺記》中未見宗派改屬,張商英所謂“律之徒”爲堅持甲乙制之僧侣,進而指出奇峰寺“革律爲禪”僅指住持制度的更張,而非佛教派别之更改(4)。就目前所見史料,尚不能輕易否定靈峰寺曾有過一段律寺的歷史。南宋宗鑒《釋門正統》載:“哲宗皇帝元祐二年,詔革大洪山靈峙(峰)寺爲禪。”(5)似可見奇峰寺此前已由禪寺改爲律寺,又在元祐二年重新革爲禪寺。暫不可考宗鑒是否參考張商英《寺記》,但至少説明在南宋僧人目中,大洪山寺革律爲禪的時間即是元祐二年。從制度本身而言,“革律爲禪”僅指寺院管理模式由按傳統戒律管理轉向按禪林清規管理,“革甲乙爲十方”僅指寺院住持承續方式的變更。雖然有學者指出宋代“革律爲禪”的含義包含著“革甲乙爲十方”的意義,並以《靈峰禪寺記》中“元祐二年秋九月”云云爲據認爲大洪山寺元祐二年的“革律爲禪”即指甲乙制轉向十方制(6)。但禪寺、律寺與十方制、甲乙制並非絶對對應。

(1)歐陽脩《居士集》卷二七《尚書都官員外郎歐陽公墓誌銘》,李逸安點校《歐陽脩全集》卷二七,中華書局, 2001年,第 422—423頁。文字校勘有調整。(2)張商英《靈峰禪寺記》,第 12127頁上欄。《緇門警訓》所收《隨州大洪山靈峰寺十方禪院記》中作“汝汾”,誤。“漢

廣”“汝墳”皆出自《詩經》篇名。(3)張商英《靈峰禪寺記》,第 12126頁下欄。(4)劉長東《論宋代的甲乙與十方寺制》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2005年第 1期,第 79— 89頁。(5)宗鑒編《釋門正統》卷四《興衰志》,《卍續藏經》第 130册,臺北:新文豐出版公司,1994年,第 821頁上欄。(6)國威《宋元寺院“革律爲禪”的多重含義及相關問題考論》,《宋史研究論叢》第 28輯,科學出版社, 2021年,第 245—

260頁。

在《靈峰禪寺記》與《恩禪師塔銘》中,除了“元祐二年”外,還有“紹聖元年”這一時間節點值得關注。若大洪山寺在元祐二年即已爲十方制,何以會在此時無人被敕差或疏請爲住持,而需到紹聖元年才“始請移”報恩?作爲第一代十方住持的報恩,他入主大洪山寺的時間點具有重要的標識意義,應視此爲大洪山寺開始十方制的時間。張商英《靈峰禪寺記》中稱該寺“貲强法弱,僧範乃革”(1),故延請報恩至山。“貲强法弱”與上引奇峰寺囤積糧食之事暗合,所謂“僧範乃革”當即是指寺制之更張。宋代之所以出現革甲乙爲十方之制,一個重要的原因是宋代甲乙制寺院多違反寺院財務的戒律精神(2)。上文所述宋初大洪山寺囤積糧食之事,也反應了寺院戒律之鬆弛。十方制改革正是爲了扭轉大洪山寺“貲强法弱”的情況。因此所謂“僧範乃革”應是指大洪山寺的十方制改革。據此,大洪山寺革律爲禪應在元祐二年,紹聖元年報恩的入主則標誌着十方制的確立。需要解釋的是,《恩禪師塔銘》所稱“紹聖元年,詔改隨州大洪山律寺爲禪院”一句(3)。《嘉泰普燈録》報恩專傳稱“大洪革律爲禪……詔師居之”,未及繫年(4)。實際上,《恩禪師塔銘》是混將革律爲禪與革甲乙爲十方視爲一事。張商英《靈峰禪寺記》中提到“律以甲乙,禪以十方”云云(5),誤將律院等於甲乙、禪院等於十方,或因此之故而未能明確書寫大洪山寺改爲十方制的時間。這也

造成了該寺於元祐二年革律爲禪的同時又革甲乙爲十方的錯覺。

在靈峰寺寺制改革的過程中,張商英的作用不容小覷。張商英《靈峰禪寺記》稱:“方其

廢故而興新也,律之徒懷土而呶呶。會予謫爲郡守,合禪、律而計之曰:……律之徒默然而

去。”(6)張商英與大洪報恩關係密切。《五燈會元》稱報恩“素與無盡居士張公商英友善”,張商

英又曾向大洪報恩請教三教大要(7)。寺制更張後,大洪山寺中仍有部分律僧。張商英在這次

調解中更偏向於禪宗,但絶非僅憑幾語便可使得律僧“默然而去”,更主要是因其知州身份。

十方制下,住持承續過程需由地方長官介入,並有一定强制性(8)。張商英不僅是一個忠

誠的護教徒,更是地方上代表官方意志的官僚。張商英於徽宗時知隨州,又於崇寧初爲吏

(1)張商英《靈峰禪寺記》,第 12127頁上欄。

(2)劉長東《論宋代的甲乙與十方寺制》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2005年第 1期,第 79— 89頁。

(3)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。

(4)正受著,秦瑜點校《嘉泰普燈録》卷三《隨州大洪第一世報恩禪師傳》,上海古籍出版社,2014年,第 94—95頁。

(5)張商英《靈峰禪寺記》,第 12127頁上欄。

(6)張商英《靈峰禪寺記》,第 12127頁。《緇門警訓》所收《隨州大洪山靈峰寺十方禪院記》中作“舍禪、律而訂之”(第 1096

頁下欄)。

(7)普濟著,蘇淵雷點校《五燈會元》卷一四《大洪報恩禪師傳》,中華書局,1984年,第 887頁。

(8)鄭夙雯《十方住持制の形成過程》,《印度學佛教學研究》第 53卷第 1號(2004年),第 140— 145頁;葛洲子《五代北宋

時期江南地區禪宗法脉的空間流動》,復旦大學博士學位論文,2016年,第 30— 48頁。

(1) 翰林學士

部、刑部侍郎、。具備官僚背景的張商英調和禪、律矛盾,對於靈峰寺得以成功復興有着不可忽視的作用。將甲乙革爲十方,即是通過官府的力量來解決“貲强法弱”、禪律衝突等問題。自此之後,靈峰寺的住持承續方式一直爲官選住持。在十方制下,官府勢力進一步滲透至寺院發展之中。元祐二年,革律爲禪後的靈峰寺依舊處於頽勢。在報恩至隨

現已不可詳考。但在頽廢至斯,“貲强法弱”。何以靈峰寺從(2)“蕪廢已久”靈峰寺州之前,

報恩至隨州後,靈峰寺逐步開始復興,甚至成了北宋曹洞宗的一所重要寺院。

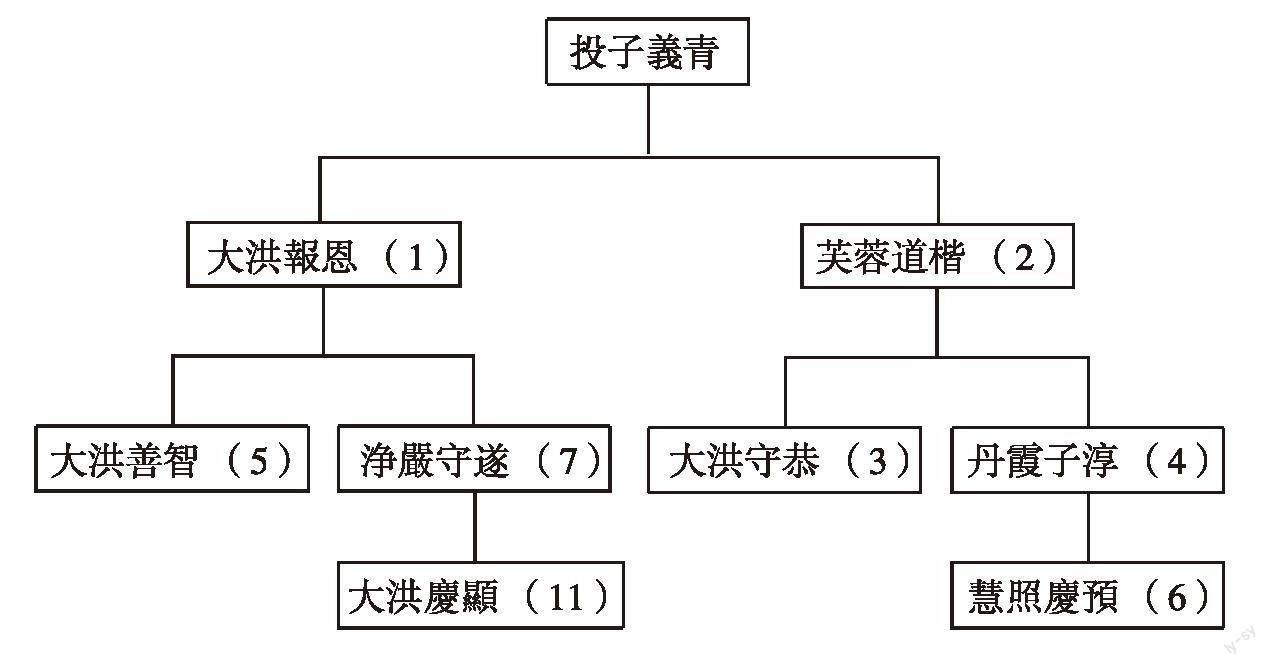

二、北宋至南宋初大洪山寺歷任住持考

大洪山寺寺制更張後,徹底成爲了曹洞宗寺院。據現存史料,大致可以將北宋至南宋初期大洪山寺的歷任住持及其法脉傳承復原如下。

投子義青

大洪報恩( 1)芙蓉道楷( 2)

大洪善智( 5)浄嚴守遂( 7)大洪守恭( 3)丹霞子淳( 4)

大洪慶顯( 11)慧照慶預( 6)

雖然大洪山寺住持承續方式已改爲十方制,但其宗派屬性始終没有改變,一直爲曹洞宗專寺。要解釋曹洞僧團是如何將大洪山寺占據爲專宗寺院,需從歷任住持的生平以及在

。(3) 故先詳考歷任住持的主要行迹如下大洪山寺的弘法活動中尋找答案,

(1)《宋史》卷三五一《張商英傳》,中華書局,1985年,第 11096頁。《宋史》卷二一二《宰輔年表三》“崇寧元年六月”條稱張商英“自翰林學士、知制誥兼侍讀、修國史、實録修撰除中大夫、尚書右丞”(第 5513—5514頁)。張商英《靈峰禪寺記》撰於崇寧元年正月上元日,結銜爲“翰林學士、朝散大夫、知制誥兼侍講,兼修國史,兼實録修撰,賜紫金魚袋”(第 12126頁上欄),可知當時張商英已回中央。

(2)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。

(3)胡建明已注意到《湖北金石志》中大洪山寺住持的塔銘,並譯成日文,還在文中附上了相關拓片。惜所附拓片字迹不清。分參胡建明《北宋末南宋初期における曹洞宗祖師の実証的研究(一):大洪報恩、芙蓉道楷について》,《仏教経済研究》第 43卷(2014年),第 181—211頁;《北宋末南宋初期における曹洞宗祖師の実証的研究(二):大洪山第四代目丹霞徳淳、第七代目浄厳守遂について》,《仏教経済研究》第 44卷(2015年),第 79— 101頁;《北宋末南宋初期における曹洞宗祖師の実証的研究(三):大洪山第六代目慧照慶預、明州天童山中興宏智正覺について》,《仏教経済研究》第 46卷

(2017年),第 103—130頁。下引《湖北金石志》諸僧碑銘時並參胡建明録文,凡有更正者皆隨文出注。

大洪報恩與芙蓉道楷皆爲投子義青之法嗣(1)。報恩爲衞州黎陽人,俗姓劉氏。熙寧九年(1076),報恩“舉方略擢第,調官北都”,並在北都(大名府)福壽寺僧智深處祝髮受戒。此後,報恩遊歷諸方,“聞青禪師之道而悦之,乃往依焉”,爲義青法嗣。紹聖元年,報恩入隨州住持大洪山寺(2)。直至崇寧二年報恩被召入主東京法雲寺止,報恩於大洪山寺的弘法活動長達九年,基本奠定了大洪山寺曹洞宗的宗派歸屬。有意思的是,在崇寧三年大洪山第二代住持芙蓉道楷被旨移住東京十方浄因禪院後(3),大洪山寺虚席,報恩於崇寧五年應隨州知州之延請再度入主大洪山寺。

第二代住持芙蓉道楷,俗姓崔氏。熙寧七年,道楷試經得度。次年受具足戒後,開始

“遊歷諸方,徧參知識”。此後,道楷於義青處得大陽警玄所傳“衣履”,成爲曹洞法嗣。道楷大約於元符二年(1099)時離開大陽山寺,入居大洪山寺。關於道楷擔任大洪住持明確的時間暫不可考,大約是在崇寧二年報恩入京之後不久。道楷又於次年入主東京十方浄因禪院。雖然道楷擔任大洪山寺住持的時間不長,但其前後在此停留的時間則有四年

之久(4)。

第三代住持没有專門的傳記與碑銘資料,但可考證出是守恭。大洪山寺第四代住持丹霞子淳的《塔銘》稱:“政和五年,隨州大守向公再請師住洪山保壽禪院。 ”(5)道楷離開大洪山寺後,報恩又再次擔任住持至政和元年。如此,第三任住持的擔任時間應在政和元年至五年之間。《恩禪師塔銘》立於政和三年,爲“法姪崇寧保壽禪院住持傳法沙門守恭立

(1)關於大洪報恩的系統資料有三份。第一是《嘉泰普燈録》卷三《隨州大洪第一世報恩禪師傳》(第 94— 97頁),第二是

《五燈會元》卷一四《大洪報恩禪師傳》(第 886— 889頁)。後者基本沿襲前者,屬同源。第三是《恩禪師塔銘》。本文對於報恩行跡的考察主要基於《恩禪師塔銘》,無特殊説明不復出注。關於芙蓉道楷的傳記材料有如下幾種:《禪林僧寶傳》卷一七《天寧楷禪師傳》,《卍續藏經》第 137册,第 512頁上欄— 513頁下欄;《石門文字禪》卷二三《定照禪師序》,釋惠洪著,釋廓門貫徹注,張伯偉等點校《注石門文字禪》,中華書局,2012年,第 1391— 1393頁;《嘉泰普燈録》卷三《東京天寧芙蓉道楷禪師傳》,第 91— 94頁;《五燈會元》卷一四《芙蓉道楷禪師傳》,第 882— 886頁;王彬《隨州大洪山崇寧保壽院十方第二代楷禪師塔銘》(簡稱《楷禪師塔銘》,《湖北金石志》卷一〇,第 12139頁下欄 — 12141頁上欄)。本文對於道楷行迹的考察,主要基於《楷禪師塔銘》,無特殊説明不復出注。

(2)張商英《靈峰禪寺記》稱:“紹聖元年,外臺始請移洛陽少林寺長老報恩住持。 ”(第 12126頁下欄)范域《恩禪師塔銘》稱紹聖元年,“部使者奏請師住持。已而丞相范公守隨,復左右之。師普施法雨,遠邇悦服”(第 12133頁上欄)。楊曾文《宋元禪宗史》據《恩禪師塔銘》認爲范純仁在紹聖二年守隨後又奏請報恩住持大洪山寺,故將紹聖二年定爲報恩開始住

持大洪山寺的時間(第 476頁)。實際上,在范公守隨前,報恩已至大洪山。(3)《禪林僧寶傳》卷一七《天寧楷禪師傳》,第 512頁下欄。(4)道楷事迹詳參沈國光《北宋曹洞宗復興初期的弘布及其時空過程 —以芙蓉道楷行迹爲綫索》,《歷史地理研究》 2021

年第 3期,第 138— 152頁。(5)韓韶《隨州大洪山十方崇寧保壽禪院第四代住持淳禪師塔銘并序》(簡稱《淳禪師塔銘》),《湖北金石志》卷一〇,第 12135頁上欄。

石”(1)。這位守恭就是大洪山寺第三代住持。從其自稱爲報恩的“法姪”來看,他或是芙蓉道楷法嗣。《嘉泰普燈録·目録》記道楷法嗣中有“大洪恭禪師”(2),應即此守恭禪師。

第四代住持是道楷法嗣丹霞子淳(3)。丹霞子淳,俗姓賈氏,劍門梓潼人,幼年依梓潼大安寺出家受戒(4)。二十七歲出家,禮道凝上人爲師。後遊歷諸方。《淳禪師塔銘》載: “(子淳)徧參知識,歷大潙真如喆禪師、寶峰真浄文禪師、大洪恩禪師室,皆承奬待。後至大陽訪道楷禪師,今沂川芙蓉老人是也。 ”(5)在成爲道楷法嗣前,子淳曾有在大洪學法於報恩的經歷(6)。約在元符二年,道楷入大洪,子淳亦從之回隨州。至崇寧三年,應王信玉之請,子淳住南陽丹霞山天然道場。子淳住持丹霞長達十年(7),之後又退居唐州大乘山之西庵。政和五年,應隨州大守向公之請(8),子淳爲大洪山保壽禪院第四代住持。直至政和七年,子淳逝世於大洪山。

目前沒有發現大洪山寺第五代住持的專傳與碑銘。據《淳禪師塔銘》末所載“政和八年戊戌九月初一日庚辰住持傳法沙門善智立石”(9),可知政和八年時大洪山寺之住持爲善智。《嘉泰普燈録·目録》報恩法嗣下有“大洪智禪師”(10),當即是善智。又據《隨州大洪山第六代住持慧照禪師塔銘》知,慧照於宣和三年(1121)方徙大洪(11)。故善智當爲大洪山寺

(1)范域《恩禪師塔銘》作“崇寧保壽禪住持傳法妙門”(第 12133頁下欄),現參胡建明據拓片録文作“崇寧保壽禪院住持傳

法沙門”。(2)《嘉泰普燈録·目録》,第 13頁。(3)關於丹霞子淳的傳記材料,除了《淳禪師塔銘》外,還有《嘉泰普燈録》卷五《鄧州丹霞子淳禪師傳》(第 141— 142頁),

以及沿襲《嘉泰普燈録》的《五燈會元》卷一四《鄧州丹霞子淳禪師傳》(第 890頁),但後者多記淳禪師語録,關於其生平的記述十分簡略。文中叙述子淳生平凡引用《淳禪師塔銘》時,不復出注。

(4)韓韶《淳禪師塔銘》稱子淳年二十七祝髮受具,去世於政和七年春,“世壽五十四,僧臘二十七”(第 12135頁)。按此推算,子淳當出生於治平元年,受戒於元祐六年,政和七年春逝世。楊曾文誤繫政和七年爲 1115年,推算失誤。又《嘉泰普燈録》載子淳於宣和己亥(元年)春示寂(第 142頁)。《嘉泰普燈録》只載其示寂年份,《淳禪師塔銘》則詳載子淳臨終前之事迹。韓韶與子淳又相識於潁川,當以《淳禪師塔銘》爲準。

(5)韓韶《淳禪師塔銘》,第 12135頁上欄。

(6)石井修道《宋代禅宗史の研究―中国曹洞宗と道元禅》根據真如喆和真浄文駐錫大潙與寶峰的時間推測,子淳參訪真如慕喆的時間在元祐八年,參訪寶峰真浄的時間在紹聖四年至崇寧元年之間。石井氏稱子淳參訪報恩的時間不明。實際上報恩於紹聖元年至崇寧二年間第一次住持大洪,道楷則於元豐六年至元符二年間在大陽,則子淳必定在元符二年之前入大洪禮拜報恩。繼以推之,參訪真浄的時間亦應在元符二年之前。石井修道已指出真浄圓寂於崇寧元年十月,這也意味着子淳在真浄逝世之前離開了寶峰,前往大洪。石井修道推測子淳見真浄時,乃是真浄將要圓寂之際,實誤(第 246頁)。

(7)

石井修道據《丹霞子淳禪師語録》所收《退居後以二謁送預環二禪者》中“十年同此振維綱”一句,稱子淳在丹霞駐錫十

年。參石井修道《宋代禅宗史の研究―中国曹洞宗と道元禅》,第 246、252頁。(8)“隨州向公”疑爲向綜。向綜,生卒不詳,大約在北宋末期知隨。《宋史》卷四六四《向綜傳》,第 13581頁。

(9)

韓韶《淳禪師塔銘》作“傳法妙門”(第 12136頁上欄),現參胡建明據拓片録文作“傳法沙門”。(10)《嘉泰普燈録·目録》,第 13頁。(11)榮嶷《隨州大洪山第六代住持慧照禪師塔銘》(簡稱《慧照禪師塔銘》),《湖北金石志》卷一一,第 12151頁下欄。

第五代住持,任大洪山寺住持的時間在政和七年至宣和三年之間。

大洪山寺的第六代住持是慧照慶預(1)。慧照慶預,“世居郢之京山”。元祐八年,慶預十四歲,“依楷祖,家於大陽”。崇寧二年,慶預二十四歲,於道楷處受戒(2)。元符二年道楷離開大陽而入住大洪,直至崇寧三年才入東京。如此,慶預受戒的地點應是大洪山寺。

《慧照禪師塔銘》載:

楷器其所證,遣佐丹霞德淳禪師。淳道熟而世疏,得師爲重。政和三年,草寇李鬲者竊發於鄧之鄙,寺之運糧丁數十輩,偶爲賊所掩,盡奪其糧以去。已而賊得,吏因視布囊有丹霞字者,謂賊所從來,將網而坐之。主事僧俱駭竄莫敢睨。師時主藏事,獨惻焉,憫其無辜,以謂不已此□,若殆且廢,或玷吾釋氏,乃越而代之,請以身訊。阸於囹圄者踰半年,事竟辨白,識者高其行。南陽之民,至有以“預羅漢”命之者。夫豈其平日荷法之心,微已兆於是歟?後淳遷大洪,復以師從,仍總院事。(3)

慶預受戒後不久,道楷即派遣他前往鄧州“佐丹霞德淳禪師”。道楷於崇寧三年離開大洪山寺,前往東京。又正是此年,子淳至丹霞弘法。可知慶預與子淳於是年一同離開隨州,前往鄧州。政和五年,子淳遷大洪,慶預亦隨之至大洪,“仍總院事”。子淳住丹霞至大洪期間,慶預似一直在子淳身邊,推測他也曾隨子淳住大乘山。政和七年,正是子淳圓寂之年,水南太平興國寺虛席,“隨守命師主之”。至宣和三年,慶預又回到了大洪山寺,並擔任住持,直至紹興三年方才入閩。

大洪山寺的第七代住持是浄嚴守遂(4)。守遂俗姓章,諱宗邃,遂寧蓬溪人(5)。二十七歲得度後,守遂“辭師往依講席,復徧歷吾蜀諸禪”,“束包南遊,初抵玉泉見慇禪師,慇器之,命

(1)關於慧照慶預的傳記材料除《慧照禪師塔銘》外,還有《雪峰慧照禪師語録序》(張守撰,劉雲軍點校《毗陵集》卷一一,上海古籍出版社,2017年,第 155頁)。《嘉泰普燈録》卷九及《五燈會元》卷一四的慶預專傳皆只記語録而不詳事迹。文中叙述慶預生平凡引用《慧照禪師塔銘》時,不復出注。

(2)

榮嶷《慧照禪師塔銘》稱“依楷祖,家於大陽。又十年,遂 £楷落髮子,受具戒”,又載慧照去世於紹興十年,“俗壽六十有三,僧臘三十有八”(第 12151頁)。據此推算,慧照出生於元豐元年,出家時間爲建中崇寧二年,始“依楷祖”的時間爲元祐八年。

(3)

《慧照禪師塔銘》作“有舟丹霞字者”“獨惻然”“兆於是與”(第 12151頁),現參胡建明據拓片録文作“有丹霞字者”“獨惻焉”“兆於是歟”。(4)關於大洪守遂的傳記材料,除了《嘉泰普燈録》卷五《隨州大洪浄嚴守遂禪師傳》(第 154— 155頁)與《五燈會元》卷一四《大洪守遂禪師傳》(第 897頁)外,最詳細的記載是馮檝《隨州大洪山崇寧保壽禪院第七代守遂禪師浄嚴和尚塔銘》(簡稱《浄嚴和尚塔銘》,《湖北金石志》卷一一,第 12153頁上欄 — 12155頁下欄)。下文所述守遂生平凡引《浄嚴和尚塔銘》者,不復出注。但《湖北金石志》録文首題有闕,僅存“浄嚴和尚塔記”六字,現參胡建明據拓片録文補正更定。

(5)馮檝《浄嚴和尚塔銘》稱“遂寧府蓮溪章氏子”(第 12153頁上欄)。《嘉泰普燈録》稱“遂寧蓬溪人”(第 154頁)。胡建明據拓片録文作“蓬溪”。遂寧府有蓬溪縣,無蓮溪(《宋史》卷八九《地理五》,第 2216頁)。“蓮”爲“蓬”之訛。

副院事”(1)。“慇禪師”,諸燈録皆失其名。玉泉寺在當陽縣。守遂自此開始了在荆襄地區的學法生涯。在玉泉寺一年多後,守遂“參訪襄漢一時尊宿”。《浄嚴和尚塔銘》稱守遂“次依棲大洪開山恩禪師”(2)。報恩曾在紹聖元年至崇寧二年、崇寧五年至政和元年間兩次擔任大洪山寺住持。芙蓉道楷亦在崇寧二年至三年間任住持。《浄嚴和尚塔銘》中載報恩逝世後守遂離開大洪,未提道楷。推斷守遂應在崇寧五年後方到大洪山寺。報恩圓寂後,守遂

“乃往江浙諸山,值智禪師住持,偪仍舊職”(3)。智禪師即指大洪山寺第五代住持善智。守遂的江南之行未成,一直在大洪山寺總理院事,至政和八年出任隨州東雙泉院住持(4),這是應了隨守袁灼之延請。袁灼亦爲其奏請師號“浄嚴”(5)。此後,守遂輾轉諸寺,又至隨州擔任大洪山寺的住持。慶預離開大洪的時間是紹興三年,《浄嚴和尚塔銘》稱紹興乙卯(五年),“宣撫使司命居大洪”(6)。據此推測,由於紹興初宋金之間的戰争,影響了大洪山寺住持的選任,因而在紹興三年至五年之間,没有僧人擔任住持。直到紹興五年,才以守遂出任。《浄嚴和尚塔銘》稱守遂“師住持十有三年,叢林再盛,不減疇昔”,至紹興丁卯(十七年)圓寂。

大洪山寺自守遂以下至第十代住持皆不見載,唯知第十一代住持爲大洪慶顯(7)。慶顯俗姓王,爲蜀之廣安人。在得曹洞宗法前,慶顯“詣泰佛性”,“徙詣果月庵”(8)。“泰佛性”指佛性法泰(9),“果月庵”指月庵善果(10),均爲臨濟宗僧人。慶顯與善果“針芥不相投”,故後投天童寺宏智正覺。三年後,宏智薦慶顯投浄嚴門下,慶顯遂“奉教徑趨大洪”(11)。又三年,守遂遣其趨洞山寺弘法。慶顯回大洪山寺的時間暫不可考,《明悟大師塔銘》只稱“京西帥

(1)

馮檝《浄嚴和尚塔銘》作“懃禪師”(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文作“慇禪師”。(2)馮檝《浄嚴和尚塔銘》闕“恩”字(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文補。

(3)

馮檝《浄嚴和尚塔銘》闕“往”“諸”二字(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文補。(4)關於東雙泉院,繆荃孫《宋遂禪師塔銘跋》中已作考訂。參繆荃孫《藝風堂文集》卷六,張廷銀、朱玉麒主編《繆荃孫全

集·詩文》,鳳凰出版社,2014年,第 197頁。(5)馮檝《浄嚴和尚塔銘》,第 12153頁下欄。(6)馮檝《浄嚴和尚塔銘》脱“命”字(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文補。(7)《嘉泰普燈録·目録》載宏智正覺法嗣大洪法爲禪師(第 360頁)。但不知法爲是大洪山寺第幾代住持。關於顯慶的傳記

材料,主要是張淵《大洪山崇寧保壽禪院第十一代住持傳法覺照惠空佛智明悟大師塔銘》(簡稱《明悟大師塔銘》,《湖北金石志》卷一二,第 12167頁下欄 — 12169頁下欄)。此外《嘉泰普燈録》卷九(第 264頁)與《五燈會元》卷一四中的《隨州大洪慶顯禪師傳》(第 910頁)僅載其語録。

(8)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁上欄。(9)悟明《聯燈會要》卷一六《潭州大潙法泰禪師傳》,《卍續藏經》第 136册,第 699頁下欄 — 700頁下欄。(10)《嘉泰普燈録》卷一七《潭州大潙月庵善果禪師傳》,第 464— 466頁。(11)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁上欄。

漕、漢東守倅共論薦之,朝廷下省帖,照應舉請”(1)。

以上復原了大洪山寺寺制更張後第一代至第七代,以及第十一代住持的事迹(2)。一個重要的現象是,大洪山寺在此時已爲十方住持制度,住持的選任決定權掌握於地方官府手中,這就意味着寺院的宗派歸屬也由官府意志決定。自報恩至慶預,大洪山寺的住持均出自曹洞宗門。雖然這些住持分别出於報恩與道楷,但即是十方制度下,大洪山寺住持的輪换實際上也只限於曹洞宗内部。自道楷以下的諸任住持在任大洪山寺住持之前,都曾經在大洪山寺學法。大洪山寺儼然已是曹洞宗復興時期的根本所在。隨之而來的問題便是,曹洞宗僧人是如何在十方制下,牢牢掌握着大洪山寺?

三、中央與地方:大洪山曹洞僧團弘法的兩個空間場域

宋代十方寺院住持的選舉方式一般可分爲疏請住持與敕差住持兩種類型。據劉長東的研究,“疏請住持指地方官府參考僧正司的公舉意見,以疏文延請住持;敕差住持指朝廷以宣敕差除住持”(3)。這也就意味着,中央與地方官府對於十方寺院住持人選具有決定權。

(1)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄。(2)慶預之後任大洪山寺住持者有祖光。張商英《靈峰禪寺記》末稱:“慶元改元乙卯歲十月初五日,□保壽禪院住持傳法沙

門祖光書。”(第 12127頁下欄)從其在職時間來看,即慶元乙卯(元年),祖光是第十二代或更晚的住持。(3)劉長東《宋代寺院的敕差住持制》,《中國史研究》 2005年第 2期,第 77頁。

在傳統社會中,僧人想要擔任主持,除了憑藉高深的佛學修養,還需要與名僧、士大夫之間

建構緊密的人際關係網絡。大洪山寺諸住持也不例外,皆有意無意與當時之名僧、士大夫

發生關聯,進而得以住持大洪,再通過在大洪山的弘法提升道價。概言之,大洪山寺僧團弘

揚曹洞宗風與推動大洪山寺發展的基本策略有二。第一,自隨州入京,獲得在京士大夫、甚

至最高權力者之賞識,提高自身道價,以助弘法。第二,在地方積極建立僧俗之間的關係網

絡,尤其是通過與地方精英之間的溝通與交遊,獲得地方精英之賞識,進而被疏請爲寺院住

持,以占據寺院法席(1)。可以説中央與地方成了宋代僧侶弘法的兩個重要空間場域。這不

僅決定了僧侣所屬法脉能否長期占據寺院之法席,在化區不斷擴大的同時爲曹洞宗提供豐

富的信衆資源,更決定了僧人自身宗派是否能得執政者之賞識,並藉此奠定宗門地位。

北宋曹洞宗復興初期,東京無疑是弘揚曹洞宗風的重要區域。尤其是奠定大洪山爲曹

洞本宗寺院的大洪報恩與芙蓉道楷,都有一段東京經歷。

首先看報恩的情況。投子義青去世後,報恩“從圓通、圓照二禪師遊”(2)。圓通、圓照即

法雲法秀與慧林宗本。法秀於元豐年間應越國大長公主和張敦禮之奏請,爲東京法雲寺第

一位住持(3)。宗本亦在元豐五年奉詔入住東京慧林寺,爲慧林第一祖(4)。報恩之所以在義青

圓寂後投於法秀,很有可能是因爲法秀與義青的關係十分密切。浮山法遠代付曹洞宗法脉後,令義青依圓通秀禪師。義青正是在從法秀修佛期間“道聲籍甚”(5)。《恩禪師塔銘》又稱:“丞相韓公尹河南,延師住持嵩山少林寺。席未煖,紹聖元年詔改隨州大洪山律寺爲禪院。

人謂大洪基構甚大而蕪廢已久,非有道德服人不可以興起。”(6)丞相韓公即韓縝。元祐四年

九月,韓縝知河南府(7),至六年十月改知太原(8)。報恩大抵於此期間住持少林,至紹聖元年改

住大洪山寺。據此,自元豐五年至元祐四、五年前後,報恩一直在東京從圓通、圓照學法,時

間長達至少七年。

報恩住持大洪山寺後,寺院一改頽靡之勢。張商英《靈峰禪寺記》稱:“恩老至山,熟

(1)阿部肇一與孔雁已對大洪山寺諸僧與宋代官僚的關係作過初步探討。參阿部肇一著、關世謙譯《中國禪宗史 —南宗禪成立以後的政治社會史的考證》,第 747—784頁;孔雁《宋代曹洞僧團的社會網絡》,《華林國際佛學學刊》第 5卷第 2期,第 77— 107頁。

(2)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。(3)惟白《建中靖國續燈録》卷一〇《東京法雲寺圓通禪師傳》,《卍續藏經》第 136册,第 155頁下欄。(4)《五燈會元》卷一六《慧林宗本禪師傳》,第 1036頁。(5)《嘉泰普燈録》卷二《投子義青禪師傳》,第 56頁。(6)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。(7)李燾《續資治通鑑長編》卷四三三,元祐四年九月己丑,中華書局,2004年,第 10447頁。(8)李燾《續資治通鑑長編》卷四六八,元祐六年十一月癸巳,第 11170頁。

閲形勝,闢途南入,以正賓主。鑱崖壘澗,鏟嶬補坳,嵯峨萬仞,化爲平頂。三門堂殿,翼舒繩直,通廓大廡,疏户四達,浄侣雲集,藹爲叢林。 ”(1)《恩禪師塔銘》亦稱:“師普施法雨,遠邇悦服。於是富貴者薦貸,貧者獻力。闢荆蓁蓬藋之場,爲像設堂皇;化豺狼狐狸之區,爲鐘魚梵唄。而又以其餘建戒壇,掩枯骴,更定禪儀,大新軌範。由是大洪精舍壯觀天下禪林矣。”(2)報恩在大洪山寺的弘法吸引了隨州地區的大量信衆爲寺院“薦貸”“獻力”,得以開山建堂,營建戒壇,“壯觀天下禪林”。報恩的弘法也得到了地方官員的支持。《恩禪師塔銘》稱:“部使者奏請師住持。已而丞相范公守隨,復左右之。”(3)延請報恩住持大洪山的

“部使”不知爲何人。范公指范純仁,其於紹聖二年九月降知隨州(4)。史稱范氏在隨期間“州事毫髮必親,客至談笑終日”(5)。結合《恩禪師塔銘》所記,范純仁應與報恩及大洪山寺多有往來,並助其弘法。依此看來,報恩甫一任住持就與地方官僚建立起密切聯繫。直至崇寧二年被召入主東京法雲寺止,報恩於大洪山寺的弘法活動長達九年,這也基本上奠定了大洪山寺曹洞宗的宗派歸屬。

報恩入東京法雲寺是應駙馬都尉張敦禮之奏請。這與此前報恩在東京的經歷有密切的聯繫。圓通法秀爲法雲寺第一祖,亦是應張敦禮的奏請。法雲寺即爲張敦禮所建。張敦禮亦常以法雲寺爲中心從事弘法活動(6)。報恩與法雲寺、張敦禮之淵源,或自其從圓通法秀遊時已結下。因芙蓉道楷於崇寧三年移住東京十方浄因禪院,大洪山寺虚席,故在崇寧五年隨州知州又延請報恩再度入主大洪山寺。《恩禪師塔銘》記其回大洪寺後,繼續推動曹洞宗在當地的影響。其稱:

凡前日之未遑暇者,咸彌綸而成就焉。師勤於誨勵,晨夕不倦,緇徒輻湊,幾三百人。既遐振宗風,而自持戒律嚴甚。終身壞衣,略不加飾。張公雖嘗奏賜紫方袍,卒盤

(1)張商英《靈峰禪寺記》,第 12127頁上欄。

(2)范域《恩禪師塔銘》作“薦貨”(第 12133頁上欄),現參胡建明據拓片録文作“薦貸”。(3)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。(4)陳均著,許沛藻等點校《皇朝編年綱目備要》卷二四,紹聖二年九月,中華書局,2006年,第 592頁。(5)李之儀《范忠宣公行狀》,范純仁《范忠宣公文集》卷二〇附,《宋集珍本叢刊》第 15册影印元刻明修本,綫裝書局, 2004

年,第 521頁下欄。

(6)岑象求《上哲宗論佛老》,趙汝愚編《宋朝諸臣奏議》卷八四,上海古籍出版社, 1999年,第 912頁。法雲寺所在與張敦禮住處均在保康門附近。孟元老《東京夢華録》卷三載: “(保康門外)以南街東法雲寺,又西去横街張駙馬宅。 ”(伊永文箋注《東京夢華録箋注》卷三,中華書局,2007年,第 284頁)張敦禮在建寺之初,即以法雲寺爲中心開展弘法活動。元豐七年,法雲寺成而未有鐘,“大檀越駙馬都尉武勝軍節度觀察留後張敦禮,與冀國大長公主唱之,從而和者若干人”。法雲寺住持的人選,也基本由張敦禮奏請。元祐六年,張敦禮延請杭州浄慈寺法涌入主法雲寺,“法涌始者甚不欲赴法雲,而張尉之請既堅,遂不能違”(孔凡禮點校《蘇軾文集》卷一九《法雲寺鐘銘(并叙)》、卷六一《與浄慈明老五首之四》,中華書局,1986年,第 561、1883頁)。

辟不敢當。故權貴欲以師號言者,皆無復措意矣。(1)

“賜紫”是宋代官方對於僧人的一種榮譽性認定。這裏的張公即是指張敦禮。從中可知,雖然報恩已回到地方擔任住持,但一直與京城保持着密切的聯繫。至政和元年入滅,報恩再未離開大洪山寺。無論是僧徒數量,還是受權貴的關注度,都説明報恩在隨州的弘法使大洪山寺以及曹洞宗風的發展達到了一個新的高度。

芙蓉道楷與報恩不同。道楷在郢州大陽山從投子義青處獲得大陽警玄的“皮履直裰”前,曾遊歷沂州的仙洞山,洛陽乾元、招提二寺。得曹洞宗法後,道楷約於元符二年入大洪。

《楷禪師塔銘》稱,道楷凡所駐錫“皆當世元老名公卿以禮延請”(2)。道楷得以入主大洪的另一個重要的因素是,大洪山在報恩時期已基本奠定了其曹洞宗屬的地位。道楷本人又得大陽警玄之“皮履直裰”,是曹洞宗最具合法性的僧侣與代言人。道楷的東京經歷在住持大洪山寺一年後才開始。道楷宴坐大洪,道價飛漲,被召入主東京左街浄因、天寧萬壽(疑即爲法雲寺)這兩所地位極高之寺院。在大觀初,因中使譚稹之誣告,道楷被貶淄州。由於以道楷爲首的曹洞僧團在東京與衆僧俗締結了深厚的關係,道楷得罪在短時間内並没有對曹洞宗在東京的弘布産生消極影響。道楷法嗣中,自覺與法成在道楷被貶後繼續留在東京,於法雲寺相繼弘法,擔任住持。這很大程度上得益於與道楷交好的李孝壽等在京士人與信衆從中斡旋(3)。

不過,長遠地看,大洪山寺的住持不復有入京的經歷,報恩與道楷兩人對東京的經營最終以失敗告終。因此,自道楷以下,守恭、子淳以及子淳法嗣慶預積極在地方上開展弘法活動。

政和五年,子淳應隨州太守之請回大洪山。此前,大洪山寺慘遭回禄之災,“巍峨雲構,化爲荒墟”。子淳至寺後,“悉力營繕,增壯於前,逾年之間,復就者十七八,衲子依投,衆幾五百”(4)。自第三代守恭之後,大洪山寺可能經歷了一段黯淡的光景,不復報恩、道楷時之繁榮。

子淳住持鄧州丹霞長達十年,待到大洪山後,也將其在鄧州弘法積累的人脈帶了過來。子淳駐錫丹霞時,《淳禪師塔銘》的作者韓韶特地從潁川前往丹霞山參訪子淳,詢問佛法(5)。

(1)

范域《恩禪師塔銘》作“輻輳”“甚嚴”(第 12133頁),現參胡建明據拓片録文作“輻湊”“嚴甚”。(2)王彬《楷禪師塔銘》,第 12140頁上欄。

(3)

道楷行迹及被貶始末,參沈國光《北宋曹洞宗復興初期的弘布及其時空過程 —以芙蓉道楷行迹爲綫索》。(4)韓韶《淳禪師塔銘》,第 12135頁上欄。(5)韓韶《淳禪師塔銘》,第 12135頁下欄。

真定韓氏在韓億後以潁川爲籍(1)。韓韶應與延請報恩的韓縝一樣,出於真定韓氏。除了韓韶之外,塔銘的書寫者與撰額者同樣爲韓氏,分别是韓皓與韓昭。韓韶與韓昭是政和三年所立《恩禪師塔銘》書寫者與撰額者。此外,兩人還一起參與了天台山《浄慧寺記》的書寫與撰額(2)。南宋范公偁記載,韓皓,字見素,韓持國姪孫,於政和年間“宰唐之桐柏”(3)。《淳禪師塔銘》立石的時間是善智任大洪山寺住持期間的政和八年,當是韓皓守宰桐柏期間撰文。韓皓同樣出於真定韓氏(4)。此二韓頻頻合作參與佛教活動,又鑒於真定韓氏與大洪山寺之關係如此密切,韓昭應也出於此支韓氏。在北宋時期,真定韓氏十分煊赫,史稱“自祖宗以來,故家以真定韓氏爲首”(5)。子淳與真定韓氏之交往,無疑推動了曹洞宗的進一步復興。

慶預也同樣積極經營與在隨州及附近活動的士大夫的關係。重要的是,曹洞宗主宰大洪山寺的這段“歷史”,是在慶預任上建立起來的。大洪報恩所立、張商英所書的《靈峰禪寺記》碑在慶預擔任住持之前已毁。慶預在宣和六年又重新樹立(6)。此外,《楷禪師塔銘》亦立於慶預住持期間的靖康二年(1127)(7)。塔銘詳載立碑緣起:

住持大洪山慧照禪師慶預,師之受業高弟嗣法的孫也。念湖山遠在海隅,奉塔廟之禮常缺,喟然歎曰:“吾昔嘗侍老師住大陽,遷居此山凡五年,天下衲子輻湊雲萃,不遠千里而來……昔人藏衣曹溪,葬履熊耳,豈不以恩大難酬,示不忘本耶? ”乃遣其徒宗幾遷致師靈骨,建浮圖於大洪山之陽。冬十一月,塔成。明年冬,彬謁慧照於山中。慧照喜謂彬曰:“……今新塔未銘也,敢以爲請。 ”彬既仰慕芙蓉之高風,又重違慧照之勤意,義不獲辭,退而銘之。(8)

道楷圓寂於沂州,以至於隨州的大洪山寺“奉塔廟之禮常缺”。慶預遣人從沂州迎回道楷之靈骨,並於大洪山建浮屠。時爲朝請郎、新差知北外都水丞公事的王彬拜謁慶預,應慶預

(1)王雪枝《宋代真定韓氏家族文獻輯佚增補斠考》,《河北師範大學學報(哲學社會科學版)》2011年第 4期,第 93 —97頁。(2)釋無盡《天台山方外志》卷一三《碑刻考》,《中國佛寺志叢刊》第 81册,影印光緒二〇年佛隴真覺寺刻本,廣陵書社,

2011年,第 352頁。(3)范公偁著,孔凡禮點校《過庭録》,中華書局,2002年,第 349頁。(4)韓持國,即韓維,與韓縝同爲韓億之子。《宋史》卷三一五《韓億傳》《韓維傳》,第 10297— 10299、10305頁。(5)王明清《揮麈録·前録》卷二,上海書店出版社,2001年,第 15頁。(6)張商英《靈峰禪寺記》末題“宣和六□□辰歲五月初五日癸丑,住持傳法沙門慧照大師慶預重立石”(第 12127頁下欄)。(7)王彬《楷禪師塔銘》末題“靖康二年夏四月十五日,大洪山崇寧保壽禪院住持嗣祖法孫慧照大師慶預立石”(第 12140頁

下欄)。

(8)王彬《楷禪師塔銘》作“輻輳”“忘本邪”(第 12139頁上欄),現參胡建明據拓片録文作“輻湊”“忘本耶”。

的邀請撰寫了道楷的塔銘(1)。此外,該塔碑由時爲宣義郎、新授都水監丞、權管勾均州軍事范寅亮書寫(2),時爲朝請郎、京西路轉運司管勾文字、賜緋魚袋真定張好古篆額。張好古事迹已不可考。范寅亮則自政和七年始供職於均州(3)。至南宋初期,寅亮先後又任漢陽知軍、荆湖北路轉運判官等職(4)。范氏自北宋末至南宋初這一段時間内,一直活動在隨州周邊,離大洪山並不遠。慶預經營各種人際網絡關係,使得均州、鄧州以及荆湖地區的士人、信衆紛紛參與到了大洪山寺的活動之中。更有代表性意義的是慶預與李道的關係。紹興年間,隨州淪爲宋金交戰之所,時任隨州知州的李道及州縣官吏寓居於大洪山寺(5)。紹興三年,因

“知州李道言靈迹同大洪山神”,大洪山寺創寺之僧善信被宋高宗特封爲“圓通應感慈忍靈濟大師”(6)。知州李道成了溝通廟堂與大洪山寺的重要媒介。

據上文所述,可將大洪山寺以及以此爲根基的曹洞宗之發展分爲兩個階段。第一個階段由報恩與道楷開創。此二僧對於曹洞宗的復興與大洪山寺的發展具有重要的影響。他們在獲得大洪山寺法席之後都曾應召入京,並且與在京官僚有着密切的往來。這無疑可被視作開啓宋代曹洞復興的象徵性事件。此二僧之活動不僅擺脱了自大陽警玄以後曹洞宗面臨絶嗣的窘境,更嘗試將曹洞宗帶入東京。第二階段則主要由子淳以及慶預所開創。這兩位僧人與報恩、道楷不同,他們的策略是與地方精英、普通信衆合作,積極營造大洪山在地方上的影響力(7)。

至南宋淳熙年間,地方與中央再度成爲大洪山寺發展的兩個場域。慶顯任住持期間,

(1)王彬事迹暫不可考。《湖北金石志》卷一〇引馬紹基《湖北金石詩注》稱:“王彬,《宋史》有傳。淳化三年進士及第,終太常少卿。今結銜新差知北外都水丞公事,史文所無也。 ”(第 12141頁上欄)實則,《宋史》所載之王彬並非《楷禪師塔銘》撰者。《宋史》稱王彬爲“光州固始人”,《楷禪師塔銘》中則稱“天彭王彬”,天彭即彭州。兩者所記籍貫不同,此其一。其二,《宋史》所記之王彬,淳化三年(992)進士及第,而碑文撰寫時間應在立碑的靖康二年前不久,故《楷禪師塔銘》絶無可能由其撰寫(《宋史》卷三〇四《王彬傳》,第 10076頁)。王彬之所以與大洪山寺僧團有所往來,或因大洪山寺的曹洞僧團多與王彬同爲蜀人之故。如文中已述,丹霞子淳爲梓州劍門人,守遂爲遂寧蓬溪人。此外,芙蓉道楷法嗣元易爲潼川銅山人、法燈爲成都華陽人、惟照爲簡州陽安人(《嘉泰普燈録》卷五《鄧州招提元易禪師傳》《襄陽府鹿門法燈禪師傳》

《隆興府泐潭闡提惟照禪師傳》,第 144、148、150頁)。

(2)范寅亮,范致虛從子(《建炎以來繫年要録》卷三五,建炎四年秋七月,中華書局, 1988年,第 684頁)。徽宗嗣位初期,致虚擔任過郢州通判,後又移鄧州。郢、鄧二州均是曹洞宗復興後重要的化區。慶預即曾隨子淳在鄧州丹霞山弘法。不知是否在此時,范氏已與曹洞宗僧人有所交往。范致虚在北宋末期是宋方與金軍交戰的一支主要力量,並且一直活動在京西南路一帶,尤其是在鄧州地區。但在《楷禪師塔銘》立碑的前一年,范致虚已被除陝西宣撫使,且回師勤王。此外,范致虚又與張商英關係密切,或因張商英而與曹洞諸僧相識(《宋史》卷三六二《范致虚傳》,第 11327— 11328頁)。

(3)李之亮《宋代郡守通考·宋兩湖大郡守臣易替考》,巴蜀書社,2001年,第 520頁。(4)徐松輯,劉琳等校點《宋會要輯稿》職官六一之四七,上海古籍出版社,2014年,第 4714頁。(5)詳本文第四部分。(6)《宋會要輯稿》釋道一之二,第 9974頁。

(7)參沈國光《北宋曹洞宗復興初期的弘布及其時空過程 —以芙蓉道楷行迹爲綫索》。

地方上“縉紳名流參敂以求開發,聞望日隆,檀信日盛”。所謂縉紳名流,《明悟大師塔銘》稱“一時名公卿,有若丞相虞公、郎中陶公、殿撰陳公、左司丁公,皆當路主司者,一見而忘勢交之,出口薦之”(1)。這些“當路主司者”中,虞公即虞允文、陳公即陳誠之(2)。虞允文曾於隆興元年(1163)七月任湖北、京西制置使(3)。慶顯擔任大洪山寺住持,是由“京西帥漕、漢東守倅共論薦之,朝廷下省帖,照應舉請”(4)。“京西帥漕”即是指虞允文。雖然《明悟禪師塔銘》稱這種由朝廷下省帖的方式舉請僧人“自師始也”(5),實際與十方制下的敕差制無本質區别。此後,慶顯獲賜“覺照慧空佛智明悟大師”之號。又因慶顯“牧蛇之聲,徧滿江湖”,故得“轉轉聞上表其真實義諦”,其所居之牧蛇庵亦由“東宫爲之親灑翰墨……以標榜叢林”(6)。“東宫”指時爲恭王,後爲光宗之趙惇。有一點值得注意,虞允文在孝宗立儲過程中起着關鍵性的作用(7)。大洪山寺獲得趙惇之翰墨這樣“前輩衲僧遭逢當世得未曾有”之殊榮(8),或與虞允文從中斡旋有關。

不可否認的是,除了佛法本身,人際關係的建構、僧俗之間的交流,是佛教宗門與寺院尋求發展的重要策略。這種情形的出現,與十方制下敕差與疏請住持制度的運行密不可分。大洪山寺在發展過程中,歷任住持與地方士大夫往來密切,爲本寺以及曹洞宗的發展提供了保障。不僅如此,寺僧亦試圖進入中央,或通過士大夫與中央發生關聯,從而進一步推動曹洞宗之發展。當然,中央與地方存在着一種聯動機制。如李道以及以虞允文爲代表的“當路主司”似乎充當了大洪山寺與中央的“中間環節”。然而,即使大洪山寺引起了趙惇的注意,却也面臨着重重的困擾。

四、中間地帶的困擾:戰亂與大洪山寺發展之困境

南宋時大洪山寺的地位日趨衰落。《夷堅三志》有一則《李昌言貪》故事:

隨州大洪山崇寧保壽禪院,以奉玉泉祠之故,受四遠供獻,寺帑之富,過於一州。紹興二十年,郡守李昌言資貪,凡百須所仰,盡取辦焉,僧不堪命。有靈濟菩薩道場者,

(1)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄 — 12169頁上欄。(2)張淵《明悟大師塔銘》後附《湖北金石詩注》已有考訂(第 12169頁下欄)。(3)《宋史》卷三三《孝宗紀一》,第 624頁。(4)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄。(5)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄。(6)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄。(7)戎默《宋孝宗立儲事件鈎沉》,《歷史文獻研究》總第 34輯,華東師範大學出版社,2014年,第 283—293頁。(8)張淵《明悟大師塔銘》,第 12168頁下欄。

開山祖師也,士民莫不施敬,李獨慢侮之。竟以罪罷歸荆山之松滋。(1)

《雲溪友議》云:“玉泉祠,天下謂四絶之境,或言此鬼興土木之功而樹。祠曰三郎神,‘三郎,即關三郎也,允敬者則仿佛似覩之。 ”(2)玉泉祠在當陽,供奉的是三國蜀將關羽。在唐代,玉泉祠與玉泉寺已相混(3)。對玉泉寺的崇拜,除了佛教之因素外,還帶有民間信仰色彩。僅就玉泉寺而言,守遂曾短暫在此從“慇禪師”學法。不過,此時之守遂尚未得曹洞宗旨,並且在北宋末至南宋初期從未見大洪山寺與玉泉寺有過交集,遑論以之爲供奉之所(4)。南宋紹興年間,大洪山寺雖然依舊“受四遠供獻”,且“寺帑之富,過於一州”,但這並非由曹洞僧人弘法所致,而是“奉玉泉祠之故”。問題是,爲何作爲曹洞宗專宗寺院、曹洞宗復興根基所在的大洪山寺需要通過供奉玉泉祠方能發展。這主要是由於宋金之間(包括宋與僞齊)在荆湖地區的戰争,嚴重阻礙了大洪山寺的曹洞宗發展。

慶預住持大洪山寺時,隨州已淪爲宋金交戰地帶。正是在慶預的組織下,大洪山寺方得以幸免於戰火。《慧照禪師塔銘》詳載當時大洪山寺面臨的情況以及慶預之應對:

余聞預居隨之大洪也,當靖康擾攘間。羣盜環山如林,預恬不爲意,日據繩牀,頤指閒暇。外飭其役之强毅者,固守圉以折豺虎之衝;内帥其徒之静專者,謹禪誦以覬國威之立。若是者凡幾年,卒與山巋然不拔,所活何翅萬人。士大夫之家賴以生者,猶七八百數。(5)

靖康以降,隨州所在地區頻頻受到金兵以及僞齊軍隊的侵入。大洪山寺僧人在慶預的領導下“固守圉”“謹禪誦”。大洪山“廣圓一百餘里”,“山下有石門,夾鄣層峻,巖高皆數百許仞”。石門之内有鍾乳穴,“穴上素崖壁立,非人迹所及”(6)。大洪山寺則“崛起一方,巉然雲間,四面斗險”(7)。大洪山的地理形態對躲避戰争和防禦敵軍極有利處,故《輿地紀勝》“大洪山”條稱:“靖康避寇之人,立寨栅自保,賊竟不能破,以斗絶不可躋攀也。”(8)靖康時期,慶

(1)洪邁著,何卓點校《夷堅志》辛卷第四,中華書局,1981年,第 1412頁。(2)范攄著,唐雯校箋《雲溪友議校箋》卷上“玉泉祠”條,中華書局,2017年,第 54頁。(3)玉泉寺與玉泉祠相混之狀況,參《雲溪友議校箋》相關箋注,第 55— 56頁。

(4)

陳曦《宋代隨州大洪山的佛教變遷:以碑刻爲中心的考察》在討論碑文對善信進入大洪山的“進入模式”書寫時認爲:

“從‘出於入佛道之間的董侹到佛道兼修的張商英,在刻畫智顗創立玉泉寺和善信進入大洪山的路徑上有相似之處,當佛教與民間信仰交匯時,他們皆將佛教置於民間信仰之上,當然,他們還要藉助一個重要推力,即國家祀典。 ”這雖有力解釋了在善信進入大洪山的“進入模式”中出現的神異現象,但在現存文獻中並未看到玉泉寺與大洪山寺建立初期有何直接關係。

(5)

《慧照禪師塔銘》作“當羣盜擾攘間”(第 12151頁上欄),現參胡建明據拓片録文作“當靖康擾攘間”。(6)酈道元注,楊守敬、熊會貞疏,段熙仲點校,陳橋驛復校《水經注疏》卷三一《溳水》,江蘇古籍出版社,1989年,第 2637頁。

(7)

《輿地紀勝》卷八三《京西南路》“隨州·景物下·大洪山”條,第 2705頁。

(8)

《輿地紀勝》卷八三《京西南路》“隨州·景物下·大洪山”條,第 2705頁。

預正任大洪山寺住持。《雲麓漫鈔》與《建炎以來繫年要録》(簡稱《要録》)中都記載了慶預抗賊之事(1)。《雲麓漫鈔》稱:“建炎、紹興初,隨陷於賊,而山中能自保,有帶甲僧千數,事定皆命以官。”(2)《要録》稱:“襄陽鎮撫使桑仲以其將李道知隨州……時隨州闕守,通判州事王彦威與州縣官寓洪山僧寺,主僧慶預給其資糧,守洪山以拒賊……慶預,金(按:“金”當爲“京”)山人也。 ”(3)《楷禪師塔銘》載“慶預在大洪,禪子至二千”(4)。這些僧侣在護寺時都成了“帶甲僧”這樣的武裝力量以求自保。汪藻《大洪山僧守珍補承節郎制》稱“頃者羣盜鼓行,攻圍城邑”,守珍“營塢壁,招輯鄉閭,既衞善良,亦除兇慝,其忠可録”,故補守珍爲承節郎以勉之(5)。《要録》稱該制文“恐與慶預事相關”(6),可從。其一,守珍補承節郎與《雲麓漫鈔》中所稱“事定皆命以官”相吻合。其二,經上文考證大洪山寺第三任住持是守恭,與守珍爲同一字輩。守珍行事時間又與守恭有交集。他應與守恭一樣,爲道楷之弟子。無論如何,大洪山寺在建炎、紹興年間組織的僧人護寺活動,有效地抵禦了金人以及僞齊的進攻。引文中稱“避寇之人,立寨栅自保”,顯然大洪山寺防禦敵寇的活動是有組織的,而組織者無外乎慶預以及當時潛居於大洪山寺的州縣官吏。

不僅如此,大洪山寺還爲通判王彦威與州縣官員提供了藏身避難之所,並向其提供資糧。《三朝北盟會編》 “(紹興元年三月)二十日丁巳桑仲以李道知隨州”條載:

時隨州闕知州,仲(按:桑仲)令道(按:李道)至隨州。聞通判王彦威在洪山,即請歸州……是時北方僧來投洪山者,戒臘圖有一千六百餘衆,寺中不能贍給。又有州縣官及寄居僅百家,皆仰給於寺中。住持僧慶預計糧食將盡,不可以支,乃集官員、僧衆陞堂爲説糧盡之意。見任寄居官之家一例更供贍一月,一月之外,請自營求,在寺僧行日給米二合。皆以爲其言合理。而怨者、僧之老者、僧童之小者,皆餓死。官員攜老小尋路而南,有達者,有不達者。衆僧請慶預别供粥飯,慶預終不從,亦日食米二合而已……(慶預)守洪山以拒羣賊,環繞數百里地,人煙悉爲盜境,而洪山獨全,慶預之

力也。(7)

(1)繆荃孫《宋預禪師塔銘跋》曾引過這兩段材料(《藝風堂文集》卷六,《繆荃孫全集·詩文》,第 197頁)。今核兩書原文,略

有出入。(2)趙彦衞《雲麓漫鈔》卷一二,中華書局,1996年,第 220頁。(3)《建炎以來繫年要録》卷四三,紹興元年三月,第 785頁。(4)王彬《楷禪師塔銘》,第 12140頁下欄。(5)汪藻《浮溪集》卷八《大洪山僧守珍補承節郎制》,《四部叢刊初編》影印上海涵芬樓藏武英殿聚珍板本,第 19a葉。(6)《建炎以來繫年要録》卷四三,紹興元年三月,第 785頁。(7)《三朝北盟會編》卷一四五,紹興元年三月二十日,上海圖書館藏明抄本,第 12葉。此版本與中國國家圖書館藏明湖東精

舍抄本俱脱“二十日丁巳”,現據上海古籍出版社 1987年影印許涵度刻本補。

位於大洪山東西兩側的分别是隨棗走廊與漢水谷地,是南陽盆地與江漢平原之間最重要的通道。故當北方兵亂時,大量僧人南下寓居於大洪山寺。“戒臘圖有一千六百餘衆”可能包含在“禪子二千”以及數千“帶甲僧”之中。地方官僚同樣寓居於此,甚至在大洪山設置暴力機構。《三朝北盟會編》稱:“初有譖隨州官吏欺官物入己者,(桑)仲乃令於洪山磨院置獄,取勘周節推以下官十餘員,盡被追攝枷拷,不勝其苦。 ”(1)此條繫於“(紹興二年三月)七日戊戌霍明殺桑仲於郢州”條後,不過此事應發生於隨州官吏遷於大洪山期間,故州縣不得不在洪山維摩院置獄。此時大洪山寺成爲一臨時性地方政府辦事處,承擔了大量本非寺院生活的開支。

陳曦以爲群盜四起之時,大洪山的佛教仍在發展,其實不然。雖然慶預保全了大洪山寺,並且爲僧侣、寓居於此的民衆、州縣官員與其家眷提供資糧,但由於人數衆多,時間一長也難免捉襟見肘。上引《慧照禪師塔銘》所稱“若是者凡幾年,卒與山巋然不拔,所活何翅萬人。士大夫之家賴以生者,猶七八百數”。一者可見,這種情況持續的時間不短,二者可見當時大洪山負擔人口之多、資糧壓力之重。最終僧人餓死、官員南下,大洪山寺出現了嚴重的糧食危機,難以支撑衆人之口糧。正是面對這種尷尬的處境,慶預曾“兩告去”,或由於當時情勢緊張而“皆弗克”(2)。

最終,慶預仍迫於兵禍離開大洪山寺。《慧照禪師塔銘》稱慶預離開大洪山寺的時間是紹興癸丑(三年)秋(3)。正是此時,北方僞齊軍至鄧州,直逼襄陽。《要録》載:

(紹興三年冬十月癸卯)是日,襄鄧隋(按:當爲“隨”)郢等州鎮撫使李横棄襄陽奔荆南。時僞齊將李成既得鄧州,而劉豫之衆有歸襄陽者,横以爲寇至,且軍食不繼,遂引兵遁。成入襄陽,知隋(按:當爲“隨”)州李道聞之,亦棄城去。豫以其將王嵩僞知隋(按:當爲“隨”)州。(4)

李道棄隨、王嵩僞知隨州與慶預離開大洪的時間相吻合。慶預曾組織僧兵抗金,此時若想要結交金人控制下的僞齊政權並非易事。隨州易手使得地理位置夾於雙方之間的大洪山寺倍感尷尬。地方的失序使得隨州已不能再作爲曹洞宗繼續弘法的根本之地,故而慶預離開大洪亦是時局所迫。

荆湖地區淪爲戰區後,形勢多變。僧人們面對這種形勢,輾轉於各地寺院亦是常態。

(1)《三朝北盟會編》卷一五〇,紹興二年三月七日,《中華再造善本》影印中國國家圖書館藏明抄本,國家圖書館出版社,

2013年,第 8b—9a葉。(2)榮嶷《慧照禪師塔銘》,第 12151頁下欄。(3)榮嶷《慧照禪師塔銘》,第 12151頁下欄。(4)《建炎以來繫年要録》卷六九,紹興三年冬十月癸卯,第 1172頁。

如守遂曾住水南寺,同樣因兵禍而離開。《浄嚴和尚塔銘》有詳載:

靖康丁未,退止德安

山。會延福禪院方丈闕人,安守李公公濟命師繼踵。未幾,兵戈蜂起,兇寇將至。郡官命師領衆入城,因建化城庵居之,訓徒如故。賊圍城久,米升四十金。時衆尚廣,日惟一粥,師獨請半,士大夫分惠糧儲之類,即均贍大衆。晨夕提振祖令,愈懃不輟。賊勢甚緊,高聲喝言:“城破但存延福長老。 ”攻既不利,而曰城中果有異士,遂引去。鎮撫陳公規聞而謂衆曰:“異士乃吾浄嚴也。 ”紹興乙卯,師退居

東堂。(1)“德安”指德安府,本安州,宣和元年升爲府(2)。守遂退止德安,應李公濟之請任延福禪院住持,且與時任鎮撫使的陳規相識。守遂之所以離開隨州、退止德安是與當時隨、郢及周邊地區的叛亂有關。據《要録》載,靖康元年鎮海軍節度使劉延慶爲金兵所殺,其徒黨忠、祝進、王在等人“皆去爲盜”,進犯隨州。其稱:

黨忠、王在引衆數千犯隨州,守臣朝請郎陸德先亟遁,官吏民悉走大洪山。在掠强壯爲兵,取其財而去。薛廣繼至,劫掠罄盡。廣又攻郢、復二州,守臣直龍圖閣舒舜舉、中大夫趙縱之亦遁。忠遂往來隨州、德安之間。(3)

靖康時期,隨、郢等州遭受到了慘重的打擊,守臣逃遁,吏民奔走。唯有德安府,因陳規有效的防禦才得以免遭塗炭(4)。蓋因諸盜的掠奪,守遂所在的水南寺恐怕亦不能幸免。故而守遂在靖康二年時退至德安。

紹興四年,岳飛率軍收復隨州(5)。次年,宣撫使即命守遂回到大洪(6)。戰後,襄漢地區

“百里絶人,荆蓁塞路,虎狼交迹”,大洪山寺“僧行散逃餒死,所存不滿百數,日湌野菜橡糜,以度朝昏,供利阻隔,屋宇墮頽,莊夫耕具,十無一二”,一片蕭條景象。經守遂之經營,寺院得以修復,“僧及半千,次滿七百”,遂又得以“大闡綱宗”(7)。在守遂等人的努力下,大洪山寺稍復舊觀。雖然在《浄嚴和尚塔銘》中稱大洪山寺

(1)

馮檝《浄嚴和尚塔銘》作“提振祖命”“高聲唱言”(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文作“提振祖令”“高聲喝言”。(2)《宋史》卷八八《地理志四》,第 2194頁。(3)《建炎以來繫年要録》卷一,建炎元年十二月壬寅,第 28頁。(4)陳規事迹參王錦光、聞人軍《宋代軍事家陳規事迹考》,《文史》第 22輯,中華書局,1984年,第 113— 120頁。(5)岳珂《鄂國金佗稡編》卷三,王曾瑜校注《鄂國金佗稡編續編校注》,中華書局,1989年,第 245頁。(6)馮檝《浄嚴和尚塔銘》稱“紹興乙卯,師退居東堂。未數月,宣撫使司命居大洪”(第 12153頁下欄)。此宣撫使當爲岳

飛。紹興五年,湖北路荆襄潭州制置使轄區爲京湖宣撫使轄區之前身。至紹興六年,岳飛升爲京西湖北宣撫副使,時無正使(參余蔚《論南宋宣撫使和制置使制度》,《中華文史論叢》 2007年第 1期,第 148 —149頁)。

(7)

馮檝《浄嚴和尚塔銘》作“荆榛塞路”“所存不過百數”(第 12153頁下欄),現參胡建明據拓片録文作“荆蓁塞路”“所存不滿百數”。

“叢林再盛,不減疇昔”(1),但由於南北政權之間的戰争,大洪山一直未能擺脱戰亂帶來的厄運。嘉熙年間,大洪山寺不得已僑置武昌。黄溍《武昌大洪山崇寧萬壽寺記》載:

宋末,隨數被兵。洪山又當其要害,爲南北必争之地。邊境之民,既多流散,叢林之下,亦無以安其居。京湖制置使孟公珙,隨人也,與都統張公順謀遷其衆適于樂郊,乃度地於兹山,請雲庵興自隨州捧佛足及累朝所被告敕,徙寺額僑置焉,仍奏請賜今名曰崇寧萬壽。(2)

黄寬重暫繫此事於嘉熙三年(1239)(3),未有詳考。引文中出現的“都統張公順”,又見載於《宋史·理宗紀》。端平三年(1236)正月“壬申,大元兵連攻洪山,張順、翁大成等以兵捍禦之”(4)。又嘉熙三年十二月“甲子,復夔州,録荆鄂都統張順、孟璋等將士戰功”(5)。可見在嘉熙三年時,張順已爲都統。故黄氏之説可從。在魏了翁的《奏措置京湖諸郡》中,稱張順爲“大洪山守把”。一可知大洪山在此時宋軍防禦體系中地理位置的重要性,二可知張順與大洪山之關係密切,與《武昌大洪山崇寧萬壽寺記》所記暗合。嘉熙年間,由於元軍的入侵,

“京西七郡,惟隨州僅存”。時爲大洪山守把的張順與劉顯德等人“極力鏖戰,卒全一城”。隨州亦“孤壘正當賊衝,凛凛不能自保”(6)。正是在這種嚴酷的戰争環境下,自號無庵居士、傾心佛教的孟珙將地處邊境的大洪山僧、民遷至武昌(7),大洪山寺亦重建於此,並重賜“崇寧萬壽”爲額。

由於隨州以及大洪山地理位置十分重要,“爲南北必争之地”,因此自北宋末至南宋,大洪山寺的發展屢受戰争影響。這樣一個夾於南北的“中間地帶”不再能爲曹洞宗的發展提供合適的土壤。伴隨寺址自隨而鄂,大洪山寺未見再有曹洞宗僧侣駐錫,也不再是曹洞宗發展的中心所在。曹洞宗至此結束了它的大洪山時代。

代結論:曹洞宗“大洪山時代”之結束與南宋曹洞宗中心的轉移

北宋曹洞宗經過了報恩、道楷等人的努力後,走出了宋初幾盡絶嗣的困境。隨州大洪

(1)馮檝《浄嚴和尚塔銘》,第 12153頁下欄。(2)黃溍《金華黄先生文集》卷一二《武昌大洪山崇寧萬壽寺記》,第 11b葉。(3)黄寬重《孟珙年譜》,《南宋史研究集》,臺北:新文豐出版公司,1985年,第 67— 68頁。(4)《宋史》卷四二《理宗紀二》,第 810頁。(5)《宋史》卷四二《理宗紀二》,第 819頁。(6)魏了翁《重校鶴山先生大全文集》卷二九《奏措置京湖諸郡》,《中華再造善本》影印中國國家圖書館藏宋開慶元年刻本,

北京圖書館出版社,2004年,第 10b葉。(7)孟珙對佛教的態度,參黄錦君《南宋名將孟珙的佛教價值取向淺析》,《宗教學研究》 2013年第 4期,第 125— 130頁。

山寺在革律爲禪、改甲乙爲十方後,成爲了曹洞宗的專寺,兩宋時幾乎歷代曹洞禪師都有僧侣駐錫於此。

大洪山寺住持弘揚曹洞宗旨的策略有二。其一,進入中央,試圖通過在京士大夫與中央的認可,進一步推動宗門的發展。此點以報恩與道楷的事迹最明顯。二僧在住持大洪山寺後,紛紛前往開封弘法。有着“東京經歷”的報恩,在離開開封後,開始將他宗寺院改爲曹洞宗寺院。現舉一例,以兹説明。報恩離開法雲寺後,“徑詣嵩山,旋趨大陽”(1)。大陽寺位於郢州,曾是警玄法席。警玄之前,大陽寺的住持是慧堅(2)。慧堅是曹洞宗靈泉仁禪師法嗣(3)。自慧堅至警玄,大陽寺一直爲曹洞宗寺院。曹洞一門至洞山六世之後,幾盡絶嗣,唯存大陽警玄一脉。從《嘉泰普燈録》中所記大陽警玄法嗣來看,大陽寺法席並未由其法嗣所承續(4)。可知報恩至大陽寺時,大陽已非曹洞宗寺院。報恩的入主,再次將大陽寺改宗爲曹洞宗寺院(5)。由於道楷與宦官譚稹間的矛盾,導致了此後駐錫過大洪山寺的僧人無緣應召入東京。再次與中央發生聯繫,則是在南宋慶預時期善信獲封,以及慶顯時期恭王趙惇爲大洪山寺的“親灑翰墨”。

其二,積極與地方精英合作,並建立良好的人際關係。如丹霞子淳與真定韓氏、大洪慶預與李道,包括此後的陳規、孟珙以及張順,從史料看都與大洪山寺僧侣存在着或明或暗的聯繫。爲了保證大洪山寺一直爲曹洞僧人住持,與地方精英保持良好的往來十分必要。這在他宗發展的歷史上也屢見不鮮。位於台州的延慶寺是天台宗的重要寺院。保存在《四明尊者教行録》中的一份《使帖延慶寺》稱,延慶寺改制爲十方制後,“恐將來本院,及外處僧講業不精,但以傳天台教爲名,因囑託權勢,求覓住持”(6)。在寺院繼承的過程之中,無論是何宗,所謂“權勢”都起着不可忽略的作用。

這種策略形成的一個制度背景是宋代十方制度下的兩種主持選舉方式,即疏請與敕差。换言之,官方意志成爲僧人能否得以擔任十方寺院住持的關鍵。這或能解釋爲何宋代僧侣與士大夫官僚之間能有如此親密的往來與互動。寺院十方制實際上是隱藏在這些錯綜複雜人際關係背後的一個制度性因素。

(1)范域《恩禪師塔銘》,第 12133頁上欄。(2)《禪林僧寶傳》卷一三《大陽延禪師傳》,第 495頁下欄。(3)《五燈會元》卷一四《郢州大陽慧堅禪師傳》,第 856—857頁。(4)《嘉泰普燈録》卷二所記大陽警玄法嗣有郢州興陽清剖、惠州羅浮如、復州乾明機聰、襄陽白馬歸春、潭州福嚴審承,以及

由浮山法遠代付的投子義青(第 53— 58頁)。(5)芙蓉道楷及其法嗣通過占據其他寺院的法席,改變其宗派歸屬,參沈國光《北宋曹洞宗復興初期的弘布及其時空過

程—以芙蓉道楷行迹爲綫索》。(6)釋宗曉編《四明尊者教行録》卷六《使帖延慶寺》,《大正藏》第 46册,第 909頁中欄。

由於兩宋政治地理格局的轉變,隨州成爲南北必争之地,自北宋末始就有大量北來僧民避亂於大洪山中。至南宋時期,隨州已成爲宋王朝的邊州,直接面對着來自北方的軍事壓力,僧人不得不與避亂於寺中的地方政府共同組織成武裝力量,憑藉大洪山複雜特殊的地形從事抵抗活動。這給大洪山寺的發展帶來了嚴重困擾。直至嘉熙年間,孟珙與張順不得不將大洪山寺遷至武昌,結束了曹洞宗的“大洪山時代”。

面對大洪山寺發展的窘境,南宋境内曹洞宗僧人傳法的化區不斷地向東南地區轉移(1)。芙蓉道楷之後,曹洞宗最傑出的三人即其“三賢孫”:慶預、清了、正覺。《慧照禪師塔銘》稱:

芙蓉道楷禪師有三賢孫,近年以道鳴於世者,曰慶預、曰清了、曰正覺。二公遊方時,預已坐漢東兩大刹,厥聲籍甚。既而鼎立東南,問望迭勝。如磨醯首羅王,眼眼明徹,由是天下之慕空術者翕然,益知佛氏之有人,洞上之有源,芙蓉之有孫。(2)

此三僧是南宋曹洞宗的代表性人物。兹簡述此三僧之行迹,以窺曹洞宗風向東南轉移之趨勢。

首先看慶預行迹。紹興三年,因大洪山寺再度面臨來自北方的軍事壓力,慶預轉而向東南弘法。入閩後,慶預“閉關於雪峰之西室”,又受張守之延請,住福州府城乾元寺。後又移住海内甲刹雪峰崇聖寺,直至紹興十年圓寂(3)。在慶預之前,雪峰寺的住持即是清了。

清了真歇於丹霞子淳處得法後,遊五臺禮文殊,後至京師,又浮汴抵真州長蘆寺,從祖照禪師。祖照退院後,清了於宣和五年“開堂嗣法淳和尚”,直至建炎二年(1128)退院。此後,清了一路南下,過錢塘,逐次經明州之梅岑山觀音寶陀院、臺州之天封寺,最後至福州雪峰寺。清了在雪峰寺駐錫的時間並不短,直至紹興六年七月才前往明州阿育王廣利寺任住持(4)。真歇在雪峰時,領“千七百衲子”(5),可見其盛。清了在江南一帶的弘法,引起了最高統治者的重視。紹興七年,高宗駐蹕建康,即詔清了住名刹蔣山寺。清了“且行且辭疾,

(1)

金朝境内曹洞宗的發展,參李輝、馮國棟《曹洞宗史上闕失的一環 —以金朝石刻史料爲中心的探討》,《佛學研究》總第 17 期,中國佛教文化研究所,2008年,第 284—295頁。

(2)

榮嶷《慧照禪師塔銘》作“磨醯 £羅王”“知佛事之有人,洞山之有源”(第 12151頁上欄),現參胡建明據拓片録文作“磨醯首羅王”“知佛氏之有人,洞上之有源”。

(3)

榮嶷《慧照禪師塔銘》,第 12151頁下欄。《慧照禪師塔銘》稱“閩帥大參張公□稔其名”。胡建明補所闕字爲“守”,可從。張守,建炎四年五月時爲參知政事,又於紹興二年知福州(《建炎以來繫年要録》卷三三、卷五六,建炎四年五月癸丑、紹興二年七月丁卯,第 645、979頁)。張守還爲《雪峰慧照禪師語録》作序。

(4)釋正覺《崇先真歇了禪師塔銘》,德初等編《真歇清了禪師語録》附,《卍續藏經》第 124册,第 633頁下欄 — 634頁上欄。(5)釋寶曇《橘洲文集》卷七《雪林彦和尚塔銘》,《續修四庫全書》第 1318册影印中國科學院圖書館藏日本元禄十一年織田重兵衞刻本,第 110頁上欄。

七上乃允”。紹興十五年,又詔清了住徑山寺。清了入臨安,一住就是五年。至紹興二十年二月,清了“以疾乞歸長蘆”,但很快又回到了臨安(1)。《崇先真歇了禪師塔銘》稱: “(紹興)二十一年,敕建崇先顯孝禪院成,詔師主席。六月入院,暑行疾作。九月壬子,慈寧太后詣寺,師力疾開堂,垂箔聽法,問答提唱,一席光耀。賜金襴袈裟、銀絹等物。”(2)崇先顯孝禪院始建於紹興十九年,爲高宗之母顯仁皇太后(即引文中所稱“慈寧太后”)之功德寺(3)。寺院建成次年即“詔攸司俾免科敷差借,不許官司指占”,後又“勅撥田三十餘頃”“柴山桑篠等地二千八百畝有畸”等,成爲“甲杭之叢林”(4),其地位可見一斑。清了雖已罹重病,但依然被奉爲該寺開山之祖。後人亦稱崇先禪院“創於清了禪師”(5)。不僅如此,清了病重,“慈寧宫賜錢修建水陸法會,丁卯十月朔旦中使候問”。清了圓寂後,“慈寧宫降香賜幣以侑齋祭”。紹興二十三年,清了又被敕謚“悟空禪師”(6)。

依上所述,以清了爲代表的南宋曹洞宗僧侣,已將其主要的活動區域與弘法區域轉向了江南地區。一方面,曹洞復興的根本之地大洪山頻繁受到戰争之騷擾,已無力進一步弘揚曹洞宗旨;另一方面也無疑與政治中心的南移有關。

更鮮明的例子是宏智正覺的動向(7)。正覺於鄧州丹霞山子淳處得法後,一直追隨子淳住唐州大乘、隨州大洪。宣和五年,正覺“分坐於廬山圓通照闡提席下”。“照闡提”是芙蓉道楷之法嗣(8)。此時,清了已住長蘆,故又延請正覺前往真州。宣和六年,正覺受到時在淮南發運司任職的向子諲之請,住泗州普照寺,自此“出世嗣法淳和尚”(9)。就在泗州普照寺,正覺遇到了時在“南幸”中的徽宗。但這並未使曹洞宗再次引起徽宗的重視。宋徽宗禮重

(1)釋正覺《崇先真歇了禪師塔銘》,第 634頁下欄。(2)釋正覺《崇先真歇了禪師塔銘》,第 634頁下欄。(3)潛説友《(咸淳)臨安志》卷八一《寺觀七》,《宋元方志叢刊》第 4册影印清道光十年錢塘汪氏振綺堂刊本,中華書局,

1990年,第 4109頁上欄。(4)曹勛《松隱文集》卷三〇《崇先顯孝禪院記》,《宋集珍本叢刊》第 41册影印傅增湘校《嘉業堂叢書》本,第 613頁。(5)王蓉貴、[日]白井順點校《周必大全集》卷一七一《南歸録》,四川大學出版社,2017年,第 1604頁。(6)釋正覺《崇先真歇了禪師塔銘》,第 634頁下欄 — 635頁上欄。(7)關於宏智正覺生平的系統資料,有以下幾種。第一,周葵《宋故宏智禪師妙光塔銘有叙》,阮元編《兩浙金石志》卷九,《石

刻史料新編》第 1輯第 14册,第 10392頁上欄 — 10394頁上欄;第二,王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,集成等編《宏智禪師廣録》卷九,《大正藏》第 48册,第 119頁中欄 — 121頁上欄;第三,《嘉泰普燈録》卷九《慶元府天童宏智正覺禪師傳》

(第 250— 253頁);第四,《五燈會元》卷一四《明州天童宏智正覺禪師傅》(第 900— 902頁);第五,胡榘修,方萬里、羅濬纂《(寶慶)四明志》卷九《叙人中·僧正覺》,《宋元方志叢刊》第 5册影印清咸豐四年《宋元四明六志》本,第 5111頁;第六,馬澤修,袁桷纂《(延祐)四明志》卷一六《釋道考上·僧正覺》,《宋元方志叢刊》第 6册影印清咸豐四年《宋元四明六志》本,第 6362頁。諸資料又多有承襲,不贅。

(8)《嘉泰普燈録》卷五《隆興府泐潭闡提惟照禪師傳》,第 151頁。(9)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 119頁下欄 — 120頁上欄。

普照寺,並非是因爲正覺而特意前往(1)。

正覺自建炎元年開始“繼住舒州太平,江州圓通、能仁,真州長蘆”,後住明州天童(2)。正覺住太平、圓通、能仁的時間並不長。建炎三年秋之前,正覺已在長蘆。《敕謚宏智禪師行業記》載正覺入長蘆後稱:“未幾,知事以乏糧告,師不答。時大寇李在,抄界境上,領兵入寺,無不惶駭。師安坐堂上待其來,以善言誘之。在稽首信服,揮其衆輦金穀以供衆,一方亦賴以安。”(3)李在,原在韓世忠麾下,建炎三年據高郵叛,“收散卒自爲徒黨”(4)。金人退去,李在據高郵,“遣人邀截金人後軍,得金寶船數隻,故其軍極富”(5)。正是正覺勸化李在,長蘆寺才得以脱困。這也意味着真州此時並不安定,與隨州一樣,面臨着戰亂的干擾。因此,就在勸化李在後不久的建炎三年秋,正覺渡江至明州,任天童山景德寺住持。正覺此後的大部分時間都在天童山,只有在紹興八年九月至十月間“被旨住臨安府靈隱寺”。正覺駐錫天童長達三十年,可以説是真正將曹洞宗風帶到了江南地區。在正覺之前,天童舊有僧人不滿二百,正覺駐錫後,“四方學者,争先奔湊,如飛走之宗鳳麟,百川之赴滄海”,有僧一千二百餘人。天童寺“寺屋幾千間,無不新者”(6),此全賴正覺對天童寺之修葺。據樓鑰稱,正覺“拓舊址,謀興作,内外鼎新,以次就成”(7)。由於僧徒衆多,正覺“障海潮而田之,歲入三倍於前”,積極經營寺産。正覺圓寂後,“道俗送者,增山盈谷,無不涕慕”(8),可見其在明州影響之大。

有意思的是正覺與大慧宗杲之關係。正覺圓寂前,“顧侍者索筆作書,遺大慧禪師,屬以後事”(9)。《(延祐)四明志》載:

其時宗杲主育王,覺語杲曰:“明年當逝去。 ”杲以辨説自高,數侮覺。至期,覺屏絶人事者三月。杲忽曰:“吾當過天童送覺禪師西歸。 ”覺將治沐浴,杲念以爲未可信,肩輿以歸。急使邀杲回,至則已端逝矣。杲泣下,爲之削髮。舍利凝刃不可舉,乃展拜曰:“平時自號善説法,今不如師矣。”(10)

(1)徽宗對普照寺的重視,參汪聖鐸《宋王朝與泗州僧伽塔》,鄧小南主編《宋史研究論文集(2008)》,雲南大學出版社, 2009

年,第 560— 580頁。(2)周葵《宋故宏智禪師妙光塔銘有叙》,第 10392頁下欄。(3)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁上欄—中欄。(4)《建炎以來繫年要録》卷一九,建炎三年正月丙午,第 386頁。(5)《三朝北盟會編》卷一二三,建炎三年二月二十四日,第 5a葉;《建炎以來繫年要録》卷二〇,建炎三年二月癸酉,第

407頁。(6)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁中欄。(7)顧大朋點校《樓鑰集》卷五四《天童山千佛閣記》,浙江古籍出版社,2010年,第 991頁。(8)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁中欄—下欄。(9)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁下欄。(10)《(延祐)四明志》卷一六《釋道考上》,第 6362頁。

雖然正覺與大慧宗杲在禪法上對立,但兩人並未因此交惡,反有相惜之情,亦可見正覺在江南地區之影響力。正覺住天童時期,亦與地方多位士大夫往來。王伯庠於紹興八年爲明

但仍與。雖然王伯庠在紹興十一年時已離開明州,(1) 與正覺相識曾參訪天童,州州學教授,

天童寺僧有着聯繫。《敕謚宏智禪師行業記》所撰寫的時間是乾道二年(1166)六月,時王

。王(3) 後於紹興初退居明州。王伯庠父王次翁曾任南宋參知政事,(2) 伯庠正在臨安任侍御史

是典型的南宋地方士大夫。正覺與潘良貴之往來,(4)人士仰慕”“分教四明,氏家族

,可從潘

良貴與正覺合作撰寫《大用庵銘》一事中洞察。潘良貴,號默成居士,。大

(5)“喜從釋子遊”

用庵是普覺圓照築於義烏之庵堂,潘良貴爲之名曰“大用”,而“久欲作銘而未果”。紹興九

。(7)覺欣然不辭”以銘囑之,“與天童老款偶縱談此,,(6) 潘良貴知四明年,

考察正覺與宗杲、王伯庠、潘良貴的交往,可見正覺與地方士大夫以及僧侣建立了良好的關係,亦可見正覺在明州之影響力。正覺的影響並不僅限於明州,江南一帶都有其信衆。正覺至明州後,不少僧侣信衆前往天童寺拜謁正覺,以至“甑釜將槁”“僧糧垂盡”,賴以“嘉禾錢氏航米千斛艤於岸”方才解決。紹興二十七年九月,正覺在圓寂之前,自山中入

(8)

城“謁郡僚及素所往來者,又之越上謁帥守趙公令詪,因遍詣諸檀越家,若與之別”。據此,包括嘉興府以及紹興府在内的江南地區也是天童正覺弘法之化區。

曹洞宗中興後的三龍象,暨道楷之三賢孫紛紛前往江南弘法。雖然大洪山寺在南宋初依然有曹洞宗僧侣擔任住持,但曹洞宗之中心已開始發生轉移。《嘉泰普燈録》以及《五燈會元》所記洞山十世僧侣大部分出於此三人,至洞山十一世則皆爲清了與正覺之法孫,曾駐錫於大洪山的慶預一脉則已不見載於燈録。這也意味着,在真歇清了與天童正覺時期,曹洞宗在宋境内弘法之中心已徹底轉移至江南地區。

(本文作者爲中國社會科學院考古研究所助理研究員)

(1)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁中欄。《樓鑰集》卷九三《侍御史左朝請大夫直祕閣致仕王公行狀》稱王伯庠“登紹興二年進士科,授左迪功郎,吉州左司理參軍。試教官爲第一,改充明州州學教授”(第 1644頁),與《行業記》所載吻合。

(2)《樓鑰集》卷九三《侍御史左朝請大夫直祕閣致仕王公行狀》稱 “(紹興)十一年任滿,循左從事郎。便親自列,主管潭州

南嶽廟”,又稱乾道二年“五月,遷侍御史”(第 1644頁)。(3)《宋史》卷三八〇《王次翁傳》,第 11711— 11712頁。(4)《樓鑰集》卷九三《侍御史左朝請大夫直祕閣致仕王公行狀》,第 1644頁。

(5)吴師道《敬鄉録》卷二“潘祖仁”條,《續金華叢書》本,第 10a葉。(6)《建炎以來繫年要録》卷一二七,紹興九年三月戊辰,第 2071頁。(7)潘良貴《〈大用庵銘〉後序》,《兩浙金石志》卷八,第 10380頁上欄。(8)王伯庠《敕謚宏智禪師行業記》,第 120頁中欄—下欄。