蒙元焚經之後:明初“老子化胡説”的復出與新編

2023-03-17鄭德長

鄭德長

提要:蒙元焚燬道藏經典是宗教史上的一件大事,根據現有研究,首當其衝的“老子化胡説”就此湮没無聞。但梳理道教徒朱權的有關著述可見,遭到蒙元禁燬的“老子化胡説”在明代初年重新出現。朱權不僅將“老子化胡説”與明初提倡的華夷觀念結合起來,還關注明初社會上活躍的藏傳佛教僧人和穆斯林群體,相繼發展出“老子化西番”“老子化回鶻”的新説法。尤其是“老子化回鶻”關於“謨素兒馬儀教門”的記録,展現出明初道教與伊斯蘭教之間的交流與互動,填補了雙方交流史上的一段空白。明初“老子化胡説”的復出與新編,是元明時代文化交流的一個縮影。

關鍵詞:元明鼎革 華夷秩序 宗教競爭 多元文化環境

引言:作爲文化交流見證的“老子化胡説”

漸次形成的老子化胡説一定意義上是東西宗教碰撞與交融的産物。自 1908年法國學者伯希和發現敦煌古本《化胡經》殘卷至今,學界已基本梳理清楚化胡説從漢代到蒙元的發展歷史。一般認爲,漢代的“老子入夷狄化浮屠”是已知最早的化胡説。相傳西晉道士王浮爲與佛教徒辯論而作《化胡經》,日後化胡説遂成爲佛道論争的焦點之一(1)。隨後波斯、叙利亞地區的摩尼教和景教陸續傳入中國,引起了道教的注意。唐代增添“老子化摩

*感謝葛兆光、姚大力、張佳、段志强四位先生的指點,以及匿名審稿專家的意見。(1)關於佛道争論與老子化胡説的討論,參蔣斧《老子化胡經考》、羅振玉《化胡經補考》,二文收入羅振玉編《敦煌石室遺書》,

《敦煌叢刊初集》第 6册影印清宣統元年刻本,臺北:新文豐出版公司, 1985年,第 285— 303頁;[日]桑原騭藏《老子化

胡經》,《桑原騭藏全集》,東京:岩波書店, 1986年,第 1卷,第 255— 264頁,原載《藝文》第 1年第 9號,1910年;王維誠

《老子化胡説考證》,《國學季刊》第 4卷第 2號,1934年,第 1—122頁。諸家考證以王氏最爲全面和細緻。

尼”的内容,北宋的老子傳記《猶龍傳》又把景教列爲化胡的對象(1)。僞造化胡故事,固然是爲了凸顯道教的優勢地位,但無意中也爲外來宗教扎根中國提供了便利。漢魏六朝時期的《太平經》和《靈寶經》便吸取不少佛教教義,兩部道教經典均與化胡説有關(2)。唐宋以後摩

尼教則依託釋道二教在中國生根,並且因爲化胡説的緣故,與道教更見親密(3)。

13世紀丘處機西行赴大雪山見成吉思汗,也有意附會老子化胡(4),但全真教的鼓吹却給化胡説招致滅頂之災。蒙哥五年(1255)、六年、八年和忽必烈至元十八年(1281),以老子化胡説爲導火索,道佛雙方有過四次御前辯論,均以道教的失敗收場(5)。針對道教的嚴厲懲罰,莫過於焚燒《老子化胡經》(全稱《太上混元上德皇帝明威化胡成佛經》)在内的一切道藏經書。通行觀點認爲,焚經之後化胡説長期隱没不顯,“明代似未聞化胡之争”(王維誠語),道教借助它“收編”域外宗教的傳統似乎戛然而止(6)。但這一印象並不準確,在明初朱權( 1378— 1448)所著《原始祕書》《天皇至道太清玉册》等書裏,可發現化胡説依然生機勃勃的證據。它不僅在新朝的夷夏話語之中復出,還發展出“老子化西番”“老子化回鶻”的新説法。特别是“老子化回鶻”即老子“教化”穆斯林的説法,討論化胡説的前賢,以及研究中國回族史、伊斯蘭教史的學者對此均未加措意。這段宗教之間的競争與交融,既補充了蒙元焚經之後化胡説的歷史缺環,也從側面揭示出蒙元統治結束過後,宗教多元環境在明初延續的現象。

(1)《猶龍傳》稱景教爲“彌施訶外道”,參[法]伯希和、沙畹著,馮承鈞譯《摩尼教流行中國考》,《西域南海史地考證譯叢》第 8編,中華書局,1958年,第 90頁;原載《亞洲報》,1911、1913年。

(2)《太平經》《靈寶經》與化胡説和佛教的關係,參湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史(增訂本)》,北京大學出版社, 2011年,第 34— 36、50— 67頁; Anna Seidel,“Le sūtra merveilleux du Ling-pao Suprême, traitant de Lao Tseu qui convertit les barbares (le manuscript TH S. 2081): Contribution àlétude du Bouddho-tao.sme des Six Dynasties,”M. Soymié, ed., Contribution aux étude de Touen-houang, Vol. 3, 1984, pp. 305-352。

(3)“老子化摩尼”一度是學界的熱點話題,參楊富學、蓋佳擇《敦煌吐魯番摩尼教文獻研究述評》,《吐魯番學研究》 2015年第 2期,第 82—88頁。近年來福建霞浦科儀文書的發現,證實摩尼教與民間宗教交融延續至近代,參楊富學、楊琛《研究述評:波斯摩尼教在中土的道化》,《東方論壇 —青島大學學報(社會科學版)》2021年第 1期,第 19— 21頁。

(4)參王維誠《老子化胡説考證》,第 121—122頁。

(5)較早關注元代佛道辯論的研究,參[日]岩井大慧《元初に於ける帝室と禅僧との関係に就いて(下)》,《東洋学報》第 12卷第 1號,1922年,第 91—105頁;陳垣《南宋初河北新道教考》,初作於 1941年,收入《陳垣全集》,安徽大學出版社, 2009年,第 18册,第 446—456頁。日本學者發表多篇專題研究,參野上俊静《元代道仏二教の確執》,《元史釈老伝の研究》,京都:朋友書店, 1978年,第 142—202頁,原載《大谷大學研究年報》第 2號,1943年;高雄義堅《元代道仏二教の隆替》,《東方宗教》第 11號,1956年,第 1—22頁;窪徳忠《モンゴル朝仏道論争研究序説》,《モンゴル朝の道教と仏教:二教の論争を中心に》,東京:平河出版社, 1992年,第 115—150頁;中村淳《モンゴル時代の「道仏論争」の実像—クビライの中国支配への道》,《東洋学報》第 75卷第 3號,1994年,第 229—259頁,陳一鳴譯,連載於《蒙古學信息》 1996年第 2、3期。通論性介紹,參陳高華、張帆、劉曉《元代文化史》,中國社會科學出版社, 2020年,第 66—71,153—158頁。

(6)當然有學者業已指出,元代同時被禁燬的《老子八十一化圖》繼續在明清流傳,參胡春曉《老子八十一化圖研究》,巴蜀書社,2012年。

一、藩王與道教:朱權與“化胡説”的復出

朱權是朱元璋第十七子,道號臞仙,洪武二十四年(1391)封寧王,兩年後就藩大寧(今内蒙古寧城縣)。建文元年(1399)朱權被燕王朱棣脅迫入關,居住北平,永樂元年(1403)改封南昌,正統十三年(1448)去世。朱權一生著述豐富,編有《漢唐祕史》《通鑑博論》

《原始祕書》《救命索》《天皇至道太清玉冊》等書(1)。借助這些資料,可梳理出元末到明初,化胡説隱而復見的歷史過程。

(一)失敗的道教與不滿情緒的宣洩

朱權年輕時便崇奉道教,“予自幼酷慕至道,在遼海時,遍訪高人”(2)。他從遼海地區的醫巫閭山尋訪到一位高齡“一百六十八歲”的道者,向其學習“延生之術”。這是一種“房帷搬運之法”,即房中術的一種,又被朱權稱爲“五字訣”。姑且不論道者年齡的真僞,有意思的是,朱權爲了彰顯“五字訣”,特别蔑稱“西胡秘密之教”的延生之法爲“四獸聲”(3)。所謂“西胡秘密之教”,可以確定其爲佛教的代名詞,因爲朱權在《原始祕書》“桑門佛事門”下開列過“祕密教”的名目(4)。而且明初纂修的《元史》也把元順帝宫廷裏修習的藏傳佛教稱爲“祕密”,或者是“演揲兒”,並認爲是一種房中術(5)。從“五字訣”與“四獸聲”的褒貶看,毫無疑問,朱權很早就站在道教立場上批駁“西胡佛法”。

事實上,明初崇道抑佛的宗教情緒中間,包含着道士群體對元朝統治者當年打壓道教

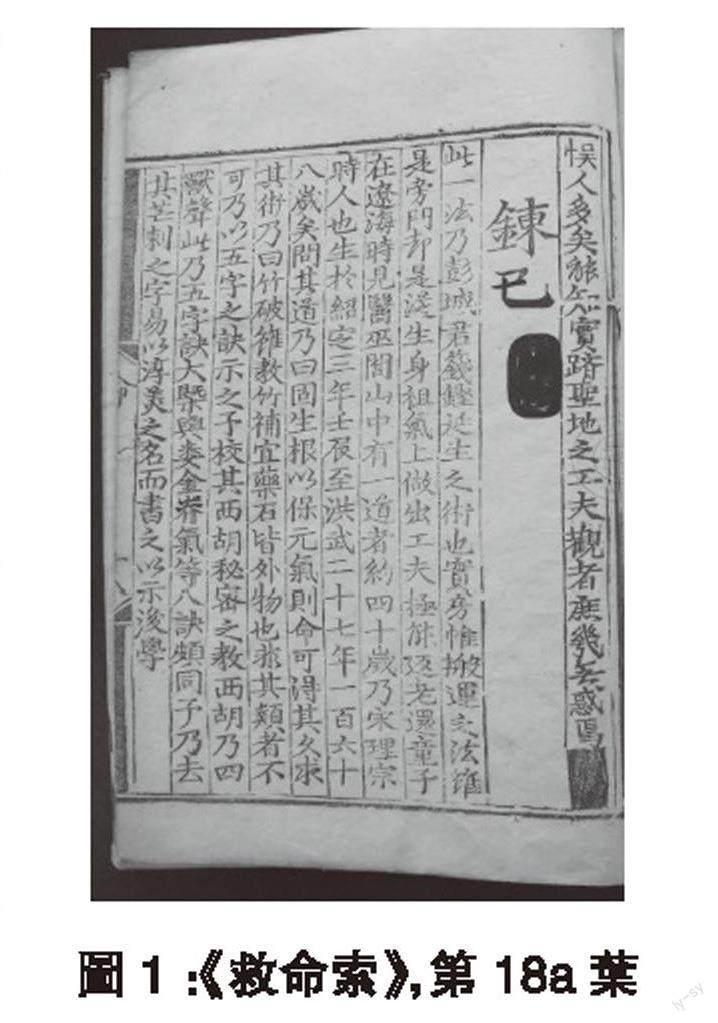

(1)關於朱權的生平簡介,參姚品文《寧王朱權》,藝術與人文科學出版社, 2002年;王崗著,秦國帥譯《明代藩王與道教:王朝精英的制度化護教》,上海古籍出版社,2019年,第 1— 8頁。(2)朱權《救命索》不分卷《初階小乘》,《藏外道書》第 25册影印上海圖書館藏明正統六年刻本,巴蜀書社, 1994年,第 684頁上欄。(3)朱權《救命索》不分卷《煉己》。本篇正統本殘缺嚴重,另見中山大學圖書館藏明永樂十八年刻本,第 18a葉(圖 1)。圖像來源爲中山大學圖書館,感謝廣州大學歷史系于笛老師協助調查。

(4)朱權《原始祕書》卷八“目录”,《四庫全書存目叢書》子部第 173册影印華東師範大學圖書館藏明刻本,齊魯書社, 1997年,第 115頁下欄。該本缺頁,“祕密教”存目無文。臺北“國家圖書館”藏抄本“秘蜜教”一條記載東漢章帝夢遇西域神人之事。不過抄本雖可補闕,但語涉“胡人”之處,多見諱改。如本卷“帝師”條論元朝八思巴國師,刻本作“此胡人之俗”,抄本作“此元朝之教”,因而仍以刻本爲優。下引《原始祕書》,無特殊説明外,均爲《四庫全書存目叢書》本,不另注。

(5)《元史》卷二〇五《哈麻傳》,中華書局,1976年,第 4583頁。

的不滿。由於論戰中道教敗北,元代道教主流派别多諱言佛道論争之事(1),朱權的著作裏却能見到元末明初道教遲來的回應。《漢唐祕史》虚構的一則佛道辯論故事,説明了這一點。故事的背景放在唐代宗時期(763— 779在位),據稱皇帝意欲封“胡僧不空爲國公”(2),位列道士之上,但大臣常衮則用“尊中國而攘夷狄”的道理勸阻皇帝,不空本人也表示佛法爲“夷狄之學,豈敢先於中國”(3),因而甘居道士之下。歷史上的不空和尚(705— 774)爲密教大師,出身西域(4),所以故事稱之爲“胡僧”。可注意的是,爲了勸阻皇帝禮敬佛法,故事裏常衮提到“凡詔誥有曰‘上天眷命,未聞‘上佛眷命也”(5),一下露出僞造的馬脚。“上天眷命”是蒙古詔書起首語“長生天氣力裏,大福蔭護助裏”的文雅譯法,明代改爲“奉天承運”(6),唐宋詔書則絶無此語。

從詔書的時代特點看,故事應創作於元代,人物及場景設定,仿佛是蒙元佛道論争的翻版,只不過勝利者换成了道教。或許因爲唐代的不空和尚,容易令人聯想起當年參與圍攻化胡説的藏傳佛教薩迦派領袖八思巴(1235— 1280)(7),故而“胡僧不空”成爲道士們編排的對象。而《漢唐祕史》成書於洪武二十九年,則在朱權出鎮大寧,訪求遼海道士前後。這則故事很可能聽聞自醫巫閭山的道者之流,後由朱權加以改編。雖未明確提及化胡的問題,但故事裏的不空和尚折服於“道祖黄帝”(8),表達出道教“教化”佛教的中心思想,可見道教與佛教一較短長的心情依然强烈。在元代這種情緒雖因道教受挫而被長期壓抑,却在元明易代之後發洩出來,並爲朱權所繼承,構成了明初化胡説重出的宗教心理基礎。

(二)夷夏觀念與“胡漢對立”的宗教史叙事

朱權深受夷夏觀念影響,從所編書籍中可見一斑。洪武二十九年朱權“取《史斷》爲

(1)關於這一點,參陳垣《南宋初河北新道教考》,《陳垣全集》第 18册,第 450頁。王錦萍也注意到,不少碑刻在焚經事件之

後都避免提及有關道藏的話題(參 Wang Jinping, In the Wake of the Mongols: The Making of a New Social Order in North

China, 1200-1600, Harvard University Asia Center & Harvard University Press, 2018, p. 114)。正是由於元代道教對焚經事

件的集體沉默,使得現有研究不得不依賴佛教徒的記載。(2)朱權《漢唐祕史》卷下,《四庫全書存目叢書》史部第 45册影印中國人民大學圖書館藏明建文刻本,第 392頁下欄。(3)朱權《漢唐祕史》卷下,第 393頁上欄。(4)不空的生平,參周一良著,錢文忠譯《唐代密宗》,上海遠東出版社,1996年,第 55— 79頁。(5)朱權《漢唐祕史》卷下,第 392頁下欄。(6)參《明太祖實録》卷二九,洪武元年正月丙子,“中央研究院”歷史語言研究所校印本,1962年,第 483頁。(7)八思巴又作“拔合思八”,事見祥邁《大元至元辨僞録》卷四,《北京圖書館古籍珍本叢刊》第 77册影印元刻本,書目文獻

出版社,版權頁無出版年,第 519頁上欄。(8)朱權《漢唐祕史》卷下,第 393頁上欄。

法,加諸筆削”(1),參考《小學史斷》一書編成《通鑑博論》。南宋時成書的《小學史斷》已在強調夷夏之辨,正如書序所言,編者希望讀者能明白“夷狄不得以干中夏”的道理(2)。《通鑑博論》的另一部參考書是“陳子桱”所編《歷代圖格》。“陳子桱”即陳桱,字子經。祖父陳著(1214— 1297)曾編成《歷代紀統》一書,陳桱將之改編,“嘗申以爲圖,傳諸同志”(3),應當就是朱權提到的《歷代圖格》(4)。陳著是南宋遺老,《歷代紀統》申明宋代正統之説(5)。這種强調夷夏有别,尊奉宋王朝爲“華夏正統”的觀念,朱權對之深表贊同,而夷夏觀念與崇道斥佛的宗教情感糾纏,便催生出一種“胡漢對立”的宗教史叙事。

於是《原始祕書》一篇題爲《僧滅道》的文字裏,蒙元佛道之争被改寫成北方王朝壓迫漢人的叙事。《僧滅道》記載改道觀爲佛寺始於“金寇狄急奈”,即海陵王完顔亮(本名“迪古乃”),後來中原地區雖一度被開禧北伐“光復”,但到了“胡主”蒙哥和忽必烈的時代,

“自此天下名山宫觀盡爲胡人所奪,爲胡廟矣”(6)。金元兩代“迫害”道教,據《僧滅道》所引,出自《北史備要》。此書暫未見他處記載,但書名却讓人聯想起元末修三史時的正統之争,當時一些士人提出以宋爲正統,以遼金爲“北史”的建議(7)。《北史備要》稱金朝爲“寇”,顯然以宋爲正統。然而這段“歷史”錯謬百出,不但捏造南宋開禧北伐勝利的説法,與迫害道教本無瓜葛的金代也無辜受累。於是“胡人”建立的王朝一併被塑造成道教的加害者,而在金元北族政權的映襯下,漢人建立的宋朝則成爲道教的避難所。

(1)朱權《通鑑博論·凡例》,國家圖書館藏清抄校本,無葉數。按高儒《百川書志》卷四(《續修四庫全書》第 919册影印觀古堂書目叢刊本,上海古籍出版社, 2002年,第 347頁下欄)、焦竑《國朝獻徵録》卷一朱權本傳(《明代傳記叢刊》第 109册影印明萬曆四十四年刻本,臺北:明文書局,1991年,第 50頁上欄),以及朱權裔孫朱謀.

《藩獻記》卷二(《北京圖書館古籍珍本叢刊》第 19册影印明萬曆刻本,第 760頁下欄),均記作“《通鑑博論》二卷”。本書後來析爲三卷,即萬曆十四年内府刻三卷本,美國國會圖書館、上海圖書館均有收藏。美國國會圖書館藏本著録於王重民《中國善本書提要》,上海古籍出版社, 1983年,第 150—151頁;上海圖書館藏本收入《四庫全書存目叢書》史部第 281册,殘缺較多。今國圖藏清抄校本共上下兩卷,正文内容完足,書首無萬曆十四年御製序,所據底本應當是更早的二卷本。下引《通鑑博論》均爲國家圖書館藏清抄校本,不另注。

(2)

南宫靖一《小學史斷·序》,《中國古籍珍本叢刊·天津圖書館卷》第 11册影印明嘉靖三十三年徐師曾校補刻本,國家圖書館出版社,2013年,第 550頁上欄。

(3)陳基《通鑑續編序》,陳桱《通鑑續編》卷首,《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》第 147册影印元刻本,國家圖書館出版社,2013年,第 442頁下欄。

(4)

《通鑑博論·凡例》載 “《紀統》取《歷代圖格》考正補註,更爲《天運紀統》 ”。按朱權《通鑑博論》卷下題名爲《歷代天運紀統》,係參照陳桱《歷代圖格》改編。(5)“其書曰《歷代紀統》者,則以爲帝王之統出於天,雖偏弱如蜀漢、東晉,皆天統所在,當時敵國雖强大,據有中土,要不得紊失統也。”按陳著以偏安一隅的蜀漢、東晉爲“天統所在”,隱晦地表達出南宋爲正統的觀點,參陳旅《陳衆仲文集》卷六

《歷代紀統序》,國家圖書館藏元至正間刻明修本,第 7a葉。(6)朱權《原始祕書》卷八《僧滅道》,第 141頁下欄 — 142頁上欄。(7)參楊維楨《正統辨》,陶宗儀《南村輟耕録》卷三,中華書局, 1959年,第 32— 38頁;又見元人王理的提議,張紳《通鑑續

編叙》,陳桱《通鑑續編》卷首,《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》本,第 444頁下欄。

回擊“滅道妖書”也體現出朱權致力於在佛道二教中間劃清“夷狄”與“中夏”邊界的良苦用心。朱權不但指責元代僧人祥邁與蒙古統治者合謀,編纂“妖書”《辨僞録》詆毁道教(1),他還在《原始祕書·妖書》裏參考佛藏,開列出一份歷代“妖書”書單,唐代的《古今佛道論衡實録》(簡稱《佛道論衡》)也在其列(2)。其中,朱權對《佛道論衡》一書作者的揣測,尤可注意。《佛道論衡》由唐代僧人道宣(596— 667)編纂,對於這一點朱權心知肚明(3)。可是在“妖書”條中,朱權矢口否認此書編者爲道宣,却聲稱《佛道論衡》是“金元二胡”的僞作,由於“胡人扶胡教”的緣故,他們“改更釋藏,假以梁唐僧人,編捏《古今佛道論衡實録》四卷”等書(4)。稍晚成書的《天皇至道太清玉册》中,朱權又從“中國人必尊中國之道”的角度,重申道宣並非《佛道論衡》作者的觀點:“蓋黄帝乃繼天立極之始祖也,老子乃唐之祖也,安有當時之人自滅時君之祖?豈中國人自滅中國之道?(滅道妖書)實遼金胡元之人所作。”(5)按照朱權的邏輯,追尊老子爲皇室遠祖的李唐王朝絶不會容忍僧人詆毁道教,所以“滅道妖書”一定是“遼金胡元之人”託名的僞作。

卷入“道佛衝突”的王朝名單不斷拉長,並依朱權所劃定的夷夏界限,區隔成“中國崇道”和“夷狄佞佛”兩個陣營。前一個陣營裏,唐朝被拉入崇道一方,“佞佛”的蕭梁政權則成爲“中國人自滅中國之道”的“叛徒”(6)。後一個陣營裏,加入了契丹人建立的遼朝,照朱權的説法,他們與後世的金、元一樣,在三教堂中把佛教“胡神”的塑像放在中心的座次(7)。蒙元佛道辯論後確有三教塑像以佛祖居中的規定(8),可遼、金二代未聞此説。而“晉五胡亂華,皆奉本胡之教,而滅中國之道”(9),十六國時期的五胡亂華則成爲道佛衝突的濫觴。

以上叙事,無非是在蒙元焚經的真實歷史上發揮演繹,從而凸顯出華夷抗衡的意味。

(1)朱權《原始祕書》卷八《僧滅道》,第 142頁上欄。(2)參朱權《原始祕書》卷七《妖書》,第 126頁上欄。

(3)朱權稱“唐喪門道宣等作妖書,以誣上天”,這裏的“妖書”指《佛道論衡》。參朱權《原始祕書》卷一〇《毁滅天道》,第

214頁上欄。(4)朱權《原始祕書》卷七《妖書》,第 126頁上欄。(5)朱權《天皇至道太清玉册》卷上《天皇龍文章》,中國國家圖書館藏明萬曆三十七年張進刻本,第 20b葉。按《天皇至道太

清玉册》成於正統九年,初爲兩卷本,後由張進重刻。萬曆三十五年,張國祥又將本書析爲八卷,收入《萬曆續道藏》(《道

藏》,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社,1988年,第 36册)。兩本以張進刻本爲善。除特殊説明外,下引《天皇至道

太清玉册》均爲張進刻本,不另注。圖 2、圖 3書影,圖像來源爲中國國家圖書館“中華古籍資源庫”。

(6)朱權《原始祕書》卷一〇《三教座次》,第 214頁下欄。(7)朱權《原始祕書》卷一〇《三教座次》,第 214頁。

(8)“三教裏釋迦牟尼佛的聖像,當中間裏塑着有,老君、孔夫子的相貌,左右兩邊塑着有來。 ”祥邁《大元至元辨僞録》卷二,

第 505頁。(9)朱權《原始祕書》卷七《妖書》,第 126頁上欄。

這段費心編造的“胡漢對立”的宗教歷史,最終與現實掛鈎。“驅逐胡虜,恢復中華”的大明王朝毫無疑問是道教復興的保證。《天皇至道太清玉册》載:

(祥邁)乃詒胡主蒙哥、忽必烈,盡令燒毁(道藏)。其令有曰:“漢人則興漢人之教,蒙古必興蒙古之教,豈可使漢人的經書勝俺蒙古的?凡有一書一字見,疾燒毁,勿留人間。 ”今故絶而無傳焉。亦間有存者,未入經藏。今我大明麗天,其中國人必尊中國之道。(1)

“大明麗天”一語雙關,不僅指明朝,也令人想起“離”卦的彖辭“離,麗也。日月麗乎天”(2),即光明普照之意。胡人統治的“黑暗時代”既已結束,大明則承擔起“尊中國之道”的責任。這裏佛教成爲“蒙古之教”,道教成爲“漢人之教”,而“漢人則興漢人之教,蒙古必興蒙古之教”的種族主義立場,在朱權眼中正是元明兩代佛道二教衝突的根源。

(三)“中國之道”與化胡説的復出

在夷夏叙事的框架下,本土的道教以“中國之道”的姿態睥睨外來宗教。爲了進一步樹立道教“中國之道”的形象,漢人皇帝宋理宗趙昀(1225— 1264在位)成爲道教代言人之一。爲何選擇宋理宗,原因尚不明朗。也許是因爲他曾敕封龍虎山正一道的天師張可大

“提舉三山符籙”(3),奠定了龍虎山的領導地位。但更大的可能,或許與金、宋覆滅之際宋理宗扮演的特殊角色有關。宋理宗曾在金亡時主導“端平入洛”的軍事行動,短暫收復部分北宋失地,在抱有夷夏觀念的人看來,不啻爲壯舉。可南宋滅亡後宋理宗的陵寢遭人發掘,藏傳佛教僧人還把他的頭頂骨做成飲器,令宋遺民憤恨(4)。在“夷夏交替”的政權更迭中,宋理宗生前身後的際遇波折跌宕,讓道教徒有理由把他放在“西胡佛法”的對立面。

在朱權筆下,宋理宗成爲抵禦夷狄,維護“中國之道”的象徵。面對佛教創作的“滅道妖書”,其態度仿佛與蒙哥、忽必烈對壘一般:“端平間,因胡寇鈔邊,乃得是書(指滅道妖書)一二卷。帝覽書歎曰:‘縱尔百千萬卷,只以中國夷狄之道論之,其高下不待辯而可知矣。”(5)夷夏話語的厲害之處,正在於不論“妖書”如何詆毁道教,“胡主”如何威脅“豈可使漢人的經書勝俺蒙古的”,只消一句“中國夷狄之道”,佛教“夷狄之學”的任何辯解都顯

(1)朱權《天皇至道太清玉册》卷上《天皇龍文章》,第 18b葉。

(2)《周易正義》卷三,《十三經注疏》本,中華書局, 1980年,第 43頁上欄。按朱權書中又假託劉伯温,解釋道“宋運頃圮,胡虜亂華,離明有晦,幽陰侵陽”是“道藏經書始絶”的原因(《天皇至道太清玉册》卷上《天皇龍文章》,第 20a葉)。“離明”二字典出《周易》“離”卦。

(3)南宋末年直至明英宗朝,龍虎山與“三山符籙”及朝廷的關係,參卿希泰《中國道教史》(修訂本)第 3卷,四川人民出版

社,1996年,第 106、361— 362、384— 394頁。(4)明初才從元大都尋獲,予以安葬,參《明太祖實録》卷五三,洪武三年六月庚辰,第 1050頁。(5)朱權《天皇至道太清玉册》卷上《天皇龍文章》,第 20b葉。

得蒼白無力,而有了“中國之道”的護身符,道教便可立於不敗之地。

身處華夷秩序中心的“中國之道”自然優於僻居邊緣的“夷狄之學”,於是道教教化佛教,老子教化胡人,便是順理成章之事。在此背景下,一篇極爲可疑的《宋理宗皇帝御製化胡辯》(簡稱《化胡辯》)横空出世,收入正統年間編成的《天皇至道太清玉册》一書。歷史上的宋理宗未留下撰寫《化胡辯》的記載(1)。而本篇文字,除了朱權著述外,僅見於民國刊刻的《老君歷世應化圖説》,但顯然是參閲涵芬樓本道藏的結果(2)。

從版本和内容來看,也能確認《化胡辯》是託名之作。現存萬曆刻兩卷本,最爲接近正統本,而且書末收有朱權《太清玉册跋》一文,爲《續道藏》本失收。對比《太清玉册跋》與《化胡辯》,不難發現後者的文字多抄襲自前者。如《太清玉册跋》稱:

余嘗見滅道妖書,僞造惡言,攘中國而尊夷狄。……蓋嘗考之,五胡姚萇、石勒僭據以來,常忌有老子化胡之説,乃移老子生於周定王之日,移佛生於老子出關之前,謂在昭王之時。噫!何不思之甚也。佛之生,已載之儒典,梁武帝之《文選》。老子生於商武丁之時,儒典之所載,非周人也。(3)

老子化胡牽涉到佛老出生先後的争論。朱權拿出“儒典”作爲老子早於佛陀的“關鍵證據”,指責“胡人”歪曲事實。《化胡辯》的説法雖詳略不同,但文字因襲改編自《太清玉册跋》的狀況,非常明白。最大的不同,不過是《化胡辯》模擬宋理宗的口吻,把《太清玉冊

(1)宋理宗推廣過《太上感應篇》,參卿希泰《中國道教史》第 3卷,第 100— 104頁。(2)對成都二仙庵刻本《老君歷世應化圖説》的介紹,參胡春曉《老子八十一化圖研究》,第 62—66頁。(3)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《太清玉册跋》,第 94a、95葉。

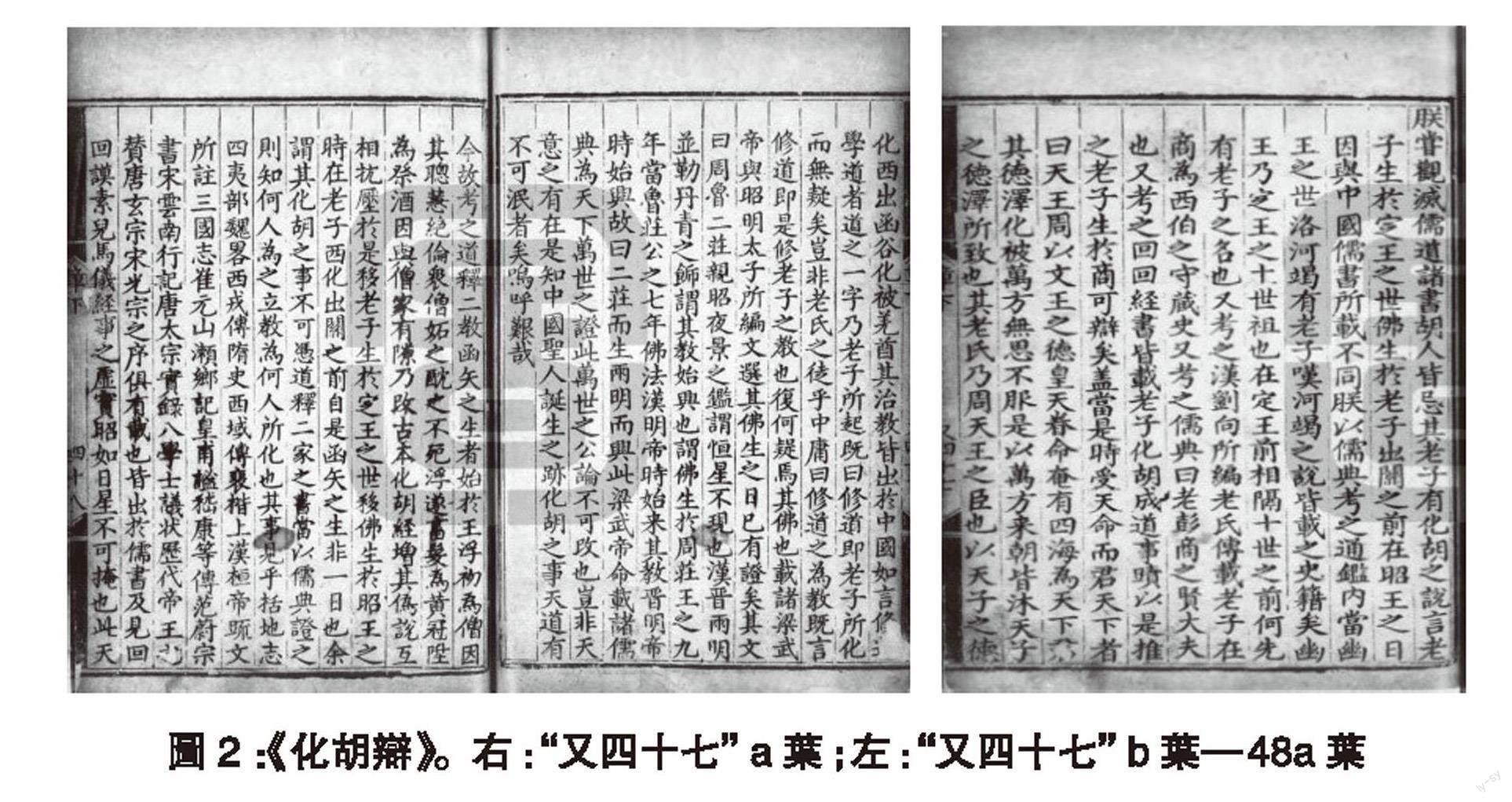

跋》的“余嘗見滅道妖書”,改作“朕嘗觀滅儒道諸書”(1)。還可注意的是,萬曆刻兩卷本《化胡辯》一文,除標題外,全文刻在“又四十七”葉的 a、b兩面(圖 2),夾在四十七葉《回鶻之教》與四十八葉《今故考之》兩段文字中間(2),似是後續補入的。目前尚不清楚補配的内容何時加入,不過這一點也證明《化胡辯》乃是假託宋理宗的作品。即便這篇文字的出現時間較晚,並非出自朱權之手,它的基本思想也主要來自朱權的著述。處心積慮寫作的《化胡辯》表明,通過朱權等道教徒的努力,沉睡百餘年之久的化胡説終於被明初的夷夏話語唤醒。

二、故事新編:“化胡説”的增衍

“化胡説”的故事隨歷史環境改變而不斷變異和增衍。朱權身爲藩王,不僅有條件廣羅圖書,出鎮北方時也接觸到不少漢地以外的習俗,這些知識被編入明初復出的化胡説,爲之增添了時代新意。

重新活躍的“化羌胡”之説便是一例。“老子化羌胡”的説法流行於 12— 13世紀,南宋已有老子勸化“羌胡之主,即罽賓之煩陁力王”之説(3)。蒙元佛道争論時少林長老向道教發難,也曾提及老子“且欲遠化羌胡”的故事(4)。這個説法遭到蒙古統治者的禁止,却在元末明初依然有所流傳。朱權見到過一本《古本化胡經》,據稱此書“非王浮僞作之經”(5),裏面講述周代伯陽父(指老子)不忍見“西北羌胡……自相仇殺,以病終爲不祥,以戰死爲吉利”,因而前往罽賓國,向煩陀力王傳授“浮屠之術,令其内外剪除,不傷形體”(6)。《古本化胡經》或許出於元人假託,因彼時《老子化胡經》被官方定爲王浮僞作,故而論者退而求其次,捏造出更爲“古老”的《化胡經》,繼續爲化胡説辯護。朱權還見過一本《化胡書》,據稱成書於戰國秦漢,同樣記述“周伯陽父西化疆胡爲浮屠術之事”(7)。

舊有的“老子化羌胡”之説在朱權筆下又有新的演繹。吴元年(1367)周致中進獻《臝蟲

(1)其文載:“朕嘗觀滅儒道諸書,胡人皆忌其老子有化胡之説,言老子生於定王之世,佛生於老子出關之前,在昭王之日,因

與中國儒書所載不同,朕以儒典考之。”參《天皇至道太清玉册》卷下《宋理宗皇帝御製化胡辯》,“又四十七” a葉。(2)《今故考之》,題名爲筆者擬加。文載“余謂其化胡之事,不可憑道釋二家之書,當以儒典證之”(第 48a葉),同樣是一篇

援引儒典,爲化胡説辯白的文字。不過文中稱“余”不稱“朕”,口吻與《化胡辯》不同,似應視作另一段獨立的文字。(3)謝守灝《太上老君實録》卷三,《藏外道書》第 18册影印國家圖書館藏明抄本,第 73頁上欄。(4)祥邁《大元至元辨僞録》卷三,第 511頁下欄。(5)朱權《原始祕書》卷八《化胡》,第 136頁下欄。(6)朱權《原始祕書》卷八《化胡》,第 136頁下欄。按“以病終爲不祥”云云,襲用《後漢書》卷八七《西羌傳》的説法(中華書

局,1965年,第 2869頁)。

(7)朱權《原始祕書》卷七《化胡書》,第 121頁上欄。按“疆胡”即“羌胡”。

録》一書,記録海外諸國的風土人情,本書後來被朱權改編爲《異域志》(1)。書中也出現“老子化胡”之説,“東印度國”條記載:“東印度國,係西番人,性强獷,好殺伐,以戰〔死〕爲吉利,以善終爲不祥。昔周伯陽父惡其兇殺,出關化之,作浮〔屠〕,令其内外剪除,不傷形體,名曰浮屠。”(2)這段記述與前引《古本化胡經》大同小異,不同之處在於把“羌胡”换成了“西番”。後者在明代一般指稱藏地,同書“西番國”則明確指出“其國人奉佛者,皆稱剌麻”(3)。“剌麻”即喇嘛,是對藏傳佛教僧侣的一種尊稱。前述朱權論及“西胡秘密之教”,或許指藏傳佛教。而《原始祕書》的“佛骨”條則記載“西域胡僧稱剌麻之骨也,號爲佛骨。其死,乃捨其身。以項骨爲哈八剌椀”(4)。這裏的“哈八剌”即“噶巴拉”,是藏傳佛教用高僧遺骨製作的法器。可見,朱權對藏傳佛教有所接觸,並從“老子化羌胡”演繹出“老子化西番(藏地) ”的説法。

不止藏傳佛教,其他人群的信仰與風俗也進入朱權的視野。《原始祕書》記載:“西胡佛廟皆向東,謂老子東歸,胡人仰慕不捨之意。國俗坐位亦然,謂向東爲禮之尊也。 ”(5)“西胡”一詞指代不明。“西胡佛廟皆向東”和“向東爲禮之尊”,似與突厥系民族的習俗有關。早在 6— 8世紀突厥人就流行過一種崇拜東方和太陽的習俗,突厥人的宫帳因此大多開向東面(6)。另一種可能與穆斯林有關。入華穆斯林在禮拜和聆聽宣講時,需要面向西方的麥加,故而把聖龕設於清真寺的西邊,與之相對的正門則開向東面(7)。而且宋元明初漢地經常把清真寺的禮拜儀式稱爲“叫佛”,與佛教相混淆(8),所以“西胡佛廟”也可能指清真寺。無論“西胡”指突厥習俗,還是穆斯林的習慣,此處“老子化西胡”應當與蒙元時期的西域來

(1)宮紀子已指出,朱權搜羅和改編了許多元代刊刻的書籍,參氏著《モンゴル時代の出版文化》,名古屋大学出版会, 2006

年,第 659頁;另見鹿憶鹿《〈臝蟲録〉在明代的流傳 —兼論〈異域志〉相關問題》,《國文學報》第 58期,2015年,第

131 —137頁。

(2)

《異域圖志》不分卷,劍橋大學圖書館藏刻本,第 49a葉。“死”“屠”二字原缺,據《皇明海外諸夷志》“東印度國”補。按《異域志》原書已佚,相關條目抄入《異域圖志》《皇明海外諸夷志》等書。《皇明海外諸夷志》收入南京圖書館藏正德二年《藝海彙函》,録文參張平鳳《明代異域全志考論》,南京大學博士學位論文, 2019年,第 185頁。另有《夷門廣牘》本《異域志》存世,卷上載“東印度國,人性强獷,好殺伐,以戰爲吉利,以善終爲不祥。昔周伯陽父惡其凶殺,化之,見《周

書》 ”(國家圖書館藏明刻本,第 11b葉),删去了“係西番”等字。(3)《異域圖志》不分卷,第 71a葉。

(4)

朱權《原始祕書》卷八《佛骨》,臺灣“國家圖書館”藏抄本,無葉數。按《四庫全書存目叢書》本存目無文。又按“項骨”

二字原文如此,但依照藏傳佛教傳統,哈八剌用頭蓋骨製作,似應作“頂骨”。(5)朱權《原始祕書》卷八《寺向》,第 138頁。(6)突厥人崇尚東方,參芮傳明《古突厥碑銘研究》(增訂本),商務印書館,2017年,第 193—194頁。(7)明代北京東四清真寺、安定門二條的法明寺,院落與大殿布局均坐西向東。萬曆八年(1580)林奇材《敕賜法明寺重修碑

記》載“厥位面震”(拓片見北京圖書館金石組編《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》,中州古籍出版社, 1989年,第

57册,第 89頁),“面震”即向東之義。

(8)宋代有關記載,參陳垣《回回教入中國史略》,《陳垣全集》第 2册,第 845— 846頁。元人吴昌齡創作雜劇《西天取經》,有“老回回東樓叫佛,唐三藏西天取經”的曲目(鍾嗣成《録鬼簿》卷上,《續修四庫全書》第 1759冊影印天一閣藏抄本,第 151頁下欄)。

華人群關係密切,是一種關於“老子化胡”的新説法。更確鑿的證據表明朱權關注過伊斯蘭教。《原始祕書·回回叫福》記録了穆斯林的宗教禮拜儀式:

其教門只知奉天,故每歲自正旦日起,晨昏叫福。以面背其壁曰“目不識邪色”,以指掩其耳曰“耳不聽淫聲”。方舉首叫天,謂之“求福”;以兩手捧之,曰“接福”;以手如得物狀,揣入懷内,曰“天賜福矣”,然後拜謝,是爲“叫福”。世俗以爲叫佛,傳之謬矣,故有叫福樓是也。其先種類風俗始之。(1)

穆斯林晨昏禱告時,先面向麥加站立(以面背其壁),雙手舉至耳際(以指掩其耳),口誦“真

主至大”(叫天);繼而用右手掌撫左手腕,置於胸前(以兩手捧之,以手如得物狀),誦讀經

文;最後鞠躬叩首跪坐,結束禮拜(2)。可注意的是,《回回叫福》對穆斯林“舉首叫天”和“天

賜福矣,然後拜謝”的描述,與百餘年前蒙哥汗關於“達失蠻叫空謝天賜與”的記述驚人相

似(3),恐非巧合。一個可能的解釋是“回回叫福”的記述,實際延續了蒙元時期草原地區對

穆斯林禮拜的認識。《原始祕書》的成書經過也可佐證這一猜想。據朱權自序,本書“輯於

塗陽”,“塗陽”即大寧(4),建文二年成於“宛平”,即北平附近(5)。朱權既在明朝北境前綫獲知“回回叫福”的消息,那麽這一消息來源與草原應有某種密切聯繫。

其實駐守大寧的隊伍裏,聚集了一些受伊斯蘭文化影響的將士。他們多是北元降兵,

洪武二十年(1387)以後集中安置在大寧、北平附近(6)。如故元降將“沙不丁爲大寧後衞指

揮僉事”(7),後來又有一位故元樞密知院沙不丁曾任大寧衞指揮使(8)。兩位沙不丁很可能是

同一人,而“沙不丁”即 Shihāb al-Dīn(),意爲“宗教之星”,是元代常見的回回人

名。大寧的下層軍官也可見穆斯林的身影,《武職選簿》便記載了季氏三代人的履歷。第

一輩“阿老丁,洪武二十一年充大寧前衞右所小旗”,是一名基層軍官(9),其子季失林台升

(1)朱權《原始祕書》卷九《回回叫福》,第 158頁上欄。

(2)

《回回叫福》原文抄入《劉氏鴻書》卷八“回鶻國”,引起過前輩學者的關注。田坂興道釋讀過這段禮拜儀式的描寫(參氏著《中國における回教の傳來とその弘通》,東京:東洋文庫, 1964年,第 908頁)。不過,田坂興道與後來的研究者,未注意到朱權與《回回叫福》的關係。對穆斯林禮拜儀式的介紹,參《伊斯蘭教辭典》,上海辭書出版社,1997年,第 13頁。

(3)

祥邁《大元至元辨僞録》卷三,第 516頁下欄。“達失蠻”源自波斯語 Dānishmand(

),意指穆斯林教士。

(4)

朱權《漢唐祕史》自序稱“己卯兵下塗陽,從軍入關”(第 286頁上欄),即建文元年朱棣攻陷大寧之事,可知“塗陽”即大寧。(5)參朱權《原始祕書》卷首《自序一》,第 2頁上欄。(6)關於北元降兵的安置情況,參奇文瑛《論洪武時期故元官兵安置與軍事衞所建設》,《民族史研究》 2008年,第 99—

108頁。(7)《明太祖實録》卷一九二,洪武二十一年七月庚寅,第 2889頁。(8)《明太祖實録》卷一九九,洪武二十三年正月乙酉,第 2987頁。

(9)

明代規定,“每百户所設總旗二名,小旗十名”,小旗統領十人,爲百户所的屬官(參徐學聚《國朝典彙》卷一四二,《四庫全書存目叢書》史部第 266册影印中國科學院藏明天啓四年徐與參刻本,第 209頁上欄)。

任指揮使,職位後來由季馬忽木世襲(1)。“失林台”的“台”字是蒙古語後綴,表示男性。阿老丁一家是故元降兵,取名時仍向蒙古風俗靠攏,或許他們本就是蒙古人。但是阿老丁即 .ālā. al-Dīn(

),意爲“宗教的崇高”,而“馬忽木”則是穆罕默德的異譯,可見這一家族在明初同樣受到伊斯蘭文化的影響。

除了軍士以外,朱權居住過的北平城,由於是元代舊都,也聚集不少穆斯林。甚至於秦王朱樉(1356— 1395)曾“取到北平會煎銀子回回一名”(2),表示入明以後,藩王與北平的穆斯林有所接觸。朱權與北平穆斯林群體是否有過來往,史無明文,不過從上述事例可以推知,朱權關於穆斯林禮拜儀式的描寫,應當與他在北方的經歷有很大關係。

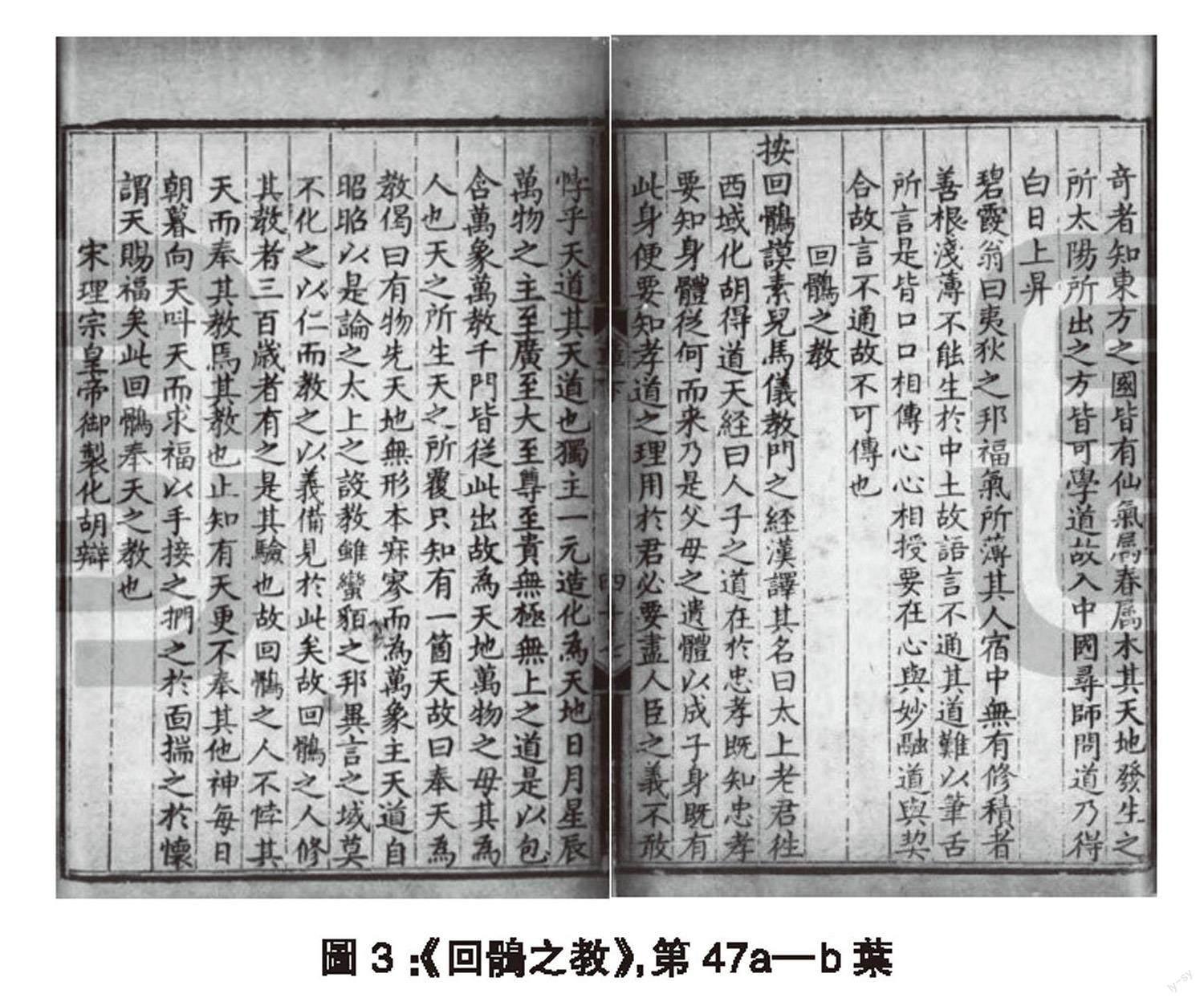

“回回叫福”被《原始祕書》列入“歲時風俗門”,很明顯朱權最初僅把它作爲一種風俗加以記述。但可注意的是,朱權開始糾正社會上有關“叫佛”的誤解,撇清回回與佛教的關係。之後穆斯林更是在道教的化胡説中正式登場,出現了“老子化回鶻”的新説法。這一説法見於《天皇至道太清玉册》所載《回鶻之教》,首句載:“按回鶻謨素兒馬儀教門之經,漢譯其名曰《太上老君往西域化胡得道天經》。”(3)“謨素兒馬儀”即 musalmānī(

) >mu-sal-ma-ngi,主詞 musalmān爲波斯語,意爲“穆斯林”,末尾帶有 -ī的尾綴(4)。尾綴的用法,在波斯語中常見於人名,表現爲地名 +[-ī]的形式,意爲“某處人氏”,用以表示某人出身之地。下文把“回鶻”稱作“蠻貊之邦,異言之域”,可見朱權也清楚“謨素兒馬儀教門”來自漢地以外的異域,操持著與漢語不同的語言。《化胡辯》後面附有一段《今故考之》的文字,裏面提到“回回謨素兒馬儀經”(5),可知與“謨素兒馬儀”對譯的漢文名稱,既可以是“回鶻”,也可以是“回回”。早在《回回叫福》裏朱權就把回回、回鶻、回紇三个詞混用(6)。在波斯語詞源的提示下,應當認識到它們原是穆斯林宗教徒的稱謂,但又如“化胡”二字所暗示的那樣,這些稱謂又與漢人語境下的“胡人”形象融合在了一起(7)。

(1)季氏家族資料,參中國第一歷史檔案館等《中國明朝檔案總匯》,廣西師範大學出版社,2001年,第 69册,第 104頁。(2)朱元璋《御製紀非録》不分卷,國家圖書館藏清抄本,無葉數。(3)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《回鶻之教》,第 47a葉。本篇文字載明萬曆三十七年張進刻本,卷下第 47葉(圖 3)。以

下引自《回鶻之教》的文字,參見附録,不再注出。

(4)“儀”的聲母構擬爲 ng,此條承姚大力教授提示。(5)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《今故考之》,第 48a葉。(6)“回回叫福:回鶻即回紇”,參朱權《原始祕書》卷九《回回叫福》,第 158頁上欄。(7) 13— 14世紀漢語文獻出現的“回回”一詞大體有三種涵義。其一來自波斯語 musalmān,指代來華的穆斯林;其二來自

蒙古語 Sartaul,本是蒙古人稱呼中亞和西亞的地理名稱;其三,漢人在“華夷秩序”的語境下,把“回回”等同於漢地舊有觀念裏的“夷狄”和“胡人”(參鍾焓《民族史研究中的“他者”視角 —跨語境交流、歷史記憶與華夷秩序語境下的回回形象》,《歷史研究》 2008年第 1期,第 43—66頁)。

朱權用“太上之設教”,説明“回鶻奉天之教”是老子教化的結果:

以是論之,太上之設教,雖蠻貊之邦,異言之域,莫不化之以仁,而教之以義,備見於此矣。故回鶻之人修其教者,三百歲者有之,是其驗也。故回鶻之人,不悖其天,而奉其教焉。其教也,止知有天,更不奉其他神。每日朝暮向天叫天而求福。以手接之,捫之於面,揣之於懷,謂天賜福矣。此回鶻奉天之教也。

上引文字裏,朱權一連用了三個“其教”,强調老子所設之“教”正是“回鶻奉天之教”。“每日朝暮向天叫天而求福”這一段對“回回叫福”的描寫,顯然改編自《原始祕書》,所不同的是,原本被看作是“其先種類風俗”的穆斯林信仰,到了《回鶻之教》裏却被説成道教的一個分支。至此明初化胡説演繹出“老子化回鶻(穆斯林) ”的新故事。

值得一提的是,傳説中老子教化“西方”的“夷狄之人”,並未提及東方。不過《天皇至道太清玉册》另有一篇關於“朝鮮之人”崇奉道教的《夷狄奉道》,講述唐時新羅人金可記(?— 858)入終南山修道之事(1)。故事强調夷狄之人皆慕老子之道,實與“老子化胡”的精

神頗相吻合,因此不妨將之視作明初“老子化胡”的另一種衍生説法(2)。

(1)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《夷狄奉道》,第 45b— 47a葉。按“金可記”,朱權作“金可奇”。金可記事迹,參元代趙真一《歷世真仙體道通鑑》卷三六《金可記傳》(《道藏》第 5册,第 309頁下欄 — 310頁上欄)。

(2)朱元璋曾寫信指責朝鮮太祖李成桂“又先遣使遼王、寧王所,逾月方來謝恩,何其不知尊卑之分乎? ”(《明太祖實録》卷二二八,洪武二十六年六月壬辰,第 3325頁)可知朱權在大寧時接觸過李朝政權的使者。

三、老子化回鶻:“化胡説”與伊斯蘭教

明初“化胡説”的新編故事中,尤以“老子化回鶻”一節最爲新穎且詳細,集中見於《回鶻之教》這篇文字。朱權既然聲稱穆斯林信仰得益於老子的教化,那麽道教筆下的穆斯林和伊斯蘭教具有怎樣的形象,與真實情況相比又有多大差距?明代前期涉及伊斯蘭教教義的漢文資料存世很少(1),這篇《回鶻之教》無疑爲了解這段時期入華伊斯蘭教,以及道教與伊斯蘭教的交往,提供了新的寶貴資料。

(一)道教的包裝:朱權眼中的伊斯蘭教

朱權創作“老子化回鶻”之説,目的之一在於“收編”伊斯蘭教,將之説成道教的附庸。因此《回鶻之教》首先應視作一篇道教作品,文中體現的道教思想有着朱權的個人印記。《回鶻之教》介紹“謨素兒馬儀教門之經”的教義。出人意料的是,這段經文開篇既與伊斯蘭教的原始教義無涉,也並非傳統的道教思想,却是儒家强調的“忠孝”觀念:

按回鶻謨素兒馬儀教門之經,漢譯其名曰《太上老君往西域化胡得道天經》。曰:“人子之道,在於忠孝。既知忠孝,要知身體從何而來,乃是父母之遺體,以成子身。既有此身,便要知孝道之理;用於君,必要盡人臣之義,不敢悖乎天道。”

“忠君孝親”進入《老子化胡經》,並且成爲敬奉“天道”的前提,這恐怕與浄明忠孝道有關。起於南宋的浄明道以“忠孝”爲主要修習方式(2),祖庭位於南昌西山。雖然在後世朱權被尊奉爲浄明大師,但這一點出於建構(3),而歷史上朱權與浄明道的關係晦暗不明。不過,朱權曾在南昌城内遊覽過浄明道主持的鐵柱觀(4),而他本人也曾在西山修道(5)。從這些蛛絲馬迹來看,他應當對浄明道有所了解(6)。可注意的是,“忠君孝親”不只出現在《回鶻之教》,《今

(1)學界對明史分期存在多種看法,多數把正統十四年視作“前期”與“中期”的分界。除了《回鶻之教》,明代前期介紹伊斯蘭教儀式和教義的漢文資料尚有四種,分别是洪武《御製百字聖號碑》、建文二年朱權撰《回回叫福》、永樂五年《諭米里哈只》和正統十三年《敕賜清真寺興造碑記》。第一種刻於多地清真寺,異文甚多,很可能是後世託名之作,難以據之討論明初的情況。第二種已見前述。第三種是一篇保護穆斯林的諭旨,詳參本章節第二小節。第四種詳細介紹穆斯林的“五功”,即五種基本宗教功課,對本碑的研究,參王東平《北京東四清真寺“敕賜清真寺碑”考》,《回族研究》2010年第 1期,第 155—161頁。

(2)郭武《〈浄明忠孝全書〉研究:以宋、元社會爲背景的考察》,中國社會科學出版社,2005年,第 251— 256頁。(3)清初的浄明道士朱道朗是朱權的後嗣,他拔高了乃祖在浄明傳承譜系中的地位(參許蔚《斷裂與建構:浄明道的歷史與文

獻》,上海書店出版社,2014年,第 361— 362頁)。(4)鄭曉《吾學編》卷一五,《續修四庫全書》第 424册影印國家圖書館藏明隆慶元年鄭履淳刻本,第 251頁下欄。(5)“今西山之巔,有廬存焉,可以藏吾之老”,參朱權《神隱》卷下,《四庫全書存目叢書》子部第 260册影印北京圖書館藏明

刻本,第 81頁上欄。(6)參王崗著,秦國帥譯《明代藩王與道教:王朝精英的制度化護教》,第 5— 7頁。

故考之》也有“老氏之教,導之以道德,陳之以忠孝”的説法(1),或許正是朱權修習浄明道留

下的痕迹。

朱權還聲稱,回鶻之人敬奉“天道”是“老子化胡”的另一個重要證據。《回鶻之教》

則記載一首讚頌“天道”的偈句:“偈曰:‘有物先天地,無形本寂寥,而爲萬象主,天道自昭

昭。 ”漢地釋道二教常用偈句表達宗教教義,至遲明中期這一文體也被“回回教門”借用。

明人陸容(1436— 1494)記載一首稱讚孔聖人的“回回偈”:“僧言佛子在西空,道説蓬萊住

海東。惟有孔門真實事,眼前無日不春風。”(2)萬曆初年嚴從簡則稱“回回不事佛,而僧家每

以回回説偈誆人”(3),認爲其中有僧人的僞作,從中可見社會對“回回偈”並不陌生。本首偈

句也許是朱權僞作,但考慮到元代一些精通翰墨的回回人已對道教有所了解(4),明初更有

西域人“剌馬當文郁”加入全真教(5) —“文郁”是其字號,“剌馬當”則是伊斯蘭教齋月的

音譯—故而采用道教語言形容穆斯林所信奉的“天道”,也可能是穆斯林的創作。

無論真實作者是誰,偈句所言“天道”被看作道教與伊斯蘭教“共通”的信仰。朱權

曾把“天道”視作道教信仰的根本:“臞仙曰:其道也,老子所謂昔在天地未判之先,有物混

成,先天地生。惟象無形,窈窈冥冥,寂寥淡漠,不聞其聲,强爲之名,曰‘道。夫道者,高

不可極,深不可測,包裹天地。 ”(6)“臞仙”是朱權的道號。這段題名《天道》的文字把“道”

形容爲“先天地生”“無形無聲”和“包裹天地”,其表述與偈句如出一轍。可能在朱權看

來,回鶻之教的“天道”與道教敬奉的“道”或“天道”,根本就是一回事情。

最後,修習回鶻之教又有延年益壽的好處,《回鶻之教》記載“故回鶻之人修其教者,

三百歲者有之,是其驗也”。其實伊斯蘭教認爲死後存在天堂,並不追求現世長生,但尋求長生正是道教徒的主要訴求之一。顯然,朱權站在道教的角度曲解了穆斯林的信仰。於是“謨素兒馬儀教門”被包裝成一個秉持“忠孝”觀念,敬奉老子所謂的“天道”,並擁有長生

之術的道教團體。

(二)“天”與“主”:多語言環境與伊斯蘭信仰的漢譯

《回鶻之教》對伊斯蘭教雖不免曲解臆説,但剝離道教的外在包裝,仍反映出明代前期

(1)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《今故考之》,第 48b葉。(2)陸容著,佚之點校《菽園雜記》卷二,中華書局,1985年,第 17頁。(3)嚴從簡著,余思黎點校《殊域周咨録》卷一一,中華書局,1993年,第 392頁。(4)參馬娟《元代伊斯蘭教研究》,上海古籍出版社,2020年,第 180— 194頁。(5)參蕭啓慶《元明之際的蒙古色目遺民》,《内北國而外中國:蒙元史研究》,中華書局,2007年,第 176— 177頁。(6)朱權《天皇至道太清玉册》卷上《天道》,第 1b葉。

關於穆斯林群體的一些真實情況。特别是漢地穆斯林用漢文的“天”字指稱真主安拉,並非全然出於捏造。“奉天爲教”的認識背後,其實與蒙元至明初,入華伊斯蘭教身處的蒙古語、波斯語和漢語的多語言環境關係密切。

正如元代蒙漢合璧碑刻所揭,蒙古統治者把達失蠻在内的穆斯林視作“告天祝壽”的宗教服務人員,所謂“天”譯自蒙古語 dè.-ri,指草原的長生天信仰(1)。蒙古語 dè.-ri這一概念,則在穆斯林與漢文化交流中扮演過重要的中介角色。蒙哥汗所言“達失蠻叫空謝天賜與”,“達失蠻”源自波斯語,而這句話出於蒙古人之口,記録自漢地僧人之手,從中很能看出,穆斯林信仰如何曲折輾轉於三種語言之間,最後才在宗教意義上與漢文之“天”建立聯繫。朱權對伊斯蘭教的記述也擺脱不了這種多語言環境。他能記録下“謨素兒馬儀”的波斯語譯音,而《回回叫福》也延續了蒙元時代對穆斯林禮拜儀式的認識,這些恐怕都與明初草原與漢地交界地帶人群雜居的背景有關。

一份永樂年間的蒙、漢、波斯三語合璧文書(2),同樣反映出明初伊斯蘭教面臨的多語言環境。文書右側十行漢文,豎寫。題名《諭米里哈只》,内容大意爲皇帝下令保護穆斯林,漢文落款“永樂五年五月十一日”,蓋有“敕命之寶”的印章。文書中間十五行回回文,横寫。首行題名與漢文語意相同,起首詞爲波斯語 Dāy mīnk bādshāh[-ī] mu.a..am,即“尊貴的大明皇帝”。pādshāh(皇帝)一詞首字母 [pe]作 [be],且不寫耶扎菲 [-ī],兩處文法特點同見於永樂年間《噶瑪巴爲明太祖薦福圖》對“大明皇帝”的波斯文題名譯寫(3)。文書左側則爲九行回鶻體蒙古文,豎寫,漫漶處稍多。

其中“天”字轉譯尤可注意。漢文出現兩處“敬天事上”,一處“天錫以福”之語,介紹“馬哈麻之教”的教義,“天”字在漢文第三、四、六行頂格書寫。回回文第三、五、八行行首的對應位置則是“胡達”,即波斯語中對真主“安拉”的稱呼。當中第三行轉寫爲 khuzāwand[-i] ta‘āla,它在通行拼法 khudā的字母 [dāl]之上添加了一個音點,訛變成字母 [ze]。這個單詞亦見於明代官修《回回館雜字》,並且出現相同訛變,明人譯爲“上天”(4)。

(1)如至元十七年(1280)《周至重陽萬壽宫碑》第一截,漢文稱“和尚(佛教)、也里可温(景教)、先生(道教)、達失蠻(伊斯蘭

教) ”都是“告天祝壽者”;蒙古語 dè.-ri對應“天”字。本碑的蒙文釋讀,參蔡美彪《八思巴字碑刻文物集釋》,中國社會科學出版社,2011年,第 31頁;漢文部分,參蔡美彪《元代白話碑集録》(修訂版),中國社會科學出版社,2017年,第 61頁。(2) 1956年文書發現於揚州世襲伊瑪目蘭曉陽家,後來徵集至北京民族文化宫。關於這篇文書的流傳情況和三語文字識讀,

最新研究參陳彬彬《永樂五年“諭米里哈只”三體敕諭釋讀及其歷史文化意藴探微》,《世界宗教研究》 2022年第 7期,第

104—117頁。北京民族文化宫官網公布清晰版圖片,下注“複製品,原件珍藏揚州回回堂”(http://www.cpon.cn/special/

details/42.html,訪問時間: 2021年 4月 29日)。(3)參駱愛麗《十五 ~十六世紀的回回文與中國伊斯蘭教文化研究》,臺北:文史哲出版社,2008年,第 81頁。(4)參劉迎勝《〈回回館雜字〉與〈回回館譯語〉研究》,中國人民大學出版社,2008年,第 325頁。

蒙古文第三、四、六行頂格書寫“騰吉里”,tenggiri,即蒙古語的“天”字(1)。可見“上天 ~ Tenggiri ~Khuzāwand-i ta‘āla”的三語對譯構成了明初官方理解伊斯蘭信仰的基礎(2)。

與此同時,穆斯林最高信仰又可譯作“主”。《回鶻之教》記録了“獨主一元造化”的説法:“其天道也,獨主一元造化,爲天地日月星辰萬物之主,至廣至大,至尊至貴,無極無上之道。 ”“獨主一元造化”不是道教常見的説法,反而接近伊斯蘭教的教義。伊斯蘭教規定,穆斯林須口誦清真言,確證安拉的獨一地位(3)。安拉造物的説法則見於《古蘭經》。《古蘭經》“黄牛章”言:“真主,除他外絶無應受崇拜的;他是永生不滅的,是維護萬物的……他的知覺,包羅天地。天地的維持,不能使他疲倦。他確是至尊的,確是至大的。 ”(2: 255)(4)這段經文先宣揚認主獨一的教義,繼而讚歎安拉的造物功德,最後以一段頌詞結束,叙述結構與《回鶻之教》頗相符合。而且《回鶻之教》這段引文對“天道”的解讀,其實也與道教不同。《天道》一文中,朱權延續老子《道德經》,稱之爲“寂寥無聞”的大道,但本段引文卻把“萬物之主”形容爲“至廣至大,至尊至貴”,更接近《古蘭經》的意思。

值得一提的是,漢地穆斯林何時使用“主”指稱安拉,學界迄無定論。儘管題刻作“元至正八年”的定州《重建禮拜寺碑記》有“造物之主”一説,可正如姚大力、楊曉春所論,現存碑文羼入了明代志書的内容(5),恐怕難以據之論證元代已出現“主”的譯法。明代官方纂修的《回回館雜字》雖把“哈灣得” khāwand一詞譯作“主”,但這個詞既可指信仰的安拉,也可指世俗意義上的主人、首領(6),《回回館雜字》將之放入“人事門”,顯然取後一種意思。因此碑刻材料中,嘉靖五年(1526)李時榮撰《敕賜清修寺重修碑記》,首句稱“今夫天,化生萬物之主也”(7),才算是用“主”對譯安拉的確鑿證據。不過《回鶻之教》的“萬物之主”則表明,不晚於明正統年間已出現了“主”的漢譯。

從上述梳理來看,“主”的稱呼很可能出自熟稔伊斯蘭經典的穆斯林。上引文字的末

(1)關於明代蒙古語 tenggiri的擬音及回鶻體蒙古文拼法,參黄宗鑒《〈華夷譯語〉研究》,昆侖出版社,2014年,第 198頁。

(2)稱伊斯蘭教“真主”爲“天”,最早見於唐代杜環《經行記》。近年來學者舉出舊新《唐書》、南宋《嶺外代答》、《諸蕃志》的例證,認爲宋代上承唐代,下啓元代,主流觀點依然稱真主爲“天”(參楊曉春《元明時期漢文伊斯蘭教文獻研究》,中華書局,2012年,第 236—240頁;馬娟《元代伊斯蘭教研究》,第 28—31頁)。這一點值得商榷。上舉諸書有關“天”的用例,多係抄録唐代文獻,不能代表宋代情況。陳垣《回回教入中國史略》根據《嶺外代答》《諸蕃志》,業已指出南宋主要用“佛”指稱伊斯蘭信仰(第 846頁)。元代以後重新使用“天”來理解伊斯蘭教,與蒙古人觀念有關,跟唐宋關係不大。

(3)參金宜久《伊斯蘭教史》,中國社會科學出版社,1990年,第 76頁。(4)馬堅譯《古蘭經》,中國社會科學出版社,1981年,第 30頁。(5)參姚大力《“回回祖國”與回族認同的歷史變遷》,《中國學術》 2004年第 1輯,第 99— 101頁;楊曉春《元明時期漢文伊

斯蘭教文獻研究》,第 60—72頁。(6)參劉迎勝《〈回回館雜字〉與〈回回館譯語〉研究》,第 91頁;另見《波斯語漢語詞典》,商務印書館, 1997年,第 888、894頁。(7)原碑藏陝西西安化覺巷清真大寺,録文參楊曉春《元明時期漢文伊斯蘭教文獻研究》,第 291頁。

句“無極無上之道”或許有道教徒的修飾,但《回鶻之教》所介紹的伊斯蘭教教義,應該有所根據,而非道教徒的僞作。

(三)排斥道、佛與尊儒:宗教競争中的伊斯蘭教

化胡説的重出表明佛道之争並未休止,而儒家與伊斯蘭教也被拉扯進來。僞作《化胡辯》載“考之儒典,曰老彭,商之賢大夫也。又考之回回經書,皆載老子化胡成道事跡”(1)。道教先把老子看作是《論語·述而》篇提到的商代大夫老彭(2),以此説明老子遠早於周代誕生的佛陀,故能西化浮屠。繼而聲稱“回回經書”,也即“謨素兒馬儀教門之經”,同樣記述了老子化胡得道的事迹。於是《化胡辯》把孔聖人和穆罕默德傳授的經典,一併拉攏到道教的一方。

上述説法固然出於道教的一廂情願,不過穆斯林如何看待明代漢地社會的儒釋道三教,却是一個有趣的問題。回答這一問題,需要找到穆斯林的證言。幸運的是,朱權《回回叫福》提供了重要綫索:

回鶻即回紇,其國之人所奉者止知有一天,其他神佛皆不奉。雖曰神曰佛,謂皆是天生他也。拜天、求天、求道,方得爲神、爲佛。天不叫他做(神佛),他如何得做?是知生我養我皆是天,萬物皆是天生,故所奉者天也。若别再奉神佛,是有二心,如人不忠不孝一般。(3)

這段文字首先明確區分“奉天”者與“奉其他神佛”者。“天”指安拉,而“神佛”即“曰神曰佛”,應指佛教(佛)與道教(神)兩個不同信仰。後文“天生他也”解釋“天”與“其他神佛”的關係,認爲唯有安拉(天)創造道、佛二教。從“是知生我養我者皆是天”到“别再奉神佛”,這幾句把“奉天”的信仰者稱作“我”,而“其他神佛”視作他者,傳達出一種教内人士拒絶佛、道的態度。

應當指出的是,《回回叫福》後來抄入萬曆時刊刻的《劉氏鴻書》“回鶻國”條。田坂興道雖未認識到朱權爲最早的編作者,但他根據“回鶻國”的記述,認爲上引的文字,似直接轉述自穆斯林的觀點(4)。田坂氏的判斷值得重視。由於《回回叫福》編入《原始祕書》時,朱權僅將之歸入“歲時風俗門”,未點出“老子化回鶻”的主旨,因此這段文字還没有太多的

(1)

朱權《天皇至道太清玉册》卷下《宋理宗皇帝御製化胡辯》,“又四十七” a葉。(2)《論語注疏》卷七,《十三經注疏》本,第 2481頁下欄。(3)朱權《原始祕書》卷九《回回叫福》,第 158頁上欄。

(4)

田坂興道指出,“回鶻國”前半段準確描述伊斯蘭信仰,叙述者對回教内部相當了解,可後半段對禮拜儀式的描寫很不準確,似是教外人士的筆調(《中國における回教の傳來とその弘通》,第 906—908頁)。

道教包裝,仍可從中讀出排斥道教在内“其他神佛”的意思。也許朱權對此有所認識,因而

在“拜天、求天”的後面,突兀地加入了“求道”二字,抵消原話裏面斥道的意思。但這與開

頭“所奉者止有一天”的整體論述並不一致,反倒説明本段引文不太可能由朱權捏造,實際

應出自穆斯林之口。

與排斥佛、道形成對比,這番話采用儒家忠孝觀念爲信仰辯護。上引文段末句暗示,

安拉之於信衆,如同君之於臣,父之於子,倘若背棄信仰,便是“不忠不孝”。要注意到,雖

然晚出的《回鶻之教》强調“謨素兒馬儀教門”遵行忠孝之道,也許增加了一層浄明道的解

讀,但在朱權寫成《回回叫福》時,尚未接觸南昌的浄明忠孝道。因而“不忠不孝”的言辭,可能是穆斯林的原話,表示他們已接受了“忠君孝親”的觀念。這種排斥佛、道却向儒家靠攏的狀況,也能從明代中期以後的清真寺碑刻裏找到證據。如景泰四年(1453)鄭厚撰《杭郡重修禮拜寺記》稱“目怪佛老之徒”(1),貶低佛教與道教。同時,明代許多清真寺則把“忠君孝親”納入伊斯蘭教“五功”,成爲宗教實踐的重要組成部分(2)。正是因爲儒家綱常倫

理在明代滲入社會,所以經過數百年的醖釀,明末才會出現溝通儒學與伊斯蘭教的譯經熱

潮(3)。《回回叫福》和《回鶻之教》則揭示了伊斯蘭教與三教的交往,在明代前期既有合作的

方式,也有宗教競争的一面。

四、隱而復現:“化胡説”背後的元明政治與社會

“化胡説”固然是僞造的説法,却是域外宗教與漢地社會互動的一個縮影,並不同尋常地獲得元明兩代皇族的關注。自 1255年第一次蒙元佛道辯論開始,至 1444年朱權刊刻《天皇至道太清玉册》爲止,約二百年間化胡説一隱一顯的不同遭遇,折射出元明時期漢地

社會與政治生態的巨大變動。

(一)元明多元文化環境與“化胡説”

道教因應對域外宗教衝擊而創製化胡説,故而化胡説通常活躍在東西交通發達時期。比之漢唐,蒙元時期傳入漢地的域外知識、情報和信仰規模空前,呈現文化多元的局面。融合有之,競争亦在所難免。面對道教的蠢蠢欲動,蒙哥批評道:“這釋道兩路,各不相妨。

(1)原碑藏杭州鳳凰寺,録文參楊曉春《元明時期漢文伊斯蘭教文獻研究》,第 264頁。(2)參楊曉春《元明時期漢文伊斯蘭教文獻研究》,第 134— 135頁。(3)參李焯然《明代穆斯林的漢文著述與儒家思想》,《回族研究》 2006年第 2期,第 5—10頁。

(道教)只欲專擅自家,遏他門户,非通論也。今先生言道門最高,秀才人言儒門第一,迭屑人奉彌失訶,言得生天,達失蠻叫空謝天賜與,細思根本,皆難與佛齊。”(1)所謂“專擅自家,遏他門户”,儒、佛、道、景教(迭屑)、伊斯蘭教(達失蠻)莫不如此。蒙古統治者並不滿意諸種信仰互相抗壓的狀況,而是希望不同宗教彼此不要互相妨礙。“化胡説”無疑對此構成挑戰,因而受到打壓。忽必烈晚年解除道教禁令,規定只要道教不再提及“化胡説”在內的排佛言論,便可恢復宗教活動(2)。元代道教此後失去了“化胡説”這一與域外宗教開展辯論的平臺。

有趣的是,元代新傳入的域外知識似乎成爲道教内部的禁忌話題。比如,西域地理知識反映在許多元代官私地圖裏,可唯有朱思本《輿地圖》例外(3)。朱思本明確表示,殊方異域雖有使者往來,但言傳不可輕信,所以對西域南海地理付之闕如(4)。但這番説辭經不起推敲。事實上,朱思本通曉外族語言(5),還曾借助翻譯,從使者和商胡口中探聽西海的消息(6)。更何況他還參考過《皇元大一統志》(7),而這部志書關於西域地理的記載(8),具有不一般的權威性。可見朱思本的沉默並非出於無知,而是另有原因。一旦意識到朱思本是玄教大宗師張留孫的弟子(9),以及語涉西域的化胡説成爲敏感話題,那麽這位精於職方之學的道教徒對西域地理三緘其口的費解行爲,似乎就有了解釋。

再比如,煉丹術士唐宋時已大量使用外來礦石和藥物,可是元代新傳入的礦石,似只有一種名爲“脱梯牙”的“北回回盧甘石”(10)。東西交往頻繁的蒙元時期,道教新記録的外來藥物却如此之少,不可不謂反常。這些事例未必與禁燬化胡説有直接聯繫,却反映出特殊時期道教避免提及外來文化,小心與之保持距離的姿態。而道教與域外文化交流的路徑既爲

(1)祥邁《大元至元辨僞録》卷三,第 516頁。

(2)“先皇帝(指忽必烈)令,江之北南,道流儒宿,衆擇之。凡金籙科範,不涉釋言者,在所聽爲”,其中“涉釋言”意指排佛言論(參姚燧《長春宫碑銘》,蘇天爵編《國朝文類》卷二二,《四部叢刊初編》本,第 4葉)。

(3)國内外學界關注較多的元代地圖有三種,分别是(1)官修《經世大典》圖、(2)朱思本《輿地圖》和(3)朝鮮《混一疆理歷代國都之圖》(本圖以民間人士李澤民《聲教廣被圖》和僧人清濬《廣輪疆理圖》爲底本繪製)。關於上述諸圖源流的探討,參林梅村《元經世大典圖考》,《考古學研究》第 6輯,2006年,第 552— 571頁;宫紀子《モンゴル帝国が生んだ世界図》,日本経済新聞出版社,2007年;海野一隆《地図文化史上の広輿図》,東洋文庫,2010年。

(4)“至若漲海之東南,沙漠之西北,諸番異域,雖朝貢時至,而遼絶罕稽。言之者既不能詳,詳者又未必可信,故於斯類姑用闕

如”(參朱思本《貞一齋詩文稿》卷一《輿地圖自序》,《續修四庫全書》第 1323册影印宛委别藏清抄本,第 596頁上欄)。(5)朱思本曾譯寫“梵字圖書”,用以考察黄河源頭(參《元史》卷六三《地理六》,第 1564頁)。(6)參朱思本《貞一齋詩文稿》卷一《北海釋》,第 596頁上欄;又見同卷所收虞集《貞一稿序》,第 589頁上欄。(7)參朱思本《貞一齋詩文稿》卷一《輿地圖自序》,第 595頁下欄。

(8)《皇元大一統志》已佚,但編纂者之一扎馬魯丁,曾參考過“回回圖子”在内的西域地圖,因而應有相關内容(參王士點、商

企翁編著,高榮盛點校《秘書監志》卷四,浙江古籍出版社,1992年,第 74頁)。(9)參朱思本《貞一齋詩文稿》卷一《開府大宗師張公誄》,第 613頁上欄。(10)佚名《庚道集》卷二,《道藏》第 19册,第 444頁中欄、 459頁中欄;對“脱梯牙”的討論,參韓吉紹《道教煉丹術與中外文

化交流》,中華書局,2015年,第 173—177頁。

蒙古統治者所阻隔,“老子化胡説”被迫變成無源之水。

明初夷夏之辨的興起(1),促使化胡説再度活躍,道教關注域外宗教的傳統短暫回歸。在蒙古統治者撤回草原後不久,長城沿綫仍然可見漢文化以外的宗教和習俗。因政權更迭而不再忌憚化胡説的道教,還贏得了朱權這樣地位顯赫的信徒,於是藏傳佛教、伊斯蘭信仰,乃至可能源自西域的突厥習俗,開始通過“化胡説”吸納進道教體系,成爲道教可資利用的文化資源。可以説,政治上天翻地覆而社會文化上尚存蒙元遺緒,明代前期的這一特殊環境促成了化胡説的復甦。

然而不能否認的是,儘管支持者身居藩王的尊位,可明代復出的化胡説,却未在政治和社會上引起太大反響。原因來自多個方面。一個直接的原因,可能是書籍流傳不廣。朱權編纂《原始祕書》後,專門告誡“子孫寶而藏之,慎勿外示”(2),不能輕易給外人閲讀。《天皇至道太清玉冊》也是“書傳二百餘年,梓售甚少”(3),遲至萬曆年間才重獲刊刻,以及收入

《續道藏》。而在政治和社會上,儒家占據主流意識形態,則是道教“化胡説”難以彰顯的另一個重要因素。成化年間(1465— 1487)姚福批評道教“謂嘗西出關作《化胡經》也,其怪誕可笑如此”(4),可見一般士人對待化胡説的抵觸態度。

還有一個不能忽視的因素,則是蒙元遺留的多元文化環境逐漸消退。正如張佳所揭,明初朝廷基於夷夏大防的觀念,致力於清除胡俗胡服之類的文化痕迹(5)。其實在宗教領域,復興的化胡説也與狹隘的種族立場結合,充當起打擊域外宗教與文化的工具。前文提及的

“回鶻之教”被稱作“蠻貊之邦,異言之域”,故而需要老子教化,正是道教居高臨下姿態的絶佳寫照。即便如朝鮮這樣“頗有中國之遺風”的國度,有時也會被朱權視爲“天道之秘不傳”的“異言之域”(6)。《天皇至道太清玉册》就曾表達過對“夷狄之邦”朝鮮的不屑:“夷狄之邦,福氣所薄。其人宿生無有修積者,善根淺薄,不能生於中土。故言語不通,其道難以筆舌所言……故言不通,(道)故不可傳也。 ”(7)懷揣着道教“不異言,非先王之法言不敢言,是無翻譯假托之辭也”的看法(8),朱權把漢語的使用視作體悟“天道”的不二法門。於

(1)

夷夏觀念在元代長期處於壓抑狀態,而至元末明初復振(參張佳《元代的夷夏觀念潛流》,《“中央研究院”歷史語言研究

所集刊》第 92本第 1分,2021年,第 91— 150頁)。(2)朱權《原始祕書》卷首《自序一》,第 2頁下欄。(3)周玄貞《天皇至道太清玉册重刻序》,朱權《天皇至道太清玉册》卷首,第 2a葉。(4)姚福《青溪暇筆》卷一一,青島市博物館藏明抄二十卷本,無葉數。(5)參張佳《新天下之化 —明初禮俗改革研究》,復旦大學出版社,2014年,第 52— 110頁。(6)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《夷狄奉道》,第 45b葉。

(7)

朱權《天皇至道太清玉册》卷下《夷狄奉道》,第 47a葉。“宿生”原作“宿中”,據《續道藏》本改。(8)朱權《天皇至道太清玉册》卷首《原道》,第 7a葉。

是道教相對於域外宗教的優越感,建立在漢語優於異族語言的假設基礎上。這種道教秉承

“先王法言”而域外宗教僅爲“翻譯假托”的論調,恐怕不限於對佛教的攻擊,任何來自“異言之域”的信仰,從邏輯上講都被要求仰視道教。而倘若放回明初多種語文流行於社會的背景,語言問題之所以被格外强調,這一點似不能等閒視之,却有站在漢文化本位立場上,回應蒙元以降域外文明涌入所造成的衝擊之意。

所以不同文明的相遇,它所帶來的不僅有交融,也有文化保守主義的反彈。大概正是源自“蠻貊之邦,異言之域”的刺激,才促使道教徒不惜筆墨把道教塑造成“文明中心”,從而使得復出的“化胡説”具有超出宗教競争的關懷。道教奉爲始祖的黄帝,在這種情況下變成了“文明”的開創者。《漢唐祕史》裏借用“胡僧不空”之口,傳達“住的房子,穿的衣裳,用的器皿,都是中國道祖黄帝的”之類的意思(1)。道教徒希望以此説明,作爲創設衣冠制度,發明日用之具的始祖,黄帝理所當然成爲天下人敬奉的對象。無論其餘信仰對“道”的闡釋如何不同,他們總歸是師法黄老之學的分支,而延續至今的道教則是嫡脉正傳。

《太清玉册跋》詳盡地闡發了這個觀點:

黄帝始製文字,作房屋,製衣服、器用、舟車之類,而人事始備;而老子始立“道”之一字,方有修道之名。今九流三教之中,四夷八蠻之外,舉皆用之,而不可一日無也。是皆用黄老之教也。吁!既用其製,又稱“道”爲名,而捨“道”之一字,則無以名矣,又豈非黄老之徒歟?(2)

依照引文的邏輯,普遍受到漢文明“恩惠”的“四夷八蠻”,他們的祖先不正是老子當年所教化的胡人?化胡説與夷夏之辨的結合,反映了明代擺脱蒙古時代的文化氛圍,從而重新建立“一風俗,同道德”社會樣態的總體趨勢。可失去“夷狄之學”的滋養,老子也將變得無

“胡”可化,於是明初“化胡説”甫一出世,即成絶唱。

(二)元明統治家族與“化胡説”

元明兩代圍繞“化胡説”開展的宗教辯論,不同尋常之處在於皇室成員身涉其中,化胡説的曲折命運與之有直接關聯。表面上看,不同的宗教偏好導致雙方對待化胡説的態度迥異。如一些學者指出,忽必烈支持八思巴攻擊化胡説,與許多蒙古貴族開始皈依藏傳佛教的背景有關(3)。可資對比的是,明初藩王群體則格外青睞道教。據統計,朱元璋分封的 24

(1)朱權《漢唐祕史》卷下,第 393頁上欄。(2)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《太清玉册跋》,第 96葉。(3)參任繼愈《中國道教史》,上海人民出版社,1990年,第 531頁。

位藩王中,至少 17位積極參與過道教活動(1),代表人物之一便是朱權。然而,化胡説觸碰到了統治家族的族裔身份這個敏感問題,恐怕這才是它獲得蒙古汗王與漢人藩王矚目的關鍵所在。

化胡説持有的漢文化本位立場,蒙古統治者對此十分警惕。 1258年忽必烈主持的開平論戰,把蒙古人的戒備心理顯露無遺。在聽到道士援引《史記》證明老子出關化胡,並且強調《史記》擁有“漢地自古以來有名皇帝”作證的權威性時,忽必烈向道士發難:

帝(指忽必烈,尚爲諸王之一)問:“自古皇帝唯漢地出耶?他處亦有耶? ”道曰:

“他國亦有。 ”又問:“他國皇帝與漢地皇帝都一般麽? ”道曰:“一般。 ”又問:“既是一般,他國皇帝言語、漢地皇帝言語,都一般中用麽? ”答曰:“都中使用。 ”帝曰:“既中使用,老子他處不曾行化,而這《史記》文字主張‘老子化胡,不是説謊文字那?這般

《史記》都合燒了,不可憑信。”道士並無一答。(2)

忽必烈的三個問題撇開《化胡經》,句句叩問道士的政治立場。尤其是第三問“他國皇帝言語、漢地皇帝言語,都一般中用麽”最爲露骨。忽必烈警告道士,如若援引漢地皇帝來否定“他國皇帝”的權威,將會招致難以承受的後果。可見,一旦化胡説的真僞之争轉變爲對蒙

古汗王統治權威的挑戰,那麽不慎站在對立面的道士必輸無疑。

忌憚“漢地皇帝”的忽必烈,需要倚借漢地以外的文化資源去壓制化胡説。如開平辯論中,忽必烈與八思巴便搬出“西天史記”即藏傳佛教資源,辯難道士的“漢地史記”(3)。又如祥邁援引“煦烈大王”使者的見聞,批駁化胡説的虚妄(4)。“煦烈大王”即旭烈兀(1217— 1265),他率領西征軍占領屬於伊斯蘭文化圈的伊朗和西亞地區。化胡説之所以受到圍攻,乃是因爲它背後的漢文化本位主義,挑戰了蒙元“内北國而外中國”的立國形勢(5)。

再來檢視化胡説在明代的復出,不難發現朱權對化胡説的支持,也非僅出於宗教熱忱,而是將道教復興與大明立國聯繫起來,即所謂“今我大明麗天,其中國人必尊中國之道”(6)。類似表述也見於朱權的兄長朱楧。肅王朱楧(1376—1420)爲蘭州金天觀撰寫題記,其文載:“大道相傳,始由黄帝,歷代繼承,爰及於兹。洪維皇考,奉天受命,以定海宇。肆類上

(1)參王崗著,秦國帥譯《明代藩王與道教:王朝精英的制度化護教》,第 112頁。(2)祥邁《大元至元辨僞録》卷四,第 518頁下欄 — 519頁上欄。(3)參祥邁《大元至元辨僞録》卷四,第 519頁上欄。(4)祥邁《大元至元辨僞録》卷二,第 499頁上欄。按《辨僞録》初成於至元二年(1265),同年旭烈兀病亡,祥邁寫下這段文

字時,尚不知旭烈兀的死訊。

(5)蕭啓慶《内北國而外中國:元朝的族群政策與族群關係》認爲,蒙古在漢地推行“多元文化制”,目的是爲了牽制漢文化

(《内北國而外中國:蒙元史研究》,第 466頁)。(6)朱權《天皇至道太清玉册》卷上《天皇龍文章》,第 18b葉。

帝,宜於冢土;禋於六宗,望於山川,享於宗社。遂命羽士奉祀百神,欽崇大典,可謂聖治弘遠也。”(1)朱楧指出洪武皇帝“奉天受命”的合法性源於黄帝以來相傳不絶的“大道”,並稱父親朱元璋也認識到這一點,所以才會“命羽士奉祀百神,欽崇大典”,即選用道士充任王朝祭祀的執事。的確,洪武十二年朱元璋設置神樂觀,用以培養道士參與王朝禮儀。從此以後,包括郊祀大典上皇帝與昊天上帝的溝通,都需在道士提供的儀式框架内進行(2)。

爲數不多的資料顯示,朱元璋在元末起兵以後,多次爲了戰事順利而祈求神明,司儀者往往是道士。如至正十四年(1354)占卜元朝國運,“命黄冠設壇儀俯伏於上帝前”(3)。至正十八年進攻婺州前夕,朱元璋叮囑部將“擇清修道士”祭祀徐將軍神(4)。至正二十七年(吴元年)十月癸亥日朱元璋“定樂舞之制。樂生用道童如故”,次日(甲子日)於金陵城外的七里山舉行了一場重要祭祀,向上天宣告出師討伐元朝的軍事行動,而在兩日後的丙寅日,發布了“驅逐胡虜,恢復中華”的北伐檄文(5)。朱元璋緣何鍾愛道士,尚無令人滿意的答案,可是在重要軍事行動前,借由道士舉行儀式來占卜勝負的做法却值得注意。

儘管朱元璋始終把道士視作方外(6),並未給予道教過高的政治地位。不過也許他私下裏把“驅逐胡虜”的軍事勝利,部分歸功於道教神明的庇佑,所以他的兒子們才會集體轉向道教。篤信道教的藩王們則進一步利用道教的資源,闡述大明立國的神聖性與正統性。化胡説的漢文化本位,切合了明初重建華夷秩序的願景,符合“内中國而外夷狄”的叙事模式,因而獲得朱權的重視。他在《原道》篇中提到“其徒中國者,列之於上;外夷者,列之於下。教有先後之别,人有夷夏之分”(7),這就不只是單純的宗教訴求了,而是關注到“夷夏之分”的族裔身份問題。大概在朱權看來,唯有讓“堪輿内外,圓顱方趾之衆”全都服膺“中國聖人黄老建極之教”的教導(8),才能把蒙元時期一度“顛倒”的華夷秩序翻轉過來。

(1)朱楧《金天觀記銘》,張維編《隴右金石録》卷六,《歷代碑誌叢書》第 16册影印民國三十二年甘肅省文獻徵集委員會排印

本,江蘇古籍出版社,1998年,第 641頁下欄。(2)參劉永華《明清時期的神樂觀與王朝禮儀 —道教與王朝禮儀互動的一個側面》,《世界宗教研究》 2008年第 3期,第

38— 39頁。(3)王崇武校注《明本紀校注》,中華書局,2017年,第 21頁。(4)宋濂《新刊宋學士全集》卷一六《獅子山徐將軍廟碑》,《重修金華叢書》第 137册影印明嘉靖二十九年刻本,上海古籍出

版社,2013年,第 333頁下欄。(5)相關記載,參《明太祖實録》卷二六,第 395、398、402頁(6)初建神樂觀時,朱元璋稱“道家者流務爲清浄”(《明太祖實録》卷一二二,洪武十二年二月戊申,第 1975頁);朱元璋《敕

諭神樂觀提點》又稱“其敕居(神樂)觀者,皆慕仙之士”(佚名《太常續考》卷一,《景印文淵閣四庫全書》第 599册,臺

北:商務印書館,1986年,第 3頁上欄)。(7)朱權《天皇至道太清玉册》卷首《原道》,第 7b葉。(8)朱權《天皇至道太清玉册》卷下《太清玉册跋》,第 95a葉。

回過頭來看,前文引述的那句“漢人則興漢人之教,蒙古必興蒙古之教”,或許是元明兩代化胡説隱而復現的曲折命運的最好注脚。儘管這番話武斷地把族裔身份與宗教信仰捆綁在一起,在今天看來不足爲訓,不過它却直白地告訴我們,元明之際統治人群的變動,在思想宗教領域究竟引起了怎樣的回響。

結論:從元明“化胡説”看文化交流模式的變遷

蒙元焚燒道藏後“老子化胡説”一度銷聲匿迹,不過明代藩王朱權的著作却令化胡説

重現人間。復出的化胡説衍生出“老子化西番”和“老子化回鶻”的新説法,分别把藏傳佛

教和伊斯蘭教説成是“老子化胡”的對象。早年參與圍攻化胡説的藏傳佛教,在明代則受

到道教化胡説的編排,這一點毋寧視作道教落敗後的回擊。

同時圍繞化胡説,元末明初伊斯蘭教與道教之間的來往却鮮爲人知,“老子化回鶻”一

説則揭開了這段塵封已久的歷史。根據朱權的記述,“回鶻之教”也即“謨素兒馬儀教門”(波斯語,意即穆斯林),他們被視作老子的信徒,“見證”了西行化胡事迹的“真實可靠”。於是在佛教、摩尼教相繼進入化胡故事之後,源起阿拉伯地區的伊斯蘭教也終於面目清晰地出現在了“老子化胡”的名單之列。而伊斯蘭教之所以在元明時期獲得道教的關注,離不開大批穆斯林人口從西域遠道來華的時代背景。在儒釋道三教中間注入新鮮文化血液

後,彼此之間的競争與互動,使得既有的宗教版圖呈現出更爲複雜的樣態。

可注意的是,“化胡説”並非一個純粹的宗教問題,它在元明兩代的獨特遭遇,實則牽

動到統治者族裔身份的敏感神經。化胡説貶斥漢地以外的人群爲“胡虜夷狄”,挑戰了蒙

古君主統治漢地的合法性,故而遭到禁燬(1)。可在明代重建“内夏外夷”秩序的政治和文化

形勢下,秉持漢文化本位立場的化胡説却獲得漢人藩王的青睞。皇族成員深度介入宗教論

辯,是元明化胡之争的重要特點,這也使得元明兩代統治家族的不同族裔立場,成爲理解化

胡説命運波折的關鍵。

更深層次的問題在於,元明之際這場“由夷入夏”的朝代更迭,影響到漢地對待外來文

化的態度。蒙元時期因統治疆域幅員遼闊,而治下民衆來源複雜,習俗各異,故而傾向於采

取“因俗而治”的策略,希冀達到不同文化各安其位的狀態。在這個背景下,化胡説所代表

的把漢文化奉爲圭臬,只在局部選擇性吸收域外文化,乃至棄如敝屣的做法,在元代受到了

(1)蒙古統治者忌諱用“胡虜夷狄”字眼稱呼本朝,而早在 1230年“處順堂事件”中,全真教也因爲“老子化胡”被人告發,致使教內多名人士被捕入獄(參張佳《元代的夷夏觀念潛流》,第 102、110頁)。

以化胡説爲代表的文化交流模式,(1) 抑制。可是在明代初年借由夷夏觀念重新興起的東風

重獲生機。儘管明中期以後化胡説再度沉寂,但明末清初面對歐洲技術出現的“西學中源説”,其内在理路仍能隱約看到“老子化胡”的影子。從某種意義上講,化胡説這一道教應對域外宗教競争的手段,很好地反映了古代中國面對外來文化的一種文化心理。

(2) 《回鶻之教》校録附録:

按回鶻謨素兒馬儀教門之經,漢譯其名曰《太上老君往西域化胡得道天經》。曰:人子之道,在於忠孝。既知忠孝,要知身體從何而來,乃是父母之遺體,以成子身。既有此身,便要知孝道之理;用於君,必要盡人臣之義,不敢悖乎天道。

無極無至尊至貴,至廣至大,爲天地日月星辰萬物之主,獨主一元造化,道也,(3) 其天天之所生,故爲天地萬物之母。其爲人也,萬教千門皆從此出,之道。是以包含萬象,(4) 上

天之所覆,只知有一箇天,故曰“奉天爲教”。偈曰:“有物先天地,無形本寂寥,而爲萬象主,天道自昭昭。”

以是論之,太上之設教,雖蠻貊之邦,異言之域,莫不化之以仁,而教之以義,備見於此矣。故回鶻之人修其教者,三百歲者有之,是其驗也。故回鶻之人,不悖其天,而奉其教焉。其教也,止知有天,更不奉其他神。每日朝暮向天叫天而求福。以手接之,捫之於面,揣之於懷,謂天賜福矣。此回鶻奉天之教也。

(本文作者爲復旦大學文史研究院青年副研究員)

(1)元明鼎革之際提倡的夷夏觀念,帶有“原始民族主義”(proto-nationalism)色彩(參張佳《元代的夷夏觀念潛流》,第 92頁)。

(2)録文據《天皇至道太清玉册》卷下《回鶻之教》,第 47葉;校之以《續道藏》本,見《道藏》第 36册,第 421頁下欄—422頁上欄。

(3)“天”,《續道藏》本作“大”。

(4)“上”,《續道藏》本作“一”。