绿地建设水平的城市间差异及其影响因素定量分析

2023-03-16杨晓娇

杨晓娇

(云南省生态环境工程评估中心,云南 昆明 650100)

0 引言

随着全球城市的快速扩张[1],城市在规模和密度上的迅速发展,绿地被越来越多的城市建筑物代替,导致城市的生态环境质量以及生态系统服务功能受限。城市绿地是城市的绿色基础设施,是城市的新陈代谢系统,为个体至大型社会群体以及整个生态系统提供服务,对维持城市的生态环境质量起到非常重要的作用[2-4]。同时,城市绿地是城市生物的主要栖息场所,维持着生物的多样性,还能够调节城市气候、缓解城市热岛效应[5-6],吸纳污染物、净化空气和土壤,固碳和涵养水源等。

国内外学者对城市绿地研究大部分集中在研究一个或少数几个城市的绿地面积、结构和功能的时间动态,而对不同城市间的绿地建设水平的差异及其原因分析还比较少。国外学者对东南亚地区的111 个城市的绿地建设水平做了研究[7],结果表明:东南亚城市的绿地建设区域差异显著;城市绿地覆盖率与土地面积和人口密度呈显著负相关;规模大、人口密度高的城市,人均绿地面积显著减少。还有研究表明[8],以城市扩张和人口密度增加为特征的城市化发展,伴随绿色空间和生态系统服务的降低。国内学者以“省(区、直辖市)”为研究单元[9-11],对城市的绿地面积和绿化覆盖率的区域差异进行了研究,发现我国城市绿地覆盖率区域差异明显(地区内差异远大于地区间差异),具有非均衡空间分布特征(自东向西呈阶梯状由高到低变化)。也有学者发现城市建成区绿地空间分布存在较大差异,不同行政级别城市的绿地覆盖率不平衡[12]。大部分学者采用单因素定性法分析了影响城市绿地覆盖率空间差异的原因,发现城市规模、社会经济发展水平、自然地理气候等因素对城市绿地覆盖率都有一定的影响,但采用多因素定量分析的方法较少。因此,本研究拟采用相关分析、因子分析和多元回归分析等统计学方法,探讨绿地建设水平的城市间差异及其主要影响因素,特别是综合分析城市绿地建设水平与城市化水平、经济发展水平、自然气候和城市规模的相关性,为城市生态环境质量的提高和生态系统服务的可持续性提供可参考依据。

1 数据与方法

1.1 研究样本和数据来源

研究数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和各市的《国民经济和社会发展统计公报》,除拉萨、海口、贵阳和港澳台区以外的省会城市(直辖市)的统计数据构成研究样本。省会城市作为各省行政中心,在地域上覆盖全国,并且城市的规模、经济发展水平以及气候各异,在一定程度上代表了我国不同类型的城市。

1.2 指标选取

根据中华人民共和国住房和城乡建设部《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017)[13]和《城市园林绿化评价标准》(GB/T50563-2010)[14],本研究选取市辖区绿地率(市辖区绿地面积/建成区面积×100%)、市辖区人均绿地面积(市辖区绿地面积/市辖区年末总人口)和市辖区人均公园绿地面积(市辖区公园绿地面积/市辖区年末总人口)作为衡量城市绿地建设水平的指标,选取城市规模、城市化水平、经济发展水平和自然气候作为城市绿地建设水平的影响因素。“市辖区”是城市居民生活的聚集地,也是城市经济活动的主要场所,基本反映了城市功能与其发展特点;并且,其界限相对稳定,数据可获得性较高,有利于城市之间的横向比较。

通过文献调研,遵循代表性、可获取性等指标选取原则,本研究选取市辖区年末总人口、建成区面积作为城市规模指标,探究城市绿地建设水平与城市规模的关系,选取建成区占市辖区面积比例和市辖区人口密度作为城市化水平指标,选取地区生产总值、人均地区生产总值和人均可支配收入作为衡量城市经济发展水平的指标,选取年平均气温和年平均降水为气候指标。

1.3 数据处理和研究方法

本研究运用Microsoft Excel 2016 进行数据整理,利用ArcGIS10.3.1 制作城市绿地建设水平的空间分布图,通过SPSS 20 完成数据的统计分析。

2 结果与分析

2.1 中国省会城市的绿地建设水平

我国省会城市的市辖区绿地率从1.8%(重庆)到34.5%(广州),平均为8.1%;绿地率高于平均值的城市有沈阳、太原、成都、武汉、南昌、南京、合肥、郑州、上海和广州。市辖区人均绿地面积从27.1m2(兰州)到190.6m2(广州),平均为58.4m2;人均绿地面积高于平均水平的城市有北京、呼和浩特、合肥、银川、上海、乌鲁木齐、南京、南宁和广州。市辖区人均公园绿地面积从7.9m2(西安)到32.0m2(广州),平均为14.0m2;人均公园绿地面积大于平均值的城市有南京、太原、福州、西宁、合肥、银川、北京、呼和浩特和广州。

从整体上看,东部地区的市辖区绿地率较高(广州、上海、南京等),南方地区和部分北方地区的人均绿地面积相对较高(广州、南宁、南京、上海、乌鲁木齐、银川、呼和浩特等),北方地区的市辖区人均公园绿地面积较大(呼和浩特、北京、银川、西宁、太原等)。由此说明,我国省会城市间的绿地建设水平存在空间差异,市辖区人均绿地面积的空间差异较为显著。

2.2 城市绿地建设水平与影响因素的相关分析

通过双变量相关性分析(如表1 所示)可知,市辖区绿地率与市辖区地区生产总值、建成区占市辖区面积比例、市辖区人口密度、城镇居民人均可支配收入以及年平均降水呈极显著的正相关性(P < 0.01),与市辖区人均地区生产总值和年平均气温呈显著的正相关性(P < 0.05)。市辖区人均绿地面积与年平均降水有显著的正相关性(P < 0.05),市辖区人均公园绿地面积与单个影响因素之间没有显著的相关性。

表1 绿地建设水平与影响因素的相关性分析

2.3 城市绿地建设水平影响因素的因子分析

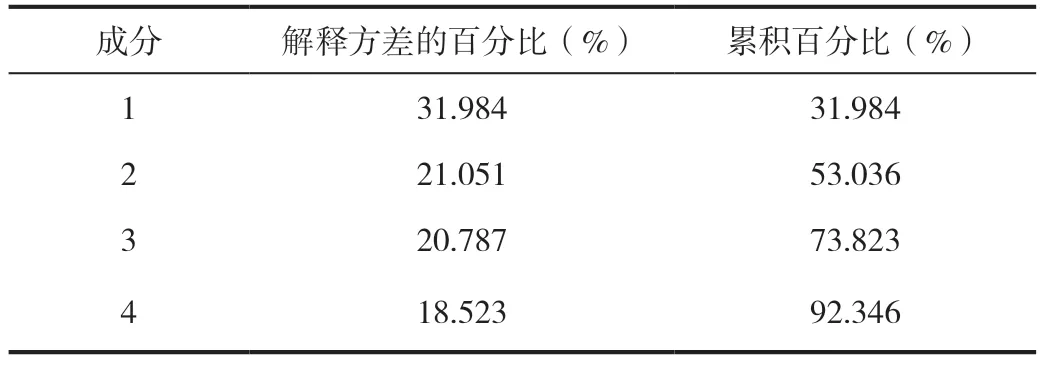

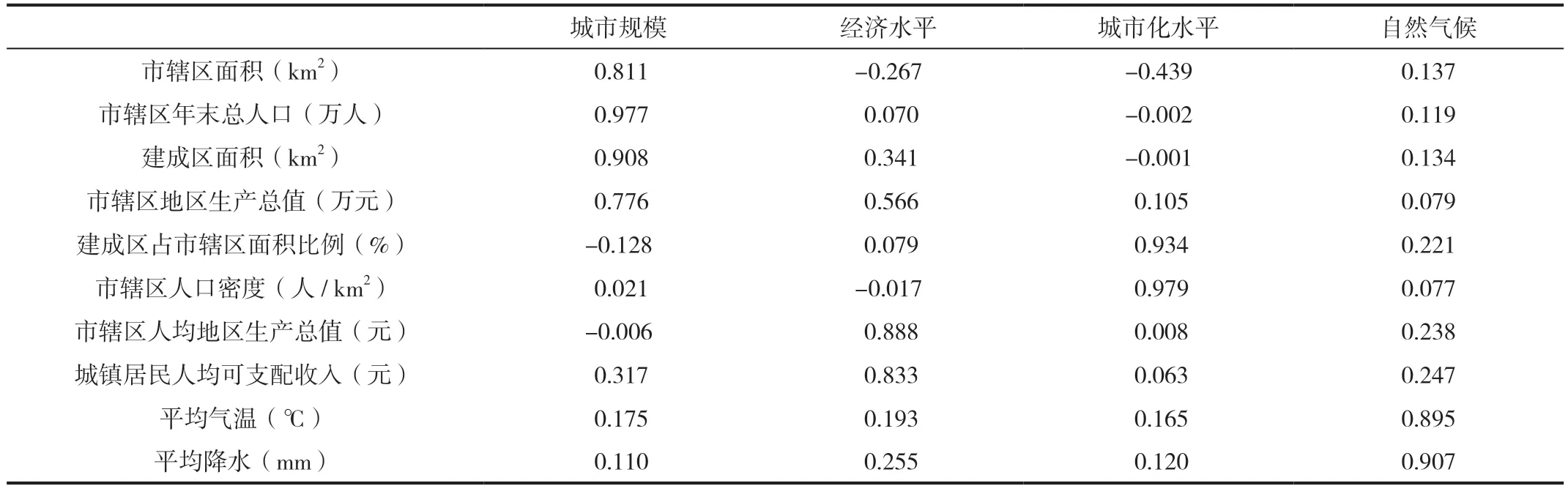

从表2 可以看出,通过因子分析将原来的影响因素归纳为4 类成份,累计方差贡献率达到92.35%,因子的方差解释率分别为31.98%、21.05%、20.79%和18.52%,说明这4 类成份能很好地解释对城市绿地建设水平的影响。根据因子的成份矩阵(如表3 所示),成份1 中市辖区面积、年末总人口、建成区面积具有较大的负荷,将其命名为城市规模因子;成份2 中人均地区生产总值、人均可支配收入和地区生产总值的负荷较大,故称作经济水平因子;成份3 中建成区占市辖区面积比例和人口密度负荷明显,将其命名为城市化水平因子;成份4 中的主要负荷体现在气温和降水,因此将其命名为自然气候因子。

表2 影响因素的解释方差百分比

表3 因子成分矩阵

2.4 城市绿地建设水平影响因素的多元回归分析

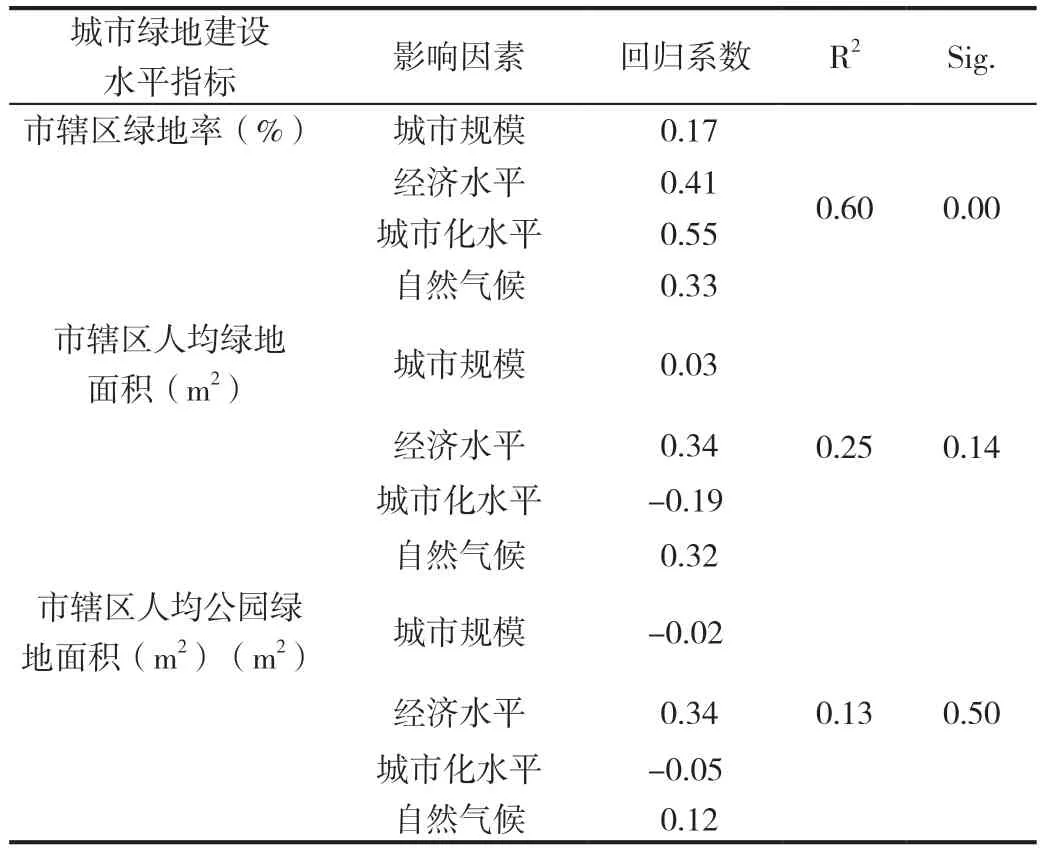

本研究选取市辖区绿地率、市辖区人均绿地面积和市辖区人均公园面积三个指标,分别与影响因素进行多元回归分析。结果显示(如表4 所示),城市绿地建设水平受到城市规模、经济水平、城市化水平和自然气候等多种因素的综合影响。各类因素对市辖区绿地率的影响程度分别为:城市化水平(0.549)>经济水平(0.408)>自然气候(0.329)>城市规模(0.166),对市辖区人均绿地面积的影响程度分别为:经济水平(0.34)>自然气候(0.32)>城市化水平(-0.19)>城市规模(0.03),对市辖区人均公园绿地面积的影响程度分别为:经济水平(0.34)> 自然气候(0.12)>城市化水平(-0.05)>城市规模(0.02)。

表4 多元回归系数

3 讨论

城市绿地是城市的绿色基础设施和重要的生态系统[15],对城市的可持续发展以及居民生活质量的保障有重要意义。从以上的结果分析可知,城市化水平和经济水平是绿地建设水平的重要影响因素。

3.1 城市化对绿地建设水平的影响

通过多元回归分析,综合因素对市辖区绿地率的总变异解释程度较高,为0.60,其中城市化水平因素(建成区占市辖区面积比例和市辖区人口密度)的回归系数达到0.55。结合表1可知,建成区占市辖区面积比例和市辖区人口密度与市辖区绿地率呈现极显著的正相关性(P<0.01),相关系数分别是0.62和0.52。城市市区人口的激增带来了对土地需求的强烈增长,用于开发建设、市政公共设施和公共设施的区域逐渐扩大,建成区面积随之增加。城市居民对绿色空间的需求和依赖越来越大,促进城市环境的改善和生活质量的提高,直接带动了绿地面积的增加。

3.2 经济水平对绿地建设水平的影响

从表4 可知,经济水平对市辖区绿地率、市辖区人均绿地面积和市辖区人均公园绿地面积的综合影响程度较高,回归系数分别为0.41,0.34 和0.34。繁荣的经济为市区改造和绿化建设提供了充沛的资金。随着收入水平的提高,越来越多的城市居民发出了对改善城市生活环境的诉求,对城市绿化的需求逐渐增大。同时,城市绿地的建设和维护需要大量的资金支持,城市建设的投入资金取决于城市的经济发展水平。一方面,经济欠发达的城市土地建设聚焦于住房的保障和城市基础建设的完备,绿化意识相对薄弱,环保能力也相对较弱。经济发达的城市(例如广州、上海和南京等)政府往往有更为先进的发展理念、规划理念和政策创新能力[16],能够摆脱“GDP 增长”的束缚,把城市建设的重点放在城市质量和绿地建设水平的提高上。这些城市通常利用大量的建筑创新保护和提高绿地的数量,这对不富裕的城市来说代价昂贵。另一方面,为了树立城市的品牌形象,城市会投入更多的资金保障绿地建设(例如新加坡的“花园城市”)[17]。

4 结论

我国不同城市间的市辖区绿地率及人均绿地和人均公园绿地面积存在较大的差异性,并且没有显著的地理分布规律。

绿地建设水平的城市间差异同时受到城市化水平、经济水平、自然气候和城市规模等因素的综合影响。对于反映城市绿地建设水平的不同指标,各类因素对其影响程度也存在差异;其中,城市化水平和经济水平对绿地建设水平的影响最大。因此,在现有的城区土地基础上遵循集约、紧凑的城市化发展理念,立体化改善城市绿地系统结构布局,对提高我国城市绿地建设水平有很大意义。同时,城市政府部门应针对城市绿地建设水平存在的差异和关键限制因素,因地制宜地制定城市绿地发展对策,与自然环境条件相协调。

城市绿地是衡量城市生态环境的重要指标,其发展水平对提高城市的生态环境质量以及绿地生态系统服务价值具有重要意义。本文仅对全国省会城市尺度下的市辖区绿地建设水平的差异及其影响因素进行了分析,未对绿地系统结构和层次布局进行深入分析,而城市绿地系统的结构和布局对城市生态系统和环境质量也有着重要的作用。在之后的研究工作中应加强对这方面的深入探讨。