郯庐断裂带中南段地壳厚度与泊松比研究

2023-03-15陈立艺王未来蔡光耀

陈立艺, 王未来, 蔡光耀

中国地震局地球物理研究所, 北京 100081

0 引言

郯庐断裂带是中国东部最大的深大断裂带(李家灵等,1994a),在中国境内长2400 km,从湖北广济,向北经过山东郯城,跨过渤海湾,一直延伸到俄罗斯(朱光等,2004;Xu, 1993).郯庐断裂带起源于印支期华北地块和扬子地块的碰撞,并于早白垩世发生大规模的左行平移(Yin and Nie, 1993;Li, 1994;朱光等,2001);在晚白垩世时期,由于太平洋板块的俯冲,又发育了强烈的伸展活动(朱光等,2001,2004,2008;Lei et al.,2018);新生代以来,构造应力又变为以挤压为主(王小凤等,2000;朱光等,2002).由于郯庐断裂带的多期演化,构成了其独特的地质构造,因此对郯庐断裂带的研究有助于研究中国东部构造演化.

位于渤海湾以南的郯庐断裂带中南段,是郯庐断裂带最早发育的区域,这里记录着郯庐断裂带构造演化的全过程.郯庐断裂带地震活动性较高的部分——沂沭断裂带、苏鲁高压-超高压变质带、成矿带均位于渤海湾以南(滕吉文等,1983;Kern et al., 1999;徐纪人和赵志新,2004;董树文等,2011),并且这一区域还孕育了公元前70年的安邱地震和1668年的郯城地震.研究郯庐断裂带中南段及其邻域的深部结构,对了解郯庐断裂带的构造演化过程、强震的孕震机制都具有重要意义.

莫霍面的起伏与地壳结构及地球深部动力学过程紧密相连(张杰等,2020).近些年来,许多学者在郯庐断裂带中南段运用各种方法获得了地壳厚度结果,主要包括人工测深剖面(DSS; 刘昌铨等,1987;张四维等,1988;郑晔和滕吉文,1989;王椿镛等,1997;Bai et al., 2007; Deng et al., 2013;徐涛等,2014;刘保金等,2015;段永红等,2015)、接收函数(Chen et al., 2006;刘云昌等,2019;Wei et al., 2020).从人工测深剖面得到的结果是:苏北盆地及其南部区域的地壳厚度约为31~32 km,位于郯庐断裂带西侧的华北地块约为35 km,鲁西隆起的地壳厚度约为33~34 km,大别造山带是郯庐断裂带沿线地壳厚度最大的区域,能达到37 km,大体上莫霍面为西深东浅的形态.Wei等(2020)利用H-κ叠加方法获得郯庐断裂带南段的西侧地壳比东侧更厚.刘云昌等(2019)利用接收函数分析获得的结果显示,位于断裂带西侧的华北地块的地壳要比东侧扬子地块的地壳薄3 km,这与人工测深剖面和Wei等(2020)得到的结果不一致.Chen等(2006)基于沿36.5°N布设的东西向密集台阵数据,利用接收函数分析得到郯庐断裂带下方的莫霍面和岩石圈-软流圈界面(LAB)存在上隆,这一点在段永红等(2015)的人工测深剖面结果中也得到证实,但在Wei等(2020)的地壳厚度分布图中,并没有显示出这一特征.各项研究成果之间存在一些差异,这需要更进一步的研究.

泊松比能够反映岩石组分并约束地震波速度(Zandt and Ammon, 1995),前人利用接收函数、层析成像方法获得了郯庐断裂带中南段的泊松比分布.Wei等(2020)和何奕成等(2021)的结果均显示在山东省内郯庐断裂带下方的泊松比高于断裂带两侧的泊松比,在庐江至宿迁段,断裂带西侧的泊松比明显低于东侧的泊松比.Wei等(2016)根据横跨郯庐断裂带庐江—宿迁段的线性阵列得到的结果显示断裂带下方的泊松比存在明显的高值,但两侧的泊松比值没有明显的差异.不同研究结果之间的差异仍需要进一步的讨论.郯庐断裂带及其邻域存在沉积层,部分区域甚至厚达6 km(徐涛等,2014;刘保金等,2015;段永红等,2015;秦晶晶等,2020),厚沉积层的存在严重影响地壳平均泊松比的结果,因此还需要去除沉积层的影响来获得一个更可靠的泊松比分布.

本文利用233个地震台站的波形数据,基于接收函数H-κ叠加分析,去除了郯庐断裂带及邻域内沉积层的影响,获得郯庐断裂带中南段的地壳厚度与地壳平均泊松比,并根据地质学和地震学的特征进行分段,同时也讨论了区域均衡情况以及1668年郯城地震的孕震环境.

1 数据与方法

1.1 数据

本文所使用的数据来自于研究区内的共233个台站(图1),包括119个宽频带固定台站、54个喜马拉雅三期流动台站、中国科学院地质与地球物理研究所布设的34个的流动台站、中国科学技术大学布设的26个台站.选取台站运行期内记录的MS大于 5.5、震中距为30°~90°、震相清晰的远震波形数据进行研究.图2为喜马拉雅三期台阵的波形数据,波形数据质量良好,可用于提取精确的接收函数.

图1 研究区台站分布及地质构造背景红色三角形表示固定台站,蓝色三角形表示喜马拉雅三期台阵,绿色三角形表示中国科学院地质与地球物理研究所布设的流动台阵,黄色三角形表示中国科学技术大学布设的流动台阵.黑色粗线为主要断裂,黄色五角星表示1668年郯城8.5级地震.Fig.1 Distribution of seismic stations and geological setting Red triangles indicate permanent stations. Blue triangles indicate temporary stations from ChinArray-Himalaya Phase Ⅲ. Green triangles indicate temporary stations from the Institute of Geology and Geophysics of the Chinese Academy of Sciences. Yellow triangles indicate temporary stations from the University of Science and Technology of China. Thick black lines show the main faults. Yellow star indicates the M 8.5 Tancheng earthquake in 1668.

图2 喜马拉雅三期台阵的波形数据事件名为20190115U180634,震中距范围为65°~74°.Fig.2 Waveform data from ChinArray-Himalaya Phase Ⅲ The event is 20190115U180634. The epicentral distance ranges from 65° to 74°.

在提取接收函数之前,要对波形数据进行预处理.截取理论P波到时-50~150 s的波形数据去趋势、去均值,并在0.01~2 Hz进行带通滤波(Chen et al.,2009).利用长短时窗能量均值比方法(STA/LTA)计算垂向波形信噪比,挑选出10个波形信噪比峰值大于4的台站做波形互相关,拟合出参考波形.将每个台站的波形与参考波形做互相关,只有互相关系数大于0.7且到时差小于 10 s的波形数据才能被进一步截取至-10~100 s来提取接收函数.本文提取接收函数采用最大熵反褶积方法(吴庆举等,2003),高斯滤波系数取2.0,水准量系数取0.001.

1.2 H-κ叠加

接收函数H-κ叠加(Zhu and Kanamori, 2000)是利用莫霍面的初次转换波(Ps)和多次转换波(PpPs和PpSs+PsPs)与直达P波的到时差来估算地壳厚度H与波速比κ.各转换波与直达P波的到时差为

(1)

(2)

(3)

其中,p为直达P波的射线参数,VP为地壳平均P波速度.H-κ叠加方程为

s(H,κ)=w1r(T1)+w2r(T2)-w3r(T3),

(4)

1.3 去除沉积层影响的H-κ叠加

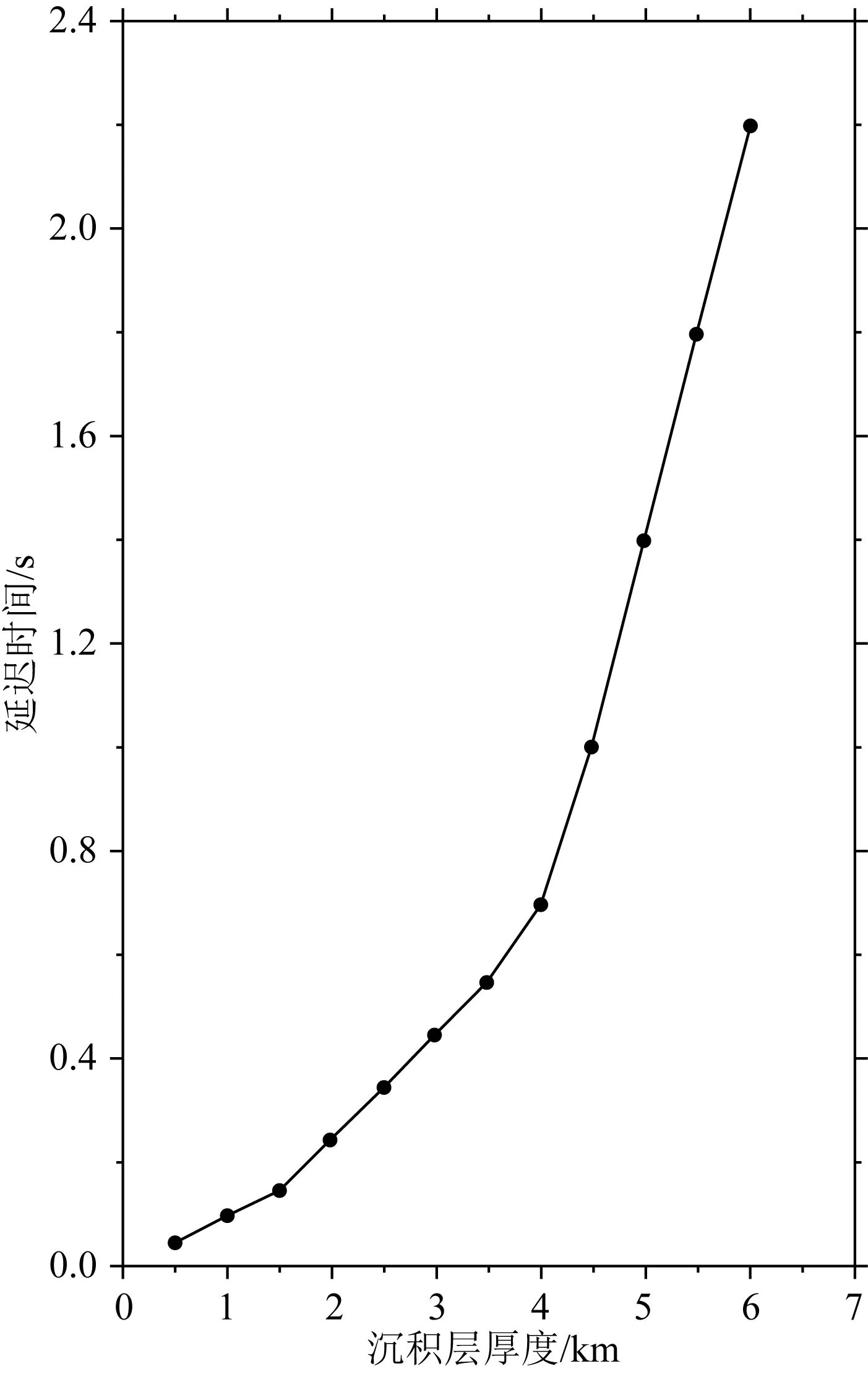

沉积层产生的震荡波会掩盖壳幔边界的Ps转换波,会严重影响H-κ叠加结果(Yu et al., 2015;图3b).当沉积层厚度超过3 km时,H-κ叠加结果超出80%置信区间范围(罗艳等,2008).根据沉积层厚度与接收函数首到波峰延迟时间的非线性关系(图4;罗艳等,2008),我们发现在研究区内一些台站下方的沉积层厚度超过3 km.通过改进方法可以增加在复杂情况下结果可靠性(Yu et al., 2015; Miao et al., 2021; Zheng et al., 2022),本文利用Yu等(2015) 提出的方法去除了震荡波的影响,获得了研究区的地壳厚度与泊松比.Yu等(2015)设计了一个(1+r0e-iω Δt)的共振消除滤波来消除沉积层产生的多次震荡波的影响,令莫霍面转换波震相显示清晰.其表示为

F(iω)=H(iω)(1+r0e-iωΔt),

(5)

F(iω)为去除震荡波后的接收函数频谱,H(iω)为原始接收函数的频谱,r0为反射强度,表示为第一个波谷的振幅与第一个波峰的振幅之比,Δt为第一个波峰和第一个波谷之间的时差,通常利用接收函数的归一化自相关系数来确定r0和Δt的值.每条接收函数对应一组(r0,Δt).

滤波后的接收函数可以利用加入时差校正后的H-κ叠加方法获得结晶地壳的厚度与波速比:

s(H,κ)=w1r(T1+δt)+w2r(T2+Δt-δt)

-w3r(T3+Δt),

(6)

其中δt为沉积层的转换波相对于直达P波的延迟时间,其余参数表示与方程(4)相同.同理获得沉积层的厚度与波速比:

s(H,κ)=w4r(T4)+w2r(T2)-w3r(T3),

(7)

其中,T4为沉积层转换波穿过结晶地壳和沉积层的理论到时,w4为相应的加权系数.

台站H3.T18的原始接收函数受沉积层震荡波的影响较为严重,接收函数各震相显示不清晰,H-κ叠加图谱的极值也不集中(图3(b、e)).在去除了沉积层的影响后,接收函数各震相显示清晰,获得的叠加结果也更加可靠(图3(c、f)).

图3 台站的接收函数和H-κ叠加图谱台站X3.37365的接收函数(a)和相应的H-κ叠加图谱(d);台站H3.T18初始的接收函数(b)和相应的H-κ叠加图谱(e),以及去除沉积层影响后的接收函数(c)和相应的结晶地壳的H-κ叠加图谱(f).Fig.3 Two examples of estimated receiver function and H-κ stacking amplitude spectrum(a) and (d) represent the receiver function and corresponding H-κ stacking results at station X3.37365, respectively. (b) and (e) represent the initial receiver function and corresponding H-κ stacking results at station H3.T18, respectively. (c) and (f) represent receiver function and H-κ stacking results of crystalline crust at station H3.T18 after removing the influence of sediment, respectively.

图4 沉积层厚度与首峰延迟时间的关系(修正自罗艳等(2008))Fig.4 Relation between the sediment thickness and the delay time of first arrival peak (modified from Luo et al. (2008))

2 结果

本文基于233个地震台站的波形数据,将沉积层厚度、地壳厚度与泊松比插值到整个研究区,得到郯庐断裂带中南段的沉积层厚度(图5)、地壳厚度(图6a)与地壳泊松比(图6b)分布图.

图5 沉积层厚度分布图白色三角形表示台站分布.Fig.5 Sedimentary thickness distribution map White triangle indicates seismic stations.

图6 H-κ叠加获得的地壳厚度(a)与泊松比(b)分布图Fig.6 (a) Crustal thicknesses and (b) Poisson′s ratios from H-κ stacking

2.1 沉积层厚度分布

根据前人研究(徐涛等,2014;刘保金等,2015;段永红等,2015;秦晶晶等,2020),郯庐断裂带下方存在沉积层,但下方存在沉积层的台站获得的接收函数并非都有震荡波.并且利用方程(7)获得的沉积层的叠加图谱在波速比方向上变化梯度过大,较小的厚度变化会引起波速比的剧烈变化(Yu et al., 2015),较难获得一个稳定的沉积层厚度.因此我们采用利用延迟时间计算沉积层厚度的方法来获得沉积层厚度分布(罗艳等,2008).

较厚的沉积层主要分布在研究区的中段和北段(图5).在研究区中部,断裂带沿线的沉积层较厚,厚度约为2 km,断裂带东侧的苏北盆地存在大面积较厚的沉积层,厚度约在2.5 km,有些台站下方的沉积层厚度甚至能达到4 km.在研究区北部,断裂带下方和五莲—蓉城断裂附近也存在2 km厚的沉积层.其他区域的沉积层较薄,在大别造山带、江南隆起、鲁西隆起这些区域,几乎不受沉积层的影响.

2.2 地壳厚度分布

对于不受沉积层影响的台站,地壳厚度取H-κ叠加获得的结果;对于受到沉积层影响的台站,地壳厚度取根据延迟时间计算的沉积层厚度与根据Yu等(2015)的方法计算的结晶地壳厚度之和.

研究区内的地壳厚度主要分布在30~37 km范围内,并且在南北方向上存在明显的分段差异(图6a).在32°N以南,郯庐断裂带西侧的大别造山带的地壳厚度约为37 km,东侧的地壳厚度为32 km,断裂带东西两侧存在明显的地壳厚度差异,位于郯庐断裂带东侧且距离较远的江南隆起与大别造山带的地壳厚度相同.在32°N—34.5°N,断裂带西侧的平均地壳厚度约为33 km,东侧的平均地壳厚度约为30 km,断裂带两侧也存在明显的地壳厚度差异,但整体较32°N以南段更薄.在34.5°N以北,郯庐断裂带沿线的地壳厚度约为32 km,两侧的厚度约为35 km,地壳厚度自西向东呈现出“厚-薄-厚”的形态.

根据人工测深剖面的结果,不同区域的地壳平均P波速度不一致,变化范围为6.25~6.4 km·s-1,变化幅度在0.15 km·s-1以内;我们在进行H-κ叠加计算时,Vp设置为 6.3 km·s-1.Vp变化 0.1 km·s-1,地壳厚度变化不超过 0.5 km(Zhu and Kanamori,2000).因此,H-κ叠加得到的地壳厚度受VP取值的影响不超过0.8 km,可靠性较高.

我们将H-κ叠加得到的地壳厚度与5条DSS剖面结果进行对比(图7;刘昌铨等,1987;张四维等,1988;白志明和王椿镛,2006;滕吉文等,1985;郑晔和滕吉文,1989;王椿镛等,1997;Bai et al., 2007;徐涛等,2014).二者结果相差较小,所有台站的厚度差在4 km以内.在P1剖面上,H-κ叠加得到的地壳厚度在断裂带下方更薄,在苏北盆地略高于DSS剖面的结果.在P2剖面上,H-κ叠加结果整体较DSS剖面的结果更小,我们认为这是由于去除了沉积层中震荡波的影响使得计算的地壳厚度更薄.在P3和P4剖面上,H-κ叠加结果在郯庐断裂带西侧更厚,在东侧更薄,莫霍面西高东低的特征更为明显.在P5测线的南部,H-κ叠加得到的下扬子块体的地壳更薄.

图7 H-κ叠加与人工测深剖面得到的地壳厚度之间的差异P1:泗水—连云港剖面(刘昌铨等,1987);P2:符离集—奉贤剖面(张四维等,1988;白志明和王椿镛,2006);P3:宜兴—利辛剖面(徐涛,2014);P4:随县—马鞍山剖面(滕吉文等,1985;郑晔和滕吉文,1989);P5:庄墓—张公渡剖面(王椿镛等,1997).圆圈表示用于比较的台站,用不同颜色表示地壳厚度差值的大小.断层表示同图1.Fig.7 Crustal thickness differences between this study and the DSS profileP1: Sishui-Lianyungang profile, P2: Fuliji-Fengxian profile, P3: Yixing-Lixin profile, P4: Suixian-Ma′anshan profile, P5: Zhuangmu-Zhanggongdu profile. Circles indicate the station for comparison;colors indicate the crustal thickness differences. The faults are the same as in Fig.1.

我们也将H-κ叠加结果与Wei等(2020)的接收函数成像结果进行比较.二者结果整体表现较为一致,在34.5°N以南均获得断裂带两侧莫霍面西深东浅的特征,且大别造山带的地壳最厚.在33°N附近的下扬子块体,Wei等(2020)的部分台站获得的地壳厚度低于26 km,而我们得到的地壳厚度为30 km,我们认为Wei等(2020)的这一结果可能是不同方位上波形差异较大所导致的.因为当台站位于断层附近或者台站下方存在倾斜莫霍面时,不同反方位角方向上的接收函数不同,H-κ叠加获得的地壳厚度值也不同(Wang et al., 2017a).真实的地壳厚度可以利用莫霍面上倾的反方位角范围内的接收函数计算得到,而利用莫霍面下倾的反方位角范围内的接收函数计算得到的地壳厚度值会偏小(Wang et al., 2010b).因此在进行叠加计算时,我们参考了周边台站的数据,去除了波形存在异常的方位上的数据.并且在34.5°N以北,我们获得了沿郯庐断裂带更为清晰的莫霍面隆起带,在34.5°N—36.5°N范围内郯庐断裂带沿线的地壳厚度较两侧更薄.

2.3 泊松比分布

对于不受沉积层影响的台站,泊松比取H-κ叠加获得的结果;对于受到沉积层影响的台站,泊松比取自结晶地壳的泊松比.一方面是因为沉积层的叠加图谱在波速比方向上变化梯度过大,较小的厚度变化会引起波速比的剧烈变化(Yu et al., 2015);另一方面,相较于浅表较薄的沉积层,结晶地壳的泊松比变化才是我们关注的重点

研究区内泊松比(σ)整体介于0.22~0.3之间(图6b).Zandt和Ammon(1995)以0.26、0.28为分界点,将地壳平均泊松比分为低值、中值和高值,所对应的地壳物质组分分别以酸性长英质岩石、中基性岩石、基性铁镁质岩石为主.郯庐断裂带沿线的泊松比大多超过0.28,表现出高泊松比的特征;高泊松比除指示铁镁质岩石外,还可能指示部分熔融(Zandt and Ammon, 1995).葛粲等(2011)认为大陆内铁镁质岩石比重增加,并不会使σ达到0.29,而部分熔融可以使σ超过0.3.同时,地震层析成像、岩石、地热、地磁等方面的研究都证明,郯庐断裂带切穿地壳,成为地幔热物质上涌的主要通道(邱检生等,1996;牛漫兰等,2001;邱楠生等,2007;Zheng et al., 2008;Deng et al., 2013;Jiang et al., 2016;王德华等,2018;Lei et al., 2020;Peng et al., 2020),热侵蚀和化学侵蚀的共同作用造成郯庐断裂带沿线的高泊松比.

在郯庐断裂带的最南端,并没有表现出高泊松比的特征,这一结果与前人使用接收函数的研究结果表现一致(Wei et al., 2020;杨晓瑜和李永华,2021;Liu et al., 2022).我们认为,在该区域断裂带并未切穿地壳(Bai et al., 2007),地幔热物质上涌活动在这里并不强烈,所以该地才显示为低泊松比.苏北盆地沿海区域也存在高泊松比,这是由于较厚的沉积层导致的.

3 讨论

3.1 地壳厚度与均衡

为进一步理解H-κ叠加获得的地壳厚度的区域变化情况,我们考虑地表起伏对地壳厚度变化的影响.根据艾里地壳均衡理论,地壳厚度H与地表高程h存在以下的关系(Wang et al., 2010a):

H=h(1+ρt/Δρ)+H0,

(8)

式中,ρt为地形密度,Δρ为壳幔之间的密度差,H0为海平面以下的平均地壳厚度.地表高程数据来自于数字高程模型ETOPO1(Amante and Eakins, 2009),ρt取2.67g·cm-3,上地幔密度取3.33 g·cm-3(Wang et al., 2022),Δρ取0.66 g·cm-3.中国东部沿海地区的地壳厚度大致约为30~32 km(冯锐,1985),此处H0取31 km.

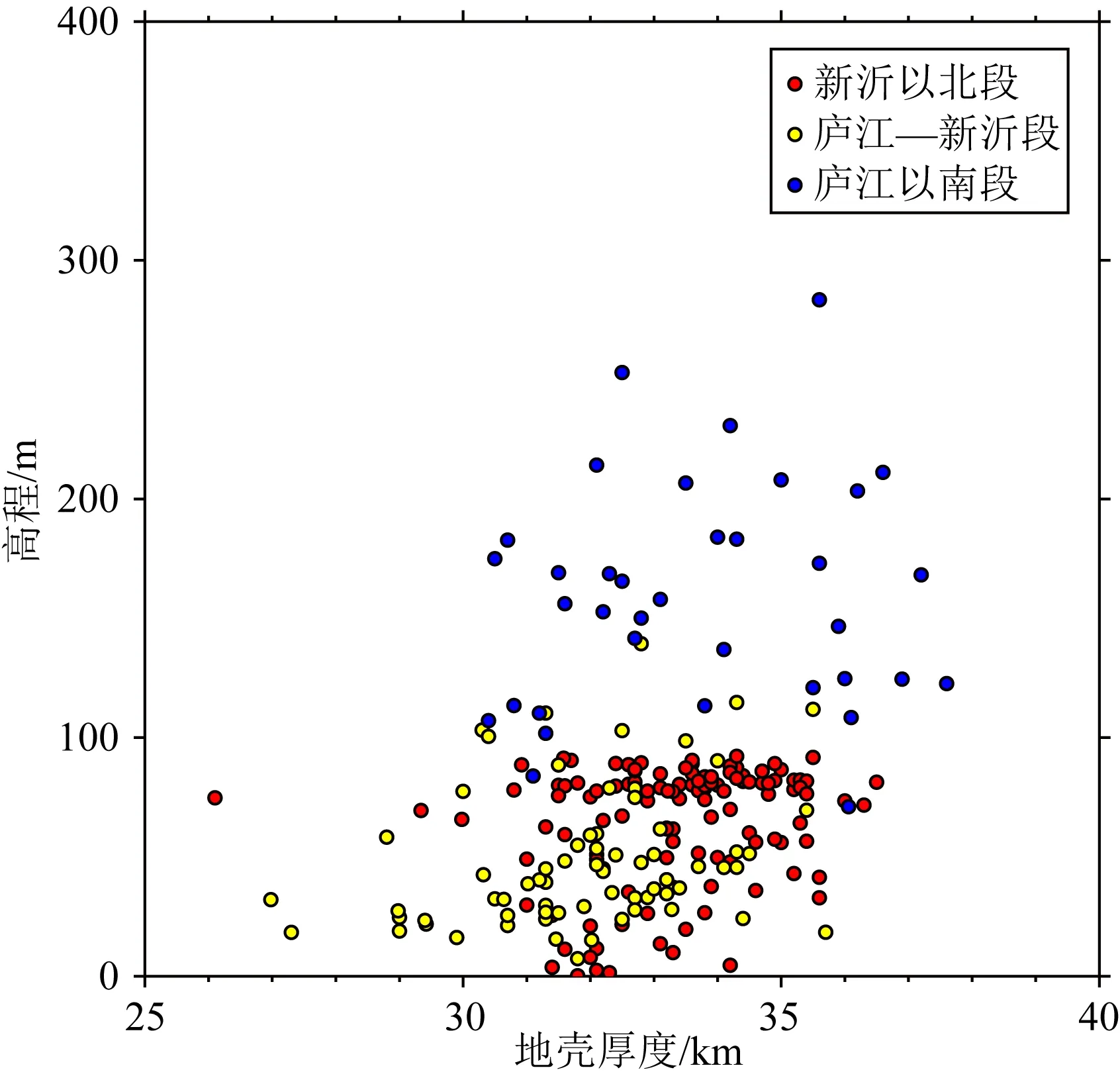

按照构造特征和演化历史,江苏新沂是郯庐断裂带中段和南段的分界点(王小凤等,2000),我们也在新沂的南北两侧观察到了不同的地壳厚度分布特征.同时,郯庐断裂带的走向从庐江以南的NW走向转变为庐江以北的NNW走向,庐江以南的地壳也较庐江以北的地壳更厚.因此,我们以新沂、庐江为界,将郯庐断裂带中南段分为三部分,以达到与地质学上的统一.我们在三个分段区各选取了一条跨断裂带的剖面(图6a),绘制出这三条剖面上的地表起伏、根据艾里均衡理论计算的地壳厚度和H-κ叠加得到的地壳厚度(图8).

图8 地表起伏与地壳厚度分布图剖面位置在图6a中显示, (a) 剖面AA′; (b) 剖面BB′; (c) 剖面CC′.每个子图上半部分的灰色阴影表示该剖面40 km范围内的地表起伏范围,粗黑线表示地表起伏的中值;子图下半部分的黑线表示H-κ叠加得到的地壳厚度,红线表示根据艾里均衡理论计算的地壳厚度.Fig.8 Surface undulation and crustal thickness distribution The locations of the profiles are shown in Fig.6a. (a) Profile AA′; (b) Profile BB′; (c) Profile CC′. Gray shading in the top half of each subplot indicates the surface undulation range within 40 km of the corresponding point. The thick black line indicates the median value of surface undulation within 40 km. Black lines and red lines in the bottom half of each subplot indicate the crustal thickness obtained by H-κ stacking and Airy isostasy theory, respectively.

剖面AA′位于庐江以南段,剖面自西向东分别经过大别造山带、下扬子坳陷和江南隆起,对应的平均地表高程分别为310、25和310 m,表现为先变低再变高,与地壳厚度先变薄再变厚的变化特征相一致(图8a),图8a中根据艾里地壳均衡理论计算出来的地壳厚度与H-κ叠加得到的地壳厚度表现较为一致,该区域基本符合艾里地壳均衡模型.断裂带西侧的大别造山带是印支期华北板块和扬子板块碰撞形成的超高压变质带(徐纪人和赵志新,2004;张交东等,2012;Zhang et al., 2009),大别造山带内存在高压变质岩石,其中主要成分为高密度的铁镁质岩石,这使得上地壳P波存在高速异常和高电阻率(Okay,1993;Ernst et al., 1995;杨文采,2003;赵志新和徐纪人,2009).重力反演结果显示大别造山带中地壳存在一个薄的低密度层(Deng et al., 2014;Deng and Levandowski, 2018),下地壳山根的P波速度也表现为低速(赵志新和徐纪人,2009).我们认为大别造山带复杂的构造和物质成分导致了这种高、低密度异常的分布,但是在整个地壳范围内,大别造山带的壳内平均密度与断裂带东侧的下扬子坳陷、江南隆起的壳内平均密度相类似,符合艾里地壳均衡模型.

剖面BB′位于庐江—新沂段,郯庐断裂带两侧的地表高程差异不大(图8b、图9),西侧的平均高程比东侧高15 m,理论上地壳厚度差异不大(图8b),但实际上郯庐断裂带两侧存在约3 km的地壳厚度差异,该区域不符合艾里地壳均衡模型.华北克拉通三维密度结构显示(王新胜等,2012),在地壳内部,断裂带西侧存在更为明显的低密度异常;在岩石圈地幔内,断裂带西侧的高密度异常较东侧更为明显.与该段断裂带东西两侧的差异相类似的是,四川盆地和鄂尔多斯盆地二者之间的差异:四川盆地和鄂尔多斯盆地的地壳厚度相似,但四川盆地的地表高程明显低于鄂尔多斯盆地,这是由于四川盆地密度较高的岩石圈将整个地壳向下拖拽导致的(Wang et al., 2017b).因此,我们认为造成郯庐断裂带东西两侧差异的原因,可能与造成四川盆地和鄂尔多斯盆地差异的原因相同,是位于断裂带西侧的华北克拉通的岩石圈比位于断裂带东侧的扬子克拉通的岩石圈密度更高,更高密度的岩石圈会产生向下的“拖拽力”(Deng et al., 2014; Wang et al., 2017b),导致莫霍面相对于理论值偏深.

剖面CC′位于新沂以北段,地表高程的变化较小,但地壳厚度变化较大(图8c、图9).图8c中根据艾里均衡理论计算的地壳厚度与H-κ叠加得到的地壳厚度仅在断裂带下方表现较为一致,但在断裂带两侧H-κ叠加得到的地壳厚度更厚.在断裂带两侧,H-κ叠加得到的地壳厚度比艾里地壳均衡理论计算的地壳厚度更厚这一特征,与庐江—新沂段断裂带西侧的情况类似(图8b),该区域也基本位于华北克拉通块体.

图9 台站下方的地壳厚度与地表高程之间的相关性红色圆点表示新沂以北的台站,黄色圆点表示新沂—庐江段的台站,蓝色圆点表示庐江以南的台站.Fig.9 The relationship between the crustal thickness and elevation The red circles represent the stations to the north of Xinyi. The yellow circles represent the stations in the area of Lujiang-Xinyi. The blue circles represent the stations to the south of Lujiang.

3.2 郯城8.5级地震的孕震环境

有记录以来,1668年郯城8.5级地震是郯庐断裂带中南段发生的最大的地震,震中位于郯城、临沂、临沭三县的交界位置(高维明等,1988),属于壳内地震(Wang and Gao, 1996; Li and Hou, 2019).根据实地勘察发现,发震断层是一条高角度的右旋走滑逆冲断层(王华林和耿杰,1996),整体呈NNW走向,造成的地表破裂范围为120~230 km(高维明等,1988;王华林,1995;晁洪太等, 1997;曹筠等,2015),其中断层最大的水平位移为7~9 m(李家灵等, 1994a,b;Jiang et al., 2016).郯庐断裂带中部沿着郯城地震破裂带线性分布的地震(图10)也被认为是郯城地震长期衰减过程中的余震活动.

图10 研究区北部的地质构造图,范围为图1中红框内区域白色小圆点为2012—2021年该区域的1~3.5级地震(数据来自中国地震台网中心),不同的背景颜色代表不同的地壳厚度.F1:鄌郚—葛沟断裂;F2:沂水—汤头断裂;F3:昌邑—大店断裂;F4:安邱—莒县断裂,其他断裂同图1.Fig.10 Geological setting for the northern part of the study region, as shown by the red rectangle in Fig.1 White circles represent M 0.5~3.5 earthquakes from 2012 to 2021 (data from China Earthquake Networks Center). Colors represent different crustal thicknesses. F1: Tangwu—Gegou fault, F2: Yishui—Tangtou fault, F3: Changyi—Dadian fault, F4: Anqiu—Juxian fault, other faults are the same as shown in Fig.1.

莫霍面在庐江—新沂段表现为西高东低,在新沂以北段表现为断裂带下方的隆起(图6a、图8).对于庐江—新沂段断裂带东侧的地块,其西侧和北侧地块的莫霍面都比它更深(图8(a,b)).深部岩石圈的应力在传递过程中,莫霍面之间的不平滑过渡阻碍了应力的传递,这类似于凹凸体形成的闭锁环境(Chen et al., 2022),应力容易在庐江—新沂段断裂带东侧地块的西侧和北侧的不平滑过渡面集中,这两个过渡面的相交位置位于郯城地震破裂范围内,是应力最容易集中的位置.同时,这两个过渡面也是华北克拉通与扬子克拉通这两个活动块体的边界,应力也容易在此处集中(张国民等,2005).

郯庐断裂带从南部“一堑一垒”的构造形态(王小凤等,2000;国家地震局地质研究所,1987)变为北部“两堑夹一垒”的构造形态(刘保金等,2015).在自南向北发育过程中,断裂带在郯城附近发生了分叉(图10).在郯城地震的破裂范围内,位于郯庐断裂带西侧的苍尼断裂直接穿过郯庐断裂带,与郯庐断裂带相交(图10);郯庐断裂带东侧的五莲—蓉城断裂也与郯庐断裂带相交.郯城既是郯庐断裂带的分叉位置,又是多条断裂的交汇位置.分叉区是地质非均质性最大的区域,承受的应力非均质性也是最大的,容易诱发大地震(Huang et al., 2011;Sahara et al., 2018).

4 结论

本文利用密集台阵波形资料,采用接收函数H-κ叠加方法对郯庐断裂带中南段的地壳厚度与泊松比进行研究,获得了以下认识:

(1)以庐江和新沂为分段点,研究区内的地壳厚度分布呈现南北向分段特征,这种分段特征与地质上的分段相统一.在庐江以南段,郯庐断裂带西侧的地壳厚度约为37 km,东侧的地壳厚度约为32 km,断裂带东西两侧存在约5 km地壳厚度差异.在庐江—新沂段,断裂带西侧的地壳厚度约为33 km,东侧的地壳厚度约为30 km,郯庐断裂带东西两侧存在约3 km的地壳厚度差异;在新沂以北段,郯庐断裂带沿线的地壳厚度约为32 km,两侧的厚度约为35 km,断裂带下方的莫霍面出现明显上隆.郯庐断裂带沿线的泊松比大多超过0.28,表现出高泊松比的特征,这可能是由于地幔的热侵蚀和化学侵蚀导致的.

(2)根据艾里地壳均衡模型,在庐江以南段,地壳厚度与地表高程的变化相关性较高,该区域基本符合艾里地壳均衡模型.在庐江—新沂段,断裂带两侧地表高程基本相同,地壳厚度存在约3 km的差异,这表明该区域不符合艾里地壳均衡模型.这可能与断裂带西侧的华北克拉通的岩石圈比东侧扬子克拉通具有更高的密度有关,高密度的岩石圈会产生向下的“拖拽力”从而导致莫霍面相对理论值偏深.在新沂以北段,地壳厚度比理论值更厚,这与庐江—新沂段断裂带西侧的情况类似,该区域基本位于华北克拉通块体.

(3)在郯城地震破裂范围内,存在三类结构特征:莫霍面存在不平滑的过渡;华北克拉通块体与扬子克拉通块体的边界;郯庐断裂带在此分叉,并与苍尼断裂、五莲—蓉城断裂相交.以上这些结构特征都让应力更容易集中,共同作用孕育了1668年郯城8.5级地震.

致谢感谢中国地震局地球物理研究所“中国地震科学探测台阵数据中心”提供的数据资料,以及匿名审稿人和主编对本文的有益意见.