克孜尔石窟第38窟、171窟《天相图》的异同

2023-03-15杨亦舒

文_杨亦舒

云南艺术学院美术学院

内容提要:克孜尔石窟中的《天相图》描绘了日天、月天、紧那罗和金翅鸟等佛界诸神。有别于其他佛教题材绘画的模式化,《天相图》向人们展示了克孜尔石窟壁画艺术的生命力和创造力,摆脱了古代佛教题材绘画的程式化语言和构成方式,以独特的人物形象和充满想象力的绘画语言诉说着古龟兹地域壁画艺术的别样风采。本文以克孜尔石窟第38窟和171窟为例,以《天相图》作为进入克孜尔石窟壁画研究的切入点,将中国古代绘画语言和技术重新评价,并以此研究指导我们的艺术创作。

克孜尔石窟壁画最早出现《天相图》题材是在公元3世纪左右,一直延续到克孜尔石窟衰落。因克孜尔的地理位置特殊以及洞窟开凿时间不同,《天相图》的风格也大不一样。根据德国格伦威德尔、勒柯克和瓦尔德施密特先后提出的克孜尔石窟壁画年代分期来看,克孜尔石窟壁画主要分为两个时期:犍陀罗画风时期(350—450)和印度画风时期(451—700)[1]。克孜尔第38窟和171窟壁画属于犍陀罗画风时期作品,但是两者的造型风格有较大差异。这说明除了时代背景不同外,壁画创作者的文化背景也会让壁画产生不同的风格。

一、不同时代背景下的艺术风格

克孜尔第38窟壁画属于早期克孜尔石窟壁画,大概创作于公元3世纪后期。这一时期恰好对应中原两晋时期。第38窟属于纵券顶中心柱形支提窟,窟顶中心是《天相图》。综观第38窟,壁画色彩绚烂明亮,以大块青金石蓝和绿铜色为主,人物描线涂白,简洁大气,佛陀神态安详平静。壁画整体风格较多元化,装饰性图案和动物形象来自波斯文化,但紧那罗的形象却来自印度佛教艺术。

克孜尔第171窟是公元4世纪初期到中期开凿的。这一时期正是克孜尔石窟壁画繁盛时期的开端,壁画内容和技法显得丰富多样,色彩也多起来,人物刻画更为生动。第171窟同第38窟一样,也是纵劵顶中心柱形支提窟。第171窟壁画带有较为明显的印度文化和波斯文化特点,佛陀的头发是蓝色的,且头部略倾斜。这和印度阿旃陀壁画人物姿态颇为相似,人物画法也从一开始的线描涂白发展为凹凸法等多种绘画技法。

二、第38窟、171窟壁画《天相图》造型艺术表现的异同

(一)人物、神兽的形象

第38窟《天相图》(图1)中的人物和神兽给人圆润、饱满的感觉。窟顶《天相图》中的日天和月天被绘成四只大雁围绕的太阳和月亮。火天的形象是一个身穿僧衣、袒露右肩、头有顶光、赤双足的人,从身体两侧各画出四条火舌。金翅鸟的形象是有两个鸟头、两只鸟羽、一只鸟尾的连体神兽。从它的头和脚来看,它应该是一只老鹰,嘴里叼着一条弯曲的蛇。紧那罗是一个裸露上身的半身女人形象,她头上长着角,两眼圆睁,大口张开,双手拿着一条彩带。

图1 第38窟《天相图》全貌

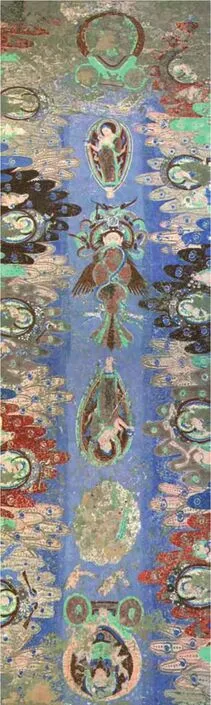

第171窟《天相图》(图2)的人物和神兽让人感受到庄严、神秘。窟顶《天相图》以金翅鸟为中心向两侧铺展开。日天被画成坐双轮车的战神,他身穿铠甲,其背后的光环是红色的;月天也被画成坐双轮车的神,只不过背后光环是黑色的。值得一提的是,第171窟《天相图》的金翅鸟可以说是克孜尔石窟中颇具特色的神兽形象之一:人的脸,鸟的嘴,张开两只翅膀的鸟身,嘴上咬着一条蛇,双爪张开。此图生动地呈现出一个半人半兽的形象。

图2 第171窟《天相图》全貌

第38窟、171窟《天相图》的火天都是一个手持明珠的立佛形象,第38窟《天相图》中火天的五官虽然残破不堪,难以辨认其真容,但我们可以从五官的局部尤其是那上挑的眼尾,感受到六朝“秀骨清像”之意。第171窟《天相图》中的火天头部向左倾并做沉思状,五官刻画似印度阿旃陀石窟壁画人物,充满异域风情。相比第38窟的火天,第171窟《天相图》中的火天身体背面多了一轮鸡蛋形的光环,脚尖立起好似飘浮在空中。

第38窟和第171窟的金翅鸟各有其特色,一个是双头叼蛇的老鹰形象,一个是半人半兽的迦楼罗王形象。我们不能单从形象来判断其是受哪一文化或是风俗影响,因为毫无根据,金翅鸟在许多洞窟都有不一样的形象。这是因为画者在原有基础上进行主观创作,带有他自己的解读和想象力。这也是《天相图》相比其他佛教题材显得那么别具一格的原因之一。

总体来看,第38窟《天相图》人物形态简洁大气,颇具浪漫色彩,人物和神兽的形象更有“画”的味道;第171窟《天相图》则在严谨中流露出神秘诡异的气息,宗教的意味更浓烈些。

(二)具有视觉张力的线条表现

在第38窟和第171窟中,线条在画面中起到了重要作用,是构成克孜尔石窟壁画的一大元素。线在克孜尔石窟壁画中不仅是分界线,更能体现形体的韵律感、美感以及人物的姿态、衣纹。

综观克孜尔石窟壁画中的线条,早期以写实为主,后期写实中带有多变性。在第38窟《天相图》的人物形象中,我们可以清晰地看到线条穿插和走势,双手举起彩带的紧那罗,线条多为曲线,且均匀、圆润,仔细观察,可以发现画者并不是一次性勾完,有反复勾勒的痕迹;五官刻画较为细致,线条简洁,可以看出画者并不刻意追求完美的画法,而是强调对象的神韵和生动性。第171窟《天相图》的线条更硬、直而流畅,看起来运笔更为理性一些;金翅鸟五官生动写实,画者沿线分染一遍,包括五官和身体结构。第171窟《天相图》线条穿插更为讲究,强调的是画面的装饰性和构图的紧凑性。

在人物的衣纹方面,第38窟《天相图》更为简单,重复性线条较多;第171窟《天相图》衣纹更为讲究,线条一笔到位。以《天相图》中的火天形象为例,他们裸露半肩,披着薄薄的僧衣,僧衣上的褶皱围绕着形体结构一层层附于之上。第38窟火天衣纹较为明显,可以看出衣纹线条优美且富有节奏感,透过衣纹仿佛可以看到佛陀古典优雅的身体曲线。第171窟《天相图》的火天衣纹线条比前者更硬、直,而衣纹结构和第38窟大体相同,都是贴着形体一层层叠加。这种勾勒衣纹的方法不禁让人想起中国画论中曹仲达的“曹衣出水描”。据历史资料,这种贴身衣纹画法最早出现在印度笈多文化时期的阿旃陀石窟壁画上[2],经文化交流传入西域。在传入西域后,龟兹地区又根据本地民族文化的审美习惯对其进行了融合和改进,形成了独特的艺术语言。譬如更加注重用线条表现衣纹的起伏而不仅仅用来装饰。这种衣纹的处理方法经曹仲达等早期佛像画家改进,线条更优美、华丽。

(三)平面法和凹凸法在第38窟、171窟《天相图》中的应用

第38窟和第171窟除了人物造型不同,最大的区别还在于刻画手法上的不同。印度大乘佛教论著《楞伽经》把印度传统绘画技法分为两种:一种是“平面法”,另一种是“凹凸法”[3]。从对两者的比较中可以看出,克孜尔石窟壁画早期流行单纯的线描平涂,即“平面法”。平面法是在形象的轮廓线内填充平涂色彩,强调线条的作用,色彩较为单一,平面装饰性强。第38窟《天相图》就是典型平面画法,先用赭线勾勒,再沿边线平涂,对部分人物、神兽结构部位进行分染,最后再复勾一遍赭线。而第171窟的人物造型则属于“凹凸法”,是在平面画法基础上的发展。“凹凸法”在克孜尔石窟壁画中比较多见,其标志是在形象的轮廓线内通过深浅不同的色彩晕染等方法,形成色调层次的对比变化,产生浮雕式的立体感。这种画法起源于印度的笈多艺术。

“平面法”突出对象的表情和姿态优美,更为纯粹,更强调线在画面中的视觉效果,画者通过较为单纯的技法表现自己内心的极乐世界。如第38窟《天相图》的火天,他圆润的面庞上有着克孜尔石窟壁画人物独特的弯眉,我们依稀可以从破损的面庞看出他充满“人性”的微笑。这似乎有力地说明克孜尔石窟壁画曾受古希腊文化“人神同形同性说”的影响[4]。而“凹凸法”在第171窟中则展现了宗教的神秘和威严,强调色彩渲染和色彩层次。我们更能从画面中感受到宗教的神圣不可亵渎:庄严诡异的金翅鸟展开双翅面对着你,好似在告诫每一个来到这里的人抛弃罪恶,放下人世间的诱惑,一心向佛。立体的绘画语言显得整个洞窟充满层次感,视觉上更为多元化。这两种画法在克孜尔石窟壁画中运用较多。

(四)第38窟、171窟《天相图》的着色特点

克孜尔大部分壁画的颜色以青金石蓝和绿铜色为主,《天相图》的背景色也几乎为青金石蓝,人物肤色为白色,金翅鸟和火天的僧袍为赭石色或黑色。在第38窟中,青金石蓝和绿铜色占了画面的大部分,只有很小面积施以赭石和黑色,还有部分灰色。在临摹期间,我们发现第38窟的许多灰色其实就是前面几种颜色混合加白后得到的,例如金翅鸟的翅膀和火天背后的火焰,就是青金石和赭石按一定比例调和后加白得到的。第171窟的火天僧袍也是混合了几种颜色后得到的。青金石贵重,为了不浪费颜料,画师在画面的次要位置就用这些剩余的颜料调和产生一种新的色调,使得壁画颜色更为丰富。

另外,第38窟和第171窟《天相图》在背景色处理上有较大差异。虽然两者背景都为蓝色,但第38窟《天相图》的背景补充了许多浅蓝色花饰,围绕在日天、月天、紧那罗、金翅鸟和火天的周围,花饰也都施以简单轻松的勾勒。我们可以从画面中感受到画者“平面式”的绘画思维,花纹也只是起单纯的装饰作用。但在第171窟《天相图》中,天空施以由深到浅的渐变色。这种画法很容易让人感受到天空的深邃无边和宁静空灵,由此强调佛法的博大精深,更能让人体会到宗教的感召力。

三、克孜尔《天相图》多元文化的启示

古代中亚的宗教文化是复杂的。龟兹在相当长的时间里是东西方经济、文化交流的中心,艺术语言受到四面八方的影响。古代龟兹人曾立足于本民族的文化传统,吸收了这些文化,把这些文化作为自身发展的养料,形成了独特的龟兹文化。韩翔、朱英荣在《龟兹石窟》中提到了龟兹石窟文化的三个特征:“混合性、过渡性和民族性。”[5]

身穿铠甲的日天、月天,双手举起彩带的紧那罗,还有充满异域风情的金翅鸟,《天相图》中的诸神向我们展示了克孜尔石窟壁画的魅力。

日天、月天的刻画借鉴了古希腊神话人物的形象——坐着双轮战车,扬起一只手,但他们身穿战袍的形象又吸收了波斯文化的元素。人面鸟身的金翅鸟形象最早出现在古希腊神话中(在希腊神话中有一种人面鸟身的怪物哈尔帕),在传入古印度后变成了守护佛法的神兽,并传入克孜尔。紧那罗、火天的形象来自古印度佛教文化。这种多种文化并存的现象在克孜尔大量存在,并形成了克孜尔石窟壁画的一大特征。

正是商业文化的开放性,让这颗沙漠明珠在公元3世纪到8世纪大放异彩;也正是由于它的开放,这些外来文化保持了它们本来的面貌,这也是克孜尔石窟壁画区别于敦煌壁画的一大原因。

《天相图》虽然只是克孜尔石窟壁画的一个代表,但它的特殊性和民族性足以证明龟兹石窟作为中西方文化交流桥梁的重要性,也是我们能够更好、更全面研究克孜尔石窟壁画的切入点。在当今的时代背景下,它又启发了我们的艺术创作:如何更好地结合传统与现代,更好地吸收中西方文化之精髓,并将这些精髓用自己的语言描绘出来。