高中英语课堂教学中培养文化意识的策略研究

2023-03-10袁雅楠

袁雅楠

《普通高中英语课程标准(2017年版)》提出“普通高中英语课程强调对学生语言能力、文化意识、思维品质和学习能力的综合培养”。新课标首次把文化意识的培养提升到落实核心素养的重要目标之一。“文化意识”指的是对中外文化的接纳和理解,对优秀文化的认同和汲取,对糟粕文化的批判和反思。教师应把英语作为一门语言工具,通过良好的引导,使学生形成对不同文化的比较、鉴赏、批判和反思能力,形成正确的价值取向,树立文化自信,形成文化意识,增强国家认同感和家国情怀,最终能够讲好中国故事,传播中国正能量。尤其是当青少年处于思维品质养成的高中阶段,在英语课堂中,有效渗透中华文化,培养文化意识是至关重要的。

一、 传统文化融入高中英语课堂教学的现状

(一)旧版英语教材内容涉及中国传统文化比例小

旧版的英语学习教材多以西方国家的风土人情、文化习俗为主。相比于大篇幅的西方文化的输入,关于中华民族传统文化的介绍却相对较少。这直接导致了教师在英语课堂教学中忽略了中国传统文化的渗透式教育,学生也对这部分内容缺乏兴趣,不够关注。

(二)教师在课堂教学中缺乏渗透传统文化的意识

传统的英语教学通常以“灌输式”“讲授式”为主,尤其是注重应试教育的教师更加缺乏在日常教学中渗透传统文化的意识,对富有传统文化特色的篇章往往是一笔带过,并没有深入地挖掘传统文化的发展历程、内涵实质和深远意义。部分教师自身缺乏对中国传统文化的了解和挖掘能力。

(三)高中生“文化失语”现象严重

在升学压力面前,更多的高中生把英语学习的重点放在如何提高成绩上,而忽视了英语作为一门语言交流工具的本质作用。他们忽视传统文化的摄入,通过欧美电影、电视剧、音乐舞蹈、娱乐节目等更多摄入的是西方的文化特点,却对中国本土的传统文化了解甚少,加之词汇量的限制,导致高中生文化失语症的发生。

二、 高中英语课堂教学中,培养文化意识的意义和目标

在全媒体时代,欧美国家利用全媒体向青年学生渗透和传播西方的文化意识和价值观念。青少年这个群体有着自身的特殊性,他们有追求新鲜事物的冲劲,但受制于身心尚未完全成熟,无法对事物进行辩证分析和判断。在西方文化的冲击下,他们对中国传统文化的认知产生了偏差,认为传统文化已经过时,而对外来文化却盲目崇拜。比如他们喜欢吃西餐、过洋节。长此以往将对青少年的健康成长和中华民族优秀文化的继承和传播造成严重的影响。作为青少年学生成长路上的引路人,教师更应深刻理解培养文化意识的重要性,牢牢把握思维品质养成这个关键时期,引导学生对不同的文化形成客观、辩证的鉴别能力,使其发展成为一个思想更为成熟,发展更加全面的中国公民。

(一)培养文化意识的意义在于感悟文化之美,树立文化自信

习近平总书记在党的十九大报告中指出,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。历经五千年沉淀的中华民族传统文化,博大精深,历久弥坚,对中国人民的思想意识、行为品质等诸多方面都有着融入血脉、嵌入骨髓的深远影响。在高中英语课堂教学中,教师应有意识地创造更多机会让学生去了解、欣赏中华传统文化之美,提高学生对传统文化的兴趣,加深对祖国的热爱,从而更好地树立文化自信。

(二)培养文化意识的目标是讲好中国故事,传播中国文化

英语作为一门语言工具,教师常常关注语言本身的教授和外国文化的输入,这导致了一个奇怪的现状,即大部分学生能用英语来讲述具有西方特色的事物,如圣诞节、感恩节等,但对具有中华民族传统文化特色内容的表达却会面露难色。这其中的原因还是在于日常学习和生活中接触机会较少,对传统文化不甚了解。实现有效沟通是学习英语的目标,并且这种沟通应该是双向的,我们既要能够了解外来文化,更重要的是能够向世界介绍中国。

三、 旨在培养文化意识的高中英语听说课教学实践

(一)课例背景

为探索在高中英语课堂教学中培养学生文化意识的有效路径,文章以人教版新教材必修三第三单元Listening and Talking这节听说课为例,深入研究如何在高中英语课堂中落实文化意识的培养。听说课相对比较活泼,通过视频、音频的输入更能激发学生的学习兴趣,拉进教学内容与学生的距离,这种课型尤其适合落实核心素养,渗透文化意识。

(二)教学目标

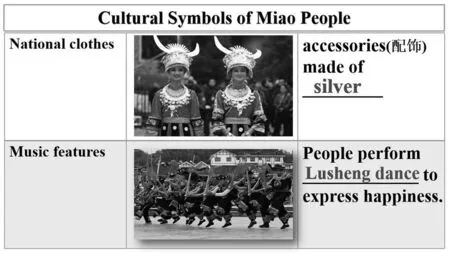

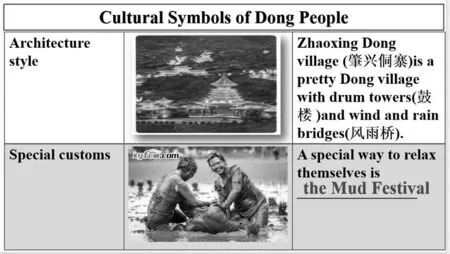

1. 掌握苗族和侗族传统服饰、音乐特征、建筑风格和风俗习惯。

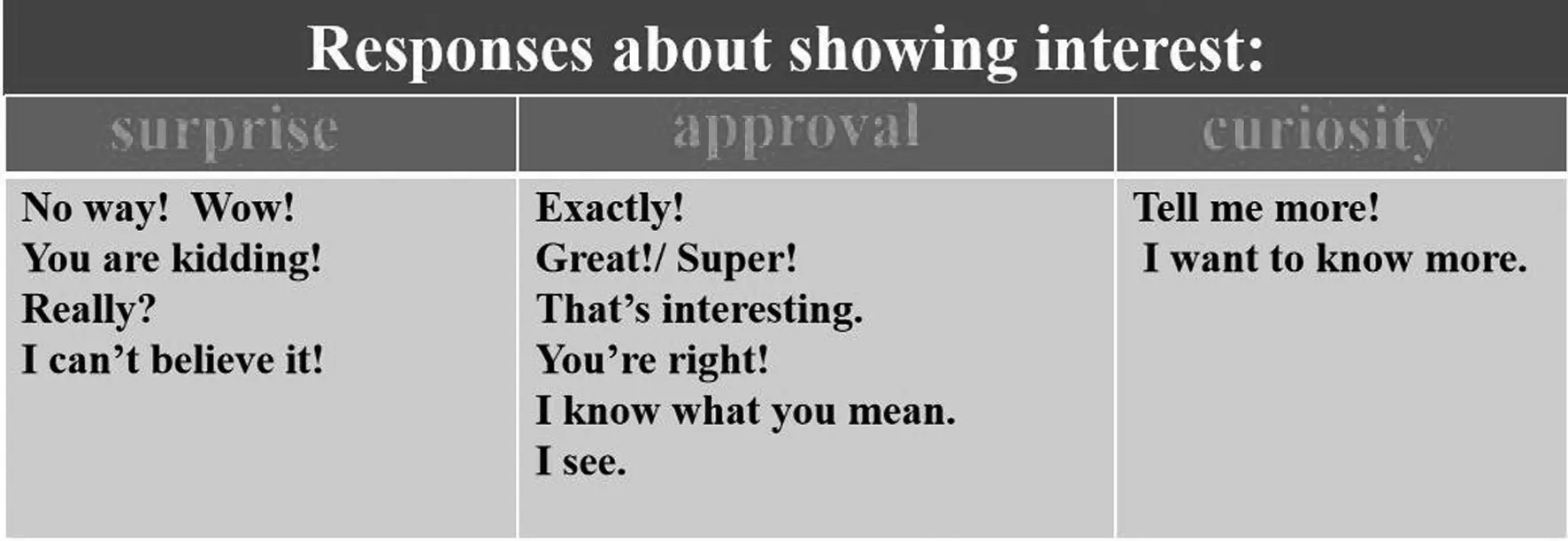

2. 学会使用交际用语,在对话中做出正确的反馈,如惊讶、好奇、赞同等。

3. 将学习到的少数民族文化信息和功能表达句组合成有效对话,介绍中国少数民族文化。

(三)教学过程

Step 1: Lead in

1. 播放《丁真的世界》,让学生谈谈对旅行的感受。

2. 通过PPT展示教师的旅行历程,让学生猜测教师的下一个理想目的地,并给出部分提示。内容如下:

①I would like to go to the place where the people are dressed up in wonderful ethnic costumes.

②It is rich in tourism resources, such as the largest waterfall in Asia—Huangguoshu waterfall.

[设计意图]本环节通过视觉、听觉等多维度切入口,让学生接触本节课的主题意义——文化的多样性。从学生们比较感兴趣的一个网红人物:藏族小伙儿丁真引入,增补藏族文化资源,丰富了课文内容,使学生认识到旅行不仅仅可以欣赏美景,还可以体验多元文化,尤其是体会到中国文化的多样性和少数民族文化的魅力。

Step 2: Learn about the culture

通过图片和小视频从四个维度分别介绍苗族和侗族的文化特色:民族服饰、音乐形式、建筑风格、风俗习惯。

[设计意图]本环节是这节听说课听力任务前的铺垫,旨在带领学生学习并了解我国部分少数民族(主要是苗族和侗族)的文化特色,让学生从多元文化视角观察和认识中国传统文化。引入听力中会出现的关键词汇,为听力和口语表达做好准备。

Step 3: Listen, take notes and give feedback

1. 听力部分让学生通过外国友人Justin和当地朋友Wu Yue的对话,进一步认识苗族和侗族的民俗风情、旅行景点等。

2. 根据对话内容,掌握对话中的反馈用语,即在相互对话中做出正确的反馈,如惊讶、好奇、赞同等。请同学起立带有感情地朗读这些反馈用语。

[设计意图]本环节通过听力文本再次强化了苗族和侗族的文化特色和民俗风情,经过听前输入、听中强化两个步骤为下面的语言输出夯实基础。同时为顺利生成本课的语言范式——对话,笔者在这里强调了有效的交流对话中不可或缺的表达反馈的功能句,学生通过总结关键词、深情演绎的方式既活跃了课堂气氛又提升了交际能力。

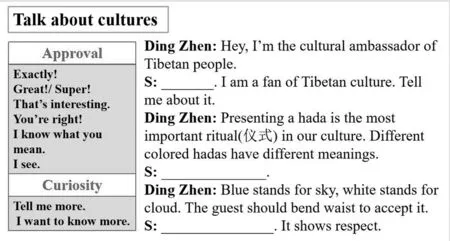

Step 4: Talk about cultures

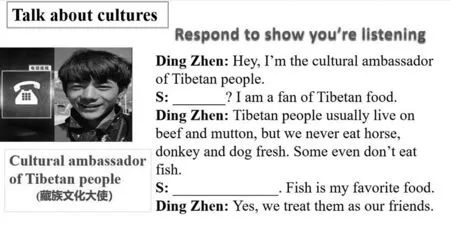

1. 设计藏族文化大使——丁真来电环节,引导学生学会恰当使用反馈用语。同伴互助,并完成下图中的对话文本。

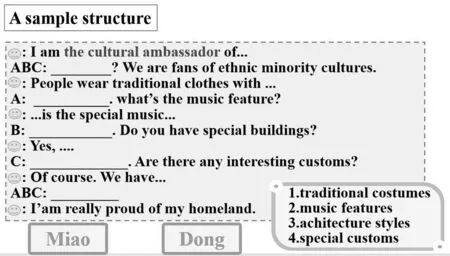

2. 小组活动:四人一组,挑选(苗、侗、藏)一个民族,由一位学生扮演文化大使,负责介绍该民族的文化特色,其他三位同学扮演传统文化的爱好者,提出问题并使用恰当的反馈用语来完成对话。

[设计意图]本环节是本课的高潮部分,主要有两个亮点。其一,笔者深知想让学生顺利进行语言输出,一步步打好框架至关重要。因此笔者先引导学生注意到要在对话中合理运用交流技巧,表达出对所谈论事物的关注和兴趣,然后以短对话的形式同伴互助操练,将听力文本中的反馈用语进行应用实践。以本课开篇的藏族文化作为切入口,设计丁真来电介绍藏族文化的环节,既增加了课堂的趣味性又将语言训练落到实处。通过两段短对话的演示和训练,学生很容易便能模仿所给的语言框架和范式生成自己的对话,为小组完成对话任务做好充分的准备。

其二,提高高中英语课堂趣味性的一个有效手段是使用实物进行实景表演,尤其是像本课这样具有民族特色的课例。如果单纯以教师讲述为主,则会浇灭学生学习的兴趣,使整节课显得乏味无趣。反之,让学生参与进来,亲身体验少数民族的元素则会使课堂充满活力,提高效能。因此笔者在开课前准备了藏族文化元素:帽子、哈达;苗族侗族文化元素:头饰、银饰配件等,激发了同学们学习民族文化特色、课堂表达、实景表演的兴趣,得到了较好的教学效果。

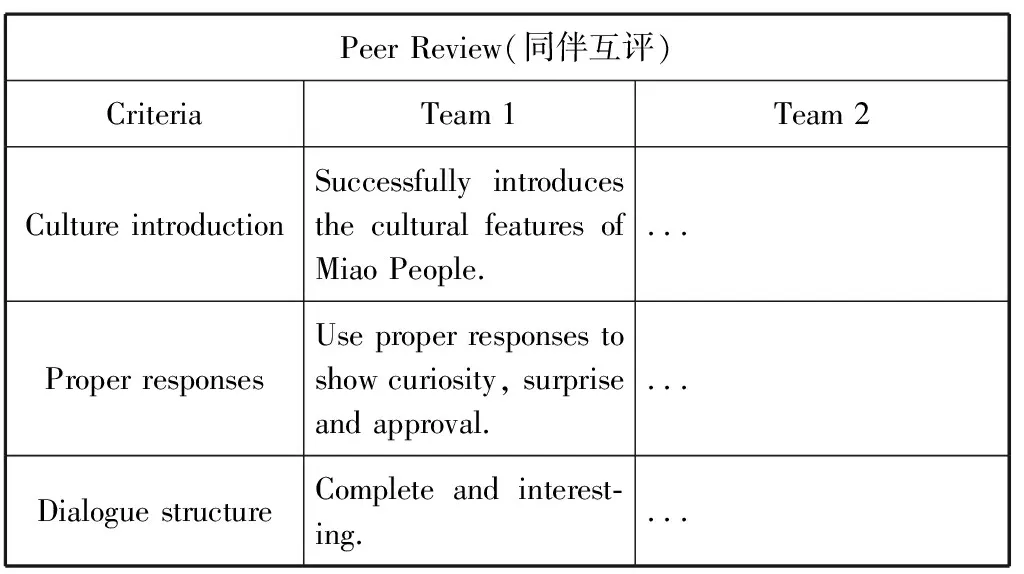

Step 5: Present and evaluate

教师引导学生从语言表达是否准确、得体,是否运用所学知识清晰地表达观点,对话语篇结构和反馈用语是否恰当使用等方面进行评价。

Peer Review(同伴互评)CriteriaTeam 1Team 2Culture introductionSuccessfully introduces the cultural features of Miao People....Proper responsesUse proper responses to show curiosity, surprise and approval....Dialogue structureComplete and interest-ing....

[设计意图]本环节是本节课的语言产出和语言评价部分,笔者设计这个环节旨在培养学生在倾听同伴展示的过程中形成批判性思维,检验本课的教学目标是否实现,即学生能否对苗族和侗族的民族文化特色进行介绍;是否掌握反馈用语的使用;能否将学习到的少数民族的文化信息和反馈用语组成有效的对话。

四、 高中英语课堂教学中,培养文化意识的有效策略

(一)挖掘文本素材,激发学习动机——让学生在兴趣中感受中国文化之美

语言是文化的载体,文化是语言的灵魂。改版后的人教版新教材充分而巧妙地将中华民族的优秀文化融入了教学文本中。例如在人教版新教材必修三第二单元Travelling Around中,教材不仅仅介绍了秘鲁的Machu Picchu,意大利的Pisa古城,新西兰的Auckland,也加入了众多的中国元素,如西安的兵马俑、云南的丽江、杭州西湖等。这样的教学内容设置让我们的课堂教学更为丰富,阅读材料更为充裕。这就要求教师充分、深入地挖掘文本素材,激发同学们的学习兴趣和内驱力,把英语语言学习从学习一门西方的语言,转变为利用英语这个工具,理解并掌握各国尤其是中国的文化特色,从而将学生培养成拥有中国心,具有世界眼,具备跨文化交流能力的人。

新教材为英语教学课堂的变革提供了有力保障,教师应提高自身本领,充分利用新教材的语篇资料,并增补更多有效的阅读资源,有意识地在课堂教学中进行文化意识的输入和渗透。比如在讲授人教版高中英语新教材必修三“Unit 3 Diverse Cultures”时,听说部分对少数民族文化的挖掘就显得尤为重要。首先教师自身要对少数民族文化有深入的了解和学习,了解他们的居住特征、风俗习惯、民族服饰等。比如起源于春秋战国时期,被列为人类非物质文化遗产之一的侗族大歌;依山傍水而建,极具民族特色的吊脚楼;因风雨楼、鼓楼群而著称,全国最大的侗族村寨——肇兴侗寨等。通过图片、短视频、合作竞猜等方式让学生走进少数民族文化,尊重少数民族文化,甚至爱上少数民族文化。在必修三“Unit 4 Space Exploration”的授课过程中,教师应注重让学生了解中国宇航员为航天事业做出的巨大贡献:严苛的选拔条件、艰苦的训练过程、过人的心理素质等。航天精神是钱学森、邓稼先、任新民等老一辈航天人在物质生活极其匮乏的战乱年代用科学的方法、严谨的态度和绝不服输的斗志呼喊出“外国人能造,我们中国人也能造出来”的国士担当。青少年大多对航天人怀有钦佩和敬重之情,在课堂教学中让学生了解荣耀背后的艰辛,则更能激发他们奋发向上的斗志和强烈坚定的民族自豪感,从而增强“四个自信”,形成正确的人生观、价值观。

(二)引入实物表演,提高课堂体验——让学生在活跃课堂中感悟文化之魂

《普通高中英语课程标准(2017年版)》指出“英语课程倡导任务型教学模式,让学生在教师的指导下,通过感知、体验、实践、参与和合作等方式,实现任务目标”。这与大卫·库柏提出的经验学习圈理论(Experiential learning cycle)不谋而合。经验学习圈理论把学习过程分成能够形成循环的四个阶段,即具体经验、省思观察、抽象概念与主动验证。

具体经验(Concrete experience)主要强调学生的个人感觉,从相关的特殊经验入手,对即将学习的事物产生强烈的兴趣,从而提高学习的意愿。这应用在英语课堂教学中,即为课堂引入部分与学生相关的话题,越能引起共鸣的话题越有助于学习目标的落实。在上文的课例中,笔者在开头设计了《丁真的世界》这一视频引入,由于这段时间高中生对丁真这个藏族小伙儿非常熟悉,这个视频很快便拉近了教师、教学内容与学生之间的关系。其次关于旅行的优点的讨论是高中一年级的学生非常容易回答的问题,让学生能够充分地参与课堂讨论,最大限度地调动全班的积极性。这样的开篇设计为下文的少数民族文化的输入奠定了良好的基础。

省思观察(Reflective observation)强调通过视觉和听觉等感官感受来学习。抽象概念(Abstract conceptualization)则强调在一二步骤的基础上,整合所学知识,通过逻辑分析、系统概括等方式建构知识。在上文的课例中,通过对苗族、侗族文化特色的展示(图片和视频交互方式)、听力素材的呈现使学生首先完成视觉和听觉的感官学习体验。其次将语言输出任务分割成小任务,逐步落实,让学生通过模仿、呈现、最终生成自己的对话,完成知识的建构。

主动验证(Active experiment)强调语言的学习是要在实践操作中习得的。体验式学习是一种高效的学习模式,它把语言学习的过程变成创造运用语言的体验,整个过程以学生为主体,充满互动。在上文的课例中,笔者通过设计情境体验,让学生与少数民族的文化元素零距离接触,切身体验,这就是一种实物教学法。它打破了时间和空间的限制,让学生们在教学过程中,主动尝试佩戴少数民族文化相关的配饰、试穿少数民族服饰、体验少数民族乐器等,这有利于激发学生学习的兴趣,增强教学效果,让本课的教学目标从组成对话、介绍少数民族文化提升为感受少数民族文化之魅力,宣传少数民族文化之己任,弘扬爱国主义之精神。这一环节在本次杭州市优质课的呈现中是一个高潮,足以证明体验式学习和实物教学法在高中英语教学中是至关重要的。

(三)对比中西文化,形成辩证思维——让学生在课堂思辨之中收获成长

高中教师在落实文化意识培养的课堂教学中,往往采用单一、浅显的教学方式,比如通过单一呈现图片,讲述文化内容,背诵相关篇章,关注字词、语法讲解等,这样的形式往往不能对学生的思维能力产生较大的影响。事实上我们教授文化知识,目的是让学生学会尊重和包容多样的文化,了解不同国家和民族的风俗特色,从而更好地尊重一个群体、一个民族、一个国家。教师在培养文化意识的过程中切记要关注中西文化的对比研究。每一种文化都有它形成的缘由、不同的风俗习惯、价值观念等。通过中西文化的对比,让学生掌握文化形成背后的故事,了解各国文化之间的差异,取其精华,去其糟粕,从而形成辩证思维。比如,人教版新教材必修三第一单元的主题是介绍节日。本单元的第一个版块“Reading and Thinking”介绍我们为什么要庆祝不同的节日。在这篇文章的讲解中,教师可以引入不同文化来源的节日,比如中国传统节日春节、西方传统节日感恩节、少数民族特色节日如泼水节等,通过对不同文化背景的节日起源和文化内涵的介绍,帮助学生了解文化差异,培养跨文化意识,坚定文化自信。

五、 结语

文化意识的培养是实现英语学科核心素养的价值取向,也是社会发展的需要。因此教师应该注重在提高学生语言能力的同时落实文化意识的养成。英语学科的课堂教学目标也应该从语言能力的培养提升到助力学生增强国家认同和家国情怀,坚定文化自信,树立人类命运共同体意识,学会讲好中国故事,传播中国文化,成长为有担当、有责任、有胆魄、有情怀的社会主义接班人。