“一股热流,一团火焰”

2023-03-08王秦怡

王秦怡

年轻时的周恩来。

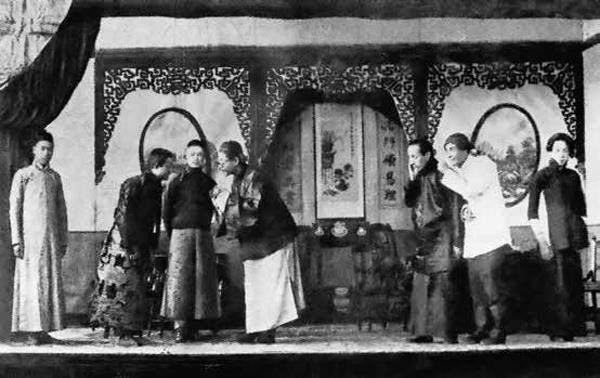

周恩来有一张特别“出圈”的照片。他戴着假发髻,穿着旧式短袄长裙,斜立于舞台上,看起来清秀文静。那是1915年前后,他是天津南开中学新剧团布景部副部长,饰演新剧《一元钱》中的女主角、天真少女孙慧娟。这部剧让剧团在社会上声名大噪,应邀进京演出,大名鼎鼎的梅兰芳也去看他们的戏。

不只是《一元钱》,因为那个年代女学生不能登台,长相俊朗的周恩来还在《恩怨录》《仇大娘》等剧中反串女角。在南开新剧团工作多年的陆善忱回忆,当时所用的剧本,都是在各角色排演过程中逐渐形成的,随演随写,随排随改。如此看来,周恩来一人可堪一个创作团队了。

周恩来的侄女周秉德告诉《环球人物》记者,伯父热爱文艺固然是一方面,但更重要的是,他用自己的行动去求新。“他当时就深感世态炎凉、社会不公,所以内心想要求新,总是追求新的知识、新的思想,做新的事情。”1916年,周恩来在《吾校新剧观》一文中,明确提出新剧能“感昏聩”“化愚顽”“开明智”“进民德”。

“周恩来对文艺功能的认识,与文艺界人士的美谈,源头就在南开时期。后来,他与老舍、曹禺、梅兰芳、程砚秋等的交往,绝不仅仅是出于总理的职责和礼节,更是惺惺相惜。他是他们的朋友、知己、引路人。”中共中央党史和文献研究院从事周恩来研究的钟波这样认为。

“此时发生的惊天动地的皖南事变,我们竟一点不知道……但不论你如何不愿意过问政治,许多血淋淋的景象呈现到你眼前来。例如成都附近各县在抽壮丁时各种离奇和惨无人道的事实。”考古学家曾昭燏回忆。这是1941年的中国,即使家境丰厚如她,曾祖父是曾国藩的二弟曾国潢,曾昭燏也无法再埋头科研。

这种痛苦从1938年武汉失守后,就在大后方弥漫。1939年初,国民党在五届五中全会后,走向消极抗日、积极反共,不断制造磨擦。抗日统一战线中的投降、分裂、倒退成为最大的危险。

文艺界人士普遍面临比曾昭燏更艰难的处境。为了省钱,老舍不得不冒着“舌头发木、太阳穴抽疼、嗓子发痒”的痛苦去戒烟;吴大猷拉下科研人员的脸面,在街上摆起了地摊。让人难以忍受的还有精神压迫。老舍说:“每逢我拿起笔来,我必须像小贼似的东瞧西看,唯恐被人抓住。”

“时局处在一个关口。如何在采取‘荫蔽精干’政策的同时,尽量地发展统一战线,争取一切进步的知识分子,打开国统区党的工作局面,成为周恩来一项异常艰难而又重要的任务。”钟波说。那是1939年1月,中共中央南方局在重庆正式成立,周恩来任书记,主持南方局的工作。

周恩来从保障文艺界人士的生活与安全入手。他得知马寅初教书不成、投稿被拒,立即派《新华日报》记者登门拜访,拿回文章。从头到尾仔细看了一遍后,他说“写得很好”,让报纸一次性登完,并给了最高的稿酬。

皖南事变之际,大后方许多文艺界人士遭到逮捕,周恩来立即组织他们疏散、撤离。在重庆曾家岩40号的小客厅,周恩来替茅盾做了一个周全的打算,他建议茅盾到香港去,并询问他“孔大姐(茅盾妻子)是不是可以去延安?”因为两个孩子在延安,省得她总惦记,而香港是争取国际支持的窗口,茅盾“在香港编过《文艺阵地》,对那里熟悉”。

从确定名单、说服动员,到撤离路线、筹集路费,乃至买票、应对盘查,周恩来都一一过问。在他的安排下,仅1941年上半年,离开重庆的进步文化人士就有100多人。

周恩来还深度参与到文艺创作中。南方局文化工作委员会大概两周开一次会,都是从晚上11点开到第二天清晨,不管多忙,他总是参加并主持会议。而且,他从来没有不看戏就发表意见。1941年12月15日,周恩来致信郭沫若,谈及对《棠棣之花》一剧的修改意见,全文2000多字,无一处废话。“‘你老母亲’在北方话无此用法且太噜嗦,宜改作‘您’字便够劲。”信中,周恩来这样说。

曹禺、冰心、巴金等一大批文艺工作者,都是在重庆第一次见到周恩来,他們在文章里记录了很多当时的场景与感受。“浓雾经常笼罩着山城,突然晴朗起来……在一间简朴的房子里,我见到了他……他的亲切的态度,使我象见到自己的父兄一般。”“他是一股热流,一团火焰,给每个人以无限的光明和希望!”

“周恩来就是一个窗口。在到达重庆之前,文艺界不少人士或对抗战局势充满迷茫,或对国民党腐败感到不满,但因为看到的可能是国民党对中国共产党的歪曲宣传,对共产党没有足够的接触与了解,所以他们看不到希望。”钟波说:“很多人正是通过周恩来的一言一行,认识、了解和支持共产党,最终决定跟着共产党走。”

1949年3月27日,周恩来抵京的第三天,便登门拜访京剧大家程砚秋。不巧程砚秋刚好外出,未能谋面。周恩来留下便条——“砚秋先生:来访未遇,适公外出,甚憾。此致敬礼,周恩来。”嘱托其弟子王吟秋转交。

当晚,程砚秋赴中南海怀仁堂准备演出。正在化装时,周恩来和邓颖超走了进来。程砚秋急忙站起来,歉意地表示:手上脏,有胭脂,没有办法握手。周恩来笑了笑,说“哪里、哪里”,他告诉程砚秋,自己很欣赏程派,想拜托程砚秋一件事,请他出席两日后出发的世界保卫和平大会。

这是程砚秋和周恩来的第一次会面。“在旧社会,戏子没有地位,被称为‘下九流’。哪怕像祖父这样的名角儿,也是如此。而新中国的领导人周总理,刚入北京就轻车简从去看望他,还托付他参与新中国的外交活动。他一下子觉得,艺人的地位从解放那天起不一样了。祖父决心与共产党肝胆相照,于是马上退掉原计划的演出。”程砚秋的孙子程受珩说。他从小在奶奶身边长大,无数次听奶奶果素瑛深情回忆周恩来与程家人交往的细节。

梅兰芳的曾孙梅玮给《环球人物》记者讲了一桩往事。1956年春夏之交,日本朝日新闻社等团体向中国京剧院发出邀请,请中方派人前往日本演出,周恩来请梅兰芳担任赴日代表团团长。梅兰芳心里很不平静,忘不了中国人民所遭受的深重苦难,他曾在上海沦陷时期蓄须明志,顶住日方压力拒绝演出,现在怎么能出尔反尔呢?

“周恩来特别敏锐,捕捉到了我曾祖父的心思,做他的思想工作,说当初侵略中国的是日本一小撮法西斯反动军阀,这些人大部分已经得到了惩罚。日本人民和中国人民一样,也是战争的受害者,这次去日本是为他们演出。听了这些话,曾祖父心里的疙瘩彻底解开了,回家后跟妻子说,‘总理一席话,打开了我思想上的窗子’。”

在梅玮看来,周恩来选择梅兰芳赴日很有政治智慧,“在日本侵略中国以前,曾祖父和日本有多次渊源。他曾在1919年和1924年两次赴日,推广京剧。1923年关东大地震,他还捐了两万大洋,所以日本人很尊重他”。直到2019年,梅玮前往日本,在出租车上和朋友聊起计划举办的梅兰芳展览,司机还转过头,问他说的是不是“梅兰芳”。“‘梅兰芳’是少有的中日发音相同的字眼,可见当时他赴日演出的反响多大,这印证了周总理的用人艺术。”

电影工作者吴祖光曾回忆,1955年冬天,他原本已跟领导提议,不再做导演,却突然接到周恩来交代下来的任务——导演一部程砚秋的戏。他有点犯难:程砚秋体型偏魁梧,要怎么拍?没想到北影厂厂长钱筱章说,总理已经想好了,“让我们选择更高大的配角演员,做大尺寸的布景道具”。按照指示,吴祖光去拜访程砚秋,才知道周恩来已经对程砚秋做过了工作,让他不要苦恼于体型。

“总理尽管日理万机,还是把方方面面都关注到了。那时胶片很贵,他用这种方式表达对程砚秋与京剧艺术的态度。”在程受珩看来,当时程砚秋对戏剧改革的看法遭到质疑,“周总理用这种方式温和地化解了矛盾”。

1957年1月,周恩来率中国代表团赴苏联访问,正好与程砚秋相遇。周恩来主动和程砚秋聊起入党一事:砚秋同志,你怎么还没有入党呀?如果你加入共产党的话,我愿做你的入党介绍人。

这让程砚秋很感动。同年9月,他将自传及入党志愿书呈交给中国戏曲研究院领导。在自传中,程砚秋主动提出,将大小7处房子捐给国家,以及中央滦矿、启新、东亚股票等一并捐出。对于先前有关戏剧改革的争论,程砚秋说:“今思之还耿耿在怀感觉不安。我要求预备期间留心考察我……”

这年深秋,周恩来致函程砚秋,说在程的入党志愿书上写下了这样一段意见:“程砚秋同志在旧社会经过个人的奋斗,在艺术上获得相当高的成就,在政治上坚持民族气节,这都是难能可贵的。”末了,周恩来继续说:“现在把它抄送给你,作为我这个介绍人对你的认识和希望的表示。”程受珩认为,这样深厚的友谊,除了周总理热爱文艺之外,还因为“他们都经历了旧中国的凄风苦雨,都曾是忧国忧民的年轻人,这是他们互相认可的根本原因”。

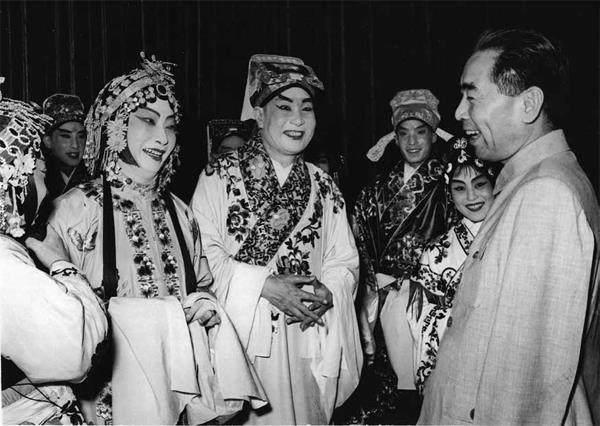

1957年7月,北方昆曲剧院和梅兰芳(左二)的演出结束后,周恩来看望艺术家们。(周恩来Oo9189y48acUQaGslnSorg==邓颖超纪念馆供图)

1954年,周恩来邀请曹禺夫妇、吴祖光夫妇和老舍夫妇,在家中谈文艺新问题与如何写新戏。这次家宴,周恩来兴致很高,下厨做了一道拿手菜——干丝汤。1961年,周恩来借溥杰夫人嵯峨浩的母亲访华之机,会见在京的整个溥氏家族。老舍夫妇和程砚秋夫人果素瑛也在邀请之列,因为他们三人同为满族人。

通过这几次作陪,老舍的妻子胡絜青品出一些“味儿”来。“周总理和文艺界工作者之间不光有工作关系,还有在工作关系之外的亲密的平等的个人之间的朋友关系……有了这种新型关系,有话便能直说,完全坦荡,完全真诚。”

老舍就“戗”过周恩来。一次会上,老舍提出要去新疆体验生活,话音未落,周恩来就说“你年纪大了,腿脚不方便”,说了一通以后又说“噢,我打断了你的发言,对不起,请接着谈”。老舍瞪了总理一眼,笑道:“话都让你说了,我还说什么!”

上世纪50年代末,文艺界有人提出“人人写诗”“人人画画”之类的口号。周恩来及时地批评了这些错误,分别在1959年5月、1961年6月、1962年2月發表重要讲话。“这三次讲话是周恩来文艺思想的集中体现,对文艺为谁服务、文艺规律、文艺领导等做了细致丰富的阐述。”钟波说。

电影工作者陈荒煤曾回忆,1959年4月,周恩来不顾生病,在医院里约了几位电影界人士谈话。谈话内容与他一个月后的讲话一致,主要关于“文艺工作两条腿走路”。当时,他反复强调“既要鼓足干劲,又要心情舒畅,不能搞得过分紧张”“艺术不能和工农业一样要求多快好省”。

两年后,1961年的全国文艺工作座谈会和故事片创作会议上,周恩来对这些问题作了更全面、更深入的论述。他拿《秦香莲》被禁演举例,论述如何区分政治问题、思想问题和习惯势力。“陈世美杀妻灭子,他的行为是很恶毒的,为何不能演?这与离婚再娶有什么关系?这就是封建思想的影响。许多戏对男女关系问题总是骂女的,对男人总是原谅的。我认为不对。我们现在还没有把以男性为中心的社会习惯改掉嘛!”

周恩来在人艺看了那么多戏,唯一一部建议停掉的话剧是《潘金莲》。曹禺的学生、人艺编剧梁秉堃在书中回忆,1961年4月,周恩来第一次看过《潘金莲》后,一反常态地没有发表意见,而是表示“还要再看一次,需要再想想”。几天后,他邀请田汉、齐燕铭、阳翰笙等一起看剧,等所有人看完并一一发表意见后,才谨慎地说:“张大户欺压潘金莲,她反抗,这是好的,值得同情。可是后来她变了,她杀人了,而这个人是一个老实的农民。她和西门庆私通的行为是走向堕落……她不是一个反封建的典型……我看不宜于这样做。”事后,周恩来派秘书将他的意见登门转告《潘金莲》编剧欧阳予倩,“一不要做检讨,二不许见报批评,三不要再开会。这件事就到此结束了”。

在1962年对在京话剧、歌剧、儿童剧作家的讲话中,周恩来谈到典型人物的塑造,说“一个人总有长处和短处”“说是一切都好,世界上没有这种人”。周恩来说,他想起广州起义失败后,赤卫队总司令周文雍和女友陈铁军被判死刑,周文雍把围巾围到女友脖子上,吻了她一下,然后双双走向刑场。“正是因为他们视死如归,所以他们的爱情才是最纯真最高尚的爱情。革命者是有人情的,是革命的人情。为什么不要这样优秀的品质呢?”

周恩来三次讲话和直接领导,有力推动文艺界进一步贯彻执行“双百”方针,提高创作质量,文学艺术迅速繁荣起来。人们将这一时期称为新中国成立后文艺的“小阳春”。

1961年6月19日,全国文艺工作座谈会和故事片创作会议同时在京召开,周恩来和与会文艺工作者交谈。

不凡的审美力

1976年1月7日,天气格外的冷,在北京解放军305医院,周恩来从昏迷中苏醒,留下了他在人世间的最后一句话:“我这里没有什么事了,你们还是去照顾别的生病的同志,那里更需要你们……”一天后,他的心脏停止了跳动。得知消息的人们从大江南北奔向长安大街。

31年后的2007年,在中国美术馆的库房,南京艺术学院国际博物馆学院院长、时任中国美术馆策展人李万万再次从画板上看到了这个场景。因为研究20世纪中国美术史,他开始整理这些作品,越整理到后期,他越感到震惊——从上世纪70年代末到80年代初,美术界创作出大量有关周恩来主题的作品,从年画到素描、油画、连环画等,种类之全,数量之多,画作中流露出的深情,都很不一般。

他心生疑惑:“美术界为何纷纷怀念周恩来?周恩来的身上到底有什么魔力?”后来,这个答案直接促成了“周恩来与中国美术”展览以及《周恩来与中国美术》一书的出版——两者在历史上都是第一次。

天津博物馆里珍藏着三张明信片,是周恩来从法国寄给觉悟社成员“释孙”(即谌志笃)的。三張明信片正面分别是米勒的《拾穗》、罗丹的《青铜时代》和特锐奥松的《就葬》。1920年7月,迫切想要寻求救国之路的周恩来奔赴法国。在繁忙的学习之余,他游历了法国诸多艺术陈列场所。在明信片背面,周恩来凝练地告知谌志笃作品及画家的信息。比如,“‘就葬’——特锐奥松作。特史(1769—1824)为简净派的画家。此画陈列于鲁渥美术院中”。

“这些明信片上都没有邮票和邮戳,又发出于同一时间,由此判断它们是被放在信封里寄到中国的,周恩来很注意保存好它们。从这里隐约可以看出,周恩来对‘写实派’艺术的喜爱,以及他对所接触的艺术和艺术品有着极强的审美力。”李万万说。

对中西方艺术包容的审美力,促使周恩来大力支持美术事业。新中国成立初期,美术界不少人士滋生出轻视传统绘画的虚无主义思想,中国画的生存与发展受到质疑。在胡絜青的记述中,国画家们因为中央美术学院停发聘书,感到没有出路,便请总理出面。

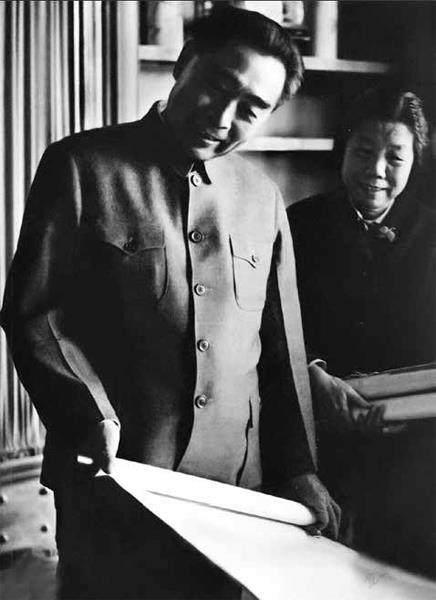

周恩来和邓颖超打开画卷的照片。

1953年1月,借着为齐白石过生日之际,周恩来邀请了老舍和胡絜青、秦仲文、陈半丁、于非闇、吴镜汀、胡佩衡出席——他想当面听一听国画名家们的意见,同时给大家“吹吹风”,号召大家团结起来。当时,他就萌生出一个想法:不妨单独成立一个国画家的专门机构。

在这个机构的命名上,周恩来考虑了很久。他与徐悲鸿、胡絜青等多次聊起自己的想法,“国画对其他画种来说,有点唯我独尊”“除了国画,还有西洋画、印度画……”“我们不能限于古典的圈子里而不包括西洋画的长处”。1957年画院成立,周恩来建议,“北京国画院”应该叫“北京中国画院”(现北京画院)。这便是北京中国画院的由来。

北京中国画院开启了全国各地建画院的历史。如今,正是各地画院扛起了中国美术教育、创作与研究的大旗。

周恩来还参与了人民大会堂的多个关键设计。1959年1月,时任北京设计院副院长沈勃向周恩来汇报:“不少建筑师认为(人民大会堂内部)净空33米太高,人在里面会显得很渺小;但是后面有两层挑台,如果压得太低,又会使人感到压抑。”

看着人民大会堂的设计模型,周恩来思索了一会说:“我们站在天底下不觉得天高,站在海边不觉得水远。咱们这么办嘛:天是圆的,圆曲而下,应该从舒适、开朗着眼,在尺度比例上取得协调,在墙面和顶棚相交处,不用折角,设计成水天一色,浑然一体。”一个月后,周恩来再次来到午门前审查模型,又提出几处修改细节:“天花板中心所做的葵花还是应该有葵花瓣;原做的光环是齐的,能否改成波浪形,象征革命事业一浪高过一浪……”

2007年深冬,循着这些历史资料,李万万找到了周恩来的专职摄影师杜修贤家里,想寻觅周恩来在人民大会堂的照片。老人已经81岁,身体状况不太好,但听到“周恩来与中国美术”的策展计划,眼里立即透出光来,让他不妨在那些底片素材里多找一找。果然,除了在人民大会堂的照片,他还找到了惊喜:“冬天,杜老家的地下室里很冷,我翻着翻着,突然看到一张底片——周恩来和邓颖超比肩而立,都侧着头,认真地注视着眼前一幅打开的画卷。”

“就是这张了!”李万万知道自己找到了:“这张照片从未公开发表过,是总理在日常生活中的一张照片,是他和中国美术关系的一个缩影——他和美术家们始终保持着一种非常朴素的感情,真挚、长久、有感染力。他对中国美术始终有着不凡的审美力,以面向未来的眼光真心诚意地为中国美术的发展作谋划。”2008年,这张珍贵的照片被定为《周恩来与中国美术》一书的封面。