新能源汽车制造业产能闲置问题及对策研究

2023-03-05南雨晗

南雨晗

(延安大学, 陕西 延安 716000)

0 引言

产能的有效利用是产业高质量发展的重要保障,直接影响着业内企业资源的配置效率与整体的运营效果。新能源汽车产业规模的高速扩张伴随着严重的产能过剩,产能闲置问题的泛化加剧了行业内车企的成本压力与运营风险,如何通过科学剖析新能源汽车制造业的产能利用现状,及时发现车企产能闲置的根源并加以改进,对于优化新能源汽车制造企业的产能规划布局、提升产能利用效率有着重要的现实意义。因此,选取新能源汽车行业的代表性企业W 股份为案例分析对象,综合成本压力、运营风险两个视角,由表及里系统剖析新能源车企产能闲置问题的直接影响与潜在危害,在完善相关研究的同时,为新能源车企破解产能闲置问题提供有效的思路[1-3]。

1 新能源汽车制造业产能闲置概况

1.1 新能源汽车制造业产能利用现状

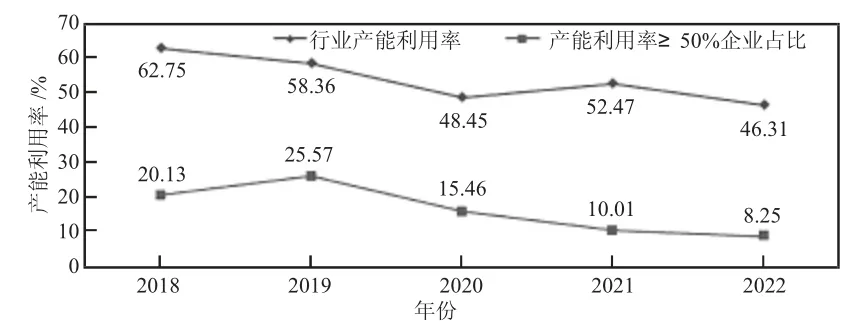

伴随传统汽车产业转型加速、互联网与科技巨头跨界造车,新能源汽车业迎来了井喷式发展,2017 年前后曾一度涌现数百家造车新势力的盛况,行业规模快速扩张的同时产能过剩问题也逐渐恶化。作为衡量新能源汽车业高质量发展的关键指标,国内的产能利用率持续下滑,已跌破“安全线”,按国际通行标准,低于75%即为严重的产能过剩[4-5],最新数据显示,产能利用率大于50%的新能源车企占比不足8.25%,产能闲置问题不容乐观(具体见图1)。一方面,产能利用率两极分化、冷热不均,头部车企销量高产能不足、腰部及以下车企销量少产能过剩严重;另一方面,行业步入“微增长”时代,优胜劣汰、“大鱼”兼并重组“小鱼”、资源整合更趋常态化,行业健康发展亟需科学破解产能闲置问题。

图1 新能源汽车制造业产能利用现状

1.2 新能源汽车制造业产能闲置诱因

新能源汽车制造业产能闲置问题源于行业整体性的产能过剩,有着多重诱因。一方面,高额补贴的产业政策引发资本过度逐利,包括技术研发、税收优惠、生产及消费补贴让部分小型电动车实现零成本乃至负成本,大量车企背离市场需求甚至出于“骗补”目的过度生产;另一方面,地方政府保护主义与GDP 政绩观的推波助澜,阻碍了优胜劣汰市场化机制的发挥,大量新能源汽车相关项目盲目跟风上马,众多与本地发展条件“水土不服”的弱势、僵尸企业得以生存,行业低端产能难以有序退出;此外,新能源汽车行业盈亏平衡点远低于传统汽车业,进入门槛偏低、市场空间大,很多缺乏研发制造新能源汽车能力甚至跨界造车的企业纷纷入局,短期内加剧了结构性的产能过剩,进而导致产能闲置问题泛化。

2 新能源汽车制造业产能闲置问题分析—以W 股份为例

W 股份作为国内新能源汽车制造新势力,致力于打造高端电动汽车、提供极致用户体验,创始至今发展迅猛、潜力前景广阔、品牌知名度较高;但是,由于经营模式、战略理念不够完善,近年来,呈现“越卖越亏损”的怪象,饱受业界抨击和质疑。相较于比亚迪、特斯拉等头部车企的产能利用率始终保持90%以上高位,W 股份的产能利用率大起大落,甚至已经跌破50%,随着产能快速扩张、外部环境震荡,成本压力与运营风险逐步被放大,企业发展的稳健性受到严重损害。总体而言,产能闲置、成本压力加剧与运营风险攀升一脉相承、互为表里,相关性极强,因此,综合W 股份相关数据对这一问题展开系统剖析。

2.1 成本压力视角下W 股份产能闲置问题分析

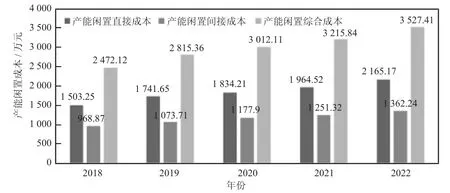

产能闲置意味着车企资源配置失调、效率低下,不仅会导致直接的经济效益损失,而且还加大了潜在的机会成本。一方面,新能源汽车制造业技术、资金密集度高,产能投资决策周期长、投资规模大、设备专用性强,投产后如果需求不足,很难处置变现且回收价值偏低;同时,虽然闲置产能不再完全参与生产运营,但相关直接性成本包括折旧摊销、财产保险、职工薪酬以及资产减值损失等仍持续发生。另一方面,产能闲置往往伴随着较大数额的“两金”占用,新能源车企的“去库存”进程受阻,宽松赊销引发的应收账款数额快速扩张,存货跌价损失风险与呆账坏账风险急剧攀升。具体见图2。

图2 成本压力视角下W 股份产能闲置问题分析

由图2 可知,W 股份近5 年的产能闲置综合成本呈上升态势,包括直接成本、间接成本均急剧增长,为企业带来较大的成本压力。一方面,W 股份处于成长期,投资策略相对激进,在强化研发投入的同时,大力完善和增添生产线以及量产新车型,固定资产持有规模快速扩张,由此衍生的折旧费用、财产保险费用以及资产减值损失大幅增长;另一方面,受“国补”退坡、油车降价清库、宏观经济萎缩多重影响,市场消费意愿疲软,新能源汽车产能分化并凸显局部过剩,销量向比亚迪、特斯拉等头部车企集聚,W 股份在内的腰部及以下车企产能被迫闲置,交付遇冷、库存积压,受行业内价格战加剧的影响,赊销政策趋于宽松,应收账款绝对数额不断攀升,回款能力受到较大程度的损害。

2.2 运营风险视角下W 股份产能闲置问题分析

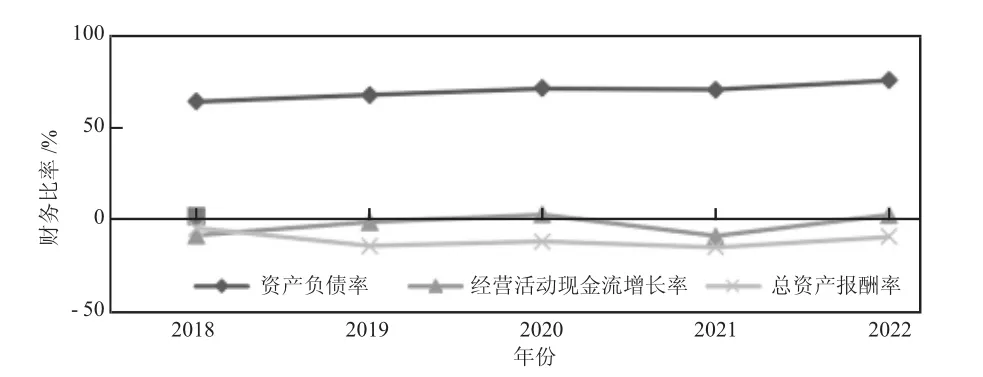

产能闲置伴随着资产周转放缓、资本回报下滑、债务风险集聚,这一过程沿着价值链的需求端传导扩散,对新能源车企整个生产布局产生深层次的负面影响。其内在逻辑在于新能源车企的重资产比重高,产能闲置会损害其资产质量,非流动资产周转放慢会危及总资产的周转运营效率,净资产收益率遭遇滑坡,如果盈利状况得不到切实改善,一旦净资产收益率难以覆盖财务成本,车企便会陷入庞氏困局,债务杠杆逐渐失衡,运营能力将受到严峻考验。具体如图3。

图3 运营风险视角下W 股份产能闲置问题分析

由图3 可知,W 股份的运营风险持续加大,具体表现为负债高企、“失血”严重、盈利受阻。一方面,W股份业务模式存在较大弊端,属于背靠互联网巨头“烧钱”以打造高端“人设”,依托重资产的服务体系建设来提升顾客体验、吸引用户,固定性的成本支出庞大,仅一线城市黄金地段租金即逾数千万,销售及管理费用管控过于粗放,利润空间受到侵蚀,总资产报酬率持续滑坡;另一方面,作为新兴车企缺乏核心技术沉淀,包括电机、电池等核心硬件均有赖于外包,智能车控、自动驾驶等自研领域技术积累优势不明显,甚至引发多起严重事故,由于主营豪华电车细分市场,亲民度不高,销量增长受限,经营性现金净流量连续多年为负数,“失血”严重;此外,为了切入头部车企的主战场,W 股份采取“举债扩张”的战略规划,筹资活动现金净流量连年递增,虽然一定程度填补了经营活动的资金缺口,但负债额大幅攀升,资产负债率远高于行业平均水平,资本结构处于亚健康状态。

3 新能源汽车制造业改进产能闲置问题的对策

3.1 盘活闲置资产,转变盈利模式

破解新能源车企产能闲置问题的关键在于科学的成本管控,一方面,辨证施治、盘活重资产,对于优质产能要积极筹措资金进行改造升级并转产,对于落后产能要及时进行淘汰退出,从源头上把控闲置成本;另一方面,转变盈利模式,优化现有售后服务体系,提升变动性销售成本与管理费用的占比,缓解销量波动期间车企的运营成本压力。

3.2 建立正向口碑,拓宽销售渠道

由于目标细分市场定位失当,结构性产能过剩是新能源车企产能闲置的重要诱因。一方面,新能源汽车企业需要建立正向口碑,脱离高端电动汽车的战略界定,多元化业务布局,通过完善产业链条、丰富多种车型以拓宽目标受众;另一方面,拓宽销售渠道,通过积累制造经验、提升制造工艺、达成客户的消费预期,形成良性口碑传播的有利契机,持续增强品牌影响力。

3.3 协同相关主体,强化联盟合作

新能源汽车行业步入“微增长”时代,产能两极分化严重,产业加速洗牌,竞争趋向链式化。一方面,车企需要强化与供应链相关主体协同,通过抱团取暖、资源整合、信息共享,减少生产环节的“长尾效应”,降低产能闲置成本;另一方面,积极开展“产学研”联盟合作,有效分摊研发创新的支出与风险,提升联合攻关的效率,着力做好人才的培养与技术的沉淀,增强企业长足发展的后劲。