“娱人”与“娱神”:汉代西南夷乐舞中的“羽舞”探究①

2023-03-04张洁宁南京艺术学院艺术研究院江苏南京210013

张洁宁 (南京艺术学院 艺术研究院,江苏 南京 210013)

《太平御览·乐部五》提及“四夷乐”,与其雅乐、宴乐等中原历代乐舞共置于同一部(“乐部”),其中引西汉人刘向的《五经通义》曰:“东夷之乐,持矛舞,助时之生;南夷之乐,筹耩舞,助时之养。”而后东汉班固的《白虎通义·礼乐篇》从所持舞器的不同对四夷之乐进一步分类道:“东夷之乐持矛舞,西南夷之乐持羽舞,西夷之乐持戟舞,北夷之乐持干舞。”[1]这里明确提出西南夷的特殊乐舞形式为“羽舞”。至于西南夷具体何指,首见于《史记·西南夷列传》:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大。”[2]《后汉书》则更详细地指出西南夷所包含的各种族群,曰:“西南夷者,在蜀郡徼外,有夜郎国,东接交阯,西有滇国,北有邛都国,各立君长。”[3]诸多细节为辨析西南夷的地理位置和部族组成提供了史料依凭,有学者依其归纳道:“西南夷是指中国古代分布在青藏高原东缘巴蜀以西、以南和西南地区的古代族群,即先秦秦汉时期分布在今四川西南、西北和云南、贵州等地区属于氐羌系统和濮越系统的各个族群的总称。”[4]在此地理范围内发现了大量区别于中原文化的汉及以前的墓葬遗存,比如位于今云南滇池及周边地区的晋宁石寨山、江川李家山等大型滇国墓葬群,出土了众多西南夷特色器物,其中在以扣饰、铜鼓为主的青铜器上广泛可见一类被考古学家称为“羽人舞蹈图”的装饰纹样,为研究文献中提及的西南夷乐之“羽舞”的具体表现和思想内涵提供了丰富的实物资料。

一、以“饰羽”与“持羽”为主的舞蹈造型特征

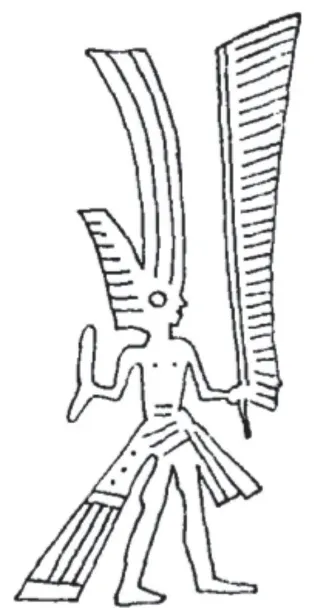

依次来看,首先是舞者头部的羽毛,常以羽冠的样式出现,其外部形态大致可分为两类:一类为基本垂直立于人物头顶正上方的直线式羽冠,这种羽冠通常由几根竖直的长羽毛组成,部分人物脑后还配合饰有短羽。比如石寨山M12:1铜器盖上所刻的舞者就佩戴着这种由多支长而直立的羽毛组成的冠饰(图1)。又如广西西林280号铜鼓腰部刻有的羽人舞蹈图中,舞者头顶的羽冠也呈竖直状,但稍有不同的是该处羽毛明显较为粗短且四散开来。在广西贵县罗泊湾M1:10号铜鼓上,这种类型的羽冠表现得更为清晰,如图2所示,其中右边两名羽舞者头戴四支较宽羽毛组成的竖直型羽冠,且脑后另有一直立的长羽饰。越南出土的这一时期的铜鼓上也刻有相似的羽人舞蹈图,但舞者头戴的羽冠在外形刻画上还各有变化,如玉缕I号鼓上的羽舞人,除了头戴直线式羽冠外,脑后的羽饰上出现了类似于眼睛的纹样(图3)。

图1.石寨山M12:1铜器盖上的羽人舞蹈图像[6]

图2.罗泊湾M1:10号铜鼓上的羽人舞蹈图像[7]

图3.玉缕I号铜鼓上的羽人舞蹈图像[7]

另一类则是弯曲下垂于人物脑后的曲线式羽冠,以石寨山M1:58号鼓上的羽人舞蹈纹为典型,舞者脑后饰以一条简单向下弯曲的线条,上有若干横向短线表示羽毛走向。而在上述罗泊湾M1:10号鼓上左侧舞者头戴的羽冠也为弯曲略下垂的样式,较之石寨山M1:58,该羽冠的刻画要精细很多,人物头顶共7支既有宽度又有弧度的长羽,每支均有一些横向短线来表现羽饰细节(图2)。又如李家山M69:171铜鼓胸下部所刻的羽人舞蹈纹中舞者佩戴的也是这种由弯曲式羽毛组成的头饰,而且对羽毛上的纹路有着明显表现(图4)。此外,在李家山部分铜鼓中还可见直线式与曲线式相结合的羽冠,比如李家山M69:163号鼓形贮贝器的器身上刻有上下两组羽人舞蹈纹,人物均头戴直立型羽冠,脑后配有短羽,另明显可见数支呈弯曲状的羽毛下垂至人物后方(图5)。

图4.李家山M69:171号铜鼓上的羽人舞蹈图像[8]91

图5.李家山M69:163号贮贝器上的羽人舞蹈图像[8]156

再者是羽舞者手持的舞器,结合铜鼓上的纹饰来看,最常见的一类舞器与羽毛相关,主要表现为一根长且基本竖直的杆状物,杆上至少从中间位置开始依次向上饰有横向平行排列的短线来表现羽毛。最典型的例如石寨山M12:1铜器盖上刻的羽舞者手中所持之羽器(图1),又如上述李家山出土的两件青铜器上也可见同一类型的羽器形象,且此处羽器整体极长,要高于舞者的身高,以至于杆底触地,人物单手握于长杆的中下部(图4、图5)。而在另一些铜鼓的羽人舞蹈纹饰中,舞者手中所持的羽器则略有不同,如石寨山M14:1号鼓、玉镂I号鼓、庙门I、II号鼓、沱江鼓等鼓腰部的羽舞纹饰中,舞器外部形态整体近似长方形,上有若干短线与饰羽杆上的羽毛表现相似,且大部分羽器上部略有突出或分叉的情况(图3),像庙门I号鼓纹饰中该羽器顶端另有数条横向较长的线与羽人头戴的羽冠相连,这类羽器对比人物高度虽也较长,但舞者单手执该器的中部或底部,可举在身前,下方悬空并未触地。对此,有学者解释这类羽器为上饰羽毛的长盾牌,引《诗经·秦风·小戎》:“蒙伐有苑。”《毛传》:“蒙,讨羽也;伐,中干也;苑,文貌。”《正义》:“以蒙为讨羽,谓画杂鸟之羽以为盾饰也。”[7]172“蒙伐”作为兵器的一种,上饰鸟羽与秦人的玄鸟图腾信仰有关,并应用于礼仪场合,由此猜测西南夷羽舞中饰羽盾牌这样的舞器也许受到秦文化的影响,且该盾牌也非实用性的兵器而有“尚武”的象征意义。

按照《白虎通义》等文献记载来看,西南夷乐中提及的羽舞,主要以“持羽”而舞为主要表现形式,结合西南夷地区的考古实物会发现,羽人舞蹈图中舞者饰羽冠、穿羽尾的服装为常态,但手中不一定都持与羽毛相关的器物,有徒手而舞的,亦有所持各种兵器起舞的,除上述盾牌外还有钺、戚、弓、矛、叉型器等。例如上述石寨山M12:1青铜器盖上另有8名舞者所持的羽器在长杆的下方出现似矛头的菱形图案,有学者将其解释为“柄上饰有羽毛的矛”[8]150。而在石寨山M14:1号鼓羽舞纹饰中舞者一手持盾,另一手所持的器物与同墓室出土的青铜钺形状基本一致。在一些同时代的青铜钺上也发现有羽舞的图案,比如越南境内发现有一件青铜钺,据学者考证“銎上有一对卷尾鸟图案,刃身一面有三‘羽人’”[9]。(见图6)这件青铜钺上的羽人无论是所戴羽冠还是身着羽尾服饰,皆满足羽人舞蹈图中人物的造型特点,或许该铜钺就是应用于西南夷羽舞中的一样舞器。此外,西南夷特有乐器也有出现在羽舞者的手中,如云南开化鼓上就有舞者双手持葫芦笙边吹奏边跟着队列行进,而且该人物的头饰也较之其他执弓的舞者显得更为华丽,表现为脑后还缀着尾部为圆形的饰物。

图6.青铜钺上的羽人纹[9]

最后,除极少数羽人舞蹈图中人物裸身出现外,青铜器上的羽舞者大多身着前短后长的裙装,其中后方裙摆长及地面,而前后裙摆均刻画有与羽冠表现一致的细长直线用来代表羽毛,使得整体形态酷似鸟类尾羽。在《后汉书·西南夷传》中提及西南夷重要族群之一的哀牢夷道:“……种人皆刻画其身,象龙文,衣皆着尾。”这里的“尾”与龙形的文身相联系,指的是类似于龙尾一样的着装特点,有学者分析其目的在于化妆得像“龙”的样子。[6]羽舞中这种头戴羽冠,衣饰羽尾的装扮很有可能是对鸟类外形的整体模仿。

其实早在新石器时代,云南、广西一带的岩画上就出现了许多羽人形象。以云南沧源岩画为例,其中人物表现为头戴羽冠,虽然羽冠形态较为简略,基本是以在一根垂直的长直线的一侧排列若干横向的短直线来代表羽毛。这种以垂直线的多少来划分的单羽饰、双羽饰或多羽饰,可视为汉代青铜器上的羽舞者头饰的雏形。同时,岩画上的羽人往往手持武器,如弓、剑、矛、斧、盾牌等。例如图7沧源岩画第7地点中见有头顶戴着长羽饰,一手持弓一手持盾的人物图案[10]41-43,这类武器与羽人相结合的塑造方式在汉代羽人舞蹈图中也常有表现。虽然早期西南夷地区岩画受影绘法的限制,无法表现对象的细部,但仍能从人物外部轮廓以及动作上找到舞蹈这一主题,如沧源岩画中有一幅被命名为《圆舞图》,由5个围成一圈挥手起舞的人物构成,在这些人物的上方就是一个由两根羽毛组成的巨大羽冠,羽饰与舞蹈的联系不言而喻。

图7.沧源岩画第1地点、第7地点中的羽人形象[10]41-43

汉代西南地区的舞蹈形式丰富多样,绝不仅有羽舞一脉,但在西南夷地区出土的以乐舞主题为装饰的众多艺术品中,这种相似度极高的“羽人舞蹈图”占据了较大的比重,说明这种类型的舞蹈在当时西南夷社会中得到了广泛的应用。结合于平先生对“四夷之乐”文献记载的看法:“用某种‘舞器’(道具)去固化某方‘夷乐’,是为了将其纳入‘礼乐’的规范。”[11]将羽毛作为西南夷舞蹈中必需的一环,或许是从中原文化的视角出发对其他族群舞蹈做的一种定性式的思考,至少在这种思考中羽舞成为西南夷乐舞的代表性舞种。汉代文献对于西南夷乐的记载统归为“羽舞”的史实,也印证了当时西南羽舞的普遍性与重要性。

二、以“娱人”为核心的狩猎生产活动的舞蹈化再现

无论是文献记载还是考古实物都重点表现出西南夷羽舞对鸟羽的灵活运用,其中舞者形象尤其以头戴羽冠作为主要特征。在具体考察这类人物图像的应用场合时会发现,它们不仅与乐舞活动相结合,还常常出现在狩猎场景之中。

自新石器时代始,西南夷地区的部落分布已经较为广泛,各族群聚族而居。中国西南地区地理状况复杂,既有山脉纵横的山区地带,如云贵高原、川西山地,又在群山之间分布着较为宽阔的盆地及河谷,生活在各地区的西南夷族群受到所处地理环境的影响,生产生活模式也有明显区分,其中不乏像巂、昆明族这样过着随畜迁徙的游牧民族。[12]因而,在这一地区的原始岩画艺术中,有许多图案证明了羽人与狩猎活动间的关联性,如上述提及的沧源岩画上头戴羽冠的人物形象,他们手中大多持有可应用于狩猎场合的弓箭,在第7地点岩画中,羽人手中还举着一只似羊或兔的猎物。正如人类部落时代普遍的生活面貌所体现的,早期西南夷地区的人们以氏族、部落为单位,往往会组织进行集体的狩猎活动,而一切捕获的猎物都是公共财产,按照一定的规则来分配给氏族中的每一位成员,无论其是否参与了狩猎活动。对于这样的一个集体来说,狩猎的成果如何决定了整个氏族的生存状态如何,在满载而归后,所有人参与到庆祝的宴会中,开始进行跳舞、唱歌这样的娱乐活动,从而成为一个群体性的事件。[13]55-56如沧源岩画第1点第2区上所示,在两个头戴羽冠的人物的带领下,一群人手舞足蹈,而其中体型最大的羽人手中高举猎物,仿佛在为狩猎的成功而欢呼(图8)。

图8.沧源岩画上的羽舞图像(局部)[10]291

这种以氏族为单位的集体性的狩猎生产模式,在西南夷部分族群中一直延续到汉代。以《史记》的记载情况来看,其中不乏像“冉駹、徙、笮、嶲、昆明、白狼、槃木、唐菆等”西南夷族群仍以游牧或半农半牧为主要生产生活方式。[14]即使是已经步入农耕文明的夜郎、滇、靡莫、邛都等族群,在其墓葬艺术中狩猎也是一个占比极大的装饰主题。因此,上述战国、秦汉西南夷青铜器纹饰中的西南羽舞也大多表现为3人以上的群舞,如上述开化鼓鼓面的两组羽人舞蹈纹,其中每组都有戴羽冠者8人列队奏乐起舞前进,每组舞者之间还有铜锣、击铜鼓者、内坐人物的干栏式房屋、各种乐器的配合。观众的加入表明这是一场由众人配合的集体性乐舞活动。在整齐一致的动作和基本相同的装扮之下,西南夷羽舞所突出的是一种强烈的秩序感以及蕴藏其中的团结意识。

约在商周时期,西南夷地区逐步进入青铜时代,狩猎活动作为西南夷族群日常生活中的一个重要组成部分,各种动物作为表现对象以或浅浮雕或圆雕的方式被装饰在青铜器上,其中鸟类的形象尤为常见。例如,祥云红土坡战国墓出土的各式鸟类青铜杖首上的鸟类划分非常详细,有雉鸡、鹭鸶、鱼鹰、鸳鸯等。又如在石寨山M1:58号铜鼓的胸部装饰的“羽人划船纹”,刻有4艘专门设有停鸟板的船,每艘船上都载着三至四个羽人,船上左右各分立一水鸟,另在两艘船之间出现舞蹈的羽人形象(图9)。有学者分析纹样中的水鸟“喙大而长,似鹈鹕之属”[7]118。在石寨山墓中也的确出现了专门的水鸟捕鱼铜扣饰,且鸟的形象与铜鼓“羽人划船纹”中的相仿,这说明了当时西南夷地区渔猎活动的盛行,以及鸟类在人类捕猎方面提供着切实的帮助。也正是因为鸟类飞行的能力和在捕猎过程中所展现的好身手,使其甚至成为猎人需要欣赏的对象。猎人们或许还希望通过佩戴这些鸟类的羽毛来使自己获得如鸟般灵巧和迅猛的能力。对此,《中国舞蹈史》提道:“舞人头上插羽,衣后系尾的装饰,和‘戴胜’是同一意义,把狩猎的胜利品戴在身上,作为勇敢和智慧的标记;也有的部族把这些装饰作为图腾崇拜的标志。”[15]联系上述云南早期岩画艺术可以发现其中手持弓箭的猎人形象不在少数,不过,这些人并不是每一位的头部都刻画有羽冠,尤其是头戴羽饰的猎人往往被予以放大处理。在一些羽舞活动中,领舞者会被重点表现,所以饰鸟羽也许还蕴含有褒奖的意味。正如所有原始岩画艺术一样,这种看似简陋的影绘式岩画对于当时创造它的人来说或有着记事的作用,因为头戴长羽毛的人物图像表现的就是当时某些杰出的、英雄般的猎手,这种具体的指向性是极有可能的。

图9.石寨山M1:58号铜鼓上的“羽人划船纹”[8]118

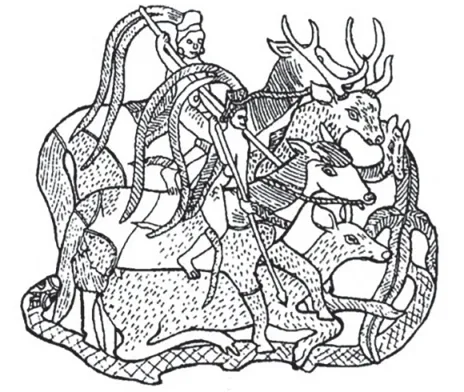

至秦汉时,像夜郎、滇、邛都这样地处河谷、平原地区,有着农耕支持的西南夷族群,经济较为发达,社会已出现明显的分层,达到了复杂酋邦的发展阶段,有学者称其处于“国家和文明的前夜”。[16]即使如此,狩猎活动在这些族群中仍占有一席之地,尤其是滇国墓葬出土了大量以捕猎、野兽互搏为主题纹饰的青铜器物。这一时期青铜器上的狩猎主题纹饰往往表现出人类在动物面前的绝对优势。如江川李家山出土的13:7青铜扣饰(图10),展现的是两个骑在马背上的猎人猎鹿的场景,其中两名猎手均头戴长长的羽冠,骑马追赶前方的两只鹿,二鹿作为猎物只顾狂奔逃跑,但猎手手中长矛已经刺进鹿身,马下还有一猎犬向鹿猛扑过去,猎手一副稳操胜券的轻松愉快状。再加上西汉时随着汉武帝通西南夷,设六郡以及蜀地铁器的大量进入,西南夷部分族群的农业发展更进一步,尤其是滇池地区出现了“河土平散、多出鹦鹉、孔雀,有盐池田渔之饶,金银畜产之富”的盛况[17],狩猎不再是当地人民维系生活的必经手段,这一时期以狩猎为主题的羽舞在形式上有了一些新的变化。

图10.江川李家山“二骑士猎鹿”铜扣饰摹本[20]

以这一时期的古滇国“羽舞”艺术为例,除去前述铜鼓上戴饰羽、持羽器的集体性舞蹈,最明显的一个创新就是出现了类似舞剧的表演形式。正如学者在讨论舞蹈与戏剧的关系时所说:“摹拟式舞蹈的后一种形式实为产生戏剧的雏形,因为从历史的演进的观点看来,戏剧实在是舞蹈的一种分体。”[18]汉代滇人已经有意识地为原来那种单纯模仿狩猎时动作、情绪的摹拟式舞蹈增添了情节,使之出现戏剧化的转变。以石寨山17号墓出土的M17:32A铜扣饰为例,该扣饰表现的是“八人猎虎”(最右侧一人残缺)的场面(图11),其中6位猎手均身着盛装,头戴羽饰,呈站立状,且手中或执长矛,或执弓箭,戳刺向身下一虎,另有一同样装束的猎手被虎压在身下咬住手臂,他另一手执匕首或短剑,刺进虎首。该扣饰表现的是猎人与猛兽间的搏斗,结合虎上方6人愉悦轻松的面部表现以及勾肩搭背的动作来看,他们不仅无惧于老虎这样的猛兽,也似乎并未对“丧生”于虎口的同伴而感到难过或愤怒。易学钟先生对此描述道:“站立持矛戳虎的四男子,均腾出一只左手,三人一样以此左手各抚着自己左耳后侧的翎饰,恰似我国传统戏剧表演中的‘掏翎子’架势;另一男子以左手闲搭于身旁一人肩上;两男子蹲居于一横架上,其中一人手持一弓。这一典型构图,颇具有演礼的意味。”[19]再者,同是头戴羽饰的猎人狩猎主题,上述提及的江山李家山二人猎鹿铜扣饰(13:7),其中无论是追逐的骑手、奔逃的鹿还是扑向鹿的猎犬,都旨在营造出强烈的动态效果。相较之下,这件“八人猎虎”扣饰中的人物无论是装扮的华丽、动作神情的轻松还是场地的布置,更像是对猎虎活动的戏剧化演绎,而非过程的如实记录。猎人们明明占据着绝对的优势,却专门刻画出一人作丧生虎口状,就像是在戏剧表演中通过营造矛盾冲突来增添情节的丰富度一般。

图11.石寨山“八人猎虎”铜扣饰摹本[21]

在探讨艺术的起源问题时,西方有一种在19世纪末至20世纪初备受支持的观点,即以康德、席勒、斯宾塞为代表的“游戏说”,这种说法认为艺术是由人在过剩精力的释放中发生的一种无功利性的游戏活动,尤其承认它所带来的愉悦的情感体验,“人们把艺术看做是一种游戏,这是本身就愉快的一种事情”[22]。中国古代艺术理论也强调舞蹈艺术的基本功能在于对内心情感直率、有力的表达,如《毛诗·大序》中所言:“情动于中,而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”舞蹈作为情绪抒发的重要艺术载体,与游戏活动中产生的快乐的情感体验有着相通性。由此我们再来考虑西南夷羽舞所衍生出的原始戏剧表演是出于何种目的而再现狩猎场景。依斯宾塞所言:“(动物的)全部游戏无非是追逐猎取物的戏剧性表演,也就是说,是破坏的本能在得不到现实的满足之下的想象的满足。”[13]72对于以狩猎为主要生产生活模式的早期西南地区人民来说,“猎兽”主题的戏剧表演与其说是在重现捕猎的过程,不如说是意在强调猎人群体的大获全胜,满足了人们想要重温捕获猎物、战胜猛兽而带来的快感体验的精神需求。

至于石寨山7号墓出土的一件“斗牛”主题铜扣饰,则进一步揭示了当时西南夷羽舞剧表演和观演的空间组成(图12)。该扣饰以浅浮雕和圆雕相结合的方式,在一个长方形的立面上分割出了内、外两个空间,同时又以长方形较长的一边为界,构成上、下两层,其中上层蹲坐着11人,均做观望状,下层正中有一扇打开的门,将画面分割为基本对称的左右两部分,左右两侧各蹲5位头戴长羽饰的人,手中抱一圆筒状的器物,抗于肩部。他们均面向中间的门,而门中一牛正向前走来,牛后还有一人手执棍状物作赶牛状,门上则蹲一人,似乎是开门之人。若将这一件扣饰的主要形状,即长方形的立面视为对一个建筑环境的模拟,就会发现建筑内、外的空间被明显地区分开来,其中牛首与跨过门槛的部分与门上俯身开门的人以及两侧的戴羽冠滇人,构成了内部空间,墙上蹲坐观望的11人所在地与内部空间并不一致,属于外围空间。另外,处于内、外空间的两类人群着装明显不同,内部众人头戴羽冠手拿道具应是象征着猎人身份的表演者,外部众人则头蓄椎髻双手交叠于身前一派滇国普通百姓的形象。所以,内、外空间的划分也象征着舞台与观众席的设立。

图12.石寨山7号墓“斗牛”主题铜扣饰[23]

总而言之,在西南夷地区早期狩猎为主的生产生活模式的影响下,西南夷羽舞的由来表现为“狩猎—羽人—舞蹈”这三者间的互相影响,其中鸟类作为捕猎的帮手被西南夷人重视与喜爱,且猎人群体希望通过佩戴或持有鸟羽来获得鸟类所具备的优秀狩猎特质,并由此展开了对狩猎活动的舞蹈化再现。而后随着农耕经济的进一步发展,狩猎活动在汉代以滇国为代表的部分西南夷族群中不再占据生产生活的主导地位,羽舞也衍生出以“娱人”为主要目的的戏剧化新形式,舞蹈本身所具有的情绪表达和情感体验的功能被重点强调。

三、西南羽舞中的“娱神”思想及其与中原羽舞的异同

在细数汉及以前西南夷地区的青铜艺术成就时,铜鼓是一类极具代表性且流传范围广泛的重要品种。这类青铜器产生于春秋时期,流传至今,主要分布在以我国广西、云南为主的西南夷地区,并传播至以越南为主的东南亚各国。[24]在这类青铜器上,羽人舞蹈纹常作为主纹被刻画于鼓面,其中舞者形象也表现为头戴羽冠,手持羽器的标准样式,往往与太阳纹、鸟纹组合出现,有些还与鸟纹进行位置上的替换,表现出特殊的象征意义。

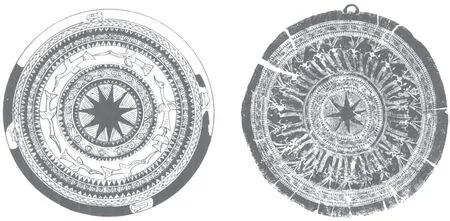

具体来看,羽舞纹、鸟纹和太阳纹这三者通常出现在同一件铜鼓之上,例如在上述提及的云南开化鼓的鼓面上,正中央饰有12芒太阳纹,芒外第六晕饰有两组舞人纹,其中舞者头上戴有羽冠,部分羽人手中还拿着葫芦笙等乐器,构成一幅集体乐舞的庆祝场景,而再往外的第10晕则饰有18只有着长尾羽的鸟类做飞舞状。与之相似的还有古螺I号鼓、沱江鼓,广昌鼓等诸多越南铜鼓,其鼓面上的纹饰构成都表现为正中央为太阳纹,其外有一晕圈为羽人舞蹈纹,再向外则有一晕圈飞翔的鸟纹。太阳纹、鸟纹、羽舞纹这三种纹饰的分晕组合出现,基本成为铜鼓鼓面装饰的主要范式。在一些铜鼓中,即使鼓面只有太阳纹和鸟纹,羽舞纹也未必缺席,它往往被刻画在鼓身。比如李家山M69:163铜鼓鼓面正中刻有九芒形的太阳纹,其外第4晕有4只长尾羽的鸟类做飞翔状,在该器的器身上则刻有头戴羽饰手持羽器起舞的人物纹样。此外,太阳纹与鸟纹、太阳纹与羽人舞蹈纹这两组铜鼓纹样有时也表现为交替出现。比如鼓面正中央同是太阳纹,在老街I号铜鼓上,太阳纹芒外的主晕饰4只头尾相连飞舞的鹭鸟(图13左);而在石寨山M12:1铜鼓鼓面上,太阳纹芒外的主晕则是围成一圈头戴羽饰手持羽器起舞的舞者(图13右)。这些青铜鼓鼓面正中心位置永远都是太阳纹,但围绕着太阳起舞的主角却有时是鸟类有时是羽人。以画面构图的一致性角度看来,羽人与鸟类这两种元素可谓是达成了一种绝妙的替换效果。

图13.鼓面纹饰上鸟纹和羽人舞蹈纹的位置对比[8]116,150

那么,西南夷铜鼓上的太阳、羽人与鸟类纹饰间有何象征意义,以及三者间的关系如何,不妨参考民俗学的一些研究成果来进行分析。在今天的云南、缅甸等地仍有部分民族在一些重大节日上保留着羽舞活动。学界在对羽舞的来历进行挖掘的过程中,得到了一个人类通过鸟类学会舞蹈,从而与神明达成对话的神话样本。比如有学者考证云南景颇族中的大型节日“目瑙纵歌节”时,提及一个叫做“天上的目瑙”的传说。这个传说讲的是在远古时期,人们本来与自然相处融洽,并可以与鸟兽植物进行对话。但有一天,天上突然出现9个太阳,人和动物只能躲进洞穴以避免被暴晒。为了改变这一情况,人们想到通过鸟类飞到太阳居住的地方传信,最后人们选中了犀鸟和孔雀,由它们背着人类一起拼凑的礼物,经过九天九夜的飞行,到达太阳王居住的宫殿,太阳王听到人们饱受9个太阳暴晒之苦,于是吩咐手下撤掉8个太阳。在犀鸟和孔雀告别太阳王要回到地面的时候,太阳王领着犀鸟和孔雀观赏了仙女们正在排练的歌舞,并告诉它们:“我准备在宫廷外的大院场里跳世界上最大的歌舞,你们大地上叫 ‘赞目瑙’。你俩等这场舞跳完再回大地,我已派出使者,让大地上的各种鸟都来参加跳目瑙。”之后,犀鸟和孔雀将这种舞蹈带回大地,人们就学着鸟类的舞步创造了属于自己的舞蹈,并将之运用到祭祀太阳神的节日庆典之中。[25]

由这则与舞蹈相关的传说,可以发现鸟类在西南地区的神话体系中担任着非常重要的角色。鸟类既是教会人们跳舞的老师,也作为人与神交流对话的中间环节而被赋予了神圣性,人类通过模仿鸟类学会的舞蹈也就有了超越现实的意义。如此看来,西南羽舞又揭示了除狩猎活动外的另一主题,即巫术与祭祀。正像英国人类学家泰勒所说:“在社会的各种条件中幸存下来的观念逐渐与其原始条件分离,并最终游离于它们之上。在对这种幸存下来的观念进行的考察中,我们可以从曾经困惑人类的妄想之一——巫术的历史中获得许多的信息。”[26]如果说狩猎活动影响下的西南夷羽舞构成了“狩猎—羽人—舞蹈”三者间的因果关系,那么联系西南夷地区出土的铜鼓上的与羽舞结合紧密的太阳纹,则偏向于“祭祀—羽人—舞蹈”三者间的相互关联,人类出于祭祀的需要,借助鸟类作为人神沟通的使者来庆祝和感谢太阳神的赐予,具有巫师身份的人类通过佩戴鸟类的羽毛,得到了它们沟通天地的能力,成为羽人。西南夷地区出土的一些青铜器上就清晰刻画了头戴羽冠的巫师形象,如呈贡天子庙一青铜鼎鼎足上铸有头戴羽冠,身着华服,一手执法器,一手执兵器的巫师浮雕,同时巫师足下被铸成铜鼓形,达成头戴羽冠的巫师站在铜鼓上的构图。结合西南夷地出土的铜鼓又大多是以太阳纹为中心,以羽舞、鸟纹为主纹来看,这进一步印证了神话中具有巫师身份的羽人最终是通过模仿鸟类动作学会这种以娱神为目的的巫舞,并将之应用于祭祀活动的说法。

其实羽舞具备与神沟通的巫术职能,并不只体现在西南夷羽舞之中。我们不妨对比同一时期中原地区的“羽人”舞,来看两种文化背景下羽舞表现形式上的异同。中原“羽舞”的出现,早在《诗经·邶风》中就有言:“硕人俣俣,公庭万舞。有力如虎,执辔如组。左手执籥,右手秉翟。赫如渥赭,公言锡爵。”[27]“秉翟”,指的是右手持雉鸟的尾羽。可见,中原地区民间早有持羽毛或羽器而舞的传统。与西南夷羽舞不同的是,商周时期中原羽舞在思想制度上受到儒家影响,其发展往往跟礼乐制度相关,据《周礼·地官·舞师》中介绍的乐官教授羽舞,曰:“教羽舞,帅而舞四方之祭祀。”[28]可见,在先秦时期的中原地区,羽舞已作为一种流行于皇家内部的宫廷舞蹈受到规范化的指导,并和西南夷羽舞一样,承载着祭祀的功能。到了东周时期,中原羽舞更多是作为一种个人权利的象征而流行在贵族阶级之中。其中,持羽表演的舞者数量的多少象征了地位的尊卑,如《左传·隐公五年》记载:“九月,考仲子之宫,将〈万〉焉。公问羽数于众仲。对曰:‘天子用八,诸侯用六,大夫四,士二。夫舞,所以节八音而行八风,故自八以下。’公从之。于是初献六羽,始用六佾也。”[29]这里出现的“佾”,即羽毛舞器,是说中原宫廷宴乐表演中有一种手执羽毛而舞的节目,这与西南夷乐中的持羽舞在表现形式上类似。但《左传》中对于佾舞,或称羽舞的应用有着更进一步的规定,其中“六佾”就是六羽,“四佾”就是四羽,“二佾”就是二羽,即诸侯可欣赏的乐舞表演由48位持羽而舞的舞者组成,大夫可欣赏为32位持羽而舞者,士则可欣赏16位持羽舞者的表演。这种内核与“列鼎”制度相同地作用于贵族阶级的礼乐约束,与集体性的以“娱人”为目的的西南夷羽舞在思想内涵上并不一致。

如果说以狩猎活动为主题的西南夷羽舞更注重“娱人”的情感价值,那么围绕着太阳神而展开的羽舞表现出的则是在万物有灵的原始巫术思想的影响下,西南夷人“娱神”的信仰追求。此处舞蹈作为祭祀的一种手段,虽然也以沟通天地、与神对话这样超越现实的想象为目的,但在西南夷人的观念中,由此而受益的仍是现实世界中的人类。人们在节日庆典上跳“敬神”“娱神”的羽舞是为了得到更好的生活。相比之下,中原地区墓葬艺术中的羽人形象所应用的场合并非现实世界,而是死后的世界。虽然包括羽舞在内的一系列与羽人相关的活动也是以“娱神”为目的,但其核心需求是获得死后世界的利益。

结 语

汉代文献将羽舞作为西南夷族群的代表性舞种记录在案。结合考古资料发现,从新石器时代的岩画到先秦铜鼓再到汉代青铜扣饰,羽舞这一主题也基本贯穿于西南夷地艺术品的装饰纹样之中。通过分析这些羽舞图像的应用场合,我们可以将西南夷羽舞的产生与流行解释为两种关系模式的建立:一是“狩猎—羽人—舞蹈”三者间的互为因果,即在狩猎活动中发现鸟类迅捷灵巧的捕猎技巧以及其华丽羽毛所带来的审美价值,为了重现这种或满载而归或英勇奋斗的情绪,将之表现为舞器或装饰品重现在乐舞表演之中。二是“祭祀—羽人—舞蹈”三者间的相互影响,在万物有灵的巫术思想影响下,西南夷人相信鸟类作为人神沟通的使者,将舞蹈教给了人类,所以通过模仿鸟类外形以及动作起舞,可以向神传递信息,这样羽舞也就作为了一种祭祀用舞流传至今。简言之,舞蹈作为情感抒发最直观的一种艺术类型,能够生动地传达出西南夷人内心深处的思考,结合狩猎与祭祀两种活动的开展,西南夷羽舞分别表现出“娱人”与“娱神”两种观念。

汉代西南夷羽舞发展至今,在现居云南、缅甸一带的景颇族的重要节日玛瑙节(或目瑙纵歌节)中仍然流行。现代羽舞基于对古代“娱神”思想的部分继承,更注重的是“娱人”的情感体验,通过模拟自然的简单动作配合上充满节奏感的音乐。这使得本是取悦于神的羽舞在舞蹈者和观众之间也产生了充足的情绪感染力,给双方带来快感体验和情感联系,“娱人”的内核被放大。总而言之,现代西南地区的羽舞在保留着古代“娱神”的朴素想法外,更多是朝着娱乐大众、增强民族团聚力的“娱人”方向而发展,这也是优秀的民间舞蹈的一项必然成就。