陕西旬邑古崖居聚落防御性特征研究

2023-03-03刘早段炼孺

刘早,段炼孺

(西安工程大学 服装与艺术设计学院,陕西西安 710048)

0 引言

崖居聚落是中国历代人民共同创造的特殊居住聚落之一,因营建于险峻的崖壁上而得名。旬邑县所处的黄土高原区域具有独特的地理环境,沿三水河两岸分布着大量垂直的红色砂岩,为崖居聚落的形成提供了物质条件;同时旬邑县又位于两省交界与民族交汇的地带,在历史上是民族冲突频发之地,为躲避兵燹匪乱,安全又具有防御性的崖居聚落蓬勃发展。旬邑古崖居聚落规模庞大,内部空间构成精巧复杂、功能完备,加之依赖于险要的地形地势,形成了 一套完备的防御体系。随着城市化进程的加快,崖居聚落因空间狭窄、交通不便、现代化设施缺乏等因素,已经失去了“人的气息”,崖居聚落的防御性特征也退出大众视线。对崖居聚落历史文化、地域建筑、乡土景观的研究,是丰富农耕文明和人居文化多样性的保护性措施。此前已有学者从建筑学、考古学、美术学、历史学等学科角度对崖居聚落进行了研究,本文则基于对旬邑5个古崖居聚落、30个古崖居群进行的详细测绘,结合崖居聚落的发展脉络,对崖居聚落的防御性特征进行进一步阐述。

1 旬邑古崖居聚落概况

旬邑县位于陕西省咸阳市北部,地处关中平原北界、陕北高原南缘、陕甘交界。秦至三国称栒邑县,西晋至清朝称三水县,上世纪60年代改名为旬邑县,与甘肃庆阳,陕西淳化、铜川、彬县、永寿和长武同为古豳州之地[1]。县域内三水河南北贯流,两岸谷底平坦肥沃,具有中国最早田园诗歌《诗经·国风·豳风·七月》中“蚕月条桑,取彼斧斨,以伐远扬,猗彼女桑”描绘的场景[2]。

旬邑古崖居聚落沿三水河两岸分布,南北绵延约30km,东西扩展约25km。古崖居聚落规模大小不等,大的由数层百余间洞室形成聚落,明文运熙《飞云开路记》中“栈道连云,石梯落霞,网户万启,星窗千开”形容的便是旬邑崖居聚落规模庞大的场景[2];小的仅由几间洞室组成群组。古崖居聚落具体开凿年代除部分佛窟有明确记载始建于魏晋时期外,仅发现赵家洞、官家洞在明《邠州志》中有“宋、金人避祸于此。其山高三百尺,上有石室三百余,内有石门、上有石室三百余,内有石门、石炕、石窗。至正九年(1349年)造有碑”[2]的相关记载,留石洞古崖居聚落内有“康熙三十二年”“同治元年”刻字,其它古崖居聚落的建造年代已无从考证。赵家洞和官家洞是旬邑现存古崖居聚落中规模最大的两处,由此可说明,古崖居聚落的形成至少可以追溯至宋以前[3]。

2 防御性特征由来

2.1 周人部落“逐穴而居”的传统

我国境内已知最早的人类住所是天然的岩洞[4],与构木为巢、冬窑夏庐一样均为远古先民的住宅方式。岩洞作为一种居住形式,建筑材料质地坚硬,又极具隐蔽性,是先民躲避野兽、外族攻击的主要形式之一。经过漫长的发展,天然洞穴的空间和规模已经不能满足人口的快速增长,冷兵器的出现也迫使防御模式发生改变,天然洞穴已无法抵御敌人的攻击,人工开凿的古崖居聚落在古豳州地区得到发展。

古豳州为周人部落集聚之地,先祖公刘因不堪戎狄侵扰,遂带领先民由邰迁至豳州定居。豳州境内有豳水穿流而过,水土资源丰富,有利于农耕发展,促进周人部落在此繁衍。中国早期文化在豳地快速发展,因此豳州也是华夏文明的发祥地之一[5]。古豳州除了有广阔平坦的滩涂谷地之外,沿三水河两岸分布的红砂岩为崖居聚落的营建提供了资源条件。《诗经·大雅·公刘》中“涉渭为乱,取厉取锻,止基乃理。爰众爰有,夹其皇涧。溯其过涧。止旅乃密,芮鞫之即”形容的便是公刘带领民众取石凿室,当地人口稠密的场景。《诗经·大雅·緜》中“陶复陶穴,未有家室”一句描绘出此时崖居已经出现多室相连的构造形式。周人因躲避戎狄迁徙至此,崖居背靠山势,面朝河流,表面坚固,易守难攻,为周人部落在此繁衍生息提供了安全屏障。

2.2 兵燹匪乱的不断侵扰

旬邑自古以来都是京畿要地,东汉建武二年(26年)“陇右隗嚣令部落袭郇邑”;秦修建秦直道连接咸阳与九原郡,途径旬邑,其既是“交通线路”也是“运兵之道”;元西台御史桑哥失里、三原县尹朱春珍为抵抗明朝大将徐达,据守官家洞,穷势不屈,两人与其妻具投崖而死;崇祯十一年(1638年)闯王李自成起义失败,逃至淳化、三水荒山邃谷,遇伏而败;清康熙乙卯(1675年)“流寇两千余潜来袭城”;清“同治元至七年(1862—1868年),为‘征剿’回民义军,先后有曹克忠、陈集贤、谭玉龙、李大有、余明发、翟春寿等记名提督,屯扎县城、百子和职田”。《旬邑文库 旧志稽注卷(下)》记载,共有士民一千七百五十六名,均因同治元年至同治七年(1862—1868年)回逆焚掠各村堡先后御贼殉难。旬邑地处陕甘边界,回汉民族冲突在同治年间达到高峰,百姓居无定所,避乱与崖居内,洞室内设施齐全,攻守自如[6-8]。

明清时期旬邑地区战乱频仍,百姓苦不堪言,虽然旬邑水丰土肥,但其仓储仍“存数无多”。明崇祯二年(1629年)“流寇犯三水”,烧杀抢掠;据县志记载,清“同治七年(1868年) 戊辰,岁大饥。时陕西匪窜往甘肃,平、庆、泾、固一带,尽为贼巢。田亩荒废,又值歉收,回匪无所得食,数至县境割麦,簸场捆载而去。其不及者,则纵火焚之。而邻境逃难者盈千累万,络绎不休”[2]。

明清两朝旬邑境内兵燹匪乱,险要的崖居相对于河谷平原分布的村落来说更具有防御性,既占据天险又便于作战。《旬邑县志》中记载;“清同治初,回匪煽乱,邑人避居者甚多。甫阅四十年,至宣统辛亥(1911年)以还,避居者至无地可容。每闻警,诸崖下恒有露宿者。”清后期是崖居聚落营建的鼎盛时期,其防御系统在此时也已成体系[2]。

新中国成立以后,仍有大量百姓居住于此,但崖居的规模不再扩大,随着社会安定,其防御功能也逐渐淡化。20世纪70年代,工业化时代的到来加速现代建筑发展,崖居内部空间狭小,上下通行不便,用电取水困难,大量居民迁至崖下村落。至20世纪末,居民已全部迁出。

3 防御要素

旬邑古崖居聚落的防御性自原始社会演变而来,在后期大规模营建时更把防御性作为主要设计要素之一。崖居聚落通常修建在临近河床或沟涧深处的垂直崖壁上,外部有自然馈赠的山水作为自然屏障,规模庞大的崖居聚落为防御外敌还修建有山门和围墙;内部有洞室无数,除有满足居住、生活的空间外,还设置有暗道、竖井等防御性空间,组成自然与人工结合、生活与防御一体、内外双层防御的防御体系。

3.1 山水

山水既是聚落生产生活的依托,也是防御体系中的自然防御要素。山和水是影响聚落选址、气候环境、生产方式的重要因素,选择在悬崖上营建聚落能够满足人们避祸躲灾的需求,靠近河流也能够解决饮水灌溉等基本生活问题,同时背山面水、负阴抱阳也符合人类安居利处的心理需求。

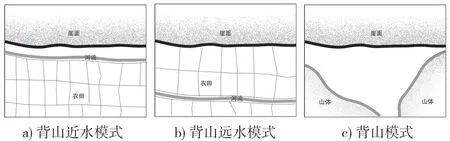

旬邑古崖居聚落的防御性考量在山水要素下可分为以下三类:背山近水、背山远水和背山。背山近水指背靠山体距离主要河流≤200m的崖居聚落;背山远水指背靠山体距离主要河流>200m且≤500m的崖居聚落;背山指背靠山体且距离主要河流>500m的崖居聚落,该类型的崖居聚落附近虽无主要河流,但靠近崖体有山溪或深井。背山近水的崖居聚落既能够预防敌人背后偷袭,又能够利用崖下河流阻挡敌人的进攻,此类崖居是利用山水格局作为自然屏障的最典型实例;背山远水的崖居聚落往往是崖体与主要河流之间有平坦肥沃的耕地,此类崖居聚落通常规模庞大,并以氏族血缘为纽带共同发展,是经济最发达、交通最便利的崖居类型;背山的崖居聚落多位于深山谷涧的垂直崖壁上,远离公路与村落,踪迹难寻,此类崖居聚落是最隐蔽安全的崖居类型(图1)。

图1 营建崖居聚落的三种理想山水格局

根据实地考察分析,建筑材料的选择是形成崖居聚落防御体系的关键问题,山体的岩质是崖居聚落形成的决定性因素。旬邑县位于黄土高原南端,特殊的地质条件使窑洞和崖居普遍存在,但相较于窑洞,崖居的防御强度更高。黄土高原经过漫长的风力堆积和流水侵蚀形成垂直的砂质岩体,红砂岩岩质较为疏松,易于开凿,相较于生土窑洞也更为坚固,其自身具有的防御性也是吸引百姓在此安居的重要因素之一。岩体的整体性决定了崖居聚落内部空间的灵活度和规模大小,相较于窑洞或框架结构的民居形成的村庄来说,崖居聚落的形成受自然资源的影响更大,崖面平整、崖体连贯更有利于崖居内部空间的自由发展,也更便于营建理想的内部防御结构。水是保证聚落生产生活的基本要素,特殊的水势能够形成天险,阻挡敌人的攻击。山水格局是崖居聚落选址的重要因素之一,也是构成崖居聚落防御性特征的关键要素。

3.2 山门与围墙

山门是进入聚落内部的关键要塞,围墙是聚落防御的第一道人工屏障。旬邑崖居聚落的山门和围墙通常分开设置,山门在外,围墙在内,均以石材堆砌而成。

山门的布置根据聚落的山形地势、周围道路和防御需求而定,是区分聚落内外的界限,也是阻止敌人深入内部的扼口,通常设置一至两个。以赵家洞崖居聚落为例,该崖居聚落坐西面东,南北两侧各有连接公路的主要道路一条,在距崖居约150m处的道路上各设山门一个;南侧山门面朝东南,内侧与陡坡相连,外侧有石台相隔,北侧山门面朝东北,内侧与石崖相依,外侧密林相掩;两处山门据守南北,与中段向东延伸的陡峭平台形成防线。

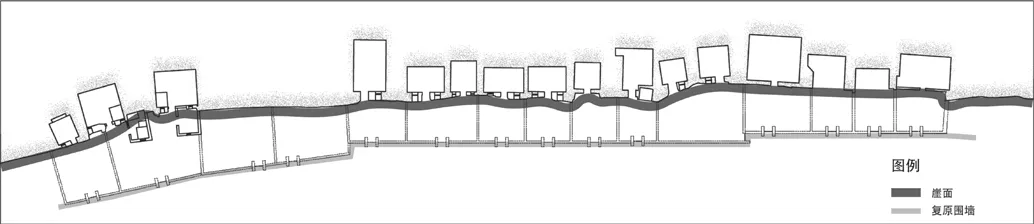

崖居的开凿留下大量石料,利用遗留的石料建造围墙,形成平行于崖体的线性防御系统。根据调查资料分析,旬邑当地的崖居聚落围墙多由每户的院墙连结而成,院内户与户之间以石墙隔开形成院落,每户外墙开一门。围墙随地势起伏,两端与崖体相连形成围合之势,围墙高约2~3m,既能划分空间,也能抵挡外敌袭击(图2)。

图2 赵家洞中段崖居与围墙复原图

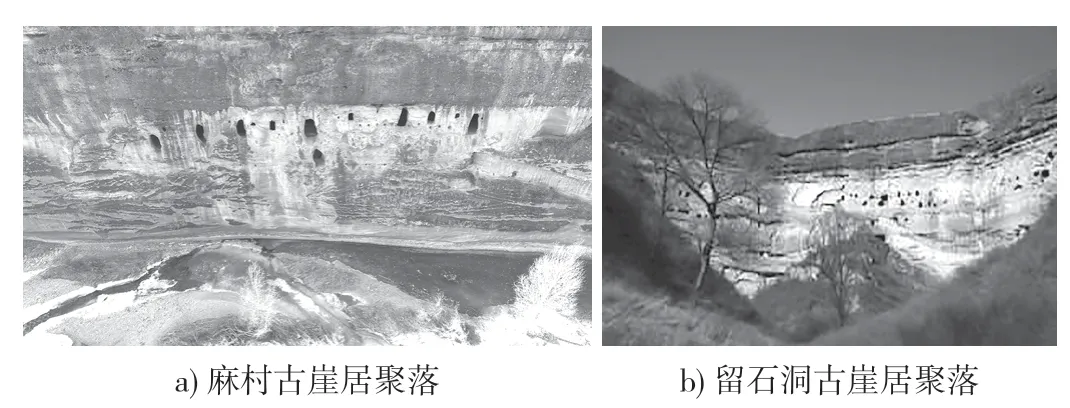

另有部分崖居聚落只设山门或围墙,也有部分崖居聚落不设山门或围墙,这两类崖居聚落多因地势过于险峻而依靠天险来防御外敌,如留石洞因地势起伏过大无法设置连续的围墙,麻村崖居因崖下临水而无需设置围墙和山门等(图3)。

图3 部分古崖居聚落现状

3.3 崖居

崖居是旬邑古崖居聚落中的居住生活场所,也是聚落中的防御主体。崖居内部空间主要以院落、石室及暗道和暗井等空间组成,各个空间以石门、石廊、通道竖井和外挑栈道串联,以户为单位,形成完整的空间结构。崖居的户型可分为横排式与竖排式两种,横排式通常由单层单室或单层多室构成,竖排式通常由多层单室或多层多室构成,每户层数不定,石室个数不定,构成以户为单位的防御模式。同时崖居平立面的构成也展现出独特的防御智慧,其外观简洁却内有乾坤。崖居立面仅呈现出大小不一、形状不一、成排成列的方形石洞;平面却四通八达,上下层与层以竖井相通,左右户与户以石廊或栈道相连,内部结构复杂,空间灵活。崖居内部各个空间相互配合,形成由出入口、通道竖井和暗井暗道组成的内部防御要素,结合建筑材料和空间结构,形成一套易守难攻的防御体系。

3.3.1 出入口

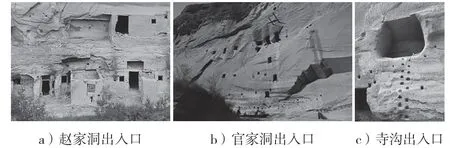

出入口是介入居民生活的关键空间,是敌人进入崖居内部空间的第一道防线,也是继山门、围墙外的又一道人工屏障,因此出入口的设计是崖居开凿的重中之重。根据出入口所连接的空间可做出以下分类:一类是出入口与生活空间一体,一类是出入口与通道竖井相连。二者虽形式不同,但其设置均高于院落平面。前者作用与门洞相似,宽约1m,高约2m,可安置门直通室内,距离地面的高度通常不大于0.6m,其主要目的是防潮和防虫蚁,在不影响通行的情况下,搭配坚固的门也能对敌人产生一定的阻力;后者形式类似于穴口,空间狭小,通常只能容纳一人弯腰通行,该类出入口距离地面的高度为1~2m不等,多设置木梯辅助同行,或在出入口下的外崖面上凿出脚窝,利用绳索攀爬而上,在敌人来袭时只需取掉木梯或绳索便能对敌人产生阻碍,但此类出入口的设置也对居民自身的通行造成了不便(图4)。

图4 旬邑古崖居聚落中的三种常见出入口

3.3.2 通道竖井

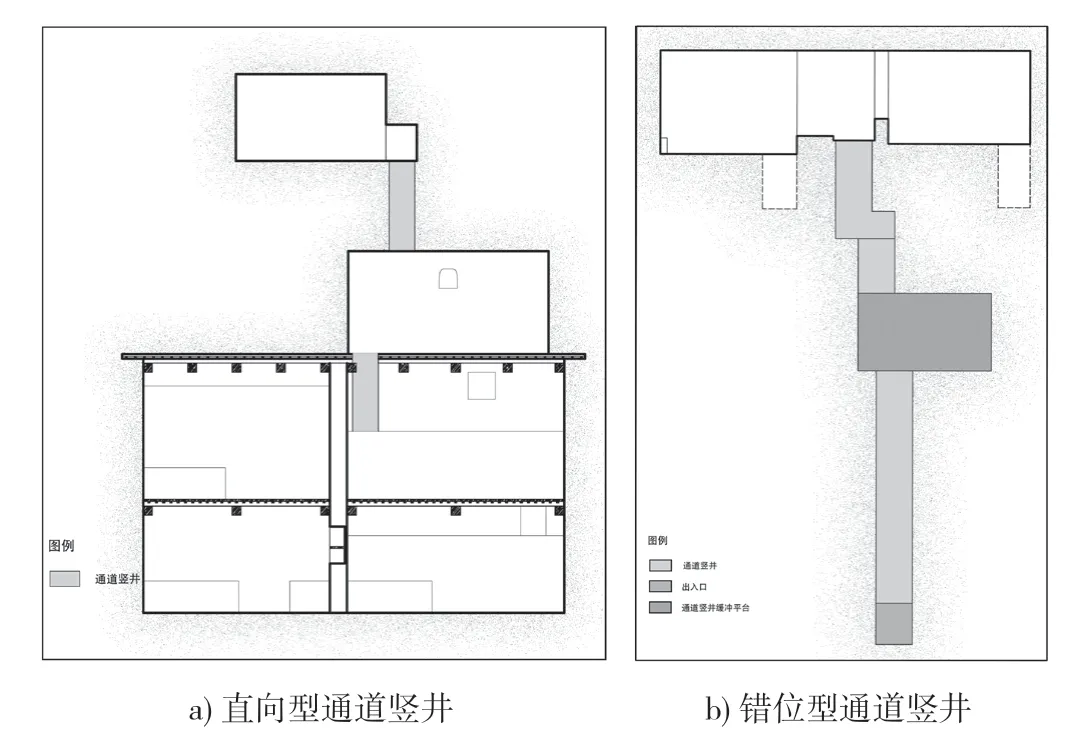

通道竖井是连接崖居上下层的通道,是崖居防御体系中近身攻击敌人的关键场所,也是旬邑古崖居聚落防御体系中最具特色的防御要素。通道竖井平面多圆形或方形,下端连接石室或出入口,上端连接石室或平台,直径0.7~1.2m不等,根据其开凿方向可分为直向型和错位型(图5)。直向型指竖井开凿方向与地面垂直,通常连接上下层对齐或错位不大的空间;错位型指竖井开凿方向与地面垂直,但因竖井长度过长,中途设置过渡平台缓和。通道竖井的形式虽然有所差异,但其内部构造大致相同,竖井内壁设置的脚窝是唯一可以借力的装置。

图5 通道竖井剖面图

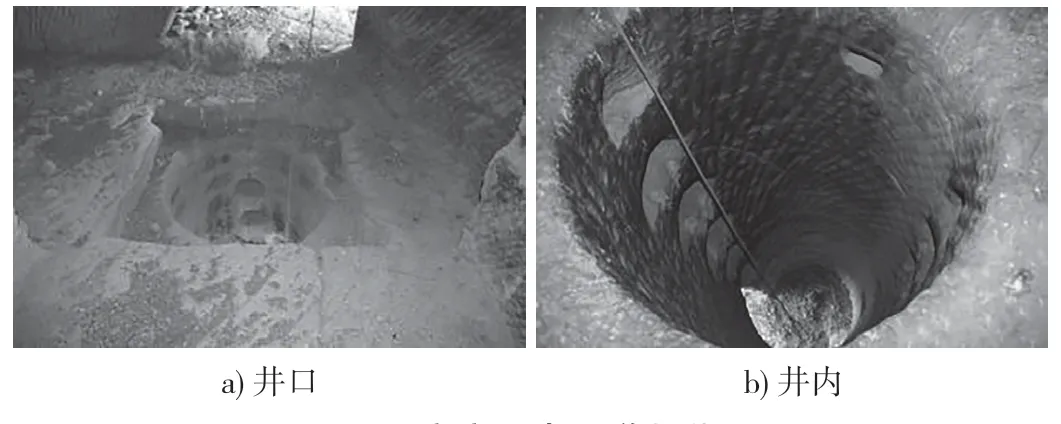

在敌袭时,通道竖井作为连接上下层的唯一通道,是内部防御体系的咽喉。因竖井直径小,可以有效阻止大批量敌人进攻,同时向下投掷石头或以棍棒击打敌人,也能削减敌人势力。此外,在每层通道竖井上方都安装有石井盖,在紧急情况下以石盖掩之,也能阻挡外敌。通道竖井个数根据层数而定,长短根据层高而定,上下相通,层层防御(图6)。

图6 官家洞内通道竖井

3.3.3 暗井与暗道

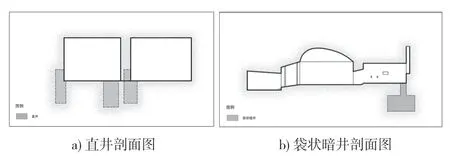

暗井与暗道是旬邑古崖居聚落防御体系中的最后一环,是躲避敌人进攻的最后一道保护线,也是最具隐蔽性的防御要素。在大多军事型堡垒或村寨中,都修建有完备的暗道或地道系统,用于保护自己或袭击敌方。在旬邑崖居防御体系中,暗道有横通型和竖通型两种,横通暗道可多户相连,而集中于一处修建向下的竖通暗道,直通底层。由于崖居特殊的空间结构,敌人只能由下向上攻击,故暗道的入口通常设置在顶层,体系发达的可左右互通。暗井多设置在靠墙或墙角位置,井口以石盖覆之,分为直井和袋状暗井两种(图7)。直井平面圆形或方形,深约1~2m,可容纳1~2人,可做暂时的避难场所;袋状暗井入口为圆形或方形,向下开凿成圆形或方形的石室,高约1~2m不等,暗井内储藏有水和食物,根据需求可用于隐藏和避祸。

图7 暗井剖面图

3.4 精神防御

精神防御是指在人们在遇到危险或苦难时,借助防御手段来缓解心理紧张,保持内心安定的防御方法。从防御性角度来看,精神防御在一定程度上比物质防御更能给人带来心理上的安全感。在精神防御层面上,面临危险时人们往往会求助于求神拜佛、风水观念和民俗活动等防御手段来维持心理平衡。在旬邑的崖居聚落中,宗教信仰和民俗活动是人们采取的两种主要精神防御手段[9]。

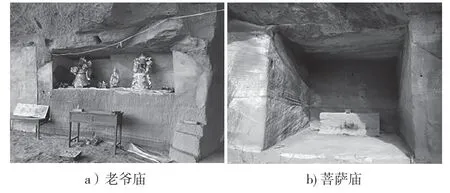

根据调查,旬邑地区现存大小佛窟十余处,其中规模较大的有马宝泉石窟、黑牛窝石窟、悟空洞石窟、寺沟石窟和马家河石窟,窟内铸造佛像,年代可追溯至魏晋时期[10-11]。在聚落周围还建造有供奉各类神佛的庙宇,如赵家洞崖居聚落南端供奉有雷神庙,南沟内供奉有药神庙一座,北沟内的寺沟石窟中供奉有娘娘庙、菩萨庙、老爷庙、龙王庙等,每年二月二十二至二十三会举行庙会,祭祀先灵,祈求平安(图8)。

图8 寺沟古崖居群内的信仰设施

具有地域特色的民俗活动也能给当地居民带来心理安全感。旬邑每逢年节、祈雨都会有民众自发组织庙会、社火等活动。而具有傩祭遗风的社火表演是旬邑当地的特色活动,用以祈佛保佑,祈求风调雨顺。这些活动作为民间艺术传承至今,体现了古崖居聚落精神防御的多样性。

4 防御性特点

旬邑古崖居聚落是在特殊历史时期以特殊的营造方法建造在崖壁上的具有很强防御性的居住聚落,其防御体系的构建也展现出独特风格。根据以上研究分析,从防御性角度总结出以下特点:

(1)自然与人工结合。旬邑地区拥有特殊的环境条件和地质资源,为崖居聚落的形成提供了理想依托,坚固的建筑材料为其防御性特征奠定了基础,山环水绕的格局也为聚落的形成提供了自然屏障。红砂岩岩质疏松,岩层块状肌理明显,整体性好且易于开凿。而开凿崖居所需的技术难度也不大,空间的精细度要求不高,利用简单的工具即可开凿出规整的石室,以纵横交通连接各个空间形成整体,根据防御需求进行人为布置,形成防御单元。结合山门、围墙等人工外围防御设施,借助山水形势,形成了自然与人工结合的防御体系;

(2)防御与生活一体。旬邑古崖居聚落是特殊历史期的产物,在战乱年代既要满足生活需求,还必须具有一定的防御功能,该特点在崖居聚落的内外空间构成上都有具体表现。山水是居民赖以生存的物质条件,也是构成崖居基本防御形态的自然因素;山门与围墙既是区分私人与公共空间的界限,也是抵挡敌人进入内部的重要防线;崖居内部空间在出入口、通道竖井和暗井暗道的设计上都融入了防御性设计,各个空间功能因需而变,相互配合缺一不可,造就了防御功能与生活空间相互转换、密不可分的结构形态;

(3)由外而内,由下至上层层防御。旬邑古崖居聚落的防御体系具有线性特征,在平面上基本形成平行于崖面的由水势、山门、围墙、崖居组成的由外而内的防御体系;在立面上基本形成以层为单位由横向通道连接的平行于地面的和以户为单位由通道竖井连接的垂直于地面的由下至上的防御体系。崖居聚落形态的特殊性,使其防御体系侧重于正面单向的布控,虽具有占据自然地势、省时省力的优势,但也导致了崖居聚落在战时退路难寻的弊端。

5 结论

旬邑古崖居聚落的防御性特点是社会变革的推动、地域文化的引导、人居历史的传承等多重因素相互影响的结果。宏观上,旬邑地理位置特殊,战乱和匪患长期且频繁存在,崖居聚落的发展受战争与和平交替出现的社会模式影响,空间功能呈现出防御性与便利性随需而变的特点。微观上,旬邑古崖居聚落基本形成“自然防御-人工外围防御-崖居内部防御”的物质防御体系、“人为防御-精神防御”的非物质防御体系。该防御体系渗透大部分的崖居聚落,成为旬邑古崖居聚落的主要群体特征之一。

在当前稳定的社会环境下,新型村落已不需要过多考虑防御功能,崖居聚落形式也不会再发展和变化,但其作为旬邑人民躲灾避祸、抵御外敌的缩影,对丰富聚落文化和民用防御体系等更深层次的研究具有重要意义。