《中国传统政治文化讲录》中“仁”的英译路径探析

2023-03-01杨丹

杨 丹

(盐城师范学院 外国语学院,江苏 盐城 224002)

1.引言

自2010年国家社科基金中华学术外译项目设立以来,越来越多的儒家经典作品被译成外文走向世界。徐大同先生在《中国传统政治文化讲录》一书中从政治思想的基本定义及其特点讲起,总结中国政治思想传统,对比分析中西政治思想,梳理政治思想传统与今日政治思想状况的关系,条理清晰,逻辑严谨,内容丰富。其中,“仁”是贯穿该书始终的核心概念,体现了儒家经典作品的核心思想,是译者不可回避的字眼。寻找“仁”的最佳英译方式是海外读者恰当解读和宣传儒家思想文化的重要路径,是深化中外学术交流和对话,进一步扩大中国学术的影响力,提升国际学术话语权,让世界了解“哲学社会科学中的中国”的必由之路,具有重要的战略意义。目前,虽然“仁”的英译研究已经得到一定关注,但以往译著中“仁”的译法繁多,各种研究未能达成共识。因此,本研究将对徐大同《中国传统政治文化讲录》中有关“仁”的英译进行平行文本分析,并结合词源学释义,试图为“仁”的恰当翻译提供启示。

2.“仁”的英译研究回顾

笔者对1984至2020年上半年期间的“仁”的英译研究进行了梳理,包括陈荣捷[1]、郝大维及安乐哲[2]、王东波[3]、程钢[4]、杨平[5]、刘白玉等[6]、王福祥等[7]、蔡新乐[8]、胡翠娥[9]等代表性研究者,他们对“仁”的英译看法不一,各执一词。

陈荣捷反对把“仁”译作“good”,其理由是“于儒家仁为全德之义,仅得其半”[1]序2。以Arthur Waley为代表的西方汉学家倾向于将“仁”以及“仁”的外在形式“礼”看作是静态的、被动的[10]27-29。

郝大维及安乐哲[2]反对把“仁”译为benevolence,他们认为,这样会把“仁”这一概念心理化了,使其带有利他主义的色彩,从而失去了“仁”的其他社会学意义。

程钢[4]考证了James Legge把“仁”译作“perfect virtue”是以《四书集注》的义理为理据。

王东波反对把“仁”译作“perfect virtue/benevolence/morality”,他建议译作“humanity”[3]51,141。他反对理雅各把“仁”译为“perfect virtue”或“benevolent actions”,他认为“仁”是《论语》道德伦理体系的核心,儒家学说之所以被称为“仁学”,是因为“仁”是个人修养的最高境界,具有博大精深的人道主义内涵。他认为“perfect virtue”或“benevolent actions”属于“德”,只是“仁”的内涵之一。王东波[3]还反对辜鸿铭把“仁”译作“morality/a moral life”,他认为,“morality/a moral life”仅是“仁”所涵盖的内涵之一,不能代表“仁”的所有内涵。王东波[3]建议用“humanity”来译“仁”字,他举出了LongmanDictionaryofContemporaryEnglish[11]对“humanity”和“humane”的定义“humanity: the quality of being HUMANE or HUMAN;humane: showing human kindness and the qualities of a civilized person.”为证。

杨平[5]通过总结分析数种翻译方法的利弊得失,总结出翻译“仁”的最好办法是音译。他认为,“仁”的种种翻译方法都有其存在的理由,但大都从某个角度来阐释,从而把深刻的孔子思想简单化了。杨平[5]反对“humanity”的译法,这与王东波的观点对立。他认为,humane或humanity是源于西方基督教人道主义的解释,与孔子的“仁”差别颇大,“仁者先难而后获”(《论语·雍也》)说明“成仁”要经过自身的艰苦努力才能达到。在杨平看来,孔子“仁”的内涵与西方的人道主义存在本质区别。西方的人道主义主要是指建立在基督教和文艺复兴基础上的理想人格和向善人性,是以宗法血缘性、名分等级性为根本、由内而外衍生的泛爱。虽然孔子“仁学”思想中的爱人、忠恕、人本主义等观念有着原始的人道主义精神,但以“礼”释“仁”是中国儒学研究的基本立场[12],其目的是为了培养知书达理的仁人志士,维护氏族统治体系上尊下卑的等级秩序,修复礼崩乐坏的社会体系。

刘白玉等[6]探讨了五种翻译原则及其优缺点,提出“和谐翻译”,即使用汉语拼音加注释的方法,即“ren--a collection of all virtues including benevolence, goodness, kindness, love, humanity and generosity”。

王福祥等[7]建议结合使用音译法和综合性注释法来翻译古代典籍核心词汇,以便在中西文化交流中逐步建立中国文化话语体系,减少西方对中国的文化误读,他认为,“仁”的翻译不当导致了儒家核心思想及孔子形象在西方遭受了不同程度的扭曲、变形及误读,指出应以异化翻译策略为指导。

蔡新乐[8]在“仁”的英译上比较具有开创性,他反对把“仁”译作benevolence/humaneness/morality,他建议参照亚里士多德“反思”和海德格尔“世界世界化”的英文翻译,将“仁”译为:man-manning。此译一可突出儒家之“仁”以人为本的思路,二能说明儒家的宇宙论“天人相合”的观念。他认为,用a moral life(道德生活)及其他译文来解“仁”,既不能表达“理想人格”,亦无力再现“初心之善”,将原本是“天行健,君子以自强不息”的“仁”完全静态化、抽象化,不再具有经文中的勃勃生机及汉语词汇的动态过程。原文与译文在思维方式上是截然相反的,体现了近代以来文化交流的殖民特征:以目的语的思维方式为据,同化进而取消经文的陌生化和奇异性,将夫子之教风封堵在遥远的往昔及遥远的地方。

胡翠娥[9]赞成学者把“仁”译作“virtue”,反对把“仁”译作“benevolent”,认为后者源于海外译者不辨“殊德”与“全德”,根源是不识“仁”为儒学中心,或不审后世理学家言仁之辩。与早期天主教传教士摒弃朱熹理学不同的是,理雅各主要参考朱熹理学的注本,连同朱子的“仁说”理论,认识到“仁”是“心之全德”,因此在多数时候用“perfect virtue/true virtue”或“virtuous”来翻译,尤其体现在《论语》界定“仁”的地方:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也。”在一些明确为“全德之仁”的章句中,他又译成“benevolence/benevolent”,例如“孝弟也者,其为仁之本与?”(《论语·学而》)译文为:“Filial piety and fraternal submission! Are they not the root of all benevolent actions?” 同样,对“樊迟问仁”“欲仁而得仁”中的“仁”也都译成“benevolent”。胡翠娥[9]从ConciseOxfordEnglishDictionary中找到进一步证据,benevolence(善意、慈善)的拉丁词意思是well wishing,似乎与“忠恕”对应。但是,该词主要指人心地善良、乐善好施,并不能准确表达“仁”的真谛,因为孔子的“仁”并不强调行善而更多地突出守礼。

吕鹏飞等[13]指出,Arthur Waley对“仁”的英译偏异化,而辜鸿铭对“仁”的英译偏归化,这与译者的语言文化因素及自身的主观能动性很有关系。

鉴于学者们对“仁”的英译理解不一,笔者尝试通过详尽列举不同的“仁”的译法,归纳出较为普遍的特点,并结合词源学探究,找出“仁”的合适译法。

3.《中国传统政治文化讲录》中“仁”引文的代表性译文统计与评析

徐大同先生在《中国传统政治文化讲录》中对先秦时期孔子、墨子、韩非子、老子等代表人物的思想进行了言简意赅的归纳,书中包含262条中国传统文化经典引文,涉及诸多中国传统政治文化概念,其中包含“仁”的引文达16条,5条出自《论语》,4条出自《老子》,1条出自《孟子》,1条出自《过秦论》,1条出自《旧唐书》,1条出自《墨子》,1条出自《庄子》,1条出自《韩非子》,1条出自《礼记》。笔者尝试参照多部经典的中国文化外译作品及国外原版同类平行文本,依托“中华思想文化术语传播工程”项目下的中华思想文化术语库,对引文部分的英译版本进行了集中梳理,对引文进行辨析,以辨明情况。

本文主要选择了影响力较大的James Legge[14-15]、辜鸿铭[16]、Arthur Waley[10]、安乐哲等[2]、柯大卫、赵甄陶等[17]、赖发洛、汪榕培[18-19]、R. B. Blakney[20]、Dwright与Henry等人的译本(1)柯大卫、赖发洛、Dwright与Henry的译本源自中华思想文化术语库(https://shuyuku.chinesethought.cn/)。进行评析。

笔者查到本书中的16处含有“仁”字的引文:5处《论语》引文,译者分别是James Legge、辜鸿铭、Arthur Waley[11]、安乐哲等、柯大卫,因为柯大卫给两处各给出了2个“仁”的译法,总共27个译法;1处《孟子》引文,有4个译法,译者分别是赵甄陶等、理雅各、赖发洛、柯大卫;1处《过秦论》引文,包括1个译法,译者是Burton Watson[21];1处《旧唐书》引文,但未查到参考译法;1处《墨子》引文,包括1个译法,译者是汪榕培等;4处《老子》引文,包括16个译文,译者是Arthur Waley、R. B. Blakney[21]、James Legge、Dwright与Henry;1处《庄子》引文,有1个译法,译者是汪榕培;1处《韩非子》引文,有1个译法,译者是W. K. Liao[22];1处《礼记》引文,有1个译法,译者是罗志野[23]。笔者调查了书中所涉及的15处与“仁”有关的引文(《旧唐书》引文未搜索到译文,略去),共52个“仁”的代表性译法。

现以这52个译法为例进行统计分析。

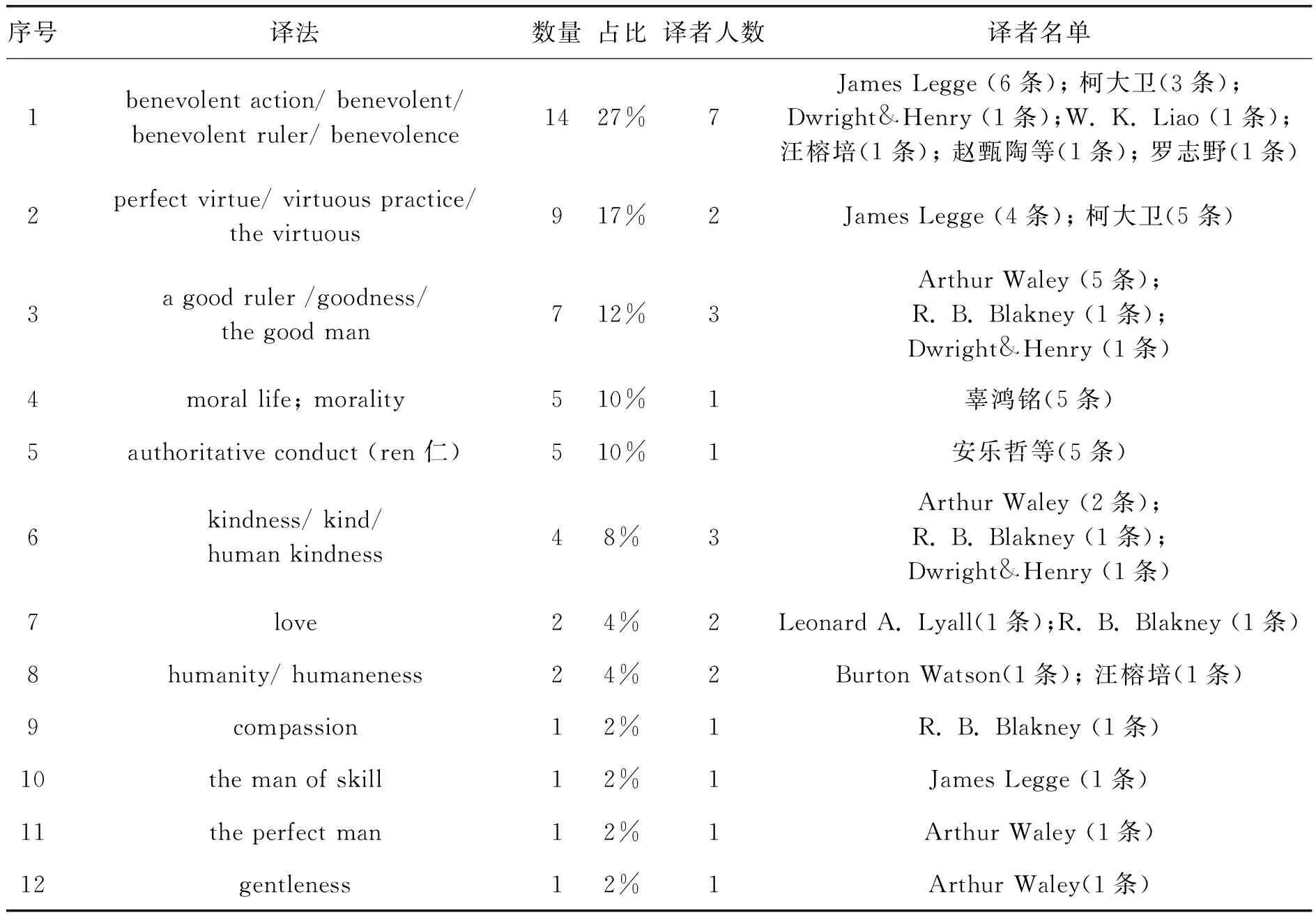

表1 《中国传统政治文化讲录》书中引文“仁”的典型译法汇总

(1)“仁”的英译法呈现不均衡样态

根据52个翻译样本,国内外学者给出了12个译法大类,其中每个译法还可以细分到名词、名词短语、形容词、形容词短语等不同译法。如:译作“benevolent action/ benevolent ruler/ benevolent/ benevolence”,占14条,达27%, 涉及译者人数多达8人(含西方汉学家5名,中国本土翻译家3名),这说明把“仁”译作“benevolent”的译文比例较高。又如:译作“humanity/ humaneness”的占2条,占4%,涉及2位译者。

(2)同一译者对于“仁”的译法不尽统一

通过考察发现,即使是同一个译者,也不会把“仁”的译法固化,在不同的译作,甚至是同一部译作,会对“仁”进行不同的译法处理。比如James Legge是一个多产、影响力大的译者,在所考察的52条译法中,由James Legge完成的占11条,在《论语》《孟子》《老子》的译本中,他把“仁”译作“perfect virtue/benevolence”各有3条,译作“benevolent actions/ benevolent ruler/ the virtuous/ the man of skill”各1条,这说明即便是同一个译者,对于不同语句中的“仁”的理解也是不同的,并非同一个译者只采用一种译法。

(3)译者对“仁”英译核心词项的词性选择不尽统一

词性的多样化呈现在译文中体现得较为突出。比如:就14条采用“benevolent action/ benevolent ruler/ benevolent/ benevolence”的译文而言,其中,采用形容词“benevolent”翻译的占3条,而采用名词“benevolence”翻译的占11条。再如:就9条采用“perfect virtue/ virtuous practice/ the virtuous”的译文而言,其中,采用形容词“virtuous”翻译的占2条,而采用名词“virtue”翻译的占7条。再如:就7条采用“a good ruler /goodness/ the good man”的译文而言,其中,采用形容词“good”翻译的占3条,而采用名词“goodness”翻译的占4条。这一结果说明:不同译者在词性的表现形式方面呈现多样性。再看同一译者的处理方法,以Arthur Waley为例,他在《论语》英译中,4次采用名词形式goodness、1次使用形容词形式good。这一结果说明:译者在同一译作中,并未拘泥于同一词性,而是在不同场合使用不同词性。

(4)译者对“仁”的典型译法呈现本土学者或海外学者的非典型分布特征

从上表中可以看出,把“仁”译作“benevolent action/ benevolent ruler/ benevolent/ benevolence”的涉及14条译文,占总调查的27%,由8位海内外学者单独或共同译出,包括James Legge(5条)、赵甄陶等(1条)、柯大卫(3条)、汪榕培(1条)、Dwright与Henry(1条)、罗志野(1条)、W. K. Liao(1条),可以看出,本土学者和海外学者选择这个译法的比例相当,所以,不能以信仰基督教的个人背景作为选择benevolent相关词项的英译理由。同理,把“仁”译作“humanity/ humaneness”的译者包括Burton Watson(1条)、汪榕培(1条),从这个译法也不能看出西方学者更倾向于选用具有西方人道主义内涵的词项,因为中国本土学者也同样会选用这个词项。

4.讨论

从词源学解释来看,virtue强调的是人区别于兽性的优秀品质(诸如勇敢、杰出、男子汉气概);benevolent则强调当权者慈善、乐善好施;morality强调道德品质;humanity则强调人道主义的慈善;good强调品质优秀;kind强调友好,尤其是亲属间的慈爱;love强调上帝之爱;compassion强调能感受他人的不幸。可以认为,这8个英译词项从不同侧面解释了“仁”的内涵,但均不是从儒家哲学思想的视角精准把握中华儒家思想的“仁”字。

通过对《中国传统政治文化讲录》一书中含“仁”引文的英译汇总分析,以及对12个英译词项的词源学简要分析,我们发现:用benevolent/morality/virtue/good/love/kind/humanity/compassion/authoritative conduct/man of skill/perfect man/gentleness之类译法来翻译“仁”,其典型优点是规避了中英两种语言之间的矛盾与冲突,简化了目标语读者的理解和接受过程,译文好像离读者/社会更近,但是这些译法的缺点是,由于它不能体现“仁”的中华文化特色,不能涵盖“仁”的全部文化内涵,不利于“仁”作为独特的中华文化概念获得海外认可,事实上译文距离作者/原文可能更远了。

其实,早在十多年前,杨平[5]就通过总结分析数种翻译方法的利弊得失,总结出翻译“仁”的最好办法是音译。他认为,“仁”的种种翻译方法都有其存在的理由,但大都从某个角度来阐释,把孔子的深刻思想简单化了。蒙岚[24]也提出,中华思想文化术语英译应侧重“以我为准”,传播我国的思想精神和价值观,音译法可以认为是“仁”翻译的巨大进步。但刘白玉等[6]和王福祥等[7]却建议音译法和综合性注释法结合使用来翻译古代典籍核心词汇,这样一来,把原来跨出的一大步又缩回去了一半。

其实,音译法早已有先例,比较成功的例子是对“道”的英译。上世纪90年代,汪榕培先生便指出“Tao”(道)一词早已进入英语词典,《牛津英语大辞典》(第17卷)、《章氏新国际词典》(第三版)、《兰登书屋英语大辞典》(第二版)均对“Tao”一词作出专门解释[25]。西方人可以接受“道”的音译词“Tao”,同样也可以接受“仁”的音译词“Ren”。

5.结语

鉴于以上分析,在进行跨文化翻译时,我们将不再仅仅以目的语的思维方式为据,在目的语中搜寻现成的替代词语,试图同化从而消除来源语的陌生化和疏离感。而要对源语文化的内涵加以挖掘,进行适当译解,发出自己作为“他者”的呐喊,这就需要在进行典籍外译时确保典籍思想的活力,实现生命与生命之间的沟通与协作。只有这样,翻译才能保证典籍的生生不息,才能避免静态化与概念化的困境,进而在目的语文化中焕发活力。因此,“仁”的翻译,不能局限于在目的语中寻找现成词语的替代,而应施展儒家的思想力量,采用内涵式“动态与静态、抽象与具象、感性与理性”的跨文化处理方式,再现儒家经典的大义。如果不依照儒家思想进行翻译,一味站在目的语解读者立场展开儒家典籍翻译,将会导致所译不能与经文原旨忠实对应,夫子之教将“不可得而闻”。

以往典籍英译多以西方思维方式加以同化,今天,对“仁”采用音译法是一个较好的解决方案。相信使用音译法“Ren”讲述具有中国元素“仁”的故事,会受到国外读者的欢迎,因为读者希望以中国人的视角了解真正的中国文化。