论古代书论生命语义场中书法批评术语的义场特征

2023-02-26吴士田

吴士田

(东莞城市学院,广东 东莞 523419)

书论是研究书法理论的著作,书论词语具有自己独特的系统,并打上了显著的“生命化”烙印。宗白华指出:“中国古代的书家要想使‘字’也表现生命,成为反映生命的艺术,就须用他所具有的方法和工具在字里表现出一个生命体的骨、筋、肉、血的感觉来。”[1]钱钟书在谈到中国固有的文学批评的特点时也指出:“这个特点就是:把文章通盘的人化或生命化(animism)。”[2]古代书论批评语言也与此一样,融入了强烈的生命精神,并形成自己独特的生命化批评方式,同时,它也聚合成一个词汇丰富的生命语义场词语系统,其中的许多词语固化成了书论批评中的术语或范畴。

遗憾的是,这种打上了“生命化”烙印的书论专科词语,却语义模糊、主观色彩重,极少有学者对之进行过严谨而系统的定义,这给我们准确理解其义带来了许多困难,许多学术上的讨论也流于自说自话。有鉴于此,田旭中、周浩然在1992 年指出,书法批评要摆脱困境,就要从艺术感受走向艺术分析,即将各部分的构成要素逐一进行考察,其中包括词语的考释,这样才能从模糊走向精确[3]。由于传统的研究方法有限,至今这方面的研究并没有实质性的进展。然而,书法理论研究的进一步深入则对书论批评术语的研究提出了十分迫切的要求。丛文俊指出,如果能对古代书论中的感悟和评语系统地整理出来并加以理论概括的话,其学术意义自不待言,同时还可以帮助我们建立起书法风格学[4]。我们认为,对这些术语的研究要想获得突破性的进展,不能仅仅局限在传统一词一句的训诂考释之中,而是要在系统中进行全方位的研究,借助语义场理论就可达到系统考察其词语系统的目的,并为超越传统书论术语考察方法提供一个全新的路径。我们首先要做的工作就是要充分了解此语义系统的内涵与整体特征。

语义场理论是19 世纪物理学上电磁场、引力场的理论产生后,于1924 年,由德国学者伊普生(Ipsen)在《古老的东方人和印度日耳曼语》一书中提出的,后由特里尔(Trier)、威斯杰伯(Weisgerber)等人进行了不断地完善。特里尔提出了聚合关系上的词汇场理论。几乎与之同时,德国学者波兹格(Porzig)提出了组合关系上的语义场理论。他认为,语义场是在一个具有相对封闭域的语义系统中所形成的义位或义丛的聚合,偶尔也指组合关系,即组合义场[5]。

鉴于书论词语的聚合性特征,如果运用语义场的理论,对构词语素的语义特征的对比分析,或许能为我们厘清词义提供一个有效的方法。如“媚”字批评术语包含风媚、便媚、流媚、妍媚、媚好、韵媚、闲媚、丰媚等,但这些词语间界限模糊,于是分辨这些词的异同就成了一个非常困难的任务。然而,我们将这些词语置于语义场中进行考察就可以全面系统地把握其语义。在做这个工程之前,对书论语义场的成因与特征在中国传统文化的场域中进行探讨是十分必要的,否则将西方理论依样拿来,就有水土不服或削足适履的麻烦。

我们可先将这个书法生命语义场的词语分为身体义场和感觉义场。从聚合义场上看,身体义场又可再分为若干子义场。王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”因此,身体义场还可分为形质和神采两部分,形质①“形质”即“形体”,详见詹绪左的《“形质”考辨》一文,《中国书法》2001 年第10 期。义场包括骨、筋、肉、血、肤等,神采义场包括气、韵、神等。感觉义场又可进一步分为肥瘦、秾纤、疏密、生熟、涩滑、快慢、燥润、老嫩等。而最小的义场则主要由这些单音节词作为语素而构成的双音节词组成。以下我们从这些义场中考察其成因与特征。

一、义场的成因

书法艺术以生命融入创作,生命语义场是此一观念在语言表现上的最集中体现。此义场分为身体义场和感觉义场两个子义场,而与此相对应,其哲学基础则分别建立在“意象说”和“物感说”之上。

“意象说”是“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”(《周易·系辞传》)。其取法万物,以模仿自然为务,书法的每一笔画也莫不是天地万物的线条化表现形式。朱良志认为中国书学的取象所涉自然之象、汉字之象和易卦之象,这是从其本质来看的;从中国书法的生命特点来看,取象就是效法生命、显现生命[6]。蔡邕的《笔论》云:“若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”蔡邕所说即为“远取诸物”,然而“近取诸身”则更为便利。苏轼的《论书》云:“书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也。”由此可见,“意象说”的语言实践正与“身体义场”相对应。“身体义场”是以此义场的物象来品评书法,让书法成为演绎生命世界的工具与对象。可以说,“意象说”是中国书学生命精神的核心所在。

“物感说”是建立在书法“以象为本”的特点之上的,它是指天地与人交感,从而化生万般情绪,故以抒发情感为根本。蔡邕的《九势》云:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”又刘勰的《文心雕龙·明诗》云:“人禀七情,应物斯感。感物吟志,莫非自然。”当代学者朱光潜也说:“我们说柳公权的字‘劲拔’,赵孟頫的字‘秀媚’,这都是把墨涂的痕迹看作有生气有性格的东西,都是把字在心中所起的意象移到字的本身上面去。”[7]而生命义场中的感觉义场正是肇于身体各成分而生发出的触觉、视觉、动觉等不同层次的感官知觉,从而抒发出美恶、刚柔、褒贬等情感的个性化体验。

书论生命语义场中的词语多是批评术语。无论是源于“意象说”,还是源于“物感说”,义场都有自己封闭自足的形态,每一个下位义场都有自己的特点。就生命语义场整体而言,其特征大概有如下三点:层级性、互融性、整体性。①为了在一个相对自足又封闭的语料中进行考察,本文选取东汉到晚唐的中古语料进行考察,这一时期的书论涵盖了书论从产生到繁荣的全过程。具体以唐朝张彦远的《法书要录》为主要考察对象,又加入上海书画出版社于1979 年10 月出版的《历代书法论文选》和2015 年7 月崔尔平选编的《历代书法论文选续编》中的一些篇目,这些篇目皆是《法书要录》未加收入的中古书论。以下选取的词语以及所涉及的统计词频皆出自据此所建的语料库。

二、义场的层级性

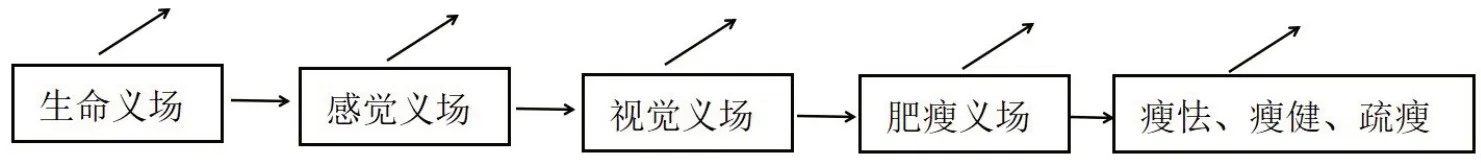

生命语义场的层级性指义场成员有较为规律的上下位层级关系,并一层层呈枝状分布。我们以其中的一枝为例,可以看到不同视角下层级性的不同显现方式,详见图1。

图1 生命语义场上下义场图

第一,从逻辑上看,这种层级是多层次的。从左至右,层级依次下行。从生命义场这个母义场到最下位的具体词语,有五个层级。生命义场是其总场,从总场又分成较小的子场(下位义场),直到最小的子场。就同一语义场中各成员的关系来看,不同的层次也有不同的关系类型。前三级和第五级的语义场成员都共属于一个较大的类,如感觉义场和身体义场是生命义场的子场,感觉义场又包括视觉、触觉、动觉、混觉几个义场,皆是属于类属义场的范畴。而“肥、瘦”“涩、滑”等义场的成员,两两相对,则属于极性反义义场的范畴。

第二,从词义上看,不仅上下位义场之间有种属关系,就是同一义场的词语也有层级上的差别。书论词语语义模糊的重要原因是主观性太强。我们在对这些词语组合进行考察的过程中发现,这些词语语义的主观性是有层级上的区别的,如“神”义场的词语,皆与人的精神相关,但在层级上可以分为可视、可感、可悟等三个层级;“筋”“肉”等义场的词语在强度、弹性上也有高、中、低、无的区别。虽然材料的数量和使用者理解上的偏差都会影响我们对每一个词语进行精细地区分,但对这一长期困扰理论界的问题作开拓性的尝试,无疑是大有意义的。

第三,从词语形态上看,生命义场的母子义场唯有两级,即母义场的单音节词与子义场的双音节词,双音节词组成的是最小义场。换言之,这种层级性是以单双音节的不同来加以表现的,即许多单音节词通过组合成双音节的词语来完成两个义场的上下位关系。如“润”语义场的词语有纤润、润密、美润、温润、妍润、婉润、遒润等7 个。这种组合方式使词义进一步细化,由单体范畴如气、骨、味等到合体范畴,是义场走向成熟的重要标志。正如汪涌豪所说:“即一个单体范畴以自己的含义修饰、限制或说明另一个,并使之意指更加明确,更加深刻。”[8]12

第四,从历时演变的视角看,这些词语历经了从一般词语到专业术语,再从专业术语到书论美学范畴的范畴化过程。因此,其层级性还表现在本义场不同的词语处在词语化、范畴化的不同阶段。如“骨”这个词,本是一般词语,卫夫人《笔陈图》发现了人体这一组织跟书法之间的关系:“昔秦丞相斯见周穆王书,七日兴叹,患其无骨。”唐人书论也多以“骨”设喻,唐窦臮的《述书赋》云:“至如强骨慢转,逸足难追。断蓬征,蔓葛垂。”当“骨”摆脱了修辞性,而直接使用在书法技法上时,就从一般词语过渡到了专业术语。唐朝虞世南的《笔髓论》:“太缓而无筋,太急而无骨。”在此一术语下,又衍生出“骨力”“骨气”“风骨”等专业术语,“骨”则逐渐完成了范畴化的过程。

即使是在众多的书论美学范畴中,也是有层级的差别。如我们看到“骨、筋、肉、血”等单音节词能产性强,在一系列组合词串中具有中心的地位,实际正是语义学中的“原型”范畴,与后来也范畴化的“风骨”“骨体”等也构成了上下层级关系。

一些组合语素词,如快速、迅快等,两个语素义差别很小,成词后又没有新增语义,故后代书论很少使用,概念化、范畴化进程因而停滞。这与动觉词语的不固定,使其没有充分范畴化有一定关系。

词汇化、范畴化的过程也是词语由实转虚的一个过程。汪涌豪说:“古代中国人大多重无胜于有,重虚胜于实,重内美胜于外华,重远韵余味胜于盐赤酱。”[8]19因此,许多“实性范畴”逐渐虚化,呈现出“虚性范畴”特有的精微精致的特征,这给我们准确把握“气势”“气格”“气调”等词语的细小差别带来了挑战。

三、义场的互融性

如果说语义场词语中纵向关系主要体现为层级性的话,那么其横向的关系则体现在互融性。按汪涌豪的说法,互融性是指词语与词语之间循环通释,意义互决,形成一个互为指涉、彼此渗透的动态体系[8]5-6。

生命语义场的互融性可体现为相同层次不同语义场之间的转移,如虞世南的《笔髓论》云:“侧管则钝慢而肉多,竖管直锋则干枯而露骨。”这属于身体义场与感觉义场之间的转移。又如梁武帝的《与陶隐居论书启》云:“画促则字势横,画疏则字形慢。”这属于视觉义场向动觉义场的转移。再如唐朝徐浩的《论书》云:“疏肥令密,密瘦令疏,斯其大径矣。”这属于视觉义场之间的转移。清初宋曹的《书法约言》的一段话,将义场间的转换描述得颇为透彻,兹录如下:

渐老渐熟,乃造平淡……熟则生巧,又须拙多于巧,而后真巧生焉……疏取风神,密取苍老……用骨为体,以主其内,而法取乎严肃。用肉为用,以彰其外,而法取乎轻健。使骨肉停匀、气脉贯通,疏处、平处用满,密处、险处用提。满取肥,提取瘦。太瘦则形枯,太肥则质浊。筋骨不立,脂肉何附;形质不健,神采何来?肉多而骨微者谓之墨猪,骨多而肉微者谓之枯藤。

中古书论生命语义场成员的语义互融现象较为集中地体现在其子义场——感觉语义场中,其表现形式是两种不同语义场的构词语素共同组成一个双音节联合式复合词。如“疏、密”语义场24 个词语的内部结构皆为联合式。我们在生命语义场中共考察了113 个双音节复合词,其中身体语义场词语43 个,感觉语义场词语70 个。在这70 个词语中,有多达50 个词是由两个表达感觉的语素组合而成。除一些同义语素连文或反义语素联合的词语外,如快速、迅快、纤麄、枯槁等,都具有语义融合的特征。

有同一义场不同子场的语素相组合的词语,所列如下:

触觉义场:温润 干枯 枯劲①为方便理解,本文把肤觉中所含的触觉、温觉、冷觉、痛觉等,都称为触觉。

视觉义场:疎瘦 纤薄 纤丽 疏散 疏阔 宽疎 疏瘦 疎通 疎壮 疎薄密丽 密致 绵密 瘦健 高疎 密壮

动觉义场:缓滞

还有不同义场的语素相组合的复合词,所列如下:

视觉+触觉:肥钝 纤润 纤劲 紧密 坚密 劲密 滑泽 纤润 润密

视觉+味觉:疏涩 纤秾 浓纤

视觉+动觉:纤慢 疎慢 疎快 快健 弛慢

味觉+触觉:轻浓 生涩

动觉+触觉:快利 轻快 软缓 软慢 迟涩 滞涩

动觉+痛觉:痛快

还有一些表示知觉和情绪的语素与感觉语素相组合的词语,如果加上这一类,有词义融合特征的词语可达55 个,占感觉语义场词语的78.6%:

知觉+触觉:美润 妍润 婉润 遒润

动觉+知觉:缓弱

情绪+动觉:瘦怯 骏快 急速 闲慢

这种组词方式的大量存在,说明不同义场的语素是可以共生相融在一个词中。这种现象的产生有多方面的原因。

第一,感觉方式的联觉性。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,由于通感的作用,在某种程度上是可以相通的。房德里耶斯(Vendryès)指出:“感官活动的名称也是容易移动的,表示触觉与听觉、嗅觉、味觉的词常常彼此替代着用。”[9]如“润”既是视觉上的,也是触觉上的,“涩”是味觉上的,也是动觉上的。

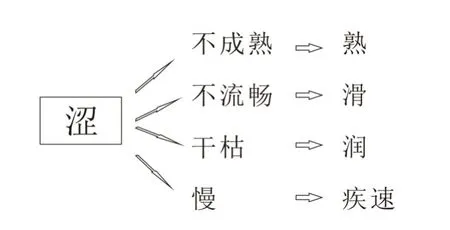

第二,这种融合性与义场词语的多义项有关。当然这也主要是联觉作用而发生的词义引申。如“涩”与“滑”相对。不滑是触觉,即“生涩”的感觉,在此义上与“熟”相对。“滑”则“润”而有水分,故“润”又与“涩”相对。“涩”又有“慢”有语义,故与“疾”相对,详见图2。

图2 词义联觉例图

由此,我们可以理解,如“迟涩”本是动觉与触觉语素的结合,“涩”中“慢”的语义特征融合到了新组合的词中,就有了“迟缓、顿挫”的语义特征,“不成熟、生”的语义又使“迟涩”有了生拙厚重的语义属性。

第三,互融性还表现在对立语素的交融共生中。在感觉义场中,其成员大致皆可分为相反的两极,形成极性反义义场的特征,即肯定A,则否定B,如否定A 并不一定肯定B,二者间有融合与中间状态存在的情况。如“肥”与“瘦”的语义是较为模糊的,它们是两个相对的概念,二者之间并没有一个截然分明的界限,但其中间点和各自最外侧的边界还是比较清楚的。同时,二者还存在一个此消彼长的关系。如“肥”的语义属性从雄壮、厚重、丰媚到肥钝、质浊、痴浊、墨猪;“瘦”的语义属性从瘦健、瘦劲、疏瘦到瘦硬、瘦怯、干枯、枯柴。“肥”与“瘦”可在中间之点找到了一个平衡点,即项穆所言的“中和”。其关系如图3 所示。

图3 词义互融例图

图3 的中间点是对立两极的交融之处,此处并无清晰的界限,是一种相互融合的模糊地带,这也正是书家所追求的理想状态。正如欧阳询《传授诀》中言:“又不可瘦,瘦当枯形;复不可肥,肥即质浊。”

“肥、瘦”义场如此,其他的感觉义场对立语素之间也不出乎此。如孙过庭的《书谱》云:“带燥方润,将遂枯。”又宋曹的《书法约言》云:“迟则痴重而少神”,“速则窘步而失势”。

四、义场的整体性

书论义场的整体性是指通过横向和纵向的融合与连锁,书论语义场内的词语交织成了一个严密的网络,该网络体现出严密的整体化、系统化特征,且这个系统紧密而自足①我们称之为“整体性”,而不使用“系统性”这个名词,是基于这样的考虑:无论是“意象说”的“观物取象”,还是“物感说”的“类比推衍”,都是建立在中国传统哲学的整体观思想上的。。对义场中每一个成员义位的准确把握,都要从整体出发,并考虑到成员间的相互联系和相互作用。

具体来说,书论义场的整体性表现在如下几个方面。

第一,从“人”到“书”。义场中的要素与书法中的要素各自形成一个整体,又一一对应。如人的骨、筋、肉、血、肤等部分,与书法中的中锋、笔锋、墨、水、副毫等相对应,如图4所示。这一点是通过“天人合一”的整体观类比联想而做到的。宋朝苏轼的《论书》云:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为书也。”米芾的《海岳名言》也有云:“字要有骨格,肉须裹筋,筋须藏肉。”也正如方一新所说:“词汇的系统性就表现在词在意识中所形成的各式各样错综复杂的联想的网络。”[10]

图4 身体义场与书法要素对应图

第二,在每一个子系统中,其成员又相对自足,一个成员的变化会影响到另外成员,并使之呈现不同的特点。如“肉”义场单音节词的外部组合形式较为丰富,于是就挤压了双音节词的表达空间,义场中有“肉”义素的双音节词只有“脂肉”“肤肉”2 个。“神交”一词在近代书论中则很少使用了,这与中古后“神遇”的使用增加有一定的关系。“干枯”一词在近代书论中极少使用,也与其后“枯槁”一词的大量使用有关。

第三,在身体义场和感觉义场中,这种整体性的表现形式并不一样。感觉义场中,“肥、瘦”“秾、纤”“生、熟”等皆两两相对,互相依存,使二者在义场中形成一个相对自足的系统。义位是在对立中展示其语义特征的,体现出“奇偶”相生的整体思维观。但对立的双方在具体的表现上却并不相同,如“肥”“秾”“生”比“瘦”“纤”“熟”语域要窄得多,构词能力也较弱。又如“疏”比“密”、“滑”比“涩”、“枯”比“润”所构之词也较少。身体义场的词语则缺乏这种对偶关系。

生命语义场除了以上三个主要特点外,还有语汇的专门化、词语的个性化等次要特点。

就语汇的专门化而言,书论语义场的词语虽然与文论书论用语相近、相通,但仍然有自己独特的表达语汇,如画论中“神韵”一词是重要的美学概念,南朝谢赫在《古画品录》中评价顾骏之的画作:“神韵气力,不逮前贤;精致谨细,有过往哲。”唐朝张彦远亦云:“至于鬼神人物,有生动之可状,须神韵而后全。”(《历代名画论·论画六法》)后文论中也大量引用此概念,明朝胡应麟的《诗薮》就出现了二十处,但此词却并未在中古书论中出现。即使在中古书论中,“韵”也不是严格意义上的书论品评词语。在中古书论中,“韵”字在品评中出现五次:

上捺下捻,终始转折,悉令和韵,勿使蜂腰鹤膝。(王羲之《笔势论十二章(并序)》)

殷钧书如高丽使人,抗浪甚有意气,滋韵终乏精味。(袁昂《古今书评》)

陆平原、李夫人犹带古风,谢吏部、庾尚书创得今韵。(李嗣真《书品后》)

宝光楷之,同调合韵。差池去就,羽翮齐振。(窦臮《述书赋上》)

王逸少与从弟洽变章草为今草,韵媚宛转,大行于世,章草几将绝矣。(张怀瓘《书断上》)

以上五例,均非后世书论中“韵”所代表的韵味深长的艺术境界。这也说明“韵”在中古书论并未成为独立的美学范畴。“嫩”字在书论中使用较少,也很少有双音节的组合词语,但在文学评论中使用的较多,如黄曾省的《名家诗注》(卷四)引《杨仲弘诗法》,要求作五律要做到“深远”“细嫩”。在《石室谈诗》(卷下)中,赵士哲认为,作诗有“四难”,其中之一就是“嫩怯而不老到”。又如文论中早在《文心雕龙》中的《养气》篇就有“精气”一词,但在书论中却并未出现。

书论创作者所用语言的个性化特征也比较明显,这与书论作者的个体偏好有很大关系。如“闲慢”一词只在唐窦臮的《述书赋上》上出现两例;“纤润”一词出现的两例也均在《述书赋上》;“纤慢”“密壮”只出现一例,这些词语后世书论则极少见到;“古涩”一词,中古所出三例也均在唐朝张怀瓘的著述之中。

结 语

语义场中的词语所呈现的层级性、互融性、整体性等特征,是我们解读书论专科词语的重要抓手,在我们面对书论词语的语义模糊状态时,以此特征将相关系列词语串联起来,再行释读,就可收到提纲挈领、批亢捣虚之效。