主要环境因子和混养对单环刺螠幼螠成活和生长的影响

2023-02-26丁子媛刘统昊刘顺王松林孟霄周超仪许星鸿

丁子媛,刘统昊,刘顺,王松林,孟霄,周超仪,许星鸿

(江苏海洋大学海洋科学与水产学院,江苏 连云港 222005)

单环刺螠(Urechis unicinctus)(俗称海肠)属于螠虫动物门(Echiura)、螠纲(Echiurida)、无管螠目(Xenopneusta)、刺螠科(Urechidae)、刺螠属(Urechis),主要分布于中国、朝鲜、俄罗斯和日本,是我国沿海仅有的无管螠目种类[1]。单环刺螠体壁肌肉味鲜美、富含蛋白质和不饱和脂肪酸;体腔液可提取纤溶酶、速激肽等药用活性物质,具有较大的开发利用价值[2,3]。过度捕捞和环境污染等因素使单环刺螠自然资源量日益减少,亟待开展单环刺螠的人工增养殖。幼体培育是海洋经济动物人工繁育的关键环节,关于单环刺螠幼螠的研究多集中在生理生化等方面。许星鸿等[4]采用热滴片法分析了单环刺螠幼螠的染色体数目和核型;杨成林[5]分析了幼螠对蛋白质、脂肪等营养的基本需求量;张立涛[6]发现,单环刺螠不同器官硫双加氧酶在硫化物应激时具有不同程度的氧化解毒作用。然而,关于人工增养殖环境条件的研究仅有少量报道。常林瑞等[7]测定了不同饵料(微绿拟球藻Nannochloropsis sp.和三角褐指藻Phaeodactylum tricornutum)对幼螠生长及摄食强度的影响;李海涵等[8]分析了不同盐度(15、20、25 和30)和底质(泥底、泥沙混合底、40 目沙底、60 目沙底)对幼螠增重率和成活率的影响;孙涛等[9]报道pH 为8 时,单环刺螠的蛋白质积累水平最高,弱碱环境是其适宜生长环境。在幼螠的自然海域环境及人工繁育生产过程中,雨水少的季节海水盐度可能高于30,海沙过筛成40 目或60 目底质耗费大量人力,天然水体中单环刺螠和其他海洋生物共存,且人工单养效益低,但高盐度海水、未过滤的天然海沙、混养生物以及常用的水产饵料如小新月菱形藻(Nitzschia closterium f.minutissima)、扁藻(Platymonas subcordiformis)、螺旋藻(Spirulina)、鼠尾藻(Sargassum thunbergii)等对幼螠存活及生长的影响迄今未见报道。

本研究通过检测不同温度、盐度、底质、饵料等环境因子对单环刺螠幼螠成活率和增重率的影响,研究与鱼、虾、蟹等生物混养时幼螠的存活和生长,以丰富单环刺螠苗种培育的基础资料。

1 材料与方法

1.1 材料

实验用单环刺螠、日本螠(Charybdis japonica)、脊尾白虾(Exopalaemon carinicauda)和矛尾复虾虎鱼(Synechogobius hasta)等,于2020 年4 月购自江苏省连云港市海州区海宁中路水产品市场。挑选活力较强的单环刺螠成熟个体,进行人工授精,培育出大小均匀、收缩力强、健康强壮的幼螠作为实验材料。养殖生物具体个数及初始体质量见表1。

养殖容器为50 cm×40 cm×35 cm 的塑料箱。饵料包括小新月菱形藻、扁藻、螺旋藻粉、鼠尾藻粉、海参开口料等。小新月菱形藻、扁藻为本实验室培养的藻液,密度均为107个细胞/mL,直接撒入水体。螺旋藻粉、鼠尾藻粉、海参开口料为市售干粉,用300 目筛绢网滤入水体中投喂。样品使用电子分析天平测量(精确到0.0001 g)。

1.2 实验方法

单环刺螠耐受环境为温度-2~31℃、盐度13.8~35.9,在自然海域中栖息在泥沙底质中,为滤食性[10,11]。本实验采用静水法,实验期间连续充氧,每天换水1/3~1/2,早晚各投喂1 次,室内自然光照,养殖实验时间为一个月。

1.2.1 温度实验

设10℃、15℃、20℃、25℃和30℃组,每组3 个平行,每放入15 个大小相近的幼螠,加入5 L 盐度25 的海水,底质为40 目沙,投喂混合藻粉(螺旋藻粉+鼠尾藻粉+海参开口料),3 种饵料投喂量均为2 mg/个幼螠),每天早晚各投喂一次。养殖箱放入生化培养箱内调控温度。

1.2.2 盐度实验

设15、20、25、30 和35 盐度组,每组3 个平行,不同盐度梯度的海水一次性配制5 L,每个实验组中放入15 个大小相近的幼螠,水温20℃,底质为40 目沙,投喂混合藻粉。

1.2.3 底质实验

设无底质、泥、泥沙、天然海沙、40 目沙和60 目沙6 个底质处理组,每组3 个平行,加入5 L 盐度25 的海水,每个实验组中放幼螠数、水温和投喂同上。

1.2.4 饵料种类实验

设螺旋藻粉(投喂量为6 mg/个幼螠)、混合藻液(小新月菱形藻和扁藻按投喂量各3 mL/ 个幼螠)、螺旋藻粉+混合藻液(螺旋藻粉投喂量为3 mg/个幼螠,小新月菱形藻和扁藻按投喂量各1.5 mL/个幼螠)、混合藻液+海参开口料(海参开口料投喂量为3 mg/个幼螠,小新月菱形藻和扁藻按投喂量各1.5 mL/个幼螠)和混合藻粉(螺旋藻粉+鼠尾藻粉+海参开口料3 种饵料投喂量均为2 mg/个幼螠)共5 个组。每组3 个平行,底质为40 目沙,每组中幼螠数、水温、盐度和投喂同上。

1.2.5 混养实验

混养实验分为7 组,每组3 个平行(表1)。7 组实验均控制温度为20℃,盐度为25,pH 为7.5~8.0,底质为40 目沙。在第2、5 组的养殖箱中放入2根直径为10 cm 的PVC 管作为蟹栖息处。

表1 混养实验组设置Tab.1 Setting of mixed breeding experimental group

第1 组投喂螺旋藻粉,投喂量为6 mg/个;第2、3、5、6 组投喂正大水产混合饲料,投喂量为40 mg/个;第4、7 组选用冻干红虫饵料,投喂量为150 mg/个。混养组中单环刺螠不单独投喂。如果有个体死亡,及时取出,保持水质良好。

1.3 数据采集与处理

本实验采用SPSS 25 分析软件对实验数据进行单因素方差分析(One-Way ANOVA),LSD 多重比较和Duncan's 检验,显著水平设为P<0.05。

成活率(%)=(实验结束时存活的幼螠数/实验初始幼螠数)×100%;

增重率(%)=(Wt-W0)/W0×100%。

注:Wt和W0分别为实验初始和结束时幼螠体质量(g)。

2 结果与分析

2.1 温度对幼螠成活率和增重率的影响

单环刺螠的成活率随温度的升高呈现先增高后降低的趋势(图1)。当温度为30℃时,幼螠的成活率降至31.11%,与其他温度组差异显著(P<0.05);当温度为15℃~25℃时,幼螠的成活率受温度影响不大,基本上可达到95%,各温度组无显著性差异(P>0.05);当温度处于15℃~20℃时,幼螠成活率最高,可达97.78%。

图1 不同温度对幼螠成活率的影响Fig.1 Effect of different temperature on survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

单环刺螠的增重率随温度的升高呈现先增高后降低的趋势,各温度组之间存在显著性差异(P<0.05),低温或高温均会抑制幼螠的生长发育,且低温对单环刺螠幼螠的增重率影响更大,当水温为10℃时,幼螠的增重率仅有(2.16±0.65)%,20℃时,幼螠的增重率最高,可达(98.89±1.95)%(表2)。从图1 和表2 可得,15℃~20℃时,单环刺螠幼螠的成活率无显著性差异,但20℃时幼螠的增重率最高,结合不同温度实验组幼螠的增重率和成活率可得,单环刺螠幼螠的最适生长温度为20℃。

表2 不同温度对幼螠增重率的影响Tab.2 Effect of different temperature on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.2 盐度对幼螠成活率和增重率的影响

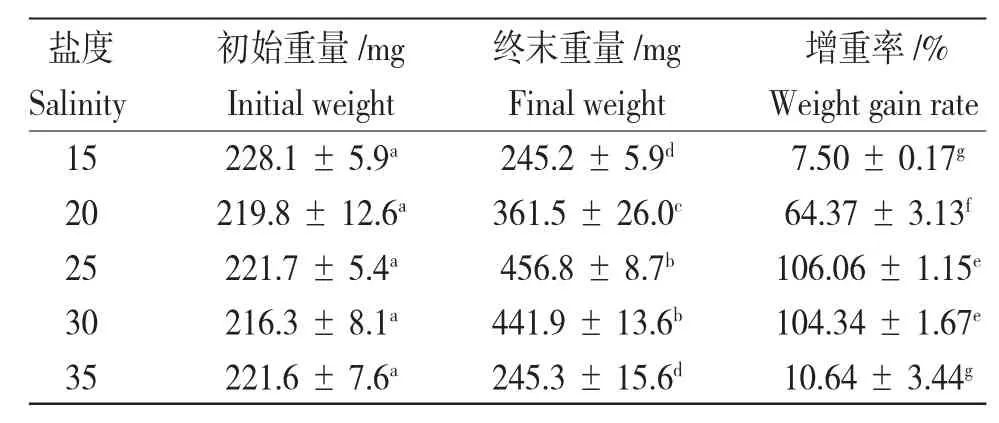

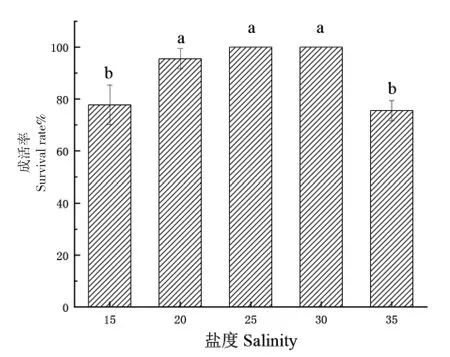

单环刺螠的成活率随盐度的升高呈现先增高后降低的趋势(图2)。当盐度为15 和35 时,幼螠的成活率最低,为75.56%,与其他盐度组差异显著(P<0.05);当盐度为20~30 之间,各盐度实验组幼螠的成活率无显著性差异(P>0.05);当盐度处于25~30 时,幼螠成活率最高,可达100%。单环刺螠幼螠的增重率随盐度的升高呈现先增高后降低的趋势,低盐或高盐幼螠的增重率均会降低,抑制幼螠的生长发育。25、30 盐度组中幼螠的增重率无显著性差异,但与其他盐度组差异显著(P<0.05),其中盐度为25 时幼螠的增重率最高,为(106.06±1.15)%。15、35 盐度组中幼螠的增重率无显著性差异,但与其他盐度组差异显著(P <0.05),其中盐度为15 时幼螠的增重率最低,仅有(7.50±0.17)%(表3)。结合不同盐度实验组幼螠的增重率和成活率可得,单环刺螠幼螠的最适生长盐度为25~30。

表3 不同盐度对幼螠增重率的影响Tab.3 Effect of different salinity on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

图2 不同盐度对幼螠成活率的影响Fig.2 Effect of different salinities on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.3 底质对幼螠成活率和增重率的影响

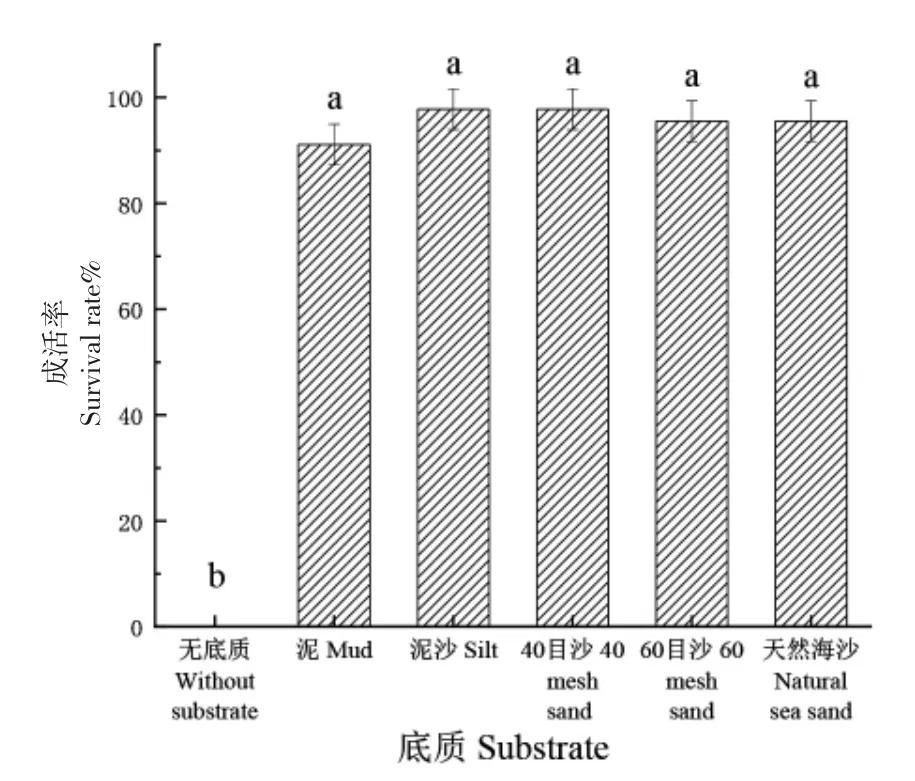

无底质组单环刺螠幼螠的成活率为0%;在一个月内各底质组幼螠成活率均高于90%,其中以40目沙为底质的实验组幼螠成活率最高,为97.78%,以泥为底质的组幼螠的成活率最低,为91.11%,但各底质组之间成活率差异不显著(P>0.05)(图3)。以泥为底质和以泥沙为底质的实验组单环刺螠幼螠的增重率显著低于以天然海沙、40 目沙和60 目沙为底质的实验组(P<0.05),且以泥为底质的实验组幼螠的增重率最低,仅(19.76±2.30)%。以40 目沙、60 目沙和天然海沙为底质的实验组幼螠的增重率无显著性差异(P>0.05)(表4)。结合不同底质梯度实验组幼螠的增重率和成活率可得,40 目沙底组幼螠成活率和增重率均略高于60 目沙底组、天然海沙底质组幼螠的成活率和增重率,但差异不显著(P>0.05),因此,底质对单环刺螠幼螠的生长发育不可缺少,沙底比泥底或泥沙混合底质更适宜,但沙子颗粒大小对其影响不大。

图3 不同底质对幼螠成活率的影响Fig.3 Effect of different substrate on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.4 饵料对幼螠成活率和增重率的影响

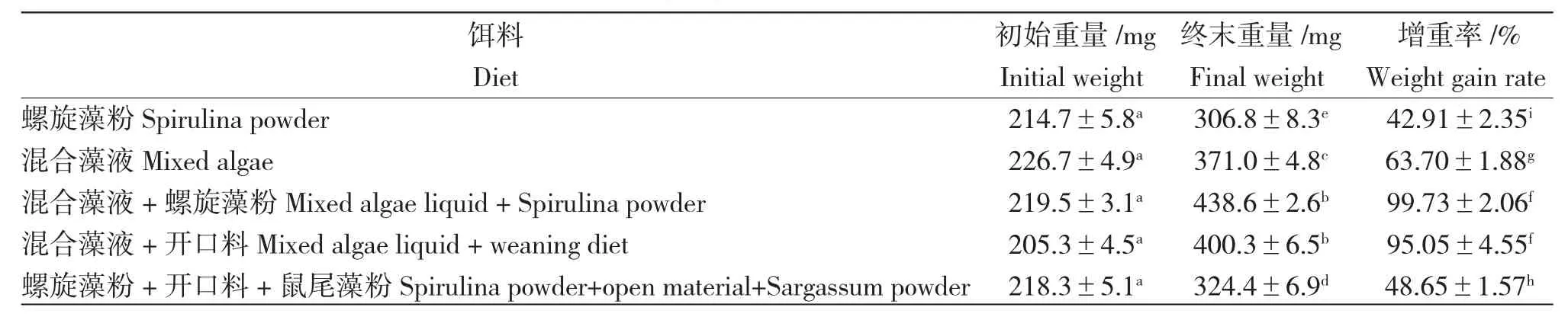

不同饵料组单环刺螠幼螠的成活率都较高,饵料无显著影响(P>0.05);混合藻液、(混合藻液+螺旋藻粉)、(螺旋藻粉+开口料+鼠尾藻粉)实验组幼螠的成活率最高,为97.78%(图4)。投喂螺旋藻粉组幼螠增重率最低,仅有(42.91±2.35)%;投喂(螺旋藻粉+开口料+鼠尾藻粉)组幼螠增重率也偏低,为(48.65±1.57)%;投喂(混合藻液+螺旋藻粉)和(混合藻液+开口料)的实验组幼螠增重率明显高于其他实验组(P<0.05),但两组幼螠增重率无显著差异(P>0.05)(表5)。结合成活率和增重率可得,投喂(混合藻液+螺旋藻粉)或(混合藻液+刺参开口料)更适宜幼螠生长发育。

表5 不同饵料对幼螠增重率的影响Tab.5 Effect of different diets on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

图4 不同饵料对幼螠成活率的影响Fig.4 Effect of different diets on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.5 混养对幼螠成活率和增重率的影响

不同混养条件下单环刺螠幼螠的成活率不同,与脊尾白虾混养组幼螠成活率与幼螠单独养殖组(以下称对照1 组)幼螠成活率无显著差异(P>0.05),但与日本蟳混养的实验组和矛尾复虾虎鱼混养组幼螠的成活率相比明显较高(P<0.05),为93.33%(图5)。

图5 不同混养生物对幼螠成活率的影响Fig.5 Effect of different polyculture patterns on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

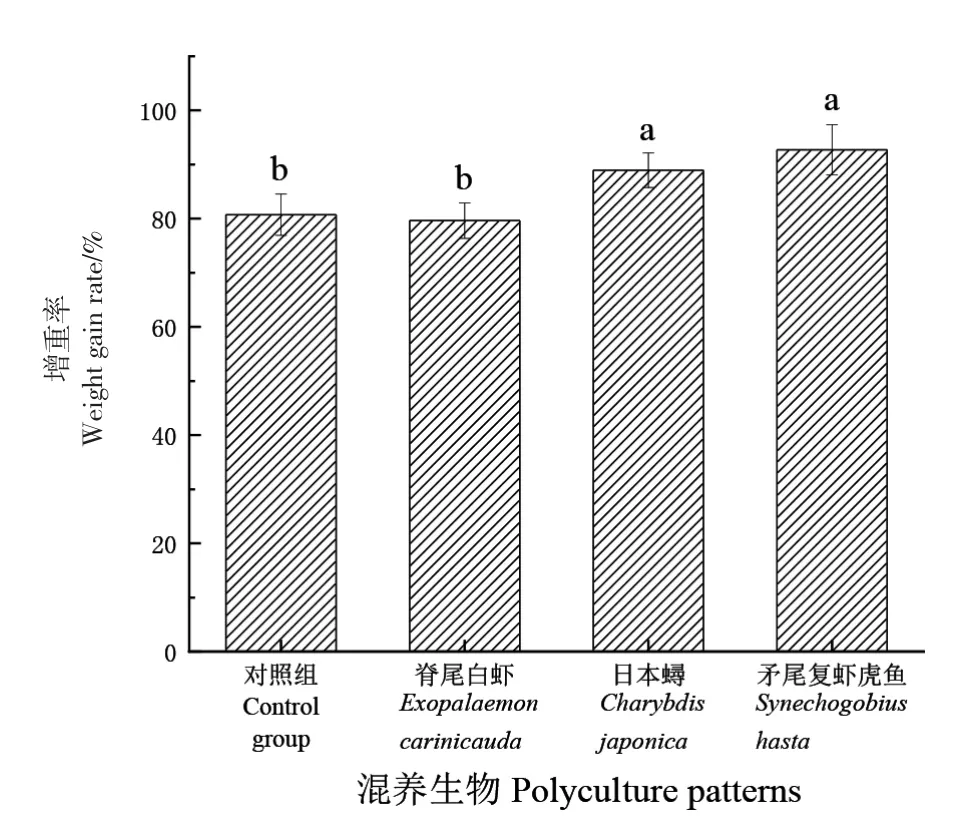

单养幼螠的增重率为(80.71±3.81)%,与脊尾白虾混养的实验组幼螠的增重率为(79.62±3.29)%,与对照1 组幼螠的增重率相比差异不显著,与日本蟳混养的实验组幼螠的增重率为(88.92±3.20)%,与对照1 组和虾螠混养实验组中幼螠的增重率相比有明显差异(P<0.05),鱼螠混养系统中幼螠的增重率为(92.71±4.64)%,明显高于对照组1 组和虾螠混养组(P<0.05),与蟹螠混养组无显著性差异(P>0.05)(图6)。

图6 不同混养生物对幼螠增重率的影响Fig.6 Effect of different polyculture patterns on the weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

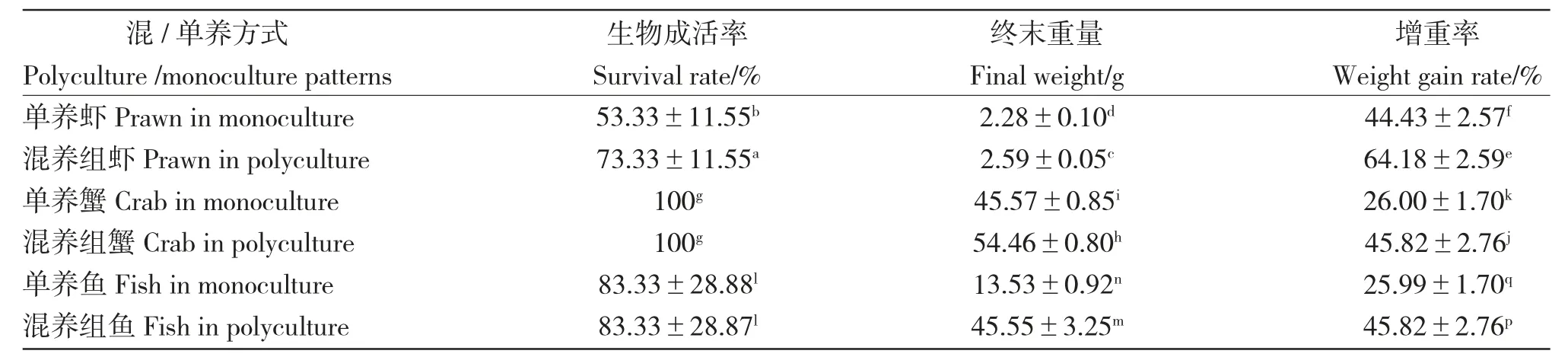

脊尾白虾单养(以下称对照2 组)时脊尾白虾的成活率为(53.33±11.55)%,与单环刺螠幼螠混养时脊尾白虾的成活率为(73.33±11.55)%,与对照2组差异明显(P<0.05);对照2 组的脊尾白虾增重率为(44.43±2.57)%,与单环刺螠幼螠混养时脊尾白虾的增重率为(64.18±2.59)%,与对照2 组差异明显(P<0.05)。日本蟳单养(以下称对照3 组)时日本蟳的成活率为100%,与单环刺螠幼螠混合养殖时日本蟳的成活率亦为100%,与对照3 组相比无显著性差异;对照3 组的日本蟳增重率为(26.00±1.70)%,与单环刺螠幼螠混养时日本蟳的增重率为(45.82±2.76)%,与对照3 组相比差异较明显(P<0.05)。矛尾复虾虎鱼单养(以下称对照4 组)时矛尾复虾虎鱼的成活率为(83.33±28.88)%,与单环刺螠幼螠混养时矛尾复虾虎鱼的成活率为(83.33±28.87)%,与对照4 组相比无显著性差异;对照4 组的矛尾复虾虎鱼的增重率为(25.99±1.70)%,与单环刺螠幼螠混养时矛尾复虾虎鱼的增重率为(45.82±2.76)%,与对照4 组相比差异较明显(P<0.05)(表6)。

表6 不同混养生物成活率和增重率对比Tab.6 Comparison of survival rate and weight gain rate of culture animals in polyculture patterns

3 讨论

3.1 温度对幼螠成活和生长的影响

温度是影响海洋生物生长发育最重要的主要环境因子之一。温度突变会使担轮幼虫期的刺螠成活率急剧下降,在较高温环境下突变范围超过6℃,幼螠在短期内全部死亡,而低温环境下往往能存活一半;在一定温度范围内(13~22℃),幼螠对温度突变有一定的适应能力[12]。李诺等[10]研究发现,单环刺螠的生活温度范围较广,在-2~31℃均可生存,低温或高温对单环刺螠的生长速度和成活状况都会产生不良影响,甚至死亡。本实验数据与该研究数据相似。对多种海洋生物的研究发现,温度还与体内免疫酶活力有关,随着水温升高,生物体内的酶活力增强,幼体对饵料消化以及体内同化作用随之增高,增重率也随之增高,幼体生长速度加快;在低温环境下,酶活力降低,甚至失去,摄取的食物不能完全消化,抑制了幼虫的生长发育[13-15]。与单环刺螠相似的贝类,在适温范围内,不同温度对稚贝生长速率的影响差异显著。本研究所得结果与之相近,在适宜的温度下,单环刺螠的成活率和增重率随温度的升高均呈现先增高后降低的趋势,温度过低或过高均会降低幼螠的成活率,抑制幼螠的生长。

单环刺螠幼螠孵化的最适温度为15~21℃[16];幼螠生长的适宜水温为15~20℃[17]。本实验得出幼螠生长的适宜水温为15~25℃,与相关报道略有差异,分析原因为,本实验所用幼螠较为成熟,而其他的研究多为单环刺螠担轮幼虫期,幼螠比孵化初期的担轮幼虫对温度的耐受性显著提高。本实验结果发现,当温度达30℃时,幼螠的成活率明显降低,表明幼螠与冷水性生物的适宜温度相似。

3.2 盐度对幼螠成活和生长的影响

盐度与水生生物体内渗透压密切相关,低盐环境使贝类闭壳,减少体内外水流交换以平衡渗透压,从而使其摄食功能下降,影响清滤率、滤食率;高盐使贝类内环境紊乱,不足以平衡渗透压,影响摄食功能[18]。单环刺螠与某些贝类同为海洋滤食动物,不适宜的盐度对单环刺螠的影响规律与贝类相似。盐度变化严重影响机体的免疫功能,在高盐或低盐环境下,生物体为了调节体内外渗透压,会适当地改变血细胞的密度,超过临界值免疫功能下降[19]。盐度突变能刺激机体产生应激反应,增加活性氧含量,提高超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)活性,消除高盐或低盐引起的过量自由基,减少氧化损伤,降低丙二醛(Malondialdehyde,MDA)含量,降低脂质过氧化程度,提高免疫力,提高耐受性[20]。朱晓莹等[21]研究发现,随盐度升高,单环刺螠血细胞密度也升高;低盐或高盐都会使SOD活性下降、MDA 含量升高;酸性磷酸酶(Acid Phosphatase,ACP)活性在低盐度时先下降、后上升、最后下降,在高盐度时先上升后下降,单环刺螠在20~30 盐度下免疫力较强,低盐比高盐对免疫能力的影响更为显著。

高盐会使幼螠吐脏,因吸水能力降低而脱水;而低盐会使单环刺螠的体壁变色,收缩能力下降等,影响其生理生长状态。世界各大洋表层海水受人为因素、地理位置及季节变化的影响,盐度分布不均,平均盐度为35。研究高盐度下幼螠生长的变化规律可补充基础研究资料。李海涵等[8]分析了不同盐度(15、20、25、30)对幼螠增重率和成活率的影响,发现幼螠的最适生长盐度为25~30,但没有涉及高盐度对幼螠生长的影响。本实验提高盐度梯度上限,发现盐度为35 时幼螠增重率和成活率显著较低。本研究表明:单环刺螠的成活率和增重率随盐度的升高均呈现先增高后降低的趋势,盐度过低或过高均降低幼螠的成活率、抑制幼螠的生长。单环刺螠幼螠的最适生长盐度为25~30。刘峰等[22]报道,幼螠在盐度20.8~35.2 时生长较快。郑岩等[11]提出单环刺螠幼螠最适盐度范围为20.8~35,盐度最高值均高于本实验结果。推测可能由于本实验中不同盐度梯度的海水是提前配制好,幼螠投放水体中无过渡阶段所致,如果将水体盐度逐渐增加,可能会使幼螠对盐度的耐受力有所提高。

3.3 底质对幼螠成活和生长的影响

海洋中营底栖生活的生物对底质有较强的依赖性。主要环境因子对单环刺螠生长发育的影响研究较多,但底质对单环刺螠成活率和增重率的影响研究较少。单环刺螠营底栖生活,底质的种类及颗粒大小对其生长、生活生理状态有着至关重要的影响。本实验结果表明,单环刺螠幼螠的生存离不开底质,不同底质对幼螠的生长影响不同,但沙粒径大小对幼螠的成活和生长没有显著性影响。Allan等[23]实验结果表明,有无底质对结群新对虾(Metapenaeus macleayi)的成活率无显著影响,但有底质组对虾的生长率显著高于无底质组;蔡英亚等[24]报道,青蛤(Cyclina sinensis)在含沙的底质中生长率较其他底质组显著增加;牛从从[25]发现泥质底或泥沙质底更加有利于单环刺螠幼虫的附着变态,纯沙或未过滤沙环境下,幼虫停止变态甚至全部死亡。本研究结果显示完成变态和附着阶段的幼螠更适合于沙底质中生存,表明其在不同的生长阶段有着不同的环境需求。李海涵等[8]的研究也表明:单环刺螠幼螠在不同底质环境下的成活率和增重率不同,其对底质有明显的选择性,与本实验结果一致。

孙阳等[26]研究发现,底质中沙的含量对单环刺螠的生存起着决定性的作用,在纯沙条件下单环刺螠增重率最大、变色率最高,在含70%沙的条件下成活率最高,随沙含量的增加单环刺螠增重率升高、变色率升高,纯沙最适合刺螠生长,与本实验结果相似。目前虽已有关于过滤的40 目或60 目海沙底质对幼螠生长的影响报道[8],但缺乏未过滤天然海沙对幼螠培育的影响资料,且生产中海沙过筛耗费大量人力、增加成本。本研究结果表明,以天然海沙为底质,幼螠的增重率与成活率均较高,与过筛细沙中培育的幼螠无显著差异,因此只要找到合适底质的海区进行人工养殖或放流,幼螠可以存活、生长,这为单环刺螠资源保护提供了依据。

3.4 饵料对幼螠成活和生长的影响

饵料的种类与质量直接影响滤食性生物的存活与生长。投喂等鞭金藻(Isochrysis galbana)的硬壳蛤(Mercenaria mercenaria)稚贝成活率最高,投喂混合藻稚贝的日生长率最高[27]。不同饵料组厚壳贻贝(Mytilus coruscus)稚贝的壳长和壳高存在显著差异[28];混合饵料组稚贝的壳长和壳高明显高于单一饵料组。在毛蚶(Scapharca subcrenata)生长过程中,多种藻类混合投喂时幼体的生长最快,与单一藻类投喂相比具有明显优势[29]。常林瑞等[7]发现投喂单一微绿拟球藻时,幼螠的增重率明显低于投喂混合饵料组(微绿拟球藻和三角褐指藻)。在本实验中,混合藻液组的幼螠增重率虽然比(混合藻液+螺旋藻粉)和(混合藻液+开口料)组的增重率低,但比投喂单一螺旋藻粉组的增重率显著增加,且投喂单一螺旋藻粉组的幼螠成活率较低,表明混合饵料的营养成分更为全面,更适合幼螠的生长发育。野生的单环刺螠幼螠可以摄取沉积物表层的有机物来满足自身的生长需求,但在人工培养过程中,底质中有机质含量降低,单一饵料易造成幼螠营养不足,导致幼螠生长发育缓慢、成活率下降,因此,在人工养殖过程中要注意饵料营养的均衡,以促进幼螠快速生长。

本实验结果表明,混合饵料的组成对幼螠的生长影响亦有影响,(螺旋藻粉+开口料+鼠尾藻粉)实验组幼螠的增重率明显低于其他混合饵料组。乔洪金等[30]发现随着饲料中鼠尾藻粉添加量的增加,大菱鲆幼鱼的增重率、摄食率等均呈逐渐降低的趋势。Yildirim 等[31]报道在海洋生物饵料中添加鼠尾藻粉会造成饲料风味改变,因降低了摄食率而增重率下降。Pernado 等[32]研究表明,尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)对于鼠尾藻(Sargassum muticum)的消化利用率明显低于其他藻类。因此在幼螠的饵料中添加鼠尾藻粉的比例不宜过高,既适于幼螠生长且成本低廉的饵料成分配比有待于进一步研究。

3.5 混养对幼螠成活和生长的影响

单一养殖模式成本高、效益低,符合生态学的混养模式更加有利于养殖产量的提高[33]。本研究发现,虾螠混养系统中幼螠的成活率与对照组相似,但混养组脊尾白虾的成活率与增重率均比对照组高,其原因可能是由于幼螠充分摄食了多余的饵料及虾排泄物,减少了有机物造成的水质恶化,使水体中的营养物质和能量能够得到良性循环,促进了脊尾白虾的成活与生长。青蛤、江蓠(Gracilaria)混养水体中总氮、总磷的浓度总体低于饲养单一生物,极大提高了混养组N、P 的利用率,虾类、滤食性生物和大型藻类在增加经济收益的同时可以显著降低养殖水体的污染[34]。单环刺螠属于滤食性生物,与虾及大型藻类混养,在减污的同时不影响经济收益,使养殖生物的生存空间得以充分利用,可促进海洋渔业的可持续发展。

从本实验结果看,蟹螠混养组中幼螠存活率虽然低于单养幼螠组和虾螠混养组,但仍高于70%,且蟹螠混养组中幼螠的增重率明显高于两组,表明单环刺螠和日本蟳混养具有一定的可行性。在混养时,先投放单环刺螠幼螠,待幼螠全部钻沙后再放入日本蟳,同时在养殖池内放入PVC 管作为日本蟳的栖息地,可减少其对幼螠的捕食。据周演根等[35]报道,虾蟹混养系统中,蟹类在捕食大型饵料过程中可产生残渣,而虾类可充分利用所产生的饵料残渣,结合本实验数据推测,此优势同样出现在蟹螠混养系统中,幼螠摄食饵料残渣,既促进了物质循环,又净化了水质,但幼螠和蟹苗投放顺序有要求,所以在生产实践中实施上有一定难度。

矛尾复虾虎鱼是连云港海域特有的肉质鲜美的鱼类。本实验结果表明:单环刺螠幼螠不宜与矛尾复虾虎鱼混养,鱼螠混养组幼螠的成活率极低,其原因为矛尾复虾虎鱼盛产在滩涂上,在泥滩上作穴,栖息地与单环刺螠相近,两者混养会捕食幼螠。裴宇[36]将凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)与金钱鱼(Scatophagus argus)混养,发现混养可以改善水环境、增加能量转化率、平衡浮游生物量,提高经济收益。但海水鱼类一般为肉食性或杂食性,鱼螠混养模式不适合用于生产实践。

3.6 结论

本实验结果表明,幼螠的养殖温度为15~25℃(最适20℃),盐度为20~30(最适25~30),底质为沙,适合投喂(混合藻液+螺旋藻粉)或(混合藻液+海参开口料)。为改善养殖环境,提高养殖产量,建议将单环刺螠与虾混养,建立符合生态学的新型养殖模式。