毛泽东:向全世界讲述“延安故事”

2023-02-22

“事实胜于雄辩,真理高于一切。外国人中国人的眼睛,总有一天会亮起来的。现在果然慢慢地亮起来了!”

1937年至1947年,延安作为中共中央所在地,是中国革命的“神经中枢”和总后方,同时也是国际各界人士心中的“未知之地”。

随着“红色中国”大门的打开,一个鲜活明亮的延安让世界惊叹。正如毛泽所言:“事实胜于雄辩,真理高于一切。外国人中国人的眼睛,总有一天会亮起来的。现在果然慢慢地亮起来了!”中国共产党人,由此进一步走向世界。

国内外纷纷把目光转向了中国共产党和延安

烽火连天的抗战时期,延安这片红色热土对外界来说还是神秘的存在,没有发声的渠道,有的只是谣言和猜疑的遮蔽,中国共产党及延安在外界的形象是模糊的、歪曲的。正如斯诺在《西行漫记》一开篇所说:“在世界各国中,恐怕没有比红色中国的情况是更大的谜,更混乱的传说了。”

当时,国民党对共产党与延安的“描述”是这样的,诬称中共是“共匪、赤匪、强盗、暴徒”;刻意贬低共产党领导的人民军队的抗日努力与功绩,对外宣称“共产党没有和日本人打过一次仗”,“目前希望他们打日本人也只能是奢望”;抹黑共产党领导下的边区生活,说是“罂花满地”,人民如何苦惨,生活如何穷困,稍有资产者则剥榨净尽。这些污蔑言论在一定程度上对共产党的形象造成了损害,也产生很多误解。

与此同时,面对日益严峻的抗战形势,国内外关心抗战大局的各界人士对“中国前途在哪里”的担忧越来越重,纷纷把目光转向了中国共产党和延安,愿意听听来自延安的“故事”。他们迫切地想知道,能否从中国共产党那里找到“中国的希望”?中国共产党这支越来越强大的力量,以及边区这片被国民党花大力气“包裹”起来的土地,究竟是什么样的?

在这种情况下,经过毛泽东的精心谋划和组织,中国打响了讲好“延安故事”这场舆论攻坚战。曾经作为晋西北绅士访问团成员来延安参观并入住交际处的刘菊初回忆中有这样一个细节:交际处客厅壁间有毛泽东的题词:“只有团结,才能胜利,只有诚意,才能团结,我们用诚意向全国求团结。抗日民族统一战线,已经建立起来了。发展下去,扩大与巩固下去,日本帝国主义,是不难战胜的。”

从1938年到1941年,延安交际处先后接待来客7000多人。1942年一年就接待中外客人2000余人。美国记者冈瑟·斯坦翔实地描述了他们在延安交际处生活、采访的情况:

我们到了政府招待所,一座既有窑洞又有小砖屋的舒适大院。有几个人用友好和自然的态度来接待我们。我们每个人都有一间简朴的小房间,地是用砖铺的,窗是用纸糊的,房内有一张临时做成的木板床,一只新的大桌子和一些鲜花。经过长途跋涉之后,我们现在可以单独地安定下来休息了。

共产党人似乎并不像我想象的那样热心或善于宣传。开头几天没有出现什么情况。看来对于我们的到来,他们是很高兴的,而且愿意协助我们工作。但是他们并不想故意给我们留下深刻印象,显示出一种平静的保留态度。他们对我们的态度似乎是:用你们自己的眼睛去了解我们。

在参观者的笔下,不难发现:一个真实而鲜活的延安自然地展现在各界人士面前。

毛泽东:“今后来延安的客人,凡要求见我的,你尽可以答应他们”

如何向八方来客讲述延安故事?毛泽东亲自带头、亲自示范。一次,延安来了一个国民党政府行政院代表团,团长提出先要由自己单独见毛泽东,然后全体团员见毛泽东,考察完毕,还要向毛泽东辞行,如果加上欢迎宴会,毛泽东必须出面四次。

边区接待处工作人员考虑到毛泽东工作繁忙,建议把与该代表团的见面次数减少一半。毛泽东知道后,明确表示:“需要我出面四次就四次,你应当予以同意。”并叮嘱:“今后来延安的客人,凡要求见我的,你尽可以答应他们,并把他们的要求及时告诉我。”

毛泽东的“听众”类别很多,有国内的记者、民主人士、知识分子、革命青年、国民党人等,也有国外的记者、政要、团体等。在繁忙的事务中,毛泽东抽出大量时间与他们会谈、交流,向他们讲述“延安故事”,增进他们对延安的了解和认同。同时,也让各界人士成为了他的“间接渠道”,让“延安故事”传播得更远更广。

斯诺对毛泽东与之真诚耐心的交往始终难忘。在斯诺笔下,毛泽东经常与他作长夜甚至是彻夜之谈。“时间已经过了早晨两点,我精疲力尽,但在毛泽东的苍白有点发黄的脸上,我却找不出一些疲倦的表示。在吴亮平(在斯诺对毛泽东进行访问时担任翻译员)翻译和我记录的时候,他一忽儿在两个小房间之间来回踱步,一忽儿坐下来,一忽儿躺下来,一忽儿倚着桌子读一沓报告。”在这样的场景中,毛泽东耐心认真地回答着诸如“你认为在什么条件下,中国人民才能够消耗和打败日本的军队?”等斯诺早已准备好的问题。

除去7月下旬至9月中旬斯諾去前线采访不在保安这段时间外,斯诺几乎每天都同毛泽东会面,谈话所涉及的问题更是极为广泛,远远超出斯诺的预想。其中,许多问题是第一次阐述或提出。

吴亮平后来回忆当时的情形时这样描述:

谈话通常从晚上9点多钟开始,未谈正文之前,毛泽东同志常谈一二个短故事。谈到十一二点钟时,毛泽东同志招待他吃一顿便餐,有馒头和简单的菜,菜里有一点点肉,这在当时的困难条件下已是十分难得的,对客人来说,这是夜宵。但对毛泽东同志来说,则是正常的晚饭……谈话时有正文,也插些故事、闲话,毛泽东同志的态度是那么平易近人,谈话又是那样生动活泼、逸趣横生、久久不倦。斯诺常说这是他生平经历过的最宝贵的谈话。谈话一般都谈到夜间两点来钟。

从斯诺开始,毛泽东会见了大批中外记者,首位采访毛泽东的英国记者詹姆斯·贝特兰在后来的文章中,对在延安抗大毕业典礼上第一次听毛泽东讲话的情景,进行了细致的描述:

他站起来向学员演说时,没有呼喊口号,也没有用“第一”“第二”“第三”来列举他的论点,不是作那种煞似旧式牧师说教般的很费力气的中国式政治演说。他用浓厚的湖南口音轻松地讲话,生动地运用农民的幽默和通俗语言——当他出人意料地讲个玩笑话时,听众发出阵阵的笑声。

毛泽东的这次讲话以及他后来与贝特兰的交谈令贝特兰由衷感慨:“他是我在中国遇到的最冷静、最有条不紊的人。与他谈话,你马上会意识到他头脑灵活,思路清晰,意识到一种巨大的知识力量,除了渊博的知识外,他处理任何问题都非常实际,而且对自己的同胞们有深刻的了解……应该说,毛泽东的那种敏锐性、灵活性,代表了中国人智慧之精华。”

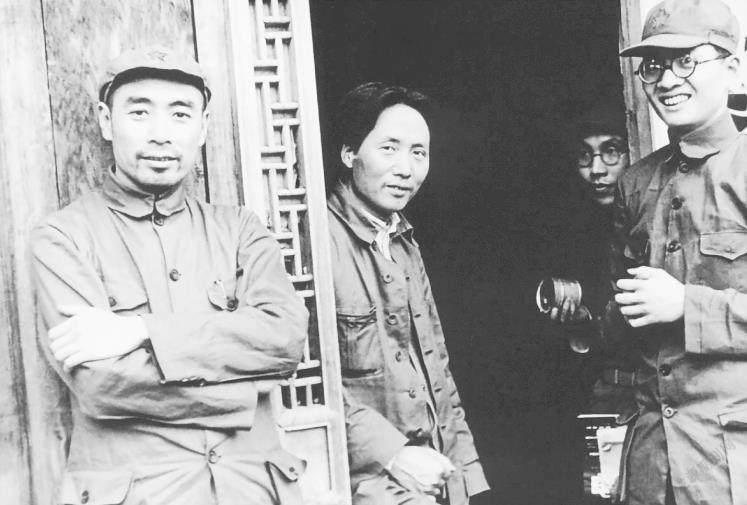

瑞士摄影记者瓦尔特·博斯哈德在延安采访期间,毛泽东正在撰写著名的《论持久战》。在采访结束的20多天后,毛泽东公开演讲了这篇文章。毛泽东的智慧与自信给博斯哈德留下了深刻的印象,他评价毛泽东更像一位古典时期沉思的哲人。对于延安,他则称之为“下一代心目中的麦加圣城”,“这一代人在战火中背井离乡,在延安找到新的信仰归宿”,“共产党点燃了许多中国青年的希望,使他们纷纷涌向延安,主动接受革命教育”。1938年8月17日,博斯哈德在瑞士《新苏黎世报》发表了总标题为《在共产主义中国》的六篇系列报道。其中,对毛泽东的采访刊登在醒目位置。

正式宴会、日常便饭、舞会、剧院等,都是毛泽东讲“延安故事”的场合。美国前驻华外交官约翰·S·谢伟思曾回忆说:“毛泽东在舞会间歇中顺便走到我旁边就座,并开始了持续约20分钟的谈话。”毛泽东提倡要讲“生动活泼切实有力”的话,反对“语言无味,像个瘪三”。“一切反动派都是纸老虎”这一论断,就是毛泽东在1946年与美国记者斯特朗谈话时提出的。对于“纸老虎”的特征以及准确翻译,也是毛泽东的独创,他自己用英语敲定表达为“Papertiger”。

毛泽东坚持用事实说话,注重以情动人、以理服人。贝特兰回忆说,某次谈话结束时,毛泽东把他和翻译送到院子里,还盛情邀请说:“你们一定再来,让我们一起再多谈谈。”即便交谈时有争论,毛泽东仍然不失政治家的风度,不咄咄逼人。对此,不少到访延安的人都深有体会。斯诺说:“他很少对反驳者作正面的进攻……他侧面抄袭反驳者,他一个一个驳倒对方的论点,直到慢慢地把它全部包围起来,然后用最后的滑稽语调或动人的逻辑说服了对方。”梁漱溟在回忆他与毛泽东关于“如何建设新的中国”问题争论不下时说:“他穿着一件皮袍子,有时踱步,有时坐下,有时在床上一躺,十分轻松自如,从容不迫。他不动气,不强辩,说话幽默,常有出人意料的妙语。明明是各不相让的争论,却使你心情舒坦,如老友交谈。”

毛泽东回答了记者们关于抗战政策、抗战前途、国共合作、战略战术、国际形势等方面的问题,介绍了中共和边区的情况,同时也从他们那里了解到国际国内的许多信息。“红色中国”的故事,跟随着史沫特莱、海伦·福斯特·斯诺、贝特兰、王公达以及斯坦因、福尔曼、爱泼斯坦、白修德等外国记者的畅销著作,传遍了世界;也随着舒湮、邓静溪、赵超构等中国记者的真切报道,打动了无数国内民众。

在讲述“延安故事”时,毛泽东适时地运用纸媒的力量

1937年1月,中共中央进驻延安,中央党报委员会随即成立,并负责中共中央党报党刊的编輯出版工作以及新华通讯社、中央印刷厂等的管理、发行工作。党的对外宣传机关逐渐完善。

在讲述“延安故事”时,毛泽东适时地运用纸媒的力量,把党的政策主张及时宣传出去,表明立场,扩大影响。

1944年6月28日,毛泽东在确切得知美军观察组可来延安后,当即表示欢迎。在7月22日观察组第一批人员飞抵延安之前,《解放日报》《新华日报》等集中刊登了大量关于美国民主自由以及中国追求民主的社论和新闻稿。

1944年8月15日,《解放日报》刊登了毛泽东亲自改定的社论《欢迎美军观察组的战友们》,其中“战友们”是毛泽东加上的。在这篇社论里,除了对美军观察组的到来表示欢迎,认为这“对于争取抗日战争的胜利,实有重大的意义”之外,毛泽东还对八路军和新四军的战果做了介绍,以澄清“国民党统治人士的欺骗政策与封锁政策”。

毛泽东这样做,有三层用意:第一,强烈表达中国共产党对抗战的坚定信心与对民主政治的追求;第二,批判国民党的政治独裁;第三,高度肯定美国对延安的“善意”,为争取美军观察组的支持作铺垫。

毛泽东在特定时期的集中宣传造势,确实引起了美军观察组的关注。观察组成员谢伟思在发回美国国务院的报告中,详细记录了毛泽东关于“民主”和“合作”的谈话内容:毛泽东说,“美国会发现我们比国民党更易于合作。我们不怕民主的美国影响——我们愿意欢迎它”,“美国无需害怕我们不愿意合作,我们必须合作,我们需要得到美国的援助”。

经过我方的宣传和解释,观察组逐步改变了对中国抗战的整体印象特别是对中共的态度。1945年2月8日,由美国驻重庆大使馆全体政务官员联名发出的《中国的局势》报告中说:如果美国继续坚持片面支持援助蒋介石的政策,“在中国发生混乱就是不可避免的”,而且灾难性的内部冲突可能加速爆发。

“面对敌人的抹黑,我们说‘请看事实”

毛泽东曾这样说:“我们反攻敌人的方法,并不多用辩论,只是忠实地报告我们革命工作的事实,面对敌人的抹黑,我们说‘请看事实。”这是毛泽东始终坚持的宣传工作方针。

延安和边区的新闻自由给到访者们留下深刻印象。他们把延安与被称为“反共壁垒”的西安作对比说:在西安,“每个人仿佛都是棋盘上的棋子,行动都要严格遵守规则,一般不能按本人意志行事”。黄炎培说:“我们在延安,倒自自在在的。要到哪里,看哪些人,都绝对自由。你不需要带路,你就自己去。”

1944年6月9日,作为中共中央大本营的延安迎来了由21人组成的中外记者团。看到中外记者终于来到延安,毛泽东很高兴。

1944年7月14日,毛泽东会见了美联社记者斯坦因。谈话从下午3时一直持续到次日凌晨3时,内容涉及中国共产党的新民主主义政策、土地革命、经济政策、国共关系等。其间,还发生了一件有趣的事:毛泽东注意到斯坦因写字用的小桌子不稳,便快步走到院子里捡来一块小石头,垫在一只桌脚下。

斯坦因记录并报道了当时会见的场景,其中,专门提到这样一个细节:

毛泽东不回避我提出的任何问题。他的信念给我的印象是诚实的。他论证的逻辑,在我5个月来每天见到的边区社会和政治生活的映衬下,更显得有力。我把我的访问笔记重译成中文交给他看,以免其中有什么错误。差不多有一星期过去了,但笔记仍未退回给我。在这些日子里,当我偶然遇见毛泽东时,他便为因耽搁时间而抱歉地说:“我必须同朱德同志和周恩来同志商议一下我所告诉你的一切。他们同意了。”我的笔记退回来了,原封未动。

在后来的报道中,斯坦因这样写道:

我一直不断地分别拜访共产党和非共产党员的领导人,以及一些重要官员。我恐怕不太考虑到他们的时间。事实上,我是在请问他们,唐突而详尽地了解他们的全部政治生活情况,还要根据国民党对于“共匪”的指控,提出了些不愉快的问题。在东方,还未见有任何人肯接受我这样的采访,但是延安人似乎对此并不介意。

据时任陕甘宁边区政府秘书长的李维汉回忆:接待中外记者参观团的原则是“敞开大门”,让记者自由参观、自由提问。记者们参观访问了很多工厂、机关、学校,如被服厂、兵工厂、难民工厂、皮革厂、振华纸厂、光华农场、国际和平医院、中央医院、中央总卫生处门诊部、医科大学、日本工农学校等。

1944年9月,记者团部分成员来到晋绥军区第八军分区,连续数夜随军观察八路军夜袭日寇汾阳据点的全过程,“八路军游而不击”的谎言被事实击破。

天亮时,战士们押送俘虏回到村里,村民们赶着猪羊,提着鸡蛋红枣,欢天喜地上前来慰问勇士,目睹这一幕的记者们都被深深打动。当翻译告诉他们,老百姓在高呼“共产党万岁”“毛主席万岁”“打倒日本帝国主义”时,他们也情不自禁举起右臂跟着一起欢呼。美国记者福尔曼激动地说:“听国民党官员说八路军六年不抗日了,这次我们亲眼看到八路军在作战。我经过两次世界大战,到过欧、亚、非许多战场,像你们这样军民合作打敌人的情景,从來没见过。”

记者们十分珍惜这一在延安采访的宝贵机会,延安所提供的材料显然“超出了他们的希望”。随行负责监督的国民党“代表团团长”谢保樵,一个专挑毛病的人,后来怒气冲冲却不得不真实地汇报说:“爱泼斯坦一到延安,简直就像回到家里一样!”

记者团成员赵超构参加毛泽东的会见前,担心因穿着不郑重显得过于随便,到了会场,看到延安的许多干部穿着草鞋来见他们的领袖,便安心而坦然地靠在沙发上,并习惯地“伸着赤裸裸的一双脚”,“解除了所有做客人的局促与矜持”。他后来回忆:“(来延安的)最初一星期,我们仿佛有点神经过敏,循规蹈矩,不敢放肆,到了后来,我们的团员甚至扭起秧歌来了。”

除了接受采访外,延安军民毫无保留地展现他们真实的生活。在延安采访的第一位外国记者史沫特莱记录下了当时的情景:

来到延安的外国报纸工作者,感到非常自在。共产党人之间,不存在那种官场生活的繁文缛节和使人疏远的客套。在谈到他们时,我听到有一位记者说出了我以后又从其他外国记者嘴里一再听到的一句话。他说,他们不是中国人,“而是新人”。

这些新闻工作者白天会晤各行各业各种各样的人物,访问各种教育机构,夜晚,看“抗战剧”的演出。他们常和共产党的领袖们作愉快的彻夜长谈,我自己的住处常常轰响着他们的喧笑声。我写条子去邀毛泽东来聊天,他会很快就过来,还会带来一袋花生。然后是中国人要求外国人唱歌,在他们尽力而为之后,中国人或是唱,或是讲故事,或是全体参加一次讨论。

在演戏的晚会上,观众常常齐声跺脚或鼓掌,要求外国来宾表演节目。我们这些美国人,并不擅长唱歌,当人们要求维克多·基恩唱时,他恨不得有个地缝钻进去。但是观众不依不饶。我问维克多是否会跳弗吉尼亚舞。他说他会,于是我和他登上舞台,表演了一场美国民间舞蹈,观众大乐。

史沫特莱是一位性格豪爽、热情活泼的人。她的到来带动了延安的跳舞活动。紧随其后来到延安的海伦·福斯特·斯诺见证了这一幕:

阿格尼丝(即史沫特莱)教朱德、周恩来、罗炳辉、彭德怀几位将军和别的人跳方形舞。一晚上跳下来,阿格尼丝觉得好像全军的人都在她脚上踩过似的。

她那时候已44岁,但是她跟这些笨拙的农村男孩子跳舞时表现出来的活力和同志间的热诚,比未满20岁的少女第一次参加科帕卡瓦纳晚会的模样更令人激动。朱德跳起舞来像打篮球那样全力以赴。每星期一次,大家都到大会堂去跳方形舞,领头的是朱德。

“请看事实”的宣传策略产生了非常好的效果。爱泼斯坦自豪地将中外记者西北参观团称为“全世界人民的眼睛”。1944年8月15日,毛泽东在一篇社论中写道:“事实胜于雄辩,真理高于一切。外国人中国人的眼睛,总有一天会亮起来的。现在果然慢慢地亮起来了!”

自由的边区,吸引了更多的来访者,苏联记者罗曼·卡尔曼到达延安后由衷感叹:“来到中国八个月了,到延安才感到舒服、自由,什么话都可以说啦!”

自信的中共,获得了更多的信任和支持。

在众多到访延安的外国友人中,来自美国的埃文斯·福代斯·卡尔逊是第一位考察抗日根据地的外国军人。抗日战争全面爆发后不久,卡尔逊“作为美国海军的官方观察员,在中国内地跟随中国军队徒步旅行,亲眼看看中国是怎样保卫其独立的”。

1937年9月,他来到八路军总部,朱德亲自到院门口迎接,并告诉他:“你可以接触我们的干部和战士,你可以向他们提出你想知道的所有问题,你完全可以自由行动。”在这里,卡尔逊受到的震撼超出了他的想象。史沫特莱回忆:

他看到许多八路军人员穿着日本军大衣,脸上轻轻地笑了一下。后来,当他得知我们截获四千件日本军大衣、几百匹军马、几百头驮骡和大量的战利品时,他则大吃一惊……八路军的教育情况,即人们所说的“政治训练”也叫他感到诧异。……至于八路军自觉地遵守纪律这一点,就更使他目瞪口呆了。

卡尔逊写给美国总统罗斯福的信,详细介绍了他所观察到的八路军情况,还特别提到:朱德是个仁慈的人,单纯、直率、诚恳。他凡事实事求是。他很谦虚,不出头露面。然而在军事问题上他从不含糊。他有格兰特式的坚忍不拔精神和李式的和蔼可亲态度(美国南北战争中,格兰特是北军司令,后成为美国第十八任总统;罗伯特·李是南军司令)。

1938年5月,在周恩来和林伯渠等人的帮助和安排下,卡尔逊来到延安。毛泽东热情、有力地和他握手,笑容可掬地轻声说道:“欢迎你!我听说你已经跟着我们的队伍转了一大圈,现在欢迎你来延安访问。”在毛泽东的话语中,他深刻感受到中国共产党坚信抗日必胜的信念,他眼中的毛泽东“是独立于漫漫长夜中的奇才,为人民探索着和平、幸福的道路”。

1937年底和1938年,卡尔逊的两次敌后抗日根据地之行,使他了解到八路军的组织建设、思想作风、政治工作、官兵关系、军民关系以及敌后根据地的政治、经济、民兵建设等,丰富了见闻,对抗日根据地也有了深刻的体会,他从内心对中国共产党及其所领导的八路军产生了敬佩之情,也留下了难以忘怀的记忆。

1938年8月16日,他给挚友埃德加·斯诺写信时说:“您知道我是多么感激您给我打开了通往共产党地区的大门。我第一次去那里的旅行是一次启蒙经验,是给了我生命中新的追求目标的一次旅行。”还提到了对八路军的看法:“世界上再也找不到那样一支军队。”

考察结束后,卡尔逊在美国《纽约时报》和《时代》周刊上发表了多篇报道八路军的文章,还刊发了他和朱德的合影。卡尔逊也因此受到美国海军部的警告。为此,他毅然向美国海军部递交了辞职报告,以摆脱美国政府规定的驻外外交和军事官员不能公开发表意见的限制。1938年12月底,脱下军装的卡尔逊回到旧金山。除了积极为中国人民的抗日事业奔走游说,介绍在中国的所见所闻,发表一系列文章外,他还写出了《中国的军队》和《中国的双星》两本书,真实记录了他在中国各战场考察的情况,称华北敌后抗日根据地是“新中国的试管”,并在书中预言“中国共产党必将在中国取得胜利”,在国际上引起了很大震动。

黄炎培第一次来到延安的当天下午,就带着身边人自由自在地考察了住所旁边的延安新市场,在这里参观了货运商店、机关供应商店、联合木器厂以及妇女联合会开办的合作社,发现这里价格公道,“吃的穿的用的,种类着实不少”,其中好多都是自己生产、制作的。在街道上看到有各种新建筑、街头上宣传卫生的黑板报以及陕北本地妇女悠闲的情状,街道整洁、所见到的“男女都气色红润”,传说中的“二流子”一个也没有看到,“没有看到一个游手闲荡的人”,也“绝对没有看见过一个面带烟容而颓唐的人”。

各界来访,为中国共产党打开了连通外部世界的渠道,也为外部世界观察、了解中国共产党提供了难得的窗口和独特的视角。展现在他们面前的中国共产党领导人,并非国民党媒体渲染和外界传言中的“江洋大盗”“土匪流寇”。

斯特朗认为“毛泽东直率的言谈,渊博的知识,诗意的比喻,使这次谈话成为我一生中遇到的最为动人的谈话”。周恩来“头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验”的良好印象,“同国民党宣传九年来污蔑共产党人是什么‘无知土匪‘强盗和其他爱用的骂人的话,形成了奇特的对照”。在国民党报纸上常被称为“赤匪头子”“杀人犯”的朱德,在外国记者眼中却是朴素的、亲和的“老农民”“好先生”形象,其杰出的军事才能固然让人印象深刻,但其“执着于生活,而又有民主作风”的生活态度同样使人耳目一新……

黄炎培和朱德、周恩来、林伯渠等中共领导人、陕甘宁边区政府领导人和部队将领交流座谈后,在日记中感慨地写道:“只觉在座各位高级将领,一般定以为飞扬跋扈得了不起,哪里知道一个个都是朴实稳重,和我平时的想象完全两样。和贺龙同桌谈天,就有这种感想。像朱德的厚重温文,更不容说了。”

中共领导人在理想、信念、品格、意志、作风等方面展现出的人格魅力,不仅是一次个人素养的呈现,更是中共及边区人民有活力、有信心的一个缩影,外界也从中看到了一个有希望、有前途的中国。

“中国的希望在延安”

那些曾經对中国共产党有种种疑问的人,在延安纷纷找到了答案。

写下“谁?什么是中国共产党?”的史沫特莱在延安与朱德第一次谈话时,就下定决心,要以八路军总司令为对象,撰写共产党人的传记。在延安生活期间,史沫特莱也像中国共产党人那样自力更生,种植蔬菜,自己做饭。

国民党上将卫立煌结合在延安的实地考察,尤其是通过与毛泽东深入交谈,研读毛泽东的著作,这位被蒋介石向来器重的重要将领不禁感叹道:“要想战胜日本,救中国,恐怕只有学延安的方法。”

著名南洋侨领陈嘉庚刚来延安时,对边区所开展的反摩擦斗争一度很不理解。在延安前后九天的参观交流,他不仅打消了此前对中国共产党的疑虑,更对延安展示出来的新气象大加褒扬。从此以后,作为华侨领袖的他在各种场合反复宣示:“中国的希望在延安!”

来到延安的中外人士不约而同地把自己的所见所闻以著作、新闻报道、讲演、书信等形式对外发布,无情地戳穿了国民党对共产党的种种污蔑和不实之词,向世界说明了真相。英国记者斯坦因在文章中写道:“在封锁线后面发现这样一个热烈的新社会,简直使我目瞪口呆。在重庆,五年以来,对共产党除恶意的诽谤而外毫无所闻的我,对着在延安所发现的事物,我吃惊地擦拭着自己的眼睛。”

他们也详细地向世界介绍了真实的八路军。针对国民党污蔑八路军“游而不击”,路透社记者莫里斯·武道直言“我看见了战斗”:“关于十八集团军是否在和敌人作战,我能够回答‘是的。我在晋西北看见了这样的战斗,看见了受伤和阵亡的中国士兵,而且跟被俘的敌军和伪军谈过话,就在他们刚刚被俘之后的几小时里。同时我也看见一大批从敌人那里夺到的战利品,(八路军)还用日本火柴吸了日本纸烟,喝了日本椰子露,吃了日本饼干和罐头。”

美国作家、记者安娜·路易斯·斯特朗近距离地接触共产党与八路军的岁月让她终生难忘,她与八路军指战员一起吃饭、热情谈话,深深感受到共产党部队“领导人的朴素和直率,以及他们对‘架子的漠不关心”,还有他们的“真诚和廉洁”。

斯特朗后来记录了让她非常感动的八路军干部战士之间“深厚的同志情谊”:“哪一支军队会如此关心普通的士兵?对八路军来说,每个普通士兵都是宝贵的;不仅他的生命,而且他的主动精神都是宝贵的。这些领导人的特点中,给我的那个从汉口来的译员——他具有同中国将军相处的广泛经验——印象最深的是,完全不存在官僚主义,上下级之间的友情,以及从等级最低的士兵到最高级的指挥员所发挥的主动精神。”

在延安,他們充分体会到中国共产党的独特魅力,很多人毫不犹豫地选择与之并肩。斯诺初到陕北时,按照周恩来制订的考察计划,要在苏区呆上92天,周恩来为此还亲手画了一张路线图。以周恩来的周密细致,这些计划和安排应该能够满足斯诺的采访需求了。没想到这次陕北之行,让斯诺明白了“原来在这些老资格‘赤匪之中,有许多位,是我在中国十年以来所未遇见过的最优秀的男女哩”。最终,斯诺在苏区的红色土地上逗留了四个多月。与斯诺同行的马海德则决定留在陕北工作,“要为中国革命事业作一些贡献”,1937年,他在延安申请加入了中国共产党,新中国成立后,成为第一位加入中国国籍的外国人。

1944年,爱泼斯坦结合在延安历时五个多月的访问,发出了一批真实报道中国人民抗战伟业的新闻通讯——《我访问延安》,并公开出版。他认为延安所展示的力量才真正是世界大势中出现的至关重要的预兆,那就是即将出现的未来的新中国。1951年,爱泼斯坦再次回到中国,并于1957年加入了中国国籍,1964年加入了中国共产党。

事实证明,以毛泽东为代表的中国共产党人实行的这种有规划、有纲领、有机构、有人员、有原则、也有策略的对外宣传,开辟了中国革命的新境界。

随着“延安故事”广为流传,“延安”逐渐成为一种精神符号,中国共产党为世界熟知,如一轮红日破晓出东方,从“延安故事”开始,崭新的中国故事不断刷新。国际社会上,复兴的中国、腾飞的中国形象越来越深刻、清晰。

(责编/张超 责校/孙恩惠、李希萌 来源/《这里是中国——中国共产党对外如何讲好革命故事》,王纪刚著,人民出版社2019年第1版;《他们是全世界人民的眼睛——中外记者西北参观团访问延安》,蒋书婉/文,《光明日报》2021年7月11日;《中国共产党讲述“延安故事”的经验与启示——基于延安时期与外国记者互动的视角》,佚名/文,《党的文献》2019年第4期;《日破晓出东方——抗战时期中共是如何讲好“延安故事”的》,隋文娟/文,《光明日报》2021年6月25日;《毛泽东如何向世界讲述延安故事》,薛琳、张秀旭/文,《学习时报》2019年3月8日等)