中古汉语动词“放”构式及事件研究

2023-02-14张延成孙婉

张延成 孙婉

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

引言

一、相关研究综述

(一)构式与事件语义方面

图1 放置事件的三个参与者及时空变化关系(程琪龙、乔玉巧,2010)

(二)具体的“放”构式研究

图2 放置事件链中各个阶段图示(Liu&Chang,2019)

二、中古汉语动词“放”的构式分析

笔者在中古汉语语料库中共检索得到555 例含动词“放”的语料(已经剔除通假字语料1 例,人名含“放”语料4 例),其中497 例语料来源于佛教文献,58 例语料来源于世俗文献。“放逐”义动词“放”在上古汉语语料中最为常见,但在中古时期采样语料中仅存2 例,且均为引用上古汉语文献语料,故不做讨论:

(1)曰:“高阳氏有同产而为夫妇者,帝怒放之,于是相抱而死。……”(《齐民要术校释·卷十五》)

(2)昔高阳氏,有同产而为夫妇,帝放之

于崆峒之野。(《新校搜神记·卷十四》)

笔者根据动词“放”的构式进行义项切分,分述如下:

(一)释放义项的构式

释放义项是中古汉语动词“放”的最主要语义,共检索得语料508 例,占语料总数的91.53%。按照使用频率降序排列,释放义项5 种构式如下:

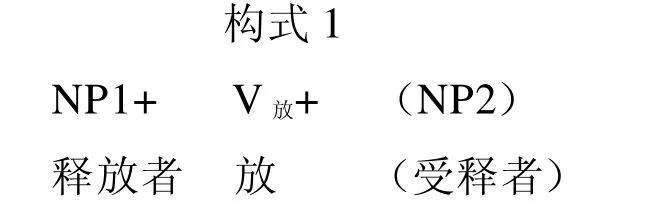

1.1 NP1+ V放+NP2

(3)若王放大赦者乃得见如来耳。(《出曜经·卷第七》)

1.2 NP1+ V放+(NP2)

(4)虽取我珠,吾终不放。(《贤愚经·卷

第八》)

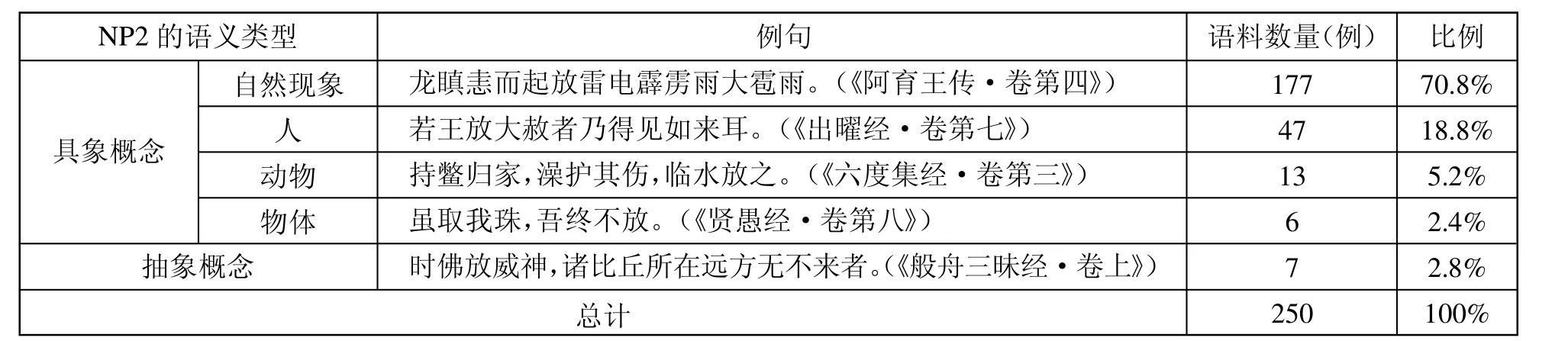

构式1 表示释放动作发出者NP1 将受释者NP2 放出。构式1 是最为典型的释放义项构式,共有语料250 例。

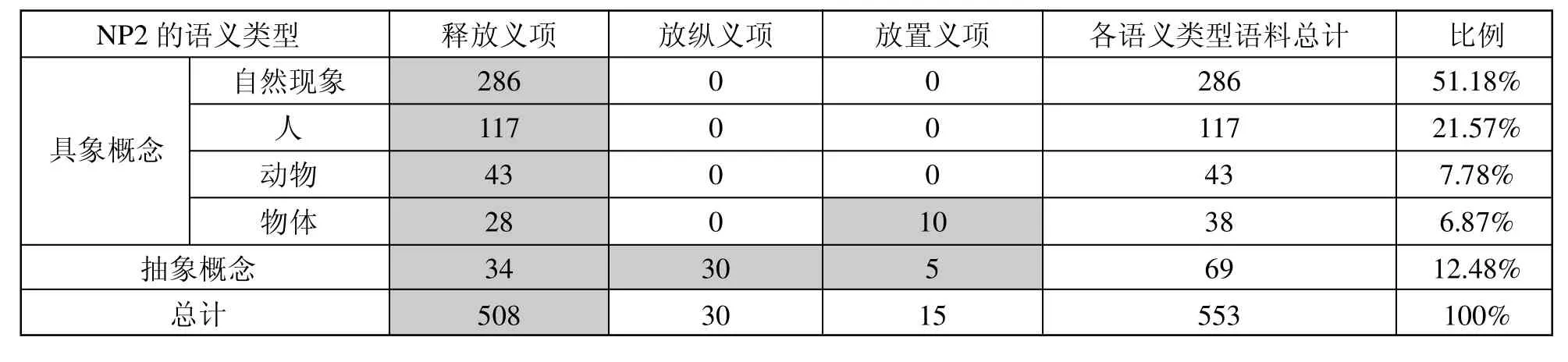

NP1 是释放动作的发出者,如例(3)中的“高宗”“尹吉甫”“董仲舒”,例(4)中的“吾”。NP2 是释放动作的对象受释者。在语义清楚的情况下,NP2 可以省略。NP2 包含的受释者的种类较多,受释者(NP2)的语义分类(按照语料数量降序排列)见表1。

表1 构式1 中动词“放”释放义项受释者(NP2)的语义类型

2.1(V)+V放+NP2

(5)放烟放火。(《佛本行集经·卷第六十》)

(6)开合放光。(《佛本行集经·卷第二十六》)

2.2 V放+V+NP2

(7)乞垂哀遣,放来我家。(《佛本行集经·卷第七》)

2.3 V放+NP2+V

(8)犹如飞鸟。或放烟熏。或出光焰。(《佛本行集经·卷第三十》)

2.4 V放+P+NP2

(9)犹如龙所处,未曾有舍离,应其心所念,而放于雨渧。(《如来兴显经·卷第三》)

构式2 的构式义是受释者NP2 通过释放动作放出,共有语料204 例。构式2 中受释者NP2前可以插入另一个动词,如例(5),两个动作同时作用于相同的受释者NP2。受释者NP2 前可以插入动词短语,如例(6)中的“开合”,做状语。受释者NP2 后可以跟随另一连谓动词,如例(8)中的“熏”。

受释者NP2 具备一定程度的主动性,如例(5)中的“烟”“火”等。该构式中均未在小句中出现释放动作的释放者NP1,NP1 或为佛经的论述对象“佛”“菩萨”等有生命的虚拟生命体作为背景信息隐藏,与构式1 中NP1 不可省略且不能跨小句出现不同。

构式2 的语料中连动式居多。普通的动词“放”连动式中,两个独立的谓语结构存在时间和逻辑上的先后关系,互不隶属,都是可以独立运用的核心成分。再如“放船还来”等。

而在部分语料中,动词“放”的用法接近工具介词“以、用”,动词“放”构式趋近于工具义连动构式:

(10)明年正月,附地芟杀,放火烧之。(《齐民要术校释·卷五种榆、白杨第四十六》)

(11)佛道欲成时于树下独坐,随世间习俗而入,放光使魔知之。(《内藏百宝经·佛说内藏百宝经》)

在例(8)(10)(11)中,“放烟”“放火”“放光”是后续动作实现的前提,“烟”“火”“光”是完成后续动作“熏”“烧之”“使魔知之”的工具。后续动作“熏”“烧之”“使魔知之”是核心成分,而“放烟”“放火”相对于此可认为是边缘成分。然而,动词“放”没有进一步语法化成为工具介词,而是逐渐发展为放置动词,伴随着动作性减弱,状态性增强的过程,从历时角度看,这与“放”从上古汉语和中古汉语时期其动作性的强劲发展有关。

动词“放”释放义项的受释者(NP2)的语义分类见表2。

表2 构式2 中动词“放”释放义项受释者(NP2)的语义类型

构式2 的受释者NP2 的类型分布与构式1 不同,构式1 中自然现象类的受释者NP2 所占比例最大,而构式2 的受释者NP2 类型中,物体、抽象概念所占比例高于构式1,体现出受释者NP2 的类型向非生命物体拓展的趋势。

(12)白羊留母二三日,即母子俱放。(《齐民要术校释·卷六养羊第五十七》)

(13)大作酪时,日暮,牛羊还,即间羔犊别著一处,凌旦早放,母、子别群。(《齐民要术校释·卷六养羊第五十七》)

构式3 的构式义是释放动作改变了受释者NP2 的状态或位置。构式3 属于无标记的被动式,共有语料22 例。该构式中,受释者NP2 由释放者NP1 控制,如例(12)中,在句法表层隐含的、作为背景信息的释放者NP1“羊的所有者”,能够控制受释者NP2“母子”(羊)是处于圈养状态还是释放状态。

(14)放天光明。(《佛本行集经·卷第八》)

(15)放足下光明。(《阿阇世王经·卷上》)

构式4 的构式义为受释者NP2 通过释放动作处于释放位置NP3。释放位置NP3 出现在动词之后、受释者NP2 之前,共有语料18 例。现有语料中受释者的释放位置NP3 均为“天”或身体部位,受释者NP2 均为具有宗教隐喻特征的自然现象“光”“光明”,象征佛性、福。

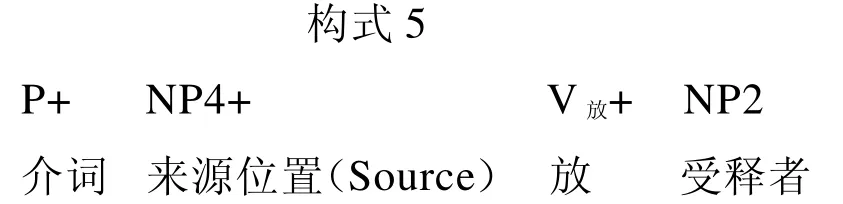

5.1 从+NP4+ V放+NP2

(16)……其身湛然而笑,从其足心放六万亿百千光明……(《光赞经·卷第一》)

5.2 于+NP4+ V放+NP2

(17)所谓于身下分放其火光。(《佛本行集经·卷第五十五》)

构式5 的构式义是受释者NP2 从来源位置NP4 经由释放动作放出,共有14 例语料。介词用于标示受释者的来源,如例(16)中的“从”,例(17)中的“于”。

构式5 的语料中NP2 均为含有宗教隐喻的自然现象:“光”(9 例语料)、“风”(1 例语料)、“火”(1例语料),“水”(1 例语料)。

以上各构式的语料数量统计如表3。

表3 中古汉语动词“放”释放义项构式统计

综上,中古汉语中,动词“放”的释放义项构式有以下特点:

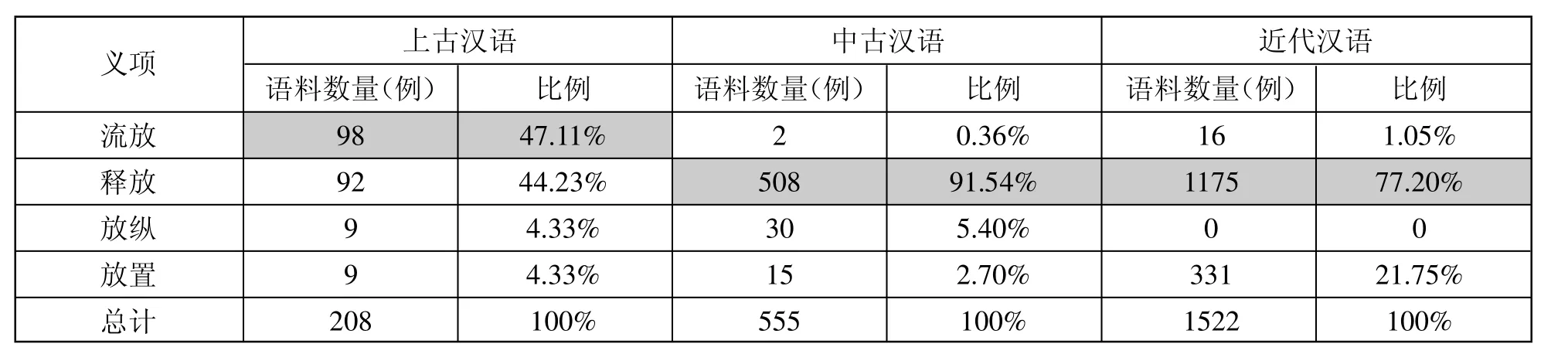

①相比上古汉语抽象概念受释者为主的情况,中古汉语受释者的语义类型以自然现象为主,见表4。

表4 上古汉语及中古汉语动词“放”释放义项受释者(NP2)的语义类型

这种变化原因在于中古汉语语料大部分出自佛教文献,佛教文献惯用自然现象进行隐喻。而上古汉语文献中的先秦诸子文献内容则多为阐释抽象的政治思想、理念。

②中古汉语中,动词“放”释放义项的构式中,受事(NP2)重要性大于施事(NP1):49.21%的语料中施事在句法表层出现,所有的构式中受事(NP2)都必须出现。这是因为中古汉语语料以佛经文献为主,佛经文献的语用特点之一就是简洁明了,上文和背景信息中明确的施事不重复出现。据此,动词“放”在中古汉语时期延续了其在上古时期的语义配价特点,仍是典型的二价动词。

③上古汉语中常见的动词“放”构式“放+NP2+NP3”在中古语料中未见,例如:

(18)“放牛桃林之阴,以示不复输积。”(《说苑·卷第十五指武》)

中古语料中表达类似语义多用“V放+NP3+NP2”构式,如例(19);或带介词的“P+NP4+V放+NP2”构式替代,如例(20):

(19)于时世尊放身光焰,其明普照三千大千诸佛世界。(《普曜经·第七卷》)

(20)中有般泥洹时于虚空身中放水,其水不堕地便灭不现。(《阿 佛国经·卷上》)④上古时期动词“放”的相关构式中,零星可见使用介词“于”的用例,而中古汉语中,含有介词“于”的用例增多,介词“于”可以用于标记受释者的来源位置(Source),见构式5.2;以及受释者(NP2),见构式2。此外,中古汉语语料中出现了新介词“从”,用于标记受释者的来源位置(Source),见构式5.1。

释放义项的语料中,构式1 属于典型的释放事件,见例(3)。释放者NP1“王”向受事者NP2“大赦者”发出了致使移动的动作。与释放者作为背景信息省略的构式不同,该构式中释放者NP1 明确,是释放动作的发出者。从语义角色数量来看,该阶段要求释放动作的受事(受释者)、施事(释放者)共现,动词“放”有两个论元。

释放义项中构式2、构式3 属于强调受释者NP2 的释放事件,见例(5)(12)。在该构式中,释放者NP1 因上下文明确省略,如例(5);或为阅读对象故隐去,如例(12),强调释放动作的作用对象NP2,此处的动词“放”仍有两个论元。

释放义项中构式5,属于强调受释者来源NP4的释放事件,见例(16)。例句(16)中介词“从”标记受释者NP2 的来源“其足心”。

释放义项中构式4,属于强调释放位置NP3 的释放事件,见例(14)。例句(14)中动词“放”后面直接出现了受释者NP2“光明”的释放位置NP3“天”,强调释放动作的位置。

(二)放纵义项的构式

放纵义项共包含语料30 例。按照使用频率降序排列,放纵义项2 种构式如下:

1.1 V放+NP2+VP

(21)是时,佛说偈言:“无想放意妄语,众众被箭忍痛,闻凡放善恶言,闻凡放善恶言,比丘忍无乱意。”(《义足经·卷上须陀利经第三》)

1.2 VP+V放+NP2

(22)分异之后,阿泪咤夫妻,恣情放志,……(《贤愚经·卷第十二》)

构式1 的构式义为放纵对象NP2 处于被释放后的自由状态。在动词“放”的放纵义项语料中,不存在实际的空间位移,是将具体的存在空间位移的释放动作抽象化为不受束缚的放纵状态。在构式1 中没有出现表示方位、地点的名词,因为放纵义项凸显放纵对象NP2的行为状态,而不是位置状态。

例句(21)(22)属于互文修辞,“V放+NP2”与“VP”实则“参互成文,合而见义”。例句(21)中“放意”和“妄语”,虽为两个独立动作,实则“放意”既是“妄语”,反之亦然,两个动作都是放纵动作的表现;例(22)中的“恣情”和“放志”同理。

(23)……今日当得听,不当放懈怠。(《普曜经·卷第七》)

构式2 的构式义为放纵的行为VP 处于放纵状态。放纵行为VP 作为行为对象,可被视为抽象化的被放纵者。例(23)中“懈怠”即是放纵动作的结果,做“放”的结果补语,也可以认为是放纵动作的状态,做“放”的状态补语。

中古汉语动词“放”的放纵义项构式统计见表5。

表5 中古汉语动词“放”的“放纵”义项构式统计

相较“放”的释放义项为典型手部动作,其放纵义项则没有具体的动作形态,倾向于表示受释者所处的不受约束的状态。可见语料中“放纵”动作的受事均为抽象物,主要以人的言语、思想为主。

中古汉语动词“放”的放纵义项基本承袭了上古汉语的同类用法。上古汉语中“放”的放纵义项受释者(NP2)以具象的人、行为为主,而中古汉语以更为抽象的言语、思想为主,显示出放纵义项受事逐渐抽象化的趋势。

在可见中古语料中,“放”的放逐义项消亡,逐渐被其他动词如“徙”“流”“谪”等取代。

放纵义项中构式属于放纵事件,见例(21)(23)。由于放纵动作的受释者NP2 均为抽象概念、情感,放纵义项的语料中未出现表示具体位置的名词,没有明确具体的施事,即释放者NP1,强调被释放后受释者NP2 不受约束的状态。

(三)放置义项的构式

放置义项共包含15 条语料。按照使用频率降序排列,放置义项3 种构式如下:

(24)放斧着衣礼佛自陈:“学道日久未解法门。……”(《法句譬喻经·卷第一》)

构式1 的构式义为放置者NP1 放下放置物NP2。放置物NP2 均为无生命物体,在放置动作后处于静止状态。例(24)中受事(NP2)“斧”与“释放”、“放逐”义项均不匹配,故归为放置义项。“斧”只能通过放置动作离开施事,此后紧接“着衣”动作。

2.1(NP2)+V放+NP3

(25)手持此香,于一刻间,还放地上。(《佛本行集经·卷第五十七》)

2.2(NP2)+V放+P+NP3

(26)捉持彼草,经一时顷,便放于地。(《佛

本行集经·卷第五十六》)

构式2 的构式义为放置物NP2 通过放置动作处于放置位置NP3。例(25)中的受事(NP2)为前句中出现的“香”,动词“放”后是受事的放置位置(Location),完成放置动作的媒介为前句中出现的“手”。例(26)中的受事(NP2)为前句中出现的“草”,介词“于”标示受事的放置位置(Location)。

(27)放尾在前,即堕火坑,烧烂而死。(《百喻经·卷第三》)

构式3 的构式义为放置者NP1 发出放置动作将放置物NP2 放在或放到放置位置NP3。例(27)中的放置者NP1 为前句的“蛇”,放置者NP2 为动词后的“尾”,介词“在”标记受事的放置位置NP3(Location)“前”。

中古汉语动词“放”的放置义项构式统计见表6。

表6 中古汉语动词“放”的放置义项构式统计

贾燕子、陈练军认为动词“放”的放置义在中古汉语中产生,用例较少。这与我们的观察基本一致。本文认为中古动词“放”的放置义项构式有以下特点:

②与释放义项的释放空间较为多样不同,放置义项的主要释放位置(Location)为平面,且皆为地面,放置义项的受释者(NP2)均为具象概念的物体。放置动作的受释者、释放者、放置位置的语义类型较为单一,介词“在”“于”用于标记放置位置。语料中释放者(NP1)在构式中省略的情况与其他构式一样。

③受释者NP2 在构式2 承前省略,只出现了受释者的放置位置,这是所有动词“放”的构式中仅有的一类允许受释者NP2 省略的情况。

放置义项中构式2、构式3 属于典型的放置事件,见上文例(25)(26)(27)。这三个例句均出现了在放置动作结束后,被放置者的放置位置NP3,释放者NP1 和受释者NP2 在上下文中清楚,隐去,因此该阶段动词“放”有三个论元(含一个空间论元)。

放置义项中构式1 属于放置位置NP3 未出现的放置事件,见例(24)。受释者NP2“斧”的位置改变完成,但是未出现放置位置NP3。

三、中古汉语动词“放”受释者语义类型分析

相较上古汉语中动词“放”的受释者以人(116例,55.77%)、抽象概念(47 例,22.60%)为主,中古汉语语料中受释者以自然现象(286 例,51.18%)和人(117 例,21.57%)为主,中古汉语受释者的分类更加广泛,见表7。

表7 中古汉语动词“放”语义类型与义项分布统计

纵向来看,“释放”义项语料的受释者最为多样,以有生命物为主;“放置”义项的受释者均为无生命的物体和抽象概念;而“放纵”义项的释放者均为无生命的抽象概念。“释放”基于“放”字本义,一直具有强劲的句法分布表现,但其事件框架与“放置”类一致,有允准放置类框架的演化空间。放置义框架在中古常用词替换的大背景下,萌芽并发展,由此就显得很自然了。其中出现抽象概念的放置,也是其初期扩展的表现之一。

需要说明的是,“释放”义框架作为演化背景一直持续到近代汉语,一直伴随“放置”义框架的进一步发展和成熟,见表8。这是构式系统同步演化的鲜活例证。

表8 上古汉语及中古汉语动词“放”义项统计

横向来看,抽象概念作为受释者的语料分布最为广泛,能够进入动词“放”的所有义项。由于“释放”义项受释者范围的扩大和“放置”义项语料数量的增长,物体作为受释者语料的数量较上古汉语的11 例(5.29%)增长显著,共有38 例(6.87%)语料,但是占语料总数比例基本持平。

结语

本文将中古汉语动词“放”的三个义项所属的构式,按照语义角色和时空阶段的不同归为以下三个事件:

其一,起始阶段:释放事件,属于致使位移动作(caused-motion),释放者NP1 将受释者NP2 放出。

其二,持续阶段:放纵事件,受释者NP2 状态的改变。

其三,终结阶段:放置事件,地点位置聚焦的空间配置动作,受释者NP2 放置在放置位置NP3。

本文从动词事件框架的互制关系考察构式的演化,可以弥补此前单纯语义演化分析、常用词替换分析的不足。从历时角度来看,能够厘清动词“放”各义项产生发展的完整过程,从共时角度看,能够为进一步通过构式变化重新分析相关动词的竞争。在中古汉语语料中,动词“放”的构式呈现出能够分析为释放义连动构式和工具义连动构式两可的情况,但是没有进一步语法化成为工具构式,“放”也没有进一步语法化为工具义介词。这与动词“放”在上古汉语、中古汉语中动态义项“流放”“释放”高频使用有关。研究发现,动词构式系统演化过程中也存在词义发展中常见的“新旧并存”现象,旧框架作为强势全程参与方一直影响新框架发展和成熟,这可以视为事件框架系统演化的生态性表现。

就单个动词构式的演化进行研究,对类型学视野的动词框架研究也有启发。针对特定类常用词构式演化的研究可以发现,汉语表达同一范畴的概念不仅仅是创造新词,而是产生某一类构式。例如笔者通过对动词“放”构式的梳理,“放”作为典型的放置动词是在近代进入典型的放置构式后稳定下来的。值得注意的是,在上古汉语时期,就出现了动词“放”的宾语不仅能够由实物词汇充当,还能由表示精神、状态、行为的抽象的词汇充当,这是其构式义泛化(generalization)或漂白(bleaching)的表现。而“放”相关的构式义泛化发展到近代汉语表现为动词“放”的宾语可以由抽象的名词、精神、空间等词汇充当,“放”的动作性减弱,通过构式的类推和创新分化出广义的包含放置构式的释放构式。动词“放”的构式研究可以辅证中古汉语句法发展的某些特点:所涉处所结构需要更明晰的标记,少量省略介词的结构又与中古时期动补结构大发展的类型特征相印证。