渭河盆地北缘断裂东段将军山—白水断裂活动性研究

2023-02-13姚晨辉李钰强

姚晨辉, 李钰强

(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司, 陕西 西安 710065)

0 引言

渭河盆地发育于鄂尔多斯块体南缘和秦岭构造带北侧之间,自始新世以来在区域构造水平伸展作用和深部物质运动产生的垂直力联合作用下逐渐形成正断层活动的断陷格局[1-3]。研究发现,渭河断陷盆地由多个不对称发育的复式地堑(凹陷)和掀斜断块(凸起)构成[4-5]。胡亚轩等[6]根据区域内1980—2014年水准资料研究发现,渭河盆地水平运动速度为4.3~11.6 mm/a,方向从西部的SE、SEE向东逐步转为SE、近E向,分别在107.8°E和110.5°E左右出现方向偏转;垂向以继承性运动为主,速率-4.6~6.2 mm/a;鄂尔多斯地块以3 mm/a抬升,渭河盆地相对其以5 mm/a下沉,断块/断裂交接处差异运动大、地震多发,西、南部断裂活动大于东、北部。

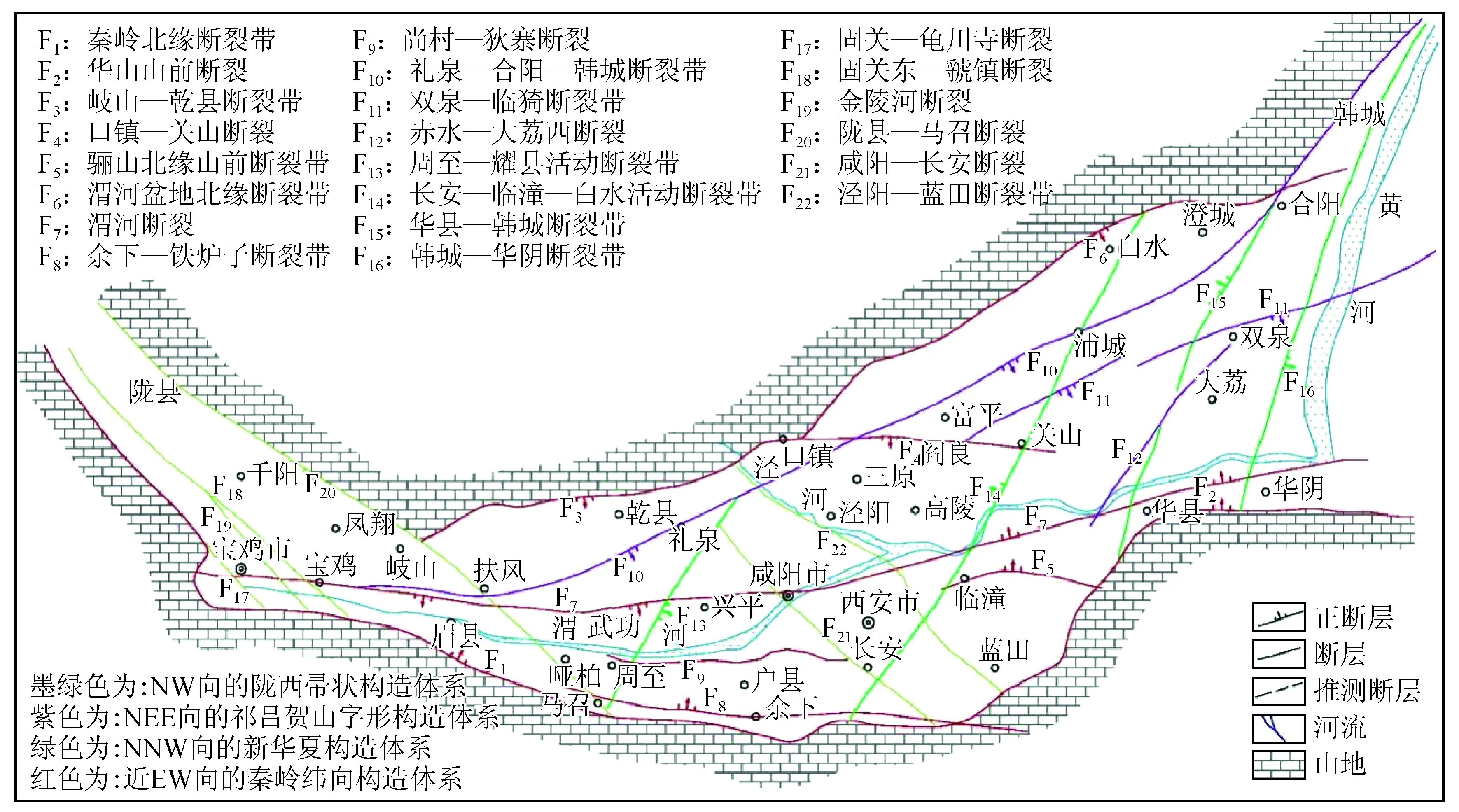

渭河盆地北缘断裂,又称北山山前断裂,其主体分布于渭河盆地北缘的北山南缘,西起岐山,经乾县、礼泉、泾阳、耀县、富平、蒲城,东抵合阳,全长约180 km,走向NE-NEE,倾向SE,倾角50°~80°,正断性质,总体呈隐伏状,局部有出露现象[7]。该断裂在遥感影像图上构造地貌明显,以口镇—关山断裂为界可分为西段和东段两部分,其中西段由岐山—店头断裂(F6-1)、龙岩寺—乾县断裂(F6-2)、杨庄镇—口镇断裂(F6-3)三条斜列的NE向边界断裂组成,整体性较好;东段由新兴—马额断裂(F6-4)、将军山—白水断裂(F6-5)等断裂组成,空间分布较分散[7]。前人研究认为渭河盆地北缘断裂除北东段的韩城—合阳断裂为全新世活断裂以外,其他分段的最新活动时代为晚更新世(图1)[8-10]。

图1 渭河盆地活动断裂分布图Fig.1 Distribution of active faults in the Weihe Basin

田勤俭等[11]对渭河盆地南缘和北缘几条断裂第四纪活动性的迁移变化进行研究,发现在大约80~90万年前,渭河盆地南缘的临潼-长安断裂带的活动性发生了显著变化,骊山山前断裂也有活动性迁移现象,渭南塬前断裂开始强烈活动,渭南塬全面抬升;约12万年前,渭河盆地北缘的口镇-关山断裂活动性明显减弱。

本文的研究对象将军山—白水断裂(F6-5)是北山山前断裂东段的一分支,位于将军山、东太白山山前,向北东延伸至白水县境内。某拟建抽水蓄能电站场地距离该断裂最近距离约500 m,断裂的活动性直接影响到电站的规划选址。文献[12]认为“该断裂为一明显地貌分界线,基岩断层三角面发育,近场区该断裂控制着将军山南缘等北山山地,山前洪积扇发育,表明该地区全新世仍有垂直差异运动”。

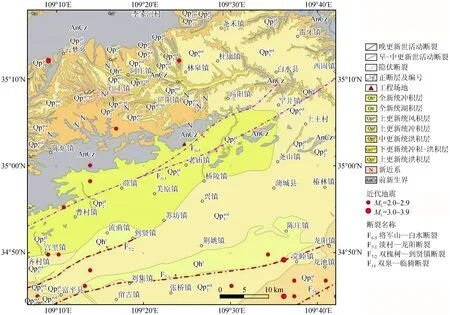

目前对渭河盆地北缘断裂带西段研究较为扎实,取得的资料较多,而对东段断裂活动性的研究相对较少,以遥感解译为主,且多为定性判断(图2)。因此,本文通过地质地貌调查、音频大地电磁法勘探、浅层地震反射勘探[13]、跨断层钻孔联合剖面探测等工作,结合第四纪沉积物的年代测试等,对渭河盆地北缘断裂东段的将军山—白水断裂在拟建工程区影响范围内的展布与活动特征进行研究,以期为该断裂未来的地震活动性预测提供科学依据。

图2 研究区地震构造图Fig.2 Seismic structure diagram of the study area

1 地质地貌特征

研究区以北山山前断裂为界形成南北鲜明的地貌差异特征:断裂北侧为基岩山地,海拔1 000~1 200 m;南侧为厚约数十米至二百多米的黄土覆盖塬、梁地貌,海拔500~700 m。整体地势北高南低,山前洪积扇地形平缓过渡到平坦地貌,未发现断层错段形成的错台、反坎等地貌特征(图3)。

图3 研究区地形地貌特征(镜像N)Fig.3 Topographic features of the study area

通过对研究区附近地质调查发现,在山前地形骤变带,晚更新世黄土与奥陶系基岩地层分界部位未见断裂接触现象(图4)。

图4 奥陶系基岩与上覆晚更新世黄土(镜像NW)Fig.4 Ordovician bedrock and overlying Late Pleistocene loess

研究区东侧约12 km处发育有大规模河道下切形成的冲沟,下切深度约44 m,下切剖面揭露黄土地层,未见底,穿越北山山前断裂,下切深度均匀,说明该断裂在黄土地层形成后未发生错断(图5)。研究区西侧的河流两岸出露第四纪地层,其中发育有2层古土壤层(图6)。根据区域地质资料,晚更新世发育的古土壤层主要为褐红色,中更新世则主要为棕红色。调查分析认为上层古土壤为晚更新世的底界,下部古土壤为中更新世内的古土壤层,沿河流连续追索了这两套古土壤层,在山根部位发现虽然古土壤层存在很大的倾角,但是连续分布,没有被错断的现象。

图5 研究区东侧沟谷地貌(镜像NW)Fig.5 Gully landform on the east side of the study area

图6 研究区西侧上覆第四纪地层与古土壤(镜像NW)Fig.6 Overlying Quaternary strata and paleosol on the west side of the study area

综合上述地貌地质调查的结果,初步分析认为将军山—白水断裂(F6-5)在研究区呈隐伏状,未发现有全新世活动迹象。因此,需借助音频大地电磁法勘探、浅层地震反射勘探、跨断层钻孔联合剖面探测,并结合第四纪沉积物的年代测试等方法,对该断裂的出露位置及活动性进行进一步研究。

2 断裂几何展布特征探测

2.1 音频大地电磁法勘探

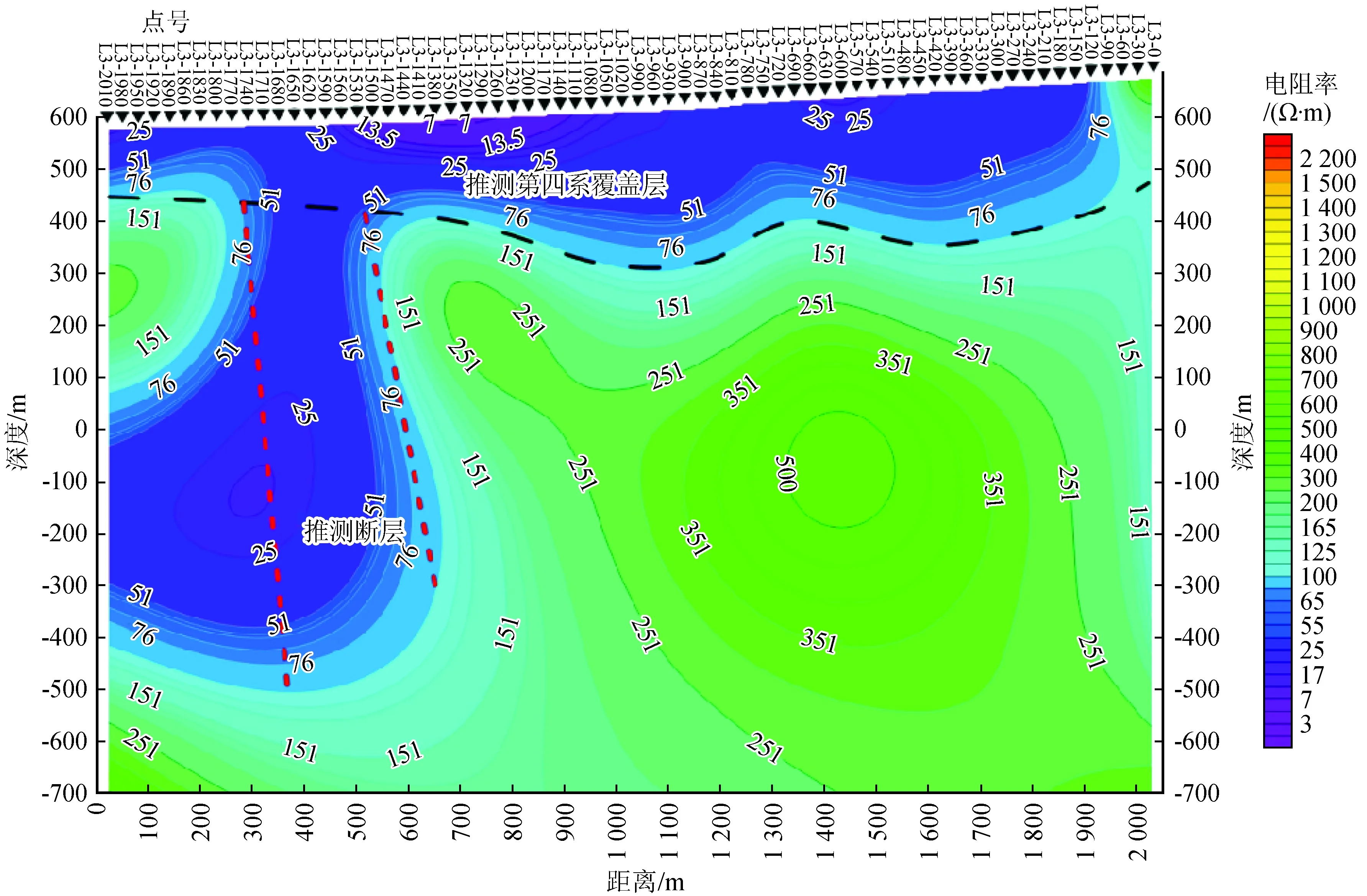

音频大地电磁测深法是通过分析地面观测到的由人工控制的电磁波信号在介质中激发的电磁波数据,来达到勘探地球内部导电性结构的目的。由于断裂破碎带和岩石表现出明显的电阻率各向异性,因此可以通过研究断裂带附近的电阻率各向异性,达到探测断裂的目的[14]。该方法具有工作效率高、抗干扰能力强、勘探深度大、分辨率高等优点,已在隐伏断裂活动性探测应用中取得了较好的效果[15-17]。

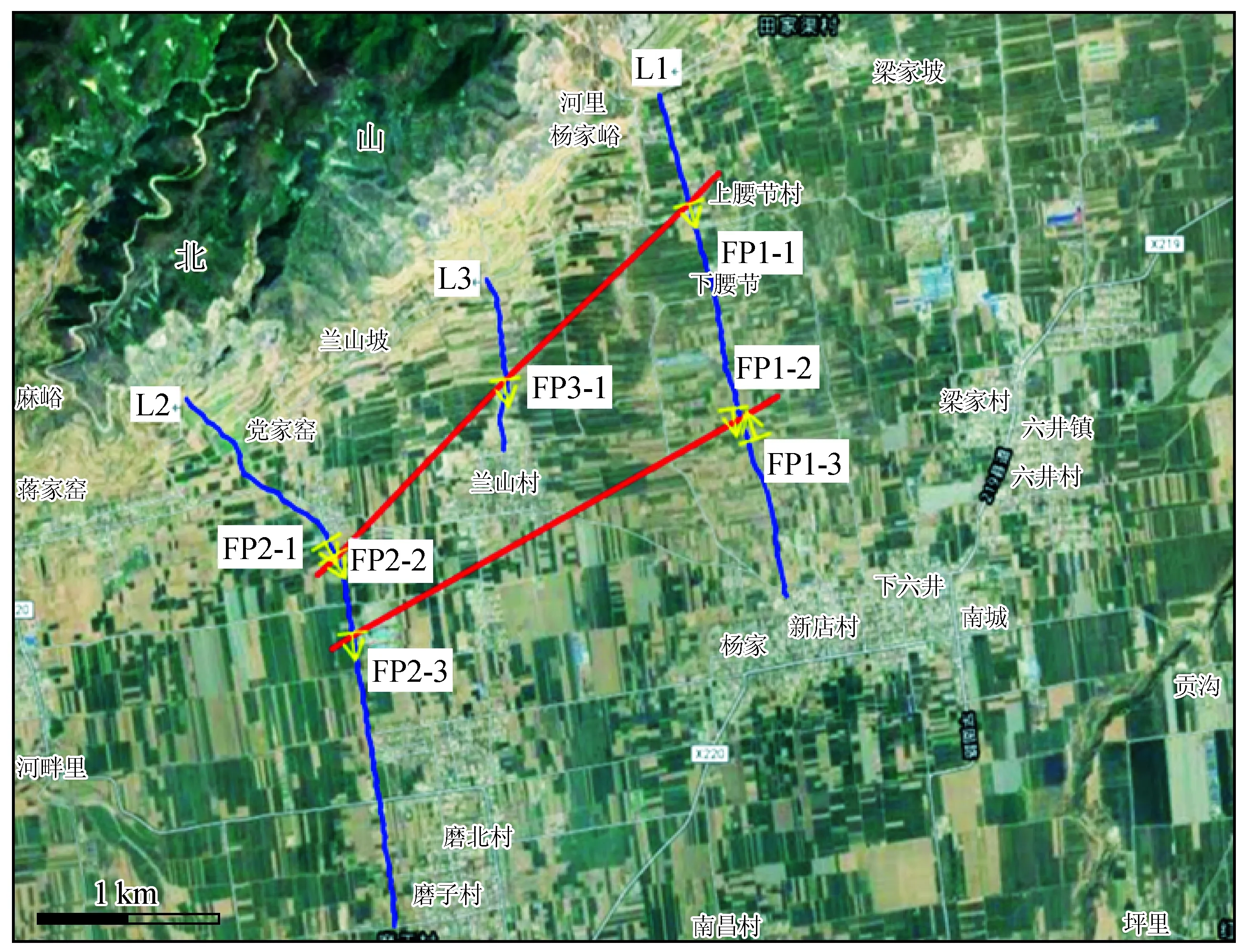

研究区基岩为奥陶系灰岩,电阻率值较高,但当岩体破碎,岩溶或裂隙充水、发育有断裂破碎带时,其视电阻率会明显降低,视电阻率等值线断面图会出现明显的异常。根据研究区地形地貌、地面建筑物、障碍物分布情况,经现场踏勘布置3条音频大地电磁法测线L1、L2、L3。测线按照垂直断层线走向布置,每条测线2 000 m,共6 000 m,点距30 m,设计物理点约204个(图7)。

图7 物探测线布置图Fig.7 Layout of geophysical prospecting lines

以L1测线研究成果为代表进行分析,从二维反演视电阻率断面图(图8)可以明显看出,断面出现较大规模的低电阻率层,且视电阻率等值线在水平方向均出现不连续转折变化,表现为垂向等值线密集分布梯度带,且延纵深方向有一定发展。根据以上典型特征,推测该低电阻率区域为断裂构造破碎带。结合工作区区域地质资料,推测该断裂带在研究区走向为NE-NNE,倾角72°~80°,呈隐伏状未出露。

图8 大地电磁测深L1剖面综合断面图Fig.8 Comprehensive section of magnetotelluric depth sounding profile L1

2.2 浅层地震勘探

浅层地震勘探方法是一种有效探测覆盖区隐伏活动断裂的地球物理探测手段,其原理是利用地震波在弹性介质传播的理论,通过人工在地面激发地震波向地下深处传播,遇弹性不同的介质分界面就会产生波的反射,用检波器接收其反射波信号,通过浅层地震仪接收返回的反射地震波。研究不同反射界面反射回来的反射波场,利用同相轴的连续性和几何形态,可以进行岩层分界面的解释[18]。

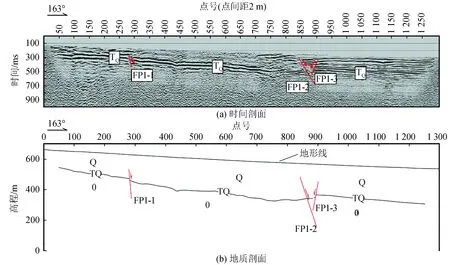

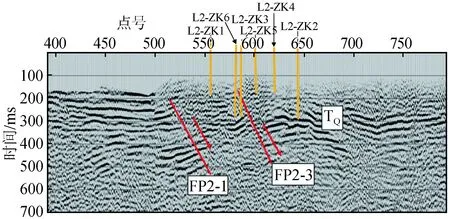

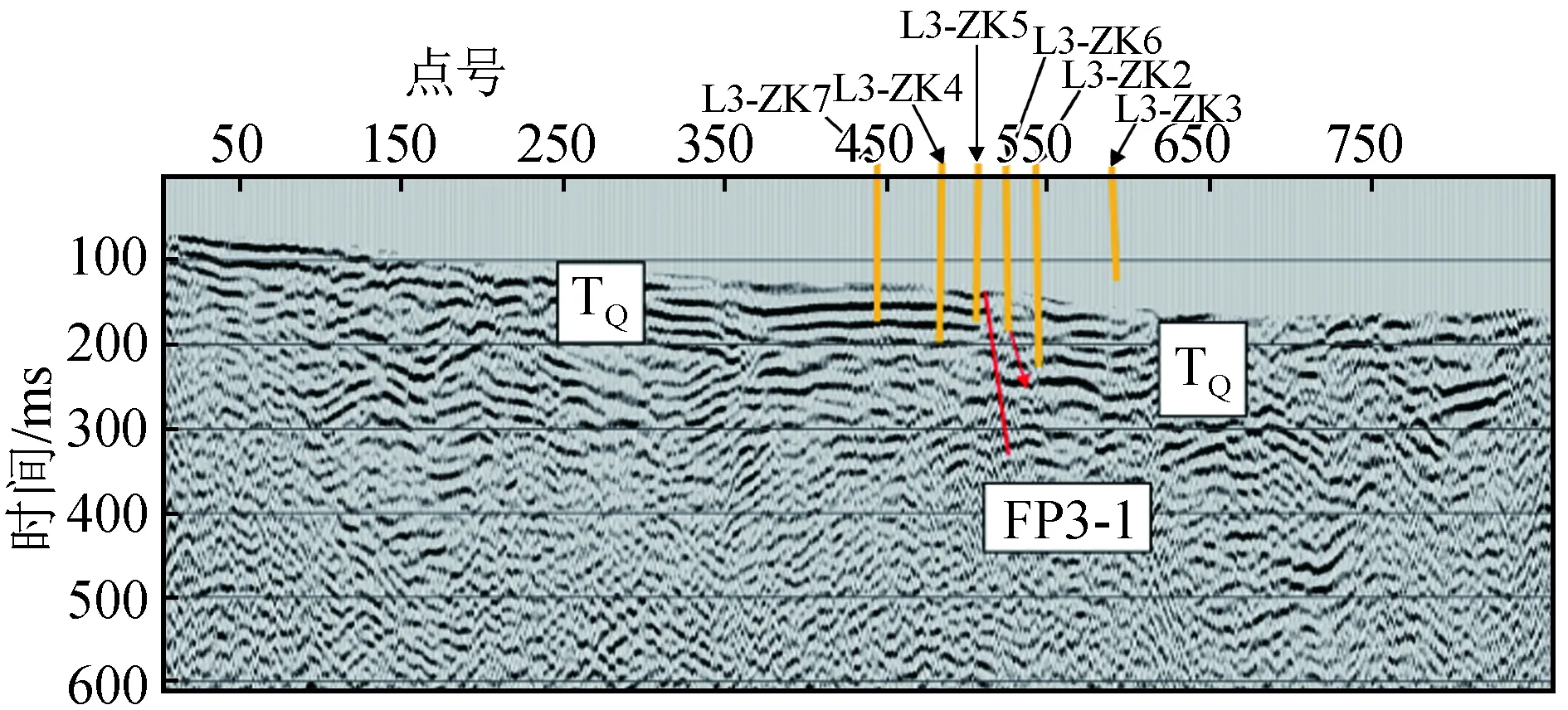

为进一步揭示断裂的展布,在断裂隐伏段布设了3条跨断层的浅层地震勘探测线,地震剖面长度6 365 m,物理点816个,采用多次覆盖观测系统的地震纵波反射探测方法对其进行了探测。图9为典型测线L1的时间剖面和地质解释剖面。

在对反射波叠加时间剖面进行波组分析对比、追踪的基础上,经过地震波速度和时深转换,对地震反射剖面上的反射波场特征和测区的地质构造特点进行断层的推断解释。判别断层的主要依据是:(1)反射波同相轴的明显中断和错位;(2)反射波同相轴数目的明显增减或消失;(3)反射波同相轴形态和反射波能量的突然变化;(4)反射波同相轴出现强相位反转以及上下波组的相互依赖关系;(5)波组发生变化,存在明显的错断,断层解释后能够连续追踪;虽然同相轴能够联系追踪,但是波组整体发生变化,断层解释后波组能够一致;(7)异常波的出现(如绕射波、断面反射波等);(8)断层上、下盘地层产状存在明显差异。

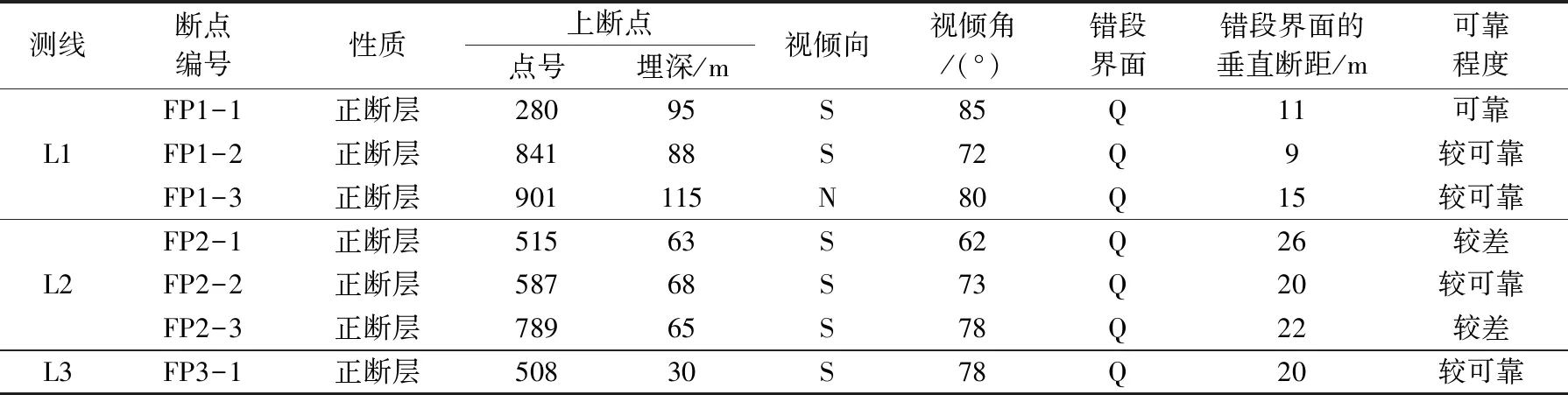

通过对区域地质资料和3条地震剖面的综合分析解释,在3条地震时间剖面上共解释了7个断点(表1)。其中可靠及较可靠的断点有5个,可靠性较差的断点2个,组合为2条断层。总体来看,工作区内的断裂总体走向多为NE向,倾向S,覆盖层由北向南逐渐增厚。

从断点的剖面特征分析,FP1-1、FP2-1、FP2-2及FP3-1组成的北支断层西侧的断错幅度大于东侧,FP1-3与FP2-3组成的南支断层东侧的断裂地震剖面特征更加明显,而西侧测线FP2-3上的断点特征则相对较弱。图10为浅层地震勘探解释断层分布图。

图9 L1测线时间剖面和地质剖面图Fig.9 Time profile and geological profile ofsurvey lineL1

表1 断点特征一览表

图10 浅层地震勘探解释断层分布图Fig.10 Interpretation of the distribution of faults using the shallow seismic exploration method

3 断裂活动性研究

为了进一步查清将军山—白水断裂的准确位置及活动性,验证浅层地震勘探和音频大地电磁法勘探结果的有效性,针对浅层地震勘探识别出的断层,开展了两组联排钻孔探测。通过对岩芯编录和照片拼接,绘制岩芯柱状图,建立钻孔联合剖面,通过地层(特别是标志层)对比,综合判断该断裂的位置及最新活动时代。

3.1 联排钻孔探测

L2、L3联排钻孔工作区分别位于L2和L3地震测线上,L2测线针对地震勘探推测的FP2-2,L3测线针对地震勘探推测的FP3-1。其中,L2剖面直线长度178 m,走向近SN,共布设6个钻孔,相邻钻孔间距最小10 m,最大50 m;L3剖面直线长度145 m,走向近SN,共布设8个钻孔,相邻钻孔间距最小9 m,最大46 m(图11、12)。

图11 L2联排钻孔探测剖面位置示意图Fig.11 Schematic diagram of the position of row borehole exploration section L2

图12 L3联排钻孔探测剖面位置示意图Fig.12 Schematic diagram of the positionofrow borehole exploration section L3

依据钻孔岩芯编录资料,结合土层岩性、颜色以及古土壤变化特征,将地层分为①、②、③、④共4套地层。其中第①套地层由褐黄色黄土、杂色中砾组成,层底部为棕红色古土壤;第②套地层由褐黄色黄土、黄褐色黄土组成,层底界为棕红色古土壤;第③套地层由杂色中砾、褐黄色黄土、棕红色古土壤组成,总体表现为古土壤与黄土的互层现象,地层底界为棕红色古土壤;第④套地层主要由褐黄色粉质黏土组成。

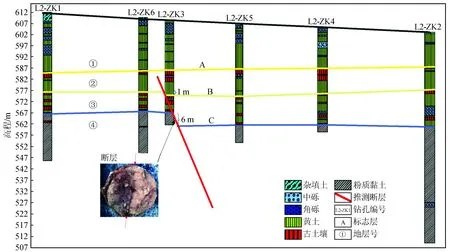

L2联合钻孔剖面:标志层A,主要由棕红色古土壤组成;标志层B,为棕红色古土壤层,含少量钙核、钙质条纹;标志层C,为杂色砾石层,上伏地层表现为棕红色古土壤与褐黄色黄土的互层现象,下伏地层表现为褐黄色、褐红色粉质黏土。

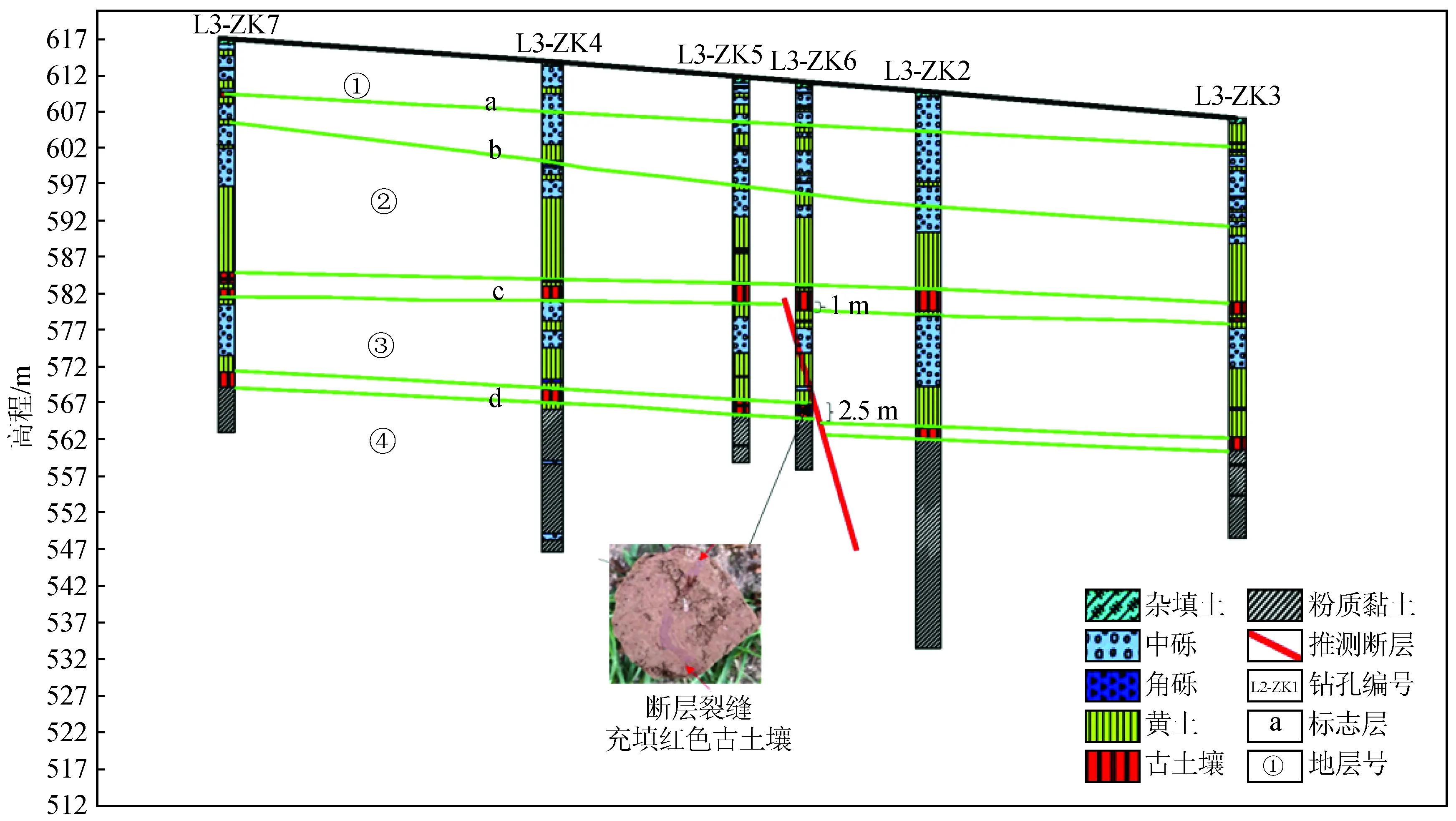

L3联合钻孔剖面:标志层a,为棕红色古土壤,位于杂色中砾与褐黄色黄土之间;标志层b,为棕红色古土壤,位于杂色中砾层中,上部地层主体为杂色中砾,个别孔位含黄土夹层,下部在岩性上表现为“砾石-黄土”的二元结构;标志层c,为棕红色古土壤,含个别钙核,个别孔位含褐黄色黄土、杂色中砾夹层,上部为褐黄色黄土,下部为杂色中砾;标志层d,由棕红色古土壤组成,上部地层为褐黄色黄土,下部地层为褐黄色粉质黏土。

从L2联合钻孔剖面看(图13),第②套地层顶部(埋深约17~27 m)比较连续,横向变化较小,但是底界在L2-ZK6与L2-ZK3之间明显被错开,该地层古土壤层的底界(标志层B)被错断了1 m左右。第③套地层标志层C的古土壤层底部在ZK6和ZK3附近的错动位移量约为6 m,并在L2-ZK3深47 m处的岩芯中见到断层,表现为棕红色古土壤与黄棕色土壤的分界。据此可以推断,L2联合钻孔剖面断层走向EW,倾向N,其上断点位置位于L2-ZK6与L2-ZK3之间,埋深24~25 m。

从L3联合钻孔剖面可以看出(图14),第③套古土壤层c和第④套古土壤层d,其顶界是连续的,而其底界在L3-ZK5与L3-ZK6之间存在明显的高差,其古土壤层和厚度也有明显差别,推测断层错断了第③套古土壤层的底界,位错量为1 m左右。第④套古土壤层d在L3-ZK6与L3-ZK2之间有明显的高差,推测断层从这两孔之间通过,两侧古土壤层d被错动了2.5 m。在ZK6钻孔岩芯中可以看到断层的痕迹,断层裂缝中充填红色黏土,可以确定是断层错动形成的。据此可以判断,上断点的位置位于L3-ZK5与L3-ZK6之间第③套古土壤层c的顶部,埋深29 m。

通过对两条联排钻孔的探测,确定浅层地震探测所推测的断层上断点埋深为25~30 m。

图13 L2联合钻孔剖面及断层位置和上断点Fig.13 Joint borehole section L2 and the location and upbreakpoint of fault

图14 L3联合钻孔剖面及断层位置和上断点Fig14 Joint borehole section L3 and the location and upbreakpoint of fault

3.2 地质测年法

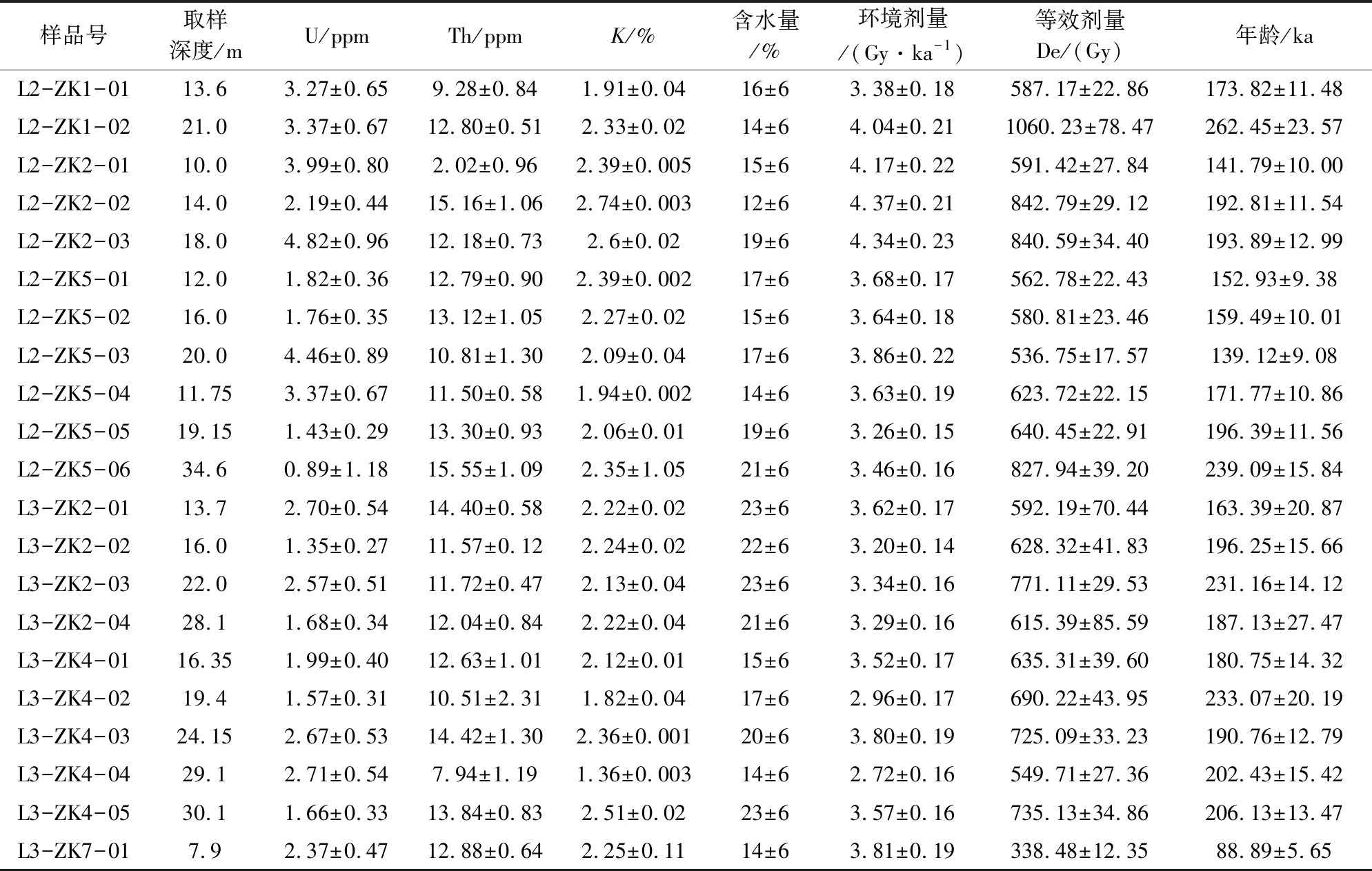

分别对L2联合钻孔剖面钻孔ZK1、ZK2、ZK5,L3联合钻孔剖面钻孔ZK2、ZK4、ZK7、ZK8进行年代样品采集工作,采用细颗粒石英光释光测年法对所选样品进行测定,测试结果列于表2。

从测年结果可以看出,L2剖面第①套地层连续,未被错断,该地层底界测年结果为192.89~289.25 ka;L3剖面第②套地层连续,未被错断,该地层底界测年结果为187.12~221.99 ka,表明将军山—白水断裂(F6-5)断裂晚更新世未有活动。

4 结论

(1) 通过对区域地质资料和地质地貌调查,将军山—白水断裂(F6-5)在研究区未发现断层错段形成的错台、反坎等地貌特征,判断该断裂在研究区呈隐伏状。

表2 联合钻孔剖面样品测年结果

(2) 通过音频大地电磁和浅层地震勘探,初步查明该断裂在研究区内总体走向为NE向,倾向S,倾角为72°~80°。

(3) 通过联排钻孔探测以及地质测年,确定浅层地震探测所推测的断层上断点埋深为25~30 m,最新活动时代为中更新世晚期,未发现晚更新世以来活动的证据,判断该断层为中更新世活动断层。